|

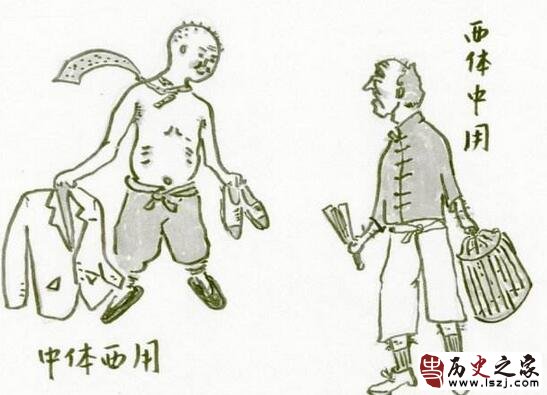

论“中体西用” “中体西用”这个词,是“中学为体,西学为用”的节略语,是一个有深刻时代烙印的命题。它包含两对范畴,一是“中西”,一是“体用”。中与西是欧风美雨东来之后产生的对待之词,不单是区域名称,而有着不同生活和不同文化的丰富内涵;“体”与“用”运用的面很广,涉及的范围常因论旨而异,是一对古老的哲学范畴,和另一对更古老的哲学范畴“道”与“器”常发生联系。怎样运用它们,有唯物和唯心之别。本来中学有中学的“体用”,西学有西学的“体用”,即封建主义和资本主义有各自的“体用”,移花接木地把西方资本主义的“用”移到中国封建主义的“体”上来,这是近代中国特殊历史条件下的产物,是在中西文化两极相逢的矛盾中第一阶段的结合形式,是以以新卫旧的形式来推动中国社会的新陈代谢的,与同一国度内资本主义对封建主义的斗争既否定又吸收的形式相比,是被逼拶得变了形的。 长期以来,学界视“中体西用”为洋务派的思想体系,而又具体地挂在张之洞的名下,一说到“中体西用”仿佛成了张之洞的代号。这种印象是否完全符合事实,不妨从“中学为体,西学为用”的产生及其阐发过程寻个究竟。  “中体西用”思想,出现于19世纪60年代之初,那是1861年冯桂芬在《校邠庐抗议》中说的两句话:“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”这个话说于鸦片战争期间萌发的“师夷之长技”二十年之后。不管冯桂芬属于什么派1,他看到西方资本主义的狂潮正向中国猛烈冲来,当之者靡,“采西学”,“制洋器已无可回避,怎样采?是一个必须回答的问题,他谨慎地回答了。随之,一些留心时务与洋人打交道的官员对此大都有所探讨。李鸿章在派学生出洋的“应办事宜”中说:“考查中学西学,分别教导.将来出洋后,肄习酉学,兼讲中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书,随资高下,循序渐进。宣讲圣谕广训,示以尊君亲上之义,庶不圃于异学。2”他是针对出洋学生讲的,所以说“兼讲中学”,是怕他们被西学熏染,在“肄习西学”中要用中学来护其本,“尊君亲上”。郭嵩焘说:“西洋之入中国,诚为中国一大变,其气机甚远,得其道而顺用之,亦足为中国之利。”3他说得很圆浑,着眼于一个“遭”字,一个“顺”字,然后落实到“用”。薛福成在《筹洋刍议》中的《变法》篇说:“今诚取西人气数之学,以卫吾尧、舜、禹、汤、文、武、周公之道。”这两句话从文字到立意,与冯桂芬所说十分吻合,他们虽然没有揭出“体”与“用”的对待之词来,却表达了灵犀相通的“中体西用”思想,冯桂芬与薛福成的话表达得很清晰。 专门从事精神生产的王韬,在七八十年代写的大量文章中,涉及“中体西用”这个宗旨的话甚多。如说:“器则取诸西国,道则备自当躬。”4又说,“形而上者中国也,以道胜;形而下者西人也,以器胜,如徒颂西人,而贬己所守,未窥为治之本原者也。5” (责任编辑:admin) |