作者:第一财经CEO 周健工

编者按:

世界从来不太平,小到邻国的冲突,大到世界战争,从古至今,基本没有停歇。在冲突与战争中,也伴随人类整体进步和大国强国更替。

500多年以来,西方国家在欧洲大陆经历了列强争霸以及民族主义的兴起,建立了现代主权国家体系,并且通过地理大发现、殖民地开拓、战争、贸易、货币与金融体系,建立了全球秩序,这个由西方主导的基本结构目前仍然维持着,但不断发生演变和更替,甚至权力中心发生了从欧洲到美洲的转移。

在总结这些国际政治与地缘政治的演变进程中,诞生了很多经典著作。翻开这些经典著述会发现,地缘政治看似波云诡谲,每次世界强国更替,需要运气也充满各种偶然,会面临不同时代背景和迥异挑战,但历史变迁和大国之间较量,仍遵循一些规律:积蓄实力,纵横捭阖,选择策略,寻找时机,有待时日,权力重心不经意间就完成了转移。

当前,国际格局又面临重塑和重整。特朗普就任美国总统,全球第一大经济体和最大的军事强国的战略,呈现大拐点的征兆;民粹主义、孤立主义在一些国家兴起;新的国际力量的组合和连横正在进行;科学技术的突破正在改变外交与战略的一些基本前提;地缘经济、金融与货币、网络空间以至外太空空间的战略重要性愈发凸显……

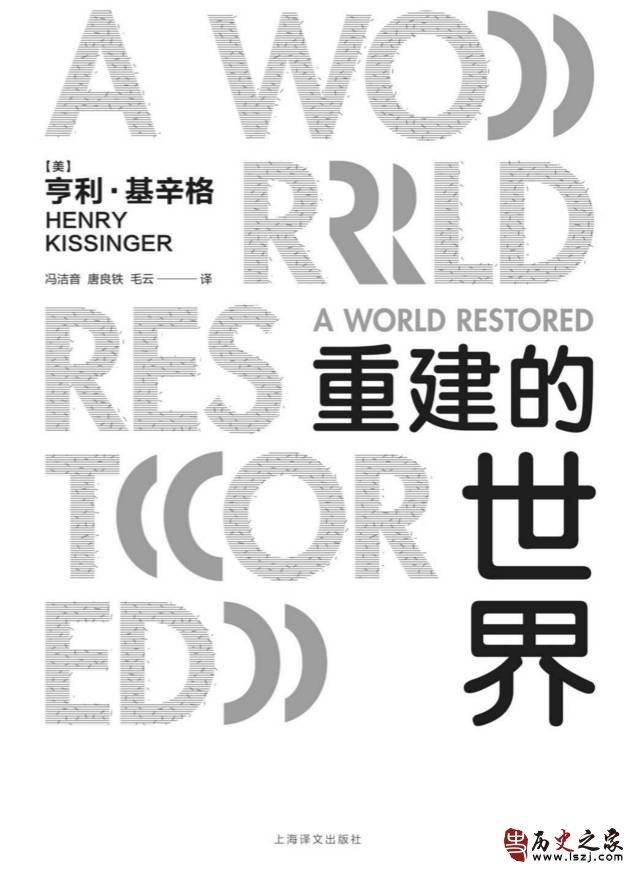

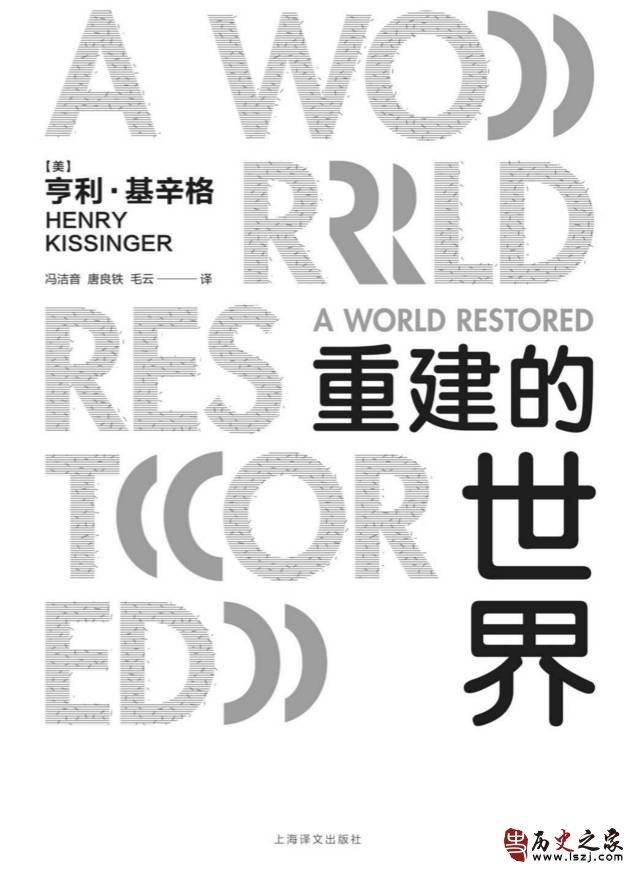

重读经典,温故知新。阅读国际关系、地缘政治的西方经典著作,梳理西方的地缘政治思维是如何形成,如何影响到强权的战略选择,如何导致了大国的兴衰,以及全球范围内的战争与和平、繁荣与萧条。  这本书最早出版于1957年,实际上是基辛格1954年在哈佛大学撰写的博士论文,他成名后,《重建的世界》成为了一本战略与外交的经典著作。

今年94岁的基辛格,1969年到1977年期间担任美国两任总统——尼克松与福特的国家安全顾问与国务卿,主宰了当时的国际外交舞台,是第二次世界大战以后最有影响力的外交官与战略家之一。

这本看似史学的著作,写的是维也纳会议前后欧洲的外交,当时欧洲经历了长达25年的法国大革命和拿破仑战争,列强合力打败了拿破仑的法国,谋划与设计在欧洲重建长期和平。

维也纳会议1814年11月到1815年6月间召开,由奥地利、俄国、普鲁士、英国主导,恢复统治的法国波旁王朝,也以大国的身份参加了会议。这是一场典型的宫廷外交,除了一些正式的工作小组和谈判之外,基本上都是在沙龙、宴会、舞会上进行。会议实现了欧洲大陆各大国对领土与边界的重新划分,形成了欧洲大陆强权之间的势力均衡。参加维也纳会议的,还有一些欧洲的中等强国、小国和公国等约200个,还包括了众多城邦、宗教组织、各种利益团体,参与瓜分领土,大国协调,重建和平。英国外交大臣卡斯尔雷设计了欧洲的势力均衡,而天才般的奥地利外交大臣梅特涅,用一系列的条约和精心安排的国家秩序,把欧洲大陆的均势“合法化”。

维也纳会议开创了由大国主导与协调、小国参与的国际秩序。后来第一次世界大战结束后的巴黎和会、两次世界大战期间的国联以及二次世界大战之后的联合国,都受到维也纳会议及其建立起来的集体安全框架的影响。

基辛格写作时,欧洲正处于二次世界大战结束不久的美苏冷战之中,而拿破仑战争之后,通过维也纳会议所建立的长达百年的欧洲和平,令基辛格试图从历史的研究中寻找到实现持久和平的原理。他认为,在本质上相互威胁的国家之间,和平并非是大国主动追求的结果,而是大国之间势力均衡的结果。一旦均势体系建立起来,则通过条约体系与外交手段,可以持护一个“合法”的国际秩序,防止成员国中出现“革命性”的国家外交,颠覆国际秩序。

基辛格认为政治家的使命就是维护稳定,大国之间会形成盟友组合关系,以调整各国之间变动的实力,而盟友关系也成为大国极为重要的战略资源。但是,基辛格并没有谈到,国家的实力和报负处于永恒的变化之中,由少数几个大国带领小国形成的结盟关系,也导致了全局性的系统性风险:它增加了大国之间利益协调的难度,体系内外交的灵活度越来越小,不安全感会自我强化,导致军备竞赛,形成牵一发而动全身的“蝴蝶效应”——第一次世界大战由小国波斯尼亚事变引发,把欧洲列强全部卷入。最终大国间的冲突引发系统性的全面战争爆发,欧洲百年的和平,被更大规模的两次世界大战终结。

尽管花了很大的篇幅在梅特涅身上,但在基辛格眼里,梅特涅只是一个精于宫廷外交的天才,而卡斯尔雷才是欧洲均势结构的设计师。英国后来对欧洲大陆推行“光荣孤立”的外交政策,把自己当成了一个调整欧洲大国力量对比的砝码,其实是英国长期与欧洲保持距离与卡斯尔雷构想的结合。

基辛格把大国之间均势理论运用到冷战和核威慑时代,寻求国际秩序新的“合法性”。他敏锐地观察着全球力量格局的变化,寻求与苏联在欧洲实现缓和。1971年7月6日,就在基辛格秘密访华前3天,尼克松在堪萨斯城发表了全球多极化的讲话,承认中华人民共和国在全球舞台上成为一个强国,并且认为全球五大经济中心已经形成:美国、西欧、苏联、日本、中国,宣告了一个多极世界的来临。基辛格一生中最为称道的,是他秘密访问中国,实现与中国关系的正常化,联合遏制苏联的扩张,形成了他所希望的稳定的多极世界结构。

在担任国务卿之后,基辛格仍然认为自己是个历史学家而非政治家。在写《重建的世界》之前,他受到德国历史哲学家斯宾格勒《西方的没落》一书的影响,深信文明的兴衰周期。他在前言中承认,试图用物理学实验的研究方法,在历史大事件中研究人类探寻和平的一般法则。但是物理世界也是处于永恒的变化中,均势很难维持,并且蕴含着通向战争与冲突的内在动力。

百年和平末期,德国经过统一战争,成为欧洲大陆最强大的国家,英国外交官克劳在1907年撰写了著名的《克劳备忘录》,分析了欧洲均势被破坏之后,英国与德国之间的冲突不可避免。克劳认为德国崛起本身,不管其意愿如何,就构成对英国的威胁。这份报告影响力如此之大,以至于一百年之后,人们用同样的思维看待中国的崛起对美国的挑战。

作为现实政治家,基辛格相信可以超越道德与意识形态建立大国协调,但现实政治从本质上是国家实力之间的较量,这种协调与冲突的内在矛盾,可能使任何试图建立永久和平的政治家成为“悲剧的英雄”。

基辛格在其《论中国》的最后一章,专门谈到了克劳备忘录,谈到了中美之间,如何避免“克劳诅咒”,可以说,这位现实主义的战略大师,对于中美关系的未来,只有美好的祝愿与善意的提醒,却没有答案。

(责任编辑:admin) |