|

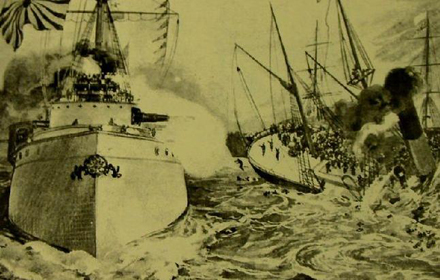

导读:翻开中国近代史,不难发现,列强对中国的入侵大部分来自海上。从印度和缅甸方面入侵的英国、从越南入侵的法国、从朝鲜半岛入侵的日本,无一不是先海后陆;即使是清朝所面临的最大陆路威胁的俄国,除了对西北和漠北的侵吞外,其对黑龙江流域及库页岛一带的觊觎、侵略,最大的动力也与海权意识有关:寻找太平洋出海口(黑龙江)、占领天然不冻良港(海参崴),以便于开展与日本等太平洋国家的贸易。 可以说,列强梯次来华,基于其近代海权意识的觉醒。在西方,随着资本主义的发展,新兴资产阶级开始向海外大肆掠夺和扩张。从15世纪末到19世纪初,西方殖民主义各国经历了两个半世纪的海上争霸战。其中,16世纪80年代的西班牙海军,拥有军舰134艘、大炮3000门,自称为“无敌舰队”,系第一代海上霸主;17世纪中期,荷兰庞大的商船队,共有船只1.6万艘,总吨位相当于英、法、葡、西四国之总和;而经过工业革命的英国,更把海军当作向外扩张的主要工具,到19世纪初,英国已拥有战列舰240艘、巡洋舰317艘,成为当时独一无二的海上霸主。

西方殖民者在历经数百年不断的彼此厮杀和疯狂掠夺后,产生了两个明显的结果:一是西方的海权观念不断强化,即“谁控制了海洋,谁就能统治世界”;二是他们的战船和火炮技术不断改进,海上的军事实力日渐增强。如果说,在生产力尚不发达的中古时期,汪洋大海还是人类难以逾越的天然屏障,到了16世纪,东西海路大开之后,原来的海洋天堑就逐步变为入侵者的通道。进入19世纪,非洲、亚洲、美洲,越来越多的地方成了英国、法国、西班牙等国的殖民地,古老的中国成了列强觊觎的下一个目标。 中国闭关自守导致海防危机 反观中国,虽然有着漫长的海岸线,虽然四大发明中的指南针成就了世界的航海业、火药成就了枪炮等近代武器,虽然在明代就有郑和七下西洋的壮举,但中国却从不曾是海洋大国,直至明清时代,朝野上下的海权观念仍几近于零。与重商冒险的海洋民族不同,受相对封闭的自然地理环境的制约,中国在漫长的历史过程中逐步形成以土地为命脉的农本经济、以儒家为独尊的传统文化、以皇权为核心的集权体制、以宗族宗法为特色的基层社会。一句话,传统中国的特点是农业的、儒家的、政治的、宗法的、大一统的。在历朝统治者的眼中,大海从来都不意味着商机,而只是天堑。

正是由于缺乏海权意识,在17世纪中叶的明清之际,在历史已进入世界性交往的时代,中国却始终以天朝大国自居,缺乏走出去的意识。朝廷推行的中外朝贡贸易,政治色彩远大于经济利益。郑和下西洋,其主要目的也是宣扬国威,以求得“德被四海”“万方来朝”,所以郑和出使所携带的是大量的金银、钱币、瓷器、丝绸等礼品,沿途分送各国,换回的则是奇珍异宝、珍禽异兽及各种香料,以供皇室享用。同时,载回各国朝贡的使臣及其家属(多者几十、上百人),经年累月地在华享受免费待遇,致使远航和朝贡贸易的费用开支巨大、劳民伤财,成为当时的一大“弊政”。与此形成鲜明对比的是,比郑和晚半个世纪的葡萄牙人达伽马远航东印度时,虽只有船只4艘、人员184人,但返航时所带回的货物总值,却是航行费用的60余倍。这种殖民经济和殖民掠夺的远洋航行,与厚往薄来的中外朝贡贸易相比,一个重在经济利益,一个突出政治影响。 (责任编辑:admin) |