|

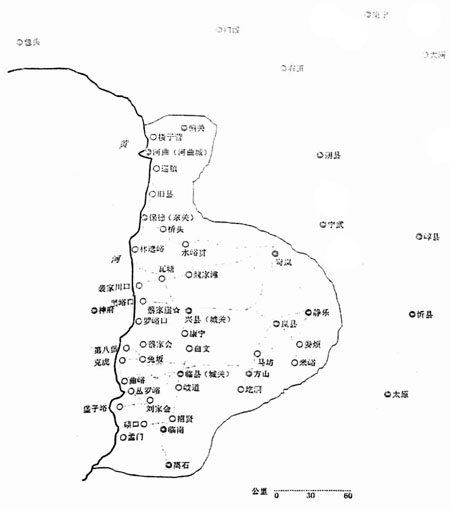

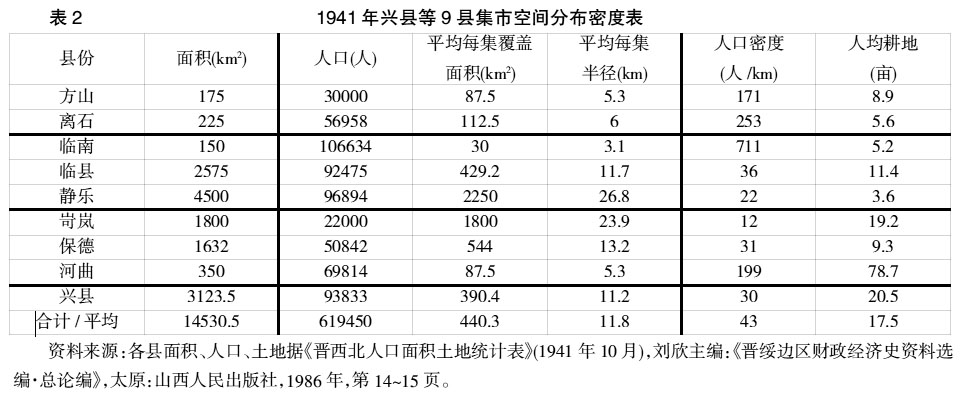

根据上述内容,我们作1941年晋绥边区已恢复或新建集市的重要商业城镇示意图如下。 不难看出,在虚线与黄河包围的区域内,各地程度不同地被疏密不等的集市网络所覆盖。而虚线外区域集市则较少,甚至没有。边区集市基本按照行政区划分布,并兼顾其他乡镇在商业和商路上的重要性。以县城和若干乡镇为中心地并向外辐射,构成了边区集市市场体系。根据中心地理论,中心地服务面积为六边形,个别地区会受到地形地貌的扭曲。这虽是一理论概念,但以兴县、临县、临南等县城及其周边各乡镇为中心地的集市,基本可以把这一区域相邻集市的边界接合起来,且不太相互重叠,从而满足区域内群众需求。大体来看,在集市分布相对密集的兴县、临县、临南等地,几乎每个市镇周围都差不多有5~6个相邻集市,形成一个六边形集市区域。 从集市空间分布密度来看,1941年该9县集市平均每集覆盖面积约440.3  ,交易半径为11.8km(见表2)。据统计,1912-1937年,山西集市平均每集覆盖面积为193.59 ,交易半径为11.8km(见表2)。据统计,1912-1937年,山西集市平均每集覆盖面积为193.59 ,交易半径为7.8km。(11)清代中叶全国集市平均每集交易面积为60~90 ,交易半径为7.8km。(11)清代中叶全国集市平均每集交易面积为60~90 ,山区为100 ,山区为100 以上;交易半径平均为4~6km,山区为5~7km。(12)可见,抗战时期边区集市的空间分布密度不仅低于抗战前山西的平均水平,亦低于清代中叶全国平均水平与全国山区平均水平。造成边区集市空间分布密度较低的原因是多方面的。其中战争是最重要原因。剔除这一特殊因素,人口密度、自然环境、经济发展水平都是影响集市分布密度的重要因素。边区位于山西省西北部和绥远省南部,属于山岳地带。在这种山区面积大、人口密度小、经济文化极其落后的地区,一个集市覆盖的面积势必较广。因为只有一定数量的人口和一定的交易规模才能维持一个集市。另外,一定数量的耕地亦是维持一个集市的基本条件之一,因为农民只有剩余农产品才会去集市交易。边区人均耕地虽然绝对量不小,但大部分自然环境恶劣,处于“十年九不收”的境况,土地收益非常低。这些都导致边区集市密度较低。 以上;交易半径平均为4~6km,山区为5~7km。(12)可见,抗战时期边区集市的空间分布密度不仅低于抗战前山西的平均水平,亦低于清代中叶全国平均水平与全国山区平均水平。造成边区集市空间分布密度较低的原因是多方面的。其中战争是最重要原因。剔除这一特殊因素,人口密度、自然环境、经济发展水平都是影响集市分布密度的重要因素。边区位于山西省西北部和绥远省南部,属于山岳地带。在这种山区面积大、人口密度小、经济文化极其落后的地区,一个集市覆盖的面积势必较广。因为只有一定数量的人口和一定的交易规模才能维持一个集市。另外,一定数量的耕地亦是维持一个集市的基本条件之一,因为农民只有剩余农产品才会去集市交易。边区人均耕地虽然绝对量不小,但大部分自然环境恶劣,处于“十年九不收”的境况,土地收益非常低。这些都导致边区集市密度较低。 集市空间分布密度具体到各县区又有差异。临南、方山、离石、河曲等县的集市空间分布密度高于其他几县,亦高于抗战前山西平均水平。兴县作为直属县,虽然集市数量最多,但空间分布密度并不高。在各县中,临南人口密度最高,达每平方公里711人,需求总量较大,故而集市密度较高;离石、方山、河曲的人口密度均在每平方公里100人以上,集市密度亦较其他县份高。岢岚人口密度仅数十人,人口需求有限,故而集市密度大大低于其他各县。临县、静乐、保德、兴县人口密度均较低,每平方公里不足50人,但由于临县、兴县、保德人均耕地较静乐高,该三县集市密度亦高于静乐。可以发现,在自然环境、土地收益率、经济发展水平大体一致的边区各县,人口密度成为影响集市密度的关键因素,人口密度与集市分布密度成正比。  注:◎表示县、市,县名旁边括弧标注表示县城内的集市名。○表示有集市的乡、镇、村。☆为晋西北行政公署所在地。 细实线与黄河包围的区域为集市密集区,细实线外区域为集市较少或无集市区。虚线表示的是连接集市的道路。  1941年后,集市进一步发展。至1944年,神府增设5处集市;三分区(13)增设7处;八分区(14)正式成为集市的有7处;二分区(15)保持1941年状态;六分区(16)仍没有;塞北(17)亦没有定期的集市。(18)显然,集市的分布,内地区以直属县、(19)三分区较好;游击区以八分区最好。这些地区的集市,群众基本可当天往返。但有些地区的群众离集市还远,集市次数也少。如岢岚水峪贯附近周围90里没有集市,农民到城赶集一次往返需三、四天工夫。在游击区,塞北、六分区的集市最少,群众不得不依赖敌区市场。如忻州奇村是敌人据点所在地,但其集市的繁荣完全依赖于根据地农民: 奇村出售的黄油,是从我区岢岚农民手里贱价买去的,而我忻州农民反而再从奇村高价买出来。(20) 显而易见,边区集市虽然得以复苏和发展,但在各地发展并不平衡,分布亦不均匀。在已有集市中,虽出现一些市面繁荣的集市,但多数为基层集镇,小摊贩居多,很少有大宗商品的集中交易。就整体而言,边区集市是分散的;就个别而言,又体现相对密集的特征。 (责任编辑:admin) |