|

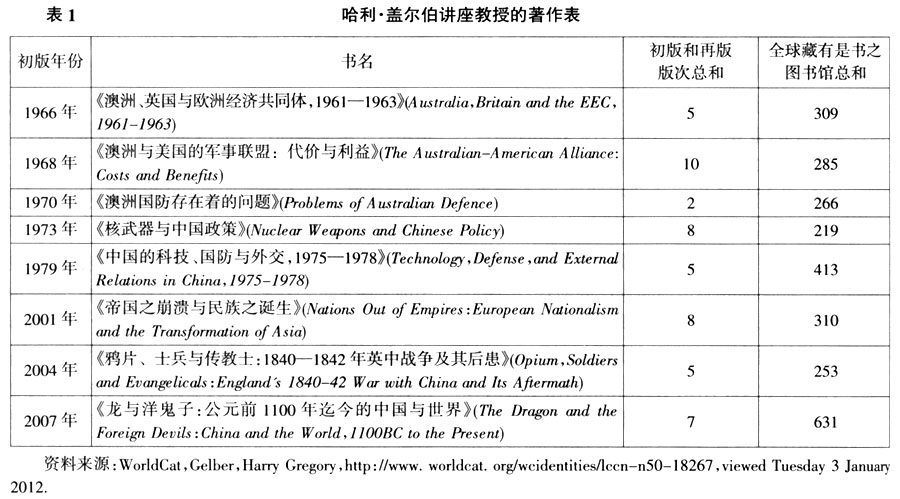

内容提要:纵观大英帝国史的发展,大致是三部曲。中国的百年屈辱,正是大英帝国鼎盛之时,若要求当时的帝国史家说半句两次鸦片战争之不是,无异与虎谋皮。帝国垮台,英人反思,鼓起勇气面对历史,对祖先之贩毒,内疚莫名。在此思潮下,黄宇和的《鸩梦:第二次鸦片战争探索》虽然全程批判帝国主义,但1998年出版后好评如潮。然而,英国资深史家哈利·盖尔伯及年轻学者朱莉娅·骆菲尔,分别在2004年及2011年出版有关鸦片战争的专著,竟然若隐若晦地高呼中国该打。另一位不具名的学者,拟出版第二次鸦片战争史,更是明目张胆地大喊中国该打。风云突变,时势逆转。逆转的原因在哪?作者认为帝国主义与封建主义从未寝熄,只是中国人升平日久而似乎有点麻痹大意。先贤反帝反封建以救亡,一针见血。反封建之最终目标是中国现代化。当今的中国距离现代化还甚远。若不加倍努力,则当帝国主义卷土重来之时,恐怕会悲剧重演。 关 键 词:鸦片战争 第二次鸦片战争 孙中山 帝国主义 封建主义 反帝反封建 作者简介:黄宇和(John Y. Wong),英国皇家历史学院院士、澳大利亚国家社会科学院院士、澳大利亚国家人文科学院院士、澳大利亚悉尼大学近代史讲座教授。 西方学者研究鸦片战争史,近年有三件事值得一提: 其一是有关第一次鸦片战争:2011年9月,任教于伦敦大学伯克贝克学院(Birkbeck College)的英国年轻学者朱莉娅·骆菲尔(Julia Lovell)博士,出版了她的《鸦片战争:毒品、梦想与塑造中国》。①伦敦各大报章诸如《泰晤士报》(The Times)、②《卫报》(Guardion)、《独立报》(Independent)、《经济学人》(Economist)、《伦敦书评》(London Review of Books),甚至香港的《华尔街日报亚洲版》(The Wall Street Journal Asia)及台湾的《台北时报》(Taipei Times),都纷纷邀请知名学者撰文评论;而这些学者又异口同声地高度赞扬是书,轰动一时。 其二也是关于第一次鸦片战争:2004年2月,80多岁的英国资深学者哈利·盖尔伯(Harry Gelber)讲座教授,③出版了他的《鸦片、士兵与传教士:1840—1842英中战争及其后患》。④ 其三是有关第二次鸦片战争:2011年8月,西方某专家写了一本有关书稿,交剑桥大学出版社考虑出版。该社力邀笔者审稿,笔者欣然从命。按照一般惯例,书稿不署作者姓名,审稿人也不宜深究。唯笔者愈是阅读该稿,愈是吃惊不已,完成审查报告后,心情久久不能平静,理应与国人共享,故连同评论上述两本有关第一次鸦片战争的新著,在此一并评论。 一、朱莉娅·骆菲尔博士笔下的第一次鸦片战争 骆菲尔撰写是书的最终目标,是追溯历代中国志士如何借鸦片战争之历史来谴责帝国主义以培养爱国主义精神。故笔者就评价她在这方面所取得的成就。 她赖以成书的材料,几乎全部是已经出版了的刊物。结果是:若所赖者优越,她专著的有关部分就很突出;若所赖者恶劣,有关部分也随波逐流。 优秀的部分,已经先后有牛津(Oxford)大学近代中国历史与政治讲座教授罗讷·米特(Rana Mitter),⑤伦敦大学亚非学院(SOAS)东亚史讲座教授蒂姆·巴雷特(Tim H. Barret),⑥及英国赫尔(Hull)大学荣休历史讲座教授本纳·波特(Bernard Porter)⑦等知名学者,纷纷给予好评,故笔者在此不赘述。 随波逐流的部分,只有专长英国帝国史的本纳·波特指出其错误之一曰:“英国是一个开放的社会,并不存在刻意歧视移民的政策。她对英国历史的认识,似乎不如她对中国历史认识得透彻。”⑧容笔者补充说:她对中国历史的认识,似乎也不怎样,原因是她为某些根深蒂固的西方偏见所左右。 根深蒂固的西方偏见之一,是英国人坚称其发动鸦片战争是正义的,所持理由是扫除广东十三行强加于外国商人的种种极度苛刻的通商条件与限制,近乎于种族歧视。倡导这种论凋不遗余力的学者,有上述的盖尔伯,⑨还有彼得·沃特·费(Peter Ward Fay)教授。⑩ 骆菲尔在其大作中巨细无遗地重复这些苛刻条件与限制,可能意想不到地为西方根深蒂固的偏见借尸还魂,甚至推波助澜。若笔者与骆菲尔易地而处,则会阐明华夏文化一般来说是比较开放的,君不见汉唐盛世以至宋明,都有不少外商到中国自由自在地贸易,他们的文化、宗教等也受到尊重。但满族游牧,对汪洋大海有一种无名的恐惧,对他们征服了的汉人无限猜疑。郑成功据台反清后,清政府不但严禁出海,更勒令内迁30华里至50华里不等,使东南沿海地区生灵涂炭。如此种种,皆清政府深恐海内外人士连手颠覆他们的政权也。同样,清朝设计出来的广东十三行,是出于社稷安全的考虑,并非有意刻薄洋商。(11)当时天朝上国的狂妄无知固然根深蒂固;其装腔作势之处更是让人不忍卒读。但若斥其怀有当代文明所鄙视的种族歧视,则有待深入研究。光从表面上看,19世纪的大英帝国不也是目空一切?若作如此阐述,或有助于化解洋人的气愤,而于中外了解与友谊也有裨益。 骆菲尔继而批评五四运动人士的反帝立场,认为他们一方面抨击列强瓜分中国,抵制洋货;另一方面又崇拜西洋文化,实属自相矛盾。窃以为五四运动人士固然仰慕西方文化,更是推崇其天天挂在口边的世界各民族平等的原则,故对列强之拒绝以平等对待中华民族,痛心疾首。正是列强在巴黎和会中拒绝平等对待中国,才挑起中华民族无限愤慨而导致五四运动。准此,五四运动人士并没有自相矛盾。自相矛盾者,正是列强的双重标准。为何骆菲尔漠视这双重标准,而独怪五四运动人士的反帝立场?列强的双重标准,连历来仰慕西方文明的孙中山也终于大声抱怨说:为何老师总是欺负学生! 谈到孙中山,骆菲尔抨击他在临终前一年的1924年,为了讨好苏联以获取其援助,突然放弃一贯的亲西方立场,改为反对西方帝国主义。窃以为此说倒果为因:正是英帝国主义把孙中山逼得走投无路,而把他推进苏联的怀抱。事缘1921年到1924年,财政极度困难的孙中山广州政权,多次要求英国所控制的粤海关,把属于广东的关余交给广州政权而不要全部交给北洋政府,因为北洋政府千方百计地用这笔钱来对付孙中山,英国不予理会。1924年8月12日,孙中山抓获了一艘从欧洲偷运大批军火到广州的丹麦远洋船“哈佛号”(S. S. Hav),原来是广州商团干的好事,目的是准备用这批军火来推翻孙中山的政权。1924年8月29日,英国驻广州代总领事翟比南(Bertram Giles),警告孙中山别动用武力来镇压广州商团,否则英国皇家海军将全力对付他。孙中山在1924年9月1日愤然发表了他著名的《反对帝国主义干涉吾国内政之宣言》,发誓曰:“吾人前此革命之口号曰排满,至今日吾人之口号当改为推翻帝国主义之干涉,以排除革命成功之最大障碍。”(12)由此可知,孙中山之公开反英,非如骆菲尔所说的是为了取得苏联援助,而是英帝国主义把孙中山逼得走投无路才如此。 正由于骆菲尔倒果为因地指责孙中山反帝,她接下来对孙中山生平的评述,就不会令人诧异: (在辛亥革命前)孙中山献媚于英、法、日、美等列强,穿梭于强盗、水寇、保皇党、无政府主义者、外国公使、传教士、华侨、美国雇佣军之间,乞求金钱以反清,狡猾地分别对每一个集团细说该集团爱听的话…… 在(袁世凯盗国)后的十年里,孙中山再度趋炎附势于国际权贵之间,重温其灯红酒绿的生活,先后将其共和国分段拍卖…… (1922年陈炯明部属炮轰总统府时),孙中山仓皇逃命,追杀他的人不断高声呼喊:“枪毙他!枪毙他!”…… 孙中山对于苏联不断地向其大献殷勤,开始动心了……但是,要接受俄国人的钱,就必须在重大问题上站到苏联那一边……苏联力倡反对帝国主义的枷锁,结果孙中山就开始反对帝国主义了。(13) 只因为孙中山终于反帝,骆菲尔就连篇累牍地丑化他,既诬蔑他颠沛流离的亡命生涯为灯红酒绿,又颠倒因果来抨击他投靠苏联,让人怀疑她是主动地这样写,还是被她赖以成书的第二手史料牵着鼻子走。盖西方学者对孙中山的偏见,在1934年甚至可能更早就开始了。当年夏曼就曾谩骂孙中山把中国的命运等同自己的命运,是癞蛤蟆想吃天鹅肉。(14)明显地,夏曼没听过中国“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(范仲淹语)之古谚,结果仁人志士诸如孙中山也遭其辱骂。其实,在国难深重的时刻,中外志士反应雷同。君不见,在登上二战后法国总统宝座之前,命运同样坎坷的戴高乐,不也是像孙中山一样,把法国的命运等同自己的命运?在登上英国战时首相宝座之前,命运同样坎坷的丘吉尔,不也是像孙中山一样“大炮”?(15)骆菲尔并没有引用夏曼的作品,却大量引用同样刻薄的法国学者白吉尔(Marie-Clarie Bergère)的作品《孙逸仙》,(16)故似乎她是被白吉尔牵着鼻子走。若果真如此,则其独立思考的能力跑到哪里去了?悲乎!但她的书却受到上述为其大作所写书评的著名学者追捧,为什么?容笔者在最后一节探索。 二、哈利·盖尔伯讲座教授笔下的第一次鸦片战争 盖尔伯把其研究第一次鸦片战争的心得,归纳如下: 从英国的政治角度看,1840—1842那场与中国的战争,并非一场鸦片战争,而只是区区一些地方性的小摩擦。英国坚决反抗那腐朽透顶,却高高在上而又狂妄无知的中国,坚决维护英王的尊严,坚决保护英国男女的性命安全,坚决追偿被中国政府抢夺了的财物。没有任何一个伦敦人,也没有任何一个带兵攻打中国的军官,会认为该场战争与鸦片有任何关系。若中国人有本领堵塞鸦片走私,就让他们大显身手吧,英军则绝对不会代劳。那场战争,打起来不费吹灰之力;却后患无穷,盖数十年后,传教士目睹中国的苦难,悲天悯人,错误地怪罪英国把鸦片强加于中国,才改变了英美舆论。(17) 因此,盖尔伯以纠正该等错误舆论自命。 窃以为其开宗明义第一句,手法就很高明。的确,当时大英帝国的领地遍布全球,在中国开辟的战场,只能称之为局部性战争,这是最为明显不过的事实。当读者接受了这个明显的事实以后,盖尔伯把这个事实等同这场战争并非鸦片战争的说法,也会先入为主地印在读者的脑海里。 他第二句话的第一部分:“英国坚决反抗那腐朽透顶,却高高在上而又狂妄无知的中国”,则不但外国读者熟悉,中国读者也心痛当时清朝的腐败及天朝上国态度的狂妄。英国反对这些现象,是合理的。接下来第二句话的第二部分:谓英国“坚决维护英王的尊严,坚决保护英国男女的性命安全”,也合情合理,哪一个政府不坚决维护自己国家元首的尊严,不坚决保护本国公民的性命安全?待估计到已经取得读者信任以后,盖尔伯就在第二句话的最后一部分画龙点睛:“坚决追偿被中国政府抢夺了的财物。”表面上这句话也合情合理,哪国政府不竭力保护本国公民的财物?读者会由衷地支持。但问题是,盖尔伯并没有告诉他的读者,这些财物具体是什么?容笔者指出,这些财物非比寻常,而是违禁毒品鸦片烟土!中国政府并非抢夺了别国公民的一般财物,而是没收了英国公民明知故犯所走私的鸦片。普通外国读者不一定知道当时中国政府所没收的是违禁品,还误会是贪污腐败的官员蛮横无理地抢夺了英国公民的一般财物。盖尔伯用字遣词的手法非常高明,他所用的英文字seize,既可理解为抢夺,也可理解为充公。一般不明历史细节的外国读者,会理解为抢夺,因为盖尔伯整句话是以“英国坚决反抗那腐朽透顶,却高高在上而又狂妄无知的中国”做开始。 他的第三句话的第一部分:“没有任何一个伦敦人(会认为该场战争与鸦片有任何关系)”,此言固然绝对,但也大致属实,因为英国政府把伦敦人甚至所有英国人蒙在鼓里;虽然有异见人士诸如威廉·尤沃特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone,MP),在国会下议院辩论时大吵大闹说:“拟发动之战争,比我曾经听说过的、或曾经阅读过的任何一场战争,都要使到本国蒙受更大的耻辱。”(18)但在他慷慨激昂的演词中,却没有半句提到鸦片。对于“鸦片”一词,在国会辩论时正反双方都避如蛇蝎,又难怪芸芸众生,茫然不知。他的第三句话的第二部分:“也没有任何一个带兵攻打中国的军官,会认为该场战争与鸦片有任何关系”,则官兵的天职是奉命打仗,绝对不容花半秒钟问“为什么”。这一切都合情合理,难怪深得读者信任。 至于他的第四句话:“若中国人有本领堵塞鸦片走私,就让他们大显身手吧,英军则绝对不会代劳”,当然,英军不是中国政府所雇佣的警察,自然不会为中国政府缉私。因此,这句话同样言之成理。关键是:盖尔伯既不是伦敦高层,也不是贩夫走卒,他是地位崇高的历史学与政治学讲座教授,天职是明辨是非,主持公道! 他最后一句话的第一部分:“那场战争,打起来不费吹灰之力。”在此,他故技重施,说出了大家都知道的事实,让读者不断点头之际,就说出欺骗性很强的话:“却后患无穷,盖数十年后,传教士目睹中国的苦难,悲天悯人,错误地怪罪英国把鸦片强加于中国,才改变了英美舆论。” 盖尔伯这种瞒天过海的写法,对于一知半解的广大知识分子,非常见效。君不见,他这本书,在英国售70英镑,在美国卖107美金,仍然供不应求:初版连再版共5次(见表1)。  书成之后,他又环游世界到处演说:例如,2006年2月24日,他在哈佛大学欧洲研究中心(Harvard Center for European Studies)做公开讲座的题目是:“那场并非鸦片战争的所谓‘鸦片战争’。”(19)名利双收之余,盖尔伯干脆把其大作全文放在网络上,任由读者免费下载,以扩大其影响力。(20) 三、不具名专家笔下的第二次鸦片战争 该稿作者坚称英国发动该场战争,与鸦片毫无关系;他认为导致该场战争的主要原因有三:英国“坚决捍卫道德,扩大经济利益,和争取外交平等”。他对其高论阐述如下: 第一,从道德的角度看,他认为英国人坚定不移的道德信仰是:自由贸易对全人类,甚至对那有眼无珠(purblind)的中国人都有利。(21)为了证明这一点,他引述前香港总督包龄爵士(Sir John Bowring)的话说:“自由贸易就是耶稣,耶稣就是自由贸易。”(22)他的逻辑是:耶稣是最道德不过的了,既然耶稣是自由贸易,那么自由贸易,包括鸦片的自由贸易,当然是最道德不过。他进一步阐明其理论说:“鸦片在中国以外的地方,包括英国和印度,都是合法的,单单在中国不合法。结果在中国,不但成千上万的中国商人与黑帮,疯狂地走私鸦片;就连最上层的高官,也染指其中。”笔者遍查其书稿正文及全部注释,皆不获其所指最上层的中国高官是谁。但他的结论却不言而喻:英国人,奉公守法,敬畏耶稣,很道德;中国上下人等,无法无天,走私鸦片,不道德;该打!攻打中国就是替天行道。 第二,他认为从经济利益的角度看,英国必须打垮中国的贸易壁垒。因为英国从中国进口大量的茶丝与陶瓷,中国却很少买英国货,导致英国严重入超,严重影响了英国全国上下的生计。英国政府替天行道,用大炮轰开中国的市场。市场愈大,英国人愈能多卖英国货,日子就愈好过。中国该打! 第三,他认为从外交平等的角度看,“中国自古以天朝上国自居,以万邦来朝为荣,完全没有、也绝对不容许外交平等的概念与做法,”英国为了争取天经地义的外交平等,必须狠揍这艘“残旧的、失控的、光凭庞大身形,装腔作势吓唬邻邦的一级兵舰”。(23)中国该打! 窃以为此稿作者的连番高论,毫无新意,只是言辞与态度比过去任何一个时代的欧美作者都更为强硬,竟然打出了替天行道的口号,喊打之声响彻云霄而已。兹将其高论逐条分析如下: 第一,“争取外交平等论”,早在1842年已经有人哼出此调,他就是美国第六任总统约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams)。(24)他争取连任总统失败后,不甘寂寞,于是跳出来说三道四,曰:“导致该场战争的原因是叩头!——狂妄无知的中国人装腔作势,严拒平等对待外邦,尽管是通商,也把要主仆关系强加于外人,并将其尽情羞辱。”(25)窃以为当时天朝上国的狂妄无知,故属实情;而这位总统,借此最易惹起外人愤怒的理由,来掩盖鸦片战争的实质,也确实手法高明,不失政客本色,但脱离事实。难怪此言于远在天边的波士顿出现后,在接近鸦片战争现场的澳门《中国丛报》(Chinese Repository)的美国编者们,即拆穿其西洋镜,曰:“我们不同意鸦片与该场战争无关的说法,因为鸦片毫无疑问,是导致鸦片战争的罪魁祸首。我们转载他的宏论,主要是由于我们也认为中国之自欺欺人、狂妄自大与无知,实为鸦片战争之远因。”(26)无奈到了1967年,英国小说作家韩达德(Douglas Hurd),在其一本有关第二次鸦片战争的历史专著中,竟然仍拾约翰·昆西·亚当斯之牙慧。(27)由于道格拉斯·贺特后来从政,并递升为英国外交大臣,(28)影响非同凡响。文以人传,就难怪时至今日,仍有人顺水推舟,竭力借尸还魂。 第二,“扩展中国市场论”,毫无新意。此论1968年已经由牛津大学拉丁美洲历史讲座教授克里斯托弗·普拉特(Christopher Platt)提出,(29)并借此代替鸦片那不容代替的功能,结果当然没多大市场。 第三,“道德论”,所用同样是掩眼法:故意把自由贸易的道德论,与鸦片贸易的道德论,混为一谈。自由贸易固然是道德的,鸦片贸易当然是不道德的。他绝口不提鸦片贸易之不道德,反而大谈特谈自由贸易的道德,进而说鸦片战争是为了争取自由贸易(不言而喻包括鸦片的自由贸易),因而得出英国发动鸦片战争非常道德,中国拒绝鸦片自由贸易极为不道德的结论。其混淆视听之才能,堪称登峰造极。威廉·渣甸(William Jardine)这位怡和洋行的大老板,被时人誉为铁头老鼠的贩毒头子,走私发了大财以后,荣归故里,当选为国会议员,推动对华战争不遗余力。当时他最能打动人心的战争借口就是自由贸易,因而得到英国工商界的广泛支持。英国以商立国,当然更得到政府的支持。但到底威廉·渣甸只以利诱,当前不具名的书稿作者却把问题提升到道德的层面:英国发动鸦片战争非常道德,打垮那不道德的中国是替天行道。中国该打!手法比威廉·渣甸更为高明。 书稿作者之结论——鸦片战争乃文化冲突的必然结果,同样是旧闻。始作俑者是贺瑟·柏露·马士(Hosea Ballou Morse)。对中国近代史学家来说,他的名字毫不陌生,大家通称他为马士。他在1910年代出版了一套三册的《中华帝国的国际关系》(The International Relations of the Chinese Empire)。上述宏论,他在第一册第三章至第七章中发挥得淋漓尽致。(30)此论更在1950年代由哈佛大学的费正清教授及其弟子张馨保教授发扬光大,(31)直到人走了,茶才凉。 一言概之,该稿之最高目标,是尽情否定鸦片在第二次鸦片战争中的关键作用。但是,若鸦片之作用果然是如此微不足道,则为何中国人、甚至不少外国学者均把这两次战争称为“鸦片战争”(Opium Wars)?对此,该稿作者提供了如下答案:“如果有人说,英军攻陷了中国并占据了北京,当代读者一定认为是天方夜谭。这就是为什么,19世纪英国与中国那两场细小的摩擦,被命名为‘两次鸦片战争’,非如此不能取信于21世纪的耳朵。”(32)既然该稿作者认为“两次鸦片战争”这名词是21世纪的学者杜撰出来的,那么他将如何解释,这名词在20世纪的西方学术界,已经被广泛采用?曾采用过这名词的学者之大作,其参考书目中列举了不少,但遗漏了更多。(33) 无论如何,21世纪的英国读者,恐怕很难接受该稿作者的高论。君不见,骆菲尔就在其现在已成为名著的《鸦片战争:毒品、梦想与塑造中国》中,丝毫不回避“鸦片战争”这名词。这正是由于她勇于面对史实而不矫揉造作,故受到西方高级知识分子的欢迎。(34)若该不具名书稿的作者在1960年代提出其高论,相信大家都不会感到惊讶,盖当时伦敦大学亚非学院的中国近代史教程,就把两次鸦片战争命名为“两次中国对外战争”(The First and Second China-Foreign Wars),真是贻笑大方:在中国漫长的历史中,难道仅有此两次与外人交锋?当今伦敦大学的亚非学院已经开明多了,21世纪的英国人也开明得多了,唯独该稿作者还在拼命地尝试拖他们后腿。 下面是有关该稿的一些具体历史细节。 该稿作者坚称第二次鸦片战争的导火线,是那艘在香港注册的商船“亚罗号”(Arrow)的英国国旗,被广东内河水师扯下来了。扯下英国国旗就等同侮辱大英帝国,英国人为了报复国耻,于是发动战争。这种说法,毫无新意,它正是过去英国史学界长期以来的正统解释。但是,这正统解释早已被笔者的《鸩梦:第二次鸦片战争探索》(35)打垮了,拙著证明了英国国旗并没升起,故无从被扯下。笔者的证据和研究发现如下: 第一,按英国航海惯例,英船驶进海港,必须降国旗,直到重新启碇才再次升起。进港降国旗是为了表示对主权国的尊重。“亚罗号”在事发一个多星期前,已经驶进广州停泊。停泊期间,其英国国旗一直没有升起。若英国国旗一直没有升起,又从何被扯下? 第二,英国著名史学家、牛津大学教授威廉士·柯士丁(William Conrad Costin)认为,当时“亚罗号”很可能正准备启碇,以致该船水手很可能就提前升旗了。(36)但是,笔者的研究发现,所有目击者都异口同声地说,当时“亚罗号”的船长正在另一艘船上,与该船船长共进早餐。“亚罗号”的船长不在,“亚罗号”水手哪敢启碇起航?若起航就罪同叛变,要问吊的。 第三,按英国航海法规定,英船进港时,船长必须亲自把航海执照呈当地领事馆保存,领事馆借此约束水手的行为。若行为不检,领事馆人员就把该船的航海执照扣押起来,不许启碇。“亚罗号”事件发生在1856年10月8日上午8时左右,而英国驻广州领事馆则迟至上午10时才开始办公。当天上午8时,“亚罗号”还未取回航行执照。没有航行执照,谁敢启碇?追究起来,吊销执照还属小事。 第四,事发时正值退潮,若8时启碇,尽管不开行,“亚罗号”随退潮漂流,到了10时,已经从广州港口往下游漂流得无影无踪,“亚罗号”事件绝对无法在广州港口上演。(37) 该稿作者在其参考书目中曾列出笔者英文原著《鸩梦:第二次鸦片战争探索》,并在其“附录A”中高度赞扬其学术水平,但对其内容却视若无睹,一口咬定英国人是由于英国国旗遭到侮辱,故出兵雪耻,并借此证明中国该打! 在洗雪国耻这个问题上,该稿作者更指责广东内河水师掴了英国驻广州代领事巴夏礼(Harry Parkes)的脸。其实,当时巴夏礼气鼓鼓地跑到广东内河水师的红单船上,盛气凌人地命令中方释放被逮捕的“亚罗号”水手,遭中方严拒后,巴夏礼盛怒之余,竟然不顾身份,而亲自动手为“亚罗号”的水手解绑,结果与中方发生肢体接触,双方互相推撞之际,巴夏礼自称被中方“打了一下”。(38)结果这个“打了一下”,到了该稿作者笔下就变成“掴了他的脸”。须知“打了一下”是双方互相推撞时难免发生的事,是中立的。“掴了他的脸”,侮辱性就很强。该稿作者,避而不谈巴夏礼动手放人的粗暴行径,也绝口不提双方曾发生互相推撞的事实,却不顾一切地指责中方掴了英女王陛下代领事的脸,侮辱了英女王陛下及其所代表的整个大英帝国,该打!这种写法,从历史研究的角度来看,是查无实据,从民族感情的角度来说,是极尽煽动之能事,是极为不负责任的写法! 从小节到大局,笔者的研究又发现,早在“亚罗号”事件发生之前,远在天边的英国政府已经作出了远征中国的决定,并通过其驻巴黎大使,正式邀请法国出兵,联手攻打中国。准此,若“亚罗号”事件真的扮演了导火线之角色,只不过是英国在绞尽脑汁来寻找战争借口而不可得时,“亚罗号”事件像及时雨般降临而已。(39) 该稿作者三番四次地强调,英国之发动第二次鸦片战争之主要目的,是为了消除天朝上国的气焰。当时天朝上国的气焰固然有之,但不能借此而否定鸦片的关键作用。拙著《鸩梦:第二次鸦片战争探索》第14章—17章之中所列举有关鸦片及相关的无数真凭实据,表14.1至表17.10共59个表所罗列的大量有关鸦片及相关数据,均证明了鸦片对大英帝国的全球战略及全球经济网所起到举足轻重的作用。该稿作者的参考书目包括拙著,但对其内容却视若无睹。 该稿作者结论是:“中国人吵得最凶、而西方人又不假思索地接受了的论调——英国把鸦片强加在中国头上——是站不住脚的。”窃以为英国固然没有把鸦片强加在中国头上,那只不过是中国搞宣传的人试图把复杂无比的历史现象,用最简单的语言来教育普罗大众而已,有头脑的中国人、西方人,都不会轻信。在严肃的学术探讨中,该稿作者用大众化的宣传品作为辩论根据,并借此证明鸦片与第二次鸦片战争无关,意欲何为? 英国之发动两次鸦片战争,在20世纪已经有不少英美学者为其做过辩护,论点都是退守性的,皆力陈中国的种种不是,英国别无他法,才逼得出兵攻打中国,讨个公道。读来有点逃避责任的味道;内疚之情,若隐若现。这种内疚,到了21世纪初期,表现得更为公开。例如英国BBC电视台,2004年制作了一套四辑的《大英帝国始末》(Scotland's Empire),在拍摄有关远东的那一辑时,特别派摄影队采访笔者,采访就以笔者的《鸩梦:第二次鸦片战争探索》为基础。因为大英帝国在远东的部分,正是以两次鸦片战争为开始而建立起来的;而推动第一次鸦片战争不遗余力的怡和洋行大老板威廉·渣甸,正是苏格兰人,他的合作伙伴詹姆士·马地臣(James Matheson)也是苏格兰人。的确,替英国前往世界各地打天下的急先锋,大多数皆苏格兰人,故该电视纪录片的制片人幽默地称之为Scotland’s Empire(苏格兰人的大帝国)。BBC电视台的编导开宗明义就说,大英帝国远东区之建立是“帝国主义剥削别人之一个令人毛骨悚然的例子”(a chilling example of imperial exploitation),内疚之情,溢于言表。这种论调,反映了英国精英在大英帝国崩溃后,经过半个世纪的反思,而接受了笔者研究成果。 四、逆转的原因在哪里? 不出十年,风云突变,时势逆转。逆转的原因在哪里?若要回答此问题,无可避免要扯到当前局势。笔者不是时事评论员,时局问题理应留待这方面的专家去探索。惟从宏观历史看,则窃以为可从两个大方向思考。 其一是帝国主义侵华之心不死,从鸦片战争到英法联军到八国联军,从日寇侵华到韩战、越战、珍宝岛以及当今美国的重返亚洲,一波接一波,从未寝熄。只是近来国人享受了几十年的和平稳定,加上经济高速发展,物质供应空前优越,沉醉于升平日久而似乎忘记了帝国主义一直在虎视眈眈而已。 其二是封建主义同样是依然健在。封建(feudalism)一词,常令外国学者大惑不解:秦始皇不是废了封建而建立中央集权么?其实近代中国人是用封建一词来形容旧文化(包括陈旧的思维方法、丑陋的习惯等);并非指分封诸侯式之政治制度。晚清民初积弱,中国思想家为了救亡而提出反帝反封建,一针见血。因为造成百年屈辱者,除了帝国主义横行霸道以外,还有中国落后的文化。只怪罪别人欺负,不深切反省自身的落后,则永远挨打。结果付出极大牺牲后,反帝是成功了——把帝国主义起跑;反封建则成就不大——历次雷厉风行的政治运动只打垮了旧文化的形式,但旧文化的实质似乎没有重大改变。关于当代反封建的讨论,近期中国学术界与传媒均有不少讨论,在此不赘述。窃以为反封建之最终目标是中国现代化。当今的中国距离现代化还甚远,同志仍须努力。否则,当帝国主义卷土重来之时,恐怕悲惨的历史会重演。 本文初稿是2012年4月6日笔者在北京清华大学做学术讲座的演讲稿。2012年6月13日定稿于澳洲悉尼大学。 注释: ①参见Julia Lovell, The Opium War: Drugs, Dreams and the Making of China, London: Picador, September 2011。 ②参见Jane Macartney, A Drug's Long Legacy, The Times, London, UK, 3 September, 2011。 ③哈利·盖尔伯的履历见http://bloomsbury.com/Harry-Gelber/authors/2636,2012-1-21。 ④参见Harry Gelber, Opium, Soldiers and Evangelicals: England's 1840-42 War with China and Its Aftermath, London: Palgrave Macmillan, February 2004。 ⑤参见Guardian, London, UK, Friday 02 September 2011, http://www.guardian.co.uk/books/2011/sep/O2/opium-war-julia-lovell-review/print.Rana Mitter。 ⑥参见Independent, London, UK, Friday, 07 October 2011, http: //www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-opium-war-by-julia-lovell-2366416. html? rintService=print。 ⑦参见London Review of Books, London, UK, V. 33, 2011, No. 21, http://www.lrb.co.uk/v33/n21/bernard-porter/where-is-this-england。 ⑧参见Bernard Porter, Where Is This England? London Review of Books, London, UK, V. 33, 2011, No. 21, http://www.lrb.co.uk/v33/n21/bernard-porter/where-is-this-england。 ⑨参见Harry Gelber, Opium, Soldiers and Evangelicals: England's 1840-42 War with China and Its Aftermath, London and New York: Palgrave Mcmillan, February, 2004。 ⑩参见Peter Ward Fay, The Opium War, 1840-1842, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1975。 (11)严格来说,直至宋元,中国对海外贸易均持开放态度,但海禁则从明初即已开始。据《皇明世法录》所载:“凡沿海去处,下海船只,除有号票文引许令出洋外,若奸豪势要及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚及为向导劫掠良民者,正犯比照谋叛已行律处斩,仍枭首示众,全家发边卫充军。其打造前项海船卖与夷人图利者,比照将应禁军器下海者,因而走泄军情律,为首者斩,为从者发边卫充军。若止将火船雇与下海之人,分取番货,及虽不曾造有大船,但纠通下海之人接买番货,与探听下海之人贩货物宋,私买贩卖苏木、胡椒至一千斤以上者,俱发边卫充军,番货并没入官。”《皇明世法录》卷二○,转引自刘淼:《明清沿海荡地开发研究》,汕头:汕头大学出版社,1996年,第173页。该书认为,朱元璋此旨,目的主要是巩固政权,打击“潜通海贼”,二是打击私贩违禁番货。所谓“潜通海贼”,主要指倭寇。明成祖时期的郑和下西洋,政治目的为主,经济为次。固然满族对海洋之利认识不足,只看到危害,其实出身安徽凤阳内陆地区的朱元璋,也对此有错误认识。隆庆元年(1567)以后,明廷认识到海禁本身的问题,转而实行开海政策,国际贸易自此发展顺利,直到清廷奉行更严厉的海禁为止。此点承陈晓平先生指出,特此致谢。 (12)孙中山:《反对帝国主义干涉吾国内政之宣言》(1924年9月1日),见《国父全集》第2册,台北:近代中国出版社,1989年,第160—161页。 (13)Julia Lovell, The Opium War: Drugs, Dreams and the Making of China, pp. 312-314. (14)参见Lyon Sharman, Sun Yat-sen, New York, 1934, p. 34。 (15)参见David Strand, Unfinished Republic, Berkeley: University of California Press, 2011, p. 243。 (16)Marie-Clarie Berère, Sun Yatsen, Stanford: Stanford University Press,1998. (17)Harry Gelber, Opium, Soldiers and Evangelicals: England's 1840-42 War with China and Its Aftermath,封底说明。 (18)原文是:“a war more unjust in its origin, a war more calculated to cover this country with permanent disgrace, I do not know and have not read”, William Gladstone' s speech, 8 April 1840,Handard, House of Commons, cols, pp. 800-820. (19)“The‘Opium War’that Wasn't”, Harvard Crimson, http://www.thecrimson.com/article/2006/2/23/the-opium-war-that-wasnt-one/ (20)http://ebookee.org/Opium-Soldiers-and-Evangelicals_332247.html#wRevK8tozt8KC5dj. 99. (21)原文是:“…a strong moral conviction that free trade would benefit not just the British but everybody, including the purblind Chinese themselves…” (22)原文是:“Free Trade is Jesus Christ, and Jesus Christ is Free Trade. ” (23)原文是“…old, crazy, first-rate Man of War, [overawing its] neighbours merely by her bulk and appearance。” (24)任期为1825—1828年。 (25)John Quincy Adams, Lecture on the War with China, reprinted in the Chinese Repository, V. 11, Macao, 1842, p. 288. (26)Editor's note, Chinese Repository, p. 289. (27)Douglas Hurd, The "Arrow" War: An Anglo-Chinese Confusion 1856-1860, London: Collins, 1967, p. 27. (28)任期为1989—1995年。 (29)D. C. M. Platt, Finance, Trade, and Politics: British Foreign Policy 1815-1914, Oxford: Oxford University Press, 1968, p. 265. (30)H. B. Morse, The International Relations of the Chinese Empire, Shanghai: Kelly and Walsh, 1910-1918, three volumes, v. 1, chapters 3-7. (31)参见J. K. Fairbank. Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of Treaty Ports, 1842-1854, Cambridge, MA. : Harvard University Press, 1953; Chang Hsin-pao, Commissioner Lin and the Opium War, Cambridge, MA. : Harvard University Press, 1964。 (32)原文是:“That may be one reason why Britain' s two small nineteenth-century wars with China are known by names more credible to 21st century ears:‘Opium Wars’.” (33)参考书目包括:Arthur Waley, The Opium War Through Chinese Eyes, Stanford: Stanford University Press, 1958; Edgar Holt, The Opium Wars in China, London: Putnam, 1964; Jack Beeching, The Chinese Opium Wars, New York: Harcourt, 1975。遗漏的参考书目包括:Peter Ward Fay, The Opium War, 1840-1842, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1975; Brian Inglis, The Opium War, LondonHodder and Stoughton, 1976; Tan Chung, China and the Brave New World: A Study of the Origins of the Opium War, 1840-1842, New Delhi: Allied Publishers, 1978; James Polachek, The Inner Opium War, Cambridge, MA: Harvard Council on East Asian Studies, 1992; James Hevia, English Lessons: The Pedogogy of Imperialism in Nineteenth-Century China, Durham, NC: Duke University Press. 2003。 (34)至于骆菲尔由于过分依赖出版物而重蹈古人覆辙之处,上文已有评论,在此不赘述。 (35)参见John Y. Wong, Deadly Dreams: Opium, Imperialism, and the “Arrow”War (1856-1860) in China, Cambridge University Press, 1998。 (36)参见W. C. Costin, Great Britain and China, 1833-1860, Oxford University Press, 1937, p. 207。 (37)(38)(39)参见John Y. Wong, Deadly Dreams: Opium, Imperialism, and the “Arrow”War (1856-1860) in China, chapter 2, 3, 11。 (责任编辑:admin) |