|

内容摘要:通过盟誓来联合团体、凝聚集体力量、约束行为或解决疑难纠纷在藏族社会古已有之,当代还在不同程度地传承中。藏族盟誓具有团结凝聚、纠纷解决、规范、教育、引导以及对国家法的补充功能。其纠纷解决功能在当代逐步减弱,其他功能则因生活实践需求变化而表现形式各异,但会比较长久地存在。

关键词:藏族;盟誓;民族法学

作者简介:牛绿花(1971-),女,藏族,甘肃舟曲人,法学博士,西北师范大学副教授,从事民族法学研究,西北师范大学政法学院。

中图分类号:D633 文献标识码:A 文章编号:1001-9162(2011)05-0013-07

原始人因智力水平和科学认识的局限性,面对无常的自然环境和社会事件产生了原始的神灵信仰。对神灵无所不知、无所不能、保善惩恶的坚定信仰,使原始人找到了维系和巩固联盟的监督主体。于是,以神灵信仰为基础,在神灵鉴证下设定誓约并坚决信守的人类联合形式——盟誓就产生了。从另一层意义上说,人类社会中只要有人与人的关系,就会有人与人的关系的不协调、冲突、纠纷,在科学技术不发达、无法提供解决纠纷的事实证据的情况下,借助于神灵的裁判,恢复人类生活的正常秩序就成为必要和现实的需求。因此,盟誓中的神判功能就产生了。考察人类学家、社会学家的研究成果,古今中外有不少的民族和国家都曾经历过以盟誓组织社会、建构国家、控制秩序、解决纠纷的阶段。[1](PP.23-33)盟誓在人类社会的某个阶段是普遍存在、无法替代的,是社会组织和社会秩序之基础。盟誓从人类学、法学的视角来检视,具有文化和制度上的普遍性,是一种普遍存在的文化现象。

由于藏族文化中宗教的特殊地位,藏族全民信教的历史和现实原因,盟誓被藏区部落组织和历代政府用于维系上下关系、配置中央与地方权力以维护社会秩序。留下了许多传说故事、史诗材料、藏汉文史资料和碑石铭刻文献。当代,盟誓在藏区部落组织形式和部落观念尚未消失的不少地域范围中,对藏族农牧地方公共设施建设、生态环境保护、婚丧嫁娶等提供了规范保障,使和谐有序生活成为可能。基于田野调查对藏族盟誓的当代遗存表现及其现实功能的研究,对建设社会主义新农村(牧区)和构建和谐社会有着十分积极的现实意义。

一、藏族盟誓的历史表现及其相关问题

(一)藏族盟誓的历史表现

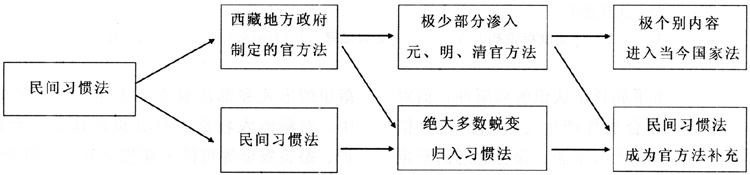

藏族自古生活在青藏高原,全民信教,与这一特定的地理和文化相联系的盟誓(mna')现象在藏族社会生活和司法实践中有着广泛的应用。藏族先民以面部正中的鼻子(sna)为喻的盟誓作为辨别是非、真假手段的风俗古已有之。史诗《格萨尔王传》中就有着大量有关盟誓的描写。[2](P36)在《敦煌本吐蕃历史文书》中,记录了140余次王廷会盟,可见当时盟誓风气之盛行。另外,从吐蕃时期的一些碑石铭刻所反映的内容[3](P106),也能看出盟誓在当时社会上所起的作用。汉文典籍诸如《旧唐书》、《新唐书》等对吐蕃的记载,也反映了盟誓是当时社会的一大特色。[4]此后为了更好地处理王室与贵族间的关系、王朝与被征服邦国属部间的关系以及民刑案件的裁定而使盟誓制度化、法律化。盟誓最早进入立法是在吐蕃《法律二十条》中,“若果是非难明,当对神祇起誓。”其后,《狩猎伤人赔偿律》、《十五法典》、《十六法典》等法律中都有明确规定。中央王朝为藏区的立法也明文承认并规定了以盟誓、起誓的方式处理纠纷,如清朝为青海地区制定的《番例》中就有明文规定。《番例》68条之中,有12条涉及起誓。①清代《理藩院则例》中全部保留有关《钦定西藏章程》中的“金瓶掣签”制度,这也是藏族神判在选择活佛转世灵童时,由于其产生的社会影响较大而被国家法明文认可的例证。2007年颁布的《藏传佛教活佛转世管理办法》规定:“活佛转世尊重藏传佛教宗教仪轨和历史定制”。从以上事实的简要罗列可以看出,藏族盟誓自产生以来对藏族社会产生了重大影响,并不断渗透到国家制定法中。盟誓一开始产生时是藏族民间用来处理部落关系和解决纠纷的,吐蕃奴隶制政权建立以后,盟誓进入了官方的政治制度和法律制度而成为官方法的重要组成部分,除了官方法的体系以外,还有民间的传承。到了元明清时期,西藏归入统一的中央版图,形式上应当适用国家统一立法,因此,盟誓的少部分内容融入官方法中,其他的以习惯法形式仍旧在民间实践。新中国建立后,除了极个别内容进入国家立法中之外,盟誓在藏族民间仍有适用,并发挥着重要作用。其变迁的大致路径图示如下:

从上图中我们可以看出,上层的官方法路径和下层民间法路径是并行的,在不同的时代中习惯法在官方法权威和效力所不及的区域和事项中对官方法的实施起着有益的补充作用。尤其是新中国建立后,随着藏族群众科学文化知识的提高,盟誓裁案的需求和适用范围在逐渐萎缩,但并没有绝迹。而盟誓订立契约的形式,在新时期充分发挥村民自治的时代潮流下,与各农牧地区的不同需求相结合,产生了各种新型的村规民约,盟誓成为某些国家法律与政策在藏族农牧区实施的媒介或者补充,有效弥补了国家法规定的不足和效力不及。

(二)藏族盟誓的相关问题

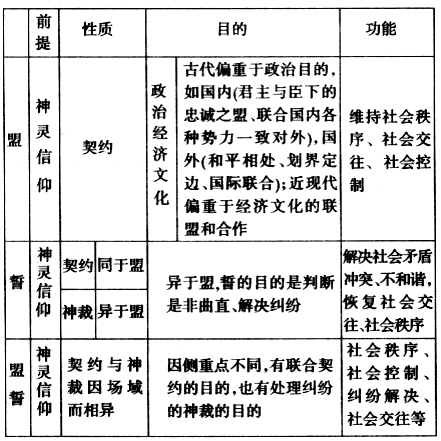

藏族盟誓包含两层:一是“盟”,即神灵信仰下的联盟,实际上是契约,在神灵信仰下盟誓主体通过举行一系列杀牲歃血、焚香设誓、言说告白等仪式,明确各自的权利、义务及违约责任;二是“誓”,即神判,神灵信仰下借助于一系列宗教仪式来辨别真伪、查明案件或纠纷事实并予以裁断的司法形式。“盟”和“誓”具有不同的属性,从社会学的角度讲,“盟”是人际交往的一种特殊方式,一般在团体间举行;从法学的角度看,它是在神灵信仰基础上以神灵作为监督主体的特殊契约。“誓”也有两层含义,一是在神灵信仰下约定起誓主体的权利和义务的特殊契约,与盟同义;另一层是在发生盗窃、人身伤害、杀人等刑事案件或者欠债不还、田宅边界等民事纠纷时因无法举证而采取对神灵起誓(立誓)来辨别事实、明确责任的司法手段,一般称为“神裁”、“神判”、“天断”或“天罚”等。不论盟、誓还是盟誓连起来,神灵信仰是其行为的原动力。

法人类学视野中,法律是动态的文化现象,整个文化是法律的背景,初民社会的法律在功能上深深依赖其他文化部门(如宗教、经济、政治等)[5](P94),法是地方性知识。藏族盟誓的特点表现在:具有极强的宗教适应性和宗教依附性,历经原始宗教、苯教和佛教的不同信仰形式而得以保留和发展,依附于宗教神灵、仪式、寺院等而开展。在原始部落时期成为部落首领对内维系和巩固部落联盟关系、对外控制被征服部落内附以及扩大部落联盟规模的有力手段,吐蕃时期依然是调整国内君臣关系、中央与地方互动、开展外交活动的重要方式。起誓神判在既逝纠纷案件事实不能证明而使当事人关系处于敌对状态的情况下,对社会潜在危险的解决、抚慰当事人的心灵、提供寻求公平正义的途径等方面有着积极的作用。因果报应观念深入人心,藏族盟誓也体现了惩罚功能,神的佑护与惩罚的辩证统一,使得神罚上升为维护秩序与正义的替代机制。而现实生活中非因果性的疾病、灾害等与神罚的人为联系,不仅凸现了神罚,也具有了教育和预防功能。正面的因果报应、不能违背誓约的教育与偶然的“神罚”事件的验证,从正反两方面强化了民众的守约意识,具有预防纠纷、防止犯罪、醇化诚信民风的重要作用。这些功能是通过宗教、道德、法律的多元联动而发挥的,体现了藏族盟誓社会控制手段的多元一体性。[1](P5)藏族盟誓的当代实践依然反映契约与神判的性质,体现了宗教依附与适应性、社会控制手段的多元一体性、对国家法的补充性等特点。藏族盟誓内含着盟与誓,二者既有区别又有联系,在盟誓合称时,时而偏重于盟的内涵,时而又旨在强调誓的功能。盟誓作为调整各方关系、规范各方行为的重要手段,其发挥作用的原动力是人们对神灵的崇拜和敬畏,其根本特性是借助神灵的力量,约束各方。在不同的场域其性质、目的不同,因而表现出不同的功能,列表如下:

二、藏族盟誓的当代遗存表现及其现实功能

(一)藏族盟誓的当代遗存表现

据笔者调查,②在甘南藏区有许多关于藏族传统盟誓契约性和裁判性方面的实例。如运用盟誓订立村规民约方面的个案:

案例1:据当地人讲,现属甘南州Z县T乡的A村和G乡的X村,历史上就因草场有过纠纷,1992-1995年期间,这一草场权属纠纷达到了高潮。这4年期间村民们先后几次上山论理,双方都组织人马,带上土枪,全副武装。两村中凡18岁以上60岁以下③的男子都得去。1994年夏天在山上对峙时,X村的几个村民先开了抢,把对方的人打伤了几个。对方告到县政府,县公安局来人调查。当得知县里要调查时,村里组织集体盟誓,全村每家派一个男劳力,到村里的神山上,拿上酒、肉、活鸡,向山神爷献酒肉,用起誓(发毒誓)[当地藏语叫“钠氐”(音)]的方式在活鸡上插箭(筷子粗细长短的竹子,一头削尖)来定规矩,谁都不能说出谁先开的枪、谁的枪打中了人、谁是组织的头等等,只要问这些就说不知道。每个人边插箭嘴里边说:“如果我和我的家人告密,我们全家人就像这只鸡一样痛苦地死去。”过后县公安局来人调查未查出开枪者。而当县公安局又一次来人调查时据说就有了准确的信息,“那是有人写了告密信”。村里一致怀疑是某人,这人1998年得了严重的疾病,很痛苦地过了几年后去世了。全村的人都认为该人罪有应得,也就是“吃誓”了(“钠卡旧”)。

案例2:Y村周围以前有6处地下泉眼可供人畜饮用,但随着人口的增长,在经济利益驱使下,毁林开荒面积不断增大,砍伐盗卖木料的行为破坏了环境,导致可饮用的泉眼都干涸了。后来在国家西部农村水窖工程的部分资助和村民集资下,买来水管、水泥等物资,由村民出工,在很远的山林里埋下水管,把山泉水引到村子里。迫于生存的压力,有人提议全村要在村东南面的饮用水源周围50公里内护育林木,并召集全村18至60岁的男性集体赌咒(盟誓):“今后谁都不能在护林中砍活着的树木,只能放养牲口和捡拾木叶(垫到牲口棚里腐烂就成农家肥了)。如果谁违反了就让他断胳膊、折腿子、遭雷劈、得恶病,如这鸡一般痛苦地死去。”每个人都在活鸡上插了箭并喝了血酒。这只鸡就挂在村中间十字路口的电线杆上,直到腐烂风化没了。那是1996年的事。从此,没有人砍过这里的树,林子里树木茂盛,郁郁葱葱,到现在(2008年2月)大的树木已长到直径30多公分了。

案例3:据受访者讲,旧社会富人死了大操大办,因为有钱可以让各种人来帮忙;穷人死了就用破布、席子一卷背到坟上一烧完事了。民主改革后,集体化和“文化大革命”中反对丧事大办,大家都一样穷,也没办法大办,加上农业社集体劳动,谁家人死了,由队里集体一律从简就办。实行土地承包责任制后,各家都是自己劳动,农闲时死了人,大家可以自愿地帮忙;6月割麦子和9月种麦子时,一天都耽误不得,亲戚多的、家庭富裕的还有人去帮忙,家庭困难、人缘不好的就没人帮忙了,这样就使得这种人家没办法办丧事。后来为了解决这个问题,几个年轻人提议全村集体赌咒(盟誓)约定:喇嘛算定出葬的前4天中,各家都不能干自己的活儿,必须去帮忙。这4天中男女都有具体的任务。由于是正式喝酒杀鸡赌咒(盟誓),刚开始实施得比较好,但几年后尤其碰到割麦子天气很热时,耽误4天就影响收成了,故有人偷着去干自己的农活儿,因此又重申了一次誓约,并增加了监督的程序。监督的人一旦发现有人干私活,每人罚款50元作为村集体款。自第一次盟誓以来,盟誓得不到遵守时村民们就再次赌咒重申誓约,到现在已经有3次了。

这是利用盟誓来约束村民行为的三个实例,其他还如统一收割庄稼或者轮换牧场的约定、修桥铺路的出工出力约定等。相似的情形在闵文义的研究中也有涉及,他在一篇论述藏族插箭习俗的论文中说道:“插箭”节活动中,经立约起誓,解决了治安和果园哄抢事件。[6]

有关运用盟誓解决纠纷的个案:

案例4:自第二轮农村土地承包调整土地以后,近20年以来,各家的责任田地界都是清楚的,但毛家认为在1998-2000年间,马家挪了地界而占了他家的地,于是,毛家和马家发生了纠纷。毛家认为马家占了他家的地,而马家不承认,毛家就提出:“你说没占我家地,那咱们就‘钠氐’(赌咒、起誓)”。第二天,各家拿了一只鸡到地头,先进行煨桑,即把干的柏木枝叶点着,洒上一些面粉、酒和水(过去据说用糌粑),把鸡脖子拧断,跪地磕头。毛家非常虔诚地说:“‘诺’(蓝天)、‘鲁’(勒)在上,④如果我冤枉你了,我们全家同这鸡一样死去,如果你挪占了地不承认,这誓就到你身上”。对方也如法炮制,说:“如果我挪了你家的地,我们全家如同这鸡一样痛苦地死去,如果你冤枉了我,那今天的这个誓就会到你身上”。在这过程中,双方都磕头跪拜多次,为了诚心,磕头时额头始终是狠狠地砸在地上的。

案例5:1998年,苗家和艾家因宅基地发生纠纷。苗家认为艾家占了过去他祖上的宅基地,而艾家认为这是新社会中重新分配而造成的,没有占他家的宅基地。在双方都不让步的情况下,就如同案例4的情况一样进行了赌咒,这样,这起纠纷就交给了天和神灵来判断。可过了一年,到1 999年时,有一天,艾家的长子与苗家的儿子吵架;又过了几天,艾家的长子与苗家的女主人在村口见面时争吵了几句就打起来了,他把她的腿给打断了,并且在她的嘴里塞了牲口的粪便。苗家有个女儿在县城工作,女婿是某个乡的副乡长,知道此事以后,就把艾家的长子告到县法院了。后来,法院以故意伤害罪和侮辱罪,判艾家长子两年有期徒刑。

(二)藏族盟誓的现实功能

1.藏族盟誓的团结凝聚功能。黄宗智说“公社化造就了一套自上而下的经济控制与行政控制网络,使得国家权力对乡村社会的渗入和控制达到了前所未有的规模和深度”。[7](P167)甘南藏区自1958年民主改革后,随着人民公社化运动的实施,村民的生老病死及婚丧嫁娶等私事救助与互助、铺路、修桥、水利等公益事业的建设和管护都是有保障的。但1979年改革开放后,这种互助和合作出现了新的问题。经济改革导致家户经济的再兴,同时导致了政府“公有”力量的部分消减。政府以往对经济合作和农村公益事业的直接干预被撤销,不仅生产成为自己家户的事,公益事业和社会互助也变成了民间的事。[8](P77)这一状况为民间传统社会—经济制度的恢复提供了一个“自由空间”。改革开放这几十年中,传统生活规范包括盟誓(起誓)又重新回到了该地区,如上述三个案例表明的那样,为了集体的利益,在需要实现较大目标时,村民捡拾了自己业已熟知的地方性知识——盟誓(起誓)来约束大家的行动,对当地的合作与互助起了关键性的作用。

2.藏族盟誓的解决纠纷功能。在人类法律文化发展的初期,世界上任何一个有文字记载的社会都有关于神明裁判的记录。何家弘先生说“人类司法实践的证明方式经历了‘神誓’和‘神判’时期、当事人和证人的陈述时期、物证或科学技术为证明的时期,即神证、人证、物证三个时期。”[9](P156)神判或神裁即神明裁判,是指在纠纷的处理过程中,当证据不足、清浊难分之时,把纠纷的处理诉诸当事人都认为是正义源泉的超自然的神的意志力,使嫌疑人或当事人双方处于现实的或潜在的危险状态之中,并进而以他是否受神意的眷顾而安然无恙作为其有罪无罪的检验标准的一种裁判方法。案例4是一个较典型的神裁的案例。在当地,出现纠纷后,常常选择以下方式解决冲突:自我帮助、逃避、协商、忍让、通过第三方解决。而起誓是最后的方式,一般不会轻易诉诸该形式,但如果当事人一方提出要起誓,另一方就得“应战”,否则他等于承认了自己理亏。据村民私底下讲,当时马家可能理亏,有点不敢起誓,但由于在众人面前已否认自己挪地界,为了保住面子,也只好“应战”了。赌咒说自己一家会遭到报应、倒霉,如果不参加赌咒,等于承认自己占便宜还抵赖,那在一个典型的熟人社会里与遭到天谴和报应的效果几乎一样严厉。可以猜想,马家在是否“应战”时可能进行了一番心理博弈:如果去赌咒,遭报应的时间有长有短,也许到下辈子;但是如果不去,那就意味着现实的生活立刻进入了困境,即会遭人耻笑、排斥,因而其生存的精神和心理成本突然增加了。于是,马家第二天就去赌咒了。对笃信“举头三尺有神明”的村民,只要进行了起誓,双方对此再不过问了,这事就永远地解决了。至于惩处,那是天、神灵的事,早晚会对理亏的一方进行惩罚的,“不是不报是时候未到”。相反,如不这样做,那就有可能不断地引起争吵甚至打架等事件。本案以双方选择的解纷方式——起誓来解决,产生了应有的效果。

3.藏族盟誓的规范、教育、引导功能。通过参与人的自我约束而规范全体村民行为,对盟誓约束与裁判功能的信念基于报应制裁的“应验”,从反面起到了强化守约行为、提升诚信、决不背誓的激励作用。笔者调查时村民私下里说,除了案例1的“告密人”后来“吃誓”死了、案例2中偷砍树木的老人的孙子的腿摔断以外,案例4的赌咒也遭报应了,2000年起誓,2002年理亏的一方女主人生病死了。⑤村民们私底下说这是吃了誓,并且当事人自己也可能是这样认为的,过后把那块“是非地”送与他人耕种了。古人对于神灵能够明察秋毫、扬善惩恶具有很强的期待,这种信仰状况很容易在枉行实施与以“阴谴”为代表的超自然惩罚之间建立因果关联,从而使人们打消潜在的犯罪或不轨念头,并激励人们行善止恶,减少了特定时期内的犯罪发生率。[10](P289)本来以盟誓为手段约定所不能从事的行为和设置的制裁、依靠的权威是超验性的,是人的内心的约束,但是在上述的个案中村民认为,只要违背了誓约,肯定会遭到报应,并且有了几次这种生病或死亡的事件以后,村民和生病的本人及家属都很自然地往“吃誓”上联想。有了此类一两个巧合事例,更加强化了村民对这一现象的笃信,于是其警示性、规范性、教育性功能就体现出来了。“正义不但要被伸张,而且必须眼见着被伸张”。[11](P21)的确,每一次起誓(盟誓)解决纠纷的过程就是一次对全体成员的教育、规范、引导过程;而每一次背誓行为的“应验”、“惩罚”的结果进一步强化了神灵信仰,从而再一次提升了起誓(盟誓)在解决类似事件中的权威性。休谟早就指出,“因果关系是一种概然推论,人们获得因果关系之判断的前提是两个被认定为有因果关系的现象的重复发生且相对恒定”[12](P116),因而“人们往往分享了不少重复发生且相对恒定现象之间的虚假因果关联”[13],并以此来确定案件的法律责任人。这一地区的村民就是在背誓行为与个别偶发的疾病、灾害之间建立起深信不疑的“因果联系”,从而使盟誓发挥了作用。

4.藏族盟誓对国家法的补充功能。现代化的国家法关注更多的是西方发达国家以城市化为主要标准的“法理社会”,这一法律制度设置是对社会关系中的权利、义务“明确、肯定、具体”的调整,“因此它无法像民间法那样渗透到人民的衣食住行,表现在生活的各个领域,法律在熟人地区和简单社会中运用频率低下”。[14](P102)因此,按照国家制定法中心主义的进路,用法的普遍性语境置换处于“双边缘”的藏族农村的特殊语境必然会碰壁。上述案例2还折射出国家以补贴粮钱为激励和交换的手段的退耕还林还草政策在该地实施时遇到的尴尬。作为长江上游水土保持、防治洪涝灾害和国家实施退耕还林、还草工程的桥头堡地区,长江发大水与当地实在是不着边的,因此,国家的给粮给钱与退耕还林的交换未能兑现。而当自身遇到生存危机时,通过盟誓形式来约定护林,却取得了很好的效果。当问到退耕还林政策的实施时,村民说:“国家不怎么来人检查,检查也是白查,他们又不知道具体的面积和地理位置,随便领到哪里一看就走了”。“国家的退耕还林不起作用,一赌咒就灵了,护了几年树就长好了”。“除非人们觉得那是他们自己的法律,否则就不会尊重法律。”[15](P35)这说明只有当国家法与当地的需求相一致时,国家法目标才能够以村民认可的习惯法形式在当地实现。

案例5的纠纷是在起誓习惯法和国家正式法的双重作用下解决的。双方当事人虽然进行了起誓,但从过后的行为来看,主体一方对这一解决方式的远期惩罚要么急不可待,要么不信任,否则如案例4一般,交到神灵那里,这就是终裁了。笔者调查时村民对这起案件的说法有很多,有人说那个(艾家长子)在监狱里挨了电棍,有人说他家(艾家)理亏,本身就是人家的宅基地。有人说找法院打官司没有人、没有钱不行,他家(苗家)有厉害的人,才让他(艾)坐班房了。笔者问:“那一般没有当干部的、也没有厉害的人帮忙时碰到这种因为争吵打架而打伤人的事是怎么处理的?”村民说一般都是领伤者去看病,伤者也不会故意住很长时间医院,中间由亲戚帮忙说说、讲讲道理,多数都不会故意让(打人者)花很多钱。打人者对于出钱去看病也没有异议,一般都能主动领着去看病。看病回来后,有一段时间双方家庭不来往、不讲话,由于相互间都沾亲带故,村子又小,过不了多久又和好了。自古以来就是这样的。因为打架而坐班房的在该村的历史上就这一个。从村民的评论来看,本案中国家法的处理结果与村民对无理一方的期待结果相一致时,国家法的权威取得了村民的认同;但可以推断出绝大多数村民认为,打官司需要有钱并且需要有厉害的人(有门路、有权势的人)。但当国家法的处理结果与村民的期待不一致时,他们会尽量按习惯法处理。如案例1中,本来,公安局取证调查时,告知其事实是每个公民应尽的义务,然而该行为与村民的预期不一致,故以盟誓作为规避告知责任和实现“合理”目的的“兄弟式契约”的手段。由此,我们可以说,国家法的普适性、统一性特点与边远落后的、原始传统保留较多的藏族农村实际情况存在很大差距;盟誓(起誓)在不同的场域和语境下与国家法产生联系,时而作为国家法在民间实施的补充来调整当地社会关系;时而作为国家法律政策在乡村实施的合理形式和手段起作用。

当然,起誓(盟誓)也有消极的作用。集体盟誓行为可以成为有效规避法律制裁或实现其他不法目的的有效手段(如案例1);起誓作为神判手段解决纠纷时,抑制村民对自身权利通过正式渠道获得实质利益的补偿或赔偿。如被挪了地界或宅基地的一方其受侵害的权利如若通过国家制定法的途径,经重新测量、勘定是可以获得解决的,然而诉诸神灵的惩罚,即使对方真的“碰巧”受到惩罚,自己的利益仍旧未获得补偿,只是心理上得到了安慰而已。

三、思考与结论

藏族盟誓在当代藏族农牧社会依然发挥着上述功能,但是表现出较强的世俗性和功利性,甚至有时只剩象征性的仪式。随着该地经济发展和人员对外流动的增多,以神灵信仰为基础的盟誓的信任度似乎有所松动。如案例2和案例3中已经起誓约定了不得从事的行为,又设置了需支付报酬的护林员、检查是否有人干私活儿的监督人员,并规定了对偷砍树木和干私活儿的人应实施的具体制裁措施——罚款。这说明因神灵信仰而依靠个人内在约束的同时,又设置了对行为的外在监督和制裁,以主观上对神灵的诚信要求和客观上对行为的监督相结合来保证遵守集体约定。案例5纠纷的解决中起誓习惯法和国家法都适用了。按当地此类纠纷解决的正常路径双方一起誓这案就了了,这事再不去提了。但以盟誓解决该纠纷未达到目的,产生了更大的伤害案件,最终诉诸法院解决了。由此就产生了矛盾,即一方面是笃信违誓一定会有报应,另一方面又似对这种神灵惩罚产生怀疑。笔者调研问及这点时,每一个访谈的对象都承认自己是信的,也是按起誓约定做的;但当问及“那为何又会派人去监督呢?既然都信那就不会有人去砍树、也不会有人干私活儿、也就不会出现告密的事,这是为啥?”村民们的回答又是矛盾的,他们说村子里也会有个别贪图小利、不讲信用的人,派人监督主要是为了盯、防他们这类人的。多么矛盾的回答!因此可以认为,对神灵惩罚的信仰和信念似有部分松动;对眼前自定罚款制裁的信任明显提升;对国家法在特定场域的信任与不信任并存。这三方面因为需要的不同而被灵活地采用。

此外,从该村历史上唯一的一次通过法院正式解决的案例5来看,由于有了受害人的女儿与女婿的经济实力与受教育程度较高(两个都是中专学历),按村民的说法,有“攒劲的人”才能打官司,⑥否则一般的人,要么忍气吞声,要么纠集更多亲戚去“复仇”。虽然不能在此断言,但可以预想,随着当地村民受教育程度的提高、经济收入的增加、人员外流的增多、对恶行与神灵惩罚的虚假因果联系的认识的增加、乡派出所及法院对纠纷或案件的处理结果与乡民所认可的公平正义更多地契合,起誓在纠纷解决中的适用会减弱,国家法在当地的影响可能有所增加,但在神灵信仰及仪式下设定主体权利义务的“盟”,因藏区社会生活的需要会较长久地存在,其存在形式与作用方式将会随生活实践的变化而变迁。

注释:

①本文参考的《番例》由孙明轩标点整理,参见张济民《渊源流进——藏族部落法规及案例辑录》,青海人民出版社2002年版,第264-276页。

②甘南是笔者的家乡,有许多伙伴、同学、亲戚朋友。在闲谈聊天或者专门调研中,获取这些案例比较容易,问谁都能说上一两个,虽然版本不太一致。但是,要问到当事人及其亲属,他们对于自己的家人由于违背誓约而遭到天谴或者惩罚是绝对不能认同的,故无法去证实,也无法得知据说遭到实际“惩罚”的亲属的想法。很多案例都是私下里在传。尽管不具体说明案例产生地和讲述者会使得案例的可信度有所下降,但是为了避免引起不必要的麻烦,笔者只能模糊案例的具体发生地和讲述人,案例中的当事人也作了姓氏的处理。

③以前成年的年龄是15岁,这几年乡村组织选举时总是强调18岁以上,所以,现在该地很多集体出工出力等事务中都强调18岁以上。

④苯教把整个世界划分为三界:天神为神圣不可侵犯的“赞”,地神为不可轻举妄动的“年”,地下神为不可污染的“鲁”。参见洲塔《甘肃藏族部落的社会与历史研究》,甘肃民族出版社1996年版,第289页。

⑤事实上,笔者知道当地人除非病得非常严重,一般不太去看病。通过向笔者的医生同学了解得知,该女的死因,是由于几十年的胆结石未治疗,死于胆囊破裂。

⑥这是当地藏语音译,意思是“厉害的人”。

参考文献:

[1]牛绿花.藏族盟誓研究—以甘南藏区为例[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[2]何峰.《格萨尔》与藏族部落[M].西宁:青海民族出版社,1995.马都尕吉.从史诗《格萨尔》看藏族盟誓习俗[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2004,(2).

[3]王尧编著.吐蕃金石录[M].北京:文物出版社,1982.

[4]王维强.吐蕃盟誓之根源探讨[J].西藏研究,1990,(2).史工会.浅析盟誓在吐蕃统一中的作用[J].西藏民族学院学报(社会科学版),1997,(3).

[5]林端.法律人类学简介[A].[英]马林诺夫斯基.原始人的犯罪与习俗[C].原江译.北京:法律出版社,2007.

[6]闵文义.藏族箭崇拜习俗及其文化内涵[J].中国藏学,1994,(2).

[7]黄宗智.长江三角洲小农家庭与乡村发展[M].北京:中华书局,1992.

[8]王铭铭.村落视野中的家族、国家与社会[A].王铭铭,王斯福主编.乡土社会的秩序、公正与权威[C].北京:中国政法大学出版社,1996.

[9]何家弘.神证·人证·物证[M].北京:大众文化出版社,2003.

[10]瞿同祖.瞿同祖法学论著集[C].北京:中国政法大学出版社,1998.

[11][美]伯尔曼.法律与宗教[M].梁治平译.北京:中国政法大学出版社,2003.

[12][英]休谟.人性论(上卷)[M].关文运译.北京:商务印书馆,1980.

[13]苏力.法律与科技问题的法理学重构[J].中国社会科学,1999,(5).

[14]田成有.法律社会学的学理与运用[M].北京:中国检察出版社,2002.

[15][美]霍贝尔.原始人的法[M].严存生等译.北京:法律出版社,2006.

责任编辑: 焦艳

(责任编辑:admin) |