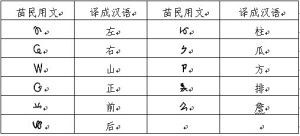

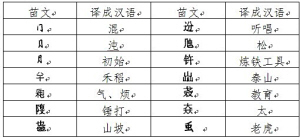

2010年年底,笔者一行去湖南城步苗族自治县丹口镇陡冲头村采风,行至该村一组时,无意中发现十多块刻满“天书”的大石块,这些“天书”似篆非篆,似图非图,似画非画,似汉字非汉字。它们有的耸立在高高的田坎上,有的横卧在草丛中,有的被高深的灌木遮掩,有的已风化但隐约可见石面上写满文字……凭着长期从事苗族历史和苗族文化研究的经验,笔者认为这些是城步古苗文字的石刻遗存。后经邵阳市文物局于2012年3月组织省内外专家进行考察研究,并与该县现存少量古苗文字资料进行对比分析后,确认石刻上的文字就是失传了两个半世纪的城步古苗文字。古苗文字石刻遗存的发现,对研究我国苗族文化有着极其重大的意义。 古代苗族有自己民族的语言,至今仍在使用。苗族也曾有过自己的文字,后在频繁的大迁徙中失传,这从苗族的古歌和传说中可以得到印证。贵州民族出版社出版的《苗族简史》一书指出:“在苗族史歌和民间传说中,都说苗族古代曾有文字,后来由于种种原因失传了。”岳麓书社出版的《城步苗款》共保留了十四个古苗文方块字。如下图: 另外,清代康熙年间文人陆云士(又名陆次云)所著的《峒溪纤志·志余》一书中专门保留了“苗书二章”,给我们留下了宝贵的城步苗文资料。书中说:“苗人有书,非鼎钟,亦非蝌蚪,作者为谁,不可考也,录其二章,以正博物君子。”其收集古苗文的时间在1722年前,说明古苗文失传最多不超过300年。其所收录的古苗文二章《铎训》和《歌章》,说明古苗文能够用来写文章,能够用来表达一定完整的意思,是属于真正意义的文字,而不是单纯的符号。 到了上世纪六七十年代,城步一些上了年纪的苗族老人,仍普遍使用一些较为简易的苗文来记工分或记数,这些常用的代表数量的苗文字如下图: 1952年,邵阳市著名历史学家马少乔先生在城步蓬洞沙基参加土改工作时,有天傍晚在河边散步时曾发现一块苗文碑,但当时没有收藏,以后修水利时被当地群众作坝基石用了,苗文碑石再无处可寻。 但时至今日,城步苗族自治县境内一些上了年纪的苗族木工,他们在干活时,将一些苗族文字书写在做好的木料上做记号,这些苗文字和它们所代表的意义如下图: 以上事实证明,苗族确实有自己的文字,苗族人民与其他民族一起共同创造了绚丽多彩的中华文化。 作为苗族聚居区,城步本是“化外之地”。据史料记载,明正统元年至元顺年间(公元1436至1464年),城步爆发了蒙能、李天保领导的苗民大起义。在苗族起义军中,曾广泛使用过苗文。清乾隆四年(公元1739年)城步再次爆发了苗族首领粟贤宇、杨清保领导的苗民大起义,起义领袖为了逃避清廷的通缉、围剿,所刻制的印信、图章,所印发的文告以及往来书信、手札,均系苗文。起义被镇压下去之后,清廷采取对苗文字清查销毁的措施,使苗文字的使用流传受到毁灭性的打击,以致逐渐失传。 丹口镇陡冲头村距城步县城约20公里,海拔1100余米。村西面是高耸入云的观音山,一条小溪从山上自西向东流下,大多数古苗文摩崖石刻呈阶梯状沿溪水两岸分布,面积约占5平方公里。据专家初步勘探,地面上数十块石头均有刻字的痕迹,文字之间没有标点标注,夹杂着一些图案和符号。图案有的似河流,有的似刀山,有的似棋盘;符号有的如日月,有的如印鉴,有的如弓箭;字形似篆非篆,似汉字又非汉字,但显然受到了汉文字的极大影响。 由于时间久远,加之大部分石刻暴露于野外,风化严重,很多字形字迹模糊不清,难以辨认。这些古苗文字到底记载了什么内容? 从古苗文摩崖石刻群所处的地理位置来看,陡冲头村处于古代城步历次苗民起义的核心地带,距明代苗民起义领袖李天保和清代苗民起义首领粟贤宇、杨清保的起义地长安营仅一山之隔,且陡冲头地处古代城步的五峒之一——扶城峒,是明朝开国元勋沐英、蓝玉的桑梓之地,是一个能够产生重大故事的地方。因此,根据当地苗民的风俗习惯、宗教信仰以及地理位置和历史背景来分析,陡冲头古苗文摩崖石刻群所记载的内容,有可能是苗族地区发生的重大活动、重要文件、重大宗教祭祀活动等。总之,陡冲头古苗文摩崖石刻群是研究苗族社会、经济、军事、宗教、文化的不可多得的实物资料。 目前,湖南省文物局已将其上报给国家文物局,国家文物局将之列为重大考古计划之一,决定分两步进行考古发掘:一是地下文物考古,包括遗址的发拙、文化层的分析、年代历史的论证;二是地面考古,包括拓片的制作、图标的测绘、照片及GPS定位处理等。待考古发掘工作完成之后,相信陡冲头古苗文摩崖石刻群的“天书”之谜,终有一天会被破解。 (责任编辑:admin) |