|

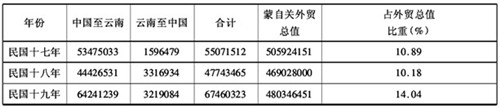

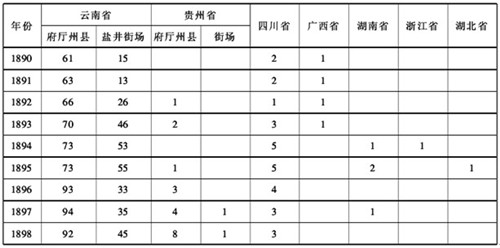

摘要:在近代中国经济史研究中,国际贸易备受关注,而国内贸易却很少有人问津,这一定程度上影响了我们对近代经济发展脉络的准确把握。本文认为近代云南省际贸易在曲折的发展过程中,贸易范围扩大,商品结构改善,贸易量增加,省际贸易与国际贸易形成良好的互动机制,促进了云南乃至整个西南地区社会经济的发展和区域市场的形成,使云南成为近代中国对外贸易的桥头堡。 关键词:近代;云南;省际贸易;经济变迁;桥头堡 云南地处边疆,其与东南亚、南亚之间的贸易有着悠久的历史。近代以来,随着对外贸易的扩大,云南省际贸易也得到进一步发展。在历年各关贸易报告的支撑下,近代云南对外贸易研究颇为学界关注,并取得一批重要成果。但是,近代云南省际贸易却被学界所忽视。因此,本文拟对近代云南省际贸易做系统性研究,重点探讨光绪年间至抗战时期云南省际贸易的发展状况。 一、省际贸易的发展进程 张肖梅所著《云南经济》在总结近代云南的商贸发展时说:“云南地居边陲,号称山国,然自前清宣统二年滇越铁路完成后,遂成西南之重要门户,进口货物由此而转运各省者不少,一时万商云集,市面繁荣。只以护国之役以后,兵戈扰攘,时有所闻,因而元气大伤,商业凋敝。抗战以后,进出口货物多取道昆明,以致向不为人注意之边省,顿成后方交通中心,加以中原人物相继来滇者,肩摩相接,人口既增,消费亦大,各种商业骤见繁荣,以素称经济衰落之省区,竟亦入于战时景气状态。”[1]受云南省经济发展之影响,省际贸易亦呈现出阶段性发展的特征。 道光二十年(1840)之后,当沿海地区陆续设立通商口岸,国外商品开始大量涌入,对外贸易迅速发展之际,云南却经历了长达20余年的战乱,社会经济遭受重创,商贸活动限于停滞。至光绪初年,云南社会秩序逐渐稳定之后,商贸交流开始逐渐恢复。光绪二十九年(1903),英国领事李顿来云南考察商务,他看到“下关之商人,如腾越之贩卖洋货者,临安之自广东贩卖鸦片者,以及四川、西藏、丽江各处贩卖马匹、布疋、药材、麝香,与购买茶、盐、糖、棉者,皆是也。而鸦片一项,尤为各色货物之冠”。[2]大理府下关为滇西贸易中心,来此贸易者有本省腾越、临安、丽江的商人,汇聚着川、广、藏等地的商品。据宣统二年编《云南全省财政说明书》记载,云南每年抽收外省货物厘金,“川盐、川烟、川绸三万余两,苏杭绸二万余两,粤盐一万五千余两”。[3]另据海关报告记载,云南1904年由广东进口的烟丝一万担以上,估值“关平银三十万两左右”。[4]按税率值百抽五计算,以上川盐、川烟、苏杭川绸、广烟、粤盐等项商品输滇,贸易额超过160万两白银。可见,当时云南与川、粤、江浙等省的贸易已有相当的规模。 就全省而言,清末云南每年厘金总收入为白银324260两,而昭通府大关县盐井渡分局厘金就有10万两,再加上设于滇川边境的镇雄、牛街、普洱渡、副官、蒙姑、仁和、武定、永北、丽江等分局及设于滇黔、滇桂边境的宣威、平彝、罗平、剥隘、皈朝等分局,共计172350两,[5]占全省厘金总数的53.15%,贸易货值在350万两左右。这些厘局都位于云南边境地区,应能大体反映这一时期的云南省际贸易额的大小。另据《云南通省厘金章程》记载,民国初年各省输入的云南商品,分为盐丝烟酒、绸缎丝绒、布疋棉麻、呢绒毡毯、衣帽靴鞋、珠宝玻磁、钟表玩器七大类百余种商品。[6]清末民初之际,贸易额的扩大、商品种类的增加以及贸易范围的扩展,表明这一时期云南省际贸易不但从战乱中得以恢复,且有一定程度的发展。 然民国初年,滇、川、黔军阀连年混战,“兵戈扰攘,时有所闻,因而元气大伤,商业凋敝”。[7]战争对贸易的影响尤为明显:一则征用骡马运输军事物资,民间贸易商品无马可运,如民国十七年(1928),“本省(云南)军事行动终年不已,夏初之时,所有运输骡马尽为军队封用,故往来内地运输者皆因之裹足不前”。[8]二则军队大多调往战区,各地驻军减少,治安状况下降,土匪横行。如民国七年(1918),“二月间大理府、昭通、开化、贵州各孔道行旅裹足,虽有兵保护,亦莫敢行,蛮耗区域劫杀尤甚,故绝无商业可言”。[9]三则战乱不已,银根吃紧,富滇银行滥发纸币,商贸大受影响。民国十四年(1925),蒙自关报告分析贸易不振时言,“其主要者为地方通币价格低落,无稍补救,影响与进口贸易,诚非浅鲜”。[10]以上所引资料虽然主要针对对外贸易而言,但省际贸易也会遭遇运输、治安、币制等问题,且战事发生在川、黔等地,这正是云南省际贸易的主要区域,故军阀混战对云南省际贸易影响尤甚。如民国十二年(1923)调查,平彝“县属虽当通黔大道,而商务最不发达,市面极其冷落,外来行商甚属寥寥”。[11] 抗战伊始,沿海地区相继失守,国民政府迁都重庆,云南成为抗战大后方,许多厂矿、企业、学校迁滇,云南人口急剧增加,消费需求旺盛,省际贸易开始迅速发展。据张肖梅《云南经济》的记载,棉、丝、毛、麻仍然是云南进口的大宗货物,但来源发生了变化。“疋头来源,棉货向以上海为主,约占七成余,天津次之,约一二成,其他若无锡、常州、南通、广州、石家庄等地,不及半成,其他英日或来自香港者,约有百分之三四。战后日货及平津等地货完全绝迹,而上海国产约占全部来源之八成,港方英货,亦略见增加;丝货自以上海为主,苏杭成都次之,战后完全以上海成都为主。”上海、浙江、广东等地的国产货已经占据主导地位,表明通过迤南路的省际贸易迅速扩大。这些“进口货品到昆明后之销路,向遍及滇黔川三省,抗战以来,遍及滇黔川康四省,不过西康销量有限”。在川、黔等省的销售区域也有所扩大。“贵州销售之地点,在战前仅限于滇黔临近各县,加盘县、毕节、水城、兴义诸地。抗战以后,贵阳、遵义、安顺诸地,亦来采办,四川在抗战以前,亦只有宜宾、会理、西昌等地,抗战以后,重庆、成都、自流井、泸州、万县一带,亦来采购”。同时,经昆明出口的皮毛、药材、桐油、猪鬃等,皆大部来源于川黔等省。如牛皮“多系川省出产,先集中重庆,然后经川滇黔公路,运来昆明出口”。[12] 蒋君章亦对抗战以来的云南省际贸易作过考察,“至滇省对国内各省贸易,输出以锡为首位,约三百二十万元,次为药材,再次为兽皮、茶、猪鬃、麝香、大头菜、植物染料等,民国二十六年现衰落之象,其总值为1909919元。国内各省进口货以棉纱、棉花为第一,次为疋头,再次为纸烟、瓷器、烟丝、纸张,民国二十六年之进口值为20468483元,可见滇省对国内各省贸易系为入超,且为数甚大。滇省对国内各省贸易以上海为主要,其次为迤东一带与四川(以昭通为枢纽)贵州(以宣威为枢纽),迤西一带与康藏(以丽江为交易市场),东南各县则与两广贸易,亦有相当数量”。[13]抗战时期云南省际贸易的繁盛在蒋君章的考察中也得到证实。 近代云南省际贸易历经了曲折的发展过程。清末民初,云南社会稳定,加之三关开放与滇越铁路的修筑,在对外贸易的拉动下,云南省际贸易在清代前期的基础上得到恢复和发展,并在民国初年形成第一次发展高峰。之后,历经西南军阀混战,兵火不断,社会秩序混乱,道路梗阻,省际贸易步入萧条时期。抗战时期云南成为大后方,人口剧增带来旺盛的需求,成为省际贸易发展的黄金时期。这一发展历程表明,近代云南省际贸易的发展与云南、全国乃至世界的政治、经济形势密切相关,与近代中国社会发展的阶段性同步。 二、省际贸易的区域、大宗商品及其主要特征 近代云南省际贸易的区域众多,除了云南周边川、黔、桂、藏、粤等传统区域之外,还包括长江中下游的两湖、江西、江浙、上海及北方沿海地区。兹大体按照贸易线路分划为四个区域,分别予以考察。 其一,云南与四川的贸易。 据光绪二十九年(1903)英国领事李敦在考察云南省商务时所见,清末云南与四川的贸易线路可概括为东中西三条:西线自下关经宾川、永北至宁远;中线由楚雄经大姚达四川宁远;东线由昆明经昭通至叙州。[14]中、西二线皆因“回乱”衰落,而东线贸易则成为近代滇川贸易的主要线路。 滇川贸易商品,“由四川输入之物品为生丝、绸缎、川烟、贡川纸、药材等;由云南输出之物品为茶、火腿等”。[15]茶叶是云南销往四川的主要商品之一,以上等普洱茶及下关沱茶为主,在清末每年大约有一万担左右。“考向来运赴川省之茶叶,平常每年约在万担左右”。[16]近代云南矿产品运销四川的数量也不少。如1922年编《云南矿产概况》记载:“东川矿业公司每年所产净铜约百余吨……会泽净铜以运销四川为主。”[17] 食盐是四川输入云南的一项大宗商品。近代以来,承明清旧制,川盐继续销滇。“民国光复……其食川盐者仅东川、昭通以下各县……(自民国三十三年)向川康局宜宾支局每月领运额盐九千八百担,到岸核价销售。”[18]另据《川盐纪要》记载:民国五年(1916)川盐运销东川、昭通一带有173670担,民国七年(1918)增至196820担。[19]川烟运销云南的量也很多。“查川叶烟产于四川什邛、金堂等处,质厚香烈,价亦相宜,滇人多喜食之,为消耗之一大品”,“惟向于云南府属及东川、昭通等府各厘局运销最旺,每年约在三十万斤上下”。[20]至于丝绸,“查滇省行销绸缎各物,向以苏杭四川输入之货居多数……以历年收数折中核计,年约收正厘银一万四千数百两,收加厘银六千数百两”。[21]蒙自海关报告中亦言:“至各色丝绸大半由四川运入,本省亦有出产,进口亦属无多。”[22] 可见,滇川贸易是近代云南省际贸易的主要对象,形成东、中、西三条主要贸易线路,川销滇以盐、丝、布为主,滇销川主要是茶、山货、矿产,其商品结构仍属于传统贸易范畴。 其二,云南与贵州、两湖及江西的贸易。 云南与贵州贸易的商道,主要由昆明、曲靖,过富源胜境关到贵阳的交通线。滇黔间的贸易商品,“由贵州输入之物品为棉纸、府绸、竹器、漆器等;由云南输出之物品仍为茶、盐、药材等”。[23]如民国《贵州物产概要》记载:“羊毛花毯:威宁县属地面辽阔,山多田少,土质、气候最宜畜牧,该地人民多业牧羊,所牧羊群辄以千万计,居民复习制毯工业,以羊毛制成各种花毯,近年商民设厂制造,畅销本省及川滇各地。”[24] 滇盐在贵州销售量较大。当时,食盐销售实行引岸制,按岸行销。黔西岸是滇盐固定的销售市场,其范围包括兴义、普安、贞丰、盘县、大定、水城等县。[25]根据记载,每年有粗白纸10万斤、粗料纸6万斤、土料纸2万斤自贵州入滇。[26]宣威火腿是云南一大特产,但原料却大部分来自贵州。“宣境虽以产腌肉、火腿闻,平均饲猪之量每家不上一头,且其来源皆仰给于威宁、水城,制腌肉、火腿时购自邻境者尤多。”[27]另据宣威县商会民国八年(1919)的记载,每年有贵州2万头猪及千余头牛进入云南境内。[28] 滇黔间的商道再向东延伸,即通两湖和江西等地。江西帮和湖南帮是云南商界的重要力量,他们在明清时期就入滇经营矿业。清代“咸同以来,鸦片盛行,两湖、三江人民,梯山航海,买贩来滇者,尤不可以数计”。[29]光绪十九年(1893),蒙自关税务司调查,云南“每岁约卖五万担(云土)……一年有三万六千余担运出湖南、湖北大江一带销售”,[30]占云土外销量的72%。然光绪三十年(1904)云南巡抚林绍年却奏称:“查原定土药一千两仅抽正加厘银十五两,兹拟每土药一千两除正加厘金外,加收税银六两,年约得银六七万两。”[31]按此计算,则每年征税烟土共计6770担左右,与上述云土每年外卖5万担相差甚远。蒙自关税务司所言意在表明云南烟土泛滥之势,而林氏所言乃为筹集赔款,不免有夸大、缩小之嫌,故取二者折中之数28385担,按72%销往湖广,约为204372担。 两湖等地的商品,还有不少溯长江而上,运至四川宜宾,再沿川滇大道输入云南。当时,大量沙市土布沿长江而上,运至四川宜宾,再经宜宾至昭通的商路运入滇东北。其数量,伯恩估计每年为8亿包,320万匹;[32]而纳维力和比尔则讲原来每年约30万包,1000多万匹,1897年左右降为年输入6万包,234亿匹。[33]由于沙市土布大量输入,滇东北一带居民普遍以土布为衣。伯恩记述道:“从老鸦滩至功山(Kung-Shan)305英里……人们十分贫穷,衣着全部为沙市土布。”“在云南府城,消费一半为沙市土布,一半为当地用洋纱自织之布。”[34]江西的商品亦经沪、粤转运越南海防,从蒙自进入云南,诸如瓷器之类。民国六年(1917),输入云南的瓷器价值由66793两关平银增至111151两,其中,“江西、广州制品占数最多”。[35] 贵州、湖广、江西等地亦属云南省际贸易的传统区域,其主要商品为烟土、盐、茶、布、瓷器等。近代云土质量上乘,远销全国各地,尤以湖广为重。 其三,云南与两广、上海、江浙之间的贸易。 云南与两广的贸易,传统的商道由昆明至广南,经剥隘、百色,沿西江达南宁、北海而转达两广各地,因此又称为西江路。这条交通线上的广西州,“在蒙自未开关前,滇桂交通以为必经之地,广商之集此者甚众”。[36]粤盐为这条道路上的大宗商品,据宣统二年编《云南全省财政说明书》记载,“广南府属借销粤盐由来已久……据禀广南行销粤盐,岁可销二百五十万斤”。[37]云土运往两广也走西江,据蒙自海关税务司调查,每年云土销往两广14000担,[38]占云土外销量的28%。蒙自开关以后,粤盐、云土仍走西江,而其他商品大多转运香港,借红河水道由蒙自进入云南。两广经由蒙自关转销云南的货物,其贸易额从光绪十六年(1890)的16.9万两关平银增至光绪十九年(1893)的26万余两。 光绪二十年(1894)至民国二十年(1931)之间,蒙自海关不再把复进口土货单独列单,无法获知具体情形,但云南与两广之间的贸易仍在继续发展。民国初年,滇越铁路修至昆明,便捷的铁路运输使云南与两广之间的贸易迅速发展,上海货物也经由此路进入云南。“从来货物来蒙均在香港转船运载,本年(民国五年)秋冬两季有上海制造品直由上海运至海防,不在香港转驳。”[39]土货转口贸易日益发达,云南与上海的贸易额迅速增长,逐渐超越四川与广东,成为近代云南省际贸易的主要对象。“本埠进口土货渐取代洋货地位而代之,计其价值本年复增三成,沪埠所制棉纱与疋头,进口踊跃,有以致之。”[40]据1936年蒙自关土货转口贸易商品清册记载,云南输出仅有猪鬃、皮毛、药材、茶叶、大锡等数种,而两广、江浙、上海等地输入云南的商品则多达十余类百余种商品,贸易额达国币19916380元。[41] 近代云南与两广、江浙、上海等地贸易有逐步扩大的趋势,贸易额从200万两增至近2000万元,一跃成为云南省际贸易的主要区域。而从商品结构看,民国以后,除了传统贸易商品外,家具、纸张、金属制品、布匹、衣服、瓷器、化学制品、电气材料等近代商品种类急剧增加,其贸易形式已经由传统贸易转向近代贸易。 其四,云南与康、藏之间的贸易。云南与康、藏的贸易在近代也有进一步的发展。“由康藏输入之物品为毡毯、毛织品等;由云南输出之物品亦为茶叶等。”[42]丽江是滇藏贸易的枢纽,“沿路往来商人半皆自西藏,贩药材、麝香至丽江,贩取茶、糖、布疋而归”。[43]滇藏贸易主要通过两条路线进行。一条由下关、丽江,经阿墩子(德钦),达打箭炉(康定)进入西藏。《续云南通志长编》记载:“在昔每届冬季,康藏古宗马数千匹入滇,迳至普思沿边运茶。鹤庆、大理驻丽江、中甸商人,亦多经营藏销茶业。”[44]另一条路则假道境外。“凡佛海、五福、车里等地所产(茶叶),自阿墩子一途阻塞后,初由澜沧之孟连土司地出缅甸,西北至缅属北掸部中心之锡箔上火车,西南经瓦城、沙什而达仰光,换船至印度之加尔各答,由火车至西哩古里,换牛车或汽车至加邻旁,又改用骡马入藏。嗣以缅甸公路通至公信(亦作贵兴),遂舍西北一线,改由佛海驮运出打洛(属佛海)至缅甸之景栋(即孟艮),换汽车至公信达瑞仰,换火车至沙什达仰光,转加尔各答入藏。”[45] 普洱茶是运销西藏的主要商品。“西藏商人每年二、三月及十、十一月来思采办,茶价每担七八两,去时完厘一两二钱,过丽江府又完税五钱,虽由思到藏边界距五十余站,道阻且长,而茶价每担可售十五六两,该商实获利益。”[46]清末,滇藏贸易量和商品种类都有所扩大。“西藏输入滇省之物品,首推赤金,当民国五年调查藏金入滇,年约五关,每关一千余两,其成分较他处之金为佳,近因道路梗阻,输入无多。次为毡毯,藏中所制毡毯,细者与哈喇尼同粗者,或绒毛纯洁,或质地坚厚,用作垫褥甚为合宜,滇省省会及丽维一带行销粗制之品。此外如藏香、红花等类,亦间或输入。”[47]云南“货物大宗为小马、药材、羊毛、羊皮、麝香、木棉、糖、盐、茶、麦酒,皆运往西藏销售”。[48]滇藏贸易历史悠久,然贸易商品种类有限,多为滇茶、藏金、药材、皮革等,故贸易量一直徘徊不前,每年不过几十万两,为云南省际贸易中贸易量最小的区域。 由此可见,四川、贵州、西藏、两广、两湖乃至沪、江、浙、赣等省是云南对外省际贸易的主要区域。《新纂云南通志》言:“云南省际贸易之途径,迤东一带与川黔交往频繁,而以昭通、曲靖为货物聚散之中心;迤南一带则与两广、上海交易,而以蒙自、个旧为货物聚散之中心;迤西一带与康藏发生交易,而以下关、丽江为货物聚散之中心;全省复以昆明为出纳之总枢纽。”[49]这反映了近代云南省际贸易的格局、交通网络及贸易区域。同时,近代云南省际贸易的商品种类也不断增加,商品结构由以盐、茶、布、米为主向以近代工业品为主演变。 三、省际贸易与国际贸易的关系 近代云南省际贸易与云南乃至整个西南国际贸易的有机结合是近代云南贸易的显著特征之一,形成一种相互推动、共同发展的经济关系。其具体表现在以下几个方面: 第一,云南与上海、江浙、两广及北方地区的贸易,主要是通过国际贸易通道来完成的,即东部沿海各省货物经海运至香港或越南海防,再经滇越铁路运达云南昆明。“清宣统间,滇越铁路筑成,以丛山僻远之省,一变而为国际交通路线。匪但两粤、江浙各省之物品,由香港而海防,而昆明,数程可达,即欧美全世界之舶来品,无不纷至还(沓)来,炫耀夺目,陈列于市。”[50]反过来,云南输往内地省区的许多商品,也是通过国际贸易通道,先运至香港,再转贩内地。《云南地志》载:“云南商业之出口者,土药为大宗,个旧锡次之。然皆贩运至香港,转售中国,实非出口销至外洋,有所抵御也。” 海防贸易研究会编制《民国十七年至十九年由东京至云南贸易总额统计表》中记载有“中国至云南”(系指内地货物经由越南海防转入云南境内者)与“云南至中国”(系指云南货物经由越南海防转入内地者)的情况,这两组数据可看成经蒙自关国际通道的省际贸易额,兹引如下:(单位:法郎)[51]  第二,通过国际贸易渠道输入云南的国外商品与沪粤国产商品在进入云南后再次转运其他省区。自云南蒙自海关设立后,进口的国内外商品即有部分通过申领子口单,运销至四川、贵州、康藏及其他地区。光绪十六年(1890),蒙自关“所发运入内地之税单共有九千六百二十五张,运至省内府厅州县城池六十一处,另有盐井街场十五处,四川有二处,广西有一处,均于本口转买货物,请领入内地税单”。[52] 笔者利用《中国旧海关史料》中蒙自、思茅、腾越三关历年相关数据,对1890年至1918年云南进口货物估值总量与各年分销四川、贵州两省货物估值数量进行了统计。结果显示,以1890年至1918年间累计进口货值为基准,云南三关进口货值分销四川、贵州两省比例各占8%以上。因分销区域以省计算,所以川黔两省所占比重不大。事实上,运往川黔两省货物大部分只销售宁远府和普安厅,无法与整个云南省作比较。如单就府级范围而论,宁远、普安两地所占销售量值非常可观。如蒙自关“内地贸易以澄江府为最盛……惟贵州之普安厅昔日排录第十七,现则准录为第六,生意之加增因其货物销流畅快,乃能出类拔萃也”。[53] 腾越关的情形与蒙自关相似。“所有本口(腾越关)全年(光绪二十九年)运入内地之货共估值关平银一百二十万二千九百七两,以进口货作百分计算,运入内地之货已占八十分,而指销四川之货为数颇多,查四川为云南邻省,论道路则如彼其难,论运费则如彼其重,而销数则较去年如此其多,殊属出人意料之外……由缅甸之新街至四川最近之宁远府,每驮棉纱计重一百五十斤,单以运费而论,已约在十六两之谱,然犹有指销成都者。”[54] 第三,川、黔等省出口的部分货物也转运至云南各关出口。光绪二十八年(1902)腾越开关,本年出口土货“共估值价银十四万八千三百九十二两,内有四川黄丝四百三十二担,估值价银十万七千九百两,以百分计之,该丝即占七十三分”。[55]可见,自腾越开关始,其出口大宗即为四川黄丝。“按此项生丝,系来自蜀省,该省中部各县,西自嘉定,东迄重庆,均为产丝区域,向赖马驮,经由云南省城,运抵此间,转输缅甸,沿途约需时二三月之谱。惟以马驮贸易之故,缅甸政府准予免税进口,是以中国所产生丝,经由本埠出口者,在全国输出总额中,所占成份向属甚巨。”[56]直到抗战前,四川黄丝不但是腾越关出口的大宗商品,且数量持续增长,在中国生丝出口贸易中占有重要地位。 虽然蒙自关出口大宗为本地所产大锡,但自川黔而来的出口商品也不少。如四川的白蜡,“白蜡产自四川、云南交界之处,各商言由红河贩运较便于重庆长江也”。[57]还有贵州所产生漆也经蒙自出口,“此货产于贵州、四川,有重九百八十斤之漆自贵州大定府,取道由距蒙自千余里外多山多盗之昭通地方,经由本口”。[58]民国六年(1917),思茅关出口估值增加显著,“全因蔑帽生意复兴,其出口件数与去年相较,几增至三倍之多,此种蔑帽大率来自贵州,用细蔑织成”。[59] 云南通过省际贸易,把川、黔、康、藏省的土货产地与国际市场联系在一起,同时,云南各口岸又把进口的国内外商品转运到周边各省销售,云南的省际贸易与西南地区国际贸易形成了一种互动关系。如滇川之间,“洋纱由腾越出口至四川,织成之布,复运至永北销售”。[60]销往云南的川布依赖云南进口棉纱的输出,而云南出口的黄丝依赖四川的输入。民国十五年(1926)“夏季以后,四川生丝出口锐减”,推源其故,“盖自云南府至腾越之路,盗贼如毛,生丝改由思茅出口”,腾越关的生丝出口急剧下降。[61]这种关系正如《续云南通志长编》所言,“腾越关在滇越铁道未通前,出入印缅货物,颇形畅旺。其入口洋货,且可运销川、黔两省”,而且“因川、康土产货物以印缅为销场者,必经腾越出口,而印缅洋货亦可运销川、康”。[62]国际贸易与省际贸易在近代云南表现出良性的互动关系,不但有益于云南经济的发展,而且促进了西南地区经济和区域市场的发展。 四、省际贸易与云南区域经济社会发展 近代云南省际贸易的快速发展,深刻影响着云南乃至整个西南的社会、经济发展,促进了云南乃至西南区域市场的形成。在省际贸易与国际贸易的互动过程中,云南成为中国对外贸易的桥头堡。 首先,近代云南的省际贸易对云南及西南区域市场的形成有不可低估的作用。日本学者滨下武志曾用厘金和海关资料来考察镇江与内地市场的关系,[63]笔者把这种思路延伸到近代贸易与区域市场形成的关系上,即以厘金局测定市场的范围及演变趋势,用子口税单流向反映市场的动态发展过程。云南省自同治十三年(1874)在省城设立牙厘总局起,至宣统二年(1910)已有47个厘金分局、268个分卡及45个查卡,基本覆盖云南全省,云南、大理、澄江、临安、昭通五府是厘金分局的主要分布地区。[64]昆明是云南省会,大理是滇西经济重镇,两地厘局的集中分布与云南区域市场的两大中心相吻合。临安、澄江两地位于滇越交通线上,尤其是蒙自开关后,货物流通日渐繁盛,厘局的分布反映了本地市场的快速发展。昭通地区的厘局基本位于川滇交界,征收对象主要是川滇贸易货物,这正是省际贸易促进沿边地区市场发育的表现。 《云南财政说明书》中提供的厘金资料,还可以从另一侧面来显示市场发展演变的脉络。宣统二年(1910),云南省对厘金征收数额作了一次大幅度调整,征收总数由白银39万两减至34万余两,47个分局中29个分局的征收数额发生变化。其中,除了昭通、宣威、开化三局外,其余均为减少。从地理上看,滇西大理府及其周围地区厘金征收数额下降幅度最大,蒙化、顺宁、弥渡、楚雄、下关、姚州六局下降幅度超过50%,滇中云南、澄江地区下降幅度最小,沿边昭通、开化地区反而有相当大的增长。区域贸易和市场发展是厘金征收数额调整的主要依据,因此,厘金征收数额的变化显示出市场格局的演变,即滇西市场贸易的萎缩和沿边市场贸易的发展。经由海关进口的货物运销内地,征收子口半税,发给子口凭单,作为运销内地的凭证,各处厘卡验单放行,不再抽收厘金。因此,可以通过海关子口税单的流向来说明区域市场的范围。[65]兹以光绪十六年(1890)至二十四年(1898)蒙自关为例,将其所发子口税单流向列表如下。[66]  就云南省内而言,不到十年的时间,从蒙自关进口的货物销售区域迅速扩大,府厅州县市场从61个增加到92个,覆盖了这一时期云南省所有的政区治所市场,同时,这些货物还进入到盐井、街场等初级集市,其数量也呈增长趋势。此外,除云南之外,蒙自关进口货物还流向川、黔、桂、湘、鄂、浙等多个省份,而黔西、川南地区由此被纳入近代云南的区域市场网络之中。 近代云南省际贸易的区域由原来相邻的川、黔、桂、藏各省区,沿滇越线扩展到两广、上海及北方沿海地区,沿长江线延伸至两湖、江西等地。通过省际贸易,西南市场与珠江流域、长江中下游及黄河下游的区域市场相衔接,区域市场网络进一步伸展。同时,云南省内市场亦快速发展,从省城、府城、厅州县城至场街及盐井,自上而下的市场网络基本成形,而云南省内市场发展的重心亦存在自西向东的转移过程。此外,云南省际贸易的发展已逐渐把邻省部分地区纳入云南区域市场之内。 其次,近代省际贸易在一定程度上加快了云南的近代化进程。在省际贸易的发展过程中,盐、茶、布、米等传统商品逐渐被近代工业品所替代,商品结构与贸易结构开始向近代化转变。同时,在经济结构转化的过程中,近代工业逐渐兴起,云南近代化进程开始加快。以烟草业为例,清代云南所产烟丝甚少,不能满足市场需求,因此云南所销烟丝大多来自外省。广东烟丝很早就在云南开辟了销售市场,光绪十六年(1890)输入云南“五千九百余担”,“估价十三万三千余两,即占广东共来之货价十分之八”。[67]四川烟丝、烟叶在云南的销售量也很大,“惟向于云南府属及东川、昭通等府各厘局运销最旺,每年约在三十万斤上下”。[68]此后不久,云南通海等地的烟草业迅速兴起,来自外省的烟丝逐渐减少。“本地所出烟丝品类最好,香味俱佳,以致本年(广东)烟丝进口更为减色。”[69]民国时期引进美国烟草,大力推广栽培,云南烟草产量快速增长,除内销之外还大量输出。据1946年调查,云南24县年产黄烟、旱烟、刀烟共计约5693000市斤,其中输出2157000市斤,以蒙自、永胜、嵩明、江川、开远、玉溪等县为主产区。[70]从川烟、广烟到云南黄烟,近代云南烟草业在外来商品的拉动下迅速发展,迄至现代成为云南省的支柱产业之一。 棉纱、棉布是近代云南对外贸易中的主要进口商品,自蒙自开关后,每年云南棉布、棉纱进口量占总进口量的70%以上。民国后,上海、广东等地所产棉货输入云南数量逐步增加。1935年,蒙自关“进口土货渐取洋货地位而代之,计其价值本年复增三成,沪埠所制棉纱与疋头,进口踊跃,有以致之”。[71]随着纺纱、印染机器及技术的传入,1940年云南滇裕纺织公司成立,加之前设云南纺纱厂,合计“纱锭三万余定,每年需棉十二万担”,棉花来自川省,所产足供给云南全省消费。[72]从进口棉布、棉纱、棉花,到购川棉纺纱织布,云南基本上完成了纺织业的近代化过程。 再次,省际贸易的发展将内地与国际之间的商品和市场有机联系在一起,使云南成为近代中国对外贸易的桥头堡。通过省际贸易,云南将进口商品分销至全国各地。“进口货品到昆明后之销路,向遍及滇黔川三省。抗战以来,遍及滇黔川康四省,不过西康销量有限。”[73]据笔者统计,1890年至1918年间云南三关进口货值总量中,四川、贵州两省分销货值各占8%以上。而内地的商品亦通过省际贸易汇集至云南出口。云南省城“昆明市西通大理,北入蜀南,东达黔西,其贸易之范围甚广,黔西蜀南一带之进出口货,莫不取道于是,自滇越铁道通车而后,凡对安南港沪输出入口之商货,昔日以蒙自为集散之中心者,今则改取昆明,故商务益形发达”。[74]前述四川之黄丝、白蜡、锌,贵州之生漆、蔑帽等,均是通过省际贸易运抵云南各关出口。 云南成为内地商品出口和进口商品分销的桥梁和纽带,故省城昆明国内外商品云集,“海味京果店三十五家,全年营业总额约有一百二三十万元,海味中之燕窝、鱼翅、鱿鱼、大虾、海参、海带、瑶柱以自香港、缅甸、广州输入者为大宗,京果中之大枣、圆眼肉、荔枝、连米及果仁、玉米则由陕西、河南、福建、四川、广东、安南等处输入者为多”。[75]昆明蚕丝,“多数仰赖川黔供给。所有市内外需用之绸缎,概自苏杭川黔及外国运来供给”。[76]商贸的发展使各地间商人往来频繁,各地商人齐聚云南,设立商帮。如1907年,云南客帮计有7个:广帮、船帮、贵州客帮、四川药材客帮、安徽瓷器客帮、浙江杂货客帮、迤东川烟杂货帮,另有外省客帮或本省烟帮6个。[77]同时,在商贸的发展过程中,云南本省的商人组织也快速发展,如1929年昆明市就有大理帮、鹤庆帮、丽江帮、通海帮、泸西帮、思普帮、腾越帮等众多本省各地商帮。[78] 云南商人不但在本省各地设立商号,而且将商号开至内地和海外。清光绪年间,腾冲帮中洪盛祥、茂恒、永茂和等10余家商号已在缅甸江城、八莫、仰光等地设立分店。[79]如大理喜州商人,“光绪、宣统及辛亥革命以后,规模较大者于大理、下关、昆明设商号外,进而及于四川之会理、西昌、乐山、宜宾、江苏之上海、湖北之汉口等地……此就国内言之也。至于国外之商号,亦以售卖黄丝为大宗,而在缅甸设商号者,为永昌祥所创始,在印度者亦复如是”。[80]而丽江商帮中永聚兴在拉萨、印度加尔各答设立分号,兴隆号、锡顺号、庆兴祥、春荣记、鼎记等在武汉、上海、香港等地设立分号。[81]据周智生统计,近代云南丽江、鹤庆、腾冲等地商人在印度加尔各答、噶伦堡两地设立的分号有14家。[82]这些商帮和商人将云南进口商品通过省际贸易分销至全国各地,又将各地商品通过省际贸易汇集至云南各关出口,省际贸易与国际贸易的结合将内地各省与国外的市场有机地联系在一起,形成了一个庞大的贸易网络。 综上所论,在曲折的发展过程中,近代云南省际贸易范围扩大,商品结构改善,贸易量逐步增加,与国际贸易形成良性的互动机制。它的发展促进了云南乃至整个西南地区社会经济的发展和区域市场的形成,带动云南经济结构的转变,加快了云南近代化进程,不但使整个西南地区逐步融入世界市场体系,而且也使云南成为近代中国对外贸易的桥头堡。 注释: [1] 张肖梅:《云南经济》第 18 章《商业与物价•商业概述》,国民经济研究所 1942 年印。 [2] [英]李敦著、黄文浩译: 英国蓝皮书第三册《考察云南全省播告》,湖北洋务译书局刊,时间不详。 [3] 云南省清理财政局编:《云南全省财政说明书》,经济学会宣统二年刊印。 [4] 中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《光绪三十年通商各关华洋贸易总册•光绪三十年蒙自口华洋贸易论略》,《中国旧海关史料》第 40 册,京华出版社 2001 年影印。 [5] 参见《云南全省财政说明书》。 [6] 参见《云南通省厘税章程》,《云南实业公报》1922 年第 8、9 期。 [7] 张肖梅:《云南经济》第 18 章《商业与物价》。 [8] 《中国海关民国十八年华洋贸易报告书•蒙自》,《中国旧海关史料》第 108 册。 [9] 《中华民国七年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 86 册。 [10] 《中华民国十四年通商海关各口全年贸易总论•蒙自》,《中国旧海关史料》第 100 册。 [11] 何毓芳:《视察平彝县实业报告》,《云南实业公报》1923 年第 29 期。 [12] 张肖梅:《云南经济》第 18 章《商业与物价》。 [13] 蒋君章:《西南经济地理》第 35《贸易》,商务出版社 1945 年版,第 361 页。 [14] 参见[英]李敦著、黄文浩译:《考察云南全省播告》 [15] 龙云修、周钟岳等纂:《新纂云南通志》卷 144《商业考二•进出口贸易》,民国铅印本。 [16] 《中华民国七年思茅口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 86 册。 [17] 云南省档案馆、云南省经济研究所编《云南近代矿业档案史料选编》( 上册) ,1987 年印,第 374—400页。 [18] 《续云南通志长编》( 中册) 卷 57《盐务二•运销》,第 1131 页。 [19] 林振翰编著:《川盐纪要》,商务印书馆 1919 年版。 [20] 《云南全省财政说明书》。 [21] 《云南全省财政说明书》。 [22] 《宣统三年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 60 册。 [23] 龙云修、周钟岳等纂:《新纂云南通志》卷 144《商业考二•进出口贸易》。 [24] 《贵州物产概要》,1929 年铅印本。 [25] 参见《续云南通志长编》( 中册) 卷 57《盐务二•运销》,第 1149 页。 [26] 参见铁道部财务司调查科查编:《湘滇线云贵段经济调查总报告书》第 10《商业》,1929 年印。 [27] 《宣威县志稿》卷 7《政治志》,1934 年铅印本。 [28] 参见徐姚沈编:《云南省地志•宣威县》,1921 年。 [29] 谢彬:《云南游记》,中华书局 1938 年版。 [30] 《光绪十九年蒙自口华洋贸易论略》,《中国旧海关史料》第 21 册。 [31] 林绍年:《林文直公奏稿》,光绪三十年五月《复陈筹备派款片》。 [32] 参见 Report of Blackburn,Bournes and Bettys Section,p.74. [33] 参见 Report of Blackburn,Nevine and Bettys Section,p.259. [34] Report of Blackburn,Bournes and Bettys Section,pp.82,85. [35] 《中华民国六年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 82 册 [36] 龙云修、周钟岳等纂:《新纂云南通志》卷 143《商业考一•集市》。 [37] 《云南全省财政说明书》。 [38] 参见《光绪十九年蒙自口华洋贸易论略》,《中国旧海关史料》第 21 册。 [39] 《中华民国五年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 82 册。 [40] 《中华民国二十四年华洋贸易报告书•蒙自关》,《中国旧海关史料》第 120 册。 [41] 据《中国海关民国二十五年华洋贸易报告书》( 《中国旧海关史料》第 124 册) 的国内转口贸易统计,因货品种类繁多,仅统计估值在一万元以上的货物。 [42] 龙云修、周钟岳等纂:《新纂云南通志》卷 144《商业考二•进出口贸易》。 [43] [英]李敦著、黄文浩译:《考察云南全省播告》。 [44] 《续云南通志长编》( 下册) 卷 75《商业二•茶之产销》,第 608 页。 [45] 《续云南通志长编》( 中册) 卷 75《商业二•茶之产销》,第 609 页。 [46] 《光绪二十五年思茅口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 32 册。 [47] 童振藻:《就地理上观察云南与邻近各方面之关系》,《云南实业公报》第 15 期。 [48] [英]李敦著、黄文浩译:《考察云南全省播告》。 [49] 龙云修、周钟岳等纂:《新纂云南通志》卷 144《商业考二•进出口贸易》。 [50] 《昆明市志长编》卷 7《近代之二》,昆明市志编纂委员会 1984 年刊印,第 35—36 页。 [51] 据《续云南通志长编( 下册) 》卷 74《商业一•对外贸易》载《蒙自关外贸数值表》( 第 587 页) 改制。 [52] 《光绪十六年蒙自口关华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 16 册。 [53] 《光绪二十三年蒙自口关华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 26 册。 [54] 《光绪二十九年腾越口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 38 册。 [55] 《光绪二十八年腾越口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 40 册。 [56] 《中华民国二十六年华洋贸易报告书•腾越口》,《中国旧海关史料》第 128 册。 [57] 《光绪二十一年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 23 册。 [58] 《中华民国八年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 88 册。 [59] 《中华民国六年思茅口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 82 册。 [60] [英]李敦著、黄文浩译:《考察云南全省播告》。 [61] 《续云南通志长编》( 下册) 卷 74《商业一•对外贸易》,第 575 页。 [62] 《续云南通志长编》( 下册) 卷 74《商业一•对外贸易》,第 589 页。 [63] 参见[日]滨下武志著,高淑娟、孙彬译:《中国近代经济史研究———清末海关财政与通商口岸市场圈》,江苏人民出版社 2008 年版,第 410—412 页。 [64] 参见《云南全省财政说明书》。 [65] 近代云南各关进口的货物,包括外国货和广东、上海的国产货,国产货物的比重逐年增加,至 20 世纪30 年代,国产货物所占比重已经超越外国货占绝对优势。因此,以海关所发子口税单流向考察省际贸易与市场的关系,应有一定代表性。 [66] 此数据来源于历年蒙自关贸易报告。 [67] 《光绪三十一年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 16 册。 [68] 《云南全省财政说明书》。 [69] 《光绪三十一年蒙自口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第 44 册。 [70] 参见褚守庄:《云南烟草事业》,新云南丛书社 1947 年版,第 20—23 页。 [71] 《中国海关民国二十四年华洋贸易报告书•蒙自》,《中国旧海关史料》第 120 册。 [72] 参见《滇裕纺织公司公告》,《云南实业通讯》第 1 卷第 1 期。 [73] 张肖梅:《云南经济》第 18 章《商业与物价》。 [74] 《湘滇线云贵段经济调查总报告书》第 10《商业》。 [75] 《湘滇线云贵段经济调查总报告书》第 10《商业》。 [76] 张维翰修、童振藻纂:《昆明市志•农业》,1924 年铅印本。 [77] 参见陈子量:《云南商会》,《云南文史资料选辑》第 49 辑。 [78] 参见《湘滇线云贵段经济调查总报告书》第 9《商业》。 [79] 参见杨育新:《民国年间大理华侨》,《大理市文史资料一》第 6 辑。 [80] 前清秀才杨范修遗稿:《云南商业史中之喜洲帮》,《大理市文史资料》第 1 辑。 [81] 参见赖敬庵、杨超然:《丽江工商业资料》,《丽江文史资料》第 3 辑。 [82] 参见周智生:《商人与近代中国西南边疆社会》,云南大学历史系 2002 年少数民族经济史专业博士论文,第 159 页。 (责任编辑:admin) |