|

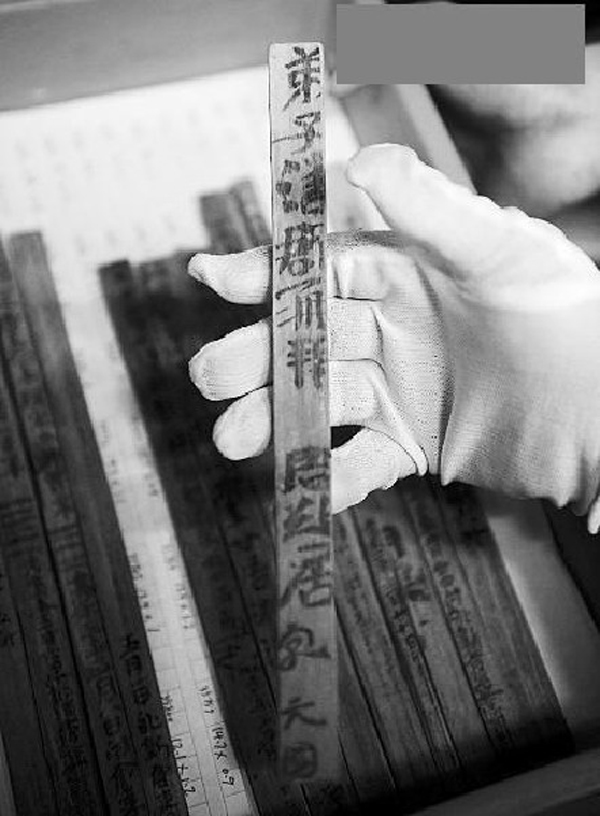

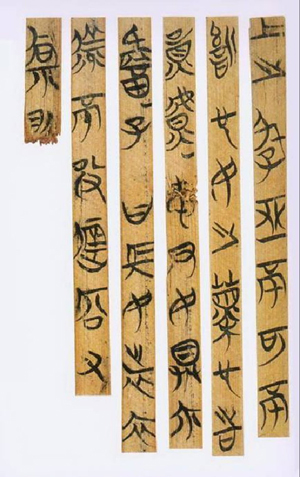

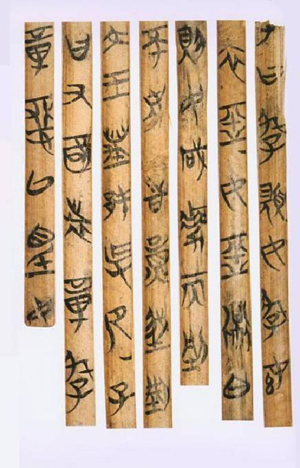

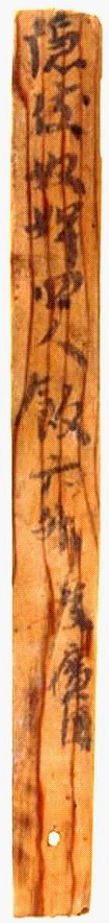

��以中日韩三国的古代木简为例 提要:公元前108年以后,汉王朝先后在朝鲜半岛北部设四郡,即乐浪、真蕃、玄菟、临屯,中国的文物制度更多地传入朝鲜半岛,并经由半岛传入日本。中国的汉字文化是通过不同的载体传播的,除写在铜镜、铁制刀剑上的铭文外,还可以推测到通过简牍的汉字传播。朝鲜半岛和日本之所以能够积极地引进中国的汉字文化,是因为秦汉以后中国的汉字文化已经发展的相当成熟,汉字文化实际上包括成熟的汉字、成熟的书写工具和书写材料(笔墨纸)和成熟的书体(书法)。所谓汉字的东传也可以理解成是与汉字有关的成套技术的东传。 关键词:汉字 出土文字资料 中国简牍 日本木简 韩国木简 一、古代文字和书写材料 古代的文字必须借助被称作书写材料的载体才能被记录和保存下来。在古代文字产生和发展的过程中,各种各样的书写材料的也应运而生了。在造纸术发明之前,中国古代记录文字的材料有龟甲骨、牛骨、青铜器、简牍和人工纺织品。古代日本在大量使用木简时已经开始使用纸张,在公元7-8世纪,纸张和木简是并用的。同时还发现了写在各种织物,如麻布、绢上的古文书。此外,考古学家还发现了大量写在古代陶器上的文字,称作“墨书陶器”。不过,“墨书陶器”上的文字一般只有数个字,文字的内容大多是地名或人名。当时传辞记事依靠的主要还是纸张和木简。与日本相比,朝鲜半岛上的木简发现的较晚。近年来朝鲜半岛上不断有木简出土,年代大约为6世纪前期—8世纪,其开始使用的时期略早于日本。 关于日本和朝鲜半岛木简的起源目前有诸多问题尚不明确。不过,日本和朝鲜半岛的木简的源头在中国应当是没有疑问的。秦汉帝国建立之后,中国文明不断向周边地区扩展。在东北亚方向,公元前108年以后,汉王朝先后在朝鲜半岛北部设四郡,即乐浪、真蕃、玄菟、临屯,中国的文物制度更多地传入朝鲜半岛,并经由半岛传入日本。最近倍受关注的平壤地区出土的《论语》竹简和《乐浪郡汉初元四年(公元117年)县别户口簿》正反映了汉乐浪郡时期木简在朝鲜半岛被使用的状况 [1]。由于受到中国文化的影响,在东北亚地区形成的古代文化中存在着一些共同的文化要素,即汉字、儒教、汉译佛教、律令法律制度、科学技术等。当时中国的汉字文化是通过不同的载体传播的,除写在铜镜、铁制刀剑上的铭文外,还可以推测到通过简牍的汉字传播。朝鲜半岛和日本之所以能够积极地引进中国的汉字文化,是因为秦汉以后中国的汉字文化已经发展的相当成熟,汉字文化实际上包括成熟的汉字、成熟的书写工具和书写材料(笔墨纸)以及成熟的书体(书法)。所谓汉字的东传也可以理解成是与汉字有关的成套技术的东传,这其中就包括木简的书写和使用。面对这样成熟的技术,朝鲜半岛和日本的古代居民几乎不需要再进行什么新的创造。 二、古代中国的简牍 今天的考古发掘证明,至少在中国战国时代早期就已经有了竹简。李学勤先生认为,从甲骨文金文中的“册”字的字形来看,简牍的使用或许可追溯到殷商时代 [2]。近代中国的简牍学始于1901年西方探险者对我国西域的探险活动。1901年,英国人斯坦因和瑞典人斯文•赫定分别在新疆尼雅遗址和楼兰遗址发现了晋代的木简。他们的发现拉开了中国近现代简牍研究的序幕。 1949年之前发现的简牍主要有:(1)斯坦因于1901-1916年三次西域探险中发现的汉简、晋简和唐简。(2)斯文•赫定自1901年至1933年在四次西域探险中发现的汉简和晋简。(3)瑞典和中国(中华民国)学者联合组成的西北考察团于1927年至1935年对西北地区进行科学考察中发现的汉简,包括居延汉简和罗布泊汉简。其中仅1930年至1931年在内蒙古额尔古纳河下游居延地区发现的汉简就达1万枚。 1949年后,中国大陆简牍的发掘和研究取得的进展远远超过了解放前。发掘出土的简牍主要有:(1)甘肃武威汉简(1959-1981年)。(2)甘肃居延汉简(1973-1974)。(3)甘肃敦煌汉简,包括马圈湾出土汉简(1979年)和悬泉置遗址出土汉简(1991-1992)。(4)湖南云梦县睡虎地秦简(1978-1979)。(5)湖南长沙市的马王堆汉简(1973年)。(6)山东临沂银雀山汉简(1972年)。(7)安徽阜阳县出土的阜阳汉简(1977)。(8)湖北江陵地区的张家山汉简(1983-1984)。(9)湖北荆州市的包山楚简(1987)。(10)湖北省荆门市沙洋县的郭店楚简(1993年)。(11)江苏连云港市东海县出土的尹湾汉简(1993年)。(12)湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土竹简。(13)湖南长沙走马楼遗址出土的三国吴简,(1996年)(图一)。(14)湖南湘西龙山县里耶古城出土的里耶秦简(2002年) [3]。 1949年解放以前发现的简牍,在地面遗址上发现的较多,而1949年后,不仅在地面遗址有发现,还从各地的古代墓葬和水井遗址中发掘出土了大量的简牍。另外,解放后发现的简牍在年代跨度上也扩展了。汉以前的简牍,不仅增加了秦简,还出现了春秋战国时代的楚简(图二),汉以后的简牍,增加了吴简。其中特别是楚简(如包山楚简)的发现,为研究先秦的制度和文字提供了不可多得的资料。  图一 2010年湖南长沙市出土三国时期的吴简   图二 1996年上海博物馆藏从香港购买的楚简 中国木简并不是随意书写的,其形制和内容均有相应的规定。以汉简为例,汉简的长短的标准规格是长23.1公分,宽2公分,厚0.2至0.3公分。23.1公分相当于汉尺的一尺。不同长度的简牍其实是与不同时代的简册制度有关。比如说,“檄”是古代与军事有关的文书,写有檄文的简长2尺,《说文解字》中也有“檄,二尺之书”的说明。清末学者王国维在谈到简册制度时指出,周代末期以后,经书(六经)之策的长度皆用二尺四寸,礼制法令之书也是如此。其次是一尺二寸,《孝经》策长一尺二寸。汉以后官府册籍、郡国户口黄籍皆一尺二寸。其次是八寸,《论语》策长八寸。其次是六寸,汉符长六寸。一般来讲,简牍形制的大原则如王国维所说,是“以策之大小为书之尊卑。”[4] 此外,最近中国汉简学者胡平生先生还指出,出自墓葬的简犊,有可能是为了随葬而特意制作、誊抄的“副本”,并不一定是实用的正本简册,其制度可能与实际应用的简犊有所不同。此外,其他的书籍、文书也可能存在这种情形,即官方颁布的简册与民间自制的抄本形制各不相同,这就给我们利用出土实物讨论简册制度带来了更加复杂的因素 [5]。 按中国古代的简册制度,简牍的内容和形制存在对应的关系。也就是说,不同内容的文书是写在不同形状的简上。汉简的形制上的分类只要有:简、牍、符、签、检、致、楬、觚、册等。比如说其中的“检”,《说文解字》的解释是“书署也”。用现在的话说,就是起信封的作用。文书写好之后,编连成册,然后用绳索把简牍捆扎起来,在外面加覆一枚刻有方槽的木片,这就是“检”。 把捆扎简牍的绳结放在“检”的方槽内,再在槽内按上一块湿泥将绳结盖住,然后在湿泥上加盖印章,以防止途中被拆开,这就是“泥封”。“检”上还要写上收件人的地区名、官府名和人名以及物品的名称和数量。(图三)如果一份文书用简较多,可以把简牍收藏在绢囊之内,在囊口再用绳捆扎后加以封缄,以示保密。在汉代,发传文书时常以封泥之多少(或五封、或三封),来区别所派公务之缓急,决定所乘传车的马匹等级和数目。  图三 汉代的“封检” 又如,“楬”是附在物品上的写有物品名称的签牌,相当于日本的付札。再如,“符”,其规格为“六寸符券”,是两地官衙之间传递信息的专用木简。“符”一般是由两片木简组成,上有刻齿,骑缝上有编号,分置两地,“符合从事”,即符相符,方可相信。此外还有称作“致”的木简,是一种短程旅行时使用的身份证。古代的文书,有时候字数不多,只要写在一支简上就够了。但是如果是内容很长的文书或书籍,就需要写在多枚木简上。然后,用绳纽将多枚木简系在一起,这就是“册书”。在1973-74年的“居延新简”中包含了70余种册书。汉简按内容的分类有:诏书、奏记、檄、律令、品约(章程规定)、牒书、爰书(法律诉讼记录)、符传、簿册、书牍、历谱术数、医药等 [6]。 中国简牍学研究发展到今天已有100余年(1901年至今)的历史了,它已成为一门相当成熟的学问。在海外,简牍学、甲骨学和敦煌学并列为中国学的三大分支学科。简牍学研究主要分为三个方面:一是保护性整理,即尽可能地将出土木简复原成可清楚辨认的状态,同时还要能够长期保存。二是释文的研究。三是结合其他考古学成果和文献资料对简文的内容进行研究。实际上上述任何一方面的研究都需要多学科的知识。 三、日本木简的发现与特点 日本各地出土的古代文字资料,除少数被认为是符号和记号的之外,全部是汉代以后的汉字。可以说古代日本的汉字文化继承的是中国汉代以后的汉字文化传统。日本人在近代以前并不知道也未曾使用过甲骨文等先秦文字。这一事实也说明,汉字的东传是在特定的历史条件下发生的。公元前108年以后的汉四郡的设置是汉字东传的主要契机。根据以往的研究,古代日本最早的出土文字资料有公元1世纪中国王朝授予日本九州地区小国奴国王的金印(“汉委(倭)奴国王”金印)、公元5世纪制作的熊本县江田船山古坟出土的铁刀铭文、埼玉县稻荷山古坟出土的铁剑铭文和千叶县市原市稻荷台一号古坟出土的“王赐”铁剑铭文。 近年来,关于2—4世纪的日本出土文字资料受到关注。比如不久前从三重县安农町大城遗址出土了2世纪前期的陶制高脚杯上写有“奉”字和“年”字;在该县嬉野町片部遗址出土的4世纪前期的小型圈足陶器的口缘部用墨写有“田”字;福冈县前原市的三云遗址出土的3世纪中期的陶瓮的口缘部上写有“竟”字。另外,长野县木岛平村的根塚遗址发现的3世纪的陶器上写有“大”字,但该字书写的笔顺是错误的。这表明书写者是先记下字的形状,然后默写描画下来的。上述事实还说明,公元3—4世纪以前,古代日本人虽然认识少量的汉字,但汉字在当时的社会还没有被广泛的传播和大量的使用。[7] 4世纪后期,日本与朝鲜半岛关交流的日益频繁,5世纪时倭一方面与高句丽尖锐对立,另一方面与南朝的刘宋王朝展开积极的外交活动,出现了用规整的汉文书写的国书(即倭王武的上表文)。从这时起,日本对汉字的使用开始增加。 日本古代木简最早发现于1913年,后来又在1928年(三重县多度町柚井遗址)和1930年(秋田县払田栅遗址)发现了少量的木简。当时的发现者对这些木简作了记录并撰写了报告书。但是,由于当时发现的木简数量很少,只有数枚,而且对简文的内容又不甚了解,所以在学术界没有受到重视 [8]。出土木简真正受到重视是在上世纪六十年代。1961年1月,在日本奈良市西郊的平城宫遗址出土了40枚木简。在后来的考古发掘中平城宫遗址先后出土了35000枚木简。此外,还在飞鸟京、藤原京、长冈京遗址以及太宰府和地方郡衙的遗址中发掘出土了大量的木简。木简的大量出土对于本来历史研究文献很少的日本古代史学界来说是巨大的刺激和推动。1974年日本著名考古学家坪井清足提出“日本的木简学”概念,从此“日本木简学”的提法逐渐流行起来。当考古学家开始意识到古代木简的存在时,日本各地出土木简的实例一下子增加了许多。根据日本学者渡边晃宏2007年的介绍,日本木简的总数已达34万枚 [9],一说为38万枚 [10]。 日本发现的木简从年代上说主要集中在7—8世纪,目前已知年代最早的木简是难波宫遗址出土的戊申年(648年)纪年木简,7世纪中期以前是否存在木简,目前还不清楚。那么,日本的木简是是样起源的呢。一些日本学者认为,日本木简与中国魏晋时期的木简有相似性,认为日本木简是模仿了魏晋时期至隋唐时期中国的制度。日本学者大庭修还根据中国新疆尼雅遗址出土的中原王朝给西域诸王的诏书推测,公元3世纪亲魏倭王卑弥呼得到的魏国皇帝的制书可能是写在木简上的。另外还有一个问题是,古代日本人是否接触过比魏晋时期更早的汉代的木简呢。这个问题日本学者很少谈到,只有大庭修教授做过一些推测。他指出,在汉代,古代倭人到中国王朝统治的朝鲜半岛北部的乐浪郡朝贡时,无疑会接触到汉简 [11]。弥生时代中后期(公元1世纪)以后,中国王朝与日本列岛上的倭人开始有了交流往来。在这一时期中日交往中,倭人接触到汉简应当说是有可能的。不过,也许是受到当时的社会发展水平的局限,倭人社会没有能力马上开始使用木简。 如果把日本木简与中国简牍发展史上制度化程度最高的汉简做比较,其最大的区别就在于日本开始大量使用木简的时期同时也是纸张开始普及的时期,或可称之为“纸简并用时代”。今天通过考古发掘已经知道,中国的造纸术并不是始于东汉的蔡伦造纸,而是在西汉时期就已出现用纸的实例。(例如,1990-91年甘肃敦煌悬泉置遗址不仅出土了木简,还出土了许多属于西汉宣帝、元帝时期的纸质文书的残片。当然,当时纸的制作还比较简单粗糙,造纸的主要原料是草和麻。)(图四)这样一个特点和差异给两国木简的使用也产生了各种影响。  图四 1990-1991年在甘肃省敦煌悬泉置遗址出土的西汉时期的纸质文书 比如说,日本木简的研究迄今为止还没有发现册书。这是因为,长篇的文书一般是写在纸上的。这一点通过奈良正仓院保存的八世纪的户籍档案和近年来发现的漆纸文书,可以得到证明。就是说,在多数情况下,每一支日本木简的内容都是独立的,一般不与其他简连缀。 其次,日本木简除了极少数的例外,多数木简的内容都属于不需要长期保存的一次性的记录。当木简使用结束后,或被丢弃,或用小刀削去木简表面的文字,以便日后重复使用。 第三、大多数日本木简上没有国家颁布的律令、诏书等内容,这类官文书一般都是以纸质文书的形式传达的。从这个意义讲,日本有学者认为,奈良时代的日本木简,不同于汉简,而更接近唐简。不过也会有例外,比如说“牓示札”。日本石川县曾出土过一件古代的“牓示札”,是一份长篇的官文书,年代为日本嘉祥二年(公元849年)。所谓牓示札,也就是告示牌,此牓示札横长61.3公分,上下宽23.3公分,出土的位置处在古代交通要道附近,估计当时是树立在道旁,用以广而告之。其内容是地方首长向农民传达律令国家对农业生产的要求,也就是一份古代国家发布的有关劝农的文件。牓示札目前只出土了一件。(图五)   图五 日本石川县出土的嘉祥二年(公元849年)牓示札。上图为出土的原件,下图为在复制品上的释文 第四、日本木简一般都是在生活遗址中发现的,如河沟底部、水井底部、垃圾场等,几乎没有从墓葬中出土的木简。这表明,木简在当时并不被认为是有长期保存价值的东西。 第五、日本木简的主要使用目的是为了传递信息,并不用它来反映国家与个人,个人与个人之间的尊卑关系。因此,日本木简在形制上比较随意,不存在像汉简那样的“三尺之律令”、“尺一之诏”、“六寸之符”的规制。也就是说,日本木简没有明显地反映尊卑关系的形制。日本木简一般分为“短册形” 、“圭形”、“带刻齿形”等几种形状。有的日本学者将其分为15种不同的形制 [12]。 如果按简文的内容来划分,大致可以分为“文书木简”、“付札木简”、“习书木简”、“削屑”。所谓“削屑”是从使用过的木简上削下来的有文字的木片,又称削衣。“习书木简”即书吏练习书法的木简。然而最多的还是纳贡物清单类木简和文书类木简。纳贡物清单类木简在日本叫“付札木简”,是古代的农民和从事其他职业的劳动者通过地方行政机构向中央政府交纳的各种贡物的清单。使用时时附在各种贡品上的,像商品的标签一样。通过这种木简可以了解到日本古代律令制国家形成前后,中央政府的租税征收制度的具体内容。“付札木简”的内容还分为几种:一是调物,即实物税,内容包括铁器、盐、生丝、纺织品、海藻类、鱼类等海产品。二是“白米付札”,是附在作为田租的白米上的。三是“贽”。“贽”原则上是属于“调”的一种,主要是海产品和手工业产品。“贽”这个字在汉语中是原意是送给长辈或受尊重的人的礼物。古代有“贽敬”的说法,即带着礼物拜见受尊敬的人。日本的“贽”的性质与“调”相近,在《大宝律令》(701年)颁布后,重新规范了税收制度,“贽”不再见于律令的《赋役令》条文中。“一般来讲,贽”被归入了“调”。不过,在九世纪的文献《延喜式》中还保留了关于“贽”的详细记录。付札木简的书写格式一般是发货地的“地方国名、乡名、里名(有时候还有人名)+贡品名称和数量,有的木简还记有发货的时间日期”。另一种书写格式是,“接受贡品人的地方国名、机构名或人名+贡品的名称和数量”。(图六) 通过“付札木简”的研究可以帮助今天的学者了解地方行政组织的情况,比如木简上出现的地方行政组织的名称比以往传统研究文献中的地名要多;同时还有助于搞清古代税收制度的许多具体内容。付札木简上记录的信息是传统的文献史料中不多见的。  图六 付札木简——附在纳贡物上的货物标签 “文书木简”可以分为几类,其一是中央政府和地方行政机构之间以及各级官吏之间的往来文书,其种类有符、牒、移、解等。从文书发收双方的关系来看,上述不同内容的文书分别属于“下行文书”、“上行文书”、“平行文书”。另一种文书木简是册簿、记录,如官吏的考课、升迁降职的记录等。第三种是过所文书,即各级官府发放的签证和通行证;第四种是请求文书,是中央和地方各级官吏和公务人员向中央财政部门和各官仓申请发放口粮和日常消费品、生活用品的申请单。包括米、盐、小豆、酱等。(图七)    图七 中央政府中的各级官吏向主管部门请求发放食物的请物木简 文书木简的大量出现的确大大丰富了今人对日本古代社会的认识,比如,中央和地方官僚组织的运作情况是怎样的、各机构之间的相互关系是怎样的,这些问题的答案都不同程度地反映在木简中。其中一个著名的例子就是“长屋王家木简”。长屋王(公元684年-729年)是天皇的皇亲,圣居高位,他的事迹反映在《续日本纪》庆云元年(704年)至天平九年(737年)的记载中。1988年日本考古学家在奈良平城京遗址内发现了长屋王的官邸。在长屋王宫遗址出土的木简总数达10万枚。木简反映出的有关长屋王官邸生活的史实大多是传统史料所不载的。这些木简清晰地揭示长屋王官邸内部家政组织和管理的情况。有日本学者推算,奈良时代在平城京中央官僚组织中供职的官吏约有1万人,而根据长屋王家木简推算的长屋王家政机构中的大小官吏就达1000人左右。 近几十年来大量古代木简的出土给日本古代史研究带来很大的冲击和影响。比如,近十余年来日本古代史研究中非常热门的两项研究,即“律令制国家的税收体制研究”和“律令制国家的地方行政统治研究”,可以说都得益于古代木简的发现和研究。归纳起来说,木简研究对古代史研究的作用主要表现在三个方面:(1)对考古学研究的作用;(2)对文献史学所起的作用;(3)对古代文字发展史研究的作用。 木简本身是考古发掘的产物,但一经发现又能对考古学发掘起到推动和促进作用。首先,木简的发掘有助于确定古代遗址的性质。比如可以协助判断遗址是官邸,还是国厅遗址或郡衙。二是有助于确定过去文献中记载的古代行政单位的位置,许多古代行政单位的具体位置,过去传统的文献史料记载不详,通过出土木简可以进一步判断这些行政单位的具体地点。三是有助于确定遗址遗物的年代。 木简研究对文献史学研究的帮助可以说是最大的。前文中提到的长屋王家木简就是很好的例子。下面再举一个例子。古代国家组织形成和最终确立的一个重要的标志是以地缘关系逐步取代了氏族血缘关系。日本奈良时代(公元八世纪)的国家已经是成熟形态的国家,国家对地方的统治是通过国、郡、乡、里等各级地方行政组织实现的,其中最基层行政单位是“里”。最初的“里”是根据一种称作“五十户一里”制的制度建立的。根据以往的文献史料,可知这种“五十户一里”制在八世纪初就已存在了。但是“五十户一里”制是何时开始实施的,过去学术界一直不太清楚。根据上世纪七十年代在日本静冈县浜松市伊场遗址出土的木简,可以知道在天武十年(681年)已经实施了“五十户一里”制。另外,在奈良飞鸟地方的飞鸟板盖宫遗址出土的木简中,有一枚木简的简文为“白发部五十户”。经日本学者考证,这枚木简的年代可以上溯到公元7世纪中叶。也就是说,木简的发现把“五十户一里”制实施的年代上推了半个世纪。 木简的发现对研究古代日本文字的演变也很有帮助。今天我们见到的日本语中的平假名、片假名形成于公元九世纪中叶。在此之前,日本古代文字经历了一个较长的形成过程。公元5世纪以有大量的大陆移民(主要是古代中国人和朝鲜半岛人)迁居日本。古代日本人通过这些大陆移民接触到中国的汉字文化,并学会了汉字的书写。最初日本人是直接用汉字来记事,而读的时侯则将其改变为日本固有的言(即训读)。后来,在书写时也开始改变汉语本来的语顺,改用日语的语顺。这样的日本汉文称作“和文体汉文”(又称“和汉文”、“亚汉文”)。再后来,为了正确地训读“和文体汉文”,又借用汉字在文句中添加进日语的助词助动词和动词语尾,结果形成了虽用汉字,但又不是汉文的“和文体”。在公元七世纪后期(日本天武天皇时期)出土的一枚木简反映了当时的日本人使用“和文体汉文”的情况,其简文如下: (正面)椋直□(传)之我□□(持往?)稻者马 不得故我者反来之故是汝卜部 (背面)自舟人率而可行也其稻在处者衣知评平留五十户旦波博士家 这段话的断句是: 椋直□(传)之: 我□□(持往?)稻者,马 不 得故,我者反来之。故是,汝卜部自舟人率而可行也。其稻在处者,衣知评平留五十户旦波博士家。 将这枚木简译成现代汉语的大致意思是: 椋直(称?):我(带去)的稻米由于没有得到马匹,所以我(未能运送就)返回了。因此你卜部可亲自率领舟人去(运稻米)。其稻米现在衣知评平留五十户(地方)的旦波博士(丹波史)家中。 简文中的三个“者”字相当于今天日语中的助动词“は”,文中的“马不得”、“自舟人率而可行也”两句已是日语的语顺,相当于汉语的“未得马”和“可自率舟人而行也”。日本的研究者认为,从这枚木简的内容看,在天武天皇时期(公元672-686年),“和文体”已开始形成即开始将汉文的语顺改为日语的语顺,并且借助汉字添加了日语的助词。 与日本古代文字的发展相关联的另一个问题是汉字书体的变迁问题。从中日交流的历史来看,古代日本人最早开始接触汉字是在秦汉时代以后,而大量的借用是在隋唐时代以后。在日本奈良时代,日本人书写的汉字的书体基本上是楷书、行书和草书。一般来说,日本人在抄写经文时使用的所谓“写经体”汉文主要是楷书,而普通文书和木简上的汉字主要是行书体和行草体汉字。在飞鸟-奈良时期(公元593年-784年)的汉字书写体方面,王羲之的书法即所谓的“羲之书体”对日本的影响最大。公元756年(日天平胜宝八年)的《东大寺献物帐》(天皇赠与东大寺宝物的账簿)中就曾记载了天皇献给东大寺的“晋右将军王羲之草书十卷”“羲之书九卷”“羲之扇书一卷”。758年(天平宝字2年)又献有“大小王真迹书一卷” [13]。这些王羲之父子书法的摹写本应当是从唐朝带回的。“羲之书体”在日本飞鸟宫遗址木简和藤原宫遗址木简上已见萌芽,在长屋王家木简中进步显著,在平城宫遗址木简中已是十分成熟了 [14]。 在古代日本文字文化的发展过程中发挥了关键性作用的应当是来自东亚大陆的大陆移民。根据日本学者的研究,日本弥生时代以后,大陆移民的赴日大致可分为三个时期:第一期是公元四世纪后期以后的早期的大陆移民,他们带来了汉魏系统的乐浪文化。第二期是公元五世纪后半期到来的所谓“新大陆移民”,成员主要是百济人。他们带来的主要是六朝时期的文化。第三期是七世纪中期以后来自百济和高句丽的流亡者。在这些流亡者中有原来在本国地位很高的人士。以上这些大陆移民是日本引进、接受古代中国书法的主要媒介。此外,日本的遣隋唐使、渡日的中国人也都对日本汉字书法的发展作出了贡献。比如,公元754年赴日的中国僧人鉴真就曾向当时的孝谦天皇献上了《王右军(羲之)真迹行书一帖》、《王献之真迹三帖》等法帖。总之,通过古代日本各时期木简上的文字,可以理解日本古代汉字书写体发展的真实面貌。 四、朝鲜半岛的古代木简 说到朝鲜半岛上的古代木简,主要是指韩国近年来在朝鲜半岛南部发现的木简。日本的古代木简应当说与朝鲜半岛的文化有密切的关系。但是韩国木简的发现和研究比日本晚了十余年。根据目前所知的事实,朝鲜半岛的木简大致可分为两种类型。一种是汉乐浪郡时代(公元前108年—公元313年)的木简。这种木简与中国的简牍有直接的关系,其简牍的形制、书法和文体都与汉代以来的简牍十分相似。早在1931年,在朝鲜平壤南井里第116号古坟(采箧冢)中出土了一枚木简,简长约23公分,相当一汉尺。简文是用端正的隶书书写的,内容如下: “缣三匹/故吏朝鲜丞田肱仅遣吏再拝奉/祭” [15] “故吏”是属吏即下级官吏之意。简文的大意是乐浪朝鲜县的下级官吏田肱在上司下葬前献上了三匹缣。这是战前在朝鲜半岛上出土的唯一一枚木简。同时出土的还有笔和砚盒等书写工具。 1990年2月至1992年11月,平壤市乐浪区贞柏洞三六四号古坟出土了多枚竹简和木牍。这一事实直到2006年以后才被披露出来。根据朝鲜、韩国和日本学者的研究,其竹简的内容为抄写的《论语》,木牍的内容为东汉元初四年(公元117年)乐浪郡县别户籍簿。上述《论语》册书的形制规整,书体为隶书,其形制、书体和书式与中国河北省定州汉墓出土的《论语》册书竹简十分相似 [16]。上述朝鲜半岛北部出土的木简表明,在汉王朝郡县体制下的乐浪地区,地方官吏已能够像中原地区一样熟练地掌握了书写和使用木简的技能。 另一种类型是六世纪以后在半岛南部的百济和新罗故地出土的木简。从今天的研究来看,上述两种类型的木简之间存在着一个研究空白期,即乐浪郡被高句丽所灭(公元313年)到六世纪的这段时间。这段时期内朝鲜半岛木简的存在状况现在还不清楚。朝鲜半岛南部出土木简的研究始于1975年。那一年在韩国庆州的古代新罗王宫的雁鸭池(古代称“月池”)遗址上出土了51枚木简。韩国的木简研究从此起步。雁鸭池是朝鲜统一新罗时期的王宫月城东北部的一处池苑。据史料记载该池苑是公元674年修建的。雁鸭池出土木简属于公元七—八世纪的木简,这里是新罗的王公贵族种植花草,饲养珍禽异兽,驾舟游玩的地方。后来雁鸭池遗址又连续发现了一些木简,至今累计发现了97枚木简。(图八) 1975年以来韩国不断有木简发现,据韩国学者统计,迄今为止,已经在15处遗址中出土了约350余枚木简,其中有字木简有240余枚。出土木简相对比较多的遗址是新罗城山山城遗址(116枚)、新罗庆州雁鸭池遗址(97枚)、新罗庆州月城垓字遗址(34枚)、新罗二圣山城遗址(30枚)、百济扶余陵山里遗址(24枚)[17]。(图九)  图八 新罗王城出土的木简  图九 朝鲜古代百济扶余宫南池遗址出土木简 韩国已出土木简的年代大致在公元六世纪前期至八世纪。其使用年代稍早于日本。韩国木简分布地区较广,但数量不多,无法与中国和日本的木简相比。由于数量少的原因,韩国木简所能揭示的事实也是有限的。从内容上看,韩国木简的词汇主要有以下几类: 1、纳贡物的名称:盐、稗、加火鱼、獐、猪 2、人名 3、社会身份的名称:奴人、乃人、负、归人、中口、小口 4、官职名称:大乌知郎、丙番、助史、洗宅 5、官文书名称:牒 6、地名(寺院名、王宫和地方行政组织名称):隅宫北门、宝憙寺、及伐城、甘文城、仇利伐村、阿卜智村 7、药物名称: 甘草、大黄、黄连、 8、中国典籍的抄本:金海凤凰洞和仁川桂阳山城出土的《论语》木简。 9、古代计量单位:五开、稗石、一两二分、三斗、大升 韩国的木简研究还处在起步阶段,在简文研究和木简保护等方面都受到越来越多的关注。目前日本的古代史学者正在积极介入韩国的木简研究,但中国学术界对韩国木简乃至日本的出土木简还不很了解。 五、木简史料的特点和学术价值 木简作为古代人制作并使用过的实物,其真实性和文物价值是不言而喻的。如果从历史研究的角度来看,东亚各国的木简具有怎样的意义和特点呢。 首先,东亚地区的多数木简都是为了满足社会管理和信息交流的需求而制作和使用的。一旦实现了上述目的后,木简就被丢弃了。木简的使用价值是一次性的。这些木简不具有保存和传世的功能。不过,中国古代简牍与日本、韩国木简的一个明显的不同是,中国的简牍中存在大量的册书,也就是不仅为了实用,而且还能够长期保存传世的、具有典籍性质的简牍。这样的册书在汉代以后,随着纸张的发明和使用而逐渐减少。日韩的木简流行于纸简并用时期,所以几乎不存在册书。 其次,多数木简是零散的文书和片段的记录。木简提供的知识并不是十分完整的知识。比如,敦煌汉简和居延汉简的出土能够加深今人对汉代戍守边境体制的了解;悬泉置汉简的出土可以使人们进一步了解古代驿站邮传制度的具体内容;尹湾汉简的出土使人们了解了郡县制下的郡的官制,日本长屋王家木简能够反映古代王族的家政管理体制是如何运作的,等等。木简内容填补古代史研究上的不少细节,丰富了我们的历史知识。但这种知识往往是零散的、片段的、局部的,其内容所提供的是没有经过提炼和归纳的史实。这一点不同于更具全面性和完整性的正史记载。 再有,木简自身的特点决定了木简史料在史学研究中具有不能忽视的重要价值。一些简牍所载的史籍、律文、诏书等,对正史可以起到补史的作用。另外,木简上记录的内容往往是极为寻常普通的事件和人物。这些事件和人物在正史中是看不到的。作为历史记录,正史等史书往往遵循的是“有事则记,无事不记”的原则。所谓的“有事”当然是指社会上发生的重要事件。也就是说,正史中一般只记载那些非寻常的,非日常的,被认为是有记载价值的事件和人物。可是,那些不载于正史的,对古人来讲是寻常的、不言而喻的历史事实,对今天的历史研究者来说也具有重要的研究价值,而且是平时极难捕捉到的研究资料。汉简中有关边境地区军事组织的木简、日本的附在纳贡品上的所谓“付札木简”,就属于这样的木简。 有些简牍的补史作用更大,对今天的研究者来说更是弥足珍贵的史料。比如,有关古代三国时期的正史是《三国志》,《三国志》的作者陈寿以魏国为正统,因而对吴国的记述较少,只有二十卷的篇幅。(《三国志》凡六十五卷,魏志三十卷,蜀志十五卷,吴志二十卷)。走马楼吴简的发现对了解和复原吴国的历史和诸制度,搞清吴国地方行政组织的职能和运作状况,是极有帮助的。 中日韩三国的木简均有各自的特点,记录和反映的是各自国家的历史事实,需要结合本国的历史文献和考古学资料进行研究;另一方面,中日韩三国的木简又有密切的关系,因此比较研究也是不可缺少的。通过比较可以发现更多的中日韩三国古代文化和制度上的联系和差异。比如说,唐代的土地计量单位,根据唐令的记载是“亩”,而日本称“町”,那么古代日本的“町”是怎样起源的,是参照了哪个时代的中国制度呢。湖南走马楼吴简中有关土地制度的记录中大量使用了“町”字 [18],这是否是日本“町”字的来源呢,现在还不清楚。 在汉字东传的过程中,汉字在朝鲜半岛和日本社会中逐渐本土化了。就是说在这些地区,汉语和汉字与当地社会的文化和语言相结合,开始出现变化。这主要表现在字义的变化、造句方法的变化和使用异体字等方面。比如,日本木简中曾多次出现“椋”字,后来韩国木简中也多次出现“椋”字。日韩两国的“椋”字都有“仓库”的意思。但是“椋”字在中国汉字词义中没有仓库的含义。日本早稻田大学李成市教授不久前指出,有仓库含义的“椋”字最初是起源于朝鲜半岛北部的高句丽,后来传入朝鲜半岛中南部的百济和新罗,最后又传入了日本 [19]。再如,汉语中的“部”字在日本木简中常常被简化为“卩”。据说日本的“卩”字来源于朝鲜半岛。1995年在百济扶余宫南池遗址(七世纪前期)的出土木简上有“西部后巷”的字样,“西部”的“部”字在木简上就写作“卩” [20]。(参见图九)另外,中国的“籾”字在汉字东传过程中也曾被简化为“丑”字了 [21]。总之,通过这样的比较研究可以了解到,在古代中国汉字文化东传的大背景下,日韩两地在汉字使用上也存在交流和相互影响。 (原载东北师大《古代文明》杂志第5卷第2期,2011年4月。) 注 释: [1]李成市・尹龍九・金慶浩著、橋本繁译《平壌貞柏洞三六四号墳出土竹簡『論語』について》,日本《中国出土資料研究》14号,2010年第110-149页;尹龍九/橋本繁(訳)《平壌出土<楽浪郡初元四年県別戸口簿>研究》,日本《中国出土資料研究》13号,2009年第205-236页。 [2]李学勤《古文字学初阶》中华书局1985年第53-54页。 [3]沈颂金《二十世纪简帛学研究》学苑出版社2003年第381-404页。 [4]王国维原著、胡平生、马月华校注《简犊检署考校注》,上海古籍出版社2004年,正文部分第14页。 [5]王国维原著、胡平生、马月华校注《简犊检署考校注》导言,上海古籍出版社2004年第13页。 [6]大庭脩編著《木簡�古代からのメッセージ�》大修館書店、1998年第19-50页。 [7]酒寄雅志《出土文字資料にみる古代の東アジア諸国と日本》,栃木県立博物館《掘り出された“文字”—出土文字資料からさぐる古代の下野》栃木県立博物館,2000年出版第46-61页。 [8]斉藤忠《日本木簡概観》,载日本《書道研究》315号,1989年第32-49页。 [9]渡辺晃宏《木簡の出土・観察・整理・保存》《木簡研究の最前線�地下の正倉院文書を読む�》シンポジウム資料,2007年。 [10]奈良文化財研究所飛鳥資料館編《木簡黎明—飛鳥に集ういにしえの文字たち�》同資料館,2010年。 [11]大庭脩《卑弥呼と木簡》,收入《古代中世における日中関係史の研究》同朋舎出版,1996年。 [12]斉藤忠《日本木簡概観》,载日本《書道研究》315号,1989年第32-49页。 [13]竹内理三编《宁乐遗文》中卷,日本东京堂出版社1997年,第435—457页。 [14]駒井鵝静《<長屋王家木簡>の考察�書道史上からみた日本木簡�》《書道研究》1989年5月号第65-95页。 [15]藤本幸夫《語学的観点から見た朝鮮金石文》《書道研究》1990年7月号第57-71页。 [16]尹善泰《韓国古代木簡の出土状況と展望》,《韓国出土木簡の世界』雄山閣出版,2007年第32-56页;尹龍九著、橋本繁译《平壌出土<楽浪郡初元四年県別戸口簿>研究》,日本《中国出土資料研究》13号,2009年第205-236页;《朝日新聞》夕刊2010年5月28日;李成市・尹龍九・金慶浩著、橋本繁译《平壌貞柏洞三六四号墳出土竹簡『論語』について》,日本《中国出土資料研究》14号,2010年第110-149页。 [17]李鎔賢《韓国における木簡研究の現状》,《韓国出土木簡の世界》雄山閣出版2007年第15-31页。 [18]长沙市文物考古研究所、中国文物研究所、北京大学历史系走马楼简牍整理组编著《长沙走马楼三国吴简--嘉禾吏民田家莂》文物出版社1999年。 [19]三上喜孝《韓国出土木簡と日本古代木簡��比較研究の可能性をめぐって》,收入《韓国出土木簡の世界》雄山閣出版2007年第286-307页。 [20]記念展《古代日本文字のある風景-金印から正倉院文書まで》,2002年。 [21]平川南《正倉院佐波理加盤付属文書の再検討》,《日本歴史》2010年11月号第1-15页。 附:本文日文版 出土文字史料と古代史研究 ——中日韓三国の古代木簡を例として(中国社会科学院世界歴史研究所研究員徐建新) はじめに-古代文字と書写材料- 古代文字は書写材料という手段によって記録され、保存される。古代文字の発生と発展の過程には、時期に応じた様々な書写材料が生じている。製紙技術の発明以前、中国古代で文字が記録されたものには亀の甲羅・牛骨・青銅器・竹簡・木牘・織物がある。古代日本で大量に木簡が用いられた時期は紙の使用が始まっていた七~八世紀であり、紙と木簡が併用された。同時に、例えば麻布や絹布のような様々な織物に書かれた古文書も発見されている。考古学では土器に書かれた多くの文字も発見され、「墨書土器」と呼ばれている。但し「墨書土器」の文字は数文字が普通で、内容の多くは地名や人名である。当時の記事の伝達は主に紙と木簡によった。朝鮮半島での木簡の発見はやや遅いが、近年朝鮮半島では次々と木簡が出土し、年代はおよそ六世紀前半から八世紀であり、木簡使用の開始時期は日本よりやや早い。 日本と朝鮮半島の木簡の起源はまだ多くの問題が現在も未解決である。だが日本と朝鮮半島の木簡の源流が中国であるのはほぼ間違いない。秦漢帝国の成立後、中国文明は周辺地域へと拡大していった。東北アジアでは前一〇八年に漢王朝が朝鮮半島北部に四つの郡を置き、それ以降より多くの中国の文物と制度が朝鮮半島へ入り、半島を経由して日本へも伝わった。最近関心を集めている平壌地域出土の竹簡『論語』と『楽浪郡漢初元四(一一七)年県別戸口簿』は漢楽浪郡の時期に木簡が朝鮮半島で使用された状況を示す(李成一・尹龍九・金慶浩「関于平壌貞柏洞三六四号墳出土竹簡『論語』」二〇一〇・尹龍九「平壌出土「楽浪郡初元四年県別戸口簿」研究」二〇一〇)。東北アジア地域の古代文化には、漢字・儒教・漢訳仏教・律令法律制度・科学技術など、中国文化の影響による共通する文化要素が存在する。中国の漢字文化は様々な手段により伝播し、銅鏡や鉄製刀剣の銘文の他、簡牘による漢字の伝播も推測される。 朝鮮半島と日本で積極的に中国の漢字文化が導入されたのは、秦漢時代以降、中国の漢字文化が成熟した段階に発展していたためであり、その漢字文化には漢字、書写道具、書写材料(筆墨紙)、書体(書法)が含まれる。漢字の東伝とは漢字に関わる技術全体の東伝であり、木簡の書写や使用も含まれる。このように成熟した技術に直面した古代の朝鮮半島と日本の人々は、新たなものを創り出す必要はほとんどなかった。 一、 古代中国の簡牘 今日考古学発掘で証明されているように、中国では遅くとも戦国時代前期には竹簡が存在した。李学勤氏の考えでは、甲骨文字や金文の「冊」の字形から、或いは簡牘の使用は殷周時代まで遡る可能性があるという(李学勤『古文字学初階』一九八五年)。近代中国の簡牘学は、一九〇一年のヨーロッパ人探検家による我が中国西域での探検に始まる。一九〇一年、英国人スタインは新疆のニヤ遺跡から、スウェーデン人スウェン・ヘディンは楼蘭遺跡からそれぞれ晋時代の木簡を発見した。これが中国近代の簡牘研究の始まりである。 一九四九年までに発見された簡牘には主に次のものがある。 ①スタインが一九〇一年~一九一六年の三回の西域探検で発見した漢簡・晋簡・唐簡。②スウェン・ヘディンが一九〇一年~一九三三年の四回の西域探検で発見した漢簡・晋簡。③スウェーデンと中国(中華民国)の学者による西北考察団による一九二七年~一九三五年の西北地域での科学的考察で発見された居延漢簡とロプノール漢簡を含む漢簡。このうち一九三〇年~一九三一年に内蒙古エチナ河下流の居延地域で発見された漢簡だけで一万枚以上がある。 一九四九年以降、中国大陸での簡牘の発掘と研究の進展はそれ以前のものを遙かに越えている。主な発掘には次のものがある。 ①甘粛武威漢簡(一九五九年~一九八一年)。②甘粛居延漢簡(一九七三年~一九七四年)。③甘粛敦煌及び馬圏湾出土漢簡(一九七九年)。④湖北雲夢睡虎地秦簡(一九七八年~一九七九年)。⑤湖南長沙市の馬王堆漢簡(一九七三年)。⑥山東臨沂銀雀山漢簡(一九七二年)。⑦安徽阜陽県出土の阜陽漢簡(一九七七年)。⑧湖北江陵地区の張家山漢簡(一九八三年~一九八四年)。⑨湖北荊州市の包山楚簡(一九八七年)。⑩湖北省荊門市沙洋県の郭店楚簡(一九九三年)。⑪江蘇連雲港市東海県尹湾漢簡(一九九三年)⑫湖北随県雷鼓墩曽侯乙墓出土竹簡(一九七八年)。⑬湖南長沙走馬廊遺跡出土三国呉簡(一九九六年)。⑭湖南湘西龍山県里耶古城出土の里耶秦簡(二〇〇二年)(沈頌金『二十世紀簡帛学研究』二〇〇三年) 一九四九年の中華人民共和国建国以前に発見された簡牘は地表上の遺跡での発見が多かったが、一九四九年以降には遺跡だけでなく、各地の古代の墓や井戸からも大量の簡牘が出土し、また簡牘の年代も広がった。漢以前は秦簡の他に春秋戦国時代の楚簡も発見され、漢以降では呉簡も現れた。特に楚簡(包山楚簡など)の発見は、先秦時代の制度や文字の研究の貴重な資料である。 〈図一上海博物館蔵楚簡〉 中国の木簡は自由に書写されたのではなく、その形や内容にはそれぞれ規定がある。漢簡における標準規格は長さ二三.一センチメートル、幅二センチメートル、厚さ〇.二~〇.三センチメートルである。二三.一センチメートルは漢代の一尺である。長さの異なる簡牘は別の時代の簡冊制度に関係する。例えば「檄」は古代の軍事に関わる文書で、檄文のある簡は長さ二尺があり、『説文解字』にも「檄とは二尺の書である」と説明されている。清末の学者、王国維が簡冊制度について指摘しているように、周代末期以降、経書(六経)に用いられた策の長さは二尺四寸で、礼制法令の書物も同様である。次いで一尺二寸のものがあり、『孝経』の策は一尺二寸である。漢以降の官府の書類や郡国戸口の黄籍(戸籍簿)も一尺二寸である。更に八寸のものがあり、『論語』の策は八寸である。それに次いで六寸のものがあり、漢符は六寸である。普通、簡牘の大きさは原則として王国維の述べている通りで、「策の大小を書の尊卑とする」のである。(王国維「簡犢検署考」一九一四年)。この他、近年の中国の漢簡学者、胡平生氏は、墓から出土した簡牘は副葬のために特に制作された「副本」かもしれず、実用された正本の簡冊とは限らないのであり、制度においても実際に用いられた簡牘とは異なるかもしれない、と指摘している。その他の書籍や文書にも同様の状況、つまり役所から配布された簡冊と民間で作られた抄本とでは異なる可能性があり、出土物によって簡冊制度を検討するには、より複雑な要素が加わるのである。(胡平生「王国維「簡犢検署考」校注」導言、二〇〇四年) 〈図二中国甘粛敦煌馬圏湾出土漢代封検〉 〈図三湖南長沙市出土三国時期の呉簡〉 中国古代の簡冊制度では簡牘の内容とその形に対応関係がある。つまり、異なる内容の文書は異なる形状の簡に書かれる。漢簡の形態上の分類には、簡・牘・符・籤・検・致・楬・觚・冊などがある。このうち「検」は手紙に封をするものである。検の上には封泥も施される。漢代、文書を発送する時には封泥の多さ(五封や三封)でその公務の緊急度を区別し、駅伝に用いる馬の等級や数が決定された。「楬」は物品の名称を記して付ける札で、日本の「付札」に相当する。「符」は、「六寸符券」が規格で、二つの官衙間での情報伝達専用の木簡である。通常「符」は二つの木簡で構成され、それぞれに刻みがあり、刻みの継ぎ目には番号があって、二つに分けたものを「符合させて事を行う」、つまり符と符の継ぎ目が一致すれば、その内容は信用できる。「致」は一種の短期間の旅行身分証である。古代の文書は文字数が少なければ一本の簡で足りることもある。だが、内容の長い文書や書籍は多くの木簡に書かなければならず、それを紐で一つに繋ぎ合わせたのが、「冊書」である。一九七三年~七四年に発見された居延新簡には七十種類以上の冊書が含まれている。内容による分類では漢簡には詔書・奏記・檄・律令・品約(章程規定)・牒書・爰書(法律訴訟記録)・符伝・簿冊・書牘・暦譜術数・医薬などがある。(大庭修編著『木簡-古代からのメッセージ』一九九八年)。 中国の簡牘学には今日すでに百年以上(一九〇一年から現在まで)の研究発展の歴史があり、一つの成熟した学問である。海外では簡牘学と甲骨学・敦煌学が中国学における三大学科にもなっている。簡牘学研究は主に三つがある。一つは保存の為の整理で、出土した木簡を判読できる状態へできる限り復元し、また長期保存も必要である。その二は釈文の研究である。その三は考古学の研究成果や文献資料と結びつけ、簡文の内容を研究することである。これらのどの研究においても、実際には多くの学問領域の知識が必要である。 二、日本木簡の発見と特徴 日本の古代木簡は一九一三年に初めて発見され、その後一九二八年(三重県多度町柚井戸遺跡)と一九三〇年(秋田県払田柵遺跡)にも少量の木簡が発見された。これらの木簡は当時の発見者が記録や報告書を作成しているが、木簡の数は僅か数点にすぎず、簡文の内容も充分には理解されなかったため、学界も重視しなかった(平野邦夫・鈴木靖民編『木簡が語る古代史』二〇〇一年)。木簡の出土が注目されるようになったのは、一九六〇年代である。一九六一年一月、奈良市の西にある平城宮遺跡から四〇枚の木簡が出土した。その後、平城宮遺跡から考古学発掘により三五〇〇〇枚におよぶ木簡が出土している。この他飛鳥京、藤原京、長岡京の遺跡や太宰府及び地方の官衙の遺跡からも大量の木簡が出土した。木簡の大量の出土はもともと歴史研究のための文献の少ない日本古代史学界には非常に大きな刺激と前進になった。一九七四年には著名な考古学者、坪井清足が「日本の木簡学」という概念が示し、「日本木簡学」という呼び方も流行するようになった。考古学者が古代木簡の存在を意識したことで、日本各地における木簡の出土事例は急速に増加し、渡辺晃宏の二〇〇七年の紹介では日本木簡の総数は三四万枚に上るといい、(渡辺晃宏『木簡の出土・観察・整理・保存』二〇〇七年)また三八万枚という説もある(『木簡黎明-飛鳥に集ういにしえの文字たち』二〇一〇年)。 日本で発見された木簡の年代は主に七~八世紀に集中し、最も古いものは難波京遺跡出土の戊申年(六四八)紀年の木簡で、七世紀中葉以前の木簡の存在は今のところ明らかではない。一方、日本の木簡の起源はいつ頃だろうか。日本の木簡と中国の魏晋期の木簡に相似性があるとみて、日本の木簡は魏晋から隋唐期の中国の制度を模倣したとする日本の研究者もいる。大庭修は新疆ニヤ遺跡出土の西域諸王への詔書から、三世紀に親魏倭王卑弥呼が魏国皇帝から受け取った制書も木簡に書かれていたと推測している。また別に、古代日本人は魏晋期より以前の漢代の木簡に接触していたかという問題もある。日本の研究者はほとんどこの問題に言及していないが、大庭修教授だけは漢代、古代の倭人が中国王朝統治下の朝鮮半島楽浪郡へ朝貢した際、漢簡に触れたことは間違いないと指摘している(大庭修『卑弥呼と木簡』一九七一年)。前一〇八年に漢王朝は朝鮮半島に楽浪・真蕃・玄菟・臨屯の四郡を置いた。中国王朝と日本列島の倭人の間には弥生時代中後期に交流が始まっており、その往来の中で倭人が漢簡に接触することは可能である。だが、社会発展水準を考えると当時の倭人社会には木簡の使用をすぐに始める能力はなかったともいえる。中国での簡牘の発展で最も制度化された漢簡と日本木簡を比較すると、その最大の違いは、日本で大量に木簡が使用された時期は紙の普及が始まったのと同時期、すなわち「紙と簡の併用時代」といえることである。考古学発掘で既に明らかなように、中国での造紙技術は後漢の蔡倫に始まるのではなく、前漢期にも紙の使用例が発見されている。(例えば、一九九〇~九一年甘粛敦煌懸泉置遺跡では木簡の他に前漢宣帝・元帝時期の紙による文書の残片も多く出土したが、その紙は簡単なもので、原料は草と麻である。)この違いは中日両国での木簡の使用に様々な影響をもたらしている。 その一に日本木簡では今日まで冊書が発見されていないことである。奈良正倉院に保存されている八世紀の戸籍や近年発見された漆紙文書から明らかなように、長い文書は紙に書かれるのが普通である。日本の木簡は木簡一枚ごとに独立した内容を持つものが多く、他の簡と繋げることは通常あり得ない。 その二は僅かな例外を除き、日本木簡の内容は長期保存の必要のない一時的な記録ということである。利用が終わった木簡は廃棄もしくは木簡表面の文字を小刀で削って再利用された。 その三は日本木簡には国家が発布した律令や詔書がほとんどないことである。官文書は紙による文書で伝達された。このことから日本の研究者には奈良時代の日本木簡は漢簡とは異なり、唐簡に近いと考える者もいるが、「牓示札」のような例外もある。石川県で出土した「牓示札」は、嘉祥二年(八四九)のものである。牓示札とは告示の札であり、石川県で出土したものは横六一.三センチメートル、縦二三.三センチメートルで、古代の交通要所附近で出土し、道端に告示のために立てられたと考えられる。内容は地方の首長が農民に律令国家の農業生産の要求を伝えるもので、古代国家が発布した勧農に関わる文書といえる。牓示札の出土はこの一件のみである。 その四は日本木簡の出土は一般に溝の底や井戸の中、ゴミ捨て場といった生活遺跡からであり、墓の中からの出土がほとんどないことである。これは木簡に長期保存の価値がなかったことを示す。 その五は日本木簡の主な使用目的は情報の伝達で、国家と個人や個人と個人の間の関係の尊卑は反映されていないことである。このため日本木簡は形の上でもわりと自由で、漢簡のような「三尺は律令」、「尺一は詔書」、「六寸は符」という規制は存在しない。つまり日本木簡は尊卑の関係をはっきりと示すことはない。日本木簡は普通「短冊型」、「圭型」、「刻みを持つ型」などいくつかの形に分けられ、一五種類の形状に分類する日本の研究者もいる(斉藤忠『日本木簡概観』一九八九年)。 簡文の内容から区分では、おおよそ「文書木簡」、「付札木簡」、「習書木簡」、「削屑」に分けられる。「削屑」は使用済みの木簡から文字を削り取ったもので、削衣ともいう。「習書木簡」は書吏が習字の練習をした木簡である。最も多いのは献上する貢物の明細と文書の木簡である。貢物の献上の明細は「付札木簡」といい、古代の農民やその他の職業に従事する者が地方の行政機構を通じて中央政府に様々な貢物を献上する明細で、それぞれの貢物に商品の値札のように付けて使用された。日本古代の律令国家形成時期における中央政府の徴税制度の具体的な内容がこの木簡から理解できる。「付札木簡」は内容から数種類に分類可能である。その一は調物、すなわち実物による税で、鉄器・塩・生糸・紡績品・海草や魚等の海産物がある。その二は「白米付札」であり、田租である白米に付けたものである。その三は「贄」である。「贄」は原則的には「調」の一種だが、主に海産物と手工業製品を指す。「贄」の字の漢文での意味は年長者や重要人物への贈り物であり、尊敬する人に贈り物を持って拝見する「贄敬」という言い方もある。日本の「贄」は「調」に近く、「大宝律令」発布(七〇一年)の後、税収制度が新たに規定されると「贄」は律令の「賦役令」からなくなり、「調」に入る。だが九世紀の『延喜式』にも「贄」の詳細な記録はある。付札木簡の書写形式は普通、発送元の「地方国名・郷名・里名(場合によってはさらに人名)+貢物の名称と数量」であり、最後に発送日時が加えられる木簡もある。「貢物を受け取った人の地方国名・機構名もしくは人名+貢物の名称と数量」という別の形式もある。 「付札木簡」の研究は地方行政組織の理解を助けるものであり、木簡にみえる地方行政組織の名称は伝統的な文献の研究で知られたものよりずっと多い。また古代の税収制度の具体的な状況を明らかにする手がかりにもなる。付札木簡に記された情報は伝統的な文献史料にないものも多いからである。 「文書木簡」はいくつかに分類可能である。その一は中央政府と地方行政機構の間や官吏の間で往復された文書であり、符・牒・検・移・解などの種類がある。文書の発送と受取双方の関係から、上記の数種類の文書は「下行文書」、「上行文書」、「平行文書」に分けられる。その二には冊簿や記録、例えば官吏の評価や昇進降格の記録などがある。その三には過所文書、すなわち官符が発行する査証や通行証がある。その四は請求文書であり、中央や地方の官吏や公務に関わる人々が中央の財政部門や官倉へ、米や塩、小豆、醤油などを含む食料や日常の消耗品や生活用品の発給を申請するものがある。 文書木簡の大量の出現により日本古代社会への認識は非常に豊かになった。中央と地方官僚組織の運営状況や各機関の相互関係といったことに対し、程度は様々であるが木簡にその答えを見つけることができる。有名なものには「長屋王木簡」がある。長屋王(六八四~七二九)は『続日本紀』慶雲元年(七〇四)から天平九年(七三七)に記載がある。一九八八年奈良平城京遺跡で長屋王の邸宅が発見され、長屋王王宮遺跡から出土した木簡の総数は十万枚を越えている。伝統的な史料にはほとんどみえない長屋王邸宅の生活に関わる史実が木簡には反映され、それは長屋王の邸宅内の家政組織や管理状況を示すものである。奈良時代の平城京中央官僚組織に奉職していた官吏は約一万人という推測があるが、長屋王木簡から推算される長屋王家政機関の官吏総数は一〇〇〇人前後である。 〈図四古代三河国の御贄付札木簡〉 古代日本の文字文化の発展過程で鍵となるのは東アジア大陸からの移民である。駒井鵝静によると、弥生時代以降、大陸からの移民が日本へきた時期は大きく三つに分けられる。第一期は四世紀後半以降の早期大陸移民であり、彼らにより漢魏系統の楽浪文化がもたらされた。第二期は五世紀後半の「新大陸移民」で、主に百済人から成り、六朝期の文化がもたらされた。第三期は七世紀中葉以降の百済及び高句麗からの亡命者である。亡命者には本国で高い地位にあった人物もいた。これら大陸からの移民が中国の書法を日本へ伝えた主な媒介者である。また遣隋使、遣唐使や日本へ渡った中国人も日本での漢字書法の発展に貢献した。七五四年に日本へ赴いた中国人僧侶鑑真が当時孝謙天皇に献上した「王右軍(王羲之)真跡行書一帖」や「王献之真遺跡三帖」などの法帖はその一例である。古代日本の各時期の木簡の文字は日本古代の漢字書写体の本当の姿を理解させるものでもある。 三、朝鮮半島の古代木簡 朝鮮半島の古代木簡は主に韓国で近年朝鮮半島の南部から発見された木簡を指す。日本の古代木簡は朝鮮半島の文化と密接な関係にあるはずだが、韓国の木簡の発見とその研究は日本より十年以上遅れている。これまでの知見では、朝鮮半島の木簡はおおよそ二種類に分類できる。その一は楽浪郡時代(一〇八~三一三)の木簡である。この木簡は中国の簡牘と直接関係があり、その簡牘の形や書法、文体は漢代以来の簡牘に相似している。一九三一年には朝鮮平壌南井里第一一六号古墳(采篋冢)で一枚の木簡が出土した。端正な隷書で書かれた内容は次のものである。 縑三匹/故吏朝鮮丞田肱僅遣吏再訪拝奉/祭 「故吏」とは属吏、すなわち下級の官吏である。簡文の大意は楽浪朝鮮県下級官吏の田肱が上司を埋葬する時に三匹の縑を献上した、ということで、これは戦前の朝鮮半島で出土した唯一の木簡である。同時に筆と硯も出土している。 一九九〇年二月から一九九二年一一月に平壌市楽浪区貞柏洞三六四号古墳で多くの竹簡と木牘が出土し、二〇〇六年以降に広く知られるようになった。朝鮮、韓国と日本の学者の研究によると、この竹簡の内容は『論語』の抄写であり、木牘は後漢元初四年(一一七)楽浪郡県別戸籍簿である。『論語』は冊書としての整った形のもので、書体は隷書であり、その形や書体は中国河北省定州漢墓で出土した『論語』冊書とよく似ている(孫永鐘「楽浪郡南部地区(後の帯方郡地域)の位置-“楽浪郡初元四年県別戸口多少□□”による統計資料を中心に」二〇〇六年、尹善泰「韓国古代木簡の出土状況と展望」二〇〇四年、尹龍九「平壌出土“楽浪郡初元四年県別戸口簿”研究」二〇〇九年、「朝日新聞」夕刊二〇一〇年五月二八日、李成市・尹龍九・金慶浩「平壌貞柏洞三六四号墳出土竹簡『論語』について」二〇一〇年)。漢王朝の郡県体制下の楽浪地域で、地方の官吏が中原地域と同様な書写や木簡使用の技能を充分に身につけていたことは、この朝鮮半島北部から出土した木簡に明らかである。 もう一つの類型は半島南部の百済と新羅の故地から出土した六世紀以降の木簡である。現在の研究では楽浪郡と新羅・百済故地の木簡の間、楽浪郡が高句麗により滅ぼされた(三一三)時から六世紀までの時期は空白期間である。この時期の朝鮮半島における木簡の存在はまだはっきりしない。朝鮮半島南部出土の木簡の研究は一九七五年に始まった。この年、韓国慶州の古代新羅王宮の雁鴨池(古代では「月池」)遺跡から五一枚の木簡が出土し、韓国の木簡研究はここに始まった。雁鴨池は朝鮮統一新羅時期の王宮、月城東北部の池である。史料では、この池は六七四年に作られている。雁鴨池から出土した木簡は七~八世紀のもので、この池は新羅の王侯貴族が植物を植え、珍しい獣を飼育し、船遊びを楽しんだ場所である。その後雁鴨池遺跡では次々に木簡が発見され、これまでに九七枚の木簡が発見されている。 一九七五年以降韓国では木簡の発見が続き、韓国の研究者の統計では、すでに一五カ所の遺跡から三五〇枚余の木簡が出土し、その内文字のある木簡は二四〇枚ある。木簡の出土が多い遺跡は新羅城山山城遺跡(一一六枚)、新羅慶州雁鴨池遺跡(九七枚9、新羅慶州月城垓字遺跡(三四枚)、新羅二聖山城遺跡(三〇枚)、百済扶余陵山里遺跡(二四枚)である(李鎔賢「韓国木簡研究の現状」二〇〇四年)。 〈図五朝鮮古代百済扶余宮南池遺跡出土木簡〉 韓国出土の木簡の年代はおよそ六世紀前期から八世紀である。使用年代は日本よりやや早い。分布地域はかなり広いが、数量が少なく、中国や日本の木簡とは比べようがない。数量の少なさから、韓国の木簡によって示される事実も限られている。韓国木簡の語は内容によって分けると主に以下の数種類である。 一、貢納品の名称:塩・稗・加火魚*・獐・猪(*訳注:ライギョ) 二、人名 三、社会身分の名称:奴人・乃人・負・帰人・中口・小口 四、官職の名称:大鳥知郎・丙番・助史・洗宅 五、官文書の名称:牒 六、地名(寺院名・王宮と地方行政組織の名称):隅宮北門・宝憙寺・及伐城・甘文城・仇利伐村・阿卜智村 七、薬物の名称:甘草・大黄・黄連 八、中国典籍の抄本:金海鳳凰洞和仁川桂陽山城出土の『論語』 九、古代の計量単位:五開・稗石・一両二分・三斗・大升 韓国木簡の研究は始まったばかりであり、簡文研究や木簡保護に多くの注目が集まっている。現在、日本の古代史研究者は韓国木簡の研究に積極的に関わっているが、中国の学界は韓国木簡や日本出土の木簡をあまり理解していない。 おわりにー木簡史料の特徴と学術的価値 木簡は古代人が用いた実物であり、その信憑性と文化財としての価値は言うまでもない。歴史研究の面からみて、東アジア各国の木簡にはどのような意義と特徴があるのだろうか。 第一に、東アジア地域の多くの木簡は社会の管理と情報の交流の必要から制作、使用されたことがある。目的が達成されたら廃棄され、その使用価値は一回限りである。このような木簡に保存や後世に伝えるという機能はない。だが中国古代の簡牘には大量の冊書が含まれる点は日本・韓国の木簡とは明らかに異なる。これらの簡牘は実用だけでなく、長期間保存され、後世に伝えられた典籍としての性質をもち、漢代以降は紙の発明と使用に伴い徐々に冊書は減少する。日韓で木簡が流行したのは紙と簡の併用時期であるため冊書はほとんど存在しない。 また木簡の多くは部分的な文書や記録であり、木簡が提供する知識は完全なものではない。敦煌漢簡や居延漢簡の出土は漢代の辺境防御体制の理解が深まり、懸泉置漢簡の出土では古代の駅伝制度の具体的内容の理解が進み、尹湾漢簡の出土からは郡県制における郡の官僚制度が理解された。日本の長屋王木簡は古代王族の家政管理体制の運用状況を反映していた。このような例にあるように、木簡の内容は古代史研究の細部を様々に補填し、歴史知識を豊かにする。だがそれは往々にして部分的、局部的なものであり、その内容が示すものは史実から抽出し、帰納する過程を経たものではない。この点は全面的かつ完全性をもつ正史の記載とは異なる。 さらに、木簡そのものの特徴が史学研究で無視できない重要な価値を木簡にもたらしている。簡牘にみえる史籍・律文・詔書などは正史を補う作用がある。また木簡に記録された内容の多くはごく普通の事柄や人物であり、そのような事柄や人物を正史にみつけることはできない。歴史の記録として、正史などの史書は普通「事があれば記録し、何もなければ記録しない」を原則とする。「事がある」とは社会上重要な事件の発生を指す。正史には一般的に尋常でないこと、非日常的なこと、記載すべき価値のある事件や人物が記載されるのである。しかし正史に載らない、当時の人には普通の、語るまでもない歴史的事実は、今日の歴史研究者には重要な研究価値があり、めったに得ることのできない研究材料なのである。漢簡の辺境地域の軍事組織についての木簡や日本の貢納品に附された「付札木簡」などは、そのような価値をもつ木簡である。 簡牘にはより大きな歴史を補う作用をもつものがあり、それは現代の研究者にはさらに貴重な史料となる。例えば、三国期の正史は『三国志』だが、『三国志』の作者陳寿は魏国を正統としたので、呉国の記述は少なく、二○巻のみである。(『三国志』全五六巻は魏志三〇巻、蜀志一五巻、呉志二〇巻である。)そのため走馬楼呉簡の発見は呉国の歴史や制度の復元と理解にとって、また呉国地方行政組織の機能と運用状況を明らかにするため、大きな助けとなった。 中日韓三国の木簡にはそれぞれの特徴があり、それぞれの国の歴史事実を記録し反映するもので、その国の歴史文献や考古学資料とともに研究を進める必要がある。一方で、中日韓三国の木簡は密接な関係にあり、比較研究もまた不可欠である。比較から中日韓三国の古代文化と制度の関連と差異を見つけることも可能である。例えば、唐代の土地計量の単位は唐令の記載では「畝」、日本では「町」である。この古代日本の「町」にはどのような起源があり、中国のどの時代の制度を参考にしたのだろうか。湖南走馬楼呉簡の土地制度記録には「町」の字が多く用いられている(『長沙走馬楼三国呉嘉禾吏田家莂』一九九九年)。但しこれが日本の「町」の字の来源であるか、まだはっきりとはしていない。 漢字東伝の過程では、朝鮮半島と日本の社会で漢字はしだいに本土化していく。つまりこれらの地域で漢文や漢字は地域の社会文化や言語と結びつくのであり、変化が生じていく。その変化は主に字義の変化、詞の作り方の変化や異体字の使用などの面に現れる。例えば「椋」の字は日本木簡によく見られるが、韓国木簡でも多数の「椋」の字が見つかっている。日韓両国の「椋」の字はどちらも「倉庫」の意味である。だが「椋」は中国の漢字の語義では倉庫の意味をもたない。早稲田大学李成市教授は、倉庫の意味を持つ「椋」の起源は高句麗にあり、その後百済・新羅へ伝わり、最後に日本へ伝わったことを近年指摘している。(三上喜孝『韓国出土木簡と日本古代木簡』二〇〇四年)。また、漢文の「部」は日本木簡では「卩」に簡略化されているが、これは朝鮮半島に由来すると言われている。一九九五年百済扶余宮南池遺跡(七世紀前半)出土の木簡に「西部後巷」とあり、「西部」の「部」は木簡では「卩」である(記念展『古代日本文字のある風景-金印から正倉院文書まで』二〇〇二年)。また「籾」の字も「丑」の字に簡略化されている(平川南《正倉院佐波理加盤付属文書の再検討》,《日本歴史》2010年11月号)。このような比較研究によって、古代中国の漢字文化の東伝という歴史的背景の下、日韓それぞれの地における漢字の使用方法の交流と影響が理解できるのである。 (收录于石川日出志等编《交響する古代——東アジアの中の日本》,日本東京堂出版,2012年,第15-31ページ。) (责任编辑:admin) |