|

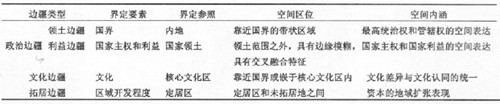

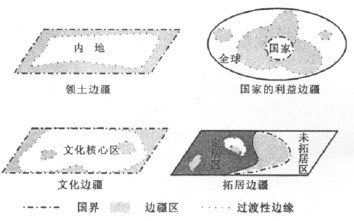

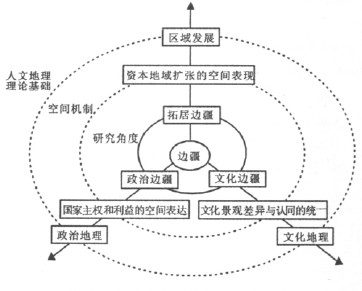

摘要:基于空间维度的地理学边疆研究一直为欧美地理学界所关注,并促进了地理学的理论建构。相比之下,我国的边疆研究一直以历史学为主流,人文地理学在边疆研究中的地位有待加强。本文通过对边疆概念的评述认为,习惯上的领土边疆概念无法反映当前边疆所具有的多重涵义,根据功能的不同对边疆进行类型划分十分必要。为此作者将边疆划分为政治边疆、文化边疆和拓居边疆三种类型,并分析了每一类型边疆的空间涵义。基于边疆的分类与空间涵义,本文构建了一个根植于人文地理学的边疆研究框架,并初步提出了人文地理学边疆研究的维度、视角及重点内容。 关键词:边疆;空间涵义;人文地理;研究框架 1、引言 边疆地区与内地相比,在区位、民族构成、经济发展水平以及社会政治关系等方面具有很大差异,是维护国家主权完整、保证国防安全和进行对外开放的关键地区,也是实现区域平衡发展、保护生态环境、构建和谐社会的重点地区。因此,边疆在整个国家空间结构组成中的重要性绝不亚于首都和核心区[1-4]。 边疆研究一直为欧美人文地理学界所重视①,并有效地“促进了地理学的理论建构”[5]。“地域分异”、“连通度”、“文化延续”和“空间相互作用”—这些“出自美国学者的最具影响力的概念”[6],就来源于被称“美国演绎历史地理学的经典之作”[7]的特纳“边疆理论”。不同于历史学“时间叙事”的研究方法,人文地理学侧重于从“空间”角度进行研究,极大地丰富和拓展了边疆研究的内容和深度。 在我国,边疆研究一直为历代史学家和政治家所关注。19世纪下半叶,随着民族危机的加重和现代科研方法的引入,边疆研究也日趋深入。上世纪80年代以来,历史学界从民族史、地方史和中外关系史的视角又将中国边疆研究推向一个新的高度[8]②。以历史学者为核心的新兴边缘学科—中国边疆学也正在不断发展深化之中[9,10]。与边疆历史学研究的主流地位相比,边疆地理学研究以边疆资源综合考察、生产力布局、对外开放等区域地理、自然地理和经济地理研究为主[11],人文地理研究成果相对较少,相关的中外比较研究更是凤毛麟角。已有的边疆地理学研究更多的是把边疆作为一具体区域来看待,“边疆”的特色不够突出。因此,人文地理学边疆研究有待加强。 本文从边疆的概念评述和类型划分入手,对不同类型边疆的空间涵义进行了分析,并在此基础上构建了人文地理学边疆研究的初步框架,以期能为我国人文地理学边疆研究的开展提供一定的参考。 2、边疆的类型划分 2.1传统边疆概念评述 通常人们认为的边疆是专指靠近国界的领土或疆域③。即边疆必须具备的条件是与邻国的相接[2,12]。这也是史学界的主流边疆观。这种狭义的领土边疆界定具有以下几个方面的不足: 首先,这种界定不能涵盖英文语境下的“拓居边疆”涵义。虽然当前英文中的边疆也具有两国政治边界线附近区域的含义,但英文“Frontier”更普遍的涵义是拓居意义上的④。在美国历史上,“边疆”的西向推移在空间上奠定了美国当今的领土规模和行政区划,也对美国的经济、民族性格和民主的形成与发展产生了重要影响[13]。边疆是“最快且最有成效的美国化边线”,它“解释了美国的发展”[14]。这里所指的边疆是位于定居区边缘或前方的区域,具体是指人口密度在2-6人/km2的区域⑤。与领土边疆相对稳定的特点相比,拓居边疆具有移动性。正是基于此,Lang等人的研究才得出当今美国边疆已由西部转向了东部这样的结论[15]。 第二,领土边疆不能涵盖当前国内外某些不靠近国界,却习惯上将其看作边疆的地区。如韩知寒在《边疆的涵义》一文中提到,美国新奥尔良居民经常会用“这里不是美国”来表达新奥尔良作为“美国边疆”的这一涵义[16]。而在我国,直至今天,人们的观念中也仍习惯于把宁夏回族自治区、青海、贵州等非沿边省份看作是边疆地区。清代则将今天的湖南、云南与贵州交界的地区称为“苗疆”。上述地区,在地理上都不处在国界附近,却也被称为边疆,这也是领土边疆所不能涵盖的。 第三,随着全球化进程的加速,边疆的概念已经突破了一国疆域的范围,出现了“利益边疆”的概念[17]。这也是传统领土边疆所无法涵盖的。 综上,狭义的领土边疆概念无法涵盖不同国家、不同时期的边疆涵义,也不利于中外边疆比较研究的开展。为此,依据边疆不同特点和涵义进行类型划分就十分必要了。 2.2边疆的类型划分 王恩涌先生曾将边疆划分为政治边疆、文化边疆和拓居边疆三种类型[1]。这种依据边疆的功能进行类型划分具有重要的意义。但随着全球化进程的加快,上述三种边疆类型的内涵也发生了拓展。为此,本文在沿用王先生边疆类型命名的基础上,又对三类边疆做了进一步的划分与界定。 (1)政治边疆 政治边疆是从政治角度对边疆进行的界定,它是与国家权力和利益等政治因素相关的。传统的政治边疆一般是指被当作边界来使用的边疆,即领土边疆的概念。在20世纪80年代末以前,大多数国家的生存与发展利益基本上都是局限在本国疆域之内的,军事战略也普遍奠基于本国疆域之上[18]。因此,这一时期,领土边疆就成为国家主权和利益的完整空间表达。对内方面,国家拥有对本国疆界以内一切事务的最高统治权和管辖权。对外方面,国家在国际关系中拥有独立权、平等权和自卫权[19,20]。 伴随着全球化进程的加速,跨国公司资本的全球转移使得国家间的利益出现了交融化的趋势;国际性政府组织和非政府组织的作用也日益增强,过去被认为是国家独享的某些权力也被共同承担或者受到约束和削弱;恐怖主义、环境污染、跨国犯罪等全球公共问题的出现和解决也需要跨越国界来解决。在这种背景下,基于本国疆域之上的,行用几个世纪的绝对和排他式的主权学说就不再成立。相应地,一个国家主权和利益的维护也就从领土边疆扩大和转化为利益边疆[17-19]。所谓利益边疆就是在历史过程中产生并在全球化时代凸显出来的,以国家利益为核心的,判定主权国家之间或与其他行为主体之间利益划分的界限和范围。简言之,利益边疆就是从维护与扩大国家自身利益需要出发,一国在领土外的全球范围内实施战略控制的区域。按照国家不同的利益诉求,利益边疆又可划分为政治和意识形态边疆,经济边疆,文化信息边疆、安全边疆等几个方面。 (2)文化边疆 文化边疆是从文化角度对边疆进行的界定。广义的文化边疆包括上文提到的国家文化边疆。但考虑到国家文化边疆的概念是以国家利益为核心的,更侧重于国家政治层面的考虑,因此,将国家文化边疆纳入国家利益边疆来理解更为妥当。这里指的文化边疆主要是一个狭义的理解,是针对一个国家内部层面进行的界定,是指一国家内,那些与该国主体民族或种族存在着明显文化差异的少数民族或种族文化区。如上文提到的美国新奥尔良、我国的宁夏以及历史上的苗疆地区等就可纳入文化边疆的范畴。 在外在层面上,文化边疆表现为与国家核心文化区明显的文化景观差异。参考伯克利学派的定义[21],文化景观是地方文化群体利用和改造自然景观的产物。因此,边疆与核心文化区的文化景观差异不仅体现人口、居住、生产等物质文化景观上,还体现在语言、习俗、神话传说、宗教信仰、艺术等非物质文化差异上。在更深层面上,文化边疆还表现在人群对边疆文化的认同上[22]。一方面,对边疆内部居民来说,这种文化认同表现为对本地的“恋地情结”(Topophilia)以及基于同缘文化之上的共同社会心理结构,有时甚至还可体现为一种特殊的种群中心论(Ethnocentrism)[23]。另一方面,对边疆内外部居民来说,这种文化认同还表现为边疆文化同属本国文化的认同。因此,文化边疆是文化景观差异与文化认同的统一。 (3)拓居边疆 拓居边疆可以认为是依据区域发展程度所进行的边疆界定,是人们对未拓居或极少量拓居的土地所进行的居住地扩张[14,24]。拓居边疆可分为三类[1]:一类是初级形式,是开拓殖民地的保障,如19世纪的美国西部;一类是二级形式,是指那些以前开拓初级边疆时被忽视的地区;一类是“空边疆”,是指对边疆地区资源进行盲目的开发,从而导致土壤和矿物资源的浪费,进而被遗弃的区域。 Rey的研究认为美国西部边疆的推进是资本主义生产关系逐步取代非资本主义生产关系的过程[25]。这一过程可以分为三个阶段:第一阶段,资本主义生产方式被引入到拓居边疆这一非资本主义的外围社会(Peripheral Societies)。资本主义从中获得原料和劳动力,并慢慢地引入金钱交易和工业品。第二个阶段,资本主义生根并取代非资本义生产方式。随着资本主义生产关系的扩张,资本主义在农业中逐渐渗透,个体农户农业与手工业被逐渐消除,并造成个体农户与土地的分离。第三阶段,当经济发展到一定程度时,资本主义生产方式取代了所有的非资本主义生产方式占据主导地位。从这一过程中可以看出,美国西部拓居边疆的推进实质上是一个资本主义生产关系的地域扩张过程。如果抛开美国资本主义国情背景,将拓居边疆进一步普遍化,则可以认为拓居边疆是资本地域扩张的空间表现。 3、基于空间涵义的人文地理学边疆研究框架构建 “空间”研究是地理学研究的基础和特色所在。因此,人文地理学边疆研究框架的构建也要以边疆的空间属性分析作为切入点。 3.1不同类型边疆的空间涵义 政治边疆、文化边疆和拓居边疆是依据不同的界定要素进行的划分。不同的界定要素反应了三种类型边疆的空间涵义。政治边疆是从政治角度进行的界定,它是国家主权和利益的空间表达。文化边疆是从文化层面进行的界定,实质是文化景观差异与文化认同的统一。拓居边疆是从区域开发程度进行的界定,可以看作是资本地域扩张的空间表现。 从不同类型边疆的空间区位来看,领土边疆是一个与内地相对的概念,在空间区位上位于国界内侧,呈宽度不等的带状形态。而利益边疆是以国家利益为界定要素,在空间区位上位于领土之外。由于国家存在着多方面的利益诉求,有些表现为有形的,有些则是无形的,因此,某些利益边疆还可能表现出非地域指向性特征,边界也相对模糊,并表现出相互交叉甚至不连续的特征;文化边疆是以一国主体民族或种族构成的核心文化区为界定参照的,主要是指少数民族或种族聚居区。因此,在空间区位上,文化边疆与少数民族或种族聚居区的空间分布相关。既可能靠近国界,如我国新疆、内蒙古等少数民族聚居区;也可能因为自然和历史因素而镶嵌于文化核心区内部,如我国的湘西苗族土家族自治州等;拓居边疆的界定参照为定居区,一般位于定居区和未拓居区之间。在具体区位上,因为初级拓居边疆的推进形成了国家界线的扩展,因此,在这个意义上,初级拓居边疆同领土边疆一样也位于国界附近。而二级拓居边疆和空边疆在空间区位上则镶嵌于定居区内部。 综上,边疆是一个相对的、具有多重涵义的概念,不同的界定参照也决定了边疆的空间结构与空间区位的差异(见表1、图1),这构成了人文地理学边疆研究的基础。 表1 不同类型边疆的空间涵义   图1不同类型边疆的空间构成  图2人文地理学边疆研究的三个维度 3.2人文地理学边疆研究框架的构建 (1)人文地理学边疆研究的三个维度 政治边疆、文化边疆和拓居边疆的划分解决了传统领土边疆无法涵盖全球化时代边疆具有的多元涵义问题,同时也为人文地理学边疆研究提供了三个研究维度,即政治维度的政治边疆研究,文化维度的文化边疆研究和区域发展维度的拓居边疆研究。政治边疆研究的政治维度主要体现在国家主权和利益上,而文化边疆的文化维度则主要体现在文化景观差异与文化认同上,拓居边疆的区域发展维度则体现在资本的地域扩张上。作为三种类型边疆的核心空间机制,三者构成人文地理学边疆研究的特色,也是边疆研究嵌入人文地理学,实现与政治地理学、文化地理学和区域发展研究三个人文地理分支相衔接的基础。 (2)人文地理学边疆研究视角 三种类型边疆的划分是依据不同的参照来进行的,每一类型的边疆都有一相对的区域,进而形成了一系列的中心—边缘结构:领土边疆对应于内地,两者从国家统治与管辖权层面构成了中心—边缘结构;利益边疆对应于国内,两者从围绕国家利益的国内外环境层面构成了中心—边缘结构;文化边疆对应于核心文化区,两者从文化层面构成了中心—边缘结构;拓居边疆对应于定居区,两者从资本循环层面构成了中心—边缘结构。因此,中心—边缘结构应成为人文地理学边疆研究重要研究视角,通过与中心区的比较来深研究的同时,加强两者的关系研究。 (3)人文地理学边疆研究的内容 自20世纪60—70年代以来,人文地理学思潮从对实证主义的崇拜中解脱出来,更多关注现实空间过程背后的结构性因素与人类能动作用[26],与传统人文地理学注重空间描述相比,当前更加注重空间机制研究。作为一门应用性不断增强的学科,人文地理学在边疆研究中也应以空间机制及相关的应用拓展研究为重点内容。 政治边疆应以国际关系、世界政治格局变动同国家领土边疆、利益边疆的互动关系为研究重点,并为国家主权和利益的维护和扩大提供决策参考。文化边疆应以文化边疆与核心文化区间的文化景观差异和文化认同为研究重点,考察两者间的文化隔离、交融与互动,为维护和促进民族团结、祖国统一和文化多样性服务。随着社会的向前发展,拓居边疆的范围日益缩小,但以资本地域扩张的方式来理解区域发展却仍然具有较高的价值。伴随着资本主义生产方式的全球蔓延,空间也在实现着自我复制与创造。传统意义上单纯从要素、功能、外部条件等静态角度的区域发展分析已无法全面透视这一过程。而建立在资本地域扩张基础上的拓居边疆与定居区间关系的研究对于理解全球化背景下的区域发展乃至后发展地区的振兴等都具有重要的理论和现实意义。 注释: ①在AAAG、EG、HG等10种欧美地理学刊物中,以题名包含“边疆”为检索条件,结果有265篇。其内容涵盖边疆政治、人口、经济、聚落、文化等多方面。 ②以黑龙江教育出版社的边疆史地丛书为例,1991-2003年间共陆续出版了边疆史研究专著四十多部。 ③《辞源》:边疆,边境之地;《现代汉语词典》:边疆,靠近国界的疆土,指较大片的领土。 ④从语源角度看,英文“Frontier”就是“在前面的”(In Front)意思。《美国传统词典》:①The area along an international border;②A region just beyond or at the edge of a settled area;③Anundeveloped area or field for discovery or research;《现代英语朗文词典》:the frontier:an area where people have never lived before,that notmuch is known about,especially in the western US before the 20th century;《人文地理学词典》中的词条“边疆”是指两国间的政治分界线或国内的定居区和无人居住区之间的界线宽度不等的地带;《地理学词典》中对“边疆”的解释是:位于居住区边界那部分国家区域。拓居边疆(Settlement Frontier)以居住区在一个国家内的 进一步推进为特征。 ⑤1890年美国人口调查将居住区域划分为三种类型:(a)原生或未占据的土地。即未拓居土地,人口密度为低于2人/km2的地区;(b)边疆拓居区。人口密度为2-6人/km2的地区;(c)已拓居地区,人口密度为高于6人/km2或以上的地区。拓居边疆只是指人口密度在2-6人/km2的区域。 参考文献: [1]王恩涌,赵荣,张小林,等.人文地理学[M].北京:高等教育出版社,2000.90-92. [2]厉声,李国强(主编).中国边疆史地研究综述[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2002.1-8. [3]李向荣.中国陆地边境城镇开发研究[D].北京大学硕士学位论文,1995.6. [4]马大正.关于当代中国边疆研究的几个问题[J].当代中国史研究,2004,11(4):86-89. [5]Diniz A O.ccupation and Urbanization of Roraima State[A].Brazil:Yearbook Confernce of Latin Americanist Geographers[C].1997,(23):51-62. [6]Block R.Fredrick Jackson Turner and American geography.Annals of the Association of American Geography,1980,70:31-42. [7]Meining D W.Commentary on W P Webb,Geographical-historical concepts in American history[J].Annals of the Association of American Geography,1960,50:31-42. [8]危兆盖.中国边疆史地研究新进展—访中国边疆史地研究中心马大正研究员[N].光明日报,2004-03-16.转载于http://jds.cass.cn/Areicle/20050916124333.asp. [9]马大正.思考与行动—以边疆研究深化与边疆中心发展为中心[J].中国边疆史地研究,2001,10(1):1-5. [10]马大正.关于构筑中国边疆学的断想[J].中国边疆史地研究,2003,(3):10-13. [11]谢香方.中国边疆发展的地理成就[J].人文地理,1996,(11):89-95. [12]马大正.二十世纪的中国边疆研究[A].李治亭主编.东北通史[M].郑州:中州古籍出版社,2003.2-3. [13]李强,刘元.特纳“边疆假说”命题评价[J].山东理工大学学报(社科版),2005,21(2):59-62. [14]Johnston R J,et al.The Dictionary of Human Geography[M].Oxford:Blackwell Publishers Ltd,2004.282. [15]Lang R E,Porpert D E,Porpert F J.Is there still a frontier?The 1890 US census and the modern American west[J].Journal of Rural Studies,1997,13(4):377-386. [16]韩知寒.边疆的涵义[J].读书,1999,(2):111-116. [17]杨成.利益边疆:国家主权的发展性内涵[J].现代国际关系,2003,(11):17-22. [18]于沛.从地理边疆到利益边疆—冷战结束以来西方边疆理论的演变[J].中国边疆史地研究,2005,15(2):31-38. [19]季正矩,王瑾.国家至要[M].重庆:重庆出版社,2006.30-43. [20]王铁崖主编.国际法[M].北京:法律出版社,1981.93-94. [21]Sauer C O.The morphology of landscape[A].Leighly,J.Land and life:selections from the writings of Carl Ortwin Saucer[C].Berkeley,CA:University of California Press,1974.315-350. [22]享廷顿著.程克雄译.我们是谁?—美国国家特性面临的挑战[M].北京:新华出版社,2005.3-32. [23]Tuan Y.Topophilia-A study of envirmental Percenption,Attitudes,and Values[M].New York:Columbia Universtiy Press,1974.13-113. [24]Kristof L K D.The Nature of Frontier and Boundaries[J].Annals of Association of American Geographers,1959,49(3):269-282. [25]Rey P P.The lineage of mode of production[J].Critique of Anthopology,1975,(3):3-15. [26]苗长虹.变革中的西方经济地理学:制度、文化、关系与尺度转向[J].人文地理,2004,19(4):68-76. (责任编辑:admin) |