|

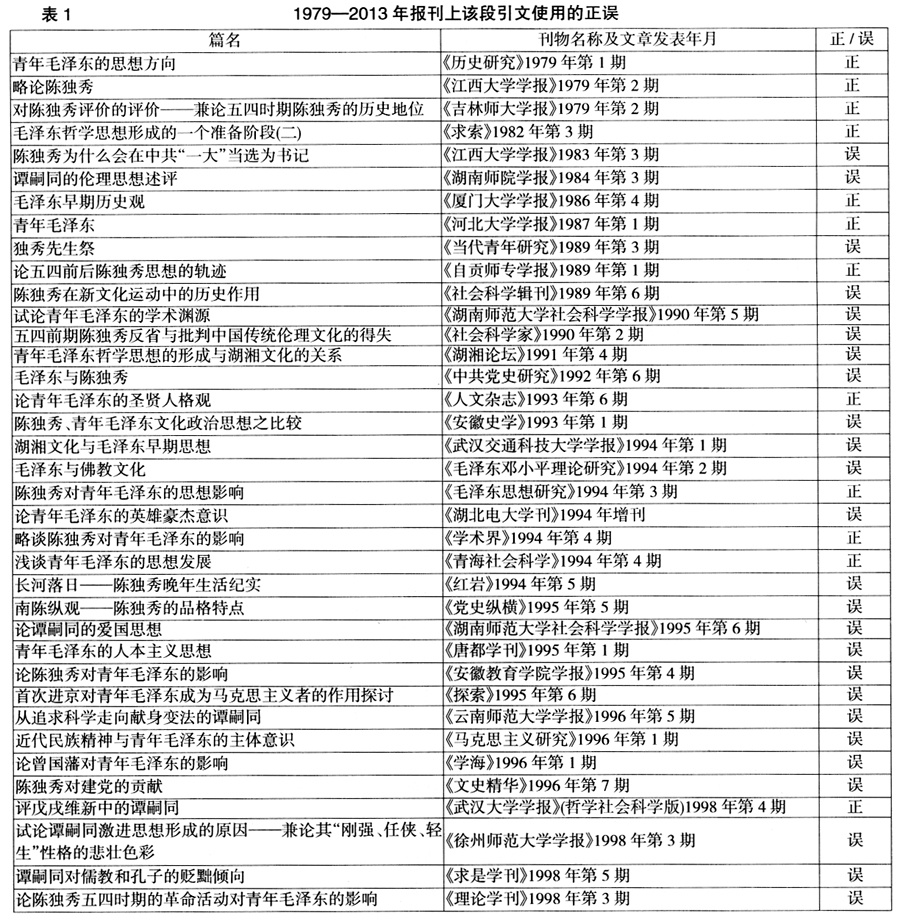

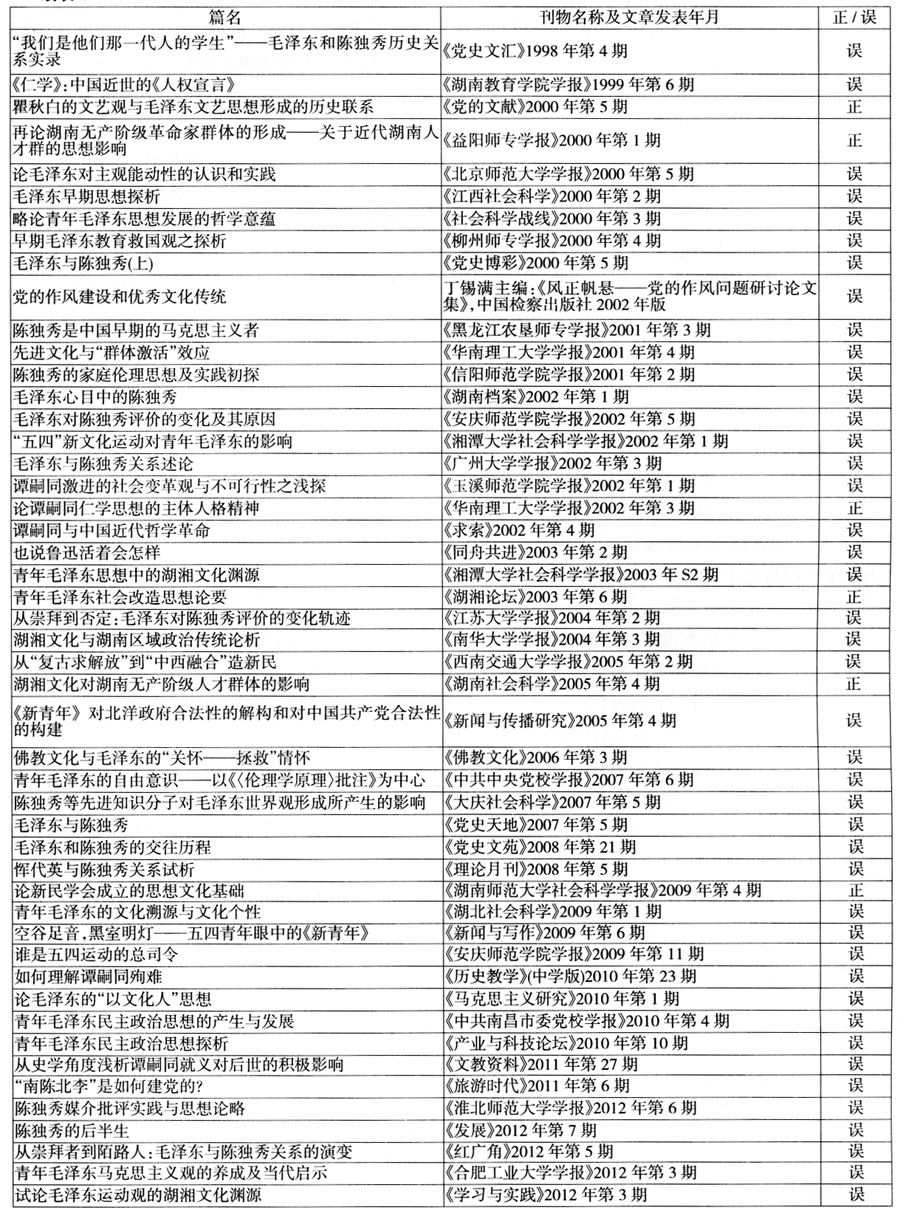

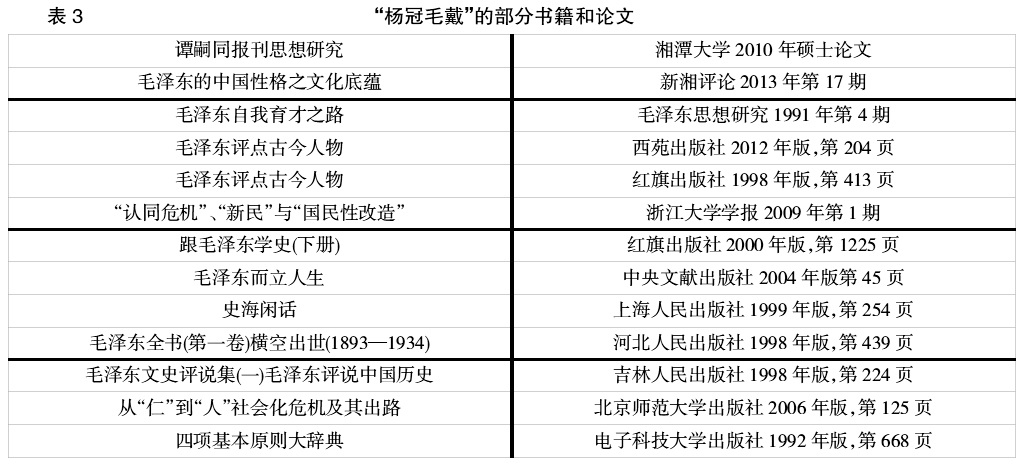

摘要:史学首先是史料学。中共党史作为一门政治性很强的学科,更需要史料的准确、可靠。但目前党史研究中,有不少研究者不认真阅读资料,闹出了许多张冠李戴的笑话。这种现象警示我们,党史研究需要:(1)严谨踏实,认真阅读资料;(2)尊重史料,不割裂史料,更不能故意歪曲史料;(3)实事求是,诚实注释;(4)正确解读、应用资料。只有这样,党史才能成为信史,党史研究才会有真正的繁荣。 关键词:党史研究 学术规范 史料 信史 中国有个成语叫“张冠李戴”,意思是把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻认错了对象,弄错了归属。笔者近来因为教学需要,在查阅相关资料的过程中,发现一段出自张昆弟之口的话,竟被不少学者安在毛泽东的头上,而且用错的人众多。透过这种张冠李戴的现象,我们可以看到养成严谨踏实、实事求是的学风,充分尊重资料,认真研读、辨析资料,正确解读和运用资料,是党史研究中必须遵守的重要学术规范,是党史成为信史的前提。 一、一段不难读懂的资料 昨日下午与毛君润芝游泳。游泳后至麓山蔡和森君居。时将黄昏,遂宿于此。夜谈颇久。毛君润芝云,现在国民性情,虚伪相崇,奴隶性成,思想狭隘,安得国人有大哲学革命家,大伦理革命家,如俄之托尔斯泰其人,以洗涤国民之旧思想,开发其新思想。余甚然其言。中国人沉郁固塞,陋不自知,入主出奴,普成习性。安得有俄之托尔斯泰其人者,冲决一切现象之网罗,发展其理想之世界。行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾。前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者,魄力颇雄大,诚非今日俗学所可比拟。又毛君主张将唐宋以后之文集诗集,焚诸一炉。又主张家族革命,师生革命。革命非兵戎相见之谓,乃除旧布新之谓。[1] 这段话摘自张昆弟1917年9月23日的日记,它传达了以下几个方面的信息:(一)9月22日下午,毛泽东和张昆弟一起游泳,游泳后一起到居住在岳麓山的蔡和森家,当晚留宿在蔡家。(二)毛泽东和张昆弟在蔡家夜间长谈。(三)毛泽东的谈话包含三个方面的内容:1.批评中国的国民性,希望中国能有像俄国托尔斯泰那样的人物出现。2.批评中国晚近文化,“主张将唐宋以后之文集诗集,焚诸一炉”。3.阐述自己的革命观,“革命非兵戎相见之谓,乃除旧布新之谓”;“主张家族革命,师生革命。”(四)张昆弟赞成毛泽东的第一个观点,说“余甚然其言”,并回应毛泽东说:“中国人沉郁固塞,陋不自知,入主出奴,普成习性。安得有俄之托尔斯泰其人者,冲决一切现象之网罗,发展其理想之世界。行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾。前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者,魄力颇雄大,诚非今日俗学所可比拟。” 二、令人诧异的误读率 如上所述,从“中国人沉郁固塞”到“诚非今日俗学所可比拟”,这一段话中的任何一部分都是出自张昆弟之口,而不是毛泽东之口,是张昆弟回应毛泽东的话语。这段资料不难读懂,也就不应该弄错。但在众多学者的文章中,这一段话,特别是其中的“前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者,魄力颇雄大,诚非今日俗学所可比拟”一语,被当成了毛泽东或其他人的,并且还犯了一些其他错误。 笔者根据中国期刊网上的相关文献,做了一个统计,从1979年到2013年,国内报纸杂志上引用张昆弟这段话或其中部分语句的论文共86篇,其中把这段资料错读成毛泽东之语的有67篇,错成杨昌济的有1篇,错误率在79%以上。详见表1。   我们把1979—2013年这34年分成1979—1990年、1991—2001年、2002—2013年三个阶段。①1979—1990年涉及这段文字的相关论文13篇,对资料使用错误的6篇;1991—2001年相关论文37篇,资料使用错误的30篇;2002—2013年相关论文36篇,资料使用错误的32篇。从整体上看,该段资料的正确使用率每况愈下。 期刊论文的情况不佳,硕、博士论文对这段资料的使用情况则更差。据笔者不完全检索,近几年来涉及这则资料的硕、博士论文7篇,无一使用正确。详见表2。  三、党史研究应该如何规范 一段并不难懂的资料,却被如此多的作者误用,原因何在?党史研究该如何规范?笔者拟结合一些党史资料,谈谈自己的一些看法。 (一)严谨踏实,认真阅读资料。如前所说,张昆弟的这一段日记不难读懂,但众多学者却犯这种低级的错误,一个重要原因就是没有认真阅读资料。不少作者可能根本没有阅读过自己所引资料的前后文,仅仅是看到别人使用了这则资料,然后找到相关的书籍,核对一下页码;有的甚至连这项工作也没有做,完全是照搬他人的资料和说法。结果别人用错了,自己也跟着错。1991年以后的73篇期刊文章中,仅有11篇解读、使用正确,这颇能反映20世纪90年代以来的学术浮躁之风。这种风气一日不改,一日难有真正有价值的学术研究。 认真阅读是学术研究少犯错误的前提,而不认真阅读恰恰是犯错误、甚至犯张冠李戴这种低级错误的根源。 毛泽东曾经说,“世界上怕就怕‘认真’二字”,不认真阅读,不仅导致了我们前面所列举的“张冠毛戴”的错误,还在毛泽东研究中制造过“杨冠毛戴”的笑话: 对于中国封建文化思想的批判,杨(昌济)先生下了许多的功夫。譬如对儒家三纲之说的非难,他除推崇王船山“忠孝非以奉君亲,而但自践其身心之则”的重个人独立精神以外,特别看重谭嗣同《仁学》对这方面的批判。他提倡人人要有独立奋斗的精神,即父子兄弟之间也不可互相倚赖。因此在一个时候,研读《仁学》和船山学说,成为学生中的一种风气,毛泽东等尤为用功,他们的日记和笔记中,常常有“谭浏阳英灵充塞于宇宙之间,不复可以死灭”一类的议论。 ——李锐:《毛泽东的早期革命活动》,湖南人民出版社1980年版,第29—30页 毛泽东青年时代读《仁学》,是受杨昌济的影响。杨昌济特别看重谭嗣同的《仁学》,提倡人人要有独立奋斗,发动心力的精神。他时常给学生讲读《仁学》,一个时候,研谈《仁学》成为学生中的一种风气。毛泽东等尤为用功,他们的日记和笔记中,常常有“谭浏阳英灵充塞于宇宙之间,不复可以死灭”一类的议论。 ——陈晋主编:《毛泽东读书笔记解析》,广东人民出版社1996年版,第130页 “谭浏阳英灵充塞于宇宙之间,不复可以死灭”这段话,出自杨昌济的《论语类钞》[2],这是杨昌济在湖南第一师范教授修身科的讲义②。无论是李锐还是陈晋的著作,都没有对这段引文加以注释。但仔细读这两段文字,不难发现,他们都没有说这段话出自毛泽东之口,而是根据毛泽东等人当时在湖南第一师范读书,杨昌济恰好给他们讲修身一科,讲《仁学》的相关思想,而推论毛泽东等学生的笔记和日记中应该“常常有‘谭浏阳英灵充塞于宇宙之间,不复可以死灭’一类的议论”。这种推论虽然稍嫌大胆,但还在情理之中。 李锐、陈晋的这种推论,被一些学者不慎误读,在他们的著述中直接把这段话安在了毛泽东的头上。表3是“杨冠毛戴”的部分文章和书目。  认真阅读资料,还要认真分析资料,尊重资料的差异性,不能采取“趋利避害”、为我所用的态度。 比如关于1922年8月的杭州西湖会议,因为缺乏直接的文献记录,所以研究这次会议只能根据当事人事后的一些回忆录。出席该会议的有马林、陈独秀、李大钊、张国焘、蔡和森、高君宇、张太雷7人,对这次会议留有回忆的有陈独秀、蔡和森、马林、张国焘。依时间顺序,回忆的基本情况如下: 1.在上届代表会议上,我们同意远东人民代表会议通过的关于共产党与民主革命派合作问题的决议。情况的发展表明,只有联合战线还不够,我们又接到了共产国际关于加入国民党的指示。在上届党代表会议以后,我们不能很快地再召开代表会议来讨论这个问题,所以中央委员会和共产国际执行委员会的代表一起讨论了这个问题。 起初,大多数人都反对加入国民党,可是共产国际执行委员会的代表说服了与会的人,我们决定劝说全体党员加入国民党。[3]169-170 ——陈独秀在中国共产党第三次全国代表大会的报告(1923年6月) 2.第三,一九二二年九月西湖会议。会议讨论加入国民党的问题。 在此会议以前曾讨论过此问题,一九二二年C. P. 第二次全国大会时,国际代表主张马上加入国民党,而有一部分不赞成加入,有一部分在理论上赞成,但关于具体方法,会议的结果要中央解决之,所以我们决定用C. P. 中央执行委员会写信致国民党,请求联席会议,但中国政治问题而实际上做不到,因为孙中山不承认有C. P. 的党,故因此未作。 ……西湖会议的经过,结果一方面两党联合,另一方面设法个人加入国民党,经过数月后才加入(和森、秀松)。 ……此次会议讨论的问题是(1)[小]组织问题;(2)对国民党的态度。 ……在西湖会议上已经决定全体党员以个人名义加入国民党(守常亦在)。[3]485-493 ——蔡和森:《中国共产党史的发展》(1926) 3.大会散会不久,共产国际即派马林来中国,要求中共中央全体委员在西湖开会,提议加入国民党的组织,力言国民党不是一个资产阶级的党,而是各阶级联合的党,无产阶级应该加入去改进这一党以推动革命。当时中共中央五个委员:李守常、张特立、蔡和森、高君宇及我,都一致反对此提案,其主要的理由是:党内联合乃混合了阶级组织和牵制了我们的独立政策。最后,国际代表提出中国党是否服从国际决议为言,于是中共中央为尊重国际纪律遂不得不接受国际提议,承认加入国民党。[3]521 ——陈独秀:《告全党同志书》(1929年12月) 4.这时,我们安排在杭州西湖召开一次会议。这是一九二二年初,主要参加者有陈独秀、李大钊、张国焘,我记得还有瞿秋白,另外还有一个多半是湖南人的学生,他的名字我记不起来了。…… 杭州会议上大多数人接受了这些看法。有一两个反对者,如果我没有记错的话,反对最力的是张国焘。这些反对者的论据,围绕着国民党的价值问题,它变成群众运动的可能性,来自国民党领袖的可以预料的反对的问题等等。陈独秀同意了我所提出的观点。没有一条要求作补充说明的明确的反对意见。 (问到他关于这次会议的叙述与陈独秀的有出入时,马林回答说:) 如果陈独秀的叙述是真实的,那么,第一,在杭州会议后一个时期,这问题曾经有许多机会可以在莫斯科讨论。中国同志也可能与越飞一起提出这个问题,他是在同年稍后来华的。事实上并没有发生这种周章。第二,这儿不会有什么“服从纪律”的问题。我一向深恶痛绝这类措施。何况,我并没有从共产国际得专门指示。我手上没有任何文件。[3]547-549 ——伊罗生采访马林的记录(1935年8月) 5.马林在这次会议中是主要的发言者。他坚持共产党员必须加入国民党;大概是为了减少反对,他避免提到第二次代表大会的决议犯了左倾幼稚病。…… 我和蔡和森发言反对马林这种主张。…… 陈独秀先生也反对马林的主张,而且发言甚多。……但他声言,如果这是共产国际的不可改变的决定,我们应当服从,至多只能申述我们不赞同的意见。 李大钊先生却采取一个调和的立场。他虽同情我们的某些看法,也称许陈先生所提出条件,但基本上是附和马林的。…… 李大钊先生根据他的这种看法,向我们疏通,认为有条件的加入国民党和中共少数领导人加入国民党去为两党合作的桥梁,是实现第二次大会既定政策,同时避免与马林乃至共产国际发生严重争执的两全办法。③ ——张国焘:《我的回忆》(1971年) 从研究的角度,如何看待这些内容互有差异的回忆录呢? 首先,人对亲历事件的记忆,是一个随岁月的流逝而逐渐模糊的过程。所以,通常情况下,所有回忆录都是离事件的发生时间越近,真实性越大,反之,可信度越小。也就是说,以上这些回忆的可靠程度按时间顺序来排列是:陈独秀(1923)、蔡和森(1926)、陈独秀(1929)、马林(1935)、张国焘(1971年版)④,除非有日记等材料的帮助,否则,张国焘的回忆录最靠不住。 其次,要探究同一个人在不同时间对同一事件回忆不同的原因。比如陈独秀1929年的回忆与1923年的回忆有明显的差别,如何看待这种差别,哪一年的更可靠呢?陈独秀的第一次回忆是在1923年的中共“三大”上,“三大”的主要任务就是讨论国共合作问题,通过《关于国民运动及国民党问题的决议案》,接受共产国际执委会关于“中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党”的决议,“努力扩大国民党的组织于全国,使全国革命分子集中于国民党”[3]182。当时陈独秀的身份是中共的最高负责人,中国共产党是共产国际的一个支部,马林又以国际代表的身份参加了“三大”,如果陈独秀和盘托出西湖会议的真相——中共中央集体反对国共合作,接受国共合作完全是因为尊重国际纪律——肯定会对正在召开的中共“三大”产生不良影响。陈独秀的第二次回忆是在1929年12月,此时以第一次国共合作为基础的大革命已经彻底失败,陈独秀先是被共产国际解除职务,接着在1929年11月被中共中央政治局开除党籍,所有的顾虑都没有了,再也用不着避讳遮掩了。所以,相比较而言,陈独秀第二次的回忆更可靠一些。 第三,可以利用一些相关资料,发现一些回忆中的错误和不实之处。比如马林的回忆,从时间上看,应该有可信度,但从他对与会人物的回忆看⑤,显然他把西湖会议和中共“三大”混在一起了。从《共产国际远东局给中共中央的通知》和《给共产国际驻中国特派代表的指示》[3]121-122可以看出,马林在回答伊罗生关于他与陈独秀的回忆相矛盾的话语有许多不实之处,也就是说,马林在回忆中撒了谎。马林之所以这样回答,一个可能的原因是此时大革命已经失败,如果中共是在马林以“是否服从国际决议为言”的胁迫下,“为尊重国际纪律遂不得不接受国际提议”,勉强同意加入国民党的,那么马林对大革命的失败就应该负重大责任,而这显然是他不愿意也不能接受的。 第四,可以利用一些相关资料,印证某人回忆的可靠性。比如蔡和森,根据各种资料印证,他参加了西湖会议,且1926年在其所著的《中国共产党史的发展》提及了这次会议。1930年年底或1931年年初,他专门撰写长文《论陈独秀主义》,批判陈独秀的错误,却对陈独秀在《告全党同志书》中有关西湖会议的叙述未置一词。1929年陈独秀发表《告全党同志书》时,张国焘在中共中央任要职,但当时他对陈独秀的相关叙述一言未发,他在1971年出版的回忆录也从某个侧面证实了陈独秀叙述的准确性和马林谈话的不可靠性。这些都可以作为陈独秀第二次回忆比较可靠的证据。 如上所言,在对1922年8月杭州西湖会议的几个回忆版本中,陈独秀《告全党同志书》中的叙述最可靠,其可信度远远超过马林和张国焘的回忆,但长期以来,在党史研究中,特别是在李大钊研究中,这则资料被极端忽视。不少学者根据张国焘《我的回忆》中的片言只语,称“在李大钊的劝解和疏导下,西湖会议终于通过了共产党员有条件加入国民党的决定”[4],“西湖会议的决定,成为中共关于国共合作的转折点;在这个转折中,李大钊发挥了重要作用”[5]。熟悉党史的人都知道,类似的说法很多,笔者不再多加列举,也不想谈论这些说法合理与否,但显然,它们对陈独秀的回忆都采取了一种视而不见的态度。采取这种态度,党史就很难跳出纪念史学和谴责史学的泥淖,摆脱过去那种为革命伟人脸上贴金、向坏人头上浇粪的套路。党史研究如果不把学术化作为自己的正轨,党史就不可能成为信史。 (二)尊重史料,避免割裂史料,更不能故意歪曲。史学首先是史料学。对于历史资料,我们要抱着尊重、尊敬的态度,不能随意割裂。党史是一门很严肃的学科,这种严肃不是指它的意识形态性,而是指它的客观性、科学性。实事求是是马克思主义的精髓,是中国共产党人的思想路线。党史要成为信史,成为科学,就一定要遵循实事求是的原则,不能屈从某一时段政治和意识形态的要求,人为地歪曲历史,断章取义地对待历史资料。换句话说,党史研究如果不能尊重史料、实事求是,党史也就不可能正确地为政治和意识形态服务。新中国的前30年,“左”的错误不断,甚至酿成了“反右”和“文革”那样巨大的历史悲剧,这与当时国内的学术、文化“过分政治化”,缺少相对独立性,是有一定关系的。“文化的独立或自主使得文化又成为影响社会甚至政治的重要力量,这是现代社会所共有的,也是走向现代化的国家所共有的。只有获得自主,文化才可能与政治建立相互作用、相互影响的关系,而不仅仅是只接受政治的影响。”[6]十一届三中全会以后,党史界许多重大问题都有和过去不一样的说法,有的甚至是根本性的颠覆。这种现象显然是和新中国的前30年党史研究在政治过分的干预下,没有遵循实事求是的原则,成为直接为意识形态作注释的工具联系着的。抚今追昔,可以得出一个结论:实事求是、尊重资料、尊重客观事实,是党史研究少犯、不犯错误的前提。 在检索过程中,我们发现有些作者割裂资料、弄错资料是由于没有阅读原始资料、转引自他文,或由于水平有限、人云亦云等,这些都可以看作是失误,但有些作者则是有意地装糊涂,譬如王子今在《青年毛泽东的自由意识——以〈伦理学原理批注〉为中心》(《中共中央党校学报》2007年第6期)一文中,作者一字不错地引用了张昆弟日记中从“毛君润芝云”到“又主张家族革命、师生革命”这一段文字,但专门用省略号把“余甚然其言”这5个字省略。“此地无银三百两”式的省略号表明,作者显然懂得,从“中国人沉郁固塞”到“诚非今日俗学所可比拟”是张昆弟所言,而不是毛泽东所言。这种故意的错用比他人的无意误读更不可原谅。 (三)实事求是,诚实注释。根据查证,较早使用张昆弟这则日记的是李锐。李锐是建国以后较早研究毛泽东早期革命活动的专家,在《毛泽东同志的初期革命活动》(中国青年出版社1957年版,第78页)、《青年毛泽东的思想方向》(《历史研究》1979年第1期)和《毛泽东的早期革命活动》(湖南人民出版社1980年版,第104页),作者都引用了1917年9月23日的张昆弟日记,但文字上与收入《毛泽东早期文稿》中的有不少出入。 时近黄昏,遂宿于此,夜谈颇久。毛君润芝云:现在国民思想狭隘,安得国人有大哲学革命家、大伦理革命家,如俄之托尔斯泰其人,以洗涤国民之旧思想,开发新思想。余甚然其言。中国人沉郁固塞,陋不自知,入主出奴,普成习性。安得有俄之托尔斯泰其人者,冲破一切现象之罗网,发展其理想之世界,行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾。前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大,诚非今日俗学所可比拟。毛君又主张家族革命、师生革命;革命非兵戎相见之谓,乃除旧布新之谓。⑥ 将李锐的这段引文与收入《毛泽东早期文稿》中的张昆弟日记相比对,依次看来,可以发现,李锐的引文在“现在国民”后面缺了“性惰,虚伪相崇,奴隶性成”这10个字,在“开发”后面缺了一个“其”字,“网罗”错成了“罗网”,在“魄力”后面少了一个“颇”,还缺少了“又毛君主张将唐宋以后之文集诗集,焚诸一炉”这一段文字。 周溯源编著的《毛泽东评点古今人物》是一本风格别致的通俗学术著作,读者颇多,影响颇大。该书由红旗出版社1998年出版。但在该书中,李锐这段引文中的错误不仅没有被纠正,反而更进一步,被错写成下文: 毛君润之云:“现在国民思想狭隘,安得国人有大哲学革命家、大伦理革命家,如俄之托尔斯泰其人者,冲决一切现象之罗网,发展其理想之世界,行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾。前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大,诚非今日俗学所可比拟。”[7] 该书的作者在著作中对这段引文的标注是“摘自张昆弟1917年9月23日日记,见《毛泽东早期文稿》第639页,湖南出版社1990年7月版”。但考察该段文字,可以推断,引文的直接来源仍是李锐的著作,作者根本没有阅读《毛泽东早期文稿》中的相关内容,所以不仅丝毫没有纠正李锐的错误,反而把李锐引文中的“以洗涤国民之旧思想,开发新思想。余甚然其言。中国人沉郁固塞,陋不自知,入主出奴,普成习性。安得有俄之托尔斯泰其人者”这一大段漏掉,导致这段资料严重失真。 2012年,由张明林主编的《毛泽东评点古今人物》出版,在该书中,周溯源等人的错误被照搬不误。[8]不同的作者,同样的书名,一模一样的错误,这种巧合真是中共党史研究中的一种悲哀! 翻检上面提及引用张昆弟日记的一些文章,从不少文章的引文中有“现在国民思想狭隘”的字句看,作者的资料来源显然是李锐的著作,有的作者全文照搬了《毛泽东评点古今人物》中的错误引文,但大多数人都注释为张昆弟日记或《毛泽东早期文稿》,以表明自己的资料是第一手的,是严肃的。 这里涉及一个如何作注释的学术规范问题。史学是史料学,史学的可靠性来自史料的可靠性,所以史学非常强调第一手资料,非常强调资料的准确无误。但是另一方面,由于客观条件的限制,有时我们看不到第一手资料,不得不采用二手资料,这也是学术研究中允许的。比如“张昆弟日记”,由于它没有出版过,能够看到的人很少,所以在1990年《毛泽东早期文稿》出版以前,绝大多数作者使用的只能是来自李锐相关文章或书籍中的资料,也就是我们通常所说的第二手资料。只要诚实注明,这本身并不是什么错事,更不是什么丢人的事。遗憾的是,大多数作者都没有这样做,仅简单地注释为张昆弟日记,这就违背了学术研究中的实事求是原则。1990年《毛泽东早期文稿》出版后,可以注释为《毛泽东早期文稿》,也可以注释为“张昆弟1917年9月23日日记,见《毛泽东早期文稿》第××页”。无论是引自《毛泽东早期文稿》还是转引自李锐的作品,都应该认真核对引文,并且不应自作聪明,擅自改动引文。有不少作者把“毛君润芝”改成了“毛君润之”;有的作者根据自己的理解,把张昆弟9月23日日记改成9月22日。凡此种种,都是背离学术规范要求的,都是错误产生的根源。 诚实是学术的生命。有的作者是二次转引或三次转引,但仍注释为张昆弟日记、李锐的作品或《毛泽东早期文稿》。1990年杨金鑫在《试论青年毛泽东的学术渊源》(《湖南师范大学社会科学学报》1990年第5期)一文中,把“前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者,魄力颇雄大,诚非今日俗学所可比拟”错成“前之谭嗣同,今之陈独秀,魄力宏大,诚非今之俗学所可比拟”,此后。有好几个研究者的引文错得一模一样,显然他们都是照抄了这段错误的引文,但没有一个注明是来自杨金鑫或其他人的文章。这种不诚实的学风比转引第二手或第三手资料的危害更大。 (四)正确解读、应用资料。正确解读资料,除了我们上文已经提及的不要张冠李戴以外,还要注意,对于资料不要过多地附加自己的猜想,特别不能因为资料涉及的人物名气的大小而对资料的解读作变更。比如张昆弟日记中的这则资料,从日记中我们可以看出,张昆弟、毛泽东9月22日均夜宿于蔡和森家,两人在蔡家夜谈颇久,这是张昆弟的日记直接告诉我们的。但蔡和森是否参加了这次夜谈,我们不得而知。从张昆弟的日记中,我们不能直接得出,要推断,必须有其他的资料作印证。从张昆弟的日记中我们只能知道蔡和森在家,他有可能参加了这次夜谈。至于他是否真的参加了这次夜谈,只能是3个字——“不一定”。所以,有的作者在运用这则资料时谓“毛泽东对蔡和森、张昆弟”说,这已经是超出史料的推论了;有的作者连张昆弟的名字都不提,直接谓“毛泽东对蔡和森说”,更是不尊重资料的胡说了。笔者猜想,之所以出现这种情况,一个可能的原因就是蔡和森名气比张昆弟大。 除了正确解读资料外,正确应用资料也是十分重要的。正确运用资料,首先要认真研读资料,准确理解资料,不误解、曲解资料。比如张昆弟日记中的那则资料,首先要弄懂,哪些话是毛泽东的话,哪些话是张昆弟的话,绝不能“张冠毛戴”;其次要注意资料的时间,不能不顾时间先后,随意放置。比如毛泽东和张昆弟的这则谈话,时间是1917年9月22日,但有些研究者在使用时,却把它挪到1918年4月新民学会成立之后和1919年6月陈独秀被捕之后,谓:“(新文化运动期间)正在湖南第一师范学习的青年毛泽东,也于1918年‘和其他几位朋友一道,成立新民学会’,极力推崇陈独秀。他说:‘前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大、诚非俗学之可比拟。’”[9]“陈独秀的被捕,使得青年毛泽东认为,陈独秀不仅是一个坐而论道的人,也是一个身体力行的人,具有冲决网罗而不惜牺牲的奋斗精神。他说:‘行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾,前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大,诚非今日俗学所可比拟。’”[10]“1919年陈独秀被捕后,他在《陈独秀之被捕与营救》一文中写道:‘前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大,诚非今日俗学所可比拟。’”[11]“毛泽东年轻时,曾入京遍访‘五四’名师,对陈独秀观感尤佳。返湘和蔡和森谈起时,感慨:‘前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大,诚非今日俗说可比拟’”[12]这些说法除了犯有张冠李戴的错误外,还犯了不顾时间背景、随意运用资料的错误。这种不遵守学术规范的做法,最容易导致党史研究的失信和式微。 (五)认真核对注释中的相关信息。李锐的文章《青年毛泽东的思想方向》发表在《历史研究》1979年第1期,不少作者错成了第2期;《毛泽东早期文稿》先后出过3个版本,第一个版本是湖南出版社1990年7月出版的,第二个版本是湖南出版社1995年3月出版的,第三个版本则是湖南人民出版社2008年11月出版的。有些作者把1990年版错成了湖南人民出版社,个别作者把印刷时间错成了版本时间。这些都是学术工作中应该注意的地方。 【作者简介】杨宏雨(1965—),江苏淮安人,复旦大学社会科学基础部教授,博士生导师,主要研究方向:中共党史、中国近现代思想文化。 注释: ①选择1990年作为一个分界点,是因为《毛泽东早期文稿》于这一年出版,张昆弟日记中的这一段文字,从此更容易查找。此外,从时间段上看,三个时期长短大致相等。 ②参阅王兴国编:《杨昌济文集》,湖南教育出版社1983年版,第67页脚注。 ③张国焘的回忆颇详细,为节省篇幅,这里仅作简单的节录。参阅张国焘《我的回忆》第一册,东方出版社1998年版,第241—244页。 ④张国焘的《我的回忆》写作于20世纪60年代,1966年香港《明报月刊》开始连载,1971年由该社结集出版。 ⑤从瞿秋白的年谱看,他1922年2月才经张太雷介绍入党,不是中央委员,且当年一直在苏联,不可能参加西湖会议。马林说的湖南学生可能是蔡和森,如果是指毛泽东,则根本不对。迄今为止,无论是从毛泽东自己的回忆还是他人的回忆,都没有他参加西湖会议的资料。毛泽东当时还不是中央委员,故也没有出席的可能。值得注意的是,瞿秋白、毛泽东都参加了“三大”,且当选为中央委员。中共“三大”对国共合作问题有激烈的争论,但大多数人是赞成的,这也与马林的回忆一致。 ⑥这是李锐《青年毛泽东的思想方向》和《毛泽东的早期革命活动》中使用的引文。他的另一部作品《毛泽东同志的初期革命活动》一书中的引文与这段引文大同小异,但“开发”后未漏掉“其”字,“网罗”未错成“罗网”。 【参考文献】 [1]中共中央文献研究室,中共湖南省委《毛泽东早期文稿》编辑组编.毛泽东早期文稿[M].长沙:湖南出版社,1990: 638-639. [2]王兴国,编.杨昌济文集[M].长沙:湖南教育出版社,1983: 81. [3]时光,周承恩,等,编.“二大”和“三大”——中国共产党第二、三次全国代表大会资料选编[M].北京:中国社会科学出版社,1985. [4]杨守芳.李大钊在中共“三大”前后的杰出贡献[C]//杨汉卿,李淼祥,主编.中共“三大”研究.北京:中共党史出版社,2004: 162-171. [5]吴家林,李美瑞.李大钊在统一战线中的策略思想及其运用[J].齐鲁学刊,1987, 15(1): 63-70. [6]胡福明,主编.中国现代化的历史进程[M].合肥:安徽人民出版社,1994: 450. [7]周溯源,编著.毛泽东评点古今人物[M].北京:红旗出版社,1998: 413-414. [8]张明林,主编.毛泽东评点古今人物[M].北京:西苑出版社,2012: 204. [9]徐光寿.毛泽东与陈独秀[J].中共党史研究,1992, 5(6): 13-22. [10]刘国华.论陈独秀对青年毛泽东的影响[J].安徽教育学院学报,1995, 12(4): 9-12. [11]刘春明.近代民族精神与青年毛泽东的主体意识[J].马克思主义研究,1996, 14(1): 83-92. [12]黄修毅.陈独秀的后半生[J].发展,2012, 25(7): 46-48. (责任编辑:admin) |