|

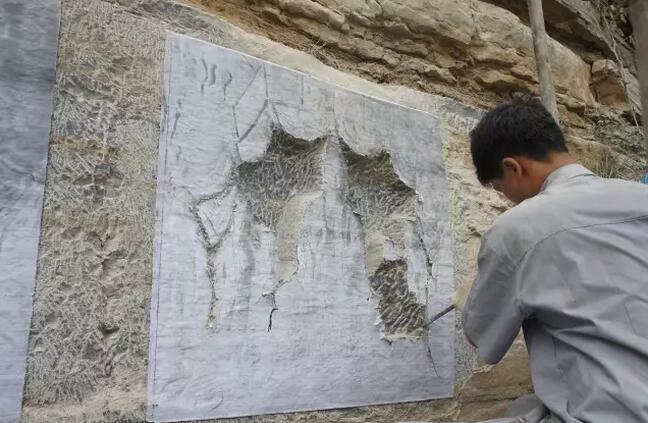

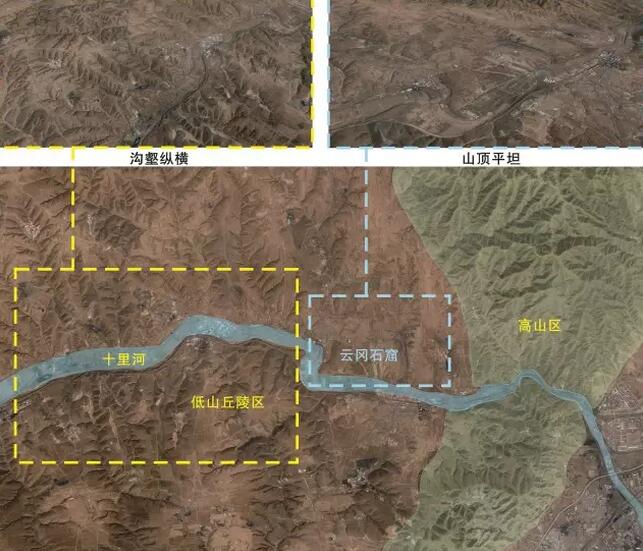

彭明浩在北京大学考古文博学院研读博士学位期间,导师是杭侃教授。杭侃原师从宿季庚师。季庚师创建了中国石窟寺考古学,彭明浩的学位论文也应属中国石窟寺考古学学科范畴。 对于季庚师创建的中国石窟寺考古学,苹芳师兄曾作论述,将季庚师阐述的中国石窟寺考古学的内容和方法,解析成四个研究程序,即一、考古学的清理和纪录;二、洞窟、造像和壁画的类型组合与题材的研究;三、分期分区的研究;四、关于社会历史的、佛教史的和艺术史的综合研究。第一个和第二个研究程序,是进行第三个和第四研究程序的基础工作,在石窟寺考古进程中具有重要作用。在第二个研究程序中,要全面对洞窟和造像、壁画进行全面的综合研究。此前,主要集中在现存的石窟寺遗存的研究,又由于现存造像的风格和技法的细部变化,最具时代特征,是石窟寺考古类型学的重要部分,也最受研究者的重视。从宏观到微观,都受到学者的重视,例如微观的研究,有人专注于佛像服饰的分析,那也是显示造像风格变化的一项重要表现。但是在第二个研究程序中,对于佛教石窟寺创建历史的全面概括,除了石窟寺的现存遗迹外,还有在石窟寺建成并进行宗教活动前,从发愿、创意、设计到施工的漫长过程,认识这一历史过程,对我们深入认识目前尚保存下来呈现在我们面前的石窟寺遗迹,具有重要价值。但是对于这方面的探研,还缺乏全面深入的工作。这主要有以下原因:一是在中国古代史籍中对与石窟具体营建的记述极为缺乏,如在《魏书·释老志》中只有对北魏迁洛以后于洛面伊阙山开石窟时斩山和用功的简略记载。这对考据石窟开窟营造造成极大困难;二是随着石窟的施工营建,不断改变着原有地貌,石窟建成后,有关施工过程的痕跡,已随着工程的进程消失,就是留有些许遗迹,今日想观察到也困难重重,要进行艰苦细致的辨析工作;三是各石窟研究单位的研究力量仅进行现存遗址的科学记录和完成正式科学报告已感吃力,以敦煌莫高窟为例,迄今仅完成了《敦煌石窟全集》的第一卷,内容是莫高窟266至275窟考古报告,按此速度,待全部洞窟报告完成,应是何年?至于云冈、龙门、响堂山、麦积山、炳灵寺……还未见有科学的正式考古报告。所以也就更没有时间和精力去考虑有关石窟施工营建等课题了。  图01/模拟开窟:分位出坯  图02/模拟开龛:造像粗成形  图03/模拟开龛:三龛最终完工情况 杭侃教授在师从季庚师研修期间,已曾仔细观察云冈石窟有关修建和整补的遗痕,进行过对“昙曜五窟”中第20窟的古代塌毁和修整的遗痕的论述。在他的指导下,彭明浩确定以石窟寺的营建为博士论文选题,选取云冈石窟为重点,从宏观和显观对云冈石窟进行了细致地实地观察,用新的视角,完成了论文的撰著。在准备论文撰著的过程中,还尝试进行实验考古,模拟古代开龛的过程(图01至03)。力图通过分析各类工程遗迹的空间关系,探讨石窟的开凿过程及其背后的规划设计思想。在论文通过毕业答辩后,他又进行必要的修润,终于撰著成《云冈石窟的营造工程》一书。在书中用主要章节,依次论述云冈石窟的选址(图04)、云冈石窟外部现状及开凿过程分析和云冈石窟内部空间,从而进行云冈石窟营造工程综述,在工程施工方面,分析了施工工事(图05)、施工模式、施工组织、施工工量和施工用时。也解析了云冈石窟的工程设计,如窟群设计、尺度设计、空间形式和空间同构。最后从营造工程视角探讨云冈石窟的分期问题。因此,彭明浩所进行的探索和分析,值得今后进行佛教石窟寺考古勘察和编撰报告时重视。也为石窟寺考古研究的第二个研究程序,增添了新的不应缺少的内容。  图04/云冈石窟附近地形图  图05/云冈石窟第3窟取石遗迹 记得童蒙时读《劝学篇》,其中名句:“青出于蓝,而胜于蓝;冰水为之,而寒于水”。期望彭明浩在今后的学术旅程中,不断取得新的更大的成绩。 责编:韩翰 (责任编辑:admin) |