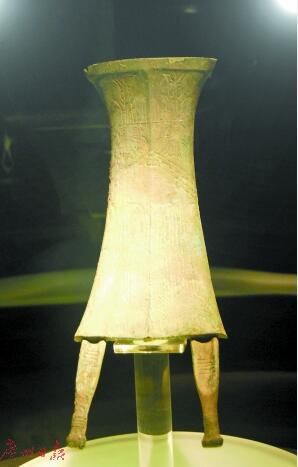

青铜人身形器饰背部上宽17厘米、下宽17.6厘米、高34厘米、通高46.4厘米,于四川省广汉市三星堆 ,二号祭祀坑出土。 此器是三星堆文物中最神奇的器物之一。其整体造型颇似一无头无手之人体,古怪莫名,上部如穿衣袍之人身,下有双腿。所以被命名为“人身形铜牌饰”。这种观点一度非常流行,而此件铜牌饰在相关书籍和图录中也多以柄形物朝下的形式摆放。可是这样一放,铜牌上的纹饰——两组鹳鸟的图案就头朝下了。而且,铜牌不带柄的一端,有一道宽宽的边缘,坑内其他器物,这种宽沿多半在下,并不居上。并且,两柄虽然根部膨大,近似人的大腿,但上而却带有凹槽,显然不是腿的象征。所以又有专家认为,这件器物正确的放法应该颠倒过来:两柄朝上,牌身在下。 有学者认为,铜牌饰是岷山的抽象形态,顶部的柄形物是“岷山上若木的抽象形态”,整件铜牌饰的象征意义是“太阳归宿之所”。另有观点认为,腿部顶端的凸弦纹可系绳悬挂,铜牌饰应当是三星堆神庙中的祭祀物品。 铜牌上所绘的鹳鸟,在古人看来是一种非常神奇的鸟。首先,它们能够预知天要下雨,《诗经·东山》所云:“鹳鸣于垤,妇叹于室。”由于鹳鸟一叫就会下雨,所以家庭主妇听见鸟叫,便惦念起外出的丈夫来,怕他淋到雨更加劳累,不禁叹起气来。其次,它们特别机警,巢的旁边经常用泥作一个水池,里面丢进几条鱼,好让幼鸟随时可食,不至于挨饿。当遇到危险时,它们先把幼鸟的头按低,深藏不露,然后再飞走,事情办得万无一失。最主要的是,这种鸟还能给人们一些军事上的启发。李时珍《本草纲目》说,“其飞也,奋于云霄,旋绕如阵。”因为它们习惯成群活动,一起环绕着飞翔,景象十分壮观,江淮一带称之为“鹳井”,自古就有模仿它们飞势的军阵。《左传·昭公二十一年》所记赭丘战争,郑翩愿用鹳阵,他的助手愿用鹅阵,于是留下了“鹳鹅军”的典故。铜牌上一下子刻了5头鹳鸟,也许就有表现军阵的意图。《尔雅》还曾举出一种叫“鹳”的神鸟,能用嘴接住射过来的箭,然后反投出去。铜牌图像上鸟旁的箭镞,大概就表现此鸟避箭的神功。由此可见,铜牌的巫术功能,不仅仅依附于捕鱼上,一定还寄托在军事上。而且这类铜牌,扩大之后就是一面盾牌,能起到实质性的防御作用。它是三星堆巫师们手上一种多功能法宝。鸟的图像以鹳为主题,目的是希望汲取它们那种神奇的功力。 (原文刊于:《广州日报》2016年9月11日B1版) (责任编辑:admin) |