|

2011年新疆文物考古研究所为配合阿勒泰地区哈巴河县定居兴牧水利工程抢救性发掘了东塔勒德墓地。[1]共发掘墓葬61座,出土器物包括陶器、铜器、铁器、金器等,其中以金器居多,约有800件。本文通过对这批墓葬资料的梳理和与周邻地区考古学文化的比较,尝试探讨东塔勒德墓地的时代及其与欧亚草原、中国北方地区考古学文化可能存在的联系。

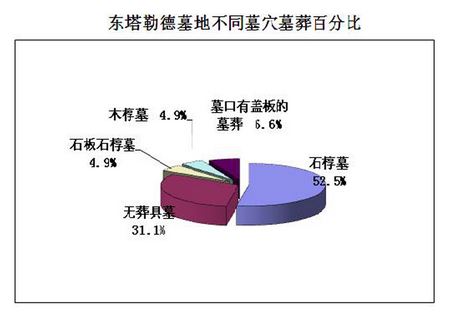

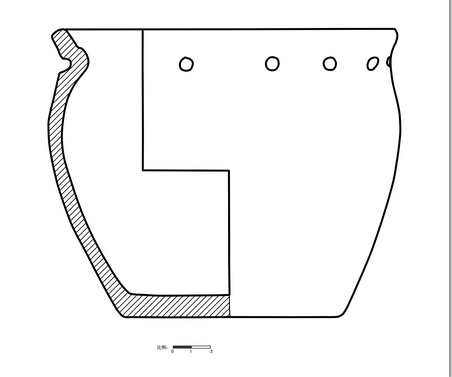

一、墓地概述 东塔勒德墓地位于阿勒泰地区哈巴河县东北约20公里的加依勒玛乡塔木齐村(加依勒玛,哈萨克语,意为“平原、河滩”)以东约10里、阿尔泰南麓的多条山梁上。墓地被一道西北—东南走向的山岭分为两个南北区域:北面Ⅰ区西侧山沟内有一条南北向的溪流,溪流南部是一座正在兴建的水库。墓葬分布在山岭北麓多条西北——东南走向的山梁上,墓地西缘山坡上有十数块岩画,凿刻有羊,牛、马等动物形象;南面Ⅱ区位于山岭南麓,集中分布在一道南北向的沙梁上。两区墓葬封堆形制大致相同,地表都有石块和砂土堆筑而成的圆形封堆,部分封堆中部向下凹陷0.2-0.5米。封堆直径6-14米,高0.2-1米。封堆底部中央均有长方形竖穴土坑,除2座封堆下有并排2个或3个墓坑外,其余封堆下只有一个墓坑。墓坑深0.6-5米不等,墓坑内填沙土,其中4座墓口石板封盖。1座墓葬墓坑西壁有一条长方形斜坡墓道。61座墓葬中,19座无葬具外,其余墓葬均有葬具,葬具依材质可分为石椁、木椁两类。石椁均为长方形,形制又分为两类:一类石椁由4-5块高0.6米、宽0.8米的石板围砌而成,这类墓葬墓坑较浅,石椁四壁高出地表,顶部有石板封盖,共有3座,均位于墓地I区;另一类石椁有多块石板围砌而成,石板低矮,呈长条状,高不足0.5米,多数长约1米,石椁长方形,这类墓葬墓坑较深,多在1.5米以上,共有32座。木椁墓3座,是由长条形木板围砌而成,2座可以看出有木质盖板,1座可见木质底板;仅墓口封盖有石板的墓葬有4座。 葬具材质、重数与墓葬规模大小、随葬品多寡、精美程度之间存在明显的对应关系,大致可以分为4个等级。最高等级的墓葬封堆直径14米,墓坑深约4米,葬具采用一重石椁内置一重木椁,如II区M3;第二等级封堆墓葬直径墓葬采用一重木椁;第三等级墓葬采用一重石椁;第四等级墓葬无葬具。其中石椁墓是新疆北部分布最广、数量最多的墓葬类型,流传时间长久。 东塔勒德墓地56座墓葬中座墓室内人骨都有被扰乱的迹象,从残存的骨骼来看,葬式为头西脚东,仰身直肢。这些墓葬是否是下葬不久之后被扰乱,尚需进一步深入研究。 Ⅱ区有14座墓葬,相对集中、链状分布在一道南北向沙梁上,其结构与Ⅰ区墓葬类似,但墓口较大,其中2座有向东墓道,墓道较短直,可能为了出土的方便而修建;墓穴较深,多在4米左右,最深近5米;封堆较小,直径6——14米。M3、M5、M6、M7、M9中出土了较多的以金箔制作的金饰,在当时的日常生活中,黄金可能已经被广泛地应用。墓葬封堆小,墓穴深也许是出于防盗而采取的一种方法。  图一 东塔勒德墓地不同墓葬百分比图 从墓地墓葬被扰乱的痕迹看,盗扰年代可能较早,扰乱墓葬的原因也许比较复杂,不一定全是盗窃财物所致。 经北京大学加速器质谱实验室检测分析,东塔勒德墓地6个人骨样本的测年结果主要集中在公元前9世纪末至7世纪中叶,大致相当于西周晚期至春秋时期。[2] 二、文化因素分析 东塔勒德墓地在墓葬结构、埋葬习俗、出土遗物类别、形制特征等方面既与阿勒泰地区的克尔木齐文化、萨颜岭的乌尤克文化、阿尔泰山北麓的巴泽雷克文化之间存在诸多相似性,同时又具有独特的文化特征。 (一)与克尔木齐文化的关系 1963年以来,考古工作者在阿勒泰山南麓、额尔齐斯河及其支流附近共清理墓葬600余座,多属于青铜时代中期至早期铁器时代。其中1963年发掘的克尔木齐墓地年代最早,属于青铜时代中晚期到早期铁器时代这一时期,研究者将这类考学文化命名为克尔木齐文化。[3]这类文化陶器主要以平底筒形罐、尖底橄榄形罐为主,以坟院式墓葬为特点。 东塔勒德墓地Ⅰ区M2,以5块伸出地表的石板构筑石椁,上面封盖条石,西北角外有一陶罐,内葬有一儿童,仰身直肢,头东脚西,骨架保存较好,脚部没有石板。出土的陶罐颈处向内戳出一圈小圆窝,这类特征的陶器见于克尔木齐墓地[4],在北亚尤其是贝加尔湖及其周边地区比较流行[5],其中的奥库涅夫文化在这方面的特征最为明显,陶罐颈处向外戳出圆钉状凸起(图二)。  图二 陶罐 M5竖穴土坑底部石板下出土10枚柳叶状铜镞(图三),保存较好,其尾部有銎可插箭杆。这类铜镞在欧亚草原流传广泛。[6]克尔木齐墓地17号墓中也出土过类似铜镞,因此时间在公元前6世纪左右。  图三 柳叶状铜镞 M19出土了一件以岩石掏挖而成的石罐,其里外经过较细腻的打磨,素面,圜底,与克尔木齐墓地出土的石罐特点一致。 可见,东塔勒德墓地中一部分(Ⅰ区M2)墓葬年代晚于克尔木齐文化,可能属于克尔木齐文化遗民。 (二)与萨彦——阿尔泰的关系 20世纪初,苏联考古学家格里亚兹诺夫、鲁金科等人在阿尔泰山北麓发掘了巴泽雷克、巴沙德勒、图雅赫塔等多处墓地,并将其命名为巴泽雷克文化,年代属公元前8-3世纪。该文化墓葬地面都有石块堆砌的封堆、封堆底部中央有竖穴土坑,墓室北部流行殉葬1匹或多匹配备马具的马,墓坑底部南部是落叶松圆木搭建的木椁,木椁内置一具半剖木棺。墓主人头西脚东,侧身屈肢葬。流行随葬装饰格里芬、狮、虎、鹿、羊、鹰纹的木器、毛织品、马具和武器。[7] 与此同时,苏联考古学家在萨颜岭图瓦共和国卡兹兰山、乌尤克盆地发掘了多处墓地,将其命名为乌尤克文化,年代属公元前9世纪末至公元前3世纪。其中2000-2003年德国考古学家帕尔青格和俄罗斯楚古诺夫联合发掘的阿尔赞2号王陵直径80米,出土5700多件金器、总重20公斤。包括项圈、耳环、头冠、箭箙和各式各样的小饰件、上面装饰着的丰富的动物纹图案,被发掘者称为“斯基泰动物纹百科全书”。该文化大型墓葬地表也有石筑封堆、大型墓葬流行落叶松原木搭建的木椁、木椁内及墓坑外封堆内殉葬多匹马,均配备马具;中小型墓葬以石椁为葬具。[8] 东塔勒德墓地Ⅰ区M27地表有石块、土堆筑的低矮圆锥形封堆,直径约12米,正下方是长方形竖穴土坑,墓坑底部分南北两部分,北部殉2匹马,南部是用木板搭建的长方形木椁,死者直接葬在木椁内,人、马头均向西,由于墓葬早期被盗扰,随葬品已不见,只有马嘴里含着的铁衔(图四)。这种圆形石封堆、以木椁、石椁为葬具、在墓室北侧殉葬多匹配备马具的马匹的习俗与公元前8—3 世纪萨彦-阿尔泰地区十分接近。[9]  图四 M27 东塔勒德墓地Ⅱ区出土了较多的金器,其中圆形金箔片最多,金箔片上都有小孔,有的是一个,在中间或者在边缘;有的两个,对称分布在边缘;有的三个,分布在圆片一半的区域。这也许是出于不同装饰位置的需要而专门制作的,如一个孔在边缘的,可能是肩部或者类似位置,使其易于飘动,增加炫目效果;多个孔的则可能是固定在统一位置,组成不同图案。 以金箔制作的动物类装饰品也很多,如经过模压成型的蜷曲的雪豹,蜷曲程度不等,并且分左右,这在东哈萨克斯坦的齐列克塔墓地(公元前8~6世纪)出土很多,二者出土的“S”形水波纹饰件也是一致的(图五);Ⅰ区M32中出土的以金箔制作的野猪,在阿尔赞(Arzhan)2号墓中出土很多,二者制作工艺、图案特点是比较一致的,只是阿尔赞的更趋于规范化、图案化,同样在Ⅰ区M32中,还出土了圆锥形镶嵌绿松石的耳环,这在阿尔赞2 号墓中也有发现(图六)。  图五  图六 耳环  图七 卧虎 金箔卧虎饰件,以模具把金箔压成浮雕卧虎状,为了达到虎首昂起的效果,相应部位的金箔剪开,使其模压成立体虎首。(图七) 一些金花饰件具有与巴泽雷克相近的艺术风格,如ⅡM3:2[10],以金箔剪刻成变形的动物。 可见,东塔勒德墓地出土黄金制品在制作工艺、动物纹种类、造型等方面都与萨彦——阿尔泰地区以及哈萨克斯坦东部地区十分接近。这三个临近的区域在公元前8-3世纪很可能存在着密切的文化联系。 (三)与中国北方地区的联系 东塔勒德墓地ⅡM3中出土的麦粒状金饰件在内蒙古阿鲁柴登墓地[11]中有同样的发现;金坠饰与黑海北岸[12]出土的几乎相同。(图八)  图八 麦粒状金饰  图八 坠饰件 炸珠工艺在金器加工技术方面具有特殊的意义,一般认为,最早出现在距今2600多年,东塔勒德墓地这批炸珠工艺的金器,展现出了比较成熟的制作水平,依据碳十四数据以及器物、墓葬结构对比来看,应该距今在2800多年以前。甘肃张家川马家塬出土的一些金耳环、扇形金饰件,也使用了炸珠工艺。[13] 一些学者认为,春秋战国时期中国北方的新疆、甘肃东部、宁夏、鄂尔多斯地区都或多或少受到了来自萨彦-阿尔泰地区文化的影响。[14]东塔勒德墓地可能不但充当了桥梁的作用,并且也是影响力的策源地之一。 三、东塔勒德墓地反映出的独特手工技术 东塔勒德墓地出土了25种用于装饰的金器[15],其中一半具有自身的特点,一半与周边同时期考古学文化有着或多或少的联系。显然,这些金器的制作技艺至少有一半源于当地考古学文化,具有一定的地方特色。以金箔剪刻或者錾刻成动物形状,用事先做好的模子压印成动物形状,是这一时期金器制作的重要特色,常见的动物形象有羊、鹿、狼等,动物形象生动逼真,准确抓住了动物特征,简洁质朴。模压的装饰也有可能包在木制品上,这在巴泽雷克等墓地的永久冻土墓中有较多的发现。[16] 东塔勒德墓地Ⅱ区M3出土的金指环(图九),以较粗的金丝弯成环状,环上焊接有戒托,以镶嵌其他物品,戒托周边焊接有金珠,并以金丝做成波折三角,内嵌有绿松石,多数已剥落。环上有錾刻的纹饰,变形的4只羊首尾相连,羊前、后肢蜷缩在一起,角紧贴脊背。这一件金器上集中体现了拉拔、镶嵌、錾刻、金珠等金器制作技艺,体现炸珠工艺的还有金花饰件(图十),以金箔做成四片花瓣,花蕊用金柱焊接,花柄用金丝做成环,可穿细绳;金珠饰件:将五颗金珠焊接成中间空的五边形,三层五边形叠焊在一起,形成玉米棒状金珠柱(图十一)。  图九 指环  图九 指环及展开图  图十 金花饰件  图十一 金珠饰件 ⅡM6出土的金鹿饰件,以金箔剪錾成回头卧鹿的形象,四肢屈卧,鹿首回望,角部稍残,鹿角形状与一些鹿石中的几乎相同;金狼饰件,以金箔剪錾成狼的形象,狼首低伏,吻部微微向上,尾部缺失一小部分(图十二)。  图十二 鹿  图十二 狼 经过初步检测,这批金器的成分主要有金、银、铜,金含量最低的是66﹒3%,最高的达99﹒4%,含量在99%以上的金器里,均不含有银,铜元素含量变化不大,在2%左右,这些元素的变化是否是当时人们有意为之,还不是很明确。从同类器物的金属元素构成来看,对于合金比例与金属物理性能之间变化的认识,应该不是很清楚,其变化或许跟矿石来源有直接的关系。如同一种金箔卧虎饰件中,检测5件的数据结果,有5种,在66﹒3%——85﹒6%之间,银元素含量随之变化较大,铜元素变化很小。 东塔勒德墓地出土的这一批金器极有可能是当地工匠生产的,艺术风格则与周边同时期考古学文化有着较大的亲缘关系,并且具有一定的地方特点。这批金器,主要用于装饰,与亚欧草原早期人群使用金器装饰美化自身的传统是一致的[17]。 其中回首金鹿饰件独具地方特色,与古人对鹿的崇拜一脉相承,东塔勒德墓地出土的25种金器中,与鹿直接相关的有2种,由于鹿对人不具威胁性,很容易引起人们的好感,更重要的是,鹿不但是古代牧业人群主要的食物来源,而且以其迅捷、灵敏,被古人视为具有神奇力量的动物,进而将其视为部落图腾。亚欧草原上分布较多的鹿石应该是这一崇拜现象的物化表现,鹿石上鹿嘴常呈現类似水鸟的尖喙状,此种鸟喙造型的鹿,被认为具有引领死者灵魂脱离肉身抵达天堂的神力。萨满宗教意义里,鹿也同时与“优良的军马”、“种马”等概念相连接,北极附近的爱斯基摩人也有相似的艺术造型,此种文化甚至可上溯至新石器時代。新石器时代诸文化中鹿崇拜现象频繁出现,如鹿首玉龙,饰有鹿首、鸟首的陶制礼器,各种鹿形纹样的器物、装饰品,殉鹿墓葬等。在巴泽雷克二号墓葬中,曾发掘出一位保存较好的古代游牧部落首領的尸体,因为长期封冻的结果,整个尸身保存完好,甚至连皮肤上的刺青都清晰如新,而鹿正是这位首領身上刺青图案的主要母題。巴泽雷克墓葬中出土的一些马匹被装扮成鹿的形象,极有可能是这一理念的体现。[18] 另外,ⅡM32出土的一件错金铁泡,在圆丘状铁泡表面,错金构成猛虎逐鹿的图案,错金技术在当时可能已经比较成熟。[19] 四、小 结 1963年阿勒泰市克尔木齐墓地发掘以来,2006年、2008年、2009年、2010年、2011年,新疆文物考古研究所先后在富蕴县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县清理发掘约600座古墓葬,多数墓葬有封堆,少数墓葬既有封堆,又有石圈,有的封堆内有石棺。从墓葬形制来看,有竖穴石椁墓、竖穴木椁墓,竖穴土坑墓以及无墓穴墓。 欧亚草原上牧业经济为主的文化,存在着众多文化因素延宕久远的现象,诸如墓葬类型的沿用、器皿形状的使用,尤其是金属器造型及其纹饰的传承,这在民族学上得到了有力的支持。墓葬形制的多样性似乎暗示了阿勒泰地区古代文化的多样性,因此也天然具备了复杂性的特点。 近年来,对与亚欧草原早期文化的研究越来越得到不同以往的重视,特别是对于其中发现的金属器的研究,最为突出。然而,金属器,特别是金器,因其性能稳定,传播地域广阔,其造型纹饰极有可能延续使用几百年,甚至千年,以此来断代或者研究文化因素的传播,需十二分的严谨和慎重,需结合其他器物、遗迹结构等方面进行全面的研究,对于金属器本身,更需结合金属矿石产地追寻,重点研究其艺术风格的时代特点。东塔勒德墓地体现的考古学文化与东哈萨克斯坦、阿尔赞2号墓、巴泽雷克墓地以及内蒙古等周边地域之间存在着不同程度的文化交流和相互影响,东塔勒德墓地碳十四数据显示部分遗迹形成的年代在公元前8世纪,这与出土遗物表现出的时代文化特征是比较一致的;而一些玛瑙珠、绿松石的加工技术显示出亚欧草原一以贯之的特征,[20]史前时期,从南西伯利亚经过阿尔泰山、天山,南来北往的文化交流,初见端倪。这些或清晰或隐约的线索,是以后进一步工作和研究的方向;东塔勒德墓地墓葬结构、黄金冶炼及其加工技术等其他手工业的的对比性研究,尤其是黄金产地的准确研究,也是需要更加清楚解答的问题。 (作者:新疆文物考古研究所 于建军;西北大学文化遗产学院 马 健。原文发表于《文物》2013年03期) [1] 新疆文物考古研究所:《2011年新疆哈巴河县东塔勒德墓地发掘简报》,《文物》2013年第3期。 [2] 近年来,为配合基本建设,在阿勒泰地区进行的抢救性考古发掘工作较多,已经整理发表的资料有: 新疆文物考古研究所、阿勒泰地区文物局:《富蕴县塔勒德萨依墓地发掘简报》,《新疆文物》,2006年,3——4合刊,29-34页。 新疆文物考古研究所:《2009年阿勒泰市克孜加尔墓地考古发掘简报》,《新疆文物》,2010年,第1期,35-46页。 新疆文物考古研究所:《阿勒泰市、布尔津县古墓葬考古发掘简报》,《新疆文物》,2010年,第1期,47-54页。 另有一些资料正在整理中。 [3] 林沄:《关于新疆北部切木尔切克类型遗存的几个问题》,《林沄学术文集(二)》,科学出版社,2008 邵会秋:《试论新疆阿勒泰地区的两类青铜文化》,《西域研究》2008年第4期,59~65页。 [4] 新疆社会科学院考古研究所(易漫白执笔):《新疆克尔木齐古墓群发掘简报》,《文物》1981年第1期。 [5] [俄]吉谢列夫著,莫润先、潘孟陶译:《南西伯利亚古代史》(上),17页,新疆社会科学院民族研究所,1981年。 林沄:《关于新疆北部切木尔切克类型遗存的几个问题》,《林沄学术文集(二)》,科学出版社,2008年。 文中涉及: [英]莫尔古若娃:《南乌拉尔地区的雅姆纳亚(竖穴墓)文化》,《公元前3千纪至公元前1千纪欧亚大陆腹地的复杂社会》,华盛顿,2002年。 [6] LudmilaKoryakova,Andrej Epimakhov:The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages,Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York. 邵会秋:《新疆史前时期文化格局的演进及其与周邻地区文化的关系》博士论文,2007年。 [7] 马健:《公元前8~3 世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》,《欧亚学刊》第8辑,38-84页。 [8] 马健:《公元前8~3 世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》,《欧亚学刊》第8辑,38-84页。 [9]〔苏〕吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》(上册),乌鲁木齐:新疆社会科学院民族研究所,1981 年,145-152 页。 [10] 新疆文物考古研究所:《2011年新疆哈巴河县东塔勒德墓地发掘简报》, 《文物》2013年第3期。 [11] 田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980年4期333-338页。 [12] 张文玲:《黄金草原——古代欧亚草原文化探微》,上海古籍出版社,2012年4月出版。 [13] 周广济, 赵吴成, 赵卓,花平宁, 王辉:《张家川马家塬战国墓地2007~2008年发掘简报》,《文物》2009年10期,30页图九、37页图三一。 [14] 马健:《公元前8~3 世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》,《欧亚学刊》第8辑,38-84页。 [15] 新疆文物考古研究所:《2011年新疆哈巴河县东塔勒德墓地发掘简报》,《文物》2013年第3期。 [16] 马健:《公元前8~3 世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》,《欧亚学刊》第八期,38-84页。 [17] 马健:《黄金制品所见中亚草原与中国早期文化交流》,《西域研究》2009年3期,50-64页。 [18] 陈健文:《中原与西伯利亚文化》,《张广达先生八十华诞祝寿论文集》,921~964页,新文丰出版股份有限公司,2010年9月。 [19] 新疆文物考古研究所:《2011年新疆哈巴河县东塔勒德墓地发掘简报》, 《文物》2013年第3期。 [20] [英]杰西卡·罗森:《红玛瑙珠、动物塑像和带有异域风格的器物——公元前1000——前650年前后周及其封国于亚洲内陆的交流现象》,《祖先与永恒》,397~462页,生活·读书·新知三联书店。 (责任编辑:admin) |