|

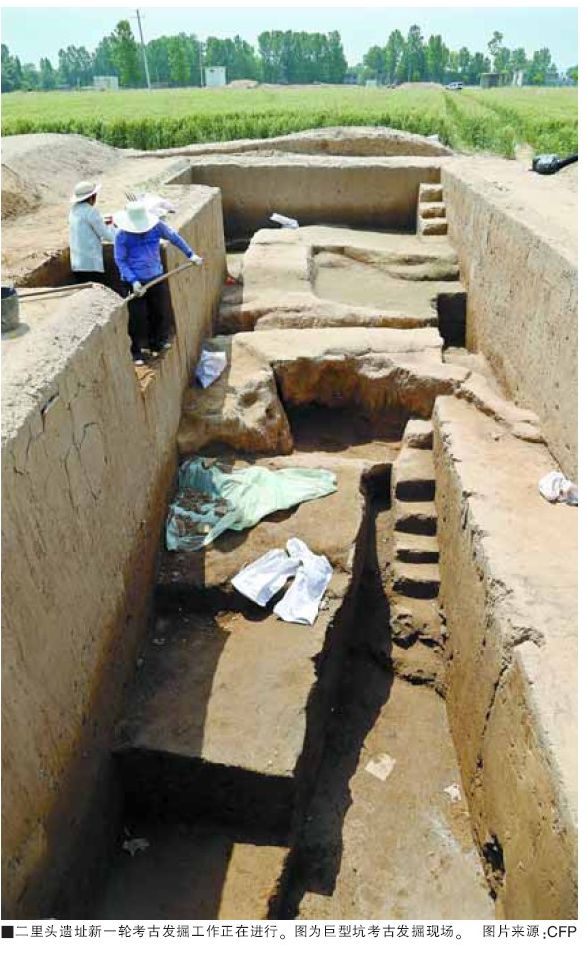

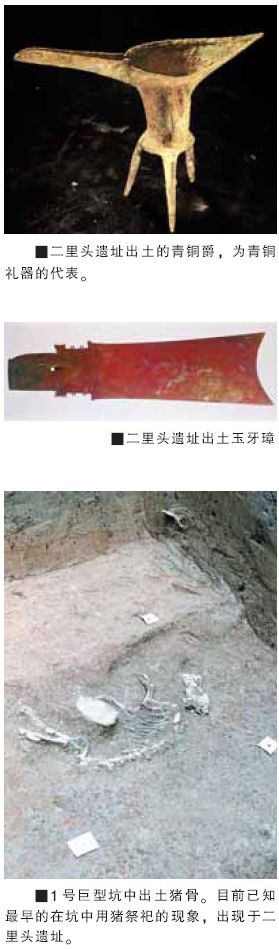

6月的一天,中国社会科学院考古研究所研究员、二里头遗址发掘主持人许宏,刚从二里头遗址发掘工地返回。他告诉记者,天气虽热,发掘却仍在进行,工地上研究人员、技师以及工人们每天的工作十分辛苦。 作为二里头考古工作队队长,他毫不掩饰自己的“二里头情结”。在中国文明史上具有里程碑意义的二里头遗址,他率领的团队扎根15年,在前辈的肩膀上思考与探索,通过他们的工作,一系列的“中国之最”广为人知。在他心目中,二里头遗址的工作正是中国考古学发展的一个缩影。正如对《二里头(1999—2006)》这部考古报告的评价:“浩浩五卷本,铅印的不仅是二里头遗址的一方一圆,更是中国考古学几十年风雨兼程的侧面描绘!”  确立二里头都邑 在中国文明史上的地位 《中国社会科学报》:二里头遗址的发掘至今已有56年。怎样评价老一辈学者在发掘、研究方面的贡献? 许宏:二里头遗址的发掘从1959年开始,除了中间因“文化大革命”中断了8年之外,几乎每年都有常规发掘。这项工作已延续了几代人。 目前,二里头遗址的发掘与研究工作,是站在前人肩膀上开展的。1999年,我接手二里头考古工作队,那一年正是二里头遗址发现40周年。此前,老一辈学者做了非常宝贵的奠基性工作。第一是建立起了以陶器为中心的文化谱系和编年系统,这项工作已得到国内外学界的认可。建立起大的时间框架是我们所有探索的前提。第二,通过二里头1号、2号宫殿、铸铜作坊以及出土铜器、玉器的贵族墓等重要遗存的发掘,确立了二里头都邑在中国文明史上的地位和作用。 《中国社会科学报》:今年正在进行的发掘有哪些新的收获? 许宏:配合大遗址保护,此次发掘首先是要搞清20世纪70年代发掘的2号基址与新发现的3号、5号基址之间的关系,在发掘中运用了高科技手段复查实测。以前的测绘,都是用皮尺和罗盘,误差较大,而且无法与现代技术手段对接,全站仪等精密测绘工具以及三维建模等技术的运用,将前辈发掘的遗迹与我们新发现的遗迹串联起来,有助于搞清它们的相互关系。 另一项工作是巨型坑的发掘。巨型坑是2010年我们通过系统钻探发现的,已经做过初步的工作。2000多平方米的大坑,其中有比较重要的遗迹,例如用猪祭祀的现象。今年又在两个地点做了发掘工作,丰富了对它的认识,为我们下一部报告做好田野的基础工作。 2010年,在一个小面积内相对集中地出土4具猪骨,是小猪的骨架,而且摆放是有规律的而不是散乱的。这种祭祀现象在二里头遗址首次被发现,而比二里头遗址稍晚的偃师商城遗址曾发现大规模的国家级祭祀遗迹。二里头的相关发现为探索偃师商城中国家级祭祀场的源头,提供了新的线索。 聚落形态考古引出 新发现、新认识 《中国社会科学报》:从聚落形态思考出发,有哪些新的发现和认识? 许宏:我接手二里头遗址的工作前,师从考古学家、原中国考古学会理事长徐苹芳先生从事城市考古。城市考古是聚落考古的一个重要组成部分。由于博士论文是在先秦城市考古的大框架下展开研究,所以我特别注重遗址的空间布局及其历时性的演变,接手二里头遗址让我得到了一个平台,将以前的学术思考加以实施。从聚落形态的角度来研究二里头遗址,会产生一套新的做法。比如,前40年,对二里头遗址的现存范围和面积等一直争论不清,从1.5平方千米到9平方千米的推测都有,并未在田野中经过勘查而证实。按照过去的建构分期的思路,会认为遗址中间遗存丰富的部分还没弄明白,边缘部分没有多少意义。而沿着聚落形态考古的方向,就换了一个思路。我接手后的第一个季度,就通过梳理以前的发掘资料以及新的发掘,确认遗址具体的、现存的分布范围。做起来实际很简单,一个多月的时间,我们就第一次在二里头的平面图上标注出了遗址的大致边缘线,确定其现存面积约3平方千米。 确认了遗址的分布范围后,又在遗址西部进行了普遍钻探,确认了这里仅是一般居住活动区,没有大型建筑和贵族墓葬等,我们就将中心区锁定在了遗址中部和东部的高地上,以后的工作主要集中在中心区。这就是纲举目张,对一个都邑一定要做其最重要的部分,才能掌握其发达程度和重要意义。然后我们又对前辈已经发掘、大家已熟悉的1号、2号宫殿进行补充发掘。 要感谢前辈没有像发掘一般聚落遗址那样竭泽而渔地挖到生土,他们发掘到最重要的遗迹表面就将工作停下来,又在记录中为我们留下了重要线索。沿着这些线索重新钻探、发掘,就有了一系列重大发现。比如,前辈已知道在2号宫殿下面有大型的夯土建筑,但是这一建筑究竟是什么样的,面积多大,结构如何,当时还不清楚。现在知道3号基址,至少是三进院落,长度至少150米,完全改变了我们对二里头宫室建筑演进过程的认识,以前认为独立四合院式的建筑结构比较简单,时间应该较早,而多重院落的建筑时代要晚,没想到更为复杂的建筑时代更早。两者中间还有一段废弃的时间,存在“重整旗鼓另开张”的现象,这样认识一下就提升了。 前辈已发现宫殿区东边的大路,但当时钻探了一百多米由于冬季麦田浇水就中断了,其后又因其他原因一放就是几十年。等到我拿起他们的记录翻检,从中“发掘”到了这条线索,继续追探,一条700多米的大道被发掘出来了。又有一个老乡说他家地里的麦子一直长得不好,我们一听就很兴奋,这很有可能是由于沉埋地下的大型基址夯土引起渗水不畅,导致麦子长得不好,钻探结果是宫殿区北边的大道。这样就发现了“中国最早的十字路口”,随后追探出了“井”字形大道。就这样,串糖葫芦似地有了一系列新发现:1号、2号宫殿前后都发现了大型建筑基址,由此确认宫城内存在两组中轴线布局的大型宫室建筑,而且在1号宫殿前发现的7号基址坐落于宫城城墙上,应该是宫城大门的门塾。二里头宫城,这座“中国最早的紫禁城”面积近11万平方米。在宫城南边又发现了一处官营手工业作坊,就是我所说的“最早的国家高科技产业基地”,又新发现了绿松石制造作坊,其产品也是贵族专用的。这一系列新的发现都建立于聚落形态考古的方法论上。 《中国社会科学报》:二里头遗址发掘和研究是1949年以来广受关注的“典型代表”之一。怎样在考古学学科发展历程中认识二里头的工作? 许宏:现在看来,1999年我接手二里头考古工作队后取得的新发现,并不是因为我本人多聪明或是偶然的机缘,实际上与中国考古学学科发展的步伐是一致的。二里头遗址的工作与其他遗址一样,我们站在前人肩膀上,有共同的思考。陶寺、新砦、二里头、偃师商城、洹北商城等遗址的工作都是如此,二里头考古工作的进展是中国考古学学科发展的一个缩影,应将其放到中国考古学发展的大框架中来观察。目前,整个考古学学科,都在经历从以陶器为核心建构分期和谱系的所谓文化史研究,逐渐转向以聚落形态为主旨的社会考古研究的过程,这就要求我们要将工作做深、做细,目前,二里头的考古工作恰好处于这个学科转型的节点上。  二里头遗址的意义 在于其为“最早的中国” 《中国社会科学报》:夏朝是否存在、二里头遗址是否是夏都,如何回答这些“剪不断,理还乱”的问题? 许宏:关于《二里头(1999—2006)》,学界关注的几点,一是以聚落形态为中心的考古发掘和研究,二是多学科合作的理念及付诸实施。譬如报告的主编之一、我们的合作者中国社会科学院考古研究所研究员袁靖就说,二里头遗址是目前中国多学科合作、“多兵种会战”规模最大、“兵种”最齐全的一处遗址。同时,也有学者注意到,报告在结语中仅仅一处提到夏,即“二里头遗址是探索夏商文化及其分界的关键性遗址”。 二里头“姓夏”还是“姓商”的讨论属于阐释层面。在严谨的田野考古报告中,没有必要做过多的、个性化的阐释,应更侧重其资料性。包括一定时段内的“共识”、主流观点等在内的阐释都在变化,因此我们应该淡化这种争议。 《中国社会科学报》:摆脱“姓夏姓商”的对号入座式的研究与争论,应该如何在中国文明史特别是文明起源问题上认识二里头遗址的意义? 许宏:二里头是“最早的中国”——东亚大陆最早的广域王权国家,这本身已经非常有意义,其重要性不在于它是否为夏都。在整个东亚大陆从没有中心、没有核心文化过渡到出现一个高度发达的核心文化,二里头正好处于这一节点上。二里头的价值不在于最早也不在于最大,而是在这个从多元到一体的历史转折点上。这里发现了中国最早的宫城——最早的“紫禁城”、中国最早的“井”字形大道即城市主干道网、中国最早的中轴线布局的宫室建筑群、中国最早的车辙、中国最早的官营手工作坊区、中国最早的铸铜作坊和绿松石器制造作坊、中国最早的青铜礼器群等。从考古学本位看,这些已足够了,暂时不知道二里头“姓夏”还是“姓商”,并不妨碍我们对二里头遗址在中国文明史上所具有的历史地位和意义的认识。 关于二里头遗址博物馆的定名,我认为“二里头遗址博物馆”是最理想的,而且是国际通用的。二里头在世界上是独一无二的,没有必要再加任何前缀。至于其族属或王朝归属,还属于推论和假说而非定论,不宜放到正式的馆名中。 现在看来,二里头文化最新的高精度系列测年偏晚偏短,其主体或已进入商代的纪年。因此,二里头是夏都还是商都,学者可以提出不同看法,到目前为止我们还不能排除任何一种假说所代表的可能性,这是一个最基本的认识前提。在像殷墟甲骨文那样带有自证性的、当时的、丰富的文书材料出现之前,无法对一个考古遗址进行对号入座式的定性研究。我认为,殷墟之前的中原还处于“原史”(Proto-history)时代,有文字材料但非常零星,并不足以解决族属、王朝归属和具体的王朝发展阶段等狭义的历史学问题,此时仍属于传说时代;真正的信史时代是从殷墟开始的。对有争议的夏王朝的问题,我自认为是“有条件的不可知论者”。(原文刊于《中国社会科学报》2015年7月3日) (责任编辑:admin) |