|

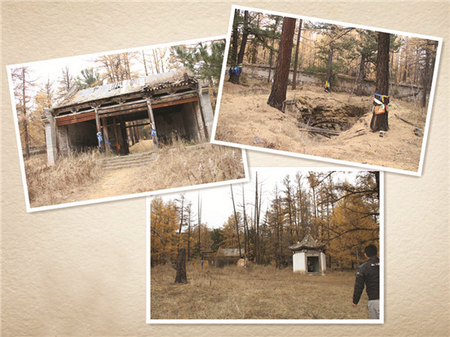

靖公主陵是作者赴蒙古国调研安排中的重点内容。该文虽为学术考察,但文中描绘了一幅秋日的静美景色,金色的肯特山,寂静的公主陵,读来给人以身临其境之感。即便是对历史的叙述也情景交融,似为亲历,将已经逝去的时空重现在读者眼前,去尽情领略自然、历史和文化之美。  2013年深秋的一个清晨,迎着暖阳向着肯特山的方向前行,旷野的风也带上了期盼的味道。土拉河一路蜿蜒,不时出现在我们的视野中,这条发源于肯特山脉的河流东西横亘,全长700余公里,东起肯特山,经乌兰巴托市,西至杭爱山与鄂尔浑河交汇,并经色楞格河流入贝加尔湖。恪靖公主陵所在地位于蒙古国中央省额尔德尼苏木境内,距乌兰巴托市约120公里。 秋日肯特山 接近肯特山,深秋的风和着樟子松的味道弥漫在车内,沿途不时经过牧人的毡包,远远望去有牧人忙碌的身影。不久来到了一处山口,这个山口被称为扎木图达瓦,即“有路的山岭”,一条砂石小路通向肯特山深处,前行大约2里许,即到了肯特山自然保护区入口 ,路边除了蒙文和英文书写的自然保护区标志外,左手边矗立一敖包,指引着方向,草原上这样的敖包随处可见,每条公路岔路口,每一道山谷谷口,召庙附近或者离苏木和毡包最近的地方,都会看到飘动的哈达。在旁人的眼里它是一道风景,而对行走在路上的人它就是标识。 肯特山附近常年雨水丰沛,进山的路上常会遇上泥沼,十几公里的路可能会花上一个多小时。越往里走,山岭亦加起伏多变,松林密集高耸,不知什么时候留下的车辙印、马蹄印成了辨识方向的标记。下午三点左右,一行人开始徒步向公主陵前进。此时云角低垂,在树的缝隙中时隐时现;阳光西斜,铺洒出一片金黄。大山与松林在几百年前或者更久远的时候就已相互依存,成就了这片土地的肥沃,脚下是松软的松针,不时露出地表黑得让人惊讶的土层。风吹过,头上和肩上就会洒落上金黄的松针,细细的、软软的。接近公主陵,景色也随之发生了变化。眼前是一片开阔的山地,两侧的松林呈拱卫之势,延绵的群山形成了天然屏障,公主陵就在屏障下的台地之上,不过想要过去还要经过一片沼泽地。这片沼泽地距陵址不足千米,东西横卧,有五、六十米宽,水壑相连,长满了低矮的红柳,远处望去,红柳掩盖了下面的泥水,进去以后才发现沼泽地中还有一条小溪穿流。想来这片沼泽地过去应为河道的位置,这条河源于汗山,应是土拉河上游的一部分——西白音河。河流与陵区整体风貌构成山环水抱之势,可见当时选址时之精妙。更何况,肯特山千百年来被誉为蒙古圣山,是蒙古帝国的发源地,据说成吉思汗即葬于肯特山起辇谷,而公主陵所在的山名成吉思汗山,一些地方史料干脆称之为汗山。附近亦是喀尔喀蒙古土谢图汗家族墓地,但具体在哪个山岭还不得而知。 公主陵印象 陵址被山谷两边的松林遮挡,若隐若现,曾经被踩踏的痕迹形成了一条天然的甬道,直通陵址区。陵址背风向阳,山前台地开阔,周边原始林木葱郁、挺拔,这里有着谁也不忍去打破的宁静,安静得可以听到彼此的呼吸,和林间偶尔的风声唱和的是我们的脚步声。陵址仍留存部分地表建筑痕迹,山门、享殿、墓葬自南而北中轴排列,清代建筑格局明显。山门高约2米,仅存门框,其后应为仪门位置,建筑痕迹无存,仅余原青石踏跺;享殿面阔三间,硬山式建筑,墙体保存相对完好,前后岀廊,可见楹枋彩画痕迹,这里偶尔会有游人到访,墙体上有不少不同时间的涂鸦,蒙文多些,估计会有一些类似“某某到此一游”的“佳作”;墓葬位于享殿之后,占地南北约10米,东西约6米,地表建筑损毁殆尽,墓坑周边仅存青条石基址,从现存痕迹可以看出墓室分前后两间,青砖券顶,其后应为宝顶所在位置,墓坑最深处不及3米。墓葬早年曾多次被盗,随葬品盗掘一空,破坏极为严重,公主棺椁亦不见踪迹。民国年间文人名文睿华者,为公主府后人,上世纪三十年代末曾撰写《公主府志》,描述肯特山公主陵“其棺亦用檀木制成,以银镶表悬棺洞内”,不知确否,但从描述上看,其用度是符合规制的。1959年,蒙古国家历史博物馆(现蒙古国国家博物馆)对恪靖固伦公主陵进行清理发掘,墓葬中发现了公主木棺和一具男性遗骸,应为夫妻合葬。 墓葬区建有围墙,外围墙周长约260余米,呈方形,仅东墙、北墙较完整,南墙大部毁损,青石和砖混合垒砌。山门东南六角碑亭内立乾隆五年恪靖固伦公主神道碑,汉白玉质地,龟趺龙首,碑身上系了十几条蓝色的哈达,龟趺上放置些酥油、糖果、建筑瓦片,还有零散的蒙币。偶尔到访的游人和当地的牧人会采用这样的方式表达对逝者的敬仰。碑体通高3米许,有断裂痕迹。碑文原为满汉两种文字,可惜现在字迹几无可辨,数年过后或将变为无字碑了,但好在中国当代史学家、蒙元史学者翁独健先生早年曾收录有此碑的抄本,聊可意会原旨。 碑亭为原址重建,面积不大,粗看一下也不过十平米左右。从亭柱标示牌看,蒙方2000年曾对此做过简单维修。陵址区内随处可见残破的原建筑构件,在陵区东南的开阔地,有一处用原建筑檩枋改造的条桌条凳,为陵区的肃穆添加了些许人文的东西。  天子之女的生前与身后 恪靖公主是康熙皇帝六女儿,其府建在归化城北,陵址在漠北喀尔喀蒙古家族墓地。这一府一陵相距不可谓不远,恪靖公主当年从漠北返京,所备用度按照60天计,公主从京城至归化城所用时间也在20余天。 喀尔喀蒙古世代生活在这片土地上,漠北喀尔喀蒙古最早为元太祖后裔达延汗第八子格勒森扎领地。蒙古《黄册》这样形容:“喀尔喀万户居杭爱汗山,如同归来的哨兵与生命的后盾”。清朝初年,解决好漠北蒙古的问题直接关系到清朝北部边疆的稳定与否。虽然在早期双方已多有往来,但是喀尔喀并未完全归附。漠北土谢图汗部、车臣汗部、扎萨克图汗部三大部,以土谢图汗部为各部之首,而且漠北宗教首领哲布尊丹巴一世出自于土谢图汗部,也使得土谢图汗部具有一定的号召力。清政府为此做了多方努力,包括遏制准噶尔部噶尔丹的武力扩张,曾三次御驾亲征,打击沙皇俄国对清领土的觊觎,并对因战乱而陷入困境的喀尔喀蒙古进行安抚。以康熙三十年(1691年)多伦诺尔会盟为标志,外藩喀尔喀蒙古正式归附清政府,清朝北部边疆的治理进入了一个新阶段,喀尔喀蒙古日渐成为清朝北部边疆的大漠屏藩。与喀尔喀蒙古的联姻可以推进这一进程的稳步发展,因此,清政府择选土谢图汗部汗王未来继承者敦多布多尔济郡王为皇家额驸,将其与公主指婚,康熙三十六年(1697年)十一月在京城完婚。按照惯例,应前往漠北,但此时正值冬季,更重要的是漠北局势尚属动荡,且婚后不久公主即身怀有孕,北行漠北计划暂且搁置。 康熙三十八年(1699年),漠北土谢图汗察珲多尔济去世,额驸敦多布多尔济于次年三月承袭汗位,公主亦随之启程漠北。恪靖公主婚后第一次踏上了喀尔喀蒙古的土地,在这片广袤的草原上经历了夏天的草木葱茏,也经历了冬天的萧索荒凉。常年的战乱给这片土地带来了的创伤久久难以康复,克鲁伦河带着往昔的回忆,默默流淌。康熙四十年(1701年)春草尚未萌生的时候,公主获准回京。康熙四十二年(1703年),择选归化城北、鞥衮岭之南为其建府,康熙四十四年公主入住。雍正十三年(1735年)三月初九日,恪靖公主在归化城公主府病故,享年57岁。公主去世后,清廷赏银三千两,遣官致祭,并委派办理归化城事务兵部尚书通智办理善后事宜。乾隆元年(1736年)五月十一日公主金棺启程,归化城各级官员恭送,归化城副都统带兵丁护送至三百里外土默特北部边界,交由喀尔喀人众继续前往喀尔喀本部安葬,乾隆二年十二月安葬诸事宜完毕。以后每年春秋两季,由太常寺颁发香帛致祭,日常祭扫由守墓户负责,现在的额尔德尼苏木就是守墓户的后裔。公主的故事在周边的牧人当中流传甚广,早在山下的时候就有牧人告诉我们:山里面埋着一位中国嫁到这里的公主。 这些遗留下来与恪靖公主相关的信息,渐渐淡化了在看到公主陵址后凝重的心情,把思绪从纷繁的历史背景中拉了回来,一些文化特质在历史的长河中以不同的形式影响着今天的人们,不在于你是属于哪个国度,也不在于你是属于哪个民族。 (《中国文物报》2014年5月9日7版 作者单位:呼和浩特博物馆) (责任编辑:admin) |