|

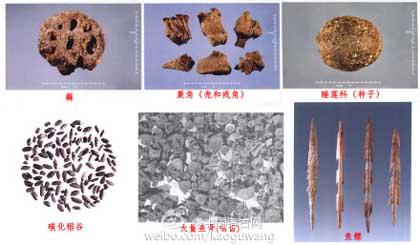

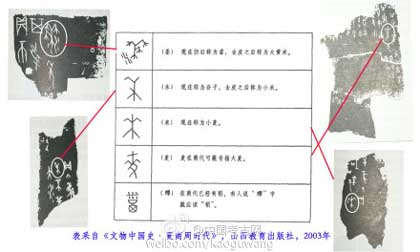

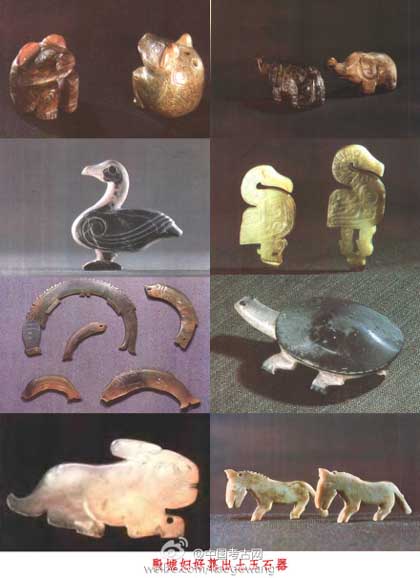

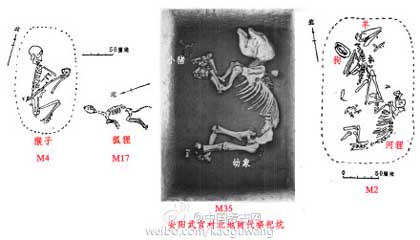

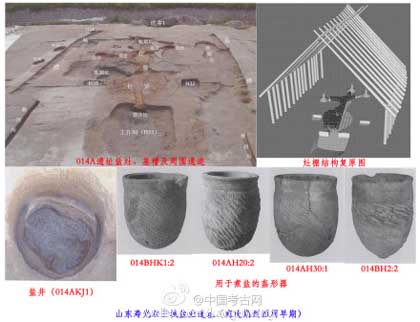

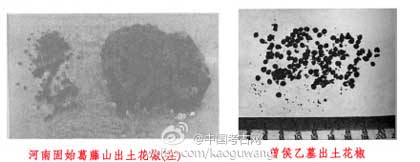

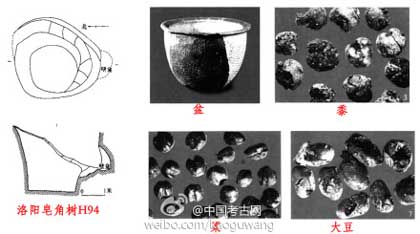

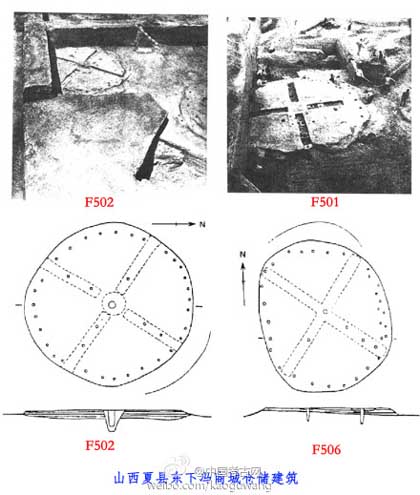

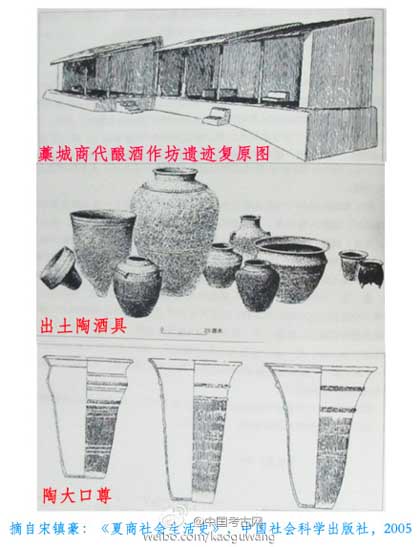

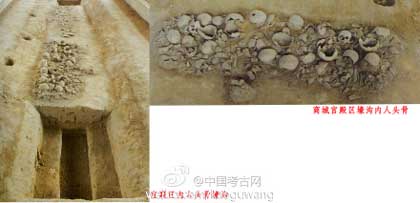

#舌尖上的考古#考古食谱~距今8千年前的河北舞阳贾湖遗址:这里也许已经可以“风过时闻稻米香”,并且养了猪和狗。然而他们最喜欢的是水中的动物和植物,包括鲤鱼、草鱼、青鱼等各种鱼类和莲藕、菱角等,山中野味则主要是鹿肉。某些遗迹现象还表明他们可能会举行宴会性质的活动,打打牙祭哦~ 2012.11.27  #舌尖上的考古#在距今约5000年前的河南灵宝西坡遗址,考古学家利用碳氮同位素方法分析墓主的食性,发现虽然大家都以小米为日常主食,但墓葬规模较大的四个墓主氮十五的比例明显要高于其他人,这意味着他们的食肉比例可能较高,是幸福的“肉食者”呀~ 2012.11.28  #舌尖上的考古#四千年前,一场灾难让青海民和县喇家遗址以一种特异的姿势定格在历史的长河中,这里有许多重大发现,其中就包括一碗四千年前的面条,陶碗略斜翻扣而形成一个密闭的空间,使得碗底的面条得以保存。鉴定结果认为它可能是由小米面(粟、黍)制成。考古学家将四千年前的滋味儿带回了现代~ 2012.11.29  #舌尖上的考古#食粮篇~进入传奇的夏商时期,人们的主食仍然是已经种植了很多年的五谷杂粮,加工烹煮的方法最普遍的是“米而不粉”,谷子呈粒状,故而他们在文献中也被称为“粒食之民”,商代甲骨文象形记事,帮助我们留下了那个时代人们印象中各类谷物的剪影~ 2012.11.30  #舌尖上的考古#食粮篇~ 商人拥有着比我们想象中更多的自然财富,祭祀的盛典上“家畜与野味齐存,肥鸭共鲜鱼一席”,在贵族们的晚宴中不仅有“鸡豚狗彘之畜”,而且也“鱼鳖鼋鼍为天下富”了~ 2012.12.1  #舌尖上的考古#食粮篇~商王朝的贵族们自然不用担心吃不饱饭,可狩猎作为一项传统活动也未曾终止,文献中记载统治者田猎的意图在于祭祖、宴请宾客及自己食用。捕获的动物也是各种各样,一些祭祀坑中甚至发现了猴子、狐狸、河狸等,如果这些都曾经被食用的话,那他们口味在今天也是很奇特了~ 2012.12.2  #舌尖上的考古#食粮篇~鱼类是夏商时期重要的水产品,甲骨卜辞中有商王亲自捕鱼的记载。当时生态条件很好,鱼类资源丰富,所捕鱼多出自本地,但商王有时也会想尝尝别地的美味,例如遥远海域里的鱼~~ 2012.12.3  #舌尖上的考古#烹调篇~由于青铜冶炼的发展,夏商时期的贵族们开始了真正意义上 “钟鸣鼎食”的生活,鼎是当时生活中的多面手,不仅用于烹煮,也用于盛食祭祀。从夏的简约朴素到殷墟的繁缛精美,铜鼎不仅烹调出美妙的滋味,也烹调出一朝独特的政治、思想与艺术。 2012.12.4  #舌尖上的考古#烹调篇~鬲是极具中国特色的烹饪具,出现于新石器时代,对夏商之人而言,也是很古老的器具了。看来他们并未忘记老祖宗的传统,这种元老级炊器也被铸成了青铜器,宴会中还会用到吧~ 2012.12.5  #舌尖上的考古#烹调篇~甗原本是甑与鼎或鬲的杂交品种,是一项利用水蒸气来蒸熟食物的发明~在殷墟妇好墓曾出土一件巨大的三联甗,是由一个长约103.7厘米,重达131公斤的长方形六足甗架和三口大甑组成,它就像一座可移动的多眼烧灶。有了这样的规模的蒸具,开一场大型宴会应该也没什么问题了~ 2012.12.6  #舌尖上的考古#烹调篇~比起上层人物来,夏商时期“草根阶层”的炊具可就朴实得多了——他们用不上铜器,也没太多心思去雕刻那么多神秘含义的花纹,简简单单的几只陶器就足以装点他们的生活了,然而正是这些不起眼的器物,构成了形形色色考古学文化的主体,难怪说人民是历史的创造者嘛~ 2012.12.7  #舌尖上的考古#烹调篇~商王吃饭,可谓五味杂陈,《吕氏春秋》载伊尹给商汤开的一份菜单中光调料就有“阳朴之姜,招摇之桂,越骆之菌,鳣鲔之醢,大夏之盐”,暂不管有多大“水分”,考古学家在山东可发现了真正的盐业遗存,据推算一个盐灶一次举火可获上千斤盐,盐大概就是商王朝的“十三香”了吧~ 2012.12.8  #舌尖上的考古#烹调篇~花椒是一种重要的调味品,其价值在辛辣。川湘菜系皆以“辣”为特征,而川湘渝地区的人们更是无辣不欢,“嗜辣”传统有多久?河南固始商代墓一位墓主可能就有这种习惯——考古学家在其牙齿及上颌旁边就发现了花椒数十粒,而更多的则是春秋战国时期的南方地区~ 2012.12.9  #舌尖上的考古#加工储藏篇~杵臼是夏商时期重要的谷物加工工具,人们用它将收割回来的谷物进行脱粒。殷墟妇好墓曾出土了一件玉质杵臼,杵长和臼高都不足30cm,像不像玉兔捣药所用的~~ 2012.12.10  #舌尖上的考古#加工储藏篇~将粮食藏在地窖里是一种历史悠久的传统,新石器时代已然。今天来看看二里头文化的地下粮窖,深2.86米,东壁有环形斜坡通道可达窖底,南壁中部还有一个壁龛。这里出土了罐、盆、尊、瓮等各种陶器,还水选出粟、黍、稻、大豆、小麦等粮食以及酸枣核等植物籽实,储藏很丰富呀~ 2012.12.11  #舌尖上的考古#加工储藏篇~相比昨天的皂角树粮窖,藁城台西的窖藏井显得更为精致。它发掘时深达5.4米,基本形制是上面一大坑加下面一方井,井四角有对称的凹槽凸出坑外,推测是为安立柱以方便盖井盖,坑底斜铺着用以防潮的10根圆木,有人认为这个窖穴是井藏式冷库,利用地下低温来延长“保质期”。 2012.12.12  #舌尖上的考古#加工储藏篇~储藏各有妙招,人们不仅在地下挖起了窖穴,还在地上建起了仓库。在东下冯城内西南隅有四五十座圆形建筑群,排列较规整,直径八九米,由一个中心柱坑和周边密集的柱洞组成,高出地面30-50cm,却找不到门的痕迹。有人推测是门开在壁上的“粮囷”,有人认为是储盐场所~你认为呢 2012.12.13  #舌尖上的考古#食器篇~ 匕也是新石器时代就已经出现,到商朝由于生产技术的发展则更加丰富多彩,除了骨匕以外还出现了铜匕、玉匕。同时也出现了一些颇有特色的产品,如下面这件羊首匕,整体呈流畅的柳叶形,两侧有钮,钮上各系有一个小环。柄部雕刻成形象的羊头,草原风情浓厚呀~ 2012.12.14  #舌尖上的考古#食器篇~今天要介绍的是与我们在吃火锅时经常要用到的漏勺类似的器物——漏匕~在山东平阴朱家桥遗址就出土了这样一件“骨柶”(sì,是与匕相类的器物),前端弧刃,上面钻有若干漏孔,故推测为漏柶。发展到战国时期时,在曾侯乙墓中与“金饭碗”(金盏)同出的金质漏匕则更为精美~ 2012.12.15  #舌尖上的考古#美酒篇~酒是谁发明的?仪狄?杜康?抑或是另一个没有留下名字的人?在藁城台西遗址就发现了酿酒的作坊,在这里有一系列可能用于酿酒的器物,包括盛储酒的瓮、罍、尊、壶,盛放酿酒用的大口罐,蒸煮酿酒原料的“将军盔”和灌注酒浆的漏斗等,还发现了酿酒用的酵母~ 2012.12.17  #舌尖上的考古#美酒篇~商代,甑并不是罕见器物,但是正中竖立一根汽柱的甑就比较罕见了。这根柱顶设计成四瓣花朵形,透底,中心的突起如花苞待放。一般认为这件器物是用于蒸食或汽蒸的器物,也有人认为是提取蒸馏酒的器具。似乎都有可能,只不知商人是不是和我们的考古学家想法一致呢~ 2012.12.18  #舌尖上的考古#美酒篇~“维北有斗,不可以挹酒浆”,诗人对着夜空天象感叹的歌声蜿蜒流过几千年一直传到现在。今天,几千年前商周时期“挹酒浆”的“斗”已经为人们所见,同诗人的诗句相似,在醉乡酒海中融入了古典厚重的历史和浪漫轻灵的逸兴~ 2012.12.19  #舌尖上的考古#美酒篇~“瓒”的名称见于文献和甲骨文中,它是一种用来汲引的酒礼器,如《周礼》:“祼(gùan)圭有瓒,以肆先王,以祼宾客。”晚商《乙卯尊铭》:“乙卯...王赏子黄瓒一,贝百朋...”, 目前考古所见被称为“瓒”的,是江西新干大洋洲商代墓中出土的这件青铜觚形器~ 2012.12.20  #舌尖上的考古#美酒篇~除去以前介绍的各种规矩的“重器”,古代还有一种形态各异的“鸟兽尊”,就是指那些外表呈现鸟兽形状的盛酒器,相比较而言,这些尊显得更加多姿多彩,更具有生活情趣,更考验匠人们的观察能力、设计思想和技艺水平~嗯,会不会让人也更有胃口... 2012.12.21  #舌尖上的考古#美酒篇~“秬鬯(jù chàng)一卣(yǒu)”是金文中较常见的一句话,学者认为它是指以黑黍和郁金香草酿造的酒,这在当时是一种十分高档的酒,卣也就相当于今天高档酒的包装~当年红极一时的“愤怒的小鸟”是一种动物造型卣——“鸮卣”,它比起今天的高档酒酒瓶子还要精美得多了~ 2012.12.22  #舌尖上的考古#美酒篇~新干大洋洲商代墓中还有一件奇特的方卣,在腹部四面中央有长方形透孔,从外面看是相互交叉的十字透孔,从内部看则是两根交叉的方形管子。据研究,是可以用来调节酒温的,既可用炭火或热水温酒,也可用冰水降酒温,适于四季饮酒~ 2012.12.23  #舌尖上的考古#美酒篇~爵,这是一尊满身笼罩着迷雾的酒器——它的名字是宋人赋予的,而它们本只是存在于宋人的想象中。商人饮酒的时候,是将它们放到唇边还是只用来温酒?甚至是滤酒器?更让考古学家们感觉有些摸不清头脑的是它们头上顶着的两个小柱子,这又是做什么用的呢? 2012.12.27  #舌尖上的考古#美酒篇~孔老夫子曾经面对礼崩乐坏的社会现实大发牢骚:“觚不觚,觚哉!觚哉!”(《论语•雍也》)可见在礼制中觚的重要性,觚也是沿用时间较长的酒器,看看它那庄重优雅的身姿,纤细薄轻的体态,确乎让酒不醉人人自醉~! 2012.12.28  #舌尖上的考古#美酒篇~对于吃饭喝酒,文人们常常向往莺歌燕舞、觥筹交错的场景,尽欢尽兴,豪情大展~一般文献中的所称的觥是指犀角制成的饮酒器,而考古所称“觥”的形制有两类,一类为牛角形,较少;一类为单把罐形。二者盖上都有兽头装饰,它们的共同特点是兽头上都有角~ 2012.12.29  #舌尖上的考古#美酒篇~《韩非子》载当年箕子看到纣王用象牙筷子,感到害怕,因为这就意味着骄奢的开始。若是箕子先生看到纣王的祖先用的这只豪华酒杯,恐怕更要震惊了:它正是用象牙根雕制而成,属于战功赫赫的妇好,通体装饰繁杂的花纹,还镶嵌了精美的绿松石~ 2012.12.30  #舌尖上的考古#美酒篇~壶可是盛置美酒琼浆的重要器物,它的铭文中又有“郁壶”、“醴壶”等自身名份。壶的经典造型是有方有圆,直口或微侈,长颈,鼓腹或垂腹,并且附有圈足、双耳和盖。不过也有十分杰出的作品,有一件就是充塞着小编青春记忆的“教科书式”国宝——莲鹤方壶~2012.12.31  #舌尖上的考古#奇器篇~除了光鲜亮丽的青铜器,商人有时也会用到一种比较“惊悚”的饮食器具——人头骨!在郑州商城发现了埋藏有人头骨的壕沟,呈南北长方形,出土带有锯痕的人头骨近百个,赫然正是“人骨作坊”残留品呀!据称他们可能将头盖骨用作器皿,以显示其战功或身份高贵。2013.1.1  #舌尖上的考古#奇器篇~这件其貌不扬的鼎的出现大概颠覆了人们对鼎的传统认识吧~这是件充满了实用主义色彩的创造品,报告直接称为“炭盘鼎”。它是在鼎的三足之间加设一个炭盘,这样就可以利用下面的炭盘直接给鼎内食物加热了。这件鼎口径仅有11.8cm,深3.4cm,大约是一个小型火锅呀~2013.1.3  #舌尖上的考古#奇器篇~去参观过曾侯乙墓的朋友也许在下面展柜前听到过 “楚王好细腰,国人多饿死”的典故,因为这几件鼎确实紧紧地束缚住了自己的“小蛮腰”,似乎要显现出一派风姿绰约的情态来~实际上这正是“楚式鼎”的一个特征,也从另一个侧面反映了曾楚关系,舌尖上的美味变成了舌尖上的政治~ 2013.1.4  (责任编辑:admin) |