|

粮食危机、获取权与1959-1961年大饥荒的再解释 赵德余 原文出处:《华南农业大学学报:社会科学版》(广州)2014年第20144期 第1-14页 作者简介:赵德余,复旦大学 社会发展与公共政策学院,上海 200433 赵德余(1974—),男,安徽巢湖人,复旦大学社会发展与公共政策学院教授,主要研究方向为公共政策理论及其在农业与医疗领域的运用。E-mail:deyuzhao@163.com 内容提要:无论诉诸农民退社权的剥夺、公共食堂,还是从政府救济能力、城市偏向的供应制度,这些单个因素或视角的解释不能让人信服地理解大饥荒发生的真正机制与根源。将解释大饥荒的各种因素纳入到一个能够包容各种假说在内的系统的政治经济学模型,增加了一些被现有文献所忽视的因素如家庭储备与社区共济机制失灵等因素。对大饥荒研究存在的两个重要争论是可以得到消解的,显然,关于大饥荒发生的解释应该同时侧重于粮食生产领域和分配领域,而关于Sen的粮食获取权理论也同样适用于对非市场经济的大饥荒进行解释。 关 键 词:粮食危机/获取权/大饥荒/社区共济机制 一、引言 对于1959-1961年期间的粮食政策与农业危机、饥荒问题的研究有两个基本的问题一直存在争议:一是粮食产量大幅滑坡的原因或农业危机发生的原因问题,即大跃进或农业合作化直接造成了农业危机,还是自然灾害的意外冲击造成的?还是其他的什么原因造成的?另一个问题是大饥荒或大批人口的非正常死亡产生的原因应该如何解释?直观的解释毫无疑问是农业危机或粮食产量的大幅下挫造成了饥荒。但是,值得深入探究的问题是,农业危机对于饥荒而言是充分必要条件吗?或者说农业危机一定会造成那场20世纪最为严重的人类饥荒灾难吗?如果答案是否定的话,那么人类大饥荒发生的必要条件是什么?政府可以采取哪些政策行为干预缓解甚至避免大饥荒的发生与恶化?因此,本文研究的一个重要命题是:人民公社制度的生产效率损失构成了粮食产出下降的主要原因,但并不构成饥荒发生的主要原因,对于解释饥荒发生的主要因素是生产性、分配性制度以及救助等一系列的政策安排。 Sen研究了孟加拉等许多地方的饥荒发生的原因是由于食物的获取权利受到剥夺,而且其交换权利的剥夺多数情形是在市场环境由于粮食价格相对其工资收入的交换比例迅速上涨造成的[1]。在这种饥荒案例中,有两个特征特别引人瞩目,即一个地区的粮食总供给量有可能并没有出现严重或显著的下降,同时,饥荒对于不同职业与阶层的人群影响是不同的,饥荒与死亡主要发生在贫困的低收入人群,其缺乏支付能力造成了粮食的交换权利恶化或被剥夺。但是,在中国1959-1961年期间发生的饥荒,其情形与Sen的研究存在一个显著的差异,中国的粮食交易市场在1957年之后大体上已经被消灭了,即使还存在一些零星的地下或黑市交易,其影响对于大规模农村人口的食物或粮食获取权问题几乎微不足道。这表明与Sen的案例不同,中国农民的粮食获取权被剥夺并不是由于其支付能力相对市场价格高涨而弱化或恶化的缘故,相反,中国农民的粮食在这一时期是由一套正规的非市场的组织制度进行配给和分配的,农民的粮食交换获取权在很大程度上是一个组织制度系统的功能运转与协调问题,但是,与孟加拉等任何世界其他地方的饥荒结果一样,最终问题集中体现在农民对于粮食的获取权的确是恶化以至于被剥夺了,不过,中国农民的粮食获取权不是市场失灵造成的,而是公社体制下粮食的交易与配置系统以及一系列相关政策系统扭曲与失灵造成的。 本文试图对各种解释大饥荒的假说进行梳理和整合,以构造一个能够包容各种假说在内的系统的政治经济学模型,并考虑和增加一些被现有文献所忽视的因素①[2,3]。在重新检视各种可以验证本研究相关假说的证据之后,本研究将展示不同的理论解释模式之间并不存在严重的冲突,只是各自的分析视角和层次不同而已。对于饥荒是如何发生的或者说农民的粮食获取权又是如何被系统地剥夺的,该问题将是研究和讨论的起点与焦点。 二、大饥荒的发生及其性质:测量和解释 (一)对1959-1961年大饥荒死亡人数的估计 由于官方对1959-1961年大饥荒非正常死亡人数并没有在当时做出深入的调查,这一时期的人口死亡数据主要由国内外学者根据1953年、1964年和1982年三次全国人口普查数据进行推算的。从而,不同的学者利用的数据来源以及推算的方法之不同,造成了对大饥荒时期死亡人数估计的偏差巨大。如表1,杨晓静列举了有代表性的各种估计[4],死亡人数估计水平最低的是蒋正华等测算的1700万人,而曹树基和金辉的估计最高,分别为3245万人和3471万人[5-7]。另有两位比较有影响的国外学者Ashton和Coale,分别测算出来的人口死亡数据为2947万人和2700万人②[8,9]。当然,究竟哪一个估计数据更加确切,已经很难证实了,而且这也不在本文研究的范围。 在此,有必要描述一下20世纪80年代国家统计局公开的有关大饥荒时期人口统计数据,如表2所示,大饥荒发生之前的全国总人口年均增长约1000多万,如1958年人口增长规模约1341万人,其中,当年城市人口增长为772万人,农村人口增长为569万人。但是,到了1959年,农村人口首次开始下降,减少了437万人,而当年由于城市人口迅速增加了1650万人,从而全国总人口在1959年仍然增加了1213万人,显然,这表明1959年存在大量的农村人口向城市的迁移。随后,1960年全国总人口突然大规模意外地减少了1000万,其中当年城市人口增加了702万人,而农村人口减少了1702万人。很明显,在1960年并没有相应的农村人口向城市的大量流动,但却出现大规模的人口减少,这只能被理解为当时严重的粮食饥荒造成了农村人口的非正常死亡所致。中国总人口的减少一直延续到1961年,虽然1961年的农村人口规模大体上维持不变,即微增18万人,但奇怪的是城市人口开始突然下降366万人。由于城市饥荒远不及农村严重,其城市人口的减少主要原因不应当是其人口的非正常死亡,考虑到城市人口仍然按照1960年最困难时期的700万人口的增幅,则意味着事实上城市人口的减少应该主要是其向农村的人员遣返所致。于是,可以直观地推断在1961年虽然农村人口的总人口规模未变,但事实上,其因饥荒所发生的人口非正常死亡人数仍然是巨大的,其规模应该接近于同年从城市流回农村返乡的人口规模。

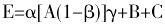

(二)大饥荒发生的政治经济(制度)逻辑:基于粮食获取权的视角 对于大饥荒发生原因的解释,除了官方声称的“三年自然灾害”因素之外,已有的研究有的将之归因于政府征购率过高[10],有的研究将之归因于农民退社权的丧失[11],也有的文献认为公共食堂是饥荒发生的导火索甚至是唯一的原因[13],还有的研究考虑到政府救济能力不足[14],以及城市偏向的粮食供应制度[15]。范子英等对有关饥荒的研究文献进行了系统的梳理,并将之分为三种类型的假说,即食物供应量的下降、食物获取权的丧失(如高征购率与城市偏向的供应)以及制度因素(公共食堂与地方救济能力)等[16]。应该说,已有的研究解释以及范子英的分析都是有洞见的。不过,我们对流行的解释的不满意主要反映在以下几个方面: 其一,无论基于何种解释,大饥荒发生前的两个重要的粮食生产—流通政策系统都是无法忽视的,即粮食生产组织以快速大跃进的形式转变或提升为人民公社,以及粮食市场交易机制被粮食统购统销政策所取代。无疑,粮食生产—流通政策系统的变化对大饥荒的发生应该是有影响的,甚至起到基础性的制度作用,那么,一个有意义的问题是粮食生产—流通政策制度是如何影响大饥荒发生的,其内在的机制是什么? 其二,对于大饥荒发生的各种解释因素之间存在什么关系,事实上,各种不同的因素几乎是同时从不同层面对大饥荒发生不同程度的影响。那么,一个重要的问题是,这些不同的解释因素是否是相容的呢?其各自处于何种层次上并且如何相互作用的,以至于促使饥荒发生? 其三,已有的研究对于大饥荒的解释是否充分?除了以上提及的各种影响因素之外,是否还有哪些重要的影响因素在过去的研究文献中没有得到充分的重视?如传统的家庭粮食储备与宗族邻里相互共济功能为何对于饥荒的缓解失灵了?以及公社内部粮食分配制度与公社、国家之间的分配制度关系对于饥荒发生的含义与影响是不同的,应该如何区分开来? 基于以上讨论,本研究试图将各种影响大饥荒发生的解释变量整合进一个系统的政治经济学模型之中。在该模型里,已有的研究发现都将被纳入进去,并且各种解释会在一个新的逻辑结构中相容的。不过,不同变量影响的机制与层次会存在差异,如对饥荒发生最直接的第一层次的影响因素是农民粮食获取权。而影响农民粮食获取的第二层次的解释变量则分别为(公社)粮食产量(假设为A)、粮食征购比例(假设为β)、粮食公社组织内消费与分配制度(假设公社余粮分配给农民的比例为γ)、家庭储备与共济机制(假设农民从正式体制之外的亲戚宗族或社区获得接济和借到的粮食为B斤)以及粮食救助(假设为C斤)等。 如果将农民的粮食获取权定义为农民在一定时间单位内能够从各种渠道或途径获得的粮食数量,并假设公社分配给每一位农民的粮食份额为α,(α是根据农民工分计量和家庭人口数考核得到的),则按照上述定义,农民的粮食获取权数量E可以表达如下:

于是,对第三层次的影响因素,可以根据上述农民的粮食获取权公式加以定义,即所有影响农民粮食获取权公式中相关第二层次决定变量及参数的因素,如组织形态、环境与政策因素等。根据以上讨论和定义,我们可以推导出以下几个重要的假说: 假说Ⅰ(  ):粮食产量对于农民的粮食获取权而言具有首要的决定作用(以至于一些研究者将这两个变量或概念混淆和等同起来),而影响粮食产量的因素又包括自然灾害、粮食生产要素投入水平以及公社组织的激励效应和管理效率等(包括资源配置效率)。 ):粮食产量对于农民的粮食获取权而言具有首要的决定作用(以至于一些研究者将这两个变量或概念混淆和等同起来),而影响粮食产量的因素又包括自然灾害、粮食生产要素投入水平以及公社组织的激励效应和管理效率等(包括资源配置效率)。

假说Ⅱ(  ):粮食征购比例反映了国家与公社之间的粮食分配关系,其征购比例越高,则在粮食产量与其他条件不变的情况下,公社组织内部可供分配的粮食数量就越少,从而农民可获得的粮食权益数量也越少。影响粮食征购比例的因素包括粮食征购政策、浮夸风以及工业化进程中城市扩张性的粮食需求压力等。 ):粮食征购比例反映了国家与公社之间的粮食分配关系,其征购比例越高,则在粮食产量与其他条件不变的情况下,公社组织内部可供分配的粮食数量就越少,从而农民可获得的粮食权益数量也越少。影响粮食征购比例的因素包括粮食征购政策、浮夸风以及工业化进程中城市扩张性的粮食需求压力等。

假说Ⅲ(  ):公社内的粮食分配与消费制度直接影响农民从公社获取的粮食数量。对于公社而言,在给定的可供分配与集体消费的粮食总量中,预留的供公共食堂运作的集体消费的比例或数量越高,则农民从公社分配中获取的粮食就越少。 ):公社内的粮食分配与消费制度直接影响农民从公社获取的粮食数量。对于公社而言,在给定的可供分配与集体消费的粮食总量中,预留的供公共食堂运作的集体消费的比例或数量越高,则农民从公社分配中获取的粮食就越少。

假说Ⅳ(  ):农民家庭的粮食储备与亲戚(宗族)邻里的共济机制是对农民粮食获取渠道的一个重要补充性安全网或非正式“免疫”性安排。农民家庭储备粮或能够调剂借粮越多,则农民的粮食获取权也会越强。无论历史上,还是当今世界,农民的储备粮与邻里共济机制对于缓解特定时期季节性断粮或饥荒都具有不可估量的价值。 ):农民家庭的粮食储备与亲戚(宗族)邻里的共济机制是对农民粮食获取渠道的一个重要补充性安全网或非正式“免疫”性安排。农民家庭储备粮或能够调剂借粮越多,则农民的粮食获取权也会越强。无论历史上,还是当今世界,农民的储备粮与邻里共济机制对于缓解特定时期季节性断粮或饥荒都具有不可估量的价值。

假说Ⅴ(  ):公社外部的粮食调入型救助与国家社会的粮食援助对特定地区特定农民而言也是一种特殊的粮食获取渠道。只要外部的粮食救助能够在饥荒或严重的断粮之前有效地输入到农民手中,则会避免或缓解农民大规模的非正常死亡。外部粮食调运与救助机制越是有效率和响应充分,则农民的粮食获取权就越强。 ):公社外部的粮食调入型救助与国家社会的粮食援助对特定地区特定农民而言也是一种特殊的粮食获取渠道。只要外部的粮食救助能够在饥荒或严重的断粮之前有效地输入到农民手中,则会避免或缓解农民大规模的非正常死亡。外部粮食调运与救助机制越是有效率和响应充分,则农民的粮食获取权就越强。

图1 粮食危机与饥荒发生的解释性逻辑示意图 三、1959-1961年大饥荒爆发的原因探究:一个系统的再解释 (一)粮食产量的下滑(A) 毫无疑问,1959年和1960年连续两年的粮食产量大幅下挫是这次大饥荒发生的一个最重要的直接的促发因素,其粮食产量分别比上年下挫了15%和15.6%。这次粮食产量下降的幅度是空前的,也是建国之后60多年以来历史上绝无仅有的。对于这次粮食产量下挫的原因有各种解释,有影响的解释大体上有几下几种:一种观点认为是自然灾害产生的意外冲击是主要的因素,通常所说的“三年自然灾害说”,即是指1959-1961年期间的农业受灾面积分别达到9.7%、15.3%和18.6%。事实上,1962年的自然灾害成灾面积也高达11.9%,不过,此时饥荒的影响已经开始得到了控制。问题是自然灾害到底对农业产量的下挫造成了多大程度的影响和冲击,这一点一直存在分歧。应该说,自然灾害加重了饥荒,但是,在1960年起的三年自然灾害发生之前的1959年因饥荒造成的农村人口非正常死亡已经很严重了。显然,自然灾害是不能完全解释饥荒发生原因的。 另一种观点“投入不足说”认为是粮食生产的要素投入不足或下降所致,其中主要粮食总播种面积在过去连续9年持续增长的基础上突然较大幅度下降。如1957年粮食总播种面积已经开始下降了40.6百万亩,1958年和1959年粮食播种面积又分别大幅度地减少了9030万亩和17390万亩,这对粮食产量下降的影响是非常显著的。此外,由于1958年大跃进,农业劳动力的投入也严重不足,如劳动力大量外调参加水利建设,以至于在农产品收获时机也没有把握住,出现所谓的“棉花挂了孝,油菜放了炮”。表3列出了农业劳动力投入指数,以1952年为100单位,可以发现1958年、1959年以及1960年的农业劳动力投入水平显著低于大饥荒之前的水平,甚至低于1952年。

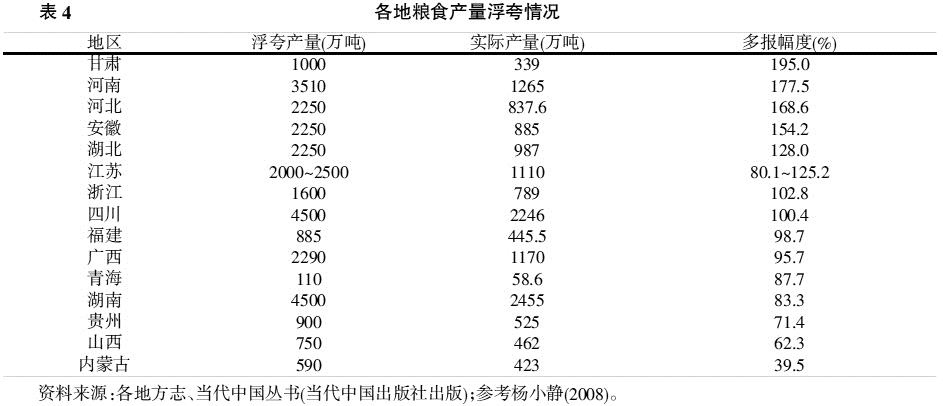

还有一种观点是“管理不当说”,认为政策失误和合作社管理不良或瞎指挥造成了粮食产量的大幅度下挫。粮食生产种植决策涉及品种选择、种植时机、田间管理以及土地耕作和施肥等许多方面,任何一个环节出现决策失误都可能会造成较大的粮食产量的下降。由于一些公社和村庄干部缺乏丰富的农业经营经验而又不愿意倾听有经验农户的建议,于是政治化的所谓瞎指挥显而易见对粮食生产决策造成了非常不利的甚至恶劣的影响[17,18]。 最后一种影响比较大的解释是“激励不足说”。对于激励不足,有两类解释:一是将之归咎于合作社规模不当引起的[9],即合作社的规模过大造成了规模不经济与内部交易费用上升而出现的效率损失;另一类是由林毅夫给出的博弈论解释,即农户之间的关系从重复博弈退化为一次性博弈而造成的农民生产激励弱化。Lin认为,在一个合作社里,社员如果拥有退社的自由,那么这个合作社的性质是“重复博弈”的,而如果退社自由权被剥夺,其性质就变成“一次性博弈”[11]。1958年以前的合作化运动取得短暂的成功,主要应归功于社员退社自由权得到了尊重。但是,1958年的大跃进之后,农民的退社自由权被剥夺了,因此,“自我实施”的契约就无法维持,劳动的积极性下降,生产率大幅滑坡,由此造成了那场农业危机。 (二)浮夸风与粮食征购的扭曲效应(β) 对于农民而言,影响其粮食获取的交换权最直接和最深刻的因素是国家对于人民公社的粮食征购任务。国家粮食征购率越高或征购负担越重,则在粮食产量一定的情形下,人民公社内部可以支配欲分配的剩余粮食规模就会下降和缩减。可见,这里隐含了国家、公社和农民个人之间关于粮食获取权的严重的紧张和冲突。国家与公社控制更多的粮食必然意味着对农民粮食获取权的弱化和剥夺。考虑到国家的粮食征购是以一个相对稳定的征购系数对公社的粮食产量进行计量核算的,于是,公社的粮食产量的数量核定与申报就具有重要的政治含义。若隐瞒或低报粮食产量,则国家粮食征购数量就会减少,从而公社可以留存的粮食规模就会增加;相反,若虚报粮食产量,则会降低公社应该留存的粮食水平。 显然,1958年大跃进下盛行的粮食产量浮夸风严重地扭曲了国家的粮食征购行为以及由此形成的国家、公社和农民之间关系的扭曲,并加重了农民粮食获取权被剥夺的危机。如表4所示,各地粮食产量浮夸的程度是如此的严重,如浮夸水平最高的甘肃省当年实际粮食产量为339万吨,却浮夸和虚报为1000万吨,其粮食产量浮夸率为195%,几乎达到2倍。在粮食危机期间,死亡人数最多的河南、安徽和四川等地的实际粮食产量分别为1265万吨、885万吨和2246万吨,却分别虚报为3510万吨、2250万吨和45万吨,这三个省份的粮食产量浮夸率分别达到177.5%、154.2%和100.4%。

为了展现浮夸风对粮食征购的扭曲效应,假设全国层面1958年和1959年的名义总产量分别被浮夸了50%,这是一个与地方虚报的浮夸水平相比不太高的数字,则如表5所示,1958年和1959年的名义总产量分别为3亿吨和2.55亿吨,相应的粮食名义征购率分别为19.6%和26.4%。可见,从名义征购率来看,1958年和1959年的粮食征购负担与过去历年相比持平。其中,1958年略有下降,而1959年则稍有加重。但是,这显然并不能反映农民与公社粮食负担问题的真实压力。实际上,国家对公社的粮食征购量占总产量的真实比率已高达29.4%和39.7%,即使1960年和1961年饥荒已十分严重的时刻,其粮食实际征购率仍然维持在35.6%和27.4%的较高水平上。总之,1959年和1960年粮食产量的大幅下挫和国家粮食征购率或负担的显著上升极大地压缩了人民公社内部粮食分配的能力与空间,从而最终直接剥夺和削弱了农民通过公社内部工分计量和分配系统获取粮食的权利。当然,名义征购率和实际征购率的差异还解释了人们对于征购“过头粮”观点的预感,即政府为何在灾荒已经大规模发生的时候仍然维持高征购?[14]显然,从名义征购率来看,中央政府在饥荒初期显然是按照或者至少是参考了各地上报的浮夸产量制定自认为并不高的征购率,但客观上却意外地大幅度地增加了征购负担。

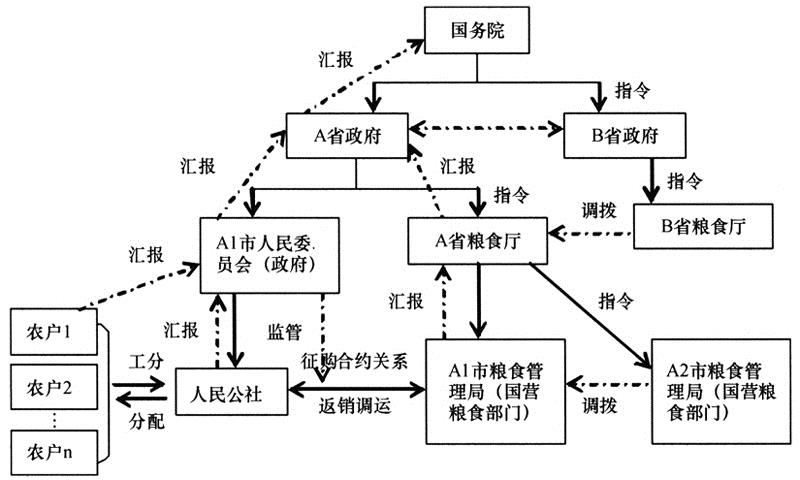

(三)公社组织粮食分配与消费制度的缺陷:从工分计量到公共食堂(γ) 在完成国家粮食征购任务之后,公社层面所控制的粮食存量将主要用于集体公共食堂支出与对农民粮食分配支出。在公社组织粮食控制量规模一定的条件下,以上两个方面的支出存在竞争性冲突。显然,公社组织用于集体公共食堂消费支出越多,则可供社员分配的粮食份额以及单位工分的粮食收入也会随之减少。1958年夏季,随着人民公社化的大跃进,各地公共食堂不断涌现,到1958年年底,据统计全国公共食堂最高峰已达到345万个,在公共食堂吃饭的人占农村总人口的90%以上[16]。推行公共食堂的初衷显然不仅仅是为了体现社会主义的优越性,而且也是试图节约和控制粮食消费,以试图降低和分散粮食供应风险③。可是,公共食堂的实际运行大大超出人们的预期,其对公社粮食造成的损失尤其是过度消费与浪费很快就直接导致了1959年春部分地区严重缺粮与饥荒的爆发④。对于公共食堂浪费粮食的情况,罗平汉做了这样的描述:“吃饭不要钱”和“放开肚皮吃饭”,还造成了公共食堂粮食的巨大浪费,一些社员怕自己吃少了吃亏,每餐都是死吃活撑,吃不了还偷偷拿回家喂鸡喂鸭。说“放开肚皮吃饭”能节约粮食实属无稽之谈。不少食堂人均一天要吃掉二三斤粮食。山东菏泽县马岭岗公社刁屯大队段庄小队的食堂,放开肚皮吃饭后,340人一个月吃粮1万多斤,每人一天合3斤多。这并非个别现象。在有的地方,一天吃五顿饭,有的地方放吃饭“卫星”。如此一来,“放开肚皮吃饭”实行不到两三个月,多数食堂已寅吃卯粮[19]。 可见,粮食在公社层面的过度消费相应地也会减少对农民个人层面粮食的分配量,这意味着一旦公社可供分配的粮食总量减少,则农民按照工分计量分配所得的(单位工分)粮食数量也必然随之降低。甚至,一些地方会干脆下调粮食实物分配的比例,而适当增加农民工分的货币分配比例。不过,考虑到粮食交易市场已被取缔,对于农民而言,工分分配的货币化程度提高却并不能购买到粮食。显然,这将加剧削弱和恶化农民对粮食的获取权。 (四)从信息约束、运输约束到权利约束:作为粮食分配试错和校正机制的粮食调拨与返销 1.信息约束 粮食交易市场被取缔之后,一个突出的问题在于反映和传递饥荒信息的价格信号缺失了。这一点与市场环境下的孟加拉等饥荒不一样,后者在饥荒期间粮食价格突然攀升引起了政府的关注,而在中国1959年和1960年饥荒发生的早期,有关饥荒的程度的信息则只能依赖于政府内部的行政情报传递系统的汇报。许多地方政府和公社领导层为了掩饰其浮夸产量的责任却层层压制和堵掩饥荒发生的信息,信息的时滞无疑大大拖延了政府采取调剂和调运等缓解饥荒的救济措施。 图2描述了一个人民公社内发生粮食匮乏和饥饿的情形下,其信息传递机制可能的运作模式。即公社内部的决策层或干部需要对本公社生产队或小组的粮食供应及饥饿状况进行评估,以做出是否需要及时向上级政府或粮食管理部门汇报“实情”的决策。显然,其决策会面临政治成本与收益的两难选择,一旦公社或村庄层面向上级政府汇报实情(饥饿的发生),即可能意味着1958年其对粮食产量浮夸的行为就会暴露,从而承担一定的政治责任或成本。不过,其选择如实汇报的潜在政治收益也是存在的,及时汇报有助于获得及时的粮食调拨和救助,以减少可能进一步发生的本公社内部人口的非正常死亡或大饥荒的灾难性成本。这种政治决策的成本—收益考量在很大程度上纵容了地方官僚的机会主义倾向,即在饥荒发生的初期阶段,地方官僚试图抱有侥幸心理,希望“坚持坚持”或“拖一拖到新的粮食收获季节”就会自动化解当下的危机。于是,在许多地方饥荒发生的初期,有关农民人口非正常死亡或饥饿的信息不能得到及时有效地“上传”和“汇报”。

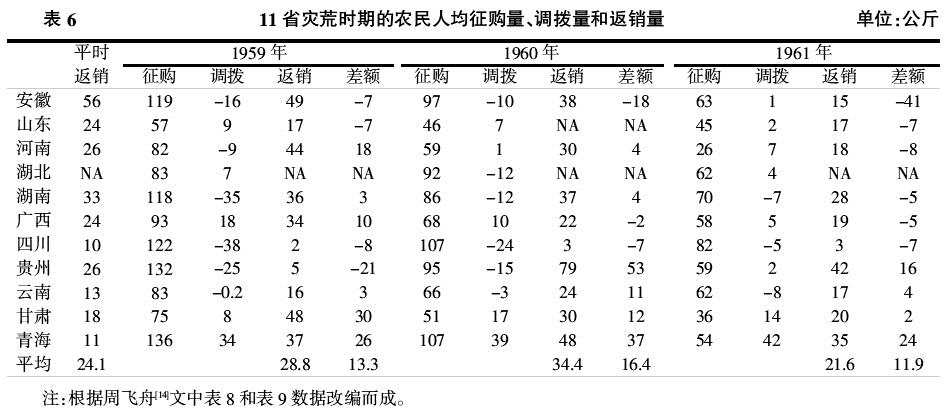

图2 人民公社体制下粮食征购、分配、返销与调拨关系 当然,在公社内部的信息传递方面,除了基层生产大队基层干部直接向公社汇报饥荒程度的信息之外,普通的农户或社员也是可以像公社干部或领导直接反映实情的。如河南一个县委书记是这样描述的,“不虚报,就不能鼓足群众的干劲;不虚报,就不能促进大跃进的形势;不虚报,就于群众脸上无光……这个县城公社社长的母亲从村里跑到公社要粮,社长都两手空空”[20]。和浮夸风一样,对饥荒实情的信息隐瞒不仅流行于公社基层,而且也发生于市县乃至省级政府层面。 2.调拨决策和运输约束 直到1960年饥荒已经十分严重的5月份,有关饥荒与人口非正常死亡的信息才传递到省级人民政府,随后进一步汇报到国务院层面⑤。但这时,粮食的调拨指令与运输不仅在时间上太晚了,而且调运决策和协调还落实存在进一步的时滞于交易成本,即所谓的“三道防线”问题。 如图2所示,对于一个处于饥荒之中的A1市人民公社而言,其等待救助的指令可能需要A省政府作出决策,从A省内其他市县如A2紧急调运粮食到A1的受灾地区。但如果其他许多地方几乎同时也存在类似的饥荒求助,则A省政府则只能汇报国务院请求其他如B省份给粮食调运援助。事实上,在很多情形下,随着求助的省份和地区越来越多,而能够提供救济粮食的地方则越来越少,此时的粮食调拨指令传递就存在一个不同层级和不同地区的政府之间反复协商问题,其任何一项决策肯定是十分困难的。这可以从三个方面的证据得到证实,首先,粮食调拨权限的上移。即中央政府从1958年实现的历史调度包干制开始之后,不断强化和上收对粮食调拨的控制权,正常的1000万斤以下的粮食调拨由粮食部长与地方直接协商,而如果达不成协商协议的,则由国务院分管副总理出面与地方各省进行协商。对于1000万斤以上的粮食调拨则需要由周恩来总理亲自直接决定。其次,粮食调拨计划控制不断细化且日期开始持续缩短。调拨计划时期从原来的年度计划改变为季度计划,直至变成月度计划都需要中央政府直接控制。而相应的,调拨计划责任主体也从最初的落实到大区转变到直接落实到各省[21]。 此外,伴随着粮食调拨指令越来越细化和复杂化,粮食运输本身也成为制约调拨计划落实的一个关键因素。即如何将粮食从有调拨任务的省份和地区及时运达到正迫切期待粮食调入和救济的地方,显然这是一个交易协商成本都很高昂的活动。由于当时粮食运输主要依赖于铁路系统,而铁路系统的落后且运力十分有限和紧张,如何能够提升粮食运输计划的优先性在1959年以后成为中央政府决策层最为关注和头疼的问题。为此,1960年开春之后,中央政府成立了粮、油、棉调运指挥部,国务院副总理兼财政部长李先念具体负总责,并会同国家经贸委、铁道部、交通部和粮食部的主要负责人向毛泽东提出建议采取紧急措施,以“优先调运粮食的突击运动”方式来试图缓解当时十分紧迫的粮食运输难题。 3.权利约束 在传统农户家庭体制和互助组制度下,农民依据其对土地等财产的所有权可以享有比较广泛的获得粮食的交换权利。这些交换权利体系包括:农民可以由其所拥有或控制的土地、劳动力和牲畜、农具等生产资料生产出自己可以处置的粮食,并满足自己的生活需要(其还可以出售以换取自己所需求的其他物品);或者农民也可以不生产粮食,而改种经济作物等其他农产品,甚至干脆放弃农业经营,改为从事商业流通或出售自己的劳动力,通过赚取经营性收入或工资的方式,以在粮食市场上购买自己所需要的粮食。当然,农民还可以不从事任何经营或工作,只需要出售其所拥有的非劳动所得的任何形式的资产获得收入,同样可以在粮食市场上购买粮食。根据Sen的权利理论,一个人避免饥饿的能力依赖于他的所有权,以及他所面对的交换权利映射。如一般而言,粮食供给的减少会通过其价格的上涨而对一个人的交换权利产生不利影响,从而使其面临饥饿的威胁。 不过,从传统的农户、互助组到合作社以至于人民公社的转变,农民的财产所有权及其相应的交换权利系统发生了根本性的变化。在公社体制下,农民不再拥有对土地、牲畜以及主要农具等生产资料的所有权,各种生产资料都被集体化了。而过去所谓的“余粮户”和“缺粮户”以及其相互之间的余缺调剂的地下粮食市场交易也随之失去了存在的基础。一方面,农民以交出或让渡对土地等生产要素所有权的方式获取了成为人民公社成员的资格,其粮食和收入的获取将主要取决于公社的输入与分配制度。农民相互之间的粮食余缺调剂的需求大大下降。另一方面,人民公社在初期也加强了对农民粮食私人间的市场交易的监督和打击力度,任何此类的粮食市场交易都被认为是非法的。于是,农民在人民公社体制下,所有权组合及其个人对粮食的交换权利被大大地削弱了。农民不仅丧失了对土地等主要生产要素的私人财产所有权,其交换权利只仅仅限于其向公社提供劳动力或争取工分以换取或享有公社对其及家庭进行的粮食和收入分配权利。一个合作社或人民公社的收入只以劳动的贡献为基础分配,并采取工分的形式。一个农户的收入取决于家庭成员挣得的工分数和一个工分的平均值,后者反过来又取决于集体农场或公社的净收入[11]。显然,农民不仅试图通过任何市场机制获取粮食的权利被取缔了,而且其利用自己的劳动力等生产要素直接为自己的需求生产粮食的权利因为失去了对土地要素的控制从而也相应地丧失了。因此,从道义和逻辑上说,农民的粮食获取权将主要依赖于正规的公社制度安排了,大量的农民以所放弃的土地等生产资料加入集体化公社,其客观是为了获取一个粮食权利的保障机制。在该权利保障模式下,不同农民家庭可以分散或分担整个公社或村庄区域内的农业经营风险,粮食产量由于自然灾害等各种不确定性因素造成的粮食产量增长或下降的波动性风险相对平均地在不同农户之间得到了分散。 对于农民而言,粮食获取权利意味着在任何时候尤其是灾难时刻能够获得维持生计或生命的食物。而在粮食产量下挫和国家征购任务负担上升的背景下,一个地方人民公社和农民的粮食获取权的保障在很大程度上就十分依赖于外部粮食的及时调拨和本地区的粮食返销了。在饥荒或断粮十分严重的情形下,各级政府对救灾的一个重要反应机制是增加对缺乏粮食的地区的返销粮数量,且研究发现死亡率越高的省份内部返销粮的数量就越多[14]。 但是,如表6所示,在1959-1961年期间,在粮食调拨量增加的同时,许多粮食主产区的粮食返销水平相对应粮食危机之前都显著地下降了。从1959年到1960年各地区粮食返销数量减少的情况来看,这并非表明灾害或饥荒的缓解,事实上,饥荒在1960年和1961年上半年这一时期仍然十分严重,而且一方面,各省粮食库存已经耗尽,无能力再增加粮食发放和返销了[13];另一方面,这也表明在饥荒时期,各粮食产区省份粮食对外调拨或调出数量却仍在增加所致。显然,这两方面的信息或趋势对于粮食主产区的农民而言都是十分不利的,这也解释这些区域往往也是人口非正常死亡或饥荒发生最为严重的地区。

(五)家庭食物储备与共济机制的退化(B) 在农业合作化尤其是人民公社之前,农户个体经济对按人头平均分配粮食具有一定的适应性。考虑到农民可以隐瞒或低报自己的粮食产量,从而在完成公粮和粮食定购任务之后可以保存比国家核定口粮标准更多一些的粮食;此外,农民在地头地边都会种些小杂粮一般也不计入产量,这些额外粮食产量可以为农户家庭储备粮食和周转粮食的活动空间,有助于农民自身及其亲戚共济甚至帮助朋友家庭应对意外的粮食供给危机冲击。 可见,家庭食物储备与共济机制是农民度过粮食“青黄不接”的传统机制,也是对市场交易工具与正式的公社内部分配机制的一个重要的补充。但是,遗憾的是,1959年之后,随着人民公社的全面推进,尤其是1960年的公共食堂的引入,农民过去相互之间对粮食余缺的差异已经基本上消失了,几乎所有的农民在同一地区同一公社内拥有相似的粮食分配和储备水平,从而农民及其与亲戚和朋友、邻居之间的粮食“互借”与“调剂”机制失效了。这一点在饥荒来临之际表现的尤其明显,到了1959年和1960年,农村人均粮食占有水平从1958年的人均311公斤下降到分别只有223公斤和191公斤。显然,在极低的人均粮食占有和储备水平下,农户几乎不可能也没有能力进行相互之间的粮食调剂了,这无疑切断了处于饥饿之中农民基于传统的血液和友情等获取粮食的非正式的交换权利。

此外,作为一种特殊的食物救济机制,外出讨饭或乞讨也是被禁止的。对于许多处于饥饿之中的农民而言,乞讨显然也是一种获取最后生存机会的所谓“弱者的武器”。但1957年12月中共中央和国务院的禁止指令不仅授权交通、民政部门遣返乞讨的盲流人群,而且粮食部门还被要求禁止包括公社在内的各单位向一切盲流供应粮食。当然,普遍性的缺粮也限制和打击了人们乞讨的生存效果[4]。因此,一旦农民的地头边头小杂粮生产权利被剥夺以及其家庭任何粮食储备都丧失时,其家庭应对粮食风险的粮食储备或共济机制也就随之失去了。 (六)对政府粮食救助响应机制的两个不利选择:措施局限及其失败(C) 以上讨论的信息约束、运输约束与调运的艰难,在一定程度上反映了中央政府的粮食储备系统及其对农民粮食获取权利的救济能力十分的脆弱,而这一点又被当时政治决策层的两个重要的误判进一步恶化和加重了。 首先,1958-1960年期间的粮食持续净出口。这几乎对当时处于饥荒之中的农民而言更是雪上加霜,极大地削弱了中央政府调拨和支援地方政府的粮食救济能力[23]。如表8所示,1958-1960年期间每一年的粮食净出口分别为265.99万吨、415.55万吨和265.41万吨。从1961年开始,政府开始大幅度净进口小麦等粮食,其中,1961年和1962年净进口量分别达到445.47万吨和389.21万吨。不过,此时的粮食进口对紧急救济1959-1960年最困难时期的农民粮食获取权而言显然已经太迟了。假设粮食进口的时间不是1961年,而是1958年或1959年,则中央政府的粮食储备与救济能力就会大不相同了,大饥荒的严重程度或许可以得到一定程度的缓解。 其次,拒绝国际社会的援助。从1958-1960年净出口的决策可以看出,中国政府一方面对当时的粮食危机问题的严重性认识不足,另一方面,意识形态的国际竞争强化了政府决心维护中国“粮食能够自足”的强有力的信号,以支持国内民众的信心和政治的合法性。于是,在这样的背景之下,中央政府在当时并没有及时向国际社会申请粮食援助,同时甚至拒绝接受国际社会主动提出的粮食援助。就缓解饥荒中农民的饥饿与非正常死亡而言,以上政治决策显然是加重了灾难的后果。 四、结论与讨论 综合来看,1959-1961年期间大饥荒在大量复杂而系统的因素综合作用下严重剥夺农民粮食获取权而爆发和恶化的。自然灾害、公社体制下生产投入的下降与激励弱化等因素直接降低了粮食产量和农民的人均粮食占有量,而大跃进下公社化体制以及其相应的浮夸风与高征购以及公共食堂等则进一步大幅度降低了公社或村庄层面农民的人均剩余粮食占有量,以至于无法维持村庄内普遍的粮食消费量的生存需求。而在此特定紧急时期(尤其是新粮上市前的1-2个月的断粮期),粮食短缺的信息一直受到压制和封锁,或者在向上级求救过程中,粮食的救济信号常常需要经过层层上传和集中、讨论,然后再经过正式的决策系统做出回应的反馈之后,安排救济粮食的调拨计划和运输协调和接洽,客观上,这一周期一般会超过饥荒最关键的2个月生存期限的要求,于是,处于极度饥饿之中的农民就会开始面临断粮和死亡的威胁。可见,在市场、家庭和亲戚共济等机制失灵的背景下,正是国家和公社系统内的粮食分配与调拨救济指令传递与粮食运拨的时滞直接造成了农民的大规模非常正常死亡。 本研究克服了流行解释的片面性,无论诉诸农民退社权的剥夺、公共食堂,还是从政府救济能力、城市偏向的供应制度,这些单个因素或视角的解释(如文贯中等声称公共食堂是大饥荒发生的唯一原因)不能让人信服地理解大饥荒发生的真正机制与根源。但是,若将上述各种孤立的解释因子综合起来,纳入到一个系统的政治经济学逻辑框架中,则解释大饥荒发生根源的完整图景就得以形成并呈现出来。从中,我们还能发现一些被我们忽视的如家庭储备与社区共济机制失灵等因素,以及以上所有这些解释因素之间是如何形成与相互关联的。此外,本研究还消除了两个重要的争论:一是关于大饥荒发生的解释应该是侧重于林毅夫所关注的粮食生产领域,还是Walker、Bernstein等强调的分配领域的分歧[24],这从本文的系统解释模型来看是容易消解的,即无论生产领域还是分配领域都对大饥荒的发生起到了决定性的作用,不过其影响的机制不同而已;二是关于Sen的粮食获取权理论是否只适应于市场经济社会而不适于对非市场经济大饥荒的解释,我们的研究证明对Sen理论的适用性的担忧也是没有必要的。很显然,Sen的食物获取权对于非市场经济条件下中国的饥荒发生的解释仍然可以充当基础性的核心功能,尽管不同制度环境中农民粮食获取权被剥夺的方式存在明显的区别。 注释: ①对已有的研究和争论可以分别参考龚启圣:《近年来之1958-1961年中国大灾荒起因研究的综述》,《二十一世纪》,1998年第48期;茅于轼:《如何看待我国的大饥荒》,中评网,http://www.china-review.com/sao.asp?id=19511。 ②杨晓静还梳理了其他代表性的死亡人数估计:吕廷煜主编的《中华人民共和国历史纪实》(红旗出版社,1994年)认为1959至1961年的非正常死亡和减少出生人口数大约在4000万左右。中国科学院国情分析研究小组在《生存与发展》(科学出版社,1989年)一书中认为按保守估计,因营养不良而死亡约1500万人。比较保守的《大英百科全书》,在其“饥荒”条目中,称中国大饥荒为二十世纪最大的饥荒,“造成了多达2000万人丧生”。现在国内外学术著作中,提到中国大饥荒,通常采纳了1700万到3000万非正常死亡的说法。 ③公共食堂在当时被推行的其他考虑或目的包括将妇女从家庭中解放出来以增加农村劳动力的供给,增强地方干部与群众之间的关系,以及节约炊具和做饭的煤炭柴火等原材料,甚至是控制粮食浪费等。具体可以参见宋海庆的描述。 ④当然,地方和中央都注意到公共食堂存在的问题,于是,中央开始允许公共食堂解散,全国农村公共食堂数量开始减少,据国家统计局的统计,到1960年1月,参加吃饭的人口有4亿,占人民公社总人口的72.6%,比1958年年底明显降低了。 ⑤对中央政府到底什么时候获知地方出现严重的饥荒或非正常人口死亡的信息,目前没有可信的一致的资料支持。但是,一些研究发现在饥荒或断粮比较严重的1958年年底直至1959年年底,灾害严重的省份并没有明显的行动向中央政府或邻省请求调入粮食,即这一时期省际粮食调拨量与正常时期没有显著的差异。周飞舟由此推断许多饥荒严重的省份明显隐瞒了实际的灾情[14]。 原文参考文献: • [1]阿马蒂亚•森.贫困与饥荒:论权利与剥夺[M].王宇,等,译.北京:商务印书馆,2001. • [2]龚启圣.近年来之1958-1961年中国大灾荒起因研究的综述[J].二十一世纪,1998,(48). • [3]茅于轼.如何看待我国的大饥荒[EB/OL].(2008-02-09).http://www.china-review.com/sao.asp?id=19511. • [4]杨晓静.1959-1961年中国大饥荒的成因和结果分析[R].北京天则经济研究所,2008. • [5]蒋正华,李南.中国人口动态估计的方法与结果[M]//中国人口年鉴(1987),中国社会科学院人口研究室编.北京:经济管理出版社,1988:94-106. • [6]曹树基.1959-1961年中国的人口死亡及其成因[J].中国人口科学,2005,(1). • [7]金辉.风调雨顺的三年——1959-1961年气象水文考[J].方法,1998,(3). • [8]吕廷煜.中华人民共和国历史纪实[M].北京:红旗出版社,1994. • [9]ASHTON B K,HILL A,PIZZA R,ZEITZ.Famine in China,1958-1961[J].Population and Development Review,1984,(10)4. • [10]BERNSTEIN T.Stalinism,Famine and Chinese Peasants:Grain Procurement during the Great Leap Forward[J].Theory and Society,1984,(3). • [11]LIN J Y.Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961[J].Journal of Political Economic,1990,(6). • [12]林毅夫.制度、技术与中国农业发展[M].上海:上海人民出版社,上海三联书店,2008年. • [13]CHANG G,WEN J.Commune Dining and the Chinese Famine of 1958-1961[J].Economic Development and Culture Change,1997(1). • [14]周飞舟.“三年自然灾害”时期我国省级政府对灾害的反应和救助研究[J].社会学研究,2003,(2):54-63. • [15]林毅夫,杨涛.食物供应量、食物获取权与中国1959-1961年的饥荒[M].林毅夫.再论制度、技术与中国农业发展.北京:北京大学出版社,2000年. • [16]范子英,孟令杰.有关中国1959-1961年饥荒的研究综述[J].中国农村观察,2005,(1). • [17]宋海庆.人民公社兴亡录[M].乌鲁木齐:新疆青少年出版社,2000. • [18]张江华.工分制下的劳动激励与集体行动的效率[J].社会学研究,2007,(5). • [19]罗平汉.一九五八年至一九六二年粮食产销的几个问题[J].中共党史研究,2006,(1). • [20]楚汉.中国,1959-1961:三年自然灾害长篇纪实[M].成都:四川人民出版社,1996. • [21]赵发生.当代中国的粮食工作[M].北京:中国社会科学出版社,1988. • [22]辛逸.农村人民公社分配制度研究[M].北京:中共党史出版社,2005:50. • [23]唐正芒.中国共产党与当代中国粮食工作纪事[M].湘潭:湘潭大学出版社,2010. (责任编辑:admin) |