|

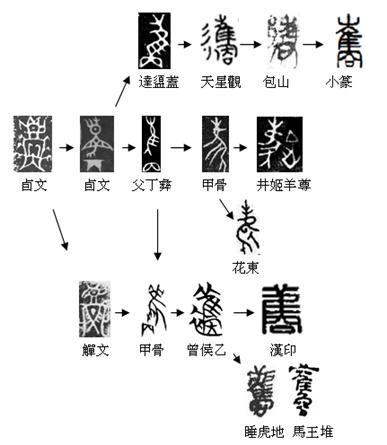

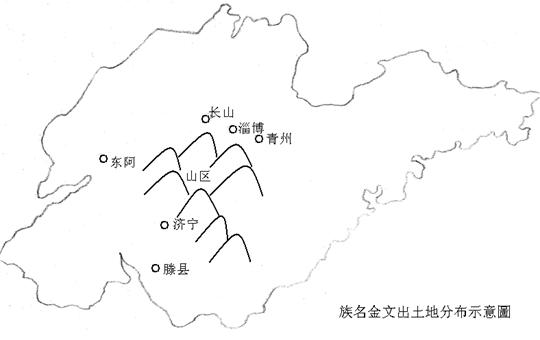

試說“雟”字及相關問題 (首發) 程少軒 復旦大學出土文獻與古文字研究中心 《殷周金文集成》[1]收錄的商代铜器铭文中有如下一些字形: 前兩字《金文編》收錄在附錄上第228號[3]。《四版<金文編>校補》將後五字補在附錄上同一字條[4]。 《殷周金文集成》還收錄了一件戈,銘文如下:  《集成》17.10861 《四版<金文編>校補》將此字收入附錄第678號,與上揭諸字分開。其實該器銘中的 此外,金文中還有一個字形: 《金文編》將此字收於附錄上第229號。李孝定先生已經指出該字與前舉諸字實為一字[5]。《殷周金文集成引得》[6](後文簡稱《引得》)從之。修訂增補本《殷周金文集成》仍襲《引得》釋文,亦從之。我們認為李說是對的。首先,該字與前舉諸字相比較,辭例一致。其次,此字與前舉諸字的構件是有對應關係的——這些字無疑是表示一種鳥,前舉諸字鳥頭上有喙、冠,鳥身有點狀紋飾,側面畫有鳥翼和腳爪,尾部作剪狀。登串父丁觶中此字亦有鳥頭、鳥喙、鳥冠、鳥身紋飾、鳥翼、剪狀尾,只是字形有所簡化,鳥爪被省略,鳥冠原先繁瑣的筆畫簡為一筆,鳥尾的剪形簡化為分叉的兩筆。[7] 一般認為,這些字在很多銘文中是一個族名。為方便討論,我們把以上列舉的這些字形統一以△表示。 對△及相關器物舊有的釋讀和定名存在一些錯誤。《引得》給出的其中四件器物的釋文及《集成》所定的器名如下: A、《集成》10.4658:串△父丁(父丁豆) B、《集成》10.5068:串△父丁(串△父丁卣) C、《集成》12.6443:△登串父丁(登串父丁觶) D、《集成》17.10861:△串(△串戈) 把這四件器物的拓片放在一起我們很容易發現,“串△”是一個固定的複合氏名。由A和B這兩件豎行書寫的銘文我們可以確定這個複合氏名是“串△”而不是“△串”。所以C器的釋文和器名都弄錯了,其釋文應作“串△登父丁”,器名可以定為“登父丁觶”。D器銘文應作“串△”,器名應作“串△戈”,不應如《集成》那樣定名,也不應該如《四版金文編校補》那樣作為合文。  A A  C C  D D我們再來比較一下下面三件器物的釋文、定名和拓片(亦如前文依據《集成》和《引得》): A、《集成》04.1959:舌臣 B、《集成》10.5012: C、《集成》15.9226: 拓片:  A A  B B  C蓋 C蓋  C器 C器我們發現原來所謂的“舌臣鼎”和兩件“  《集成》07.4031 《集成》07.4031而其下半,是商代記名金文中常見的“其”字。所以這些器物均應定名為“ △字,舊釋為“雞”。方濬益首倡此說,李孝定從之[9]。陳漢平《金文編訂補》從“雞”之說,但在“雞”後加“?”號,以示存疑[10]。《引得》亦釋為“雞”。修訂增補版《集成》仍從《引得》說。我們認為這種釋讀是錯誤的。甲骨文中有確定的“雞”作 需要順帶指出的是,《近出殷周金文集錄》[12]收錄兩件分別定名為雞卣、雞尊的器物(原載《考古與文物》1990年5期26-43頁,拓片據《近出殷周金文集錄》602、635轉引),其中釋為“雞”的字作 1974年遼寧喀左山灣子窖藏出土了一批青銅器,其中有一件卣,其蓋銘文拓本如下:  (載《文物》1977年12期圖版壹,收入《集成》10.5069) 我們認為其中的 何景成先生的《商周青銅器族氏銘文研究》附錄“族氏銘文資料彙編”的“複合氏名”部分已經將“串 從西周金文到小篆,“雟”的字形演變序列是完整的。金文中有個已經得到確釋的“雟”,見於達盨蓋。其字作如下形: 戰國文字中沒有獨立的“雟”,但楚地出土竹簡中多有從“雟”之字,如: 小篆中也有“雟”字。《說文解字》“雟”字條: 從達盨蓋到戰國簡及《說文》小篆的字形,基本一致,變化不太大。我們認為△正是西周金文之前的更早的“雟”的字形。 最早將△釋為“雟”的是高田忠周。高田先生在考釋“及父辛尊”銘文時說: 此篆(少軒按:即 我們認為他對字形的分析大體是可信的,但也有不妥之處。下面來具體分析。 首先是鳥冠。高田先生認為“ 其次是鳥身。早期文字中比較複雜的特殊字形簡化為較簡單的一般字形,在古文字中例子是很多的。如“雞”,甲骨文中有繁複像雞之形的 第三是鳥尾。高田忠周認為“㕯”是由 保利藝術博物館藏有一件商代的青銅鼎,其銘文拓本發表在《保利藏金(續)》[20]中,如下:  保利藝術博物館藏商鼎拓本 此器銘中亦有我們討論的“串△”。書中又載李零、董珊兩位先生合作的《束雟皿作父丁鼎》一文,是對這件青銅鼎的考釋意見。文中提到: 此字(少軒按:即△)像有冠及枝尾的鳥形,前面我們揭示此字的異體(少軒按:即 該文發表於2001年,但似乎未引起有關方面的重視,因此修訂增補本《集成》依舊將△釋為“雞”。根據前面的分析,我們可以肯定,高田忠周及李零、董珊諸位先生將△釋為“雟”是完全正確的。 李零和董珊先生對於保利藝術博物館所藏青銅鼎的釋讀,我們基本同意。有兩點補充意見需要提一下。 第一,李、董文中認為,見於《集成》3315並編入《金文編》附錄上227號的 第二,李、董文中將鼎銘中的 《甲骨文編》“雞”字條有個  《合集》5270 《合集》中含有△的卜辭一共有四條,如下: ……貞…… …… ……吉, ……王賓…… 這些卜辭都殘缺不全,我們無法確知△在這裏的具體意義。 前文已經提到,西周達盨蓋中的 父丁彝: 商兄癸卣: 雖然宋人摹刻頗有走形,但這幾個字與 三件器物中的“雟 何琳儀先生對“雟”也有過相關的分析: 雟,甲骨文作 何琳儀先生認為“下加丙旁像鳥之剪尾,戰國文字又於丙下加口為飾”,完全正確。何先生所舉甲骨文頗可參,但在原書中摹寫的字形較失真。該字《類纂》摹本原圖為 庚子卜, 這裏 花園莊東地甲骨卜辭還有一個 戊申卜:叀(惠)疾弓用射 這裏的“ 魏宜輝先生《說裔》一文還提到了見於 我們認為魏宜輝先生的說法基本正確。 甲骨文中還有個 其皆用 在這裏 甲骨中另有一個 魚…… 《甲骨文編》第179頁將此字與上舉 金文中還有一些字,一般也都隸定為“  夨令方尊《集成》11.6016 夨令方尊《集成》11.6016  令盤《集成》17.10065 令盤《集成》17.10065 其實這些字中,  剩下的字形,有兩種形態: A類:    B類: A類和B類字常與“冊”組成複合氏名,當是一字之異體。甲骨文中的 對於▲,我們還沒有成熟的意見。這裏提出一點想法,向大家請教。 第一種可能,▲與△是一字之簡繁體。有學者支持此種觀點,如嚴志斌認為▲與 第二種可能,▲是“雞”的異體。《甲骨文編》“雞”字條收錄一字作如下形: 該字從“奚”得聲,是“雞”無疑。其形旁作 附帶說一下,秦簡中有個 如果以上字形分析成立,我們可以畫出“雟”的字形演變圖:  “雟”這一氏族名,可能與之有關係的地名是“酅”(一作嶲)。見於文獻記載並且在今山東省境內的古地名“酅”有兩處: 一是春秋紀國城邑。《左傳·莊公三年》:“秋,紀季以酅入于齊。”杜預注:“酅,紀邑。在齊國東安平縣。”該地在今山東臨淄境內。杨伯峻《春秋左傳注》指出“在今山東省臨淄鎮東(少軒按:今在淄博市境內),與壽光縣相近。” 二是春秋齊國地名。《左傳·僖公二十六年》:“齊人侵我西鄙,公追齊師,至酅。”杜預注:“濟北穀城縣西有地名酅下。”該地在今山東東阿附近。《公羊傳·僖公二十六年》“酅”作“嶲”。 李零、董珊兩位先生的文章認為,“春秋‘酅’邑是否就是商代晚期銅器銘文中的‘雟’族所居,目前還不能肯定”。我們覺得李、董文中提出的這一問題頗值細究。《文物》1977年12期發表的遼寧喀左山灣子窖藏銅器,有記名金文八種。除“  08年2月17日初稿 08年3月18日寫定 本文寫作過程中,得到劉釗、施謝捷、郭永秉、周言、魏宜輝諸位老師及梁春勝師兄的指點和幫助。陳劍師審閱了全稿並指出初稿中許多疏漏。特此致謝! [1] 中國社會科學院考古研究所編:《殷周金文集成(修訂增補本)》,中華書局,2007年。後文均簡稱《集成》。 [2] 該字原作 [3] 容庚編著,張振林、馬國權摹補:《金文編》,中華書局,1985年版。後同。 [4] 嚴志斌:《四版<金文編>校補》,吉林大學出版社,2001年。後同。 [5] 李孝定、周法高、張日昇編:《金文詁林附錄》,香港大學出版社,1977年,第506頁。 [6] 張亞初編:《殷周金文集成引得》,中華書局,2001年版。後同。 [7] 郭永秉先生審閱本文初稿後提出,將 [8] 何景成:《商周青銅器族氏銘文研究》,吉林大學2005年博士論文。何說見附錄“族氏銘文資料彙編”的“複合氏名”部分。 [9] 李孝定、周法高、張日昇編:《金文詁林附錄》,香港大學出版社,1977年,第506-507頁。 [10] 陳漢平:《金文編訂補》,中國社會科學出版社,1993年,第171頁。 [11] 詳參裘錫圭:《文字學概要》,商務印書館,1988年,第151頁。又參中國社會科學院考古研究所編:《甲骨文編》,中華書局,1965年,“雞”字條。 [12] 劉雨、盧岩編著,中華書局2003年版。 [13] 詳參曾憲通:《說繇》,原載《古文字研究》第十輯,中華書局,1983年,收入曾憲通《古文字與出土文獻叢考》,中山大學出版社,2005年,第23頁。又可參劉釗:《古文字構形學》,福建人民出版社,2006年,第346頁。 [14] 何景成:《商周青銅器族氏銘文研究》,吉林大學2005年博士論文,第411頁,附錄B143條。 [15] 《文物》1990年第7期,第33頁。 [16] 許慎:《說文解字》,中華書局影印清陳昌治刻本,卷四上。此處的斷句,段玉裁有不同的意見,他認為應斷作“雟,雟周,燕也。”詳見《說文解字注》。 [17] 高田忠周:《古籀篇》,卷九十四第12頁,據《金文詁林附錄》第507-508頁轉引。 [18] 此二條所收字形據中國社會科學院考古研究所編:《甲骨文編》,中華書局,1965年,“雞”字條及“鳳”字條。 [19] 魏宜輝:《說裔》,未刊稿。蒙魏先生惠賜電子文本,十分感謝! [20] 保利藝術博物館:《保利藏金(續)》,嶺南美術出版社,2001年,27-30頁。 [21] 沈培:《殷墟花園莊東地甲骨“ [22] 李學勤《商末金文中的職官“攜”》,載《史海偵跡——慶祝孟世凱先生七十歲文集》,新世紀出版社,2006年,第1-3頁。 [23] 影印清乾隆四十六年四庫全書文淵閣書錄錢曾影鈔宋刻本,《金文文獻集成》第一冊,線裝書局2005年版。 [24] 影印清乾隆十八年天都黃晟亦政堂修補明萬曆二十八年吳萬化寶古堂刻本,《金文文獻集成》第一冊,線裝書局2005年版。 [25] 李零、董珊文中認為,此處的“雟 [26] 何琳儀:《戰國古文字典》,中華書局,1998年,“酅”字條。 [27] 對於此字的釋讀有不同意見,也有學者認為是用作器名。 [28] 另松丸道雄、高島謙一編:《甲骨文字字釋綜覽》,東京大學東洋文化研究所,1993年,第120頁,第0504條引許進雄說亦執此觀點。 [29] 以上字形分別見於容庚《金文編》及嚴志斌《四版<金文編>校補》附錄第188條。 [30] 對“ [31] 嚴志斌:《四版<金文編>校補》,吉林大學出版社,2001年,第177頁,附錄39。 [32] 以上諸字形蒙梁春勝師兄告知,作者十分感謝! [33] 睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社,1990,第188頁。 [34] 劉樂賢:《睡虎地秦簡日書研究》,文津出版社,1994年,第75頁。 [35] 喀左縣文化館、朝陽地區博物館、遼寧省博物館:《遼寧省喀左縣山灣子出土殷周青銅器》,《文物》1977年12期,第23頁。 [36] 長山縣現已并入淄博市鄒平縣,為鄒平縣長山鎮。 [37] 通過這兩件銅器銘文的對比,我們還可以推斷,喀左窖藏銅器的整理者以器、蓋不同銘判斷兩器係后配而成,很有可能是不對的。 点击下载附件:  0100試說“雟”字及相關問題

(责任编辑:admin) 0100試說“雟”字及相關問題

(责任编辑:admin) |