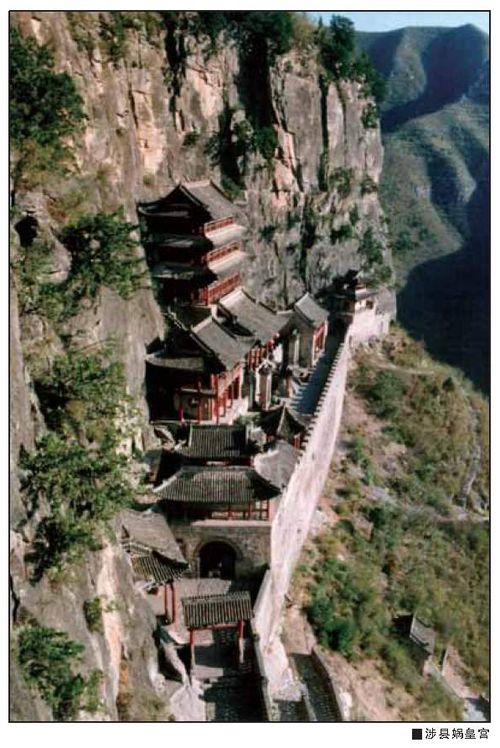

对中国人类学而言,丰富的地方志文献是一项宝贵的学术资源,该如何使用这项资源?直到今天,人类学界给出的答案并不尽如人意,基本上还处在一种初级阶段,即局限于把地方志当做一种史料来源,鲜见人类学与地方志这两种知识形态在知识本体论层面形成对话、交相辉映的作品。而新修的地方志著述似乎也看不到人类学民族志的影响,延续着就地方说地方的文本风格。 图经与符记 地方志是一种历史悠久的文本体裁。按谭其骧先生的观点,地方志著作大体起源于汉朝,现在所知道的最早作品产生于东汉。从晋人常璩的《华阳国志·巴志》里可以看到,东汉桓帝时巴郡太守但望的疏文里提到了《巴郡图经》,可见在此以前已有“图经”。图经就是地方志的滥觞。东汉以后,从隋唐到北宋,“图经”大盛,到南宋以后,才改称为“志”。当时朝廷责成地方官编写地方志,每州或郡都要编写,一直流传到现在的,据朱士嘉先生统计,有八千多部。方志著述繁多,前后不绝,体例自然不能划一。 符记这个词对应英文Symbol一词,Symbol是人类学的重要研究领域,一般译为“象征”或“符号”。沿着瑞士语言学家索绪尔的语言学拓展思路,经以英国学者道格拉斯、美国学者特纳等为代表的许多人类学家的努力,沉淀为“符记论”(Symbolism)的人类学理论流派。基于此丰厚的学术积淀,笔者曾在《象征的来历:叶青村纳西族东巴教仪式研究》一书中,依托民族志经验材料,对符记理论作了新的阐发:符记呈现为特定的物质形式,但它的价值却在别处,不在物自身。所谓符记,即指承载特定意义的物质形式。譬如,一摞印有墨迹的纸张,它自身不成为符记,而一进入各种价值系统,它就可能变成“著作”、“商品”、“礼物”、“收藏”、“纪念物”、“摆设”、“神圣物”、“法律材料”、“机构文件”、“可循环利用的废品”等等,转化为承载特定意义的物质形式,即符记。在这样的学术视野下,就民族志与地方志即可引申出具备逻辑连贯性的理解维度,即它们分别为基于“民族”与“地方”这两个符记的文本体裁。同时,一种新型的文本体裁——符记图经就此延展开,即一种旨在探求围绕特定符记的诸价值系统的文本体裁。 符记“娲皇宫” 本文所获田野资料来自中国社会科学院国情调查项目“非物质文化遗产调查”和“河北省涉县娲皇宫信仰调查”,笔者于2008—2009年访问娲皇宫三次,田野调查时间总计为8个星期。 娲皇宫坐落在河北省涉县近郊。撇开“娲皇宫”这个名号的价值隐喻,娲皇宫只是一个建筑群落。但作为承载意义的符记,它的价值主要体现在五个维度,即地方性信仰系统、佛教、道教、神话系统以及现代性知识系统。 首先,这个建筑群与当地信仰系统里的超越存在——“奶奶”密切相关。“奶奶”是参与娲皇宫庙会的香客对其信仰对象的普遍称谓,他们将娲皇宫所在的山称为“奶奶顶”;每年春季,这里举行一年一度的庙会,四方信徒从各地赶来,“朝顶”拜会奶奶。对于香客而言,朝奶奶顶、拜奶奶是他们参与庙会的主要内容。按香客的说法,“娲皇宫奶奶可灵了”。奶奶作为一种超越性的存在,具有影响个人生活境遇的力量,是解决不确定性的力量源泉。在实践的层面,“许愿—还愿—许愿”构成香客与奶奶之间的循环。 (责任编辑:admin) |