|

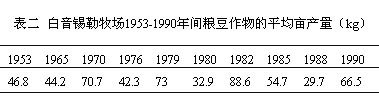

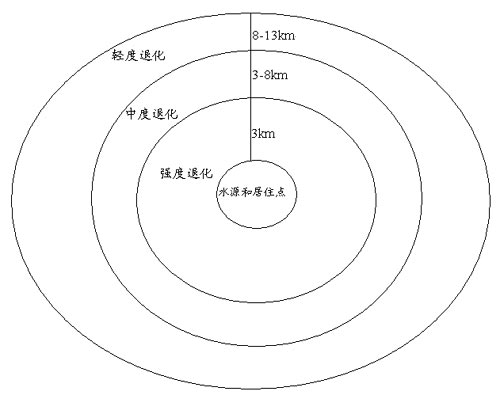

牧场人口的最高峰为1982年,达到12959人。之后开始有所下降。很多职工开始调出本场,有的开始返回原籍。总之,人口的增长,对于本来就不需要耕作化农业那样多劳动力的牧业来说,形成极大的压力。最初当地牧场的思路是农业的经营是围绕着牧业服务的,即为牲畜提供必要的饲料。但几十年的经验发展表明,农业的主要目的一直围绕着人口打转,并没有达到农牧结合的目的,还引发了农牧之间的矛盾如农牧争地的现象。直接对当地的生态产生影响。 到1980年前,牧场的农耕地达21.3万亩,总播种面积最多时达12万亩。1980年以后对不适宜耕种的土地退耕还牧。1990年耕地为164800亩,播种面积为91740亩。但从自然等环境来看在当地发展农业是非常不合适的。如笔者对该牧场的粮食作物的统计(见表二),就足可以证明这一问题。  从表二看出,单位面积的产量平均在50公斤左右,波动幅度大而明显,单产量平均在50公斤左右。其结果在几乎没有农业收益的情况下,对草原的开垦造成了草原的沙化。 看来当靠天放牧和粗放农业碰在一起,是对牧场的一种重大威胁。这样的农业在这个过程中确是破坏牧业的消极因素。 此外,从1979年以后与中国其它地方一样当地也实行了承包责任制的体制。但由于只承包牲畜和仅分配打草场,造成放牧草场的所有权虚置,成为公有地。导致乱牧、过度放牧、掠夺性经营,加速了草场和水资源的破坏。而现有的居住格局和放牧制度更能反映这一问题。 (二) 居住格局与放牧点 正如前文所述,在游牧社会合理的居住格局有利于草原和水资源的保护和利用。然而由于一些政治的、人为的、文化的原因,在牧区非合理的居住方式对牧区的生态环境带来很多不利的影响。特别是在人民公社化和“文化大革命”时期,牧区套用农区的做法,牧民定居人数增多,居民点逐渐开始集中起来。白音锡勒牧场作为农牧业企业,从开始建场时就有别于牧区。从1960年起,开始搞集中建队,特别是兵团时期,建立了非常集中的汉族式的房子。即使是现在,每个分场的房子仍然连成一片。如笔者调查的10分场和12分场,聚居地周围草场已经由原来的1米多高,变为现在的不到1尺。很多地方沙土已经露出地表。从牧场的游牧半径来看,据水源和定居点越近期草场退化越严重。以居民点和水源为中心,圆心周围3公里为强度退化,半径3公里到8公里之间为中度退化、半径8公里到13公里之间为轻度退化。即水源和居民点周围13公里的区域为退化草地区域,只是程度不一而已。(见图二)  图二 水源、居住点与游牧半径 此外,围绕着“水”源的牧业点的空间分布可以看到草原退化的基本情况。本牧场在承包后,承包户也开始把居住点和放牧点相分开,但放牧点基本上集中在狭隘的锡林河两岸,且相距甚近。以笔者调查的10分场为例,牧业点都集中在河流两岸。蒙古包有20多个,平房有40多处,放牧点有70个左右。这些放牧点离河流近者几十米上百米,远者5公里,一般在2公里左右。而牧业点之间的距离一般仅仅相距为1-2里,有的甚至仅相距200-300米。这些牧业点周围、草场退化虽没有居民点明显,但草的高度已有1米左右降为不到1尺。在这些放牧点,每户至少都放着300只羊左右,多者700-800只。 因此,放牧点都集中在锡林河两岸,无疑是对草场的毁灭性的破坏。而放牧制度和方法也会直接影响到水和草的合理利用。 前文所提到的在传统游牧社会,由于游牧蒙古族所具有的“传统生态学知识”如放牧技术和习惯等,在一定意义上有利于草原生态和水资源的保护。本牧场虽然按照规定,应该按照划定的营地进行计划放牧,分为四季牧场。但相当多的草场,却由于各种原因无法按计划放牧,乱放、抢牧现象非常严重,导致终年营地过多,全年长期放牧,草场退化严重。特别是1984年以后,放牧点比以前增加了10多倍,但轮牧者非常少,仅占20%左右。同时,由于放牧者常常雇佣外地来的没有放牧经验的汉族放牧,他们更不会考虑草场的合理利用问题,常常都是围绕着河流的周围放牧。周围的蒙古族称这些人放的羊为“兔子羊”,即常放一条直线,非常容易破坏草场。 可见,放牧制度的不合理,致使水资源和草场的利用不均衡。在水资源条件较好的草地,草场过牧严重。最终造成“公有地的悲剧”。上述这一个案反映的是在牧业为主的地域,非蒙古族传统草原经营的方式下,所造成的对公有草原的破坏。而同样是蒙古族当他们的生业他们的生产方式产生变化时,特别是他们从游牧社会变为农耕社会之后,他们对于公有的“水”的观念和实际的过程发生了何种变化? (责任编辑:admin) |