|

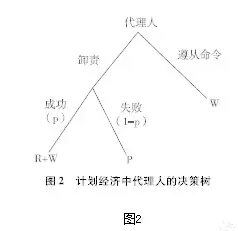

背景 苏联档案资料的解密,不仅重新引发了学术界对苏联历史的兴趣,还掀起了经济学家和政治学家研究这个经典社会主义体制运作方式的热潮。在苏联时代,西方世界就已经对社会主义经济的性质及其生产潜力议论纷纷。①传统观点(Berliner,1957;Krylov,1979;Kornai,1980, 1986;Nove,1986)将社会主义经济的物资短缺视为国家计划经济特有的弊病。雅诺什•科尔奈(Janos Kornai,1980)认为,软预算约束给供给约束型经济创造了无限需求,而父爱式管理和控制则创造了使层级制度占统治地位的文化。约瑟夫•柏林纳(Joseph Berliner,1957)指出,“安全因素”或称囤积居奇,是造成短缺的一个原因。大体说来,研究苏联经济的学者已找到相关证据,证明计划经济的各种协调问题是短缺和贫困的一个主要原因。(①本文中的“社会主义”是指生产资料的共同所有权,在实践中是国家所有权。当讨论到苏联的政策时,无需进一步澄清,它指的是斯大林时期的经典社会主义(Kornai,1992)。尽管后来的苏联领导人减少恐怖政策,并放松了部分控制,但本文还是认为,中央计划是苏联解体之前基本的经济组织机制。) 然而,大约在苏联解体的时候,一些观察家对传统观点提出质疑。例如,若干经济学家(Boettke,1993;Anderson和Boettke,1997;Shleifer和Vishny,1992)不同意将苏联视为计划经济,他们在构建理论模型时,把苏联视为一种寻租经济,与市场经济没什么不同,只不过管制更为严格而已。根据这些模型,寻租活动导致了各种短缺。苏联企业的厂长们游说部长们降低物价或产出,以便获取短缺货品的“额外收益”(side payments)。 然而,寻租模型所依赖的基础,即分散化的供给和价格选择,在苏联并不存在。近期一些学者(Lazarev和Gregory,2002;Gregory,2002;Harrison,2002)利用可获得的最新档案资料所进行的研究,证实了苏联问题专家早已描述过的情况。苏联企业的厂长实际上游说的是希望获得较高而不是较低的价格。寻租行为无法推动经济的发展,更无法推动苏联这个经典社会主义社会的经济发展。然而,经济学家误以为寻租能推动苏联的经济是因为,在他们进行研究、着文论述的时候,苏联确实落入了寻租经济。 虽然寻租模型没能准确描述经典社会主义,但它们可以帮助阐释苏联体制崩溃的原因,以及市场体制和社会主义体制之间的临界点。有各种模型说明了层级制社会主义社会的激励结构如何导致寻租,这些模型都有重要的意义。除了这些模型外,再了解为什么命令经济不将寻租作为重要的经济推动力,就能更好地说明为什么苏联经济崩溃得如此之快,以及为什么俄罗斯会采取现行的经济模式。 尽管寻租行为使资源配置更集权化,但确实使命令经济更分权化。这是一种重要的干预机制,可以帮助我们更好地研究转型经济、混合经济体制和发展经济学。 苏联经济的性质 彼得•勃特克(Peter Boettke,2001)认为,苏联并不是计划经济体制。它不仅没能实现其乌托邦式的理想,而且事实上,它从未真正实现过任何形式的“计划”,只是沦为一种寻租的高度干预的市场经济。勃特克指出,虽然社会主义的初衷是合理计划的经济体制,但最终结果是,不光合理,就连计划经济也都成了泡影。为了支持他的这一观点,勃特克援引了米塞斯(Mises,1988[1922])和哈耶克(Hayek,1945)的传统观点,认为计划经济者无法控制经济,因为他们不能合理地配置资源。没有价格信号或局部知识(local knowledge),仅仅使用经济总量指标,是不可能进行合理规划的。 有关社会主义社会经济核算的上述基本见解无疑是正确的。①如果没有市场来揭示需求、成本和局部知识,计划者就不知道如何最有效地配置资源。然而,这并不意味着他们不能推动经济,只不过是无意识或并非出于他们的本意罢了。计划者可以控制经济,只不过其控制不见得合理。试想,一辆车,既可以由做出分散化决策(在市场经济中运营企业的方式)的司机驾驶,也可以由绝对服从中央指令的司机驾驶。即使那些指令对于把车开到特定目的地毫无益处,甚或要求司机偏离公路、穿过田地,他们仍旧可以调控司机的路径选择。②同样的道理,尽管分散化的力量非计划者有意识的意图所能控制,但它们并没有推动苏联的经济。这与消费者至上的市场经济有本质区别,也不同于寻租导向的寻租经济。(①有关理论论据,也可参见Mises(1988[1922],2008[1949]);Hayek(1945)和Hoff(1949),支持社会主义的实践证据可参见Nove(1986)和 Krylov(1979)。②这里借用了Steele(1992)的比喻,他将米塞斯的经济核算观点描述如下:“同样的,如果我们在芝加哥开车,而且完全随意地行驶,我们可以确定,车子不会开到圣刘易斯。为了评估工厂是产生了净效益还是浪费惊人,我们必须对工厂的投入和产出进行定价(或用某些替代的成本测算方法)”(Steele,1992,第19页)。有趣的是,列宁在1922年党代表大会上的最后一次发言中,竟然也用了这个比喻,虽然他是用来描述新经济政策的,其中,国家规定了大部分的价格,但允许保留一些私人所有权:“机器拒绝服从手的操作。这就像一辆汽车,并没有朝司机预定的方向开去,却驶向了其他人想去的地方;就像一只有些神秘莫测、无法无天的手操纵着它,天晓得那是谁,也许是个奸商,或是资本家,又或者两者兼是。不管怎样,汽车不会完全按司机设想的方向行驶,而且常常会开往一个截然不同的地方”(Lenin,1965[1922])。) 康斯坦丁•克里洛夫(Constantin Krylov,1979)认为,“按计划的价格设定程序是导致国民经济整体失调的根本原因”。虽然他丝毫不赞同合理计划的可行性,但他坚称,“计划”是苏联经济的重要影响因素: 根据国民经济规划制订的计划是推动苏联经济运转的主要手段。计划的本质特性无可争议地决定一切。(第37页) 这种观点认为,层级制经济和计划者的命令即使再不合理,也是经济发展的推动力,这种力量启动了经济,并决定了生产和资源配置。 也有学者(Zaleski,1980;Wilhelm,1985;Naishul,1992)指出,苏联,至少在斯大林去世后,是一种“有管理的”(managed)或“受行政支配的”(administered)经济体制,而非计划经济。①较低层级的资源配置不太集权化,而且各项计划往往会根据下级官员的报告加以修正。②然而有人可能会说,在这一点上,下级官员只有两个权力。其一是与上级谈判,以弱化他们提交给上级官员的严格计划中过于苛刻的条件;其二是隐瞒信息,以便使计划不那么苛刻。这两种行为上级官员都能预测到,因而不会给体制带来什么实质性的改变。下级官员为低产量和高投入努力讨价还价,并尽可能隐瞒那些能显示其真实生产能力的信息,这完全符合命令经济的本质。同时,委托代理关系中的代理人总倾向于卸责,巧占便宜,这也符合命令经济的本质。总之,所有这些都构成了“命令经济的根本问题”(Harrison,2008)。(①尽管Kassof(1964)用“受行政支配的”经济来形容苏联,但实际上他的描述更接近计划经济。他主要是想区分涉及大量恐怖和镇压的极权主义和允许一定程度上放松社会管制和弱化恐怖手段的极权主义。②Vitaly Naishul是这样描述的:“在勃列日涅夫时代,受行政支配的市场的典型互动模式如下:企业提出资源需求,随着层层上报,资源需求也就越积越多,直至某一级获得授权的代理人将生产任务安排给生产者。然后,这些任务在各个生产企业之间分配,得到生产任务的企业又会再次请求给予必需的供给,计划周期就这样周而复始地循环。与斯大林时代的自上而下不同,勃列日涅夫时代的经济计划是自下而上的;计划并不是指令性的,而是反复的或周期性的讨价还价。每次‘向上’请求给予原材料和‘向下’下达生产任务,都伴随着上级和下级激烈的讨价还价,下级总是力争配置最多的资源而承担最小的生产任务。因为垂直讨价还价体系的组织能力不足,所以社会体制不得不忍受合法的法制化管理或完全非法的横向交换,随着经济越来越复杂,法制化管理或横向交换的重要性也不断增加”(Naishul,1992)。) 对于勃列日涅夫时期的层级制内部的腐败程度、权力分配和计划控制,也存有争议。有些学者(Naishul,1992;McFaul,1995)认为,计划通常都是“自下而上”的,腐败是普遍现象,因此企业负责人拥有实际产权。另一些学者(Berliner,1957;Nove,1986;Kornai,1992;Harrison,2008)则声称,国家已经预见到了企业和国家之间的讨价还价,这也解释了更加严格的初始计划、“规划”(planning in)和“棘轮效应”,国家对腐败的治理仅限于那些延缓计划实施的腐败行为。 社会主义中的市场范围 勃特克(2001,第148页)还描述了苏联经济中广泛存在的市场,包括tolkachi(中介人)。tolkachi的字面意思是“推进者”,指的是那些被企业厂长派去向供应商施压,促使供应商执行供应命令,从而确保企业能完成计划目标的职员(Berliner,1957)。虽然tolkachi参与买卖,但他们这样做是为了使国有企业能够完成计划目标。因此,这种活动的起因是国家制订的计划,而非由这些人的企业家精神所推动。 他们买卖的产品,是计划者命令他们生产的。对这类商品的需求也取决于计划者的目标。这些商品的价格或交换价值,均由国家计划的供给和需求所决定。此类市场的内在合法性缘于如下事实:计划者认识到,tolkachi交易是苏联工业发展计划这台摇摇欲坠的机器的润滑剂。tolkachi交易远非利伯维尔场,只是为了完成国家命令,只是一个国家垄断组织与其他国家垄断组织交换国家计划的商品而已。①(①有意思的是,苏联政府经济学家(比如那些国家计划委员会的工作人员)和其他马克思主义经济学家,在整个苏联时期一直在争论这个问题。例如,奥塔•锡克(Ota Sik)探索的理论问题:根据马克思主义理论,在真正的共产主义时代到来之际,是否所有的交换都会停止。问题在于社会主义交换——纯粹社会主义企业之间的交换——是否和普通的商品交换一样。苏联时期出现过一些思想学派。斯大林认为社会主义交换与普通商品交换有着本质上的不同,而左派则认为,所有的商品交换最终必定完全停止(Sik,1967)。虽然斯大林的论点也许是基于权宜之计,但可以肯定的是,有固定产出和固定投入的两个政府机构之间的讨价还价和交换,完全不同于可以有效推动经济的市场交换。) 此外,作为政府实体,它们的预算约束是软的(Kornai,1986),所以它们在交易中愿意支付的价格,纯粹基于外部给它们设定的投入需求,完全不考虑成本最小化。①这类企业甚至没有向下倾斜的需求曲线。事实上,诺夫(Nove,1986,第179页)证明,社会主义企业的投入品需求曲线是向上倾斜的,这样它们就可以在汇报的时候提高成本。 (①从某种程度上说,预算就是一种约束,尤其是在优先级别低的企业,因为计划者会根据不同的采购类型给生产企业提供不同的原材料。然而,价格仍非采购的首要考虑因素,因为每项采购都有各自的配置指令,而这个因素往往才是最重要的。为了完成资源配置指令,不管需要什么样的价格,国家都能覆盖所有的成本(Berliner,1957)。) 虽然苏联的黑市和灰市在苏联经济中起到了重要的作用,从而增加了公民的福利,但在经济性质上只占从属地位。这些市场并没有促进生产;它们只在地下秘密进行。正如柏林纳(1957)所说:“企业间非正式的微妙关系,代表了一个被严重束缚但又试图打破中央计划格局的市场经济雏形。” 社会主义中的寻租行为 勃特克(2001)、施莱弗和维什尼(Shleifer和Vishny,1992)认为,企业厂长和部长们合谋促成了短缺。他们把苏联描述成寻租经济体系,分散化的寻租驱动了生产和资源的配置。根据他们的模型,厂长请求各部长通力合作,促使他们生产的商品出现短缺,以便从消费者那里获取“额外收益”。然后,与部长们共享这部分“额外收益”。而哈里森和金(Kim,2006)曾驳斥过这种解释;这里作一个简短回顾,重温一下为什么这种解释不正确,这将有助于阐明命令经济的性质。 计划者为企业制定目标是命令经济的一部分。勃特克(2001,第145~146页)、施莱弗和维什尼(1992)认为,这些目标都是最大化的,很像卡特尔联盟设定的产出限制。然而,有证据表明,事实正好相反。诺夫(1986)和伯林纳(1957)记载了每个计划期间企业目标的“棘轮效应”。当企业成功完成它的计划产量时,那么下一时期的计划产量指标就会提高。如果哪个企业超出了计划产量,新的计划将结合该企业达到的实际产出水平,逐渐调高产量指标。对部长来说,维持低的计划产量就无异于天方夜谭。 大量证据表明,部长们总是试图提高而不是降低他们所管辖企业的产量。除了逐渐加大每个计划期间的产量外,当推行的各项改进激励企业完成“超计划”的更高产量时,部长们通常会抓住这些证据,证明企业能够达到更高的生产水平,并以此为基础提高企业的目标产出水平(Nove,1986,第101页)。部长们都要完成他们各自的产出计划。在这些计划的驱动下,部长根据本部门计划的最重要产品,为本部门下辖的企业厂长设定“奖金”(Berliner,1957)。作为层级计划的一部分,各部长和企业厂长一样,也受上级设定的目标和奖励所驱策(参见Kontorovich,1986)。根据对前苏联企业厂长的采访,伯林纳(1957,第23页)总结了有关苏联企业厂长生活的“大量事实”,并指出 “从上面来的压力感”形成了“不断提高产量的要求”。 毫无疑问,“利益集团”,即厂长和部长们,都会游说,以降低产量目标或提高投入配额。①然而,这是尼斯卡南式(Niskanen-style)的预算最大化,不是勃特克或施莱弗和维什尼所讲的寻租行为。这些官僚们并不是游说改变产品的实际价格,以获取贿赂或黑市销售所得的“额外收益”,而只是想努力减轻自己的负担,确保他们在计划层级内的成功。有证据表明,企业厂长实际上“游说”更高的价格(Sik,1967;Krylov,1979;Kornai,1980;Nove,1986;Gregory和Harrison,2005),且用更高价的“新产品”来规避固定的低价产品(Berliner,1957;Harrison,1998)。他们会上报更高的投入成本或使用更贵的原材料,因为他们知道这样会使计划者设定较高的价格,而较高的价格有助于他们完成计划任务。(①Belova和Gregory(2002)也讨论了高层部长的寻租行为。他们得出结论认为,虽然斯大林反对这种寻租行为,但允许部分存在,而后来的专政者都无法阻止这种寻租,他们对“寻租”的定义和本文所使用的寻租概念有所不同。他们引证的寻租行为并不是经济的驱动力,因为计划推动着这些部长,而且计划是从上级传达下来的,这些高层官员所分享的租金实际上是由专政者(或“斯大林集团”,这意味着中央政治局)给予的,以确保他们的忠诚:“斯大林坚持包罗万象的经济决策,并抨击狭隘的寻租活动,特别是斯大林集团成员的寻租活动。斯大林明确警告不容许重工业部部长(同时也是斯大林集团的成员Ordzhonikidze)的‘利己’行为,即把政治局‘从领导机关变成服从于某个人民委员会需要的附属机构’……尽管斯大林集团明确坚持包罗万象的经济决策,但他们有时也会屈服于种种政治动机。”Lazarev和Gregory(2002)通过案例研究得出结论:“[斯大林集团]分配储备资源是为了获得政治支持,而非实现经济目标。对乌拉尔地区的案例研究表明,斯大林集团支持大型区域投资项目,‘不是基于合理的经济逻辑’,而是为了争取区域领导人的政治支持。”) 更深层的原因可以说明,即使社会主义企业不想夸大成本,低定价的投入也不会导致短缺。在社会主义经济里,就算受寻租行为的驱动,降低价格也不会减少供给,因为供给完全由计划确定。唯有需求会自由响应。然而,企业的需求并不一定会对较低的价格作出回应,因为它们具有软预算约束,并受到资源配置指令的限制,即使可以通过tolkachi来完成也要受到限制(Berliner,1957)。①所以,单凭较低的价格并不能带动需求,因为价格不是唯一的考虑因素:正如俗话常讲的,卢布就是一张纸,只不过印上了其他东西,才具有购买力。最后,假如行贿受贿无处不在,较低的官方价格同样不会提高需求,因为贿赂成本也要加入其中。在这种情况下,即使较低的官方价格意味着更多的贿赂,它也不会引起短缺。(①Berliner(1957,第22页)根据采访以及公开的资料证明,“资源配置指令是关系到企业生存的核心文件之一”,“许多管理活动都集中在这类文件上”。) 相反,软预算约束(Kornai,1980,1986)、计划失误以及由此造成的投入短缺恐惧,这些因素综合在一起导致了囤积,正可解释短缺现象。囤积反过来加剧了短缺。迫使企业厂长改变所生产的产品类型,以超额完成产出计划(但牺牲了其他产品的生产)的激励,进一步加剧了计划失误和短缺(Berliner,1957)。由于缺乏综合的衡量指标如利润来引导企业厂长,各类五花八门的目标以及适当的奖励等导致了许多特定产品的短缺,而且还强化了如下印象:为了完成自己的计划,囤积是必须的。①各种资源常常堆在仓库中,直至发霉或作废,因为管理人员要把它们积存起来以备紧急之需,又或者由于缺少将它们投入使用所需要的设备(参见Kornai,1980,1986;Berliner,1957)。(①短缺是自我实现的循环过程,这一观点同样得到劳动力市场短缺现象的支持。没有理由认为,企业希望人为的劳动力短缺,然而劳动力需求过度的问题总是不断出现,这很容易用软预算约束和劳动力囤积来解释(Nove,1986,第224页;Gregory和Collier,1988;Berliner,1957)。) 消费品短缺的部分原因在于是优先产业挤占了投资。军事产品是重中之重,工业投资其次,而消费品则远远排在后面。①那些还供应生产资料和中间产品的企业,连原本已经很低的计划水平都无法完成,因为提供给消费品生产的奖励相当低。较高的消费品价格被用来诱导企业生产消费品,但是,较高的消费品价格虽然有助于完成“计划利润”的目标,对消费品生产的激励作用却相当有限(Berliner,1957,第129页)。②(①根据官方消息,在20世纪60年代,消费品生产获得了较高的优先权,但西方研究人员观察到,同一时间里军事投资的优先权有上升的趋势。目前尚不清楚的是,Berliner所描述的优先顺序在以后的几年里实际改变了多少。②Berliner提到由生产中断导致的其他一些问题可能也加剧了短缺。例如,分包合同,这是企业之间供应的关键部分,为完成任务提供较低的奖赏。) 根据这种观点,贿赂和黑市、灰市是短缺导致的结果,而非引起短缺的原因。消费品第二经济是众所周知的事。曾有人论述过强大的住房第二经济(Alexeev,1988)。背离计划经济的腐败、黑市和其他机制屡见不鲜。然而,这些不是造成短缺的原因,而是完全的机会主义。 如果计划能引导经济,也不一定意味着计划就是好的或合理的。一个在计划的外壳下充满了机会主义的层级体制仍可巩固领导人的地位、阻碍改革、带来种种投机和腐败;不仅如此,它还会助长父爱主义、工人对激励不敏感、懒散的社会环境、对领导的极度崇拜、软预算约束的浪费,以及我们从苏联社会中看到的其他特征。 层级控制 苏联经济是一个层级制(Hazard,1968)的内嵌式专政体制(nested dictatorships,Gregory和Harrison,2005)。该经济体制的每一个层级都有一位主要负责人,他要确保自己的下属都遵从按计划下达的命令。①各个层级负责执行特定的目标,完成或超额完成自己的目标都将受到嘉奖(Berliner,1957)。研究苏联体制的法学家认为,这些法令得到普遍的执行,但与作为法令的上级命令有实质性的偏离(Ioffe和 Maggs,1987,也可参见Krylov,1979,第38页)。可以想象,这样的体制只是一种表象,其背后隐藏着寻租的现实。最低层级的卸责众所周知,如工人们的怠工。卸责行为同样存在于较高的层级中,如厂长、部长、国家计划委员会的官员。(①对于最有权力的企业,委托人就是部长,而其他企业则是部长的下属或与部长同级的人员,但每个层级通常总会有一个委托人。“因此,对每个企业来说,都会有一个人充当国家的代表,从实际情况来看,也就是厂长的‘老板’”(Berliner,1957,第17页)。) 如果命令经济中的层级排序是现实情况,那么,权力会从上往下流,从委托人流向低一级的代理人,又从这个代理人流向再低一级的代理人。如果这是一种变相的寻租经济,那么各层级的委托人就不会对他们的下级代理人发布命令。相反,他们将接受下级的寻租请求,并批准这一请求,然后层层上报。因此,信息传递的路径正好是反向的:从代理人流向委托人。图1显示了不同经济体制的命令流向。  这种层级结构可以看成是金字塔式的。塔的底部是企业。在市场经济中企业是独立的,它们生产那些能最大化自身利润的产品。在利伯维尔场经济中,经济活动都在金字塔的底层。而在社会主义体系中,厂长面临的选择是:执行计划,或推卸这个责任,请求其委托人,即部长,合作参与寻租活动。在后一种情况下,企业可以通过部长影响生产的分配,因此权力会沿着层级结构向上回流。 厂长和部长会诱发短缺现象,然后从消费者那里获取“额外收益”,并分享这些收益。施莱弗和维什尼(1992)强调了产生这种租金的激励。租金R可能远远大于工资W和厂长从遵守计划、实现生产目标中获得的相关奖励。然而,施莱弗和维什尼并没有考虑委托人不愿意合作时会出现的惩罚情况。有证据表明,在苏联体制下,尽管部长可能会与厂长合作来阻止计划目标的过快增长, 或非法掩盖一些不实报告,但并没有因上述目的与厂长合作(Berliner,1957;Harrison,2011)。让我们看看为什么会这样。对于厂长而言,只有从卸责中获得的预期收益与预期惩罚之差超过服从指令所带来的预期报酬,他才会作此选择。对厂长而言,寻租所能获得的收益R,是消费者愿意为稀缺物品支付的高价与官方低价之差乘以消费者对该物品的过剩需求量,再减去分给他们的委托人即部长之后剩余的部分。为了使冒险值得,厂长的寻租回报R,乘以成功概率ρ所得的积,必须超过如下两者之和:他的工资W,以及预期惩罚P乘以失败概率1-ρ得出的惩罚值。即 (R×ρ)-[P×(1-ρ)]>W。图2显示了厂长的决策树。  厂长也许知晓他可以从寻租中赚取的可能总回报。但是,他也必须清楚可能的惩罚和受罚的概率,以及他的委托人为了合作而要求的回报额。所有这些都取决于他的委托人所面临的激励。在内嵌式专政结构中,委托人自己也是代理人,也面临着和厂长同样的博弈。他也有要完成的计划、工资以及完成计划目标后的奖励。部长同样是国家计划委员会计划官僚的代理人。部长必须判断他的上司愿不愿意合作,是支持重新配置资源的请求,还是把他卸责的事捅出去。部长们还必须确定请求上司合作可能产生的行贿成本。反过来,国家计划委员会的官员同样需要考虑这些可能性。①(①有文献认为,国家计划委员会是说真话的代理机构(Gregory 和Harrison,2005),因此不受企业绩效回报的影响。虽然这可能意味着,国家计划委员会的官员不会像其他低层级官员那样,面临完成计划的激励,但作为说真话者,他们对计划的忠诚将会受到更严紧的监控。) 然而,在每个层级中,代理人越少,被抓的概率(1-ρ)就越高,相应的监管成本可能会越低。同时,工资也会更高,尤其是最顶层。在体制中所处的层级越高,遵循指令所获得的收益越多(Harrison,2008;Berliner,1957)。一旦被抓,惩罚也会越大,因为层级越高的代理人所负的责任更重,所以他的行为具有更严重的后果。斯大林时期的极端惩罚,包括清洗高层官员,使恐惧最大化(Lskavyan,2007)。 厂长不得不面对被委托人告发的可能性,而部长虽然数量较少,但每个人都得面对被党组织揭发或被专政者发现卸责的可能性。在这种情况下,成功的几率大大降低,除非专政者本人支持寻租行为。①国家计划委员会的委托人就是专政者。②(①巨大的资源耗费在监控各部委和报告是否偏离计划上。如果命令没有得到专政者的认可,监控机构是不太可能执行的,因此可能需要各层级的合作(Harrison,2008)。党的层级制是另一个平行的层级制,它监视并确保命令结构的主要层级(Hazard,1968)。企业厂长,尤其是大企业的厂长,也会担心这种危险。派给企业的党政官员亲自负责企业执行计划的情况,因此也有相应的激励。他们可能会对那些有助于完成计划的灰色市场睁一只眼闭一只眼,但是不会和不利于统治集团计划的行为合作。大型和重点企业还有一个“特别部门”,配备了国家安全部门的代理人,这一部门的任务就是执行党的指令,维护体制的层级制度;它不仅要保证计划的完成,还要汇报种种非法活动和任何党可能不赞成的行为,包括“反党”言论,不管它们是否有利于计划的完成(Berliner,1957;Harasymiw,1969)。②虽然在经典社会主义时期,苏联经济的领导阶层已经有过多次变化,不过为了分析该体制,考虑他们在领导计划经济时是否都有相同的反应,是很有益处的。如果体制本身无法运作,除非专政者以特定方式行事,否则所有领导人都可以建模为一般的“专政者”。) 专政者如何决策,有若干个可能,格里高利等人(Gregory,2002;Belova和Gregory,2002)展开过相关的讨论。如果专政者是“科学的规划者”,那么就不会有卸责行为。科学专政者的模型属传统的命令模型,在这类模型中,专政者是仁慈的,他制订的计划不给寻租行为留有任何余地。专政者发挥主导作用;他不希望他所设置的系统参数因为利己主义而发生改变。他手下的计划者都使用科学的规范来确定计划的细节,而且,如果他们想卸责,将会受到惩罚。尽管卸责并不需要勾结专政者,但受罚的概率仍然很大,因为高层代理人和监管机构可能会察觉到。 另一种可能性是“裁判型专政者”(referee dictator),这种专政者没有太多的自主权,所以他要仲裁各种寻租利益。勃特克和施莱弗—维什尼模型要阐明的就是这种类型的专政者。不过,如果专政者感兴趣的是他自身的报酬R,那么寻租时的产出(Ors)必须超过专政者原计划的产出(Opl),且超出的部分足够贿赂须遵循这一产出计划的所有层级,即Ors>Opl-(R1+R2+R3...),还有剩余的部分留给自己。专政者须有足够的信心彻底放弃对计划的控制,并承担失去其权力地位的风险。因为寻租是一种浪费(Murphy 等人,1993),且无法最大化经济中的产出,因而专政者不可能有信心完全放弃对计划的控制。 “坐寇”(Stationary Bandit)会调整奖惩机制,以牺牲下属的利益为代价来最大化自己的利益。“坐寇”不会提高工资,除非生产率下降且单靠处罚已无法提高生产率,例如,因为工人营养不良或可能会滋事暴动而造成生产率下降。格里高利(2008)的结论是,斯大林是典型的“坐寇”。斯大林的代理人根本没有动力自己作出决策,什么都由斯大林钦定(Krylov,1979;Berliner,1957)。①这样做是为了降低他们自身的风险:避免因不当实施或偏离计划而受到处罚。作为“坐寇”,专政者的效用已经最大化,因而没有任何激励能促使他进行合作。在这种情况下,就不会出现寻租行为。(①有文献认为,专政者的作用是极权主义的核心。这种模型认为,万能的专政者本质上是一个行政长官,其作用是把极权制度凝结成一个整体,通过承担全权责任,负责一切以政权的名义进行的活动,减少所有低层人员为自身行为负个人责任的意识(Tucker,1965)。) 苏联经济虽然不能完全简化成“坐寇”型专政者和层级制计划经济的简单模型,但是这种模型要比部长和企业厂长合谋促成短缺,并从消费者那里榨取租金的寻租模型能更好地拟合苏联经济。后斯大林时代的苏联领导人的决策,可能与斯大林实行的恐怖手段、言论自由和消费品生产水平等方面的政策极不相同,但是,他们也可能都成为经济生产的内嵌式专政体制的最顶层 “坐寇”。 苏联经济的动力 伊斯雷尔•柯兹纳(Israel Kirzner,2000)认为竞争是“市场的驱动力”。市场经济是消费者至上的,在利伯维尔场经济体系中,竞争、企业的进入和创新完全是经济主体逐利(profit-seeking)的结果。市场经济赖以存在的制度结构允许逐利的自利行为;而逐利产生的竞争往往会压低垄断利润,使市场趋于均衡状态。 柯兹纳(2000,第228页)谈到,即使存在垄断,竞争也是市场的驱动力,他认为“唯一可能缺少竞争的情况是当市场不能运作的时候。这种情况假设存在各种限制市场交易的制度禁令,就像中央计划经济那样”。尽管在任何不禁止竞争的经济里,竞争都会发生作用,但它并不是唯一的推动力。在计划和市场之间还可以有混合经济,这种混合经济以寻租为第二动力。不过,此类寻租行为往往是游说建立制度约束,以禁止经济主体参与竞争的特定市场中的市场交易,因此混合经济是上述这两股力量的融合体。第三种纯粹的体制可以被理论化为纯寻租社会。 有更多的研究利用新制度经济学,致力于探讨当制度安排使自利行为变得更有利可图,以致寻租取代逐利成为经济发展的动力时,利己的动力如何被导向政治而非经济(Douhan和Henrekson,2007)。这就构成了寻租社会(Murphy等人,1993)。在层级化的命令社会中,自利不可能导致寻租行为,因为寻租是自下而上的力量并推动了经济的发展。在寻租理论中,寻租者和掌权者进行政治交易,来修改定价和经济产出,并与之分享租金。因此,纯寻租社会的生产由寻租驱动,就像利伯维尔场经济的生产由逐利驱动一样。 在纯利伯维尔场体制和纯命令体制中的制度约束下,寻租行为不可能存在。在纯粹的利伯维尔场体制中,由于制度约束,政治主体没有更改产量或价格的能力,所以不会发生寻租行为。在利伯维尔场体制中,法律制度保护处于金字塔底部的经济主体决定价格和产量的权利。同样的道理,也是由于制度约束,纯中央计划层级制经济中,也不可能存在寻租行为。中央计划者设定产量和价格,因此中层官员无法在不触犯法律的情况下改变下属的价格和产量。在中央计划经济体系中,违反法律是极其危险的。 命令经济中的谋权 与逐利或寻租不同,命令经济是以谋权(power-seeking)为驱动力的社会。此处的“谋权”与温特罗布(Wintrobe,1998)的定义不同,他侧重的是专政者的谋权。这里的谋权是整个经济的推动力,因为经济中的行为主体渴望获得更大的权力,以便能拥有更多的资源和威望,这推动他爬升到发布命令的层级。对一些人来说,最重要的是得到资源;而对于另一些人,威望更重要。但不管是哪一种情况,驱动他们的都是在层级制中步步高升。在市场经济和寻租经济里,分别是逐利和寻租带来物质财富,而且还常常带来威望,但在命令经济体制中,是谋权创造财富和威望。 勃特克以权贵阶层为证,支持寻租社会模型。然而,正如诺夫所解释的(1986,第176~177页,327),这并不是官员故意引致短缺以获得租金的寻租行为,而是计划者层层分配权力。官员们非常享受这种精英特权,但这是计划者提供给他们的,目的是加强他们在命令体系里的权力地位,以及奖励他们对计划者的服从。事实上,这些奖励使处于最高层的官员不太可能屈服于寻租回报的诱惑而与他们的代理人合作,因为它们代表的是W的增长。 这种奖励不是来自游说官员诱发短缺,相反,它是服从上级命令得到的特权奖励。在这种情况下,利己主义被导向完成计划,而官员们可以借此爬上一个更有权势的位置。①诺夫(1986)解释了如何通过奖励和任命来维持层级制:(①Lazarev(2005)谈到了给那些服从命令的官员赋予这些特权,并阐明斯大林如何拆分现有职位,以便安排更多服从指挥的官员,直到职位划分细得不能再细,官僚机构臃肿得不能再臃肿。定期清洗使斯大林能够腾出新职位以提升官员。这或许有助于解释Anderson和Boettke(1993)指出的政府经常性的大清洗运动。) [党的]官员们信仰纪律、服从以及层级制,因为这些特质给他们和他们的职业生涯带来了实实在在的好处,此外,(在他们看来)这些因素对管理一个幅员辽阔的国家及其经济至关重要。他们在任命中的重要作用是确保管理阶层要对他们负起重大责任。部长、财政和计划官员时而会怨恨党政专职官员的干扰,但是在工业和农业领域的下属面前,他们同样能够保留权力。国家和党政机关不仅乐于任命官员,还乐于奖励那些服从他控制的人,也就是说,这种奖励取决于对计划命令的完成情况,而不是非人格化的市场力量或与其他管理者签署的合约。这有助于解释为什么尽管遭到诸多批评,奖励仍然取决于履行计划(服从指令)的情况, 而非一些客观标准所衡量的实际业绩。 当然,政府官员从他们的职位中获益,并享受他们所得到的奖励和特权。从拉扎列夫和格里高利(Lazarev和Gregory,2002)对汽车分配的研究可以看出,高层官员有权获得短缺物品。低廉的官方管制价格加上优先配置权,使高级官员捞到不少油水。官员们不愿意失去这些好处,因而也没丝毫兴趣把这类物品的价格抬升到计划价格水平以上(Nove,1986,第327页)。然而,他们享有特权且不愿意游说改变现状,并不意味这种现状就是他们造成的。相反,这是一种提升级别的回报,这反过来又加强了层级制度,巩固了整个经济的极权主义命令结构(Lazarev,2007)。 对计划经济下的个人而言,要最大化长期收入或生活水平,最好的办法就是顺着指令的阶梯往上爬。有雄心壮志的学生会争取在青年团有出色表现,以期更早入党(Hazard,1968)。同样,对企业厂长而言,最大化收入的最佳途径是服从政党官员的指挥,以最大化完成计划目标的“奖励”和权力关系。①成功的管理者都是那些很了解政治计划的人,换言之,即使计划没有给出明确的指导方针,他们也知道如何安排生产的优先次序。这类管理者会仔细阅读党报,寻找线索,始终把党的优先事项排在第一位(Berliner,1957)。无论是通过入党还是遵从党的政治路线、与党员保持友好关系,在苏联体制下要获得成功就要挤入层级结构中,并不断向上爬升。(①Berliner(1957,第39页)证明,官方承认这种“奖励”的重要性,尽管意识形态上偏爱“社会主义竞争”。他还从管理者的访谈中得到了广泛证据,证明这种“奖励”是管理者决策时的一个重要因素。) 非常成功的企业厂长也可以顺着权力的阶梯向上爬,他们想要达到的成功高度就是成为权贵阶层的一分子。官员们会为此努力奋斗,即使这意味着要告发那些违反了规则的官员,或甚至在明知计划违反常识时也要听从指挥。要想晋升为权贵阶层要靠的是政治手段,而不是更好的管理技能或更高的生产率。反过来,权贵阶层是一种控制工具(Harasymiw,1969)。这就是谋权的本质:依靠政治手段顺着层级往上爬,然后运用职权控制下级人员。 命令经济中的寻租和分权 人们曾指责,是高压政治的减弱(Harrison,2002)和计划执行力的下降(Shleifer和Vishny,1991)造成了改革期间苏联体制的崩溃。一个命令体制的缺陷会导致机会主义(Solnick,1998),而苏联的计划经济体系可能已为此大开方便之门(Solnick,1999)。苏联上世纪八十年代的改革,有意无意间削弱了处罚这一负激励因素。寻租的潜在回报,使合作机会易得的各层级之间的联系都依旧,但惩罚降低了;奖励和对惩罚的恐惧之间的天平已经倾斜,因此合作成为优先选择。 控制对计划至关重要;而控制的弱化会动摇整个体制。一旦某一产业的控制被削弱,其他相关产业也会遭受影响。这就是苏联改革长期以来一直失败的原因之一(Nove,1986;Bhattacharya,1998)。诺夫(1986,第326页)解释说: 该体制的内在逻辑就是抵制局部变革。所以,如果某一行业(比如服装业)脱离了中央控制,那么为该行业提供投入品的相关行业会发生什么情况呢?除非这些供应商无法对市场刺激作出反应(也即只根据服装行业的订单来生产),否则,要确保他们按计划生产估计会很困难。 计划者对此的惯常反应是,立即重新集权化,或者压根儿就不会放松控制(Nove,1986)。在苏联改革期间,推行了较大的局部改革,且在重新集权化之前,寻租行为就已生根发芽。这次改革产生滚雪球效应。作为经济改革的一部分,它削弱了党在命令经济中的作用。随着几十年的压制逐渐解除以及经济管制的放松,人们开始要求变革。而随着人们的改革呼声越来越大,放松的管制也很难再发生逆转。 戈尔巴乔夫压制过许多旨在推行重大改革的运动。①最终,改革变成了势不可挡的洪流。于是,戈尔巴乔夫减弱了高压政治和惩罚机制,大大削弱党在经济体制中的权力,从而导致人们对自由和经济回报的更大需求。这反过来给苏联体制施加了额外压力,致使它走向崩溃。马克•哈里森(2001)对此进行了归纳:(①关于这一点,出现一些流行的混乱认识,这主要源于戈尔巴乔夫执政时期对新闻自由的管制混淆了视听。一个有趣的来源是1989年Juris Podnieks写的五部分系列文章,最初标题是“你好,能听见我们说话吗?”,其中包括对未来总统鲍里斯•叶利钦的采访。当时他的职位非常不稳;在他呼吁取消高层党员享有的特权后,被罢免了莫斯科市委书记的职务,并被赶出了政治局。通告说,叶利钦“没当选为最高苏维埃”,他失去了在政治局的席位,直到一位开明的法学教授不顾戈尔巴乔夫的反对,仍然把自己的位置让给他后,他才复职(另见Parks,1989)。戈尔巴乔夫也曾下令军队镇压俄罗斯以外的苏联那些加盟国民众的抗议,与叶利钦后来在车臣的做法如出一辙。) 由于之前的经济改革未能降低监控成本,专政者可能希望通过加重惩罚来对冲增加的监控成本和逐渐失去的奖励。安德罗波夫和契尔年科正是这样做的。然而,戈尔巴乔夫执政时,提高惩罚在政治上和社会上已行不通,最终只得放弃。较低的处罚可能导致生产者要求更高的酬劳,如1989年的罢工。如果无法施以处罚,而酬劳又不能增加,那么罢工向专政者传达的警告就是激励机制将不再有效。总之,专政者放弃了命令经济,但生产者也发出了信号,预示着(改变的)时机已经来临。 层级体制只能自上而下,因为害怕受罚的心理能让官员们有所畏惧。潜在的紧张局势仍然存在,这是因为寻租的潜在收益仍远远高于工资。当惩罚减少、机会主义增加时,官员将乐于考虑寻租行为。舒克内希特(Schuknecht,1990)指出,改革期间减轻处罚,导致黑市里短缺商品投机销售的蔓延,并诱发寻租行为,以使这些商品继续短缺。索尔尼克(1998)也持类似的观点。①还有学者(Tache和Lixandroiu,2006)也认为,“在前共产主义国家的转型过程中,当控制和监督制度变得很弱、社会和企业规则被彻底修改时,寻租活动似乎会扩展”。一旦某个足够大的缺陷感染了整个体制,且众人皆知偏离规则不会受到惩罚,这时如果没有新的奖励来确保忠诚,寻租行为就会很快蔓延,进而导致整个命令体制的崩溃。(①“戈尔巴乔夫时期最早的组织改革对经济产生了影响,这些改革旨在把决策权从中央计划者转移给企业管理层,部分原因是为了缓解隐瞒信息的问题。1987年的《国有企业法》开始把强制性中央计划转变为不太全面的国家命令体制,对企业和其他组织单位推行自负盈亏制度……然而实际上,从计划体制成为国家信息管理体制后,其作用原本就已下降的国家计划部门(国家计划委员会)迅速弱化为监督各级中央计划部门代理人的活动……[这导致了]‘自发的私有化’,厂长和部级长们侵吞大量国有企业的资产。在很多情况下,这些自发的私有化企业通常会和那些急切想‘私有化’部委自身职能的国家官僚合作”。索尔尼克还提到厂长们可能获得的其他机会,如侵吞囤积的资产。) 20世纪90年代初苏联推行重大的经济改革,此前还出台了许多相互矛盾的政策(Goldman,1990;Surovell,1994),直到1992年才实现了价格自由化(相关综述参见 Lipton,1993)。但是,在市场制度没有强化之前就推行这样的改革,为寻租打开了方便之门。①随着层级制控制的弱化,叶利钦推出民主改革,包括直接选举议会,即杜马(Desai,2005)。然而,由于缺乏有效的私有产权保护制度,反而进一步为寻租敞开了大门,价格和产量的控制也从一小部分计划者那里转移到了一大群精英手上。(①正如Mark Harrison(2001)所说:“苏联经济遭遇的第一次冲击并非经济上的而是政治上的:命令体制的瓦解。过去的交易机制被摧毁,却没有可代替的机制”。) 如前所述,尽管苏联企业的厂长们可能并没有属于他们的事实上的产权,但是,一旦层级制的命令体制开始瓦解,他们仍可以通过政治权力攫取这些产权。正如麦克福尔( McFaul,1995,第211页)所述:“具体来说,厂长们组织起来占据了人民代表大会”,这个组织已成为“国家的重要组成部分,主要负责确定和实施私有化方面的国家政策”。换句话说,厂长们可以使用政治影响力,获得那些不再受国家控制的资源控制权:中央计划蜕变成了寻租行为。 就这样,产量和价格的控制权就从单一的计划者手中分散到了更多的官员手中,这些官员利用政治力量来巩固自己的地位:他们不仅购买公司,还回应消费者的需求。厂长们接管了垄断行业或卡特尔,成为掌控经济的寡头。整个计划体制就像一根紧紧缠着柱子的绳索,一旦高压解除,立刻迅速松开。苏联解体后的新的俄罗斯经济,就是寻租经济的典型。 市场经济的寻租和集权化 纯利伯维尔场体制不可能有寻租行为,因为市场经济的制度禁止任何导致企业和政府官员之间达成生产协议的政府行为。如果市场经济允许这种强制,随着产量和价格决策权从金字塔的最底层企业,层层上传到较低级别国家官员或部长,寻租活动就会导致经济的集权化。 在市场经济体系中,寻租的社会成本很高,却为私人带来了规模经济(Krueger,1974;Acemoglu和Verdier,2000;Murphy等人,1993)。如果政府行为受宪法的约束,那么市场经济中的寻租行为可能会杜绝。在这种情况下,企业经理和部长们会发现,没有足够的激励去合作。然而,更常见的是,寻租是法律允许的行为。因此,这时部长面临的唯一惩罚是,人们可能会通过选举让他下台。如果寻租者能提供选票或竞选资金以作补偿,那么这种处罚也起不到多大的威慑作用。 成功的寻租者可以假借部长的权力改变市场中的产出或价格。较低层级的经济主体,即企业,与更高层级的经济主体即部长合作,利用高官的权力控制生产。这样,经济体制就从一种分散化的市场经济转变成了更集权的经济,其中,由更少的经济主体决定产出和价格。虽然寻租所固有的规模经济效益使其有一定的推动力,但是从市场经济向集权化的寻租社会转变的步伐,远远跟不上中央计划体制崩溃的速度。一旦演变成不游说政府就不可能竞争,集权化进程就可能加速(Murphy等人,1993)。 更集权的寻租社会是不稳定的,无论它是由命令经济的分权化蜕变而来还是由市场体制的集权化演变而来。寻租社会往往既浪费又专制,因为资源配置由少数官员根据其政治动机来决定。它之所以不稳定,还因为官员们也许很快就发现,更高级别的官员亦想从中分一杯羹。高层官员可能会借口为一个更大的群体提供公平或稳定的环境,统一全行业的决策。例如,为补贴进行游说的寻租活动使经济中许多企业的预算约束变软,导致普遍的低效率和某些行业的泡沫,泡沫破裂可能会引发经济衰退,而寻求救助的寻租行为会进一步恶化经济,此时,高层官员可能会对该行业中的主导企业实行国有化。如果该过程反复出现,而且此类经济整合给一些重要行业造成了波动,官员就会认为有必要协调行业之间的增长,以防出现泡沫和发生崩溃,这会进一步扩大官员对整个经济的影响力。这实际上正是哈耶克(1944)的论点。寻租行为的临界点或能为一小部分计划者提供一个机会窗口来控制经济体制,并使体制具有“合理性”。这将是市场经济蜕变成计划经济的转折点。 结论 寻租和集权的关系,以及经济体制比较,是政策分析、转型经济学和发展经济学的一个重要因素。清楚地了解中央计划经济体制及其经济主体所面临的激励,有助于阐明寻租在两种经济体制中的作用。寻租可以缓慢改变市场经济体制,使它更加集权并变得不稳定。在计划经济的表象之下,则是伺机而动的寻租行为。虽然寻租无法推动中央计划体制,因为层级控制通过奖惩机制阻碍了经济主体为寻租而合作,可一旦计划经济被突破且变得不稳定,人们对惩罚的惧怕就会消退,此时,计划经济就有可能快速蜕变为寻租经济。计划经济的层级制会走向租金占主导的类卡特尔式的经济体制,由于制度漏洞和不确定性,以寻租方式管理经济的激励就变得难以抗拒。 寻租不同于市场经济中的逐利和命令经济中的谋权,但它能够让市场经济集中化、让命令经济分散化,因此是这两种体制之间的桥梁。这也可以解释为什么与寻租息息相关的腐败,似乎总有益于较不自由的经济体制,却不利于比较自由的经济体制(Heckelman和Powell,2010)。如果一个经济的集权化程度与增长水平密切相关,那么寻租或腐败有可能通过一定程度的分散决策,有利于高度集权化的经济;但对自由经济而言,寻租则会带来负面效应。 翻译:颜超凡 参考文献 Acemoglu,D and Verdier,T. 2000:The choice between market failures and corruption. American Economic Review 90(1):194-211. Alexeev,M. 1988:Market versus rationing:The case of Soviet housing.The Review of Economics and Statistics 70(3):414-420. Anderson,G and Boettke,PJ. 1997:Soviet venality:A rent-seeking model of the communist state.Public Choice 93(1-2):37-53. Bhattacharya,A. 1998:Price reform:Acid test for Gorbachev.Economic and Political Weekly 23(51):2682-2683. Belova,E and Gregory,P. 2002:Dictator,loyal,and opportunistic agents:The Soviet archives on creating the Soviet economic system.Public Choice 113(3-4):265-286. Berliner,J. 1957:Factory and manager in the USSR. Harvard University Press:Cambridge. Boettke,PJ. 1993:Why Perestroika failed:The politics and economics of socialist transformation.Routledge:New York. Boettke,PJ. 2001:Calculation and coordination essays on socialism and transitional political economy. Routledge:New York. Desai,P. 2005:Russian retrospectives on reforms from Yeltsin to Putin.The Journal of Economic Perspectives 19(1):87-106. Douhan,R and Henrekson,M. 2007:The political economy of entrepreneurship:An introduction.Working paper,Research Institute of Industrial Economics. Goldman,M. 1990:Gorbachev the economist. Foreign Affairs 69(2):28-44. Gregory,P and Collier,I. 1988:Unemployment in the soviet union:Evidence from the soviet interview project. The American Economic Review (AER) 78(4):613-632. Gregory,P andHarrison,M. 2005:Allocation under dictatorship:Research in Stalin?s archives.Journal of Economic Literature 43(3):721-761. Gregory,PR. 2002:Behind the facade of Stalin?s command economy:Evidence from the Soviet state and party archives.Hoover Institution Press:Stanford. Harasymiw,B. 1969:Nomenklatura:The Soviet communist party?s leadership. Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne de Science Politique 2(4):493-512. Harrison,M. 1998:Prices,planners,and producers:An agency problem in Soviet industry,1928-1950.The Journal of Economic History 58(4):1032-1062. Harrison,M. 2001:Are command economies unstable? Why did the Soviet economy collapse?Working Paper,Warwick Economic Research Papers. Harrison,M. 2002:Coercion,compliance,and the collapse of the Soviet command economy. The Economic History Review 55:397-433. Harrison,M. 2008:The fundamental problem of command:Plan and compliance in a partially centralised economy.Comparative Economic Studies 47:293-314. Harrison,M. 2011:Forging success:Soviet managers and accounting fraud,1943-1962. Journal of Comparative Economics 39:43-64. Harrison,M and Kim,B-Y. 2006:Plans,prices and corruption:The Soviet firm under partial centralization. The Journal of Economic History 66(1):1-41. Hayek,FA. 1944:The road to serfdom. Routledge & Kegan Paul:London. Hayek,FA. 1945:The use of knowledge in society. The American Economic Review 35(4):519-530. Hazard,JN. 1968:The Soviet economic system.University of Chicago Press:Illinois. Heckelman,J and Powell,B. 2010:Corruption and the institutional environment for growth.Comparative Economic Studies 52:351-378. Hoff,TJB. 1949:Economic calculation in the socialist society. W. Hodge:London. Ioffe,OS and Maggs,PB. 1987:The Soviet economic system:A legal analysis. Westview Press:Colorado. Kassof,A. 1964:The administered society:Totalitarianism without terror.World Politics 16(4):558-575. Kirzner,IM. 2000:The driving force of the market:essays in Austrian economics. Routledge:London. Kontorovich,V. 1986:What do bosses in command economies do? Working paper,Command Economies Working Group. Kornai,J. 1980:The economics of shortage. North-Holland:Amsterdam. Kornai,J. 1986:Contradictions and dilemmas:Studies on the socialist economy and society. MIT Press:Massachusetts. Kornai,J. 1992:The socialist system:The political economy of communism.Princeton University Press:New Jersey. Krueger,A. 1974:The political economy of a rent-seeking society. American Economic Review 64:3. Krylov,CA. 1979:The Soviet economy.Lexington Books:Lexington. Lazarev,V. 2005:Promotion contracts and support for the Soviet regime.Comparative Economic Studies 47(2):346-363. Lazarev,V. 2007:Political labor market,government policy,and stability of a non-democratic regime. Journal of Comparative Economics 35(3):546-563. Lazarev,V and Gregory,PR. 2002:The wheels of a command economy:Allocating Soviet vehicles.The Economic History Review 55(2):324-348. Lenin,V. 1965[1922]:Collected Works. Progress Publishers:Moscow Volume 33. Lipton,D. 1993:Reform endangered. Foreign Policy no. 90:57-78. Lskavyan,V. 2007:A rational choice explanation for Stalin?s ‘Great Terror’. Economics and Politics 19(2):259-287. McFaul,M. 1995:State power,institutional change,and the politics of privatization in Russia.World Politics 47(2):210-243. Murphy,KM,Shleifer,A and Vishny,RW. 1993:Why is rent-seeking so costly to growth? American Economic Review 83(2):409-414. Naishul,V. 1992:Institutional development in the USSR.CATO Journal 11(3):489. Nove,A. 1986:The Soviet economic system. Unwin Hyman,Inc:London. Parks,M. 1989:Liberals ensure Yeltsin seat in Supreme Soviet:Conservatives outflanked in skillful maneuver as law professor?s resignation creates opening Los Angeles Times,30 May. Schuknecht,L. 1990:Rent-seeking and perestroika. Public Choice 66(1):83-88. Shleifer,A and Vishny,RW. 1991:Reversing the Soviet economic collapse. Brookings Papers on Economic Activity 2:341-360. Shleifer,A and Vishny,RW. 1992:Pervasive shortages under socialism.The RAND Journal of Economics 23(2):237-246. Sik,O. 1967:Plan and market under socialism.International Arts and Sciences Press:White Plains. Solnick,SL. 1999:Stealing the state:Control and collapse in Soviet institutions.Harvard University Press:Cambridge,Massachusetts. Steele,DR. 1992:From Marx to Mises:Post capitalist society and the challenge of economic calculation. Open Court:Illinois. Surovell,J. 1994:Gorbachev?s last year:Leftist or rightist? Europe-Asia Studies 46(3):465-448. Tache,I and Lixandroiu,D. 2006:Rent seeking behavior in transition countries:The case of Romania. International Advances in Economic Research 12(3):395-407. Tucker,RC. 1965:The dictator and totalitarianism. World Politics 17(4):555-583. von Mises,L. 1988[1922]:Socialism:An economic and sociological analysis.Liberty Fund:Indianapolis. von Mises,L. 2008[1949]:Human action:A treatise on economics. Laissez Faire Books:New York. Wilhelm,JH. 1985:TheSoviet Union has an administered,not a planned,economy. Soviet Studies 37(1):118-130. Wintrobe,R. 1998:The political economy of dictatorship.Cambridge University Press:Cambridge. Zaleski,E. 1980:Stalinist planning for economic growth. TheUniversity of North Carolina Press:Chapel Hill. (责任编辑:admin) |