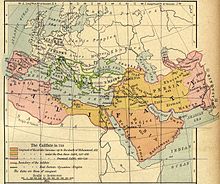

正统哈里发时期(632年—661年)[编辑]632年的阿拉伯帝国领土 2145.jpg) 最后一位“正统哈里发”阿里·伊本·艾比·塔里卜的陵墓位于伊拉克纳杰夫的阿里清真寺 主条目:神权共和时期和四大哈里发 632年6月8日,穆罕默德在麦地那逝世。而他在生前亦没有指定继承人,有些新加入的部落酋长们认为,他们对穆罕默德的服从,已经随着穆罕默德的去世而告终结。于是,各部落停止进贡,各行其是。这一变故在伊斯兰教历史上视作“叛教”,引起了日后一系列的平叛战争。为了让穆斯林力量得以团结,最后经各派协商,同意由穆罕默德的好友阿布·伯克尔出任穆斯林的领袖,称为哈里发(khalīfat Rasūl Allah,意为真主使者的继承人)。正是在他的领导下,叛教的部落重新回到了信徒的行列,阿拉伯半岛恢复了统一,阿拉伯人开始了最早的对外(罗马帝国、波斯帝国)战争,穆斯林则认为是防卫性进攻。 634年,正当两大帝国因长期互相征伐而国力耗损,人心厌战之际,奥马尔一世(634—644年在位)当选第二任哈里发,称为“真主使者的继承人的继承人”,从此开始担任了穆斯林军队的总司令。他指挥将领率领贝都因人为主的穆斯林军队进入叙利亚地区,接连击败拜占廷军队,636年攻陷大马士革,两年后进军耶路撒冷地区;继而分兵东西两路,展开全面进攻。东线接连攻破波斯军队防线,占领了伊拉克和伊朗大部地区;西线继续连败拜占廷,顺势占领巴勒斯坦和埃及。  656年的阿拉伯帝国领土 从奥马尔遇刺到第三任哈里发奥斯曼在位时,帝国扩张战争更是势不可挡。东线阿拉伯军队乘胜追击战败的波斯萨珊王朝,进军呼罗珊。651年,萨珊王朝灭亡,阿拉伯帝国夺得呼罗珊、亚美尼亚和阿塞拜疆等地。帝国西线大军则继续攻入北非利比亚的昔兰尼加。 正当对外扩张战争势如破竹时,帝国内部发生分裂。以阿里·伊本·艾比·塔里卜为首,哈希姆家族中部分亲阿里派的人对出身于倭马亚家族的奥斯曼出任哈里发的合法性提出质疑,并组建起什叶派,与普遍接受奥斯曼继位的逊尼派相对立。穆斯林首次内部分裂由此开端。656年,随后奥斯曼亦不幸遇刺,阿里继任哈里发。但此时反以叙利亚总督穆阿维叶为首的倭马亚家族拒不承认阿里政权。双方数次火拼,未分胜负,僵持不下。不久,什叶派内部又出现分裂,部分对阿里表现不满的激进穆斯林组建了一个“军事民主派”——哈瓦立及派。661年,该派刺杀阿里,神权共和时代(正统哈里发时期)结束。 最初的四大哈里发由穆斯林公社以协商、选举方式产生,历史上将这4位领袖统治时期称之为神权共和时期,又称四大哈里发时期。一般阿拉伯史学家把神权共和时期的四位哈里发叫做“拉什顿”(al-Rāshidūn 正统派)。这一时期,帝国版图迅速扩张,为阿拉伯帝国奠定了基础。 在此期间,历任哈里发利用北方拜占庭、波斯两大帝国长期争战的有利时机,以及对当时的阿拉伯社会来说,伊斯兰教这种新的信仰给他们的部落带来前所未有的团结和力量,配合他们独有的沙漠作战经验(特别是利用“沙漠之舟”骆驼,而不是像北部的邻居那样骑马作战),以“圣战”之名进行大规模的武力扩张,功效确是超乎想像的强大。 倭马亚王朝时期(661年—750年)[编辑] 主条目:倭马亚王朝  大马士革的倭马亚清真寺 公元661年,倭马亚家族的叙利亚总督穆阿维叶即位哈里发,以大马士革为首都,建立了倭马亚王朝。他将哈里发改为世袭,实际上成为了帝国的君主,令当时的阿拉伯社会开始进入鼎盛时代,阿拉伯语成为帝国的官方语言,政府文件必须用阿拉伯语书写。但同时造成穆斯林社会中不少纷争,部分穆斯林学者认为此举长远来说是弊大于利。 倭马亚王朝时代是阿拉伯人军事扩张的第二个高峰期。8世纪初,倭马亚王朝的政权巩固以后,阿拉伯人开始发动大规模的对外战争。在东线、阿拉伯军队侵入中亚,占领喀布尔、布哈拉、撒马尔罕和花拉子模等广大地区,直至帕米尔高原,与中国唐朝相对峙。另一支东线军队向南攻入南亚次大陆的北端,占领信德一带。在北线,倭马亚王朝曾3次发兵,围攻拜占廷首都君士坦丁堡。西线的进攻最为猛烈,不仅占领从突尼斯、阿尔及利亚直到摩洛哥的马格里布地区,还以新皈信伊斯兰教的北非土著柏柏尔人为主力,于711年跨过直布罗陀海峡,攻入西欧的伊比利亚半岛。消灭西哥特王国后,阿拉伯人翻越比利牛斯山脉,攻入西欧法兰克王国。732年,阿拉伯人在普瓦提埃战役中失利,停止向西欧内陆的进攻。不过,他们在意大利和法国的地中海沿岸仍频频得手。到了8世纪中叶的倭马亚王朝后期,阿拉伯帝国的版图西临大西洋,东至印度河,成为地跨亚、非、欧三大洲的庞大军事帝国,面积达到约1340万平方公里,统治的人口达到约3400万。  750年的阿拉伯帝国领土 倭马亚王朝贵族为首的阿拉伯统治者残暴地统治其征服领地,导致众多被征服民族的怨恨不断加剧。同时,逊尼派、什叶派及其他派别的教派争斗日趋激烈,并逐渐与阶级、民族矛盾联结在一起。帝国不仅未能彻底把什叶派镇压下去,反而又出现了一个自称为先知叔父阿拔斯的后裔的阿拔斯派。各种反抗力量在720年后开始逐渐汇合。 阿拔斯王朝时期(750年—1258年)[编辑] 主条目:阿拔斯王朝 747年,阿拔斯的后裔阿布·阿拔斯利用波斯籍释奴阿布·穆斯林在呼罗珊的力量,联合什叶派穆斯林,于750年(一说752年)推翻了倭马亚王朝的统治,建立了阿拔斯王朝。阿拔斯王朝旗帜多为黑色,故中国史书称该王朝为黑衣大食。 哈里发曼苏尔执政时,以伊拉克为中心,在底格里斯河畔营建了新都巴格达,于762年迁都至此。该城宏伟壮观,人口众多,商贸繁盛,是与当时的长安、君士坦丁堡齐名的国际性大都市。阿拔斯王朝建立后最初的近100年,特别是哈伦·拉西德和麦蒙执政时期,是阿拉伯帝国的极盛时代。 但是,为了维持国家的运转,帝国一直不断加强对农民、手工业者和奴隶的残酷剥削,致使阶级矛盾、民族矛盾和宗教矛盾处于不断激化之中,人民起义、教派斗争此起彼伏。早在阿拔斯王朝创建之初,倭马亚家族的后裔就在欧洲伊比利亚半岛割据独立,建立后倭马亚王朝(756年—1236年),由于服色尚白,中国史书称为“白衣大食”,与阿拔斯王朝分庭抗礼。788年,北非摩洛哥又出现了什叶派的伊迪里斯王朝。 进入9世纪之后,人民起义遍及帝国全境,其中声势最为浩大的有巴贝克起义、黑奴起义和卡尔马特起义。阿拔斯王朝因此国势日衰。同时,9世纪中叶以后,从中亚来的突厥人逐渐取得权势。突厥将领掌握军权,任意废立甚至杀害哈里发。哈里发完全成为他们手中的傀儡。 帝国内部经济基础的差异和由军事封土制造成的强大地方势力,促使割据局面的形成。各地总督和军事统帅因封土制的推行而逐渐获得的强大的经济基础和军事力量,对阿拔斯王朝统治构成了严重威胁。东西各地几十位总督、军事统帅皆乘机自立,相互攻伐征战,并力图染指中央政权。800年,大将伊本·艾格莱卜在获得突尼斯封土之后,当年便建立艾格莱卜王朝(822年—875年)。868年,埃及总督阿哈默德·图伦宣布独立,建立图伦王朝(868年—905年)。东方各省继塔希尔王朝之后,又相继出现了萨法尔王朝(867年—903年)、萨曼王朝(874年—999年)。909年,什叶派穆斯林在突尼斯建立法蒂玛王朝(或哥疾宁王朝),先后征服阿尔及利亚、叙利亚、埃及、撒丁岛,973年迁都开罗,由于服色尚绿,中国史书称为“绿衣大食”。890年,由阿布·阿杜拉创立的卡尔马特教派在哈马丹·卡尔马特领导下于伊拉克南部库法地区举行起义,势力迅速扩及波斯、中亚一带,并于899年在波斯湾西岸的巴林建立了卡尔马特国家,先后延续200余年。 此外,阿拉伯人在北非西部建立了伊德里斯王朝;摩苏尔和阿勒颇建立了哈姆丹尼王朝;波斯人和突厥人在波斯、中亚和小亚细亚等地建立了萨曼王朝、白益王朝、伽色尼王朝、塞尔柱帝国;在埃及、叙利亚和也门也建立了阿尤布王朝。大小王国在这一时期忽生忽灭。 10世纪以后,帝国四分五裂,实际统治区域仅限于巴格达及其周围地区,名存实亡。由里海南岸的德莱木人白益第三子阿里于934年占领法尔斯的都城设拉子;945年其弟艾哈迈德进入巴格达,哈里发穆斯台克非成为白益家族的傀儡。各地封建主拥兵割据,独霸一方。1055年,另一支塞尔柱突厥人攻陷巴格达,解除了哈里发的政治权力,仅保有宗教首领的地位。 (责任编辑:admin) |