|

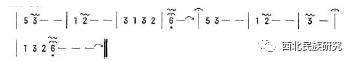

三、东巴史诗音乐伴奏程式 东巴经中也保留了很多东巴仪式中经常使用的乐器的字符。与东巴演述中的指示字一样,在东巴经文演述中,这些字符在仪式表演中同样起着提示作用。如在请神仪式中往往需要吹海螺,而吹海螺的时间受经文演述制约,东巴念诵到吹海螺请神内容时,下面的东巴助手才能吹奏海螺,而经文中的东巴字在此也起到了指南作用。这些东巴乐器在仪式中的表演应用都有严格规定,因此具有程式化特征。 (一)东巴仪式中的乐器及其功能 板铃,是东巴乐器中使用频率最高者,可以用于诵经及跳舞。除用来统一舞蹈节奏、烘托气氛外,还代表太阳及神灵之声,相传具有与神沟通并将他们召请到人间来的功能。诵经与跳舞节奏不同,前者慢些,后者急促些。板铃只能用右手拿,与左手板鼓配合使用,但在三江口一带刚好相反。 大钹,纳西语称为“er kual”,意为铜碗。这一乐器俄亚、三江口一带的东巴使用较多,丽江境内的东巴使用较少。大钹往往与大鼓一起使用,一般在诵经时使用较多。 碰铃,纳西语称为“di xian”,据东巴经记载,是丁罗什罗父亲传给他的法器,以两件小铃合为一副。在东巴仪式的舞蹈奏乐时作伴奏,在跳拉姆舞时使用尤为频繁,《烧天香》请神时也使用。 铃,纳西语称为“zeeq”,又称金刚铃,铃内有舌,似小挂铃,在东巴仪式诵经时使用较多,主要功能以提醒念经者为主。deeq bee,藏语。 铜锣,俗称蛮锣。在东巴法事的开场仪式及东巴舞蹈中使用较多,与大鼓节奏相伴奏,丽江六区一带东巴在诵经时也使用。铜锣与板铃也可配合使用,1995 年黑龙潭东巴舞法会活动时,大东巴和开祥就用左手持板铃,右手敲击蛮锣。 板鼓,因常与板铃相配使用而得名,民间称为手鼓、手摇鼓,形制类似于拨浪鼓。东巴念经或跳东巴舞时手持使用,多与板铃配合。民间认为板铃、板鼓分别代表日月,是天上和神灵的象征。以日为主,月随之,跳舞时手持这两种乐器者多为主祭东巴或领舞者。跳拉姆舞时多用此乐器。阮可与东巴用手不同,东巴用左手,阮可用右手。板铃用左手。 长柄鼓,双面蒙皮,长柄,用弯头长槌敲奏。这一乐器在纳西族民间流传的勒巴舞中经常使用,但在丽江境内的东巴仪式中较少使用,而在三江口一带的诵经中使用较多。鼓置放于身后,用长槌反面击鼓。这一乐器在普米族、藏传佛教寺庙中作用广泛,系由藏区传入纳西族地区的乐器。 大鼓,纳西语叫作“dda ggv”,法仪开场、终场时敲奏,东巴跳神时作伴奏。香格里拉三坝乡的东巴在祭自然神时不用鼓。相传祭自然神不能杀生见血,因鼓皮是动物皮,所以避免用鼓。 笛,纳西语称作“bi liq”,系“筚栗”的音译,一般以在祭风仪式中使用为主,为直笛。现在东巴仪式中较少使用,在东巴经典《鲁般鲁饶》中有“阿普祖先吹奏金笛”的记载,专门叙述了制作金笛的过程。《鲁般鲁饶》为祭风仪式中的经典作品,是为超度殉情者举行的仪式的经典。 海螺(或名法螺),du perq。此乐器与请神或送神的仪式相关,一般在开坛或仪式结束时使用较多。纳西族地区不产此物,多半是从印度或西藏引进的。 牦牛角号,纳西语称为“berq ko”,是用牦牛角做的号。据东巴经记载,此乐器在原始部落社会中召集人们聚会时吹响,在东巴仪式中也有威慑鬼的作用。牦牛角号在丧葬仪式中使用最多。在民间有诸多忌讳,如这件角号在此次丧葬仪式中使用后由死者家属收藏,轮到下一家举行丧葬仪式时,再传给下一家。三江口一带还有专门在祭呆鬼仪式中使用的牦牛角号,其实是用人体大腿骨制作而成的。祭猎神仪式中使用小牛角号。 另,在东巴经、东巴画(尤其是《神路图》)中也描述到钟、琵琶、曲项琵琶、长颈琵琶、口弦、筝、芒筒、长喇叭、唢呐等多种乐器,但这些乐器在东巴法事中并不用及,在此不赘述。 (二)东巴乐器的伴奏程式 东巴经文中有具体的乐器伴奏提示字符,如:表示应摇板鼓3 次;表示应摇响板铃2 次,东巴应两次抬高双手,摇响板鼓10 次;表示应吹奏笛子4 次,一般多指吹4 曲、4 遍或4 声;表示女子应吹响木叶5 次,或吹奏5 遍。由此可见,这些东巴乐器在仪式表演中的应用有着具体严格的规定,东巴经文对乐器伴奏表演起到了规约的作用。这也说明了念诵经文的东巴的主祭者身份、地位,他在仪式中扮演的是导演的角色,不仅掌控着仪式每一个程序的进展,而且对仪式表演的每一个类别同样起到指示作用。 在东巴音乐中,最常见的伴奏乐器是板铃与板鼓,东巴认为二者分别象征了日、月,由此引申为阳神、阴神的化身。这两种乐器在仪式表演中往往同时使用,意喻着“日月同辉”、“天地交泰”。如下面这段《开坛经》的开头唱腔中,前两个节拍由板鼓伴奏,后两个节拍由板铃伴奏,并反复三次,形成递进平行式结构,烘托出庄严、神圣的宗教氛围。  东巴音乐伴奏往往与东巴舞合而为一,跳舞者两手各持板鼓与板铃,边跳边摇动鼓铃。海螺、牦牛号角往往用于请神仪式中,主要是由于这两种乐器共鸣声强,东巴认为借此可以把请神声音传达遥远的天庭,这样才能请神仙下来。东巴音乐伴奏的节奏以4\2 拍为主。当然,这一固定节奏在不同的仪式程序中也相应地发生变化,如在请神仪式中,节奏明显变缓,突出了庄严肃穆的神圣气氛;而在驱鬼仪式中,这一节奏变得急促粗犷,音响也处于最强音,加上东巴及民众在旁边一同吼叫,营造了同仇敌忾的驱鬼气氛。 四、余论 东巴史诗的唱腔及音乐程式的形成与东巴教的产生、发展历史是内在统一的,或者说,前者受后者的制约与统摄。东巴教受藏族苯教及藏传佛教的深层影响,尤其受苯教影响深远。东巴教教主与苯教教主是同一个神祇,二者的教义、神灵、法器也是大同小异。藏传佛教的教义、神灵也渗透到东巴教中,其唱腔及音乐程式也明显受到藏族宗教文化的影响。至今,在毗邻藏区,与藏族杂居的塔城、依吉等纳西族地区,这种影响更为突出。当然,东巴教作为纳西族的原生民族宗教,受藏文化的影响并不意味着全盘接受藏文化或被外来文化所覆盖,纳西族的传统文化仍是占主体地位的,这在东巴史诗的唱腔及仪式音乐程式中也得到充分的体现。譬如东巴史诗的唱腔沉缓,音调平和,以五字、七字节奏为主,语句多为韵体,且吸纳了纳西族传统的民歌演唱手法——“左罗”、“增辍”,在不同仪式上唱腔及程式的变化程度也较高。与藏族宗教严整的宗教知识体系及神圣庄严色彩相比,东巴教则在很大程度上仍保留了大量的自然崇拜的文化遗留,从而使其唱腔、仪式音乐程式体现出自然性、民间性、活态性等等特征。 东巴史诗的唱腔及仪式音乐程式与东巴书面文本、口头文本、东巴舞蹈、东巴仪式程序等仪式叙事要素形成了互动共生的有机体,任何一个要素都是不可能单独发生作用的。东巴史诗的唱腔与音乐程式研究需要与东巴文化的整体研究相结合,这既是研究东巴史诗及东巴音乐的难点所在,也是必由之径。 (注释与参考文献请见原文) 本文原载:《西北民族研究》2017年第1期(总第92期) (责任编辑:admin) |