|

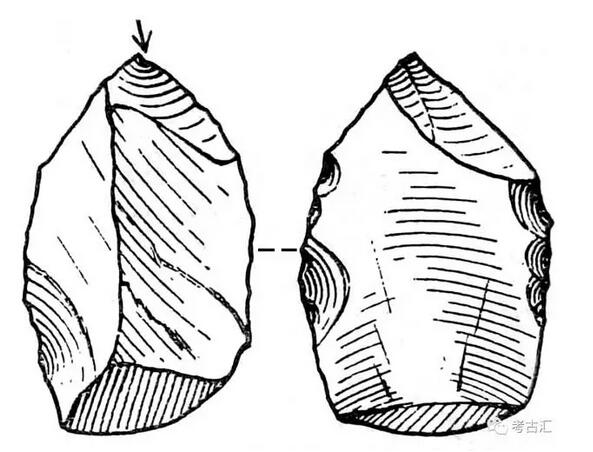

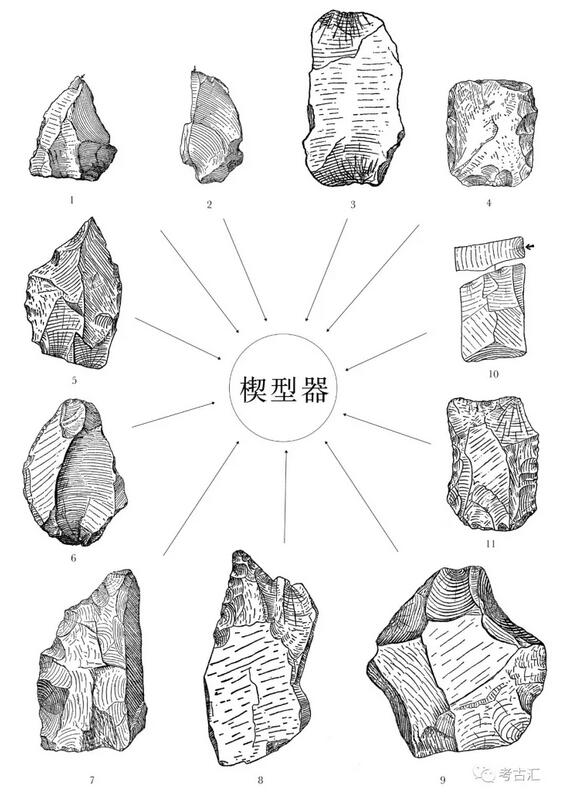

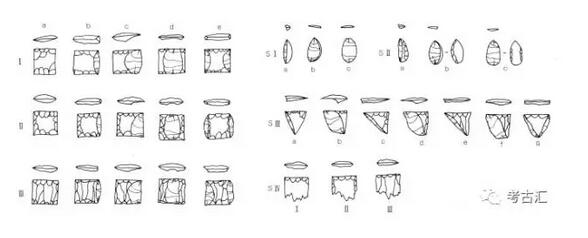

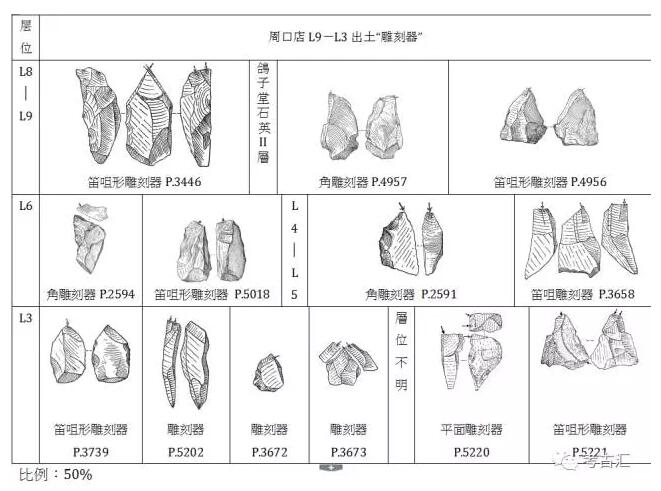

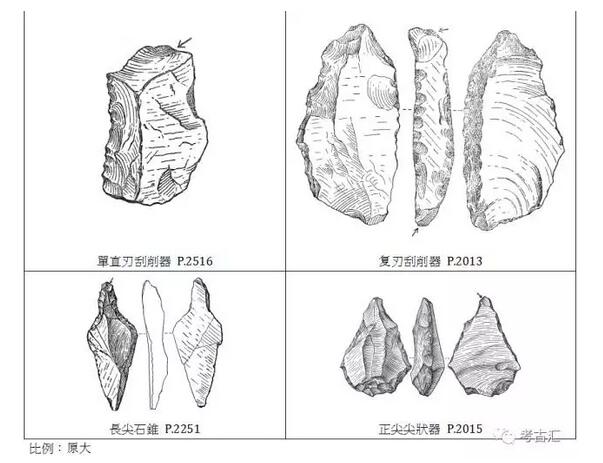

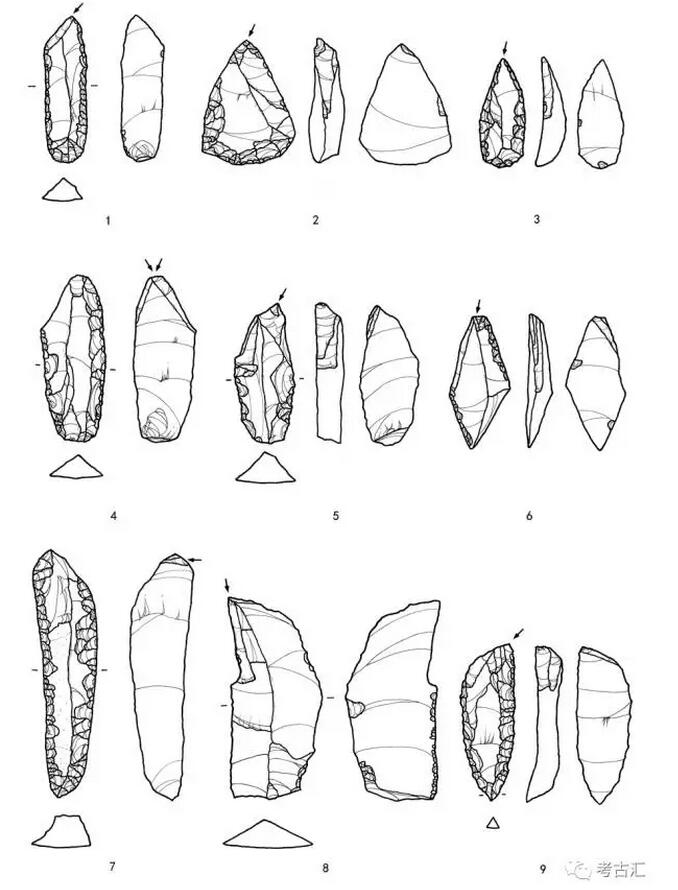

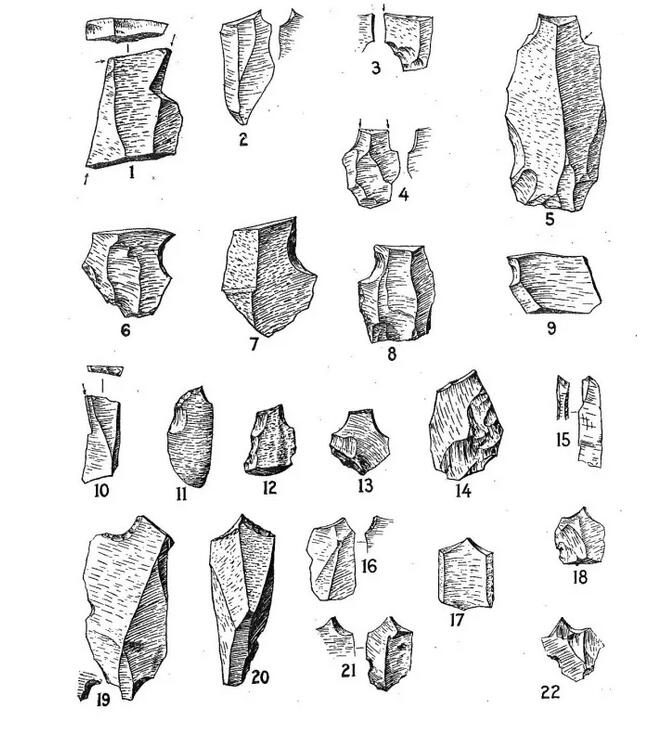

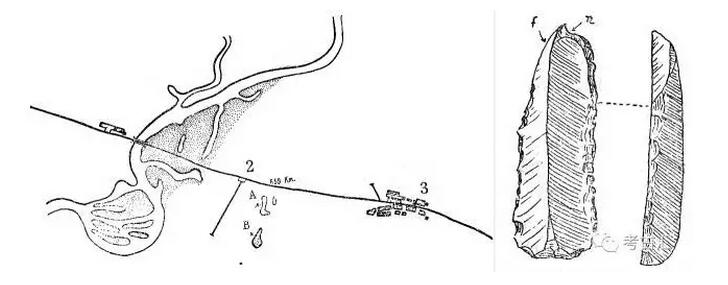

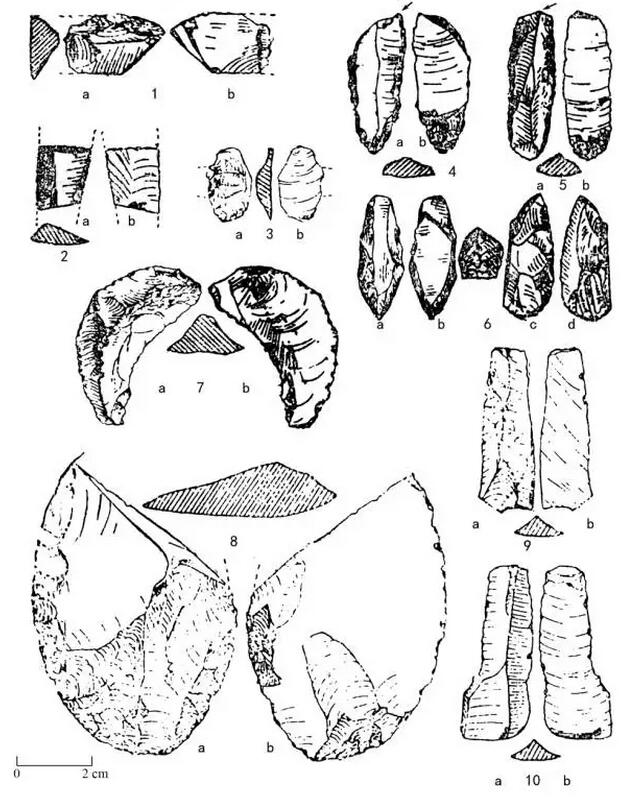

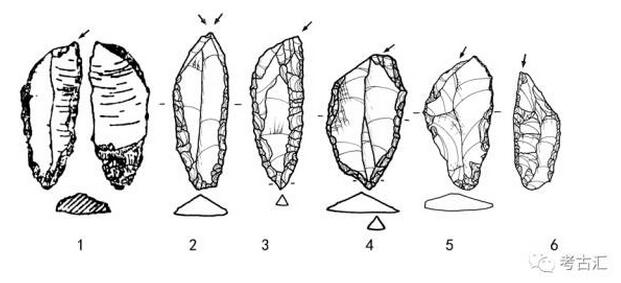

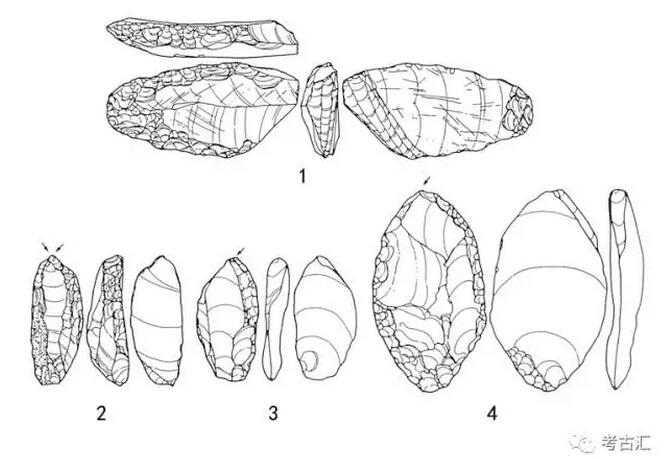

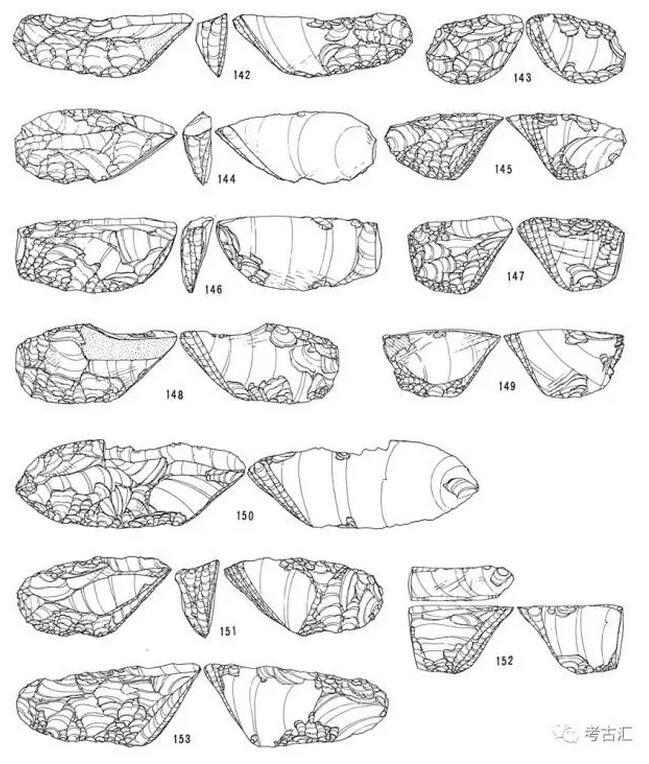

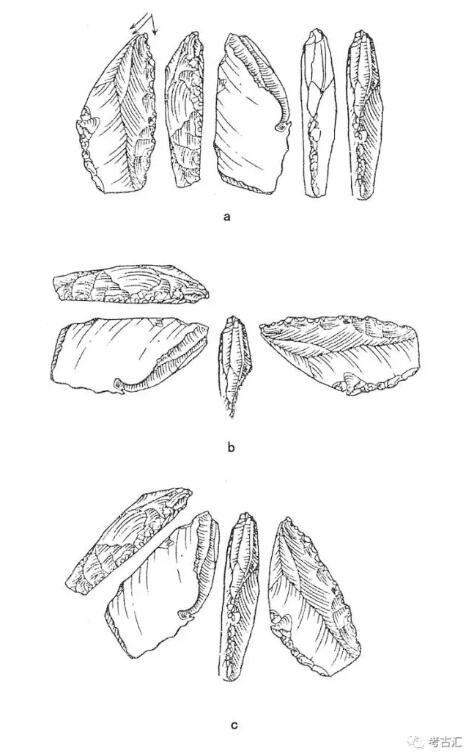

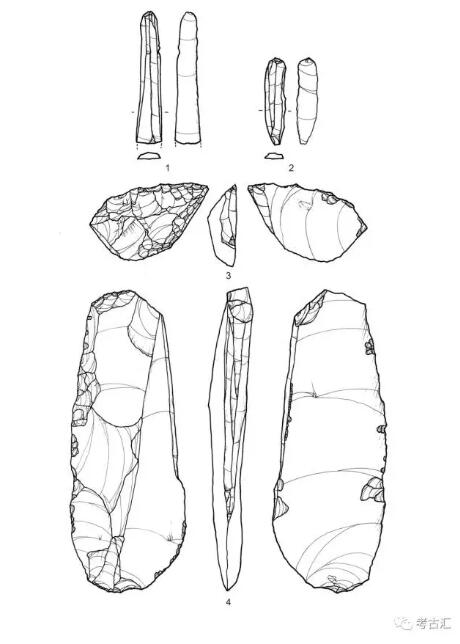

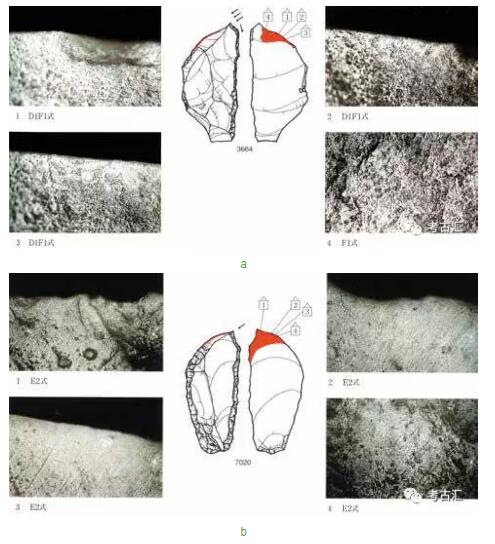

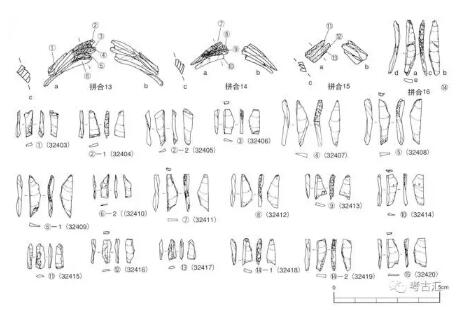

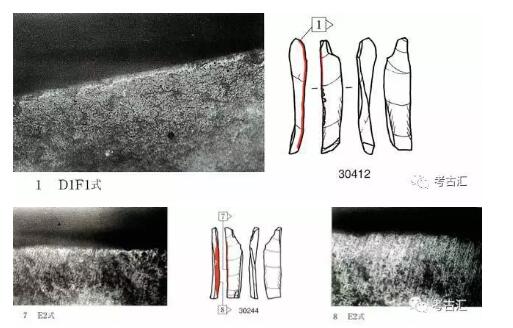

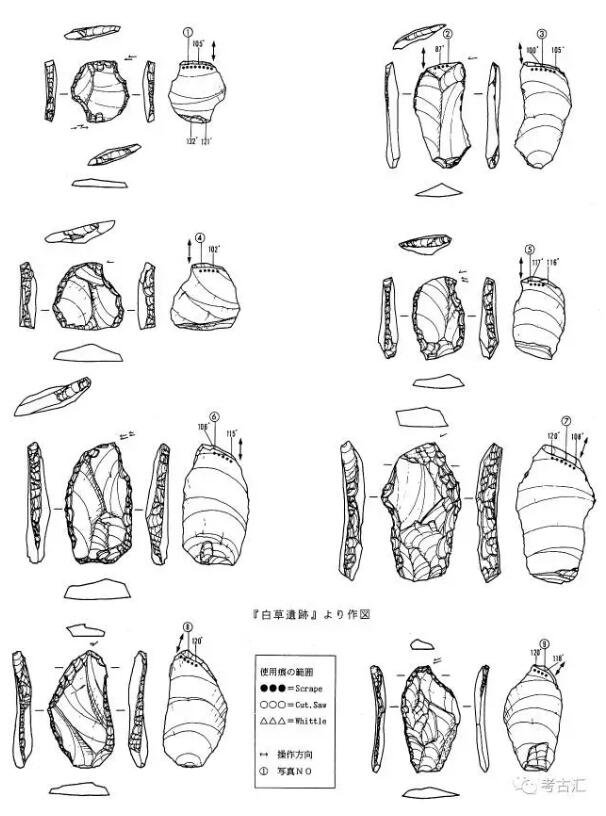

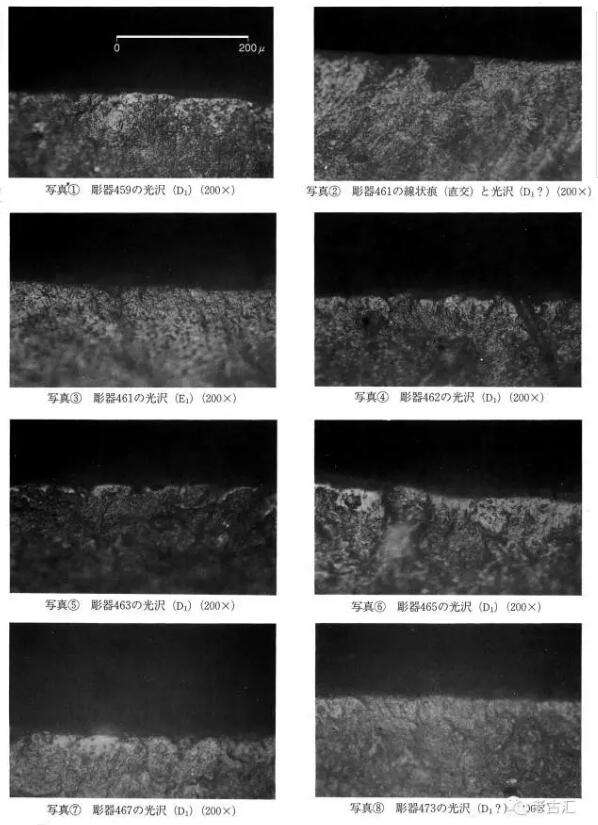

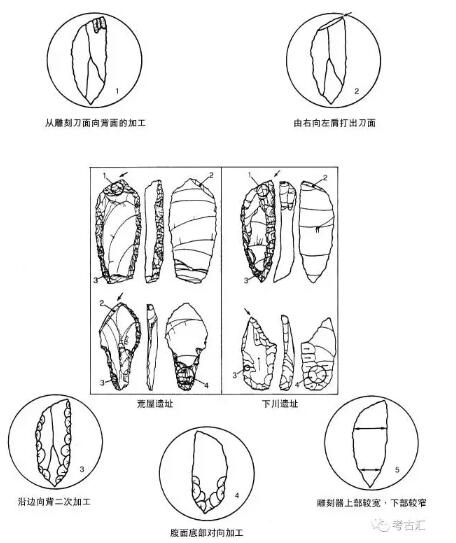

一、下川与荒屋旧石器情缘 山西省考古研究所王建先生是我国著名旧石器考古学家,在东亚旧石器学术界中享有盛名。1978年王建先生等发表《下川文化》,公布22件旧石器时代晚期的石刀①,为国内首次的发现。王建先生参考周明镇翻译奥克莱K.D.《石器时代》著述,对比西方同类backed knife石器,既典雅又科学地翻译成琢背小刀,已成我国旧石器时代石器订名经典之作。琢背小刀一般在长石片一侧急角度加工琢制,另一侧保留原石片刃部的工具。 《下川文化》公布后,旋即引起东亚考古学界热切的注目。日本旧石器学术界对《下川文化》高度的重视。下川遗址的琢背小刀,被认为与日本旧石器時代晚期较早期阶段的文化,可能存在一定的关系。从1950年代以后日本旧石器发展的趋势,我们很容易理解下川琢背小刀的出现,何以具有重要的学术意义。到1980年代初期,日本旧石器时代晚期几个主要的发展阶段,逐步得以建立。据加藤晋平教授的研究,日本从距今三万五千年至一万年前间,区分为四个阶段。 第I期 以石斧形石器及石叶制作石刀为特征 第II期 石刀盛行的时代 第III期 细石叶石器群的时代 第IV期 两面加工尖状器(石枪)出现时代② 日本旧石器时代石刀,在第I和第II期阶段占有重要的角色。换句话说,如果能分析清楚石刀的来龙去脉,则日本旧石器晚期文化渊源的问题,就可迎刃而解。在日本旧石器研究初期,石刀被视为标准化石,对旧石器时代晚期编年的研究,起著示标作作用。在日本北海道、本州至九州等地,按工艺区分各种不同石刀的类型,如杉久保型、茂吕型、国府型等。日本各地多样石刀变化的组合,下延到两万多年前细石叶文化的阶段。 在《下川文化》发表以前,除日本以外,环顾东亚地区旧石器晚期遗物中,却非常罕见石刀的出土。究竟日本列岛旧石器时代第I、第II阶段石刀,是独自产生的特征性文化,抑或是在东亚大陆旧石器文化互相交流中形成的问题,这是日本考古学界急切有待解决的。1978年山西省下川“琢背小刀”的横空出世,让日本考古学界意外的惊喜。王建先生从石器工艺学角度,首次科学地确认下川遗址中“琢背小刀”的存在,其在东亚旧石器研究史上,毫无疑问是具有重要的学术意义。 在二十世纪下半段,日本旧石器最初发现者之一东北大学芹泽长介教授,正是旧石器研究的领军人物。芹泽先生对中国旧石器的发现十分关注。1980年10月,芹泽教授得到日本国际交流基金支持,邀请中国科学院古脊椎动物与古人类研究所裴文中及盖培两位著名学者,赴日本各地考察旧石器最新的发现。当时我是东北大学研究院的学生,承芹泽师之命与裴、盖两先生,一同在东北仙台和山形县等地考察。1980年后芹泽先生在旧石器的讲授中,曾多次提及王建先生对旧石器的业绩,高度评价下川文化中琢背小刀和雕刻器重要的发现。很遗憾那时我未有机会前往太原。然而我从导师口中,已得悉下川遺址发现重要的意义。王建先生的大名,早已如雷贯耳。 1982年5月,由中国科学院邀请了芹泽先生,分别访问了北京和山西太原等地。5月28日,芹泽先生专程到山西考古所,探望了王建先生③,他们过去虽从未见过面,在下川遗址出土旧石器标本短暂的切磋期间,就一见如故(图版一)。承王建先生的好意,芹泽教授拍摄了下川琢背小刀和雕刻器等石器。日后,芹泽教授在其著述《旧石器知识》(1986)和《荒屋遗址――第2、3次发掘调查报告书》(2003)中,分別阐述了当时考察下川石器的收获。芹泽先生对下川琢背小刀给予很高的评价。他指出:中国学者王建先生所发现的琢背小刀,显示从中国出土与日本十分相似大量的石刀,东亚大陆下川遗址这是首次的发现④。芹泽与王建先生倾盖如故。可惜1983年芹泽先生从东北大学退休,双方未有进一步开展合作。  图版一 1982年5月,王建先生与芹泽长介教授在山西省考古研究所考察下川遗址出土石器。 另一方面,王建先生与芹泽教授间的友情,因爱屋而及乌。日后芹泽的弟子佐川正敏和笔者,均得到王建先生悉心的指导。1988年秋,承陕西省考古研究所巩启明先生照拂,我前往西安参加半坡遗址纪念学术会议,有幸邂逅王建先生及公子王益人氏。虽然我们是初次见面,王建先生显得格外亲切和蔼,三句不离石器的研究,如沐春风(图版二)。  图版二 1988年秋,石兴邦、王建、邓聪 摄于西安(由右至左) 1989年我在大屿山东湾遗址发掘,地层3米厚之深,底层出土新石器时代较早期的石器,并没有发现陶片⑤。为此我邀请了王建先生来港指导工作。因王先生在山西省考古研究所有重任,未能成行。最后王益人兄代父考察。我们间都是醉心石器的工艺,彼此交流了很多中外石器的研究。直到1989年秋天,我才有机会第一次前往山西太原考古研究所交流学习。此后,每次往访,王建先生均倾情接待,山西的旧石器和汾酒,令人乐不思蜀。 1989年8月和1990年3月两次的机会,王建先生把下川出土的旧石器,倾囊相授(图版三)。在此期间,我整理了下川出土各种的石器。其后我也曾就下川石器,写过一些概括性的文字⑥,但都未及深入分析,惭愧未能报答先生的学恩一二。1980年我是以专攻细石器技术的课题,取得日本国费留学东北大学的资格。芹泽先生和我相见之初,他就把发掘荒屋遗址最典型的石器标本,让我学习整理。因芹泽和王建两先生的厚爱,我有机会学习中日间的旧石器。下川、荒屋两处著名的遗址,王建、芹泽长介两位学者间旧石器的情缘,今天已成为中日间旧石器文化交流的佳话。  图版三 1989年夏,邓聪在王建先生山西省考古研究室交流(由左至右:陈哲英、邓聪、王建、王向前) 1996年后,我忙碌于香港和东南亚地区考古工作,未有更多机会前往太原。2005年5月一次路过太原,屈指一算和王建先生不见有十多年了。此次会面期间,尚巧遇复旦大学的陈淳教授。多年不见,王先生仍精神矍铄,老当益壮(图版四)。我们一同观察了一些山西新发现的旧石器,又共同浅尝了美味的汾酒。没想过这一次的分别,竟成诀别,痛失良师。此前2006年3月,芹泽长介先生也驾鹤西去。中日间两位旧石器巨人的交往,已成绝响。  图版四 2005年5月邓聪探望王建先生 今年二月蒙王益人先生的眷顾,邀请我为王先生仙逝,写一些纪念的文字。我想到现今下川和荒屋早成为东亚旧石器时代晚期文化的丰碑,而两地出土的雕刻器关系密切。本文旨在介绍东亚地区雕刻器一些最新研究的状况。其中包括: 其一,周口店到下川等雕刻器辨别诸问题; 其二,荒屋遗址最新发现及研究成果; 其三,东亚地区雕刻器的技术、功能、分布。 拙文中包括一些过去我在日本本州东北、北海道、南韩、俄罗斯西伯利亚和中国黑龙江、山西及山东等地实地调查的收获。王建先生一生对山西旧石器贡献良多。他对东亚旧石器时代研究的影响,极其深远的。仅以拙文奉献先生,怀念先生谆谆教诲日子。昔日在太原与先生一同观察下川的旧石器,「后来借得风光力,不记如痴似醉时。」王先生常说,我们间是旧石器与汾酒的缘份。而今醒眼始朦胧,长忆王建先生。 二、周口店“雕刻器”的无中生有 旧石器时代考古学是发源于欧洲的学问。我国旧石器时代研究开展的初期,受到欧美、俄、日等学者的刺激和影响。旧石器类型中的雕刻器的辨别和探索,欧美学者的成果很值得借鉴。在1960年,哈佛大学牟维斯总结当时雕刻器代表性的研究⑦。早于1911年法国M. le Capitaine Bourlon把从Abri de Masnaigre出土雕刻器系统的分类,兼顾雕刻器形态及技术方面的考虑⑧。1956年Sonneville-Bordes、M. Jean Perrot发表旧石器时代晚期雕刻器一文,综合分析Perigord范围所有重要旧石器时代晚期遗址雕刻器资料,按雕刻器刀口位置、刀口形态、刀面数目等分类,其中一些特殊形态,则以遗址名称作命名。Bordes夫人雕刻器形态、技术分类,受到世界学术界广泛的认同,成为一时代经典之作⑨。东亚地区进入1970年代日本早川正一、藤本强分别详细讨论西方雕刻器研究的成果⑩。总之,大约1950-1960年代,西方旧石器学界对雕刻器在技术形态分类,已达到一定高度的水平。 1970年代以后,涌现一批来自东亚日本、韩国年青学徒,留学欧美专攻旧石器时代考古学。在中国如众所周知原因,从1950-1980年末一段颇长期间,中外旧石器考古学交流十分匮乏。1930年代裴文中曾在法国留学。他也仅在1957年曾短暂返回巴黎,祝贺步日耶教授80岁大寿⑪。二十世纪下半段,当时中西间旧石器考古学基本上难以沟通背景下,中国雕刻器研究推进只能自力更生。二十世纪70-80年代公布周口店和下川遗址旧石器时代雕刻器研究的两个个案,是很值得深入分析的。现今看来周口店遗址中雕刻器的辨别,难以成立。下川遗址雕刻器的研究,成为中国雕刻器探索的典范。 进入1990年代以后,我国学术界对雕刻器研究,有了更多的关注。北京大学王幼平《雕刻器实验研究》用实验论证雕刻器的功能,又参考国外欧美、日本、俄罗斯等雕刻器研究的成果,难能可贵⑫。1998年,王益人、王建发表了《下川雕刻器研究》,系统介绍国外雕刻器研究史及方法论,在此基础上探索下川相关标本详细类型学分析,并涉及中西雕刻器对比研究,为迄今中国雕刻器探索最深入的研究⑬。此外,2016年赵海龙等发表吉林大洞发现大量的黑曜岩雕刻器,从实验和出土雕刻器对比研究,对雕刻器功能上分析,开展了有意义的探索⑭。 如果说西方在上世纪50-60年代,已开展雕刻器系统的探索。国内也在上世纪70年代开展旧石器类型学,其中雕刻器是典型的器物。由于我国旧石器类型发展初期,处于相对封闭状况,缺乏在国外学习旧石器先进的经验。在国内晚期旧石器发现稀少,积蓄的标本也不多。在这样条件下要独自形成一套晚期旧石器类型学的系统,有相当的难度。就如雕刻器辨认来说,一些形象相似的残缺石片、细石叶石核、楔形石器与及两面精致加工尖状器等,都与真正雕刻器在形态甚至技术上极为相似,需要长期间的摸索,对遗址出土石器整体考虑慎重分析。东亚旧石器学术史上有关雕刻器反复探索辨别的例子,不胜枚举。日本细石叶石核中峠下型和广乡型石核,早期被视为是雕刻器。到1980年后鹤丸俊明从北海道细石器文化中将之矫正分辨出来。从楔形器具体使用或生产石片过程中,否定楔形器中产生所谓雕刻器。从学术史角度来说,雕刻器的辨别并非一片坦途,反而是崎岖蜿蜒。这里我们可以从周口店所谓雕刻器的认识,汲取教训。 1930年代裴文中在周口店及山顶洞石器群,并没有发现真正的雕刻器。裴文中指出周口店石片石器有六种:(1)石核工具、(2)尖状器、(3)刮削器、(4)平圆形器、(5)两端刃器、(6)杂形器。他分析周口店石器工业三大的特征: 1.真正之石器甚少(即有第二步修制工作者),无第二步修制工作之石器甚多。 2.工具之用途并未分化,即如一件工具,可用于刮削与刮切,又可用于钻凿。 3.工具皆具有“个性”,即每件工具有每件工具的式样,而无多数同样工具,可属于某一式样者⑮。 裴总结指出,周口店上万件石器中,无一与欧洲各史前文化期中相同者,故不能与欧洲旧石器时代工业互相比证。这样,因周口店既不存在雕刻器,无从与欧洲旧石器时代雕刻器对比。另外,裴氏总结周口店石器的第三点特征,正好是现今我们所熟悉楔形器或者称为两极石核技术内涵一致。这方面在下文中将详细论述。 同样,属于旧石器时代晚期周口店山顶洞出土的石器,非常稀少和不典型。按裴文中研究,山顶洞石器分为: (1)火石、燧石石器和石片、 (2)砾石石器、 (3)石英石片石器。 第1项一件,火石端刃刮削器,“鸟喙状之尖部不是由一次打击而成,肯定不是一件雕刻器”。其余就是一些石片或刮削器。第2项是一件大型砾石石器。第3项17件,所谓石英石片和石器⑯。我们按现今分类来判断,都是楔形石器的制品。 因此按裴文中原来的发表,周口店早期及晚期石器,并没有过雕刻器。裴文中在1965年在国外发表两篇综合论述中国旧石器的论文,分别在西班牙和日本发表,其中并没提及中国旧石器中有雕刻器的存在⑰。他甚至否定了早期步日耶有关水洞沟及萨拉乌苏的雕刻器。事实上,裴文中是国内最熟悉欧洲旧石器的学者,当时他并不认为中国出土过典型的雕刻器。 周口店石器被认定出雕刻器的说法是怎样出现的呢?按笔者所见,周口店北京猿人石器中存在有雕刻器。1962年张森水发表《对中国猿人石器性质的一些认识》中提及,他的原文是“在中国猿人石器中找到了与旧石器时代晚期的雕刻器打法相似的标本,其中有一种‘雕刻器’颇似笛嘴形雕刻器。这种石器有无制作和用途上的意义,目前尚难确定。有待更多的材料发现和深入的研究”(图一)⑱ 。  图一 周口店出土雕刻器(P.3739)(张1962) 从以上行文分析解读,作者对“雕刻器”制作及功能问题仍抱疑问,形态上这种石器与晚期旧石器的雕刻器制作技术有相似之处。原文“雕刻器”一词加上括号,有未肯定的意思。那么支持张的证据是什么呢?张在论文中提及,H.步日耶认为:“中国猿人雕刻器很多。”⑲。1973年,由邱中郎、顾玉珉、张银运、张森水公布1966年周口店H地发掘报告,发现猿人化石及石器173件。有关这次新发现石器,有刮削器、尖状器、雕刻器、砍砸器,其中雕刻器3件,以标本P3739最典型。“用脉石英厚石片制成,台面为自然面。先将两个侧边加修理,然后在顶端,左右互击几下,左侧似乎斜向打下两个小石片,右侧则斜向打下一个小石片。这样形制的标本与雕刻器的形制是一致的,但是否有旧石器时代晚期那样的用途,目前还不能下断语”。最后,本文作者还附带了一句,“雕刻器或雕刻器的打制方法,在周口店第一地点曾见于第8-9层,但以第4层为最多,形制亦较复杂”⑳。 1985年《中国猿人石器研究》一书,一举公布周口店北京猿人石器中共113件雕刻器㉑。因此,在1998年王益人就指出中国旧石器时代早期、晚期雕刻器数量相当多,而中期的很少,呈现出一种哑铃状分布㉒。 对于周口店的雕刻器的提出,学术界一直有所保留。1984年春,本文笔者在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所张森水研究室内,曾详细观察周口店遗址出土两极打法的石制品。1986年由笔者所执笔《石器工艺学研究之一:两极法初探》中,就把1985年公布如鸽子堂石英II层被认为是雕刻器的P4957标本,改订为楔形器㉓。1988年,笔者《中国古人类学和旧石器考古学》(1985年版)一书书评指出,“在1984和86年间,笔者分别在北京古脊椎动物与古人类研究所和中国历史博物馆内,观察过若干北京猿人的石器标本。笔者的印象中北京猿人的石器中,存在着大量多种型式的楔形器。根据阿部朝卫氏楔形器的动态分类方法。笔者可以指出如图三中过去被分类的北京人砍砸器、刮削器、雕刻器和尖状器等石器,更订为楔形器可能更为恰当”㉔(图二)。  图二 中国猿人石器类型的更订(邓1987) 1. 笛咀形雕刻器 2. 角雕刻器 3. 两端石片 4. 砍砸器 5. 正尖尖状器 6. 复刃刮削器 7. 单凸刃刮削器 8. 角尖尖状器 9. 盘状刮削器 10. 平面雕刻器 11. 两刃刮削器(4. 依芹沢长介,1986年,其余依裴文中、张森水,1985年) 有关楔形石器或称为两极技术的制品,在史前人类石制品中普遍存在的。1979年阿部朝卫公布圣山遗址400多件楔形器拼合动态式分析的成果。楔形器自身及碎片,区分为三种主要模式,显示楔形器是一种形态不稳定,制作过程中形态产生剧烈变化的石制品,也可能是一种生产石片的技术㉕(图三:a、b)。这里我们再回味裴老对周口店石器整体评价,“真正之石器甚少,工具皆具有‘个性’,即每件工具有每件工具的式样”。这和我们对楔形器或两极石制品的特征,互相吻合。这是裴氏在研究周口店数以十万计石英石器后,总结出两极技术石制品特征最精辟的见解。日本阿部朝卫以圣山遗址楔形石器的拼合资料,科学动态归纳出两极技术石制品形态上剧烈变化的模式。在1988年笔者已指出周口店中中国猿人的所谓“笛嘴型雕刻器、角雕刻器、平面雕刻器”的标本,应更订为楔形器。  图三 阿部朝卫楔形石器(左)及碎片模式图(右)(阿部1979) 1985年公布周口店遗址共113件雕刻器,从其中已公布13件所谓雕刻器线图来看,这些石制品均与两极技术有着密切关系(表一)。如L8-L9 P3446,原报告书谓:“原是一件砍砸石片”。鸽子堂石英II层两件P4957、P4956,L6 P2594、P5018毫无疑问是楔形器。而L3P5202,是楔形器的碎片。当然,在国际学术界中,有些学者还是倡议过旧石器时代早期的石器,存在着一些雕刻器。目前,周口店猿人旧石器共17,091件之多,其中原料由石英和水晶分点分别占89%和4.8%,共93%之多,都是两极技术的石制品,轻而易举可以从这些石制品中挑出一大堆类似雕刻器的石器。然而,这些类似“雕刻器”石制品,就不能归类为真正雕刻器的范围。笔者并无意完全否定周口店猿人石器中存在有雕刻器的可能性。《中国猿人石器研究》中举列P2516单直刃刮削器、P2013复刃刮削器、P2251长尖石锥、P2015正尖尖状器,这些石器线图一侧或两侧,以箭头指示加击方向(表二)。在石器上以箭头表示模式,长久以来国际上公认作为旧石器雕刻器的模式表示。上述周口店这四件石器如果不是雕刻器的话,线图上就应该删去箭头的表示。问题是如P2015的正尖尖状器,是否真是雕刻器呢?这方面笔者未曾见到实物,无法确定。  表一 周口店遗址中各种“雕刻器”为砸击石核、石片或楔形石器(裴、张1985)  表二 周口店出土石器具有雕刻器箭头指示(裴、张1985) 周口店“雕刻器”的问题,可以从以实验考古手法去探索。北京大学王幼平在1980年代末期就尝试以实验方法,目的之一是“怎样区别有意加工与偶然形成的‘雕刻器’,以及如何建立中国雕刻器的分类标准等”㉖。据实验考古成果,王指出似“雕刻器”的产生,有三种:(1)外形似“雕刻器”;(2)砸击法产生的似“雕刻器”;(3)石核似“雕刻器”。第一种只是形态上相似,很容易排除。第三种特别指细石叶石核与雕刻器类似,但通过两者所生产细石叶及雕刻刀片细致对比,也可将两者明确的区别出来。困难的第二种由砸击法也就是两极技术所制作石制品,往往出现似“雕刻器”的标本。王曾指出: “使用砸击法剥片时,石锤砸在石核上,由于反作用力强大而产生的效果,使受力端产生放射状断裂并形成凿状角,刃角处正是砸击的受力点。在这里看到打击的痕迹,它与雕刻器小面上的痕迹很相像。”㉗ 在王氏通过实验的体会指出两极技术产生石制品中似“雕刻器”的产生。而且,他还提到从出土石器标本中,“只要仔细寻找出由于砸击法而产生的各种痕迹特点,才能将其与真正的雕刻器区别出来”。在王文结论一再语重心长指出: “既有因各种偶然因素形成的外形相似者,也有因剥片产生的似‘雕刻器’,还有为了装柄或修理把手等目的所进行的雕刻器打法。单在以往的雕刻器的描述与研究中,上述几种情况被认作雕刻器的均可见到。”㉘ 笔者同意王幼平的结论,尤其是“不能仅仅以雕刻器打法与小面的存在或仅据外形相似而广泛地使用雕刻器这一命名”。王文是1992年在北京大学《考古学研究》中发表,文中虽然指出两极技术的砸击容易产生似“雕刻器”,但具体上并没有举例出土石器说明。另王文曾引用《中国猿人石器研究》一书中“角雕刻器”和“直雕刻器”两种作为雕刻器的例子,也没有直接讨论周口店出土砸击石制品与似“雕刻器”关系,留下一些有待深入的课题。 事实上,在旧石器研究的范畴内,凡涉猎过两极技术和楔形器研究的学者,均对砸击形成石制品中可能出现类似“雕刻器”有所了解。山西旧石器考古专家王益人在1993年《下川楔形析器研究》中,从下川旧石器晚期的楔形器研究指出: “……上述的‘似雕刻器’或‘雕刻器打法’的石制品在形态上归为雕刻器,但其内在含义与雕刻器却不同。”㉙ 1998年王益人等又再强调,周口店的“雕刻器”上的雕刻小面,很可能是两极打法造成的类似于楔形析器剪切破裂面,它与旧石器时代晚期的雕刻器不能画等号㉚。 总之,裴文中生前对周口店石器制品的分类中,并没有雕刻器。裴的身后1985年出版《中国猿人石器研究》,所提示周口店113件的雕刻器,从公布线图及照片看来,均不具备成为旧石器类型学中雕刻器的条件。目前可以确定,周口店131件“雕刻器”的辨别,从旧石器工艺学立场上并没有足够的根据。雕刻器的确立,要从遗址出土全体石器组成中考察,更重要是从石器本身连锁动作的角度去考察,并不是一件简单容易的工作。周口店所谓从无到有的“雕刻器”,其深刻意义不容忽视。 三、从下川到大洞的雕刻器 1978年《下川文化》中,公布17件下川出土的雕刻器,分为三类,即斜边、屋脊和鸟喙状三类。以下略作讨论。 斜边雕刻器共12件,占最大多数。据原文的描述: “十二件。制作一致,都是在较厚石片的一边,从劈裂面向背由近端至远端全部经过精细的修整;另一边亦作了同样修整后,再在这个边上由端斜向敲掉一个小石片,使左右两边夹角形成一个狭厚的锐尖。”[31] 对以上斜面雕刻器的定义分析如下: 1. 石片素材;2. 沿边向背全面加工外,也有向腹面加工;3. 由石片素材远端斜向打制出雕刻刀面;4. 雕刻器刀面与另边形成一锐角。 以上石片素材选择如一定厚度,素材全面向背加工,以至石片远端一侧打出倾斜的刀口形成夹角大小等,均符合雕刻器制作技术的准则。 第二类雕刻器是屋脊形雕刻器,共四件,其主要特征是“斜向两侧各击掉一条窄的石片,……平视如剑头”,也似屋脊。第三类的鸟喙状雕刻器仅一件,由于一侧端向背一凹缘,形成了鸟喙状的锐尖。鸟喙状也是按形状而命名。  图四 下川出土雕刻器(邓1995)  图五 下川出土雕刻器及其他(邓1995) 1977年《下川报告》共发表17件雕刻器,具有线图仅8件。在其后的研究中,王益人把鸟喙状雕刻器改为长身横刃雕刻器,可能是下川雕刻刀标本中鸟喙特征制作并不明显。其次,1978年报告原图7:3和7:6斜刃雕刻器,分别改订为屋脊形雕刻器和交叉刃角雕刻[32]。在斜边雕刻器方面,很值得重视两点是向背沿边加工,由素材远端斜向打击出雕刻刀面的特征。从迄今所发现下川雕刻器特征中,沿边向背加工和自石片远端加击出雕刻刀是很重要的特征。下川报告执笔者并没有排除由石片的近端打出雕刻刀面的存在。笔者实测13件下川雕刻器中,仍然有3件雕刻刀面是从石片近端一侧加击形成(图四:2、9、图五:15)。无论如何,从石片远端一侧制作雕刻器刀面,是很值得重视的,也是在下川雕刻器研究的初期,研究者通过慎密思考喝破其中的奥密。下川雕刻器以原石片打面一侧作基部,在石片远端打出雕刻刀面的设计,原因可能与器轴与石片剥离轴的考虑相关。 1978年下川报告中对雕刻器确认,在方法论上并未有采用较多西方旧石器的成果。上世纪60至70年代国内政治运动风起云涌,中外旧石器研究方面难有交流。然而,由于研究者王建先生本身在石器工艺扎实的基础,在掌握一定数量标准雕刻器标本中,从而归纳出华北地区旧石器晚期雕刻刀技术上几点重要的特征,下川雕刻器系统形成是在国内环境中产生的。当然,这并不能说毫无瑕疵,如雕刻器各部位的区分和命名等,“斜向敲掉一个小石片”所指是雕刻器的刀片,雕刻器的刀面(Burin Facet)即小面,是最重要使用部位,当时并未详细论述。 1978年《下川文化》公布后,华北地区雕刻器的存在,随即引起东亚地区旧石器同行的注目。80年代初国内始恢复招收国外留学生,中国考古学当然是其中一项备受国外学术界所欢迎的分野。1982年,当时来自日本东北大学在北京大学留学的佐川正敏,活跃于中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与社科院考古研究所外,也很关注山西省下川出土的石器,其后因芹泽长介教授关系,直接观察了下川出土部分的石器。佐川本身具备对旧石器研究的基础,直接观察和测量下川遗址的旧石器。佐川是首位国外旧石器研究者直接分析下川的雕刻器。 1983年,佐川发表《中国北方旧石器时代晚期石器群变迁的预察》一文中,特别以下川旧石器为讨论的核心。佐川对下川雕刻器的分析,认为下川雕刻器的素材,一般为长石片或者是石叶,前者占多数。他对雕刻器的分类,以器身的修整及雕刻刀面设置的位置作基准。按雕刻器加工分为四类: I、在一面进行局部加工; II、在一面周沿加工; III、在一面周沿及另一面局部加工; IV、两面均精细加工[33]。 另外,他论述到雕刻器的定位问题,把雕刻器原石片背面打面的一侧作基部,分左右刃部和交叉刃三种。如此,综合以上素材沿边加工:I、只有左刃;II、有左右和交叉刃;III、有左刃;IV、有交叉、左或右刃。并且,他举列一件可能是从雕刻器的台面打下的刀片,发表了实测线图。 雕刻器类型学的订定,按素材的设计、二次加工、雕刻刀面对应位置、左右刃部的区别等,都是中日双方共同关注的特征。佐川在参考《下川文化》研究成果的同时,也继承了芹泽长介教授对荒屋型雕刻器分析的观点,为下川雕刻器技术上区分,订定清晰明快的标准。 1989、90年间两次笔者承山西省考古研究所王建教授的好意,直接观察了下川旧石器各类形的石器。1995年在日本熊本市“姶良火山喷火后九州及当时人们――两万年前石器文”会议上,发表了《中国下川石器群考察》[34]。其中讨论下川雕刻器的分类,比较下川和荒屋的雕刻器,华北地区雕刻器分布等问题。对于雕刻器区分,按雕刻刀面位置及素材加工分为六种。I、横断雕刻刀面;IIa、左刃雕刻刀面;IIb、右刃雕刻刀面;III、交叉雕刻刀面;IV、欠缺二次加工;V、尖头器型;VI、上下两端雕刻刀面。其中,IIa类占58.5%,左刃与横刃雕刻刀面为下川雕刻器的特征。在对比下川与荒屋两处遗址雕刻器技术方面,两者左刃雕刻器均占有多数,均存在从雕刻刀面上向雕刻器背面加工的技术。更且,雕刻器腹部的局部加工技术,存在一些共同的特征。除了两面加工尖头器雕刻器外,基本上荒屋和下川间雕刻器具有共通的技术。 1998年3月,王益人、王建在《文物季刊》发表《下川雕刻器研究》,可以说是1978年发表《下川文化》以后,又经过二十多年两代人长期的奋斗,一方面在研究视野上,已彻底融合到国际石器技术的潮流,并以下川丰富的旧石器资料作为最新方法应用的尝试[35]。其中楔形析器及雕刻器更是其中研究的重点。《下川雕刻器研究》,毫无疑问为中国旧石器晚期石器工艺研究树立一新的方向。这篇论文以文章形式发表,俨然已具备作为旧石器时代晚期石器工艺学专著的雏形。文章中包括雕刻器在中国研究的历史回顾、雕刻器定义和时代界定,又兼顾西方雕刻器学术发展过程,从牟维斯到Tixier对雕刻器工艺学分析的演化。王氏父子指出中西间雕刻器特别是在素材上差异较大,西方是以石叶为素材,相对比较定型,模式化程度较高。中国方面以不定型石片作雕刻器素材为主,在素材二次加工控制形状成为雕刻器制作一个重要考虑的因素。因此,下川雕刻器本身分析,不能完全按西方既有雕刻器的分类,墨守成规。下川遗址中雕刻器的分析,从定位、观察、测量、分类等,又必须自立门户。 下川雕刻器研究从定位开始,器身各部位名称及测量方法,都是抽出属性最基本的设定。器轴与石片剥离轴方面,王益人等提出“以石叶为坯的雕刻器,其器多与石叶的打击轴重合或平行;但对石片为坯材的雕刻器,其器轴与打击轴有的重合,有的斜交,甚至垂直”。这显示石片剥离轴仍是雕刻器设计考虑很重要的因素之一。具体上,下川雕刻器的分类,兼顾及形态、器身二次加工、雕刻刀面台面预制、雕刻刀面设置等。这些分析主要以技术角度为基准。其中雕刻器刀面设置,成为进行技术系统的首要特征。按此,王益人等就雕刻器系统分类表列详细有序流程图,分为三级分类。第一级按雕刻刀面打击方向,单刃和双刃,前者在分纵刃、斜刃、横刃和交叉刃四类。双刃的再分多刃等。第二级按石片素材性质及二次加工区分;第三级按二次加工特征分类,完成了系统性按技术区分下川雕刻器类型,即:I、纵刃雕刻器(3件);II、斜刃雕刻器(29件);III、横刃雕刻器(18件);IV、交叉刃雕刻器(20件);V、两端刃雕刻器(4件),共72件。以上五种雕刻器的分类下,再细分若干亚种。 王益人等论文结论中总结了我国旧石器时代晚期雕刻器的特征。他们指出: “多以石片为坯材,器身两侧边缘都经过一定程度的整形加工(以石叶为坯材者也不例外)。在类型上,以修边斜刃雕刻器和屋脊形雕刻器为主,交叉刃角雕刻器次之,横刃雕刻器则更少。其中斜刃雕刻器以修边者居多,而且左斜刃雕刻器占有很大比例。这些特点与下川雕刻器的特点相近或相同。”[36] 总之,中国旧石器时代晚期以石片素材,沿边二次加工,预制出雕刻器打制台面,向左侧倾斜的雕刻刀面走向居多。这是雕刻器共同普遍的特征。王氏父子不仅为中国雕刻器技术类型学提供了系统分析基础,也为在东北亚更广泛范围内雕刻器对比研究,树立了科学的模式。 下川雕刻器研究为我国旧石器时代石器研究,揭开新的一页,带动了中国北部旧石器类型学研究的发展。2016年赵海龙等发表吉林和龙大洞遗址雕刻器制作技术与制作及使用微痕新角度分析,颇引人注目。大洞遗址位于吉林长白山,红旗河汇入图们江的河口地带。在2007、2010年两次发掘中出土黑曜石制品逾万件,包括石叶、细石叶及楔形石核,工具有刮削器、雕刻器等,尤以雕刻器十分典型。大洞遗址的文化层碳十四测定年代数据为21,350±120 b.p.[37]。 赵文公布和龙大洞出土九件称为斜刃雕刻器的标本,为黑曜石制作(图版五)。文章内容探讨了雕刻器一些用语、制作技术及实验复制和显微镜对出土雕刻器使用功能的考察,对石器技术与功能分析并重。 在雕刻器各部位命名上,赵文提出棱刃、棱刃角和棱轴角等概念,以表述石器可能使用范围及其属性。他指出雕刻器棱刃指刀面侧沿与石片素材腹背面相交边棱,腹棱刃和背棱刃,并由之引申之棱刃角和棱轴角属性(图六)。有关和龙大洞雕刻刀制作工艺区分:“1.选择毛坯、2.修理器身、3.修理台面和剥片背、4.打片”四个步骤,详细未及论述。  图六 和龙大洞出土雕刻器部位及命名(赵2016)  图版五 吉林和龙大洞出土雕刻器(赵2016) 雕刻器功能的探索,赵文核心是包括通过实验复制使用痕对比方式,以高低倍显微镜观察,和龙大洞出土雕刻器刃部微痕分析,推测使用方式及对象。据指出雕刻器上有三种痕迹:擦痕、磨痕和崩痕。大洞雕刻器上雕刻刀面与腹面夹沿“斜棱刃是与加工对象表面接触最紧密的位置”。并且,泥河湾二道梁遗址出土雕刻器与刀片拼合上,发现:“斜棱刃上存在疤状痕,在拼合小片的相同部位也发现了使用后产生的疤状痕,说明该件标本至少经历了两次斜棱刃使用和一次更新斜棱刃的连续过程”。 这是对雕刻刀面使用部分直接的论证,为解开雕刻刀使用的方式提供了很重要根据。并且,作者更进一步指出“斜刃雕刻器已经成一种高度定型的器物。在进行‘刮’动作的实际操作过程中,我们还发现右棱刃雕刻器非常适合右手持握使用”。最后有关雕刻器具体功能,赵氏联想到以雕刻刀斜刃“刮制”骨制品的使用方式,认为对“骨器起源研究有一定启示”。 总之,雕刻器起源是否可以追溯到旧石器时代早期,目前旧石器学术界尚未有定论。旧石器时代晚期阶段欧亚大陆北部普遍出现雕刻器。中国雕刻器认识和研究起步于上世纪的70年代。1985年,中国科学院古脊椎研究所的《中国猿人石器研究》中,公布周口店旧石器早期文化113件所谓“雕刻器”,很可能只是砸击技术下出现的石制品。目前周口店遗址“雕刻器”被全面否定,又再回复到裴文中时代对周口店石器的认识,周口店遗址中并不存在有雕刻器。另一方面,1978年王建等从技术工艺学,以斜刃雕刻器、屋脊雕刻器为主雕刻刀面位置作基准的角度,开展了中国华北旧石器时代晚期雕刻器工艺学分类的创建。1988年《下川雕刻器》研究发表,从中西雕刻器研究的角度,确定了下川遗址雕刻器模式。另一方面,近年吉林和龙大洞遗址对雕刻器上刀面使用分析,又为中国雕刻器研究 开创性的尝试。 四、从下川追索到辰清 1978年《下川文化》所提倡的斜边雕刻器,既是下川遗址出土最典型的代表,这种雕刻器分布在东亚以至北美洲,意义重大。在中国最初发现雕刻器,是从东北地区开始的。现今中国范围,有关斜边雕刻器初期的发现,很可能可以追溯到1920-30年代,首先由欧洲、俄国考古学者在黑龙江所确认。早期雕刻器中国是怎样认识的呢?上世纪20年代,步日耶(H. Breuil)公布水洞沟和萨拉乌苏发现20多件雕刻器[38]。但这些标本不保存在国内。首先,1920年代水洞沟遗址中被认为的“雕刻器”,连步日耶自身在报告书中也承认,这些“雕刻器”欠缺欧洲从工艺技术认定雕刻器的特征,很像一些被折断的石叶(图七)。后来,裴文中对水洞沟雕刻器持否定的态度[39]。近年,水洞沟多次发掘工作,也罕见有雕刻器。看来,早期对水洞沟的“雕刻器”认定,未能为学术界所接受。 然而,大约同样1920-30年代间,在黑龙江省首次发现类似下川遗址的斜边雕刻器。1980年代末,黑龙江省博物馆等将上世纪20年代国外(日、俄为主)在哈尔滨、齐齐哈尔、海拉尔等地发掘或调查工作外文报告,翻译成汉语,集合成《黑龙江考古民族资料译文集》第一辑出版[40]。2013年,这些相关文章又在中国社会科学院考古研究所收入《昂昂溪考古文物》一书中再出版[41]。由于这些论文过去发表在东北边沿地区刊物上,流通量少,不受注意,竟变成“死材料”,一直未受重视。  图七 水洞沟的雕刻器(布日耶1928)  图八 1931年调查昂昂溪西侧第一地点及采集石器 a.昂昂溪车站附近的居住址 1.富拉尔基 2.昂昂溪车站 3.齐齐哈尔 A和B为遗址 b.第一地点采集雕刻器(a.A.S.卢卡什金1991,b德日进1991) 笔者从上述一些文章中,搜集到两条珍贵的资料,都与旧石器时代的雕刻器有着密切关系。第一是1928年9月9日,俄罗斯学者A.S.卢卡什金在齐齐哈尔的昂昂溪西侧,被命名为第一地点一处长320、宽85米土丘堆积中,采集了大量陶片、石器和动物碎骨等。卢卡什金认为这里是一处新石器时代居址[42]。卢卡什金邀请法国德日进为动物骨骼、骨器和石器作鉴定,分别撰写了报告。如众所周知,德日进从1923年开始,在中国进行古物学和地质学的调查。他本身虽然是古生物学家,从1912年开始他与法国旧石器权威步日耶神父过从甚密。1923年,德日进发现和研究水洞沟遗址,对旧石器时代的研究有很深的造诣。据德日进对昂昂溪第一地点石器分析,其中包括:磨制石斧、矛、镞、石刀、雕刻器、“长箭头”、“具隆凸的箭头”。另图版中发表圆柱状的细石叶石核。在文章总结中德日进指出这里存在有“真正的雕刻刀”(图八)。具体上什么是真正的“雕刻刀”呢?推测应该是指具有西方旧石器时代在石片上预制台面后,再打击出雕刻刀面的工具。德日进的报告有关雕刻器部分原文被中译如下: “在第一地点采集的一件典型的雕刻器(悬摆式雕刻器,见图四)。这件工具的工作刃缘,由石片的一侧边缘f构成(在其上端的左边),而第二次加工的凹口n,则在右边。石器的下端被加工成刮状,两侧边缘也通进了加工,但仅限于标本的上边。”[43] 以上所指f面,可以解释为雕刻刀面。按发表的石器测量,雕刻器长4.8、宽1.7、厚0.7厘米。我们有理由相信,德日进曾经仔细观察过这件雕刻器,指出预制台面(n)和雕刻刀面(f)关系,并说明器身沿边向背加工,基部有近似端刮削器的修整。在年代上,A.S.卢卡什金和德日进都认为这里的发现属于新石器时代,其中出土一些陶器与石器是否同时,较难断定。但打制石器中既存在一些石叶制工具,所指“长箭头”,应是现今东北亚地区10,000年后常见“石刃镞”,至于玉髓压制的长方形条形器,是用作镶嵌在骨柄刀梗中的石刃。雕刻器本身年代有可能是属于较早期阶段的石器。无论如何,1928年由德日进所确认昂昂溪第一地点雕刻器,石片周沿向背二次加工,预制台面,在左上边打击出雕刻刀面等技术因素考虑,当然是典型斜刃雕刻器无疑。  图九 1938年黑龙江辰清采集石器 1.细石叶石核 2、3、7.石片 4、5.雕刻器 6.凿? 8.二次加工椭圆形器 9、10.石叶(斯塔里科夫1991修订) 此外,1938年夏天俄斯塔里科夫在黑龙江辰清采集了一批打制石器[44]。按他的分类,这些石器包括:刮削器、刀、锥、凿、箭头和雕刻器。他指出辰清与海拉尔的新石器文化内容都比较一致,并强调“满洲新石器遗址中常见的陶器,这里却绝对没有”。我们按现代东亚北部旧石器时代晚期石器的认识水平,将辰清石器重新排列,原报告发表时1/2大比例,为更清晰说明,改动为原大,原图的编号也改订了(图九)。以下讨论,按本文的排列为据。斯塔里科夫本身为民族学者,颇具考古学的素养。他在辰清采集石器线图的表达,既有正、反面和断面的部位。且石器轮廓、破裂面、折断等描绘水平,都相当专业。 图九的1石器原被订为雕刻器,今改订为细石器石叶石核,是日本被称为峠下技法细石叶石核,简称峠下型石核。这种石核是以北海道峠下遗址出土石核作命名,起初日本学术界一度把这种石器作为雕刻器看待。1972年鹤丸俊明按北海道增田遗址出土资料整体论证,此种石器是为生产细石叶的石核,得到学术界普遍的接受。这种石核的特征是横断面呈D字形,预制台面由横向加击修整后,再纵向打出短石条(spall),形成平坦台面,细石叶生产过程常常扭转向原素材石片的腹面是重要特征。辰清的石核身后部折断,也是峠下技法常见破损方式。这件台面在前一阶段有密集横向的加工,原石片素材一侧保留素面。如从石核体细石叶作业方向观察,其断面就是D形,而细石叶生产也明显扭向原素材腹面,留下几道剥落细石叶的痕迹。峠下型石核最初在日本北海道发现,在西伯利亚和中国东北、华北及朝鲜半岛都有发现。2016年11月27日,笔者在北京首都师范大学石器研讨会上,看到近年吉林枫林遗址出土的黑曜石峠下型细石叶石核。前几年前承赵金海先生指教吉省大洞遗址也发现了峠下型细石叶石核。上世纪90年代,笔者在北京古脊椎动物及古人类研究所整理十八站遗址出土石器资料中,实测过一件黑曜石制峠下型石核,石叶素材,断面D形,同样细石叶生产扭向原素材腹面。另一方面,1985年冬笔者在首尔延世大学孙宝基先生研究室内,看到一件从石壮里出土黑曜石峠下型石核。在西伯利亚以东阿穆尔河下游Utstj-Uljma I遗址中,既有涌别型石核,也有峠下型细石器,同遗址也出土典型左边斜肩打出的雕刻器,笔者曾经做过实验观察和测量。  图十 东亚地区与辰清相类似的雕刻器 1.辰清 2.十八站 3.下川 4、5.荒屋 6.黑龙潭 (1.斯塔里科夫1991;2、3、6.邓1995;4、5芹泽2003) 辰清图九的4、5石器无疑是雕刻器,就是芹泽长介所指的典型“荒屋型雕刻刀”。从此石器身外型及背面底部对向剥离痕来看,素材本身很可能就是石叶。原石叶的台面一面作为雕刻器的刀面位置,器轴与剥离轴基本重合,沿边向背加工,又在基部腹面对向加工,器身上宽下窄,逐渐收束,在预制雕刻器台面后,从左肩打出雕刻刀面。辰清4号雕刻器相似的石器,笔者在中国下川、柴寺7701、山东黑龙潭、黑龙江十八站、韩国水扬介、俄罗斯乌斯季乌利马、日本荒屋、タチカルシュナイ等实测过同类型的雕刻器。它们间共同技术基本上是一致的(图十)。 辰清6号石器被称为凿,呈不规则方柱体,形制并不常见,难作进一步讨论。2、3和7号石器是石片,可能有二次加工,但具体难以讨论。8号石器是大型石片,经向背细致加工呈椭圆形,已折断,可能是某种器物的素材。最后9、10号石器都可能是石叶工艺产品,在进一步加工可制作成雕刻器等。  图十一 西伯利亚萨哈林岛Sokol遗址 1.细石叶石核 2、3.雕刻器 4.二次加工椭圆形石器(木村1999) 1938年斯塔里科夫在辰清采集的十件制作相当精美打制石器。考古学上这些石器的同时性是难以保证的。采集者强调没有发现过陶片,但暗示在此地发现石器与海拉尔地区的新石器文化一致。当时采集者没有把辰清的石器作为旧石器,是碍于时代的局限。因为斯塔里科夫采集不到陶片,他不把辰清的石器直接归属新石器时代的范围。而辰清报告的题目是《小兴安岭中部的石器时代遗存》,时代上就具有较大的弹性。按现今东北旧石器时代晚期的理解来看,辰清出土峠下型细石叶石核、雕刻器,甚至加工椭圆形素材等,这几种石器时代上相差可能不远。从靠近辰清地点如萨哈林(Sokol)遗址也有同样石核与雕刻器共存的发现,就是很重要的例证。辰清出土打制石器,大部分可能是旧石器时代晚期阶段,有一定的根据(图十一)。 现今看来,1923年德日进等在河套水洞沟的考古发现中国旧石器文化。此后16年,辰清的旧石器也是十分重要的发现。1930年内蒙古和黑龙江如扎赉诺尔、海拉尔、哈尔滨黄山、齐齐哈尔昂昂溪以及辰清出土旧石器。1920-30年代西北水洞沟、华北周口店及黑龙江和内蒙,分别为中国旧石器时代研究几个核心的地区。从旧石器时代晚期典型雕刻器的发现过程来看,俄罗斯学者A.S.卢卡什金和斯塔里科夫的发现,法国德日进对昂昂溪的雕刻器确认,辰清非常典型的“荒屋型雕刻器”,更且还发现有峠下细石叶石核、石叶等打制石器,当然具有重要的学术意义。辰清的旧石器一直要等待到廿一世纪今天,我们才能够初步的理解。1957年,日本芹泽长介在日本新潟荒屋遗址发掘,就发现400多件雕刻器和大量雕刻刀片及细石叶石核等工具。这种特殊雕刻器逐渐在东亚广大范围内被辨识。中国《下川文化》中雕刻器研究的重要意义,也可以从这里反映出来。 五、雕刻器与细石叶石核辨别困难 下川雕刻器研究是中国旧石器晚期类型学建立重要的基础。近年中国东北大洞也发现很多同类型的雕刻器。如众所周知,在亚洲东北广大范围内,出土与下川雕刻器技术形态上十分相似的石器,彼此间对比研究,知彼知己,对未来的发展,无疑是重要的根据。 亚洲东北地区雕刻器的研究,日本和俄罗斯方面都很多精湛的研究。首先,东亚雕刻器的确认,我们同意把带有雕刻器刀面的石器作雕刻器,简洁明快。但雕刻刀面又如何定义呢?从技术上,我们可以这样对雕刻器规定,在石片或石叶侧沿一端,最后打击出一条或数条雕刻刀片,形成雕刻刀面。这定义在运用过程,也不容易掌握。其中如山田晃弘所指出:打击石片,在打击点位置的边旁,也可能会出现雕刻刀面的纵向剥离,这当然不是雕刻器。其二是楔形石器问题,在两极打法剪断破裂,也容易产生一些类似“雕刻器”。上文中所分析周口店中“雕刻器”是不能成立的。其三东亚地区细石叶石核与雕刻器两者十分相似。前者目的是生产定型的细石叶,而后者雕刻器刀面为发生功能的主要部分[45]。实际上,在出土遗址中要区分上述两者,有时必须就遗址整体石器对比考察,并且从工作链角度,对制作过程各种石片形态及功能的分析,这样是可以很明瞭地区分出来。具体上操作如下川一些被称为石核或平刃刮削器,为何不是细石叶石核或者是雕刻器呢?这都需要详细的分析。  图版六 1986年,孙宝基教授与邓聪(手持石壮里峠下型细石叶石核) 至于雕刻器与细石叶石核的区别,东亚地区考古工作者一直遇上较大的困难。前文曾提及在日本1960年代以来,把置户忍路子及峠下出土的相关石制品称为雕刻器。80年以后,这些分别更正为细石叶石核。目前情况,韩国方面也出现雕刻器与细石叶石核确认上混乱的状态。1973年,韩国延世大学孙宝基发表著名石壮里遗址报告,在旧石器时代晚期有一件黑曜石制雕刻器[46]。1986年我在孙氏研究室内曾上手观察此实物,并手持此石器与孙氏合影(图版六)。此石核为石叶素材,石核体细石叶生产剖面呈D状,台面在石叶一侧向背加工形成,属典型的峠下型细石叶石核[47]。北海道服部台2遗址出土大量峠下型细石叶石核(图十二)[48]。2000年韩国国立中央博物馆金尚泰又认为上述石壮里细石叶石核,应是广乡型细石叶石核,对此石器认识一转再转,问题变得更为复杂[49](图十三)。事实上广乡型细石叶石核主要是大型石叶纵轴方向作细石叶生产,细石叶长度较长一般也6-7公分。1984年8月12日,笔者在北海道远轻町先史资料馆测量了白滝村鸿上台地遗址出土一些广乡型细石叶石核。其中一件0463广乡长11.4、宽4.3、厚1.3厘米,估计这件细石叶石核是以大型石叶加工而成。从台面不断更新打破细石叶作业面的状态推测,这件石核原来长度可能更大。现存该石核细石叶剥离痕,长度已达到7.5厘米。同地点出土细石叶被折断。另一方面,同期间笔者也在同一博物馆内,实测了峠下型细石叶石核。其中一件M42123石核长4.6、高2.7、厚1.2厘米。石片或石叶作素材,仅在背面一侧细致加工,另在预制台面位置横向打出生产细石叶的台面。原石片腹面一侧基本没有二次加工。这样石核的细石叶作业面呈D字型,细石叶生产有扭向原石片腹面方向的倾向,为峠下型细石叶石核(图十四)。广乡型与峠下型细石叶工艺技术上区分是一目了然的(图十五)[50]。金氏是否未有看到石壮里的峠下型细石叶石核的实物,因而在判断上有可商榷之处。另外韩国江原大学与庆熙大学合作发掘的上舞龙里遗址,由黄龙晖、申福顺报告旧石器时代晚期中一些黑曜石石器,包括刮削器和雕刻器等[51]。按报告所显示照片及线图,其中至少有一件是广乡型细石叶石核和五件的雕刻器。其后,金尚泰正确确认出上舞龙里中属于广乡型的细石叶石核。但同时他又把一些典型的雕刻器,当作了细石叶石核[52]。韩国方面目前在旧石器时代晚期工作在起步阶段,近年积极在东北亚各地交流,取得可喜的成果,仍难免出现上述混乱的情况。  图十二 北海服部台2遗址出土峠下细石叶石核(1/2,千叶1982)  图十三 韩国石壮里遗址出土石器的三种不同命名和摆置方式 a.孙宝基1973雕刻器 b.邓聪1986峠下型细石叶石核 c.金尚泰2000广乡型细石叶石核  图十四 北海道远轻町先史资料馆白滝村鸿上台地遗址出土广乡型石核(4)及细石核(1、2)、Tachiharushunai遗址峠下型细石叶石核(3) 在我国方面,在旧石器晚期阶段雕刻器的辨别上,也存在一些问题。2016年公布《下川――旧石器时代晚期文化遗址发掘报告》中[53],有关雕刻器定义:“每件器物在适当位置打制出一个锐利的雕刻刃”,所指“器物”究竟是什么?按当中的分类包括“石片”和“石核”两种,这样“雕刻刃”的特征的界定,有待讨论。下川报告中如“元宝”式石核的雕刻器,究竟是石核或者是雕刻器呢?或者是把石核改作成雕刻器呢?这种石器与同报告书中大量出土石核式刮削器基本一致。这些石器与1978年以来被称为石核式的刮削器,也可能是一种细石叶石核,技术上也是相当于日本所谓榥加型细石叶石核。这方面需要进一步分析和检讨,其中对细石叶制成品分析也是问题关键所在,更重要是对比这些所谓石核式刮削器的使用痕观察,必定能够为此问题的解决,一锤定音。  图十五 日本细石叶技术模式(旧石器文化谈话会2000)1.广乡型 2.峠下型 有关下川雕刻器分析的问题,笔者按《下川雕刻器研究》[54]研究的基础,把下川雕刻器按雕刻刀面制作打击方向及石片素材加工差异,作为最主要考虑因素,分为以下四类型(表三)。 Ia-c均为由右向左打出雕刻刀面,按石器背面加工位置再分Ia、Ib、Ic三级。Id打击面方左右兼施,Ie则在雕刻器上、下部位均设置雕刻刀面。第II类背面与第I类相同外,在腹面基部加工,再分为IIa、IIb两级别。III类主要石片本身不作二次加工,加击面设置方向不一,暂不作细分。IV类背面沿边有全面或部分二次加工,雕刻刀面设置为由左而右,仅有三件。因为雕刻器在使用过程中,随着雕刻刀面不断更新,器身形态变动较大,各种分类之间如Ib-Id之间关系密切。目前仅按雕刻器本身仍是一种静态技术上分类。 另其它A中的四件,均为两面精致加工尖状器。自1978年以来,研究者都视为雕刻器,这种分类在技术类型学不存在问题的。唯从数量较少,两面全面加工设计与上述下川雕刻器形态技术上,有着明显差异。如果这种器物作雕刻器考虑,那么就是下川出土自成体系的器种。在这方面,日本旧石器研究中存在过同样问题,可以作为参考。1975年森嶋稔整理长野县男女仓遗址,其中一两面加工精致尖状器,也是有一端先端最后作出一道细长剥离,原称为男女仓雕刻器。近年日本旧石器学术界一般将男女仓雕刻器,改称为带有樋状剥离尖状器,并不作雕刻器分类[55]。 其它B的六件石器,应是以较厚身石片为素材,从腹面两侧向背急角度二次加工,一侧压制排列整齐系列纵长的剥离痕,其形态上与“石核式刮削器”相似,也可能是细石叶石核。 2016年《下川——旧石器时代晚期文化遗址发掘报告》付梓,为下川文化整体面貌的理解,提供了丰富的资料。这样对过去下川雕刻器深入重新分析,无疑创造了更有利的条件。目前,如何深入下川雕刻器的研究,从国内和国外类似雕刻器研究动态研究角度的综合,当前急务。东亚地区已超过150多处遗址发现过与下川雕刻器相关的资料,其中三分之二都出土在日本本州以东及北海道的范围。我们期待今后下川和荒屋两遗址出土石器对比深入的研究。   表三 下川遗址雕刻器及其他(王、王1992修订)  图十六 日本荒屋遗址周边地形与遗址(芹泽、须藤2003) 六、荒屋遗址第2、3次发掘出土的雕刻器 荒屋遗址位于日本州岛日本海侧偏北新潟县长冈市西川口,为日本最长的河流信浓川与鱼野川合流处河岸阶地上(图十六)。1957年夏,由星野芳郎与井口通泰首次发现荒屋遗址。1958年,当时在明治大学芹沢长介首次主持发掘,出土大量细石叶、细石叶石头核和雕刻器。2004年,该遗址被日本政府定为“国史迹”保护。 1958年4月29日至5月5日,荒屋遗址进行第一次发掘揭露面积仅40平方米,出土石器相当丰富,包括细石叶、船底形细石叶石核、雕刻器、镞、锥、刮削器、尖状器、砾石和扁平石核等,共2378件。其中雕刻器和细石叶石核相关资料明显占主导地位(图十七)。并且,调查发掘北区发现灰坑及居住遗迹,据土坑中炭化物碳十四测定年代13000±350BP(Gak948)(未校正)。出土石器遗物中,最受注目是发现425件雕刻器,从雕刻刀面剥落刀片,就有1142件,成为日本出土雕刻器最丰富的代表遗址。  图十七 荒屋遗址第一次调查出土器物(芹泽1959) 按1959年发表荒屋遗址简报,其中有关雕刻器的技术类型,区分为以下三类。第一类,石器腹面不加工,背面即石器的正面,沿边向背细致加工,从左肩位置制作出一至三条雕刻刀面形态,出土大多数雕刻器属于这一形态(图十七之3、4)。第二类,器身腹面下部有两面或者是半两面的加工,呈舌形状,与器身上部间形态有明显区别(图十七之1、2)。第三类,器形如栗的果实形,长、宽相约(图十七之9)[56]。 荒屋遗址第一次发掘经过三十年后,1988年8月16日-9月19日及1989年7月20日-8月13日,东北大学考古学研究室再进行第二、三次发掘,共发掘80平方米,发现了24处灰坑,并发现可能是半地穴居住遗迹,有些土坑内有烧土层面,共出土92,435件石器。除过去发现细石叶及雕刻器外,新发现两面加工的尖状器。1990年和2003年,由东北大学及川口町教育委员会合作,先后出版了荒屋遗迹第2、3次发掘调查概报及报告书[57],东北大学文学部考古学研究会。 东北大学文学部考古学研究室 1990[58]。此外,2001年川口町教育委员会在荒屋遗址进行第四次发掘,次年公布了发掘报告书(59) 。 综合迄今在荒屋遗址出土荒屋型雕刻器,已超过一千件,加上表采估计就有二千件之多。目前遗址发掘面积仅占遗址一小部分,估计遗址中包含可达到一万件或以上。从雕刻器打出刀片,出土已超过一万件,估计遗址内包含可能达到十万件以上。  图十八 荒屋雕刻器的四个类型(芹泽、须藤2003) 第一类1-6 第二类7-9 第三类10-11 第四类12-15 从雕刻器制作技术来说,荒屋型雕刻器一般采用纵长形态石片素材为多,采取一些制作细石叶石核毛坯初期产生的石片,只要在形态上和大小上合适,都可制作为雕刻器。据荒屋遗址第2、3次发掘出土626件雕刻器中,除破损形态不明的34件,余下592件按工艺形态分为四类(图十八)。 第一类,背面沿边背向加工,左肩打出雕刻刀面; 第二类,背面沿边全面及腹面底部加工,底部呈舌状形; 第三类,长宽相约,呈栗果实形状,在右肩设凹口作台面,打出雕刻刀面; 第四类,仅在雕刻刀面的台面周围有若干二次加工。 以上四类所占数量,顺序是364、22、4及117件。再按加工技术细部的差异,第一类细分A-C,第二类为A-D。按雕刻刀面又可以细分为a-f。从712个的雕刻刀面中,左肩573件,占大多数,右肩69件,左右的48件,上端及底部均有的共49件(表四)。 第二、三次荒屋遗址调查共发现雕刻刀片8,349件,主要是从遗址中半地穴式居址及土坑中发现的。按雕刻器刀面加工技术差异分两类。 第一类:从雕刻刀面向雕刻器背面的加工。在雕刻器上端可见连续细长的剥离痕,称为类修整。 第二类:从雕刻器腹面向雕刻刀面或背面的加工调整,有些与雕刻器沿边的加工难以区别,称为类修整。综合以上,雕刻刀片以雕刻刀面调整分类,以AI类(38%)及AII类(30.2%)为主体,CI类10.2%,DI类6.6%(表五)。 据以上两种雕刻器刀面加工修整组合,雕刻刀片的分类,出现调整类修整的雕刻器有30%,雕刻刀片也有30%之多;而出现类修整的雕刻器仅10%不足。雕刻刀片则占约20%。从而推推断,类修整是在雕刻刀面制作后加工,而类修整目的是防止雕刻刀片剥离向腹面方向倾侧。 荒屋型雕刻器使用痕分析的综合考察。 从雕刻器刀面及刀片所抽出使用痕种类共有11种,使用绝大多数位置是雕刻器刀面与腹面夹沿上。雕刻器过镜分析共174件、雕刻刀片890件。前者81件,后者382件是对骨、角刮削的D1、D2、C光泽类别;另也有发现对干燥皮加工的E2类细微光泽面,两者同时出现的也有,同一雕刻器也有加工两种以上的物质。对雕刻器在使用痕方面分析,从174件中,有81件(46.6%)成功检出使用痕的光泽。 据已分析81点雕刻器具体功能,其中刮削干燥皮革与骨角各占13.2%和12.6%。此外,一些雕刻器同一的刃部,曾对不同对象物加工。另外,雕刻刀面、雕刻刀的背面沿边也有使用痕光泽,甚至在雕刻刀面类修整的剥离面上,也可以见到使用痕光泽。因此,研究者指出类修整如果说是为了雕刻刀片剥离的加工,不如解释是为了对雕刻刀面前端的整形。 荒屋型雕刻器的使用痕个案举例。  表四 第2、3次发掘雕刻器的分类图(芹泽、须藤2003)  表五 雕刻刀面加工与雕刻刀片类型(依芹泽、须藤,2003) 3664号雕刻器,为背部沿边加工,左肩打出雕刻刀面。其上使用痕集中在雕刻刀面与腹面夹沿之上,接近中央部位约18 mm范围出现使用痕的光泽,属于D1、F1光泽,且有使用形成线状痕在沿边直角交接。从使用痕光泽推断,应是进行过骨角加工作业(图版七a)。 7020雕刻器向背沿全面加工,左肩打出雕刻刀面。同样在雕刻刀面与腹面夹沿上,集中发现约15 mm范围内有使用痕光泽,属E2光泽,也见有因使用形成直线痕,从光泽分类断定,应进行刮削干燥兽皮(图版七b)。 另一方面,雕刻刀片对雕刻器功能也是十分重要的证据。据可观察382雕刻刀片所示,使用痕光泽主要集中在雕刻器刀面与腹夹沿上。整体来说,从雕刻刀片所见刮削骨角器使用较多,占19.9%,刃角在100-125°间刃部被使用较普遍。雕刻器的雕刻刀面不断更生。其中一件雕刻器按同一母岩特征,辨认出15件雕刻刀片,出于同一雕刻器(拼合资料13-16)。这15件雕刻刀片上有些并未见使用痕,其余全部都与刮削骨角作业相关(图十九)。由于其中夹有从未使用雕刻刀片的存在,研究者推测在刃部不适合情况下,也会更新刀片调整刃角。另外,按实测图显示,随雕刻刀片的更新,进行多次类加工。 从890件雕刻刀片中,其中382件(占41.8%)可以断定有使用痕光泽。雕刻刀片使用的部件,主要集中在雕刻刀面与腹面夹沿上。以下具体举出两例说明。 30412雕刻刀片,是从雕刻器的左肩剥离而成。在此刀片背面左侧棱线周沿,可见到使用痕迹,属于D1、F1式的光泽,使用形成线状痕与石刀边缘交差约95°,使用部位呈研磨痕,估计是用于骨角的切割加工(图版八a)。  a b 图版七 荒屋雕刻器使用痕观察(芹泽、须藤,2003) 另一件雕刻刀片30244是从雕刻器左肩剥离。从雕刻刀片背面左侧的棱线上可见有使用痕,属于E2的光泽,使用形成线状痕与沿边相交成直角。使用部位有明显研磨痕,估计是用于干燥动物皮革的刮削加工(图版八b)。  图十九 荒屋遗址雕刻器刀片拼合资料(芹泽、须藤,2003) 总之,据观察雕刻器用作骨、角刮削的有28件、雕刻刀片有239件;用作鞣干燥皮革的雕刻器39件、雕刻刀片有76件。以上两种使用痕兼具的雕刻器8件、雕刻刀片34件。此外,雕刻器是否有装柄痕迹,目前经显微镜观察仍尚未能确定。 从荒屋遗址出土石器群全体对比分析,细石叶与雕刻刀片数量上占有绝大多数。在石器制作工程所见,石器被制作到最终阶段的比例也是较多。很明显在荒屋遗址中,生产细石叶的石核重量比值上较其他器物为高。雕刻器和雕刻刀片数量也是最丰富的。这与同遗址出土其他石器比较,前两项数量上有压倒性的现象。从出土大量雕刻器特殊背景,推断与该遗址的存在与特殊活动有较密切关系。据使用痕分析结果,雕刻器的功能是与骨角加工及皮革鞣化工序相关。大量骨角加工作业是为了骨角器的制作,更可能与大量细石叶生产与标准化细石叶二次加工相关。荒屋遗址形成应与这些生产活动有着密切关系。  图版八 荒屋遗址雕刻刀片使用痕(芹泽、须藤2003) a.30412 b.30244 荒屋遗址石器群包括锥、端刮削器、边刮削器、雕刻器、雕刻刀片和细石叶,通过对这些石器使用痕广泛深入研究,对荒屋遗址的性质得到进一步的认识。对荒屋遗址出土全体石器使用痕分析显示,石器工具主体是雕刻器。从雕刻器及雕刻刀片数量之丰富,反映了这方面的事实。雕刻器主要用作骨角切削加工和干燥皮具鞣皮之用。雕刻器与雕刻刀片上使用痕比例上,雕刻器较多使用于骨角刮削。这可能与雕刻器对骨角加工过程中损耗较大相关。另一方面,用肉眼可以观察到端刮削器刃部使用研磨痕明显。细石叶上的使用痕能够被确认的并不多,使用痕并不发达,但已确认细石叶上使用痕则明显多样化,显示出雕刻器与端刮削器等功能上的差异。综合来说,从荒屋遗址石器使用痕分析推测,这里是捕获动物资料利用的活动范围,主要从事骨角器及皮具制作。较多细石叶被二次加工的情况来看,可能与制作骨制植刃器的生产活动有密切关系。这样,荒屋遗址是动物资源加工功能的场所。 七、荒屋遗址雕刻器的观察 1990年9月,笔者有幸与日本学者关矢晃先生一同在俄罗斯西伯利亚阿尔泰丹尼索瓦(Denisova)洞穴学习。随后,幸蒙关矢先生的邀请,在日本群马县一带考察。幸蒙关矢先生惠示荒屋遗址四件采集的雕刻器。以下笔者通过对这四件荒屋雕刻器一些观察,讨论技术制作一些问题。这对我们对比下川雕刻器不无裨益。 这四件荒屋遗址雕刻器编号分别ARY1-4号,均为良质页岩料所制作,从石片背面多样方向剥离痕状态观察,素材并不是石叶,有可能是制作两面素材细石叶石核过程中产生的石片。  图版九 日本荒屋遗址荒屋型雕刻器ARY-1(长:3.3宽:2.4 厚:0.5 cm) ARY1雕刻器长3.3、宽2.4、厚0.5厘米(图版九)。以石片作素材,原石片的台面一侧作为器身的底部,石片剥离轴与器轴基本重叠。雕刻器呈上宽下窄,原石片台面上较多的微调整加工,石片台面外沿同样有被称“头部调整”的细微剥离痕,都并非是雕刻器制作过程中的二次加工。厚度方面,雕刻器身底部0.6厘米,而刀面厚0.4厘米,两者厚度相差明显。除底部外,器身两侧沿边向背加工。器身上方左侧为雕刻刀面的台面修整,由较多二次加工急角度呈85°,在预设雕刻刀台面靠近左侧,打制出一凹口长0.8、宽 0.4厘米,以调整雕刻刀片轴离的夹角。最少曾加击过四次的向左边打出的雕刻刀面,在雕刻刀口上面,可见有自雕刻刀面向雕刻器背面的加工,也有自背面上向雕刻刀面细微加工。另雕刻刀面与腹面夹沿,亦有自雕刻刀面向腹面方向的破裂痕。雕刻刀面剥离痕和其它周沿二次加工比较,雕刻刀面打击点散漫,破裂过程中所出现同心波痕平缓。据此,很可能是压制出刀片(图版十~十三)。  图版十 ARY-1雕刻器各种技术特征 雕刻器的顶端,呈三角形,由右向左打出雕刻刀面。雕刻刀面打制要先预制台面。a可见至少两道顶端带有打击点刀痕剥离,显示雕刻刀台面与雕刻刀面间先后打破的关系。b面是雕刻刀面与腹面上几处细痕破裂面,可能是调整刀面制作的初期,从预设刀面边沿由背面向腹面的加工痕迹。左边c1是雕刻器沿边由腹面向背面加工;右边c2是预制雕刻刀的台面部份。从边沿破裂面打破关系可见,c2打破c1。也即在雕刻器沿边向背面加工完成后,才作出雕刻刀台面。d是荒屋型雕刻器原石片所遗留台面加工,显示在石核生产石片过程中具备细致台面加工技术。e是原石片的打击点及石片腹面半锥体突起部份,相当发达,很可能是硬锤直接打击生产的石片。f是石片背面上端剥离痕,日语中称为“头部调整”,与石片生产相关。  图版十一 ARY-1雕刻刀面上加工 荒屋型雕刻刀面更新频繁,可能达二十多次或以上。这件雕刻刀面最少可区分为两组,一组是刀面顶端不见有顶端打击点,并且可见从雕刻刀背面向雕刻刀面,连续细微剥离修整痕。a所示后期雕刻刀面加击,打破旧刀面上连续细微剥离调整痕迹,显示雕刻刀使用过程中,可能另有从雕刻刀背面向雕刻刀面细微修整术。b和c是由雕刻刀背面向雕刻刀面连续细微剥离痕迹的不同角度展示,反映了荒屋型雕刻刀之一特征。 连续细微剥离修整痕  图版十二 ARY-1雕刻刀台面近预设刀面一侧,打出一凹口,目的是在台面与刀面间夹角角度的减窄。据研究,一般75°-99°(60%)、45°-54°(20%)分布,有利于容易压制出雕刻刀片。  图版十三 ARY-1雕刻器刀面与石片腹夹刃 据近年世界雕刻器使用痕研究,雕刻器主要使用部位,就在此夹刃之上,主要是刮削骨、角和干燥皮革之类的使用。  图版十四 雕刻器ARY-2 长:5.2宽:2.2 厚:0.7 cm ARY2长5.2、宽2.2、厚0.7厘米(图版十四)。雕刻器以石片作素材,石片并不是石叶背面剥离痕左右交叉。原石片的台面一侧预作为雕刻刀面。雕刻器底部一端厚0.7、上端厚0.35厘米。因为厚度约在0.4厘米,较适合作雕刻器的刀面。原台面部分已被除却,剥离轴与器轴大致重合,器身两侧沿向背加工,底部为折断面构成。器身上部左侧为预设雕刻刀面,上部右侧为预设打出雕刻刀面的台面(图版十五)。两次加击向左边打出雕刻刀面,刀面上打点半椎体凹下位置平缓,破裂波纹不发达,估计是由压制法剥落雕刻刀片。另雕刻刀面与原石片腹面中部刃沿有微细破裂痕,很可能是使用过程中的破裂(图版十六~十七)。  图版十五 雕刻器上部 台面(b)和刀面(a)之交叉状况,先预制出b面,在台面近腹面边侧,用压制技术压出刀片。  图版十六 ARY-2雕刻器刀面与腹沿夹刃及其上可能是使用过程中形成细微破裂面  图版十七 雕刻器ARY-2右侧预设台面修整  图版十八 雕刻器ARY-3(长:4.8宽:2.7 厚:1 cm) ARY3雕刻器长4.8、宽2.7、厚1厘米(图版十八)。以石片作素材,石片并不是石叶,背面破裂左右对向。以原石片的台面作为器身的底部,石片剥离轴与器轴大致重叠。雕刻器呈上宽下窄。原石片台面一端保留完整。原石片打面保留较多修整打面的痕迹。器身底部一端厚达1厘米,器身上端即雕刻器刀面厚0.4厘米,素材的厚度是决定雕刻刀面位置其中一个重要的因素。此外,由雕刻刀与原石片腹面夹刃部,是雕刻器作工的部分,腹面形状起伏等,对雕刻器的功能有重要的影响。器身上方左侧为雕刻刀面位置,上方右侧为预设台面修整,由二次加工急角度修整形成,预制台面形成凹口,以调整压制雕刻刀片的剥离角度(图版十九)。最少曾加击过两次向左边打出雕刻刀面。雕刻刀面上加击点不发达,剥离过程中出现同心波痕,显得平缓,很可能是压制出刀片。雕刻刀面两侧中央刃部,有明显非连续微细破裂面,很可能是使用过程中形成的(图版二十)。  图版十九 ARY-3雕刻器器身上右侧台面修整形成凹口状(a),b面在接近腹面侧压制出刀片  图版二十 雕刻刀面与腹面夹刃上大小分布错细微破裂面,很可能是使用过程形成  图版二十一 ARY-4雕刻器(长:5.5宽:3.3 厚:1.3 cm) ARY4长5.5、宽3.3、厚1.3厘米(图版二十一)。雕刻器以石片作素材,原石片的远端一侧作为器身的底部。石片剥离轴与器轴相差稍大。雕刻器上宽下窄。原石片台面已被完全除却,器身底部厚1.2厘米,器身上侧0.8厘米,整体来说器身下部比上部厚。器身沿边加工外,底部的原石片腹面方面对向加工,估计是为器身底部的减薄。器身上方未见打制出明显的雕刻刀面。然而,器身上方左边,已制作出预设打制雕刻刀面的台面修整,未见形成明显凹状结构。器身上方右端并未有极明显的沿边向背二次加工,在右方预设雕刻刀面的位置,长0.6、宽0.3厘米剥离痕,有可能是初期雕刻刀面剥离的加工(图版二十二)。  图版二十二 ARY-4雕刻器上部 以上四件荒屋型雕刻器,均为石片素材,原石片剥离轴往往是器轴考虑的一个重要因素。雕刻刀面部分是石器功能所在,均匀厚度素材在0.4-0.5厘米左右,可能是比较理想的。器身整体上宽下窄,以左肩雕刻刀面为多。为此,总结为以下几点: (1)石片剥离轴为器物设计重要的考虑,以剥离轴作为器轴的较多。 (2)器身特别是雕刻刀刃部厚度,相对有比较严格的标准。 (3)精心制作出凹口为台面,缩窄台面与刀面间的夹角,在台面上靠近腹面侧沿夹棱处压出刀片。 (4)器身周边向背、向腹加工,主要控制器物外形和减薄功能,基部减薄加工,可能与装柄相关。 八、东北亚雕刻器研究前瞻 东亚地区雕刻器研究在西方的影响下逐步发展。目前日本旧石器学界中,被广泛接受的几种雕刻器包括:神山型、小坂型、上ケ屋型、幌加型和荒屋型等,前四种发现分布仅在较狭窄的空间(图二十)[60]。唯独荒屋型雕刻器从1958年发现之初,当时所知分布范围为本州至北海道。到了七十年代,芹泽长介、吉崎昌一等学者指出,荒屋型雕刻器类似的石器,在西伯利亚以至远及北美洲都有发现[61]。荒屋型雕刻器分布范围如此广泛,从一开始就特别受到热切的注目。近半世纪以来,在日本所积累对荒屋雕刻器研究业绩,十分丰厚,有不少可以借鉴之处。 首先,1959年发掘荒屋遗址40平方米范內,共出土2378件石器标本,辨识出425件雕刻器,1142件雕刻器刀片,空前丰富。芹泽据雕刻器特征命名为“荒屋型雕刻刀”。此后,1971及1986年芹泽氏对“荒屋型雕刻刀”的定义,一再论述。随后,日本学界有关荒屋型雕刻器的探索,不绝如缕。 上世纪七十年代中期以留学法国旧石器专业学者山中一郎教授为代表。他日后在京都大学执教鞭,山中吸收欧洲雕刻器类型学分析方法成果,引用到日本旧石器晚期雕刻器的研究。1970年末,山中一郎先后以法语及日语对荒屋遗址出土324件雕刻器全面研究,以统计学及技术类型学在东亚史前雕刻器的分析,初试啼声[62]。据山中在法国所学习雕刻器研究的分析重点,共有12项目之多。这包括A.雕刻器分类、B.雕刻器长、宽、厚计测、C.素材形态、D.台面形态及半椎体发达程度、E.石器全体各部分位置及加工记录、F.雕刻器刀面加击次数及打点位置、方向的记录。雕刻刀面长、宽以及刃部宽测量、G.雕刻刀面端部角度的测量、H.雕刻刀面加击后出现的再次加工修整、I.折断面逐个判断分析、J.器物底部制作后的形态,制作手法记录厚度测量、K.雕刻刀面为主的使用痕观察、L.按需要对雕刻器的绘测。 山中据法国著名旧石器学者Bordes指出雕刻器的定义为“有明确雕刻刀面打击方法的石器。”一般雕刻刀面方向与石器主要剥离面呈平行。山中依技术类型学分类出荒屋遗址十种的雕刻器。1. 凹口上横断面周雕刻器、 2. 折断面雕刻面雕刻器、3. 凹形周沿细部修整,突弧刃雕刻器、4. 双面雕刻器、 5. 直线形周沿细部修整,突弧刃、6. 复(三)刃雕刻器、7 凸形细部修整,突弧刃雕刻器、 8. 复刃雕刻器、 9.加工面雕刻器、 10. 有背棱石叶雕刻器(图二十一)。就此十种雕刻器按上述12项技术观察,对300多件石器进行详尽的统计分析(表六)。山中一郎结论指出,荒屋型雕刻器大多数与芹泽所定义“荒屋型雕刻刀”的第二类相近。据他综合荒屋型雕刻器制作特征,1.生产石片作素材、2.石器周沿细部加工,长、宽比值约1:1.8/2.0,器身底部收束变窄、3.由左手持雕刻器素材,右手持锤,加击打出雕刻刀面、4.雕刻刀口部位呈弯突形态、5.器身底部有减薄加工。  表六 山中一郎荒屋雕刻器类型分类及统计(山中1982)  图二十 日本雕刻器(山田1984) 1、2.神山型 3、4.幌加型 5、6.小阪型 7、8.荒屋型  图二十一 山中一郎荒屋雕刻器分类(山田1982) 1. 凹口上横断面周雕刻器、 2. 折断面雕刻面雕刻器、3. 凹形周沿细部修整,突弧刃雕刻器、4. 双面雕刻器、 5. 直线形周沿细部修整,突弧刃、6. 复(三)刃雕刻器、7 凸形细部修整,突弧刃雕刻器、 8. 复刃雕刻器、 9.加工面雕刻器、 10. 有背棱石叶雕刻器(山中1982)  图二十二 荒屋型雕刻器加工模式图(堤隆、绵贯1987) 1987年堤隆及绵贯俊一对荒屋型雕刻刀制作形态上变化,区分六个发展过程[63]。 1、 长条状石片、石叶素材。 2、 沿边向背加工,上部呈尖头状。 3、 在左肩打出雕刻刀面。 4、 由雕刻刀面上向雕刻刀三角尖背面细微调整加工。 5、 从腹面向雕刻刀面细微加击修整。 6、 又再次打出新的雕刻刀面(图二十二)。 另一位同样留学法国,取得法国旧石器博士学位的竹岡俊树,对日本雕刻器也做过综合的分析。1996年他综合分析了日本几种雕刻器,特别对荒屋型雕刻器的技术特征,有了更深入的研究。他以荒屋遗址采集27件的雕刻器和35件雕刻器刀面打出的刀片作根据分析。竹岡界定雕刻器器轴(虚线)与石片剥离轴两者的关系。剥离轴方面,有保留原打点的用黑箭头,未保留的用白箭头。按剥离轴可以了解石片被利用的设计(图二十三a)此种雕刻器二次加工,可以分为四类。基本上按器轴考虑,雕刻刀位于上,石片的主剥离面为腹面。据此,二次加工分为: 1. 周沿修整向背细微加工; 2. 在底部形成腹面方向的加工; 3. 形成雕刻刀面或侧沿加工; 4. 打出雕刻刀面,在台面依背棱边打出细长的石片。  图二十三 竹岡俊树荒屋雕刻器测量方式(竹岡1996) a. 器轴与台面倾斜角(角A)雕刻刀面倾斜角(角B)主剥离面与台面倾斜角 b. 刀片上可观察到各种二次加工剥离的形态(a-d正面;e、f是棱上正面) c. 三种形状的台面 第一点雕刻器沿边向背加工,器身可分上半和底部两部分,左边上端转折点有控制雕刻刀面长度的作用。器身周沿向背加工,由硬质锤直接打击形成,所形成刃角有多样,并没有严格的规定。然而,在预制雕刻刀台面部分的加工刃角,一般规划在70度前后。第二点雕刻器底部的向腹面加工有两种,一是向背加工再进行压制加工,减薄呈尖头状,另一种是直接打击的制作。第三点,是预制雕刻器的台面,由台面与腹面间构成,其上设定打点,两者间夹角在20°-40°之间,雕刻器台面的打点部位平缓,未见打击间所出现崩溃,判断是压制加工,非直接打击生成刀片。因此,常见雕刻刀口与侧边台面相夹部分有小尖状突起。从雕刻刀片观察,有关雕刻刀面的加工,正方向分为a-d四类,稜脊上正方向也分e-f类(图二十三b)但也有一些雕刻器,在右方直接打出雕刻刀面。第四点雕刻刀面与腹面所形成角度在75°-99°(60%)、45°-54°(20%)分布。其中雕刻刀面加击尚可以分两种:一是雕刻刀面全体减薄整形加工,另刀口打点范围三角形加工。最后,雕刻刀倾斜形态差别可分,凸形、直线形和凹形(图二十三c)。 按以上总结,荒屋型雕刻器有以下几点重要特征。 1. 雕刻器的素材来源,细石叶石核原型制作过程中,产生硬质页岩较薄石片,通常以石片远端一侧设定為雕刻器刀面。 2. 石片的剥离轴与器轴大約重叠,向背加工直接打击,形成的刃角一般在60°前后。制作出雕刻器的母型。 3. 腹面(即原石片主剥离面)与台面间,向腹面方向约20°-40°角度条件下,以押压技术压出雕刻刀面。 4. 以上雕刻器的刀片压制,是在形成棱边沿上方加工,打点周沿呈三角形。 5. 按器轴对雕刻刀面倾斜与台面倾斜加上台面形制与及刃角倾斜角度,可区分为两组。 6. 器身底部1/3位置,宽度与厚度有一定规限,加上底部的加工,所谓“荒屋型雕刻器”很大可能有装柄的设施。 7. 有些雕刻器身两侧面都有雕刻刀面,器轴、刀面倾斜等剥离技术,都与典型“荒屋型雕刻器”有较大差异。 以上日本学者山中一郎、堤隆、竹岡俊树等对荒屋雕刻器的技术分析,应有一定参考的价值。近年,明治大学山科哲就石器变形论、石材环境即石料多寡等因素,探索荒屋雕刻器刀片更新、雕刻器装柄与雕刻刀面等关系。这些研究方向,今后尚有很多可继续深入[64]。 除以上技术角度外,雕刻器的功能也是近年旧石器研究中的一个热点。日本和欧洲在雕刻器使用痕方面,都有了不少新进展,最近中国方面也展开了黑曜石雕刻器功能方面的探索。旧石器时代雕刻器的神秘面貌揭露,指日可待。雕刻器是怎样使用的呢?原则上,石器都是为了某种目的而制作。这样石器如何使用及使用的目的,对石器形态及其存在空间脉络(context)是具有决定性的意义。从1930-50年代,前苏联S. Semenov为探索经济生产关系与社会变化,展开石器使用痕研究的序幕。1970年后高倍显微镜及实验工作操作的成功,考古学者有系统、规模的使用痕经验积累,对石材、被加工物体、作业量操作条件变数,经大量实验进行而日趋成熟。目前,据石器使用痕控制实验试测,对判断石器的使用部位为90%、运动方向为80%、被加工物为50%-70%的精确程度。迄今使用痕已成为石器研究中,具有一定可靠性、科学性和不可欠缺的方向[65]。 目前东亚地区对荒屋型雕刻器功能方面研究,已得到不少崭新的成果。日本东北大学从1970年代后段开始,致力开发高倍显微镜石器使用痕的研究。事实上,早在1974年,荒屋型雕刻器命名者芹泽长介即指出:“在欧洲雕刻器的用途,顾名思义就好像是雕刻刀般。然而,本人对日本方面资料的考查,雕刻器的使用痕并非残留在刀口的刃部,而是大多集中在雕刻刀面的中央位置。此石器在形状上与雕刻刀相似,但实际上用途有可能是刮削物的工具。”[66]  图版二十三 北海道モサンル遗址雕刻器的使用痕(芹泽1982) 1982年,由芹泽主编北海道《モサンル》遗址报告书中,梶原洋首次对四件雕刻器的使用痕以高倍显微镜过镜观察。其中第2号是典型的荒屋型雕刻器。据观察,雕刻器中央部分刀面与腹面夹沿使用痕最清晰。 a类线状痕在b面略倾斜,与刀面边沿直交,使用痕光泽是D1与F1类。 b类与a类不同,在沿边有平行方向线状痕与直交线状线两种。使用痕光泽也是D1和F1(图版二十三)。 如此a类是对曾浸水的鹿角刮削、b类是开槽作业而形成使用痕。以上是东亚地区荒屋雕刻器有关使用痕详尽的观察成果[67]。这个成果支持1974年芹泽低倍放大镜观察荒屋型雕刻器主要使用部位集中雕刻刀面的中央位置。 此后,1984年东北大学山田晃弘公布两件荒俣省子对荒屋遗址雕刻器使用痕的成果,其中包括可能刮削对象是动物的皮和肉,呈现的是E1及E3使用痕光泽[68]。 1993年,美安庆子就荒屋遗址所采集3件雕刻器,进行了使用痕的观察。从其中一件雕刻刀面与腹面夹沿,发现E1类使用痕光泽[69]。 1997年堤隆详细分析白草遗址二十一件荒屋型雕刻器使用痕的研究[70]。 堤隆是日本旧石器时代石器研究专业的学者。他采用实验制作及高倍显微镜观察的手段,针对雕刻器使用痕方面的分析。白草遗址出土二十一件雕刻器,过镜检查十二件。首先,其中十件的主要使用部位都集中在雕刻刀面与腹面夹沿。另外,从雕刻刀口部分,却没有发现使用痕。据此,雕刻器主要是以雕刻刀面与腹面沿刃部刮削使用(图二十四)。 白草雕刻器的观察使用痕分三种。A.是较为明快平滑,如“融雪后状态”,光泽边沿呈带状分布,并可见刃部有直交的线状痕;B.小襟章形哑光面;C.直交线状痕及哑光泽三种。这对照东北大学使用痕光泽研究,白草遗址雕刻器主要是雕刻刀面与腹面夹沿对骨角的刮削加工。以下介绍三件雕刻器使用痕研究实例(图版二十四)。 白草465雕刻器在雕刻刀面腹沿上有融雪状光泽,即D1类。估计此石器曾用作对骨角刮削。同样,462④、463⑤、467⑦石器雕刻刀腹沿有D1类光泽。只有在461及479雕刻器雕刻刀面以外范围,观察到有若干使用痕迹。在461雕刻刀面的背沿,有可能是D1类的光泽。479的雕刻刀面腹沿有E2类光泽外,沿边有直交的线状痕,前者可能与干燥皮肉刮削相关。 以上日本近年对荒屋型雕刻器功能方面研究的大概。而前文提及2003年公布荒屋遗址第2、3次发掘报告内,就174点雕刻器,890件雕刻刀使用痕全面分析,配合遗址出土其它石器使用痕综合考察,石器出土空间与功能关系等探索,无疑是现今有关雕刻器研究最详尽和深入的研究[71]。 另一方面,近年我们也注意到西方雕刻器使用功能上的一些最新研究成果,与东亚地区的学术动向互相呼应。瑞士的巴塞尔大学的石器使用痕专家Patrick C. Vaughan曾对西欧马格德里文化、法国Cassegros、德国的Andernach、Zigeunerfel的石器,包括雕刻器及石刀功能进行显微镜过镜分析,同样发现雕刻器在刀面与腹夹沿上,集中可见到较多的使用痕[72]。此外,笔者在1983年曾参与的法国西南部Abri Dufaure遗址,发掘主要是马格德里文化后半段的堆积,出土大量燧石石器和动物化石,以至石和骨制雕塑等珍贵遗物。其间笔者就石器及骨制装饰物等测量及线图工作。石器中雕刻器数量占有较多的比例。这里引用Abri Dufaure出土几件雕刻器讨论。图二十五中共8件Abri Dufaure期雕刻器,除了no.3一件半部折断外,其余均为完整。这里有发达石叶技术,雕刻器的素材主要是以石叶加工。由于石叶形制稳定,因此雕刻器在素材的二次加工并不显著。no.5、no.6两件雕刻器另一端有急角状二次加工成为圆头刮削器,一器二用复合的风格亦相当普遍。从no.1、2、7均在雕刻器的右边打出雕刻刀面,较为普遍。另外,交叉及两端雕刻刀刃设置雕刻刀面的例子也不少。no.5是从雕刻器的左侧打出雕刻刀面,是较少有的例子(图二十五)。同样东北大学的阿子岛香曾在Abri Dufaure遗址参与发掘工作,并对此遗址雕刻器使用痕分析。据他指出图二十六 no.8一件雕刻器与端刮削器复合工具,两面雕刻刀面顶点都可见有使用痕。其中一面雕刻刀面与腹面刃部有直交方向刮削使用痕。图二十六no.6两端刃雕刻器,主要使用痕却在石器两侧沿中,反为雕刻刀面上使用痕并不明显。此外阿子岛曾对西欧五处马格德里文化期雕刻器分析,结果显示雕刻器刀面前端部位虽然也有被使用,而从雕刻刀面与腹面夹沿的使用为多。另雕刻器的两侧也经常发现有使用痕迹。雕刻器的前端,常用作穿孔用途,被加工物则以骨、角为主,也适合对干燥皮革加工。总之,雕刻刀面制作及更生是此工具的特色(图二十六)[73]。  图二十四 日本白草遗址雕刻器使用痕观察(堤1997)  图版二十四 白草遗址雕刻器使用痕光泽(堤1997)  图二十五 法国Abri Dufaure出土雕刻器  图二十六 马格德林文化石器与使用部位及操作(阿子岛1989) 以上地球上东西间旧石器时代晚期阶段,雕刻器使用传统的推想与现代微痕学研究,有着一定重合之处,如骨角加工或雕刻刀开槽使用。然而,更大差异是此种工具使用的部位,不约而同集中于雕刻刀与腹面夹沿,使用加工的对象骨角器外,兽皮也是加工的重要对象。某个意义上,如今已知道雕刻器并非真正为雕刻而制作。日本学者堤隆指出,过去S. Semenov雕刻器操持及使用方式,可能并不是这种工具主要的使用方式[74]。取而代之,是以手持方式,但不否定部分有装柄的可能,其使用方法是雕刻器刀面与被加工的往复推磨刮削(图二十七)。有关此方面堤隆氏曾以实验考古去论证。首先,他以黑曜石石片刃沿角度分别为45°和90°,作为对曾水浸鹿角刮削作业。结果是45°刃角刃沿石片在刮削过程中,很容易出现刃部破损,以至无法使用;而90°刃沿石片则刮削作业可以稳定操作进行。这显示刃角与被加工器物硬度间,存在有密切的关系。刃角接近直角90°的刃沿,具有刮削功能良好的效果。事实上,一般石片边沿是难有近于直角的刃沿。因而可以通过加工、折断得调整刃沿接近90°的技术,就可能是雕刻器催生背后的基础。从石片通过预制台面及压制技术,可以控制理想雕刻刀面刃角的产生。堤隆实验采用新潟县新发田市产硬质页岩石片刃角约83°,以之作刮削骨角器之用,大约在2000-2500次运动后,刃部被磨耗变钝,如果再上升到3000-4000次运动,则刃部完全钝化,难以使用。而通过4000次刮削运动,在鹿角上可以制作出长100、宽10、深2毫米的断面椭圆形的沟槽痕。在实验过程中,大约500次运动,就会出现D1光泽。按此实验,页岩石器刃器为维持一定锐利,大约在2000-2500次运动后,就需要对刃部再生。在此阶段,有必要经常更新雕刻刀刃沿。由实验可知,即使是制作小型骨角器,也可能需要10-20次的刃沿更新[75]。目前国内对雕刻器功能上探索刚开始,如和龙大洞出土实物与雕刻器实验制作对比分析,初步对雕刻器刃沿使用部位等观察,与日本及欧洲近年来雕刻器功能使用研究成果,也有互相参考之处。  图二十七 雕刻器使用方法 a.Semenov1964 b.堤1997 最后,有关雕刻器命名与功能是否一致或不一致的争论,似乎并没有很重要的学术意义。因为雕刻器的命名,只是现代学者对此种石器的一个概念分类。这与史前人类行为的分析,并没有直接关系。目前只能认为,石器形式学与功能间可能有着一定的关系。长期研究旧石器使用痕的山田しょう指出,在中期及晚期旧石器时代,考虑石器功能的表现,除了石器全体形态外,石器各部分刃部形态、角度与被使用对象的关系可能存在有更密切关系。雕刻器使用功能分析为晚期旧石器的研究,开辟一崭新的前景[76]。 此外,我们对东北亚旧石器晚期雕刻器空间分布,略作讨论。在1928年由德日进首次确认昂昂溪的真正雕刻器,到1938年辰清出土两件典型的“荒屋型雕刻刀”,其后这种石器在东亚以至美洲北部都有所发现。2003年由芹泽长介所编著《荒屋遗址第2、3次发掘调查报告书》中,其中《荒屋型雕刻刀的分布――大陆与日本》一节,全面搜集东北亚以至格陵兰及北美阿拉斯加等相关的遗址共146处之多。荒屋型雕刻器相类似石器的研究,迄今也经历了近90多年的历史。1958年芹泽长介发掘荒屋遗址,发现旧石器晚期丰富石器文化,就雕刻器本身已超过425件,雕刻刀片1142件,占全体石器半数以上。当年按芹泽所知,在日本本州仅荒屋一处出土荒屋型雕刻刀地点,而北海道已知6处。到2002年,在北海道发现51处、本州47处,共98处之多,尤其在北海道有浓密的分布;西南日本基本缺如[77]。据目前所知,本州以长野县为一界限,而冈山县恩原遗址出土荒屋型雕刻器与涌别技术细石叶技术,令人十分惊讶!我们目前仍难以理解自长野至冈山约500公里空间存在的空白,估计是一种跳跃式文化的挺进。 至于日本与大陆间关系,1972年芹泽长介在《最古老猎人们》一书中,指出荒屋型雕刻器既与细石叶技术共存,分布在日本本州中部、东北及北海道,且完全相同的石器在西伯利亚有较多发现,被俄罗斯学者称之为上勒拿山型雕刻器。 1980年代中叶,当时在筑波大学加藤晋平教授,发表了对荒屋型雕刻器分布范围圈和相关文化基本面貌的总括。加藤认为:“这种石器是制作骨角器的工具,特别是骨角及细石叶所配合的植刃骨枪的工具。亦即骨角在枪、銛毛坯的侧沿,以此石器制作沟槽,作嵌入细石叶的工具,是细石叶文化中不可欠缺的。有关此石器来龙去脉,可以循北海道及东北细石器文化谱系去探索。荒屋型雕刻器在北亚广泛的分布,西至贝加尔湖周围,东越过白令海峡至阿拉斯加,南面则到达黄河流域具有琢背小刀的文化中存在,也同时进入了朝鲜半岛。除以上地域外,荒屋型雕刻器则完全未有发现过,在西南西伯利亚未见踪迹,辽东和黄河流域以南也没有。按荒屋型雕刻器出现时代上有早晚差别。以贝加尔湖周围及其东部外贝加尔湖范围最古老,在25,000年前贝加尔湖北岸,勒拿河上游遗址年代上溯至25,000年前。而贝加尔湖畔一些遗址更古远到30,000多年前,推断这种石器的起源是在贝加尔湖一带为中心地区[78]。二十年后的今天,我们重新检视加藤教授对荒屋型雕刻器的分析,也是掷地有声的高见。  图二十八 东北亚、阿留申与格陵兰出土荒屋型雕刻器类似石器遗址的分布 迄2003年东北亚等地区所发现的146处与荒屋型雕刻器相关遗址,当然也是冰山一角代表。这146处遗址中日本就占去三分之二,无疑因为日本旧石器田野考古的发达。廿一世纪初芹泽为搜罗东北亚以至北美荒屋型雕刻器的遗址,分别邀请横山英介对北海道、鹿又喜隆对本州、柳田俊雄对韩国、梶原洋对西伯利亚、吉崎昌一对阿留申群岛、阿拉斯加及笔者对中国相关雕刻器的遗址资料的搜集,标示日本、中国、韩国、俄罗斯西伯利亚及阿留申和阿拉斯加出土相关雕刻器遗址分布空间。这次我把这个地图拼合,成东亚至北美荒屋型类似雕刻器全体的分布图,再加入历年来笔者所实地观察、测量有关中国、韩国、日本及西伯利亚相关雕刻器线图,补充一些其他重要遗址的发现。有关中国方面的资料,包括下川、柴寺以至黑龙潭,是黄河中、下游一线,应该就是这种雕刻器的最南限。这同样也说明这种石器并不是黄河流域起源的(图二十八)。另一方面,十八站遗址是同样雕刻器在国内的北限。这里所见雕刻器很可能是与峠下技法相同细石叶石核同时的,而十八站雕刻器的素材较多使用了石叶。1986年,笔者发表了对韩国垂杨介旧石器的几点看法,其中之一是涌别技术的细石叶石核与荒屋型雕刻器的共存,揭开了朝鲜半岛类似荒屋雕刻器研究的序幕[79]。稍后黄龙浑等在上舞龙里又发现了几件典型的荒屋型雕刻器。另一方面,笔者认为石壮里遗址出土并不是雕刻器,而是峠下型细石叶石核。当时,我曾指出朝鲜半岛及北海道细石叶文化均为东北亚北方的系统[80]。换言之,中国东北三省特别是吉林及辽宁省也位居于黑龙江与朝鲜半岛的中间。近年大洞遗址的发现充分证明以上推论的可信性。 2002年芹泽长介对东北亚全体荒屋型雕刻器的综合比较,其中特别是讨论西伯利亚上勒拿山I与荒屋两遗址的比较。他认为上勒拿山I遗址从第一层2a层、2层及3层出土,被命名为上勒拿山雕刻器,与日本荒屋型雕刻器十分类似。然而,两者之间精密对比,上勒拿山I第2、5、7、8的雕刻器雕刻刀面的角度,与器轴交叉接近直角,被称为横断式的雕刻器。另外,此遗址中雕刻刀面设置多是在器身左侧,然而在右肩加击形成的为数也不少。这方面反映出东北亚旧石器晚期阶段,各地的分布非常类似雕刻器间集团间,在制作技术与风格上存在若干的差异[81]。我们相信,东北亚荒屋型雕刻器的类似性,是值得深入研究的。目前,中国十八站、下川以至韩国垂杨介遗址一些雕刻器也同样是以横断型雕刻刀面为特征。另一方面,芹泽认为中国自黑龙江、吉林、河北、山西、山东及江苏出土与荒屋型类似的雕刻器均分布在中国大陆东北范围,说明与贝加尔湖同样的发现有关连。贝加尔湖西边目前同样的雕刻器仍然是十分罕见。1990年木村英明报道过在阿尔泰的丹尼索尔洞穴9D层曾出过琢背细石叶与荒屋型雕刻器两者共存[82]。 最后有关荒屋型雕刻器在北美洲扩散,这方面北海道大学吉崎昌一早在1963年在阿留申群岛的Anangula无人小岛,曾发现过30多件雕刻器,从吉崎所发现雕刻器所见,似乎具有横断型雕刻器风格,这与上勒拿山I同样的石器遥相呼应。1995年我在讨论下川与荒屋两者雕刻器相类似技术,包括如(1)沿边向背加工;(2)腹面下部有对向加工;(3)雕刻器上宽下窄倾向;(4)左面刀雕刻刀面较常见;(5)雕刻刀台面上特殊加工技术等几方面。其中如左面雕刻刀面上向背加工,这方面可能与控制雕刻刀口宽度相关技术,也可以说此类雕刻器中非常特殊的一种加工形式(图二十九)[83]。然而,这种从雕刻刀面向背加工技术,在下川、十八站、荒屋和上勒拿山上的雕刻器都有所发现,表现出惊人的一致。芹泽先生指出荒屋型雕刻器传统的传播之久远,从东北亚至美洲横跨半个地球圆周的距离。旧石器时代晚期东北亚雕刻器,情牵万里。  图二十九 下川与荒屋雕刻器的共同点(邓1986) 注解: ① 王建、王向前、陈哲英:《下川文化――山西下川遗址调查报告》,《考古学报》,1978年第3期,页259-288。 ② 加藤晋平「日本人と文化のルーをアジアに求めて·日本列島に初めてあらわれた石器文化」,『現代人の起源に迫る·現代人誕生』,集英社,1986年4月9日,57-88页。 ③ 芹泽长介先生追悼论文集刊行会编 2008「芹泽长介先生年谱」『芹泽长介先生追悼 考古•民族•历史学论丛』,六一书房,iii-xiv页。 ④ 芹泽长介 1987『旧石器の知识』, 110页。 ⑤ 邓聪 1989「南シナ海沿岸部の無土器石器群——香港東灣下層石器群について」『季刊考古學』,29號,35-38頁。 ⑥ 邓聪 1995「中国华北における下川石器群の考察」『姶良火山喷火后の九州とその人びと』,114-123页。 Tang Chung, “The Upper Palaeolithic of North China: The Xiachuan Culture”, Journal of East Asian Archaeology, vol. 2 1-2, 2000, Brill, Leiden, pp. 37-49. ⑦ 陈全家、赵海龙、方启等:《延边地区和龙石人沟发现的旧石器》,《人类学学报》,2006年26卷2期,页105-114。 ⑧ M. le Capitaine Bourlon, “Essai de Classification des Burins, leurs Mode d’Avivage”, Revue de l’École d’Anthropologie de Paris, 1911, t. 21, pp. 267-278. (原文未见,转引自Hallam L. Movius, JR. et al, The Analysis of Certain Major Classes of Upper Palaeolithic Tools, The Peabody Museum, 1968.) ⑨ Sonneville-Bordes, Denise de et Perrot, Jean. 1956. Lexique typologique du Paleolithique superieur. Outillage lithique: IV Burins. B. S. P. F. tome 53, pp.408-12. ⑩ 早川正一 1973「西ヨーロツパ旧石器にあおける彫刻器の形式学的分析」,(南山大学)『人類學研究所紀要』第2号,43-68頁。藤本强 1976「型式と分类」『日本の旧石器文化5 旧石器文化の研究法』,雄山阁,147-216页。 ⑪ Pei W.C., Professor Henri Breuil, pioneer of Chinese Palaeolithic archaeology and its progress after him. Instituto de Prehistoria y Arqueología, 1965. ⑫ 王幼平:《雕刻器实验研究》,《考古学研究》,1992年第1期,页5-90。 ⑬ 王益人、王建:《下川雕刻器研究》,《文物季刊》,1998年第3期,页25-57。 ⑭ 赵海龙、徐廷、马东东:《吉林和龙大洞遗址黑曜岩雕刻器的制作技术与功能[J]》,《人类学学报》,2016年35卷4期,页537-548。 ⑮ 裴文中:《中国史前时期之研究》,商务印书馆,1948年,页86。 ⑯ 裴文中:《周口店山顶洞之文化(1939)》,《旧石器时代之艺术》,商务印书馆,1999年,页75-81。 ⑰ 同注11,Pei W.C., Professor Henri Breuil, pioneer of Chinese Palaeolithic archaeology and its progress after him. 裴文中 1977「中国の旧石器时代――付中石器时代」『日本の考古学I 先土器时代』新装版,河出书房新社,324-350页。 ⑱ 张森水:《对中国猿人石器性质的一些认识》,《古脊椎动物与古人类》,1962年9月,第6卷,第3期,页270-279。 ⑲ H. Breuil, “Le Feu et L’industie Lithique et Osseuse a Choukoutien”, Bull. Geol. Soc. China, 1931:XI, pp. 147-154. H. Breuil, “I’Etat Actuel de nos Connaissances sur les Industries Paleolithiques de Choukoutien” (et Nihowan), L’Anth., 1935:45, pp. 740-746. (原文未见,转引自张森水先生论文《对中国猿人石器性质的一些认识》,《古脊椎动物与古人类》,1962年6卷3期,页270-278。) ⑳ 邱中郎、顾玉珉、张银运、张森水:《周口店新发现的北京猿人化石及文化遗物》,《古脊椎动物与古人类》,1973年11卷2期,页109-131。 ㉑ 裴文中、张森水:《中国猿人石器研究》,科学出版社,1985年。 ㉒ 同注13,王益人、王建:《下川雕刻器研究》。 ㉓ 邓聪:《石器工艺学研究之一——两极法初探》,《香港中文大学中国文化研究所学报》,1986年17卷,页19-56。 ㉔ 邓聪:《书评裴文中、张森水着《中国猿人石器研究》》,《香港中文大学中国文化研究所学报》,1987年18卷,页291-293。 ㉕ 阿部朝卫 1979「ピエス•エスキーユ(楔形石器)」『圣山』,东北大学文学部考古学研究会,153-159页。 ㉖ 王幼平:《雕刻器实验研究》,《考古学研究(一)》,文物出版社,1992年,页65-90。 ㉗ 同注26,王幼平:《雕刻器实验研究》,页70。 ㉘ 同注26,王幼平:《雕刻器实验研究》,页88。 ㉙ 王益人:《下川楔形析器研究》,《文物季刊》,1993年第1期,页1-9。 ㉚ 同注13,王益人、王建:《下川雕刻器研究》。 [31] 同注1,王建、王向前、陈哲英:《下川文化――山西下川遗址调查报告》 [32] 同注13,王益人、王建:《下川雕刻器研究》。 [33] 佐川正敏 1983「中国北方旧石器时代晚期石器群变迁关予察」『考古学论丛』宁乐社,137-169页。 [34] 同注6,邓聪 1995「中国华北における下川石器群の考察」。 [35] 同注13,王益人、王建:《下川雕刻器研究》。 [36] 同注13,王益人、王建:《下川雕刻器研究》。 [37] 同注14,赵海龙、徐廷、马东东:《吉林和龙大洞遗址黑曜岩雕刻器的制作技术与功能[J]》。 [38] H. Breuil, “Troisième Partie Archéologie”, Le Paléolithique de la Chine, Masson et Cie, Éditeurs, 1928, pp. 103-136. [39] 裴文中:《河套之史前文化》,《中央亚细亚季刊》,1943年2卷2期,页10-19。 裴文中:《中国的旧石器时代――附中石器时代》,《裴文中史前考古学论文集》,文物出版社,1987年,页168-169。 [40] 吴文衔主编:《黑龙江考古民族资料译文集》(第1辑),黑龙江省博物馆,1991年。 [41] 中国社会科学院考古研究所等编:《昂昂溪考古文集》,科学出版社,2013年。 [42] A.S.卢卡什金:《北满新石器时代文化的新资料――中东铁路齐齐哈尔车站附近、嫩江河谷考古发掘工作报告》,《黑龙江考古民族资料译文集》(第1辑),黑龙江省博物馆,1991年,页24-28、34。 [43] P. 德日进:《对卢卡什金先生在齐齐哈尔附近搜集的考古资料的一些看法》,《黑龙江考古民族资料译文集》(第1辑),黑龙江省博物馆,1991年,页29-34。 [44] 斯塔里科夫:《小兴安岭中部的新石器时代遗存》,黑龙江考古民族资料译文集》(第1辑),黑龙江省博物馆,1991年,页55-56。 [45] 山田晃弘 1984「彫刻刀形石器の製作技術」『考古學ジヤーナル』No.229,22-25页。 [46] Shon Pow-key, “The Upper Palaeolithic Habitation, Sokchang-ri, Korea”, The Journal of Korean History, vol. 9, 1973, pp. 15-57. [47] 邓聪 1986「日本九州土器起源予察――中、韩考古学见闻(I)」『月刊考古学』临时增刊no.270,36-43页。 [48] 千叶英一 1982「III发掘调查」『服部台2遗迹/近藤台1遗迹――农地造成に伴う紧急发掘调查报告书』白滝村,9页。 [49] 金尚泰 2000「上舞龙里II遗迹の细石刃石器」『北海道考古学』第36辑,83-96页。 [50] 旧石器文化谈话会编 2000『旧石器考古学辞典』学生社,208-209页。 [51] 黄龙浑、申福淳:《II. 庆熙大学校调查》(原韩语),《上舞龙里》,江原道江原大学校博物馆,1989年,页482-660。 [52] 同注49,金尚泰 2000「上舞龙里II遗迹の细石刃石器」 [53] 张子明:《四、雕刻器》,《下川――旧石器时代晚期文化遗址发掘报告》,科学出版社,2016年,页228-236。 [54] 同注13,王益人、王建:《下川雕刻器研究》。 [55] 麻柄一志 2000「男女仓遗迹群」『旧石器考古学辞典』学生社,22页。 [56] 芹泽长介 1959「新潟县荒屋遗迹における细石刃文化と荒屋形彫器について(予报)」『第四纪研究』一-五。 [57] 芹泽长介、须藤隆等 2003『荒屋遗迹――第2、3次発掘調查报告书』 [58]『荒屋遗迹――第2、3次発掘調查概报』,川口町教育委员会。 [59] 沢田敦 2014『荒屋遗迹――北陆最大级の细石刃文化の拠点』,同成社。 [60] 旧石器文化谈话会编 2000『旧石器考古学辞典』学生社。 [61] 芹泽长介等 1974『古代史发掘1 最古の狩人たち•旧石器时代』讲谈社。 [62] 山中一郎 1982「荒屋遗迹出土彫器――型式学的彫器研究试」『考古学论考――小林行雄博士古稀记念论文集』平凡社,5-40页。 [63] 绵贯俊一、堤隆 1987「荒屋遺跡の細石刃文化資料」『長野県考古学会誌』54,1-20页。 [64] 山科哲 2002「荒屋型雕刻器の刃部再生」『骏台史学』第115号,27-55页。 [65] 山田しょう 2007「第2章 石器の机能」『旧石器考古学』同成社,32-49页。 [66] 同59,芹泽长介等 1974『古代史发掘1 最古の狩人たち•旧石器时代』,65-66页。 [67] 芹泽长介编 1982『モサンル』东北大学文学部考古学研究会考古学资料集第4册,13-14页。 [68] 同注45,山田晃弘 1984「彫刻刀形石器の製作技術」。 [69] 美安慶子 1995「荒屋遺跡採集の彫刻刀形石器について」『佐久考古通信』65,8-9页。 [70] 同注62,堤隆 1997「荒屋型彫刻刀形石器の機能推定——埼玉県百草遺跡の石器使用痕分析から」。 [71] 同注55,芹泽长介、须藤隆等 2003『荒屋遗迹――第2、3次発掘調查报告书』。 [72] Patrick C. Vaughan, “The Burin-Blow Technique: Creator or Eliminator?”, Journal of Field Archaeology, vol. 12, 1985, pp. 488-496. [73] 阿子島香 1989『石器の使用痕』ニユーサイエンス社。 [74] S.A. Semenov, Prehistoric Technology – An experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear, Barnes & Noble Books, 1985, pp. 94-97. [75] 同注62。堤隆 1997「荒屋型彫刻刀形石器の機能推定——埼玉県百草遺跡の石器使用痕分析から」。 [76] 同注63,山田しょう 2007「第2章 石器の机能」,43页。 [77] 同注55,芹泽长介、须藤隆等 2003『荒屋遗迹――第2、3次発掘調查报告书』,88-97页。 [78] 同注2,加藤晋平「日本人と文化のルーをアジアに求めて·日本列島に初めてあらわれた石器文化」。 [79] 李隆助:《丹阳垂杨介旧石器遗迹发掘调查报告》,忠北大学校博物馆,1984,页101-186。 [80] 同注47,邓聪 1986「日本九州土器起源予察――中、韩考古学见闻(I)」。 [81] 同注55,芹泽长介、须藤隆等 2003『荒屋遗迹――第2、3次発掘調查报告书』,91页。 [82] 木村英明 1997『シベリア旧石器文化』北海道大学图书刊行会。 [83] 同注6,邓聪 1995「中国华北における下川石器群の考察」。 (原文刊于《珞珞集——王建先生诞辰90周年纪念文集》(待刊)) 责编:韩翰 (责任编辑:admin) |