|

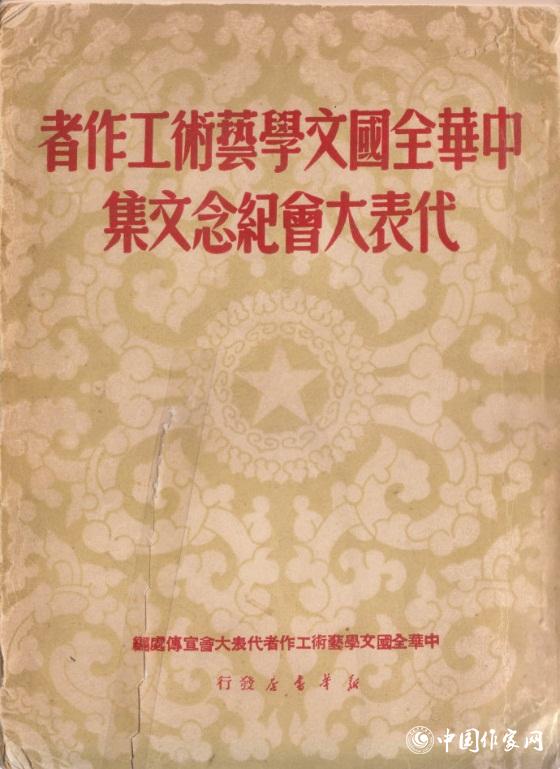

《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,1950年3月新华书店发行

我父亲李蕤(左四)参加第一次文代会期间与曾在《联合版》工作、后在《人民日报》社的朋友孙良田、王敏(右四、右二)夫妇,何燕凌、宋铮(右一、右三)夫妇等在天安门前合影

1949年7月2日,全国第一次文代会在北平召开(那时全国还没有解放,北京还称北平),会议地点在中南海怀仁堂。这次大会的代表有来自解放区的,也有来自国统区的。据《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》记载,与会代表共有824人。会议开到7月19日闭幕。我父亲李蕤作为华中代表团代表参加了这次会议。

父亲李蕤(1911~1998年),本名赵悔深,出身于河南荥阳一个贫苦农民家庭。他在青年时代艰难求学,靠半工半读上到河南大学。抗战爆发,河南成为抗日正面战场,父亲曾任《大刚报》战地记者、第一战区军报《阵中日报》编辑、民营报纸《前锋报》和《中国时报》联合版主笔,发表近百篇坚持抗日、反对投降,坚持团结、反对分裂的文学作品,他参加了范长江领导的青年记者学会和国际新闻社,两次因“共党嫌疑”罪被捕入狱。1942年,河南爆发了惨绝人寰的大饥荒,父亲冲破国民党严禁报道灾荒的命令,骑着一辆自行车,对陇海线一带灾荒最严重的地区进行数十天实地采访,写出《豫灾剪影》,为今天人们认识这场大饥荒留下了罕见的历史记录。1948年夏秋之交,刘邓大军打到洛阳,父亲毅然携带全家从故乡奔赴豫西解放区。

河南在抗战中是兵连祸结、灾难深重的地区,父亲生活在这片土地上,看到了太多苦难和死亡。他对于底层人民充满了深厚的情感,对国民党政府的贪污腐败、横征暴敛怀着强烈的愤恨。“替人民代言”是他的文学理想,在他的笔下,出现了许多被侮辱被损害的“小人物”,他们饥寒交迫,流离失所,孤苦无告,在战乱中丧生……

在1948年之前,父亲没有到过解放区,但他从朋友们那里听说,解放区是人民当家做主的光明所在。1946年春,《前锋报》报社派父亲去上海购买印刷机,他在上海拜访了国新社的陆诒和许多老朋友。陆诒邀请他参加“黑茶山殉难四烈士追悼会”,会后的晚会上,他观看了一个来自解放区的秧歌剧《兄妹开荒》。秧歌剧生动活泼,而父亲却情不自禁流下眼泪。为什么会这样呢? 父亲写道:舞台上这一双兄妹,对我来说,是那样熟悉,又那样陌生。说熟悉,是从我的左邻右舍、亲戚家人身上,都可以找到他们的影子;说生疏,是我一辈子从来没有看见过他们这样的精神面貌。他们的腰挺得那样直,胸膛挺得那样宽,眼睛那样明亮,歌声那样响亮和愉快。他们是真正的自己人,中国农民,真真正正站起来的中国农民! 这样的农民,在我自己狭窄的生活里,我没有看到过他们……而今天,这些熟悉的人,这些一向被人看成愚昧的“草木之人”,却真真正正成为主人了。父亲认为“这样的文艺,才是人民自己的文艺;那些国统区的揭露黑暗现实的进步作品,那些同情被侮辱被损害的农民的革命文艺,和这样的文艺比起来,还隔着一层,很不小的一层。”父亲从秧歌剧《兄妹开荒》中看到了解放区人民崭新的精神面貌,这使他感到震撼、激动。也是促使他义无反顾地奔赴解放区的一个重要原因。

父亲到豫西解放区后,被派到中原大学学习。1948年冬,开封解放。父亲先后任《开封日报》《河南日报》副刊主任,并参加中原文协筹委会。1949年7月,他作为华中代表团代表,参加了全国第一次文代会。在大会上,他见到了许多老朋友、老师长,如孙席珍、魏伯、碧野、徐盈等,大家欢聚一堂,兴奋之情难以言表。

与其他地区相比,华中代表团的人数较少,有李季、李普、李蕤、辛英、何家槐、周奇之、俞林、师群、毕奂午、崔嵬、梅关桦、张星原、黑丁、程云、熊复、黎辛、绿原、刘露、骆文、苏金伞等20人。黑丁为团长。据黑丁后来在《怀念李蕤同志》一文中回忆:全国文代会定于7月1日在京开幕,我和李蕤、李季等便积极筹备组建中南文艺代表团,直接从河南出发进京。这次大会,是解放后第一次文代会,是解放区和国统区的文艺工作者的大会师,具有重要的历史意义。大会开幕那天,代表们群情激昂,盛况空前。毛泽东的讲话,周恩来的政治报告,朱德的讲话和郭沫若、茅盾、周扬的报告,博得全场代表的热烈掌声。当时李蕤同志坐在我的旁边,他把记得密密麻麻的日记本往膝盖上一放,侧过脸来,感情激动地对我说,这几个讲话和报告,是五四以来中国新文学发展的历史经验的总结,很值得认真学习和思考。

毛泽东出席会议较晚,一直到7月6日才亲临会场。他的发言也特别简短,他说:“因为人民需要你们,我们就有理由欢迎你们。”据我父亲文章《几点闪光的记忆》记载:在大家的热情期盼中,毛主席出席了这次会议并讲了话。他的讲话简短有力:“我代表党中央欢迎你们,因为人民需要你们,我就有理由欢迎你们!”他的这句话,引起全场代表暴风雨般的掌声。正因为短,这几句话便落在每一个人的心灵深处,一直到几十年后的今天,我仍不能忘记。每当我们拿起笔来,准备写点什么的时候,这个声音便洪钟般地响在耳边,使我们在下笔之前不得不盘问一下自己:我写的这些东西是人民需要的吗?是对人民有益的精神食粮吗?这些语言,这些表现形式,是群众喜闻乐见的吗?如果不是,还有理由受到人民的欢迎吗?

会议给每个代表发了一本纪念册,红漆皮的小本子。我父亲李蕤以记者的敏感,在会前会后,抓住机会请不少会议代表为他题词、签名,在这个小本子上竟然留下了六十多名文代会代表的题词,还有周恩来、朱德、徐特立、沈钧儒等与会领导人的签名。从这些题词赠言中,可以看到“为人民”始终是他们相互勉励的主题词。反映出新中国建立之初文艺工作者昂扬向上的精神面貌,对创造大众文艺怀抱的理想。这是一个时代的时代精神体现,应该真实地把它们展现出来。

我母亲还提到一件小事。会议期间,代表们曾受到周恩来总理的宴请,周总理走到每个代表座位前给大家祝酒。当他走到我父亲面前时,看见名牌上写的“李蕤”二字,风趣地说:“你这个名字真不简单,以后文字改革都无法简化。”周总理的平易近人可见一斑。

如今,67年前的第一次文代会代表,大多数人都已作古,但第一次全国文代会的盛况,领导人和代表们的题词和签名,却永远留在了我父亲这本珍贵的纪念册上。

为广大人民群众而写作,运用他们喜闻乐见的艺术形式,对劳苦大众进行启蒙教育,始终是父亲怀抱的理想。第一次文代会结束后,父亲回到开封,专职筹建河南省文联,主编《翻身文艺》,随即又参加土改和中国作协赴朝创作组,写出《在朝鲜前线》一书。1953年奉调到武汉,筹建中南作协,任第一副主席,主编《长江文艺》。工作之余,他深入基层采访,写出《与洪水搏斗》、《长江大桥工地的日日夜夜》等大型报告文学。

几十年的风风雨雨,中国的知识分子遭受了太多的磨难。“反右”、“文革”,灾难一次又一次地降临在父亲头上。在最艰难的日子里,父亲没有忘记第一次全国文代会“闪光的记忆”,把它作为激励自己顽强生存、不懈奋斗的力量源泉。

1978年,父亲的冤案得到彻底平反。当时文艺界青黄不接,父亲以近70岁的高龄担任了武汉市作协主席,主编《芳草》杂志。1979年,他参加了对越自卫反击战的采访,写了《四进虎穴》、《爆破英雄侯满厚》等,获解放军总政治部嘉奖;他还骑着自行车到武钢采访,写出《这里有十万颗火热的心》等大型报告文学,发表在《人民文学》首篇,产生较大的影响。对于“为人民”写作的信念,父亲从未动摇过。纵观他几十年的创作,始终是把普通人、小人物、劳动者作为文学创作的主人公。他深入基层,倾听人民的呼声,反映人民的疾苦,写出人民群众改天换地的伟大力量,发掘人民“平凡而伟大”的精神力量。

这本纪念册在“文革”中被抄家抄走,上世纪70年代初,它连同父亲的一大堆被审查作品一起归还。一开始没有引起家人注意,杂放在乱书堆中,差点当废品扔掉。幸亏后来被偶然发现。

对文学“人民性”的呼唤,既反映着时代的进步,也是对中国文学优良传统的继承和发扬。在“为人民”的旗帜感召下,建国后涌现出一大批优秀的文艺作品。虽然前进的道路也有曲折坎坷,但“为人民”的文艺,并不会因此而变得“过时”。67年前召开的全国第一次文代会,对于中国现代文学发展来说,是一个全新的出发点。父亲留下的纪念册,为这个重要的历史现场提供了真实生动的见证。

(责任编辑:admin) |