|

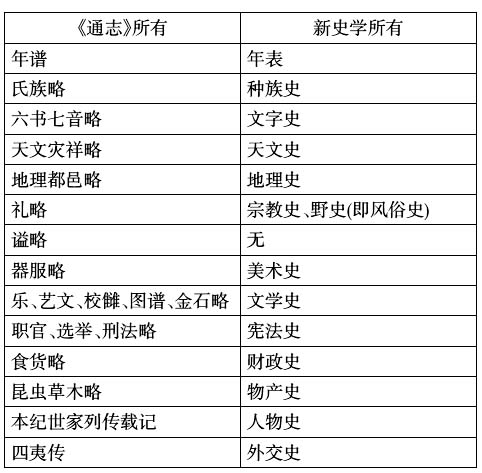

三“科学”与20世纪初对郑樵史学的接受 为什么从“当世,直到清代的中叶”,“一向担负了不良的声望”的郑樵(31),在20世纪初却一下“暴得大名”,被学人于中国众多的史家中拎出来,不仅未如其他旧史家一样遭到新史学倡导者的诟病,还被推崇为与司马迁并立的中国最伟大史家?究其原因,就是当时的新史学论者在解读郑樵学术时,从中寻绎到了与西方类似的“科学”。在这时,“科学”也是新史学的倡导者接受郑樵的基本视点。 约瑟夫·列文森在《儒教中国及其现代命运》中,曾经指出中国近代知识分子理性与情感之间的紧张。他说:“民族主义的兴起对中国思想家提出了两项无法调和的要求:他既应对中国的过去怀有特殊的同情,但同时又必须以一种客观的批判态度反省中国的过去。能满足这两项要求的最合适的方法,就是将西方和中国所能提供的精华结合起来……”(32)那么具体以什么“将西方和中国所能提供的精华结合起来”呢?对于20世纪前期中国学人普遍存在的西方=现代=科学的想象中,“科学”显然是一个很好的结合点。“在近代中国思想史上,没有什么比那种骄傲地在中国历史上找西方科学技术的先例的作法更陈腐。当然,中国思想家们发现这是一种特别便利的方法,它既承认某些西方价值的权威——当他们认为必要时——而同时又不需因此责备中国历史。”(33)列文森这里所论,虽是以倭仁为代表的清末保守派的心态,而事实上,这也可以说是近代以来国人的普遍心态。于是,在这样的心态支配下,所谓的“科学”,也就理所当然地成了20世纪前期学人衡量旧史学的标尺,成了当时解读和接受郑樵的标尺。关于这一点,完全可以从以下有关郑樵史学的论述中得到梳理和论证。 从以上两节论述可知,在对中国旧史学的认识上,20世纪前期存在肯定和否定两种观点。在否定的一方中,梁启超是率先发声者,也是否定观点的代表,其所概括旧史学的“四弊”“二病”,基本皆为后来者如邓实等学者所继承(34)。但是当涉及郑樵史学之时,梁的评价却明显表现出了两面:否定郑樵《通志》的纪传部分,肯定《通志》的《二十略》。梁启超之所以肯定郑樵史学的原因,是因为《二十略》有着符合西方“科学”史学的旨趣和内容。这里,梁启超以“科学”解读郑樵史学的这一点,也恰好是与那些对旧史学持肯定态度的学者相一致,即同样是绕开《通志》的纪传部分不置臧否,而专举《通志·二十略》为旧史学有“科学”精神的论据。如马叙伦《中国无史辨》虽举郑樵为“自汉迄今千有余年,有与马迁上下映辉者”,称“吾观欧洲文化之进步,而知司马迁、郑樵之学必显,而《史记》《通志》之必伸矣”(35),但其所举《通志》而论之内容,亦主要围绕《二十略》展开,于纪传则明显论述不足。 如果说由于马叙伦《中国无史辨》的旨趣并不专在申郑,故而其以近世西方“科学”立场解读郑樵史学的表现不很突出,但从其特表彰《通志》“其精在《二十略》”,称其“《天文略》开推步之源,《昆虫略》申物理之精,则又今日泰西哲学之先声”之论看(36),仍可看出其以“科学”评骘郑樵史学之取向的端倪。 以近世西方“科学”立场解读和接受郑樵史学,表现最明显的莫过于盛俊。这是因为盛俊撰文的旨趣,本就是要通过分析郑樵的史学,揭橥中国旧史学中自有符合近世西方的“科学”。按照盛俊所说:“吾何敢武断郑樵之历史为完全无缺之历史?然吾人所习闻所惯读之二百卷《通志》中,业已含有十余种之杂史质以成一家言。吾于是不得不权衡泰西历史之名称,三熏三沐,敬谨上徽号于我夹漈先生曰‘中国普通历史大家’。”(37) 盛俊是怎样通过西方近世“科学”史学的标尺,或“读西史之眼光”,接受和解读郑樵史学的呢? 首先,盛俊以近世西方方兴的以整个社会为研究对象的“科学”史学观念,解读和接受郑樵史学。盛俊称郑樵是“中国普通历史大家”,也就是认为郑樵是具有近世西方“科学”精神的史家。按这里所谓的“普遍史”,显然是从西语universal history翻译而来。universal history,虽然通常被翻译为“通史”,但其实际与中文“通史”强调的时间纵贯之通并不一致,universal history强调的是对历史进行整体横向的考查,是“叙述一国民一社会生存之图案”的史学,也是西方近世倡导的“科学”的史学(38)。盛俊认为,中国旧史中,“正史而外,则有编年、政书两种。编年之法,温公创之,政书之例,君卿作之,然质言之,则皆详于朝廷,略于社会者也”,独“郑樵既富有国史之思想”。而若以此“科学”的universal history标准度量,则“今郑樵历史,凡一切种族上之生存,文学上之生存,天文地理上之生存,宗教风俗物产上之生存,以迄政治上、人物上,对于外界上之生存,粲然罗列”(39),足以当“科学”的“普通之号”。于是,按照西方“universal history”的“科学”意识,盛俊对郑樵的史学做出了有别于传统思想框架的解读,使郑樵的史学呈现了众多符合“科学”的表现。 按照盛俊的理解,郑樵史学的种种“科学”表现,莫过于其所提倡的“会通”精神。盛俊说:“‘百川异趋,必会于海,然后九州无浸淫之患;万国殊途,必通诸夏,然后八荒无壅滞之忧。’此郑樵之有取于会通也。‘古者记事之史谓之志’,此郑樵之有取于志也。盖即西人所谓大法公例。郑樵自命其书为‘通志’,故欲胪列事物,各著其实,而会通其所以然之理,判断以大法公例矣。然作通史者有二要素:一‘典志’以发明社会进化衰微之原理,一‘纪传’以载记人物事状之实迹。二者比较,则典志为尤要焉。郑樵之注意于典志,而简略于纪传,此物此志也。”(40) 为说明郑樵史学与“发明社会进化衰微之原理”的“西人所谓大法公例”的旨趣相通,盛俊亦将《通志》的“内容比例,以新史学,揭为一表”(41)。此表迻录如下:  除以上表说明郑樵史学的“科学”性外,盛俊还依照对西方“科学”史学精神的理解,对于郑樵《通志》中他所认为符合西方“科学”的内容一一作出解读阐释。如在民族方面认为:“郑樵者,知有人种,归纳范围之史学家也。”是“知有人种直叙之史学家也”,是“知有民族主义之史学家也”。在语言文字学方面认为:“文字者所以考人种上之源流也。郑樵首叙种族,次及文字,既具特识。”故“据此以观,则郑樵者有世界心之历史家,而亦有宗教心之历史家也”,“又破坏而能建设之历史家也”。在天文学方面认为:“郑樵之言,非有理科之学识,以实验其妄诞,推测其原因也。”“郑樵者,固中国之哥白尼也。”在地理学方面,引述孟德斯鸠、黑格尔等近代西方哲人有关地理之于历史影响的论述,称:“郑樵虽不足与于斯,亦非无所见者”,其“明地势”“爱国家”,乃其“科学”意识之体现。在音乐方面认为:“音乐者,感情教育而振醒国魂淘刷末俗之要素也。”而“郑樵者,慨然于史家失职,音乐沦亡,而亭亭然崛起于正统久绝之余,以为孔子以后音乐改良家之第二大家也”。在物产方面认为:“物产者社会上生活之要素也,泰西地理学历史学家,罔不以为研究一大宗子……而物产为社会历史也。”“于是郑樵起矣……苦心耐性,以视欧美格物大家,夫何多让!”盛俊认为:“历史家之优劣,不在记述而在议论。□记述者历史上之材料,材料所同也。议论者历史家之精神,精神所独也。”(42)而盛俊揭示的郑樵史学的这些“独断”之论,所要说明的实际目的,也正是郑樵史学中所具有的“科学”性。 对于郑樵史学的接受和解读,到了高擎科学、民主旗帜的新文化运动之时,所谓“科学”得到进一步的强调。此时的顾颉刚之所以大力表彰郑樵,其中一个重要原因,也是认为郑樵史学具有“科学”,即“郑樵的学问、著作,综括一句,是富于科学的精神”。那么郑樵富于怎样的“科学”精神?顾颉刚是这样说的: 郑樵的学问、著作,综括一句,是富于科学的精神。他最恨的是“空言著书”,所以他自己做学问一切要实验,他为了考古,就到四方游历。他为了做动植物之学,就“与田夫野老往来,与夜鹤晓猿杂处”,他要晓得一切事物的实状,所以把民族分成三十二类,书籍分成四百二十二类,字书里把所有文字都分配到七音。他一方面做分析,一方面就去“综合”起来:他所做的是每一类里必有一部书是笼罩全体的,结末做的《通志》就是他一生学问的综合。他觉得学问是必须“会通”的,所有各家各派的不能相通的疆界,都应该打破(43)。 从上述顾颉刚所云,郑樵“科学”精神最基本的体现,就是注重实验。除了上述所引《郑樵著述考》外,顾颉刚在其《郑樵传》中也指出,“从前学者”,“总是说的道德和政治”,“总是章句的训解”就是“不肯在实物留心”,“所以科学不发达”,而“郑樵是最恨这一类的空话”。他“在谨守典型又欠缺征实观念的中国学界,真是特殊异样的人物”,其“才气岂是书本上的学问限制得他的”,“因为他有了这一副实验的精神,所以他最恨的是‘空言著书’”(44);“他要打破职业上文人与工人的阻隔,以为凡是做一种学问,都要亲自去认识,不能专靠在书本上。”(45)惟因如此认识,郑樵无论是在研究昆虫草木情性的治学内容上,还是在与田夫野老相往来重视实地考察方面,在顾颉刚的解读中,都成了郑樵“科学”精神的体现。 注重实验外,上述引文还可以看出,综合分析性的“会通”,也是顾颉刚解读出的郑樵的“科学”精神。“会通”本是郑樵治学所强调的重要观念和研究方法,而顾颉刚则通过“科学”透镜,从中看到了符合西方“科学”精神的“分析”与“综合”。这个解读,在顾颉刚的《郑樵传》是这样说:“中国的社会和学术界看各种行业,各种学问,甚至于各种书籍,差不多都是独立的,可以各不相谋,所以不能互相辅助以求进步。这种界限,郑樵是极端反对的。”如是,郑樵对书籍的“部伍之法”“核实之法”等,这些注意分类与综合的“会通”思想,在顾颉刚看来,也就无一不成为郑樵“极明的科学观念”(46)。 当然,作为揭起疑古大旗的顾颉刚,所最激赏的郑樵的“科学”精神,还是郑樵大胆怀疑的疑古思想。顾颉刚疑古思想的提出,本来就受到郑樵疑古思想的启发,因而顾颉刚解读的郑樵,也就有了这样的“科学”形象:“他的心思里,只有通盘筹算的学问,只有归纳事实而成的学问,但没有‘天经地义’‘专己守残’的经书和注疏。他只看得书籍是学问由以表现的东西,而不是学问由已出发的东西。所以凭你是古书,他表现的不对,就得做‘正误的功夫;他表现的不尽量,也得做‘补阙’的功夫。”“绝没有古书神圣不可侵犯的观念”,而“这种观念,在现在稍有科学思想的人看来,固然平平无奇,但在从前的学界,实在是卓绝的见解”。甚至“全部的中国史里没有像他的真确,做得勇敢的人”(47)。 总之,在顾颉刚的眼中,郑樵“为学的宗旨,一不愿做哲学,二不愿做文学,他实在想建设科学”,是一个远高于古代其他史家的、富有“科学”精神的史学家(48)。此后,以顾颉刚的学术影响,后来人大多沿袭了这些对于郑樵的解读,而郑樵也以一富有“科学”精神的史家为人所接受。例如那位在《南开周刊》发表《郑樵的治学方法》的陈久志,便是按照顾颉刚的分析,将郑樵“治学的方法”,总结为(1)怀疑的态度;(2)实验的功夫;(3)系统的整理等“三步功夫”(49)。可见所谓“科学”,始终是20世纪学人接受郑樵的要素。 从20世纪初新史学对郑樵接受史的历史分析,可以得出与现在一般想象不太一样的认识。按照近代一般史学史叙述的事实,是随着中国史学近代化的展开,中国史学随即全面转向被视为科学\现代的西方史学且与传统史学决裂。然而揆之郑樵的接受史,事实上中国史学的近代化是沿着两条途径展开:一条是直接引进西方“科学史学”观念付诸于学术实践;一条是按照西方“科学史学”观念,对中国传统资源进行新的再解读,而郑樵便是最早被以近代化观念解读的传统史家之一。 收稿日期 2016-08-20 (责任编辑:admin) |