|

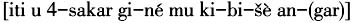

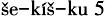

内容提要:有关古代两河流域地区新年庆祝活动的记录最早出现在约公元前2200年左右的文献中,最早是庆祝春季和秋季丰收的节日,时间在每年的春分和秋分前后。在之后的两千余年时间里,新年庆祝活动融合了宗教、社会、政治等各种礼俗传统,逐渐发展成为国之重典,成为国家政治、经济、宗教乃至外交交往的重要事件,发挥着重要的社会和政治功能。同时,新年庆祝活动的演变过程也反映出鲜明的古代两河流域节庆文化特色和节庆观念。古代两河流域历史上早、中、晚三个时期,即早王朝时期、苏美尔时代晚期和新巴比伦王朝时期的新年礼俗各有其演变历程,与之相对应的古代两河流域人的新年观念及其所承载的政治功能亦有变化。 关 键 词:古代两河流域/新年观念/政治功能 标题注释:中国社会科学院世界历史研究所创新项目“多元视野下的古代制度研究”。 作者简介:刘健,中国社会科学院世界历史研究所研究员,主要研究方向为西亚古代史、赫梯学、古代两河流域早期史。 节日或节庆活动是人类生活中不可或缺的重要内容,它存在于所有社会,反映了一个民族、一个区域、一个国家的历史和民俗传统。在古代社会,节日或者节庆活动发挥着更加重要的作用,它不仅是全民同庆的节日,也是统治者维持、缓和与自然、与社会、与臣民,甚至与周边国家和区域之间关系的重要时刻。古代两河流域地区作为文明起源早、文化影响大的区域,自然也通过各种节庆活动维持着自身的地位和影响。古代两河流域历史上,各种节日和节庆活动冗繁多样,不可胜数,大多围绕着某种农事活动或者某位神祇展开,因此具有浓厚的宗教色彩。其中,新年活动最具影响力,其流传时间、活动内容、参与者范围反映出鲜明的古代两河流域节庆文化的特色、节庆观念及其政治和社会功能。①本文将着重阐述新年及新年节庆活动的主要内容及其流变过程,旨在勾勒出古代两河流域人的新年观念、节庆活动的政治与社会功能的变迁及其特征。 一、古代两河流域人的新年观念 古代两河流域人的新年观念建立在对于自然,特别是对于日月变化和农时转化的认识的基础上。古代两河流域居民很早就认识到日月变化代表着时间周期的变化。根据文献记载,古代两河流域居民比较认同月神[苏美尔文献中称南纳(Nanna),阿卡德文献称辛(  )]的周期。在苏美尔神话中,月神南纳被认为是太阳神乌图(Utu)[阿卡德文献中称沙马什( )]的周期。在苏美尔神话中,月神南纳被认为是太阳神乌图(Utu)[阿卡德文献中称沙马什( })]的父亲,但是地位高于太阳神。文献中说“南纳确定月份和新月(的时间),[确定]了一年的周期” })]的父亲,但是地位高于太阳神。文献中说“南纳确定月份和新月(的时间),[确定]了一年的周期” 。根据月神的活动,即月的盈亏,确立的月份和年份,即阴历,应该古代两河流域居民主要遵守的时间周期。阴历也被邻近地区的居民采用,位于幼发拉底河中游的马瑞文献中也发现了相似的记载:“南纳确定了月份,完成了年份”(d Nannaitige-en-gen-en mu-silim-ma)。但是,事实上,阳历似乎发挥着更为重要的作用,古代两河流域社会主要节庆活动的时间似乎依照阳历安排,通过置闰月调整时间,因此,有学者认为古代两河流域的历法实际上是“将阳历年挤进阴历的瘦小躯壳中”。[1]4 。根据月神的活动,即月的盈亏,确立的月份和年份,即阴历,应该古代两河流域居民主要遵守的时间周期。阴历也被邻近地区的居民采用,位于幼发拉底河中游的马瑞文献中也发现了相似的记载:“南纳确定了月份,完成了年份”(d Nannaitige-en-gen-en mu-silim-ma)。但是,事实上,阳历似乎发挥着更为重要的作用,古代两河流域社会主要节庆活动的时间似乎依照阳历安排,通过置闰月调整时间,因此,有学者认为古代两河流域的历法实际上是“将阳历年挤进阴历的瘦小躯壳中”。[1]4古代两河流域人的时间规划与今人没有差别,包括年、月、日、季节的划分。“年”,苏美尔文写作MU,阿卡德文写作  ;“月”,苏美尔文写作ITI,阿卡德文写作arhu。一个月的长度根据月亮的盈亏确定,一般在29天或30天,一年有12次月亮的盈亏变化,因此有12个月,一年有354-360天。为了弥补盈亏变化的差距,古代两河流域人每隔若干年会置闰月,该月名与前月名相同,用苏美尔语词汇diri代表多出的一个月,即闰月。古代两河流域地区的季节变化大致可以划分出四季,但大多表现为干季和湿季、种植季和收获季的变化。月名的命名也经过了漫长的变化,在早期,月名以当月的节日名命名,更直接地表明了节庆活动在古代两河流域早期历史中的重要地位。 ;“月”,苏美尔文写作ITI,阿卡德文写作arhu。一个月的长度根据月亮的盈亏确定,一般在29天或30天,一年有12次月亮的盈亏变化,因此有12个月,一年有354-360天。为了弥补盈亏变化的差距,古代两河流域人每隔若干年会置闰月,该月名与前月名相同,用苏美尔语词汇diri代表多出的一个月,即闰月。古代两河流域地区的季节变化大致可以划分出四季,但大多表现为干季和湿季、种植季和收获季的变化。月名的命名也经过了漫长的变化,在早期,月名以当月的节日名命名,更直接地表明了节庆活动在古代两河流域早期历史中的重要地位。在这些认识的基础上,融合农业生长规律,古代两河流域人制定了历法。在古代两河流域历史上,主要是早期历史发展过程中,先后出现过多种历法。在有些发展时期,特别是政治统治并不稳定的时期,多种历法系统并存;在政治局势走向稳定,特别是新朝建立的时刻,统一历法也是政治统治的一种手段。在古代两河流域历史上,存在过四类主要历法系统:第一种是限于某个城市或者某个特定区域的历法,比如公元前3千纪幼发拉底河中游地区的埃勃拉(Ebla)历;在主要的苏美尔城市,比如尼普尔、乌尔、阿达布、拉伽什、乌玛等,也存在过城市自身的历法系统,相应的月名也具有某个特定区域宗教和经济生活特点。第二类历法系统是某个特定民族根据自己的生产生活方式制定的历法,不局限于某个城市或国家,具有跨越边境的特征,比如公元前3千纪末期—前2千纪的阿摩利(Amorite)历,它广泛用于位于两河流域周边区域的沙杜普(  )、埃什努纳( )、埃什努纳( )、内瑞伯图(Nērebtum)等地;另外,胡里历是集中居住在两河流域平原北部和叙利亚地区的胡里人使用的历法系统,在努兹(Nuzi)和部分西部城市中通行。第三类是某个国家推行使用的历法,包括使用地区历和民族历的地区,这种历法用于档案保存,也标志着国家的统一和完整。其中年代最久远的一种是伊新王伊什比埃拉(Ishbi-Erra)颁布的通行于两河流域南部平原的国家历法,另外还有拉尔萨的瑞姆辛历(可能是在国家创立时颁布的标准历法)和中亚述时期的阿舒尔历法。②最后,在古代两河流域地区使用最为广泛的一种历法系统是公元前3千纪在西起埃勃拉和马瑞,东达埃什努纳的广阔区域内使用的早期塞姆历,另外还有从公元前2千纪末开始使用的标准两河流域历。二者的主要特点是月名不具有地方特色。早期塞姆历的月名主要与气候和农时有关,标准两河流域历的月名则综合了各地月名和历法系统。[1]1-3 )、内瑞伯图(Nērebtum)等地;另外,胡里历是集中居住在两河流域平原北部和叙利亚地区的胡里人使用的历法系统,在努兹(Nuzi)和部分西部城市中通行。第三类是某个国家推行使用的历法,包括使用地区历和民族历的地区,这种历法用于档案保存,也标志着国家的统一和完整。其中年代最久远的一种是伊新王伊什比埃拉(Ishbi-Erra)颁布的通行于两河流域南部平原的国家历法,另外还有拉尔萨的瑞姆辛历(可能是在国家创立时颁布的标准历法)和中亚述时期的阿舒尔历法。②最后,在古代两河流域地区使用最为广泛的一种历法系统是公元前3千纪在西起埃勃拉和马瑞,东达埃什努纳的广阔区域内使用的早期塞姆历,另外还有从公元前2千纪末开始使用的标准两河流域历。二者的主要特点是月名不具有地方特色。早期塞姆历的月名主要与气候和农时有关,标准两河流域历的月名则综合了各地月名和历法系统。[1]1-3多数历法以春天作为一年的开始,这是万物复苏的季节,庄稼开始生长,牲畜开始繁衍。苏美尔人称一年的开始为sag-mu(岁首)或zag-mu(年关),阿卡德语“一年的开始”写作zagmukku,也是源自岁首一词的苏美尔语形式。③岁首是一年的第一天,因此具有重要的象征意义。文献记载,国王将在一年的第一天至第七天举行隆重的祭祀仪式,祈求一年的风调雨顺、统治稳定。这也是新年庆祝活动的主要内容。在古代两河流域地区的不同区域、城市,在不同民族区域,在不同时期,新年开始的时间是不同的,比如在阿卡德王朝时期的乌玛,一年之始在夏至;在古巴比伦时期之前的西帕尔,岁首为秋分之日;根据阿舒尔历,一年开始的时间在冬至。[2]14这样的混乱也从一个侧面反映出古代两河流域早期历史发展的不稳定性和分裂性特征。 这种不确定性也反映在新年的名称上。古代两河流域文献中关于新年名称的表述五花八门。上文所说sag-mu或zag-mu是比较常见的表述方式,意为“新的一年”,这一天会有相应的庆祝活动。尼普尔文献记载在新年那个月举行庆祝活动,并且记载尼普尔主神“恩利尔的常规新年供奉是1200‘斗’圆葱”。有的城市的新年节日以该城市主神命名,比如乌玛的新年被称作“沙拉(  )神的新年节”。[2]16-17庆祝活动围绕各自城市主神举行,大多以庆祝丰收,品尝新收获物为主要内容。比如,乌鲁克新年活动以天神安努和金星神伊南娜为主,在尼尼微以阿舒尔神为主,巴比伦城的核心是马杜克神。另外,在有些地方,新年并非一个专门的节日名称,新年祭祀是一种常规的祭祀仪式,或者一系列节日活动的一个组成部分。此外,在不同时期和地方,新年也有其他的名称。在早王朝时期拉伽什,新年活动以品尝新收获物为主要内容,名为布鲁玛斯节( )神的新年节”。[2]16-17庆祝活动围绕各自城市主神举行,大多以庆祝丰收,品尝新收获物为主要内容。比如,乌鲁克新年活动以天神安努和金星神伊南娜为主,在尼尼微以阿舒尔神为主,巴比伦城的核心是马杜克神。另外,在有些地方,新年并非一个专门的节日名称,新年祭祀是一种常规的祭祀仪式,或者一系列节日活动的一个组成部分。此外,在不同时期和地方,新年也有其他的名称。在早王朝时期拉伽什,新年活动以品尝新收获物为主要内容,名为布鲁玛斯节( ),或者称南塞女神的布鲁玛斯节,意为“品尝大麦的节日”。在乌尔,月神南纳是城市的保护神,因此主要节日活动围绕月神展开,其一月,也即新年月活动以塞金古( ),或者称南塞女神的布鲁玛斯节,意为“品尝大麦的节日”。在乌尔,月神南纳是城市的保护神,因此主要节日活动围绕月神展开,其一月,也即新年月活动以塞金古( )命名,大意是“食鸭仔月”,[1]72-73寓意是南纳神在月生月落,与太阳争夺天空主宰的斗争中,通过食用初生的小鸭获取新生的力量。日月的交替表达季节的变化转换以及农业生产的相应变化,从一月到七月,昼长夜短,日神占上风,是收获的季节;七月至次年一月,昼短夜长,月神占上风,是播种生长的季节。因此,除一月外,七月也是新年庆祝活动的一个组成部分。 )命名,大意是“食鸭仔月”,[1]72-73寓意是南纳神在月生月落,与太阳争夺天空主宰的斗争中,通过食用初生的小鸭获取新生的力量。日月的交替表达季节的变化转换以及农业生产的相应变化,从一月到七月,昼长夜短,日神占上风,是收获的季节;七月至次年一月,昼短夜长,月神占上风,是播种生长的季节。因此,除一月外,七月也是新年庆祝活动的一个组成部分。乌尔第三王朝时期,阿基图(akītu)这个名词开始出现在节日名称和月名中。阿基图是一类建筑的名称,源自苏美尔语,意思大概是“神在人间的临时居所”,可能位于城墙之外。最早的关于阿基图的记录出现在公元前3千纪,文献中也记录过乌鲁克、尼尼微和巴比伦的阿基图庙,分别属于安努神、阿舒尔神和马杜克神;在尼普尔还出土了疑似阿基图庙的宗教建筑。阿基图庙的作用应该是将城市主神神像从位于城市中心的神庙内殿中临时请出,待主神庙修复一新之后再重新入住,象征一切重新开始。[3]古代两河流域早期众多节日庆祝活动从阿基图庙开始,分布在多个城市,也分布在一年的多个月份。在乌尔,阿基图节日除在每年一月举行外,也在七月举行,主要活动是庆祝丰收,祈求国泰民安。后来,由于巴比伦人和亚述人逐步确立在古代两河流域地区的霸权地位,在巴比伦和阿舒尔两个巴比伦人和亚述人的都城举行的阿基图节日活动逐步占据重要地位,这样,在每年一月举行的新年庆祝活动也被开始称为阿基图节。 庆祝农业的丰收同时也是纪念新一轮的农事开始,神像的移除和迁回也象征着新一轮的权力和神圣力量得到确认,除旧布新从一开始就是古代两河流域新年活动的核心内容。 (责任编辑:admin) |