|

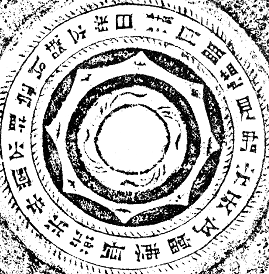

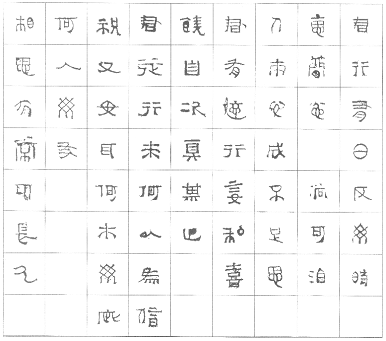

幾種漢代鏡銘補說 復旦大學出土文獻與古文字研究中心 出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心 陳 劍 刻畫之精巧,文字之瓌奇,辭旨之溫雅,一器而三善備焉者,莫鏡若也。 ——羅振玉《古鏡圖錄·序言》 引言:釋讀漢鏡銘要注意的一些問題 兩漢銅鏡銘文數量巨大,其內容亦頗爲豐富,近年已越來越受到研究漢代文學和思想的學者的重視。如已有研究古代文學史的學者指出,“總的來看,兩漢鏡銘在漢代詩歌史研究方面所具有的史料價值,基本上没有被發掘利用”。[1]我們認爲,漢鏡銘各方面的價值要得到充分的利用,需建立在可靠準確的文本整理的基礎上。就我所見,有相當多的兩漢鏡銘,其實還存在並未真正讀通之處。本文所論,即試圖就此方面的若干問題略作辨析。 下面先舉出一些較爲簡單的例子,來看看漢鏡銘釋讀中常見的疏誤,或者說由此而可見的釋讀漢鏡銘需注意的一些問題。主要包括,釋字(包括校正誤字)、釋義(包括破讀)、斷讀(包括讀序,主要是從何處起讀的問題;還有要注意押韻問題)等幾個方面。然後再對一些牽涉較多的漢代鏡銘,作補充說解疏釋。 (一)新莽鏡“保貨” 北京賞心齋梁鑒先生所藏一面新莽居攝年間“鑄成錯刀天下喜”銘四靈博局鏡(《漢鏡銘文圖集》上冊圖277、[2]《止水集》頁56圖一、頁102圖二、[3]《三槐堂藏鏡》頁266附錄第九號等[4]),其銘一般釋爲: 令名之紀七言止,湅(煉)治銅華去惡宰(滓),鑄成錯刀天下喜,安漢保真世毋有,長樂日進宜孫子。 收藏者發表時解釋所謂“安漢保真世毋有”之意爲:“有安漢公王莽保證它的購買力(幣值),你們就放心地用吧”;[5]研究者或謂“保真”與居攝元年鏡銘的自我讚揚語“自有真”相通。[6]此前還有一面出土於揚州的同銘鏡,“保”下之字很不清楚,原缺釋,[7]研究者或釋爲“保國”。[8]有關字形如下:  揚州出土者 揚州出土者所謂“保真”很明顯應釋讀爲“保(寶)貨”。“保”用爲“寶”於漢鏡銘及其他漢代出土文字資料中皆多見。漢代文字“貨”將“人”旁寫在全字左側,乃是標準的通行寫法(看《秦漢魏晉篆隸字形表》頁413“貨”字)。王莽時期錢幣“貨布”“貨泉”等之“貨”,亦皆如此作。莽布“貨泉”名,亦即“白水真人”之讖所由來(《後漢書·光武帝紀論》;光武帝劉秀起兵於舂陵之白水乡),是大家所熟知的。“安漢保(寶)貨”意爲安漢公王莽所鑄的可寶貴之貨幣,亦即上文的“錯刀”。 (二)“君樂有它” 北京金懋2011春拍1186號“漢代雙圈銘文鏡”(http://auction.artron.net/paimai-art99901186/;見下圖一),其內圈銘“家常貴富”四字,外圈銘文原釋爲“見日之光,服者君卿,長毋相忘,君樂有心,忘故謂可(何)宜酒食,日得所喜,鏡氣精明”,鵬宇先生改釋爲:“鏡氣精(清)眀(明),見日之光,用者君卿,長毋相忘。君樂有,毋忘故,謂何?宜酒食,日得所喜。”[9]  圖一 按其讀序顯應以鵬宇先生所釋爲是。兩種釋文中所謂“心”或“毋”字原作:  顯然應改釋爲“它”。相關文句應斷讀作“君樂有它,忘故謂何?”其前後文皆有韻,此亦正“它”“何”押韻(歌部)。 (三)所謂“日清月明想見君” 《小校經閣金文拓本》卷十五頁99b著錄一面“漢日清月明鏡”(見下圖二),即《漢鏡銘文圖集》上冊頁234圖225所錄西漢晚期“日清月明想見君銘圈帶鏡”,後者其釋文斷句作:“日清月明想見君,光天□(此字《小校》原亦缺釋)富慶,長樂未央,常不相忘,以除不羊(祥)。”其“鑒評”並謂:“銘文罕見,首句內容較爲直白、率真。西漢’妾之語’的多姿多彩可見一斑。”  圖二 按其所理解的所謂“想見君”語不古,顯有問題。鵬宇先生(第2204號)釋文作:“日清月眀(明),想見君光,天阜富慶,長樂未央,常(長)不相忘,以除不羊(祥)。”其斷句甚是(每四字之末字皆陽部字,正相押韻),但所謂“阜”字之釋仍不確(又“常”亦不必讀爲“長”)。按其字原作 (四)注意可能存在錯字情況 鏡銘中文字訛誤之例,甚爲多見。對於那些本有多品或甚爲習見、銘文原貌已清楚者來講,誤字一般不會對釋讀造成多大影響。但有些較爲罕見甚至現所見即孤品者,由於沒有它品可以對校互證,銘文有疑問處,會否存在誤字,就很應該值得我們重視了。如下舉一例。 王綱懷先生近年公佈的一面私人收藏的東漢畫像鏡(又見於網上上海拍賣行2014年8月17日“中國古代銅鏡專場”,http://huadong.artron.net/20140722/n631485.html),其銘云:“周仲作竟(鏡)四夷服,多賀國家人民息,胡虜殄滅天下復,風雨時節五穀孰(熟),長保二親得天力,傳告後世樂無極。盛如長安南,賢如魯孔子。”末兩句較爲特別,是目前所僅見者。所謂“盛如長安南”,王綱懷先生以“新莽王朝在長安城南的一段規劃設想”云云爲說,頗有發揮。[10]我們看所謂“南”字作:  釋“南”與其字形是相合的,同類寫法的“南”字於漢簡中頗不少見。[11]但從以下情況考慮,所謂“南”應看作“市”之誤字。 其一,作“南”失韻。此銘前文以“服、息”(職部)、“復、熟”(覺部)、“力、極”(職部)分別押韻,每句末字皆入韻,此字如作「南”,末兩句就無韻了。如作“市”,則與“子”皆之部上聲字,其押韻甚爲和諧。鏡銘中同類韻例如,國博藏變形四葉對鳳紀年鏡(又《尊古齋古鏡集景》頁17一面同銘)“買此竟(鏡),居大市,家□南佳(街)名都里,有小(?)弟(第?),字九子”,[12]又“江出大魚,魯有孔子,强氏作鏡,名聞萬里。以之不然問女(汝)市,長樂未央□乃始”;[13]鏡銘之外的例子,如《焦氏易林》數見“跛躓未起,失利後市,不得鹿子”語(見〈漸之巽〉、〈屯之困〉、〈井之井〉等),《北京大學藏西漢竹書(肆)》〈妄稽〉簡20云“乙未之日,其姑之陳市。顧望閑中,適見美子”,亦皆以“市”“子”押韻。 其二,與一般作 (五)“毋棄故而娶新”銘鏡 羅振玉《古鏡圖錄》卷中頁7a著錄的一品“毋棄故鏡”(見下圖三),研究者多釋讀爲“毋棄故而娶新,亦成親,心與心,長毋相忘,俱死葬何傷”。[15]《漢鏡銘文圖集》上冊頁232圖223“毋棄故而娶新銘圈帶鏡”亦即此鏡,其下“鑒評”解釋所謂“亦成親,心与心”句謂“咱们早已成了家,心心相印有感情”。[16]  圖三 按其銘應改讀作: 長毋相忘,俱死葬(?)何傷。 心與心,亦成(誠)親,毋棄故而娶新。 “忘、傷”(陽部)、“親、新”(真部)分別押韻;此由外圈旋讀入裏圈,其接續位置、順序亦正合。“心與心,亦成(誠)親”句謂“(咱們兩人)的心和心,也確實是那麼親近”。 鏡銘中還有“心與心,【亦】成(誠)親,終不去子從沱(他)人”[《漢鏡銘文圖集》上冊圖168、《漢鏡銘文書法》圖112“西漢中期心與心亦成親銘草葉鏡(殘)(海鳴先生藏)”[17]]、“心與心,亦誠親,終不去子從沱(他)人。所與子言,不可不信。”[《漢鏡銘文圖集》上冊圖107西漢早期心與心亦誠親銘花瓣鏡(趙亞弟先生藏)等]舊亦多誤釋。如後者曾被釋讀、斷句爲“心與心,亦誠(成)親,終不去,子從沱(他)人。所與予言,不可不信”,解釋謂“子” “應是專指女子”, “‘從’當指從夫”, “一對相愛已久的戀人,卻出現了‘子從他人’的狀況,當是悲哀之極”。[18]大誤。後來《漢鏡銘文圖集》上冊圖107下釋文已有所糾正,作“心與心,亦誠(成)親,終不去子從沱(他)人,所與子言,不可不信。”但“誠”括注“成”仍誤。 下面來看問題較爲複雜的一些例子。 一、“君行有日”與“君有遠行”鏡 北京賞心齋梁鑒先生所藏“君行有日”鏡(如下圖四、圖五;圖五取自《漢鏡銘文書法》150),其內外圈銘文皆較特別。下面分別討論。  圖四  圖五 其內圈銘李零先生釋文和譯文作(爲便省覽,逐句加以對照;後同):[19] 君行有日反(返)毋(無)時。 【夫君出門已久,不知何日歸來。】 思簡(忿)〔忽〕,倘(尚)可沮(苴), 【你的心上沒有我,如果只是疏忽,此事尚可彌補,】 人㡀(憋)心成不足思。 【如果良心大壞,我又何必把你放在心上。】 其中“簡忿”李零先生謂“疑是‘簡忽’之誤”;“憋”訓爲“壞惡”;又懷疑末句的“成”亦可能讀爲“誠”,斷作“人㡀(憋)心/成(誠)不足思”。 王綱懷先生曾將此銘釋作:“君行有日返毋時,思簡念,尚可治,人兩心成不足思。”[20]孫克讓先生曾釋作:“思君,行有日,返毋時,思簡念,尚可治,人兩心,成不足”。[21]他們對“治”“兩”二字的釋讀,都是很正確的。但後來王綱懷先生在《漢鏡銘文圖集》(上冊頁263圖254)、《漢鏡銘文書法》(150等)中又皆改從李零先生說,即分別釋讀爲“沮(苴)”和“㡀(憋)”,殊爲可惜。有關字形對比如下: “治”字釋“沮”與其形不合,且失韻(原“時、治、思”押之部韻)。漢代文字“兩”字中部的豎筆可以往上穿出橫筆,中間的兩“入”形可以省作一個(看《秦漢魏晉篆隸字形表》頁531)。兩類變化出現在同一形上,即變作 後來在網上又看到一件此類銘文鏡新品,如下圖六:[23]  圖六 其銘作:“思闌忿,尚可治;人有兩心,成(誠)不足思也。”其中“治”字、“兩”字皆作普通標準形,益可爲前述釋讀之明證。綜上所述,此鏡銘當改釋爲: 君行有日,反(返)毋時。 思 人兩心,成(誠)不足思。 這也是送別詩,前引“端正心行如妾在”銘圈帶鏡云:“君行有日毋反(返)時,端政(正)心行如妾在。時心不端行不政(正),妾亦爲之,君能何治?”可相印證。“君行有日,反(返)毋時”,與其他鏡銘的“行有日,反(返)毋期”“行有日兮反(返)毋時”,〈盤中詩〉的“出有日,還無期”等相同,所述皆係夫君尚未出發時的情景,即出發已經有確定的日子,何時歸來卻還未定下(“君問歸期未有期”)。並非所謂“夫君出門已久,不知何日歸來”。此詩應作於夫君將出門之前而非出門已久之時。 “ 最初只看到“ 《楚辭·九章·懷沙》:“懲連改忿兮,抑心而自強。”以“連”與“忿”對舉, 我同意不少學者主張的讀爲“忿戾”之說,讀書會也表贊同。現在結合此鏡銘的“ 此詩所謂“不足思”云云,非謂妻子逕云丈夫不足思,而應係提醒對方不要變心——現在我們小有齟齬,尚係可彌補者;若你已有二心,那就不值得我思念、只能決絕了。即李零先生文所引“白珪之玷,尚可磨;斯言之玷,不可爲”等常見的“尚可”與“不/不足”對言的邏輯關係,亦與“聞君有兩意,故來相決絕”甚近(《樂府詩集》卷四十一〈相和歌辭·楚調曲上·白頭吟〉;又《玉臺新詠》卷一〈皚如山上雪〉)。 外圈銘李零先生釋文和譯文作: 君有遠行妾私喜。 【夫君出遠門,妾心暗自喜。】 饒自次,具某止。 【不管到哪裏,你都津津樂道,每個地點,詳詳細細。】 君征行來,何以爲信?祝父母耳。 【自你遠行在外,你都來信說什麼?無非祝願父母罷了。】 何木毋(無)疵(枝)?何人毋(無)友? 【哪棵樹沒有樹枝,哪個人沒有朋友?】 相思有常可長久。 【只有你常想着我,我常想着你,才能人長久。】 王綱懷(《止水集》頁40)、孫克讓先生皆釋作:“君有遠行,妾(敢)私喜,饒自次真□止,君旋行來,何以爲信,祝父母耳。何木毋疵,何人毋友,相思有常可長久。”所謂“真□止”,研究者或釋爲“其某止”。[26]按上海博物館藏鏡有一面有與此大致相同的銘文(如下圖七;末缺一“久”字),陳佩芬先生已疑“行來”上之字爲“旋”之訛;又疑“妾”下少一“敢”字。[27]上引王綱懷、孫克讓先生釋文,應皆本自此。李零先生謂:“上引上海博物館藏鏡漏掉‘某’字,則不成句。‘具’上多一橫畫,估計還是‘具’字。”  圖七 我們看所謂多一橫畫的‘具’具”字,或所謂‘具’真”字,加上其下之字,與上博藏鏡對應者的關係: 很明顯,此字是“莫”字;上博藏鏡也並非簡單地誤脫去“某”字,而實爲“莫某”兩字誤合爲了一字,其形上半是“莫”除掉下方“艹/大”形的部分,下方則是“某”下半的「木”旁之形。蓋因兩字輪廓甚爲相近,故各取上下而被誤合爲一。 漢代文字“莫”字中間所从多一橫筆作“目”形,是很常見的。其頭部變化,也頗爲多見。漢代文字“艹頭”每省作一長橫(包括本非从“艸”而只是漢代文字中已變作與“艸”形同者,如網上所見“日入萬”陶蓋之“萬”字作 兩所謂“征”或“旋”字,其形如下: 顯應改釋爲“從”。“從”字省从一人形者漢隸中多見,《木簡字典》中就收了30多例(頁298),主要是舊有居延漢簡中的字形。又後出漢簡如《敦煌漢簡》、《肩水金關漢簡(壹)》中亦多見,不必贅舉。[29] 綜上所述,全銘可改釋爲: 君有遠行,妾私喜: 饒自次(恣),莫某止。 君從行來,何以爲信?祝父母耳。 何木毋庛(疵)?何人毋友? 相思有常,可長久。 首句即反其他鏡銘中“君有行,妾有憂”之義而用之。“饒自恣,莫某止”,饒,優也,寬裕、安逸;謂夫君遠行即無人管束,可自己恣意而爲,沒人禁止她;此承“妾私喜”而言,其意甚明。蓋兩人前有齟齬或小口角,或即由丈夫禁止妻子作某事而致,故作此言。 “君從行來,何以爲信?祝父母耳”,這也是反着一般的此類念遠行之人之詩的意思來說的。跟一般謂託遠方來客帶來書信,信中所云“上言加餐食,下言長相憶”(漢樂府〈飲馬長城窟行〉)、“上言長相思,下言久離別”(〈古詩十九首〉之“孟冬寒氣至”)云云不同,這裏設想,你旅途中來信,盡可對我不聞不問(因你尚與我治氣),但事父母之禮仍不可廢,蓋叮囑夫君盡孝。 “何木毋疵”,李零先生謂“‘疵’疑讀爲枝或柴”,亦可不必。此“疵”(指樹瘤、節目之類)蓋暗指夫妻間出現了裂痕,係承上文而言。夫妻可言“如兄如弟”(《詩經·邶風·谷風》),又所謂“友于兄弟”,是朋友之“友”,亦自可用於夫妻。又如〈古詩爲焦仲卿妻作〉焦仲卿謂其母,“兒已薄祿相,幸復得此婦。結髮同枕席,黃泉共爲友”,亦即其例。“何人毋友”句,啟下“相思有常可長久”句而言,亦承上文而作一轉折。 總之,此鏡銘內外圈兩詩,皆可說係送別詩,且係在夫妻關係略有齟齬時丈夫出行所作。其意義皆較爲特別,頗可寶貴。 二、清白鏡 漢鏡中“清白鏡”是數量較大的一類,以首句言“絜清白而事君”得名。“清”或作“精”,故亦名“精白鏡”。“絜”即“潔”之古字,“絜/清白”與後文所論“姚/皎光” “精/昭折(晢)”“精/皎白”等相類,或讀“絜”爲“挈”訓爲“攜”“挈持”,似無必要。 “清白鏡”銘近年研究的一大進展,是第三句中“ 絜清(或精)白而事君,怨污驩(穢)之弇明。 鵬宇先生解釋謂: “絜清(或精)白而事君,怨污驩{穢}之弇明”是指鏡質清白,可持之事君(或夫),但是又懼怕時間久遠鏡面污穢而不再明亮。“微玄錫之流澤,恐疏遠而日忘”,玄錫指鏡藥,此二句是說要是沒有鏡藥的擦拭,很擔心您會因此而慢慢疏遠我,時間久了就把我給遺忘了。此四句一語雙關,既是以銅鏡的口吻自述,又代女子而言。 其說亦大體可從。但他從李零先生說將“驩”讀爲“穢”,此用字習慣頗爲獨特(並無同類例證),還可再討論。另銘文後半如何理解,也還值得再研究。 清白鏡銘常與所謂“昭明”鏡銘組成重圈/雙圈銘文。昭明鏡亦因其首句得名,最常見者爲“內清質以昭明,[31]光煇(輝)象夫日月。心忽(沕)穆而 值得注意的是,在跟這類“勶(徹)”字昭明銘同見的清白鏡銘中,“污驩”的“驩”字都是寫作“獾”的,跟後文另一“驩”字不同;其中“ 而在漢代文字中,“獾”又可能是“獲”字的異體;“獲”及“濩”正有“污”“辱”義。由此可以得到一個新的認識。下面分別敘述。 漢代文字中,“蒦”旁既有不少省去“又”形作“雈”的,“雚”旁也有不少省去“吅”形作“雈”的;換言之,寫作“雈”形的偏旁,既可以是“蒦”也可以是“雚”。同時,“蒦”旁又可繁化作上半从“雚”形,“雚”旁亦可下加“又”繁化作“ 整理者注謂:[35] “其將”上一字左旁似從“犬”,右旁从“雚”,在此疑用爲虜獲之“獲”。漢印“獲”字作“ 1975年版綫裝本大致相同的此段之後還有:[36] 武威所出《儀禮》漢簡〈少牢〉篇“羊鑊”“豕鑊”之“鑊”寫作“灌”,實以灌爲濩而借爲鑊,亦與以獾爲獲同例。 按其形及同類例如下:  〈少牢〉簡8“羊灌(濩-鑊)” 〈少牢〉簡8“羊灌(濩-鑊)”  北大漢簡〈反淫〉簡38“㡿(斥、尺)蠸(蠖)” 北大漢簡〈反淫〉簡38“㡿(斥、尺)蠸(蠖)” 《山海经·西山经》:“西四十五里,曰松果之山。濩水出焉,北流注于渭,其中多铜。”郭璞注:“濩水,一作灌水。”《山海經·南山經》:“(青丘之山)有鳥焉,其狀如鳩,其音若呵,名曰灌灌,佩之不惑。”郭璞注:“(灌灌)或作濩濩。”袁珂先生注謂:“《呂氏春秋·本味篇》云:‘肉之美者,獾獾之炙。’高誘注:‘獾獾,鳥名,形則未聞。獾一作獲。’即此鳥也。”[37]此’灌/獾”與’濩/獲”之異文,即保存在古書中之同類例。 以上的時空分佈狀況,充分說明“獾”之可爲“獲”是漢代人筆下普遍的習慣,絕非偶然的特別現象。 《廣雅·釋詁三》:“濩,污也。”王念孫《疏證》:“《楚辭·漁父》:‘又安能以皓皓之白,而蒙世之溫蠖乎?’蠖與濩義亦相近。”《韓詩外傳》卷一作“莫能以己之皭皭容人之混污然”。《廣雅·釋詁三》:“獲,辱也。”王念孫《疏證》: 《史記·屈原傳》云“不獲世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”獲猶辱也。〈士昬禮〉注云“以白造緇曰辱”是也。《方言》“荊淮海岱雜齊之間,罵奴曰臧,罵婢曰獲。齊之北鄙、燕之北郊,凡民男而壻婢謂之臧,女而婦奴謂之獲”,亦辱之義也。上文云“濩、辱,污也”,濩與獲古亦同聲。 《方言》卷三“獲,奴婢賤稱也”,錢繹箋疏:“濩、蠖並與獲相近者,污辱之稱也。”又王念孫《讀書雜志·史記第五·屈原賈生列傳》“不獲”條: “不獲世之滋垢,皭然泥而不滓者也”,念孫案:獲者,辱也,言不爲滋垢所辱也。鄭注〈士昬禮〉曰“以白造緇曰辱”是也。下句“泥而不滓”,卽承“不獲”言之。《廣雅》曰“獲,辱也”,又曰“濩、辱,污也”,“濩”亦“獲”也,古聲義同耳。 漢嚴忌〈哀時命〉:“務光自投於深淵兮,不獲世之塵垢。” “獲/濩”與“污”讀音極近,關係密切。如馬王堆帛書〈陰陽五行甲篇〉用“濩”爲“汙”。〈雜占之三〉1上“ 從詞義特點來看,“污獲”之釋也是很合適的。我們知道,青銅鏡面由於氧化作用而逐漸晦暗不明,是整個鏡面(至少是大部分鏡面)同步或者說“成片地”變得不清的。這種情況,用意義特點重在“不潔”(含有“骯髒”義)的“污穢”來形容/描述,感覺是不如“污獲”準確的。鏡面不清,古書或用“霧如”“矇然”(《淮南子·脩務》:“明鏡之始下型,矇然未見形容;及其粉〈扢〉以玄錫,摩以白旃,鬢眉微豪可得而察。”)一類詞形容,亦即後世多言的“昏鏡”(與“明鏡”相對;劉禹錫有〈昏鏡詞〉)。同訓爲“污”的「漫/浼”,與“污”一樣,都具有“大面積同時鋪開”( “瀰漫”)的詞義特點;與“污” “漫/浼”分別有很近的同源關係的表示“塗抹”的“杇” “墁”等詞,也很明顯地同樣具有此類詞義特點。與“污”同源的“濩”亦相類。“濩”有“布散”之意,見於“尃濩”“布濩”“渭濩”等雙音詞。 王弼本《老子》第十章滌除玄覽,能無疵”,帛書《老子》甲本作「脩除玄藍(鑒),能毋疵乎”(〈道〉篇108行),乙本作“脩除玄監(鑒),能毋(有)疵乎”(〈道〉篇51行上),北大漢簡本作“脩除玄鑑,能毋有疵虖”(簡145)。研究者已經指出,諸文當理解作“修除玄鑒”,即清除鏡面上的污垢之意。[40]所謂“能無疵乎”,即就其氧化特甚之某處、在將大片“污獲”清除後所餘下之“斑點”而言。由此,也能體會出鏡面之“污獲”的特點。 總之,清白鏡銘所謂“污驩”之作“驩”者,係由本作“獾”者變來,而作“獾”者又本係“獲”字之異體、簡體,用爲“污”義,與動物名之“獾”字無關。這也並不奇怪。鏡銘中常見的“以之爲鏡置文章”,即以銅爲鏡、並在上面鑄出各種花紋之意,而大量的“置”字已誤爲“宜”,可以說已“習非成是”,跟“獾(獲)”之誤爲“驩”極爲相類。 下面來看清白鏡銘的後四句。李零先生釋文、譯文作: 懷糜(媚)美之窮(躬) 慕窔(窈)佻(窕)之靈景(影), 我們將前兩句改釋爲: 懷橜(厥)美之窮(躬) 並認爲其口氣並非但願對方能懷念、能思慕“我”,而是謂自己懷念、思慕對方。下面分別敘述。 先說所謂“糜(媚)”字字形。有關諸形如下:  《古鏡今照》44 《古鏡今照》44  《千鏡堂》20 《千鏡堂》20  《故宮藏鏡》22[42] 《故宮藏鏡》22[42]  保利2015春拍“國有善铜-中国铜镜专场”第6639號 保利2015春拍“國有善铜-中国铜镜专场”第6639號  江蘇實成2011年秋拍第0437號=北京金懋2011春拍第1114號 江蘇實成2011年秋拍第0437號=北京金懋2011春拍第1114號其中前三例即前所說同銘作“勶(徹)”不作“泄”者,時代最早,文字亦原始工整。其字釋爲“糜”,於形完全不合。我曾指出,北大藏漢簡〈反淫〉中有兩字與上舉諸形爲一字:[44] 原未確識。按後者就是“橜”字,其形亦數見於漢代早期「清白”鏡銘……,至於其中“屰”旁多已簡化、筆劃收縮變爲“王”形,也很正常,可舉北大漢簡〈倉頡篇〉簡65“蟨”字  形所从爲佳證。 形所从爲佳證。………… “清白”鏡銘謂“懷橜(厥)美之 (责任编辑:admin) |