|

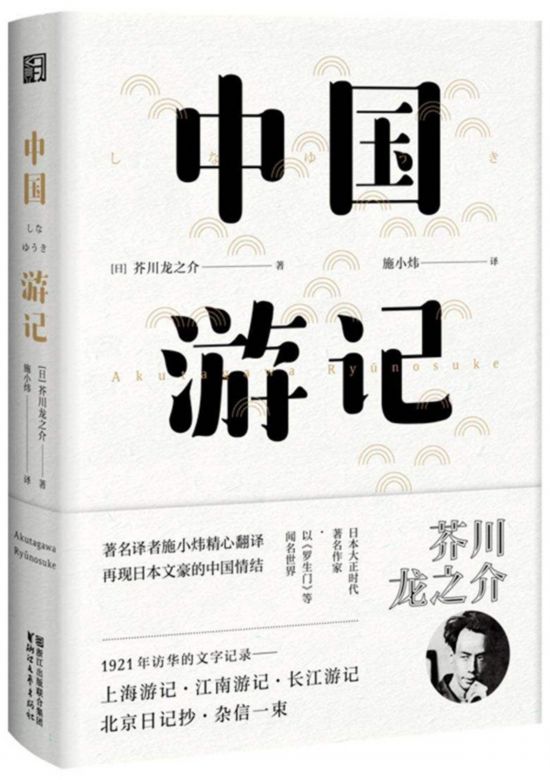

1921年春天,日本作家芥川龙之介以大阪每日新闻特派记者的身份前往中国环游一百二十天。 三年前,好友谷崎润一郎已先他一步踏访大陆,由北往南,两个月走了很多地方,仿佛看见了一个古代的中国,充满“中国趣味”,他在作品中大肆赞美江南人美物美,甚至后悔没把满洲、朝鲜的钱省下来游历苏杭。 彼时的日本,正在急剧西化中,文人厌恶国内的西洋情调,与之相抵,便宣扬“中国趣味”。于是,随着1918年海陆交通的发展,加之在军事上控制了朝鲜、东北这一通往东亚大陆的要津,日本国内掀起一场中国旅游热,文人政客纷纷买船游去,寻找李杜苏白笔下的诗意中国。 谷崎润一郎的“中国趣味” 日本对于昔日的中国老师,即后来被其打败的“东亚病夫”,内心一直很纠结,这纠结在谷崎润一郎中国行后第二年(1922年)写的一篇文章《中国趣味》里尤可见出,现引来开篇一段: “说起中国趣味,如果只是把它说成是趣味的话,似乎有些言轻了,其实它与我们的生活似有超乎想象的深切关系。今天我们这些日本人看起来差不多都已经完全接受了西欧的文化,而且被其同化了,但出乎一般人的想象,中国趣味依然顽强地植根于我们的血管深处,这一事实很令人惊讶。近来,我对此尤有深切的感受。有不少人在以前认为东方艺术已经落伍了,不将其放在眼里,心里一味地憧憬和心醉于西欧的文化文明,可到了一定的阶段时,又回复到了日本趣味,而最终又趋向于中国趣味了,这样的情形好像很普通,我自己也是这样的一个人……对于如此魅力的中国趣味,我感到有一种如景仰故乡山河般的强烈的憧憬。” 来中国,谷崎是自掏腰包,芥川却是肩负写稿任务的公派旅行,势必只有交出一部不落前人俗套的作品才算不辱使命。于是,带着要和老友“抬抬杠”的打算,更有几分跻身列强之国民的傲慢,芥川上路了。 因为存心要“说说中国的坏话”,一路所见,便均是不出所料的失望: 谷崎眼里“恋人般”的西湖,在芥川这里索性连湖都不是了,不过一片“大大的水田”;清末重修的寒山寺,“俗不可耐,什么月落乌啼,何从谈起”;扬州城则破败不堪,纵然“腰缠十万贯”到此一游,也定会索然无味;秦淮河“乃平凡之污水沟也……古人云:‘烟笼寒水月笼沙’,此般风景已不可见。今之秦淮,可曰乃俗臭纷纷之柳桥也。” 谷崎的中国游记对芥川影响实在太大,以至于每到一处,他都忍不住把这位老友拉出来开涮一番,来一句:面对此景,我实在无法像谷崎润一郎那样沉溺于浪漫之中了。 可西湖实在太美,芥川一不小心就会“变节”——“西湖!此刻我的确满溢了西湖情结。茫茫烟水之上,中天云裂处,流溢出窄窄的月光。而横亘水面的,一定不是苏堤便是白堤。堤上呈三角形高高拱起的照例是座双拱桥。这美妙的银色与黑色,到底是在日本无缘一睹的。我坐在颠簸的车上,不禁挺直了身体,久久顒望着西湖。”苏州比之杭州更美,“苏州是个好地方啊,依我说是江南第一,尚未染上老美情趣,光这一点就十分难得了。” 不过由于记者的职业要求,“写作中国游记,必须时时突破礼节,才能有泼辣的描写”,芥川不得不克制心中这不时泛起的中国情结。为了赚稿费,也是拼了! 芥川龙之介的傲慢与偏见 芥川的中国行,并不全然为了检验中国趣味,他的观察,当然也不会只停留在听风赏月的层面。作为一名记者,他希望接近底层中国人的生活,以写出更生动的作品。 他所住酒店的门口,蹲着一位卖花的老妇,骄横的美国水兵一脚踩翻了她的篮子,鲜花散落一地。水兵视若无睹扬长而去,老妇竟连一声抗议都没有。芥川同情心大起,走过去送给她一些钱。可她并没有表示感谢,反而紧追上来,缠住芥川要求给更多的钱。芥川无法理解,对恶人,她逆来顺受;而好人,在她眼中则是弱者,必须继续加以压榨。 在上海,朋友带他去湖心亭看荷花风景,结果青天白日之下,一个男人正奋力往荷花池里小便。对此,芥川写下了这样一段文字:“陈树藩叛变,白话诗正在走下坡路,这类事,根本不在这个留辫子男人的话下。”他心中不由感叹道:这还是我在书中看到的那个诞生了杜甫、岳飞和王阳明的中国吗? 他也拜访了章太炎、郑孝胥一些大人物,可从他们口中,并不能听出什么复兴中国的高明主张。 一路积攒的不满和不屑,让芥川看中国的眼光更加怪异夸张。来到南京,这座古都的荒凉令他感到十分意外,中国导游告诉他,这个城市“约有五分之三的地方都是旱田和荒地”。路旁高大的柳树、将要倒塌的土墙和成群飞舞的燕子,勾起他怀古之情的同时,他也寻思着要是把这些空地都买下来的话,或许能一夜暴富也未可知。于是便用一种房地产商的口吻开导导游: “要是趁现在买下来多好。浦口发展起来的话,地价肯定会暴涨。” 然而导游拒绝了芥川的好意,因为中国人都不考虑明天的事,决不会去做买地那样的傻事,他也不会考虑,因为看不到人生的任何希望: “首先不可能考虑。不是被烧掉房子,就是被砍掉脑袋,明天的事没人搞得懂。这点和日本不同。反正现在的中国人不去关心孩子的未来,而是沉湎于没救和女人。” 如果不是写在芥川的《中国游记》里,真不敢相信,1921年的南京人会如此绝望。芥川于1927年自杀,他不可能预测到后来的形势发展,不会想到他死的那年,国民政府会在南京成立,这个城市因此进入一个从未有过的繁华期。不会想到在他死后十年,日本人的军队气势汹汹地征服了这座城池。也不会想到,经过八年艰苦卓绝的斗争,中国人又把他们赶回了日本。 1926年,芥川死前一年,谷崎润一郎第二次来到中国。这次只在上海逗留了一个多月,几乎是文学之旅,被田汉、郭沫若、欧阳予倩等中国作家盛情接待喝到吐,了解到中国社会苦于殖民地化的现实,回国后不再写“中国趣味”,代之以大写日本的东方风情。  芥川龙之介《中国游记》 村松梢风的原乡之旅 受到芥川龙之介的刺激,不太成功的日本作家村松梢风决定前往中国寻找灵感。芥川那夸张的、多少有些寻奇猎异的文字无疑打动了梢风的心。 梢风的第一次中国行是在1923年,一来即被上海的魅力吸引,此后十年间,几乎每年都要造访中国。相比谷崎、芥川式的走马观花,这位浪荡子行旅途中,吃喝嫖赌无一缺位。也因为如此,笔墨所涉就相当广泛,对中国的观察更为全面客观。 在《梦寐之乡》一文中,梢风写道:“每次溯入长江,不知何故,此时无限的亲切、喜悦、感激等诸般心情一下子都涌上心头,最后变成一种舒畅的伤感,禁不住热泪盈眶,沧然而涕下。”这一刹那自心灵深处涌发出的“独怆然而涕下”的感动,差不多成了梢风以后感受中国、观察中国的一个基本支点,但并不是所有日本人都会有这种文化寻根式的感动。 1928年10月,梢风再度来到中国,这次他主要将目光转向南京,要亲眼观察一下北伐战争之后国民党新政权下的中国面貌。“在最近的世界历史中,最令人关注的地方应是南京吧。在南京……汇聚了现代中国的所有的精神。因此,要理解新的中国,首先必须要了解南京。” 梢风徜徉于庶民气息浓厚的茶馆和书场,在六朝遗迹中留下屐痕处处,也去访问了曾留学日本的国民革命军军医总监陈方之、南京市市长刘纪文,对国民革命后的新气象颇有赞叹。他还拜访了一位栖居在秦淮画舫中的陆军师长,政府的艺伎禁令之下,云集河中的秦淮画舫成了无用的废物,而由于南京人口激增,房子满足不了市场供应,这些带有厨房、卧室的豪华画舫有的便被当成房屋租了出去。 他对初步建成的宏大的中山陵惊叹不已:“我以前曾屡屡听到一种颇为极端的论点,即在现代中国无艺术,我私下甚至也曾这么认为,但这次亲眼目睹了这中山墓的宏大工程,获悉现代中国也还是有伟大的艺术,内心感到难以言状的欣慰。” 另一方面,首都进行的现代化改造,使得古物遗迹加速毁灭。看着荒草凄迷中的明孝陵,梢风慨叹:同样是创下了恢复汉民族主权的不朽功绩,明太祖和孙中山的境遇差别未免太大,他认为,“从民族主义的立场出发,也应该在今天对明陵多少加以修缮保护,这也是对祖先应尽的义务。” 总之,他感受到一种新,基本是处在一种虚饰的气象。他一方面感到某种鼓舞,一方面却有一种怅然若失之感。 相比较而言,梢风这一时期对中国的描述不管如何五色杂陈,却始终带着一种温情,没有芥川那样的冷眼。但在“1.28上海事变”之后,村松梢风还是表现出在作为作家之前他首先是个“日本人”,开始鼓吹对华侵略,这也是那一时代大多数日本人难以逃脱的宿命。比如曾用日文改写了许多中国古代小说,参与过《大鲁迅全集》的翻译,与郁达夫、田汉等曾相交颇厚并两次来中国游历的佐藤春夫,在上海事变后不久,就逐渐沦为“大东亚战争”的吹鼓手。而像谷崎润一郎那种,为回避对法西斯的支持,沉浸于关西风土人情创作而被视作“反战”作家的,并不多见。 (责任编辑:admin) |