|

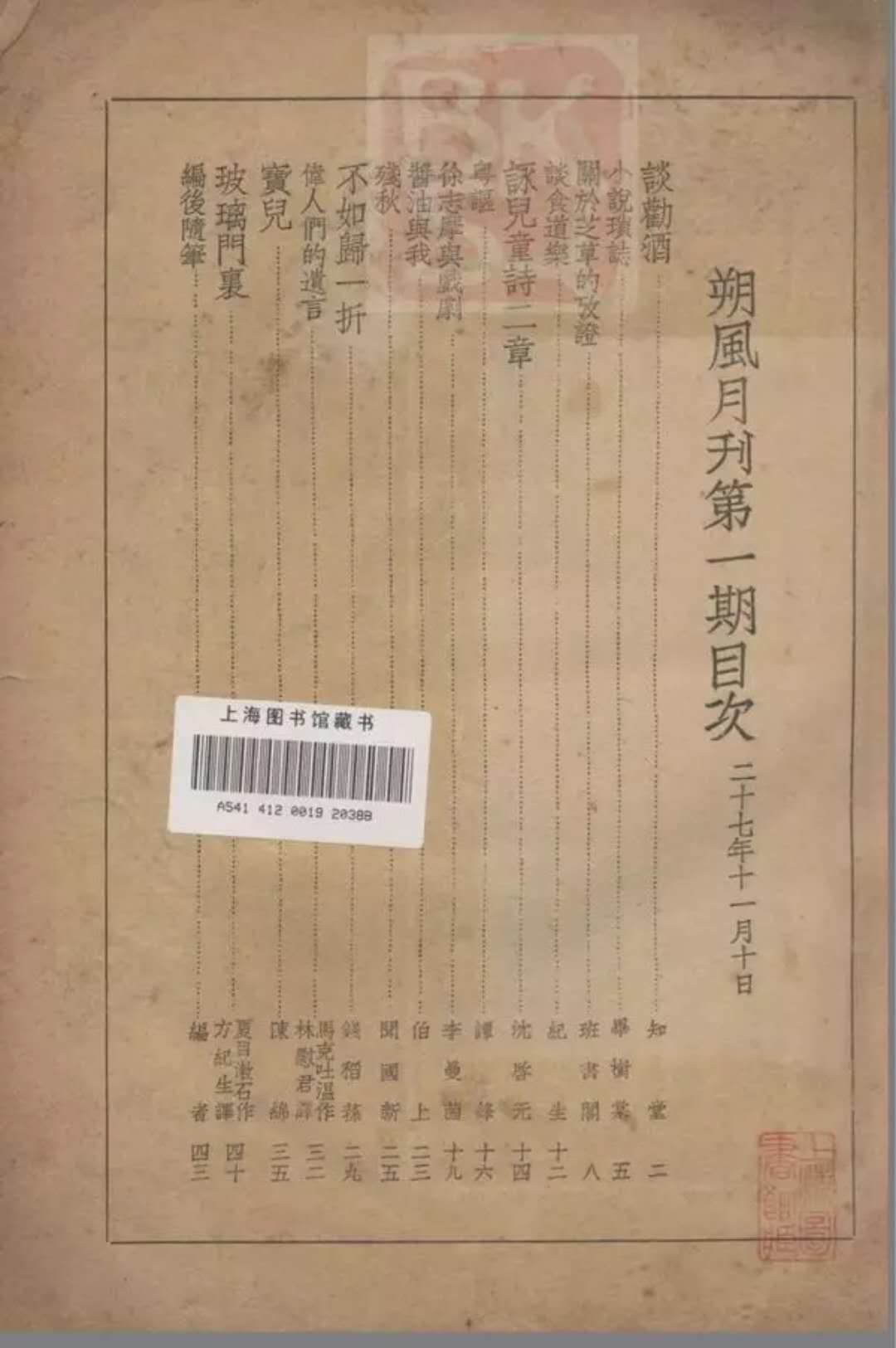

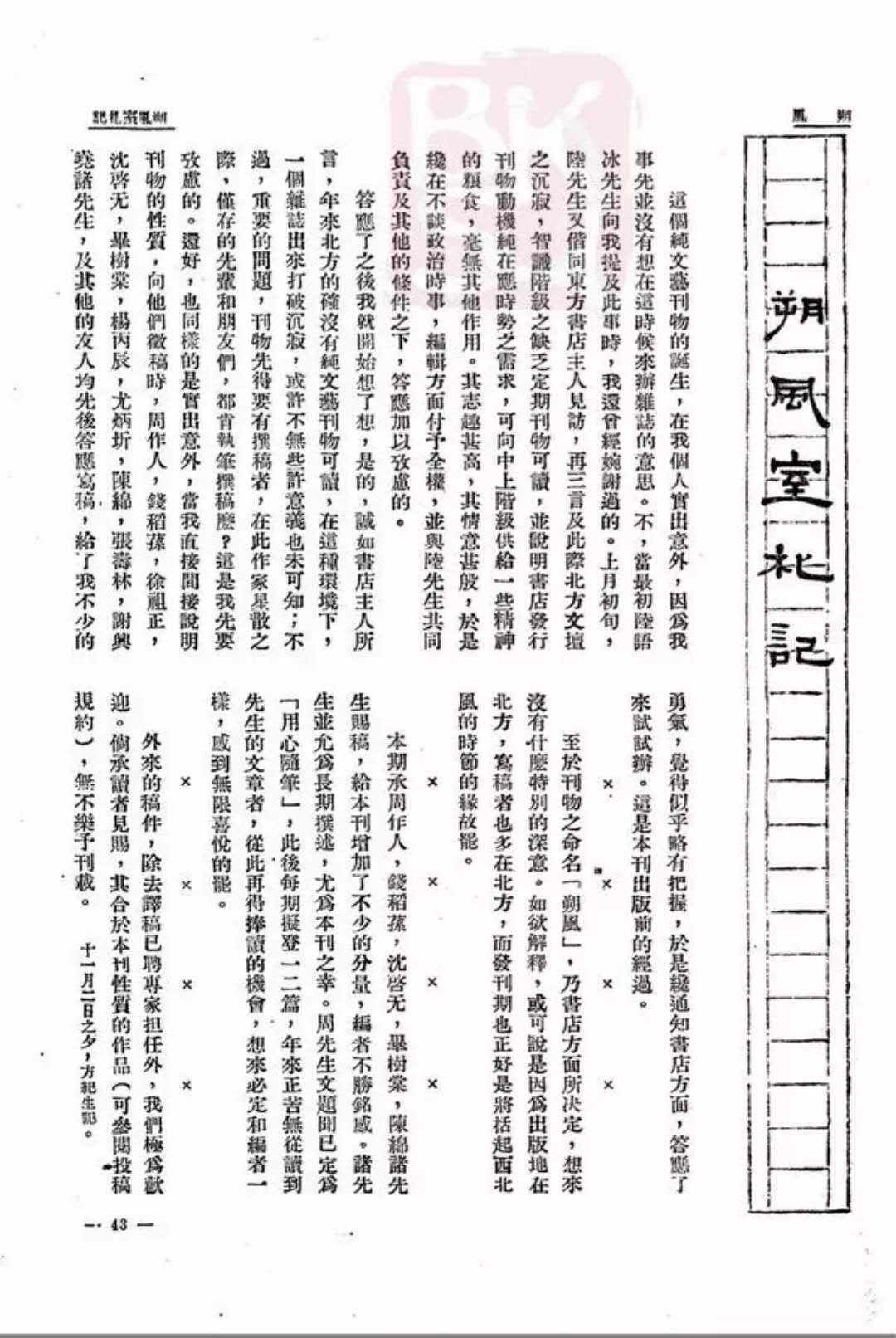

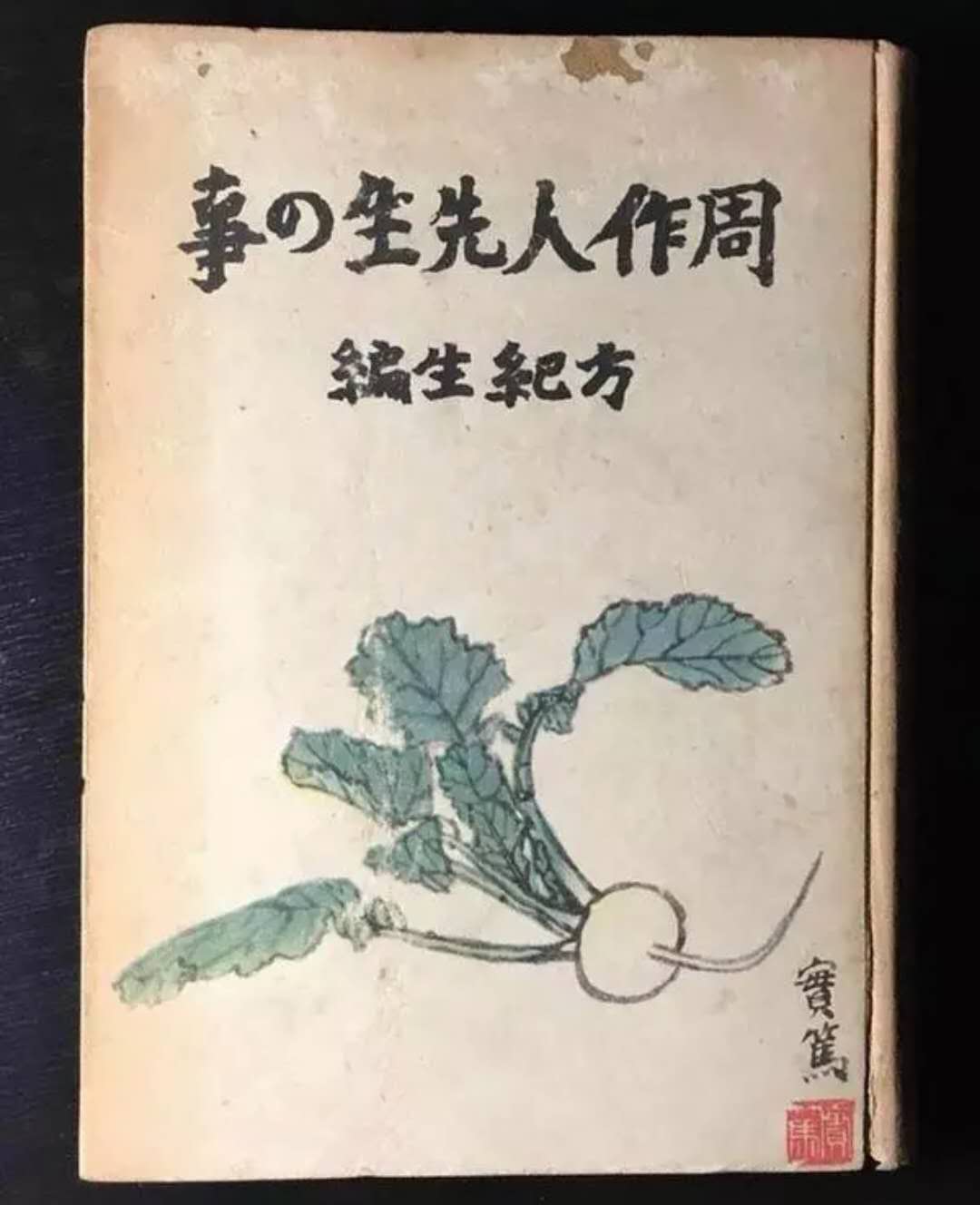

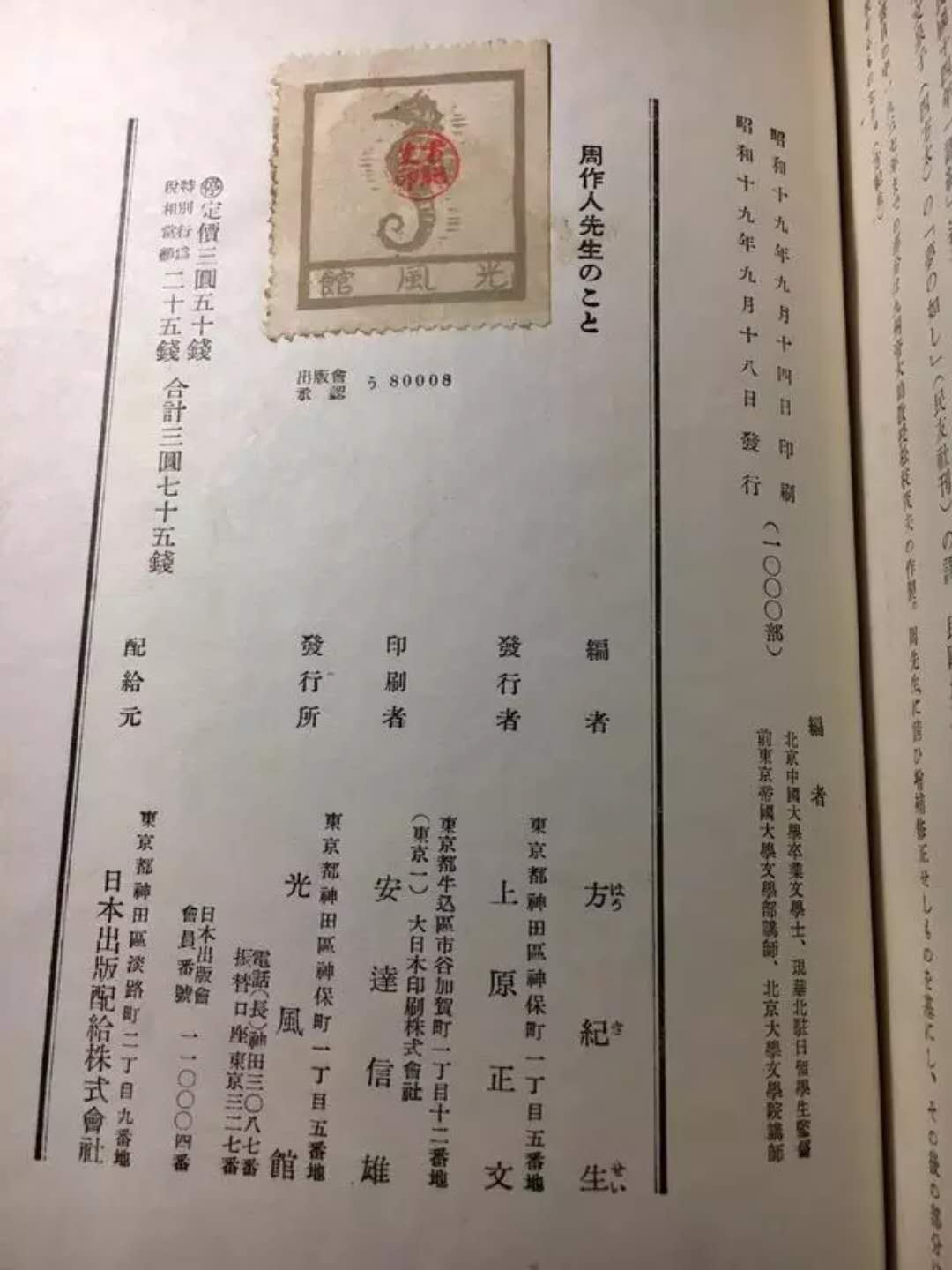

周作人集外文的辑佚工作是一项宏大的系统工程,经过陈子善等众多研究者的“探幽发微,钩沉辑逸”(柯灵语),大量的周作人集外佚文已被发掘、整理和研究,但仍有不少遗漏。笔者注意到周作人的不少文章在收入集子时,文末的附记未被收录,散落在旧期刊上。止庵、陈建军、赵国忠等师友钩沉过数篇附记,笔者之前辑录并钩沉过的《〈现代戏剧上的离婚问题〉附记》《〈穿靴子的猫〉附记》《〈希腊人的好学〉附记》等,都是证明。近日在赵国忠老师的帮助下,又找到数则“附记”,颇为好玩,对此略作钩沉。 一 近日笔者翻阅冯和仪(苏青)主编的《天地》,注意到1944年2月10日出版的第五期刊发的《论小说教育》,署名知堂,收入上海太平书局1944年11月初版的《苦口甘口》时,文后的附记失收,先照录如下: 这篇文章写好了已有几个礼拜,因为想不出题目,所以一直搁置到了现在。今日整理旧稿,匆忙的改定几个字,加上标题,打发出去完事。反正多留也未必能想出更好的题目来。不过重读一遍,不禁颇为感慨,近来所写文章多近积极,用意固佳,而文就多不足取,未免有唐丧时日之感,念之怅然。 《论小说教育》,写毕于1943年12月8日,发表于1944年2月10日,根据《附记》可知,周作人是在1943年12月8日之前就写了初稿,最终是在初稿的基础上,“匆忙的改定几个字,加上标题”才投给《天地》的。 苏青在《编者的话》中提到,“知堂先生的《论小说教育》是特地为本刊写的,语重心长,知识分子读之当有所猛省”。张爱玲的《烬余录》与《论小说教育》一样,都刊于本期的“谈天说地”栏,苏青也有精彩的点评,“张爱玲女士的《烬余录》描摹香港战时状态,淋漓尽致,非身历其境者不能道出”。 更好玩的是,笔者还注意到,文载道在《苏泰散策记》中提到,他在乘火车从上海到苏州的路上,就读到了《论小说教育》,“车过了真如,窗外忽然下起霏微的雨点来了。心想我们的运气未免太坏了一些,万一天不作美,像前几天那样的洒它三两天,岂不虚负此行了吗?心里一纳闷,就只有抽出纸烟与书本来消遣。刚巧《天地》第四期已出版了,冯主编正带着一大叠打算往苏分送,我就顺手取得一份,一开头看到有知堂翁的《论小说教育》一文,于通俗文学的效果上发挥许多的警句。其先面还引自《庚子西狩丛谭》中的故事,而凑巧我这次随身所带的唯一的书也就是这册《丛谭》,于是又乘此看完了几节”。或许文载道写此文时未及细查,他把刊登《天地》的期数记错了,应是是第五期,不是第四期,这是需要说明的。 1944年10月1日出版的《天地》第十三期刊发的《雨的感想》,署名十堂,收入上海太平书局1945年8月初版的《立春以前》时,文后的附记同样失收,先照录如下: 鄙人喜用别号,其后限用一两个,聊表示作文负责之意,唯日久易取厌,今将改用旧法,随时编造,反正只是闲适之谈,无甚触犯,虽仍在走马,而不求闻达,亦可望见谅于人,任其在文坛外流浪,斯幸甚矣。东郭十堂拜启。 《雨的感想》,1944年8月23日作。《灯下读书论》,1944年8月2日作,发表于1944年10月出版的《风雨谈》第十五期,同样署名十堂。这应是周作人最早使用“十堂”这个笔名发表文章。而周作人第一次使用“东郭生”是在1944年12月18日《新民声》报发表《十堂笔谈一·小引》时。 周作人在《雨的感想》的《附记》主要提到笔名的使用问题,不再局限于知堂、启明等笔名,“日久易取厌,将改用旧法,随时编造”,因为在他看来,都是“闲适之谈”。的确如此,无论是周作人还是鲁迅,在现代作家中使用笔名的数量都是名列前茅的。周作人的笔名太多,发表文章的报刊种类也多,因此他大量的集外文有待于进一步发掘。单是鲁迅的笔名,仅我所见,就有李允经著的《鲁迅笔名索解》、高信著的《鲁迅笔名探索》等研究专著,此外还有中国金石篆刻研究社筹务会编的《鲁迅笔名印谱》等。笔者也期待关于周作人笔名的研究专著早日问世。 除了《论小说教育》《雨的感想》,《天地》还发表过周作人四篇文章。1943年12月10日出版的第三期刊有《武者先生和我》,署名知堂。1945年1月1日出版的第十五、十六期合刊有《关于测字》,署名十堂。1945年2月出版的第十七期刊有《女人的禁忌》,署名什堂。1945年6月出版的第二十一期刊有《风的话》,署名十堂。 张爱玲的《封锁》《公寓生活记趣》《道路以目》《烬余录》《谈女人》《童言无忌》《中国人的宗教》《谈跳舞》等,都是在《天地》上发表的。周作人在《天地》上发表的文章虽然不如张爱玲那么多,但总计二十一期的《天地》就有六期刊有周作人的文章,也不能算太少吧。我们在关注张爱玲与《天地》的同时,也理应关注周作人与《天地》。我们在关注张爱玲与苏青的同时,也理应关注周作人与苏青。胡兰成在《谈谈苏青》中对苏青与周作人作了对比,“她的文章和周作人的有共同之点,就是平实。不过周作人的是平实而清淡,她的却是平实而热闹”。1944年1月出版的《天地》第四期,刊前有周作人的照片,题字“奉赠 冯和仪女士 周作人”,同期还刊有张爱玲、柳雨生等人的照片。另外,苏青的《浣锦集》《饮食男女》《结婚十年》三部作品集,都由周氏题签。 二 《文学杂志》创刊于1937年5月1日,主编是朱光潜,周作人是编委会成员之一。创刊号上刊有《谈笔记》,署名知堂。“我看中国游戏文章,常想到日本的俳文,虽然讲起俳文又非回到游戏文章上来不可,这样说法似乎有点缠夹,但这是事实如此,因为俳文的根源可以说是本在中国,然而两者在本国文学上的地位却又很有不相同,把他们拉在一起来看看,不但好玩也是很有意思的事吧”,周作人为此在1937年6月1日《文学杂志》第一卷第二期专门写了《谈俳文》,署名知堂。文后有两则附记,但在收入北京新民图书馆1942年3月初版的《药味集》时,第二则附记失收,照录如下: 我写这篇小文本想略谈中日俳文之异同,可是很不容易写,又因小病,原想偷懒暂时中止,乃编辑先生不肯放免,勉强写此应命,中国部分未曾说及,甚不满意,但亦不得已,只得俟将来有机会再来饶舌耳。二十六年四月十八日记于北平。  《谈俳文》附记 本期作者阵容庞大,除了周作人,还有梁实秋、沈从文、施蜇存、萧乾、何其芳、朱自清、李健吾、林徽因等。这期的《编者后记》对周作人的《谈俳文》作了简明扼要的分析,“我们不懂日本文而对于日本文学感到兴趣的人们大半要感谢知堂先生。在本期里他告诉我们俳文在日本是怎样起来的,它的性质如何,风格如何,又举了一些实例让我们尝鼎一脔。他以后还要谈到中国的俳文。读这篇文章所得的情趣使我们联想到《希腊选本》里许多隽语,很希望有人——最好还是知堂先生——像谈俳文似的拿它来谈一回”。 “略谈中日俳文之异同”,“中国部分未曾说及,甚不满意,但亦不得已,只得俟将来有机会再来饶舌耳”,“现在想来略谈中国的俳文,这件事却是不大容易”,但周作人最终还是在1937年7月1日出版的《文学杂志》第一卷第三期写了《谈俳文》的续篇——《再谈俳文》,这期的《编者后记》提到,“知堂先生的《再谈俳文》是上期《谈俳文》的续篇。前文侧重日本,此文则侧重中国。他从古代俳文溯起,一直溯到明清小品文。俳文的倾向是由‘替政治或宗教去办差’转到‘游戏就是正经’,他认为这是‘往好的一方面转’”。 三 1938年11月10日出版的《朔风》创刊号,刊有《谈劝酒》,署名知堂,文后有四则附记,但在收入北京新民图书馆1944年9月初版的《秉烛后谈》时,第四则附记失收,照录如下: 此文前曾交予文学杂志,而杂志停刊,遂又退回。今纪生来索稿,以此付之,已在一年后矣。二十七年十月二十三日。 朱光潜主编的《文学杂志》1937年8月1日出版了第四期,因抗战爆发被迫停刊,直至1947年6月1日才复刊。由这则附记可知,周作人最初是把《谈劝酒》给了《文学杂志》,因为“杂志停刊,遂又退回”,方纪生向周作人索稿,周作人才把它交《朔风》发表的。  《朔风》创刊号目录  《朔风室札记》关于周作人的评论 编者方纪生在1938年11月2日写的《朔风室札记》中提到,当他向周作人等约稿时,“均前后答应写稿”,“本期承周作人,钱稻荪,沈启无,毕树棠,陈绵诸先生赐稿,给本刊增加了不少的分量,编者不胜铭感”,“周先生文题闻已定为用心随笔,此后每期拟登一二篇,年来正苦无从读到先生的文章者,从此再得捧读的机会,想来必定和编者一样,感到无限喜悦的罢”。 除了《谈劝酒》,周作人还在《朔风》发表过两篇:一是1938年12月10日出版的第2期的《谈搔痒》,署名知堂;二是1939年1月10日出版的第三期的《女人骂街》,署名知堂。方纪生在第三期的《朔风室札记》中提到,“编者极感谢知堂先生,他接连给我们文章,那样有趣味而又含蓄着隽智的文章,为本刊增加无限的光采。本期《女人骂街》一文,尤令人百读不厌”。 关于周作人与方纪生,也有些史料值得注意。方纪生主编过《北平晨报》的副刊《风雨谈》,发表过周作人的六篇文章,如《妇人之美》《桑下谈小引》等。据姜德明的《周作人纪念集》可知,东京光风馆1944年9月出版过方纪生编的《周作人先生的事》,可视为日本版的周作人六十诞辰纪念集,收录了武者小路实笃、佐藤春夫等日本作家所写的十八篇文章,“附录周作人谈日本的文章四篇”,“编者方纪生除写了序言外,又写了《周作人点滴》,并编制了周的著作年表。此外,还收有周的墨迹、照片等多幅插图”,印数只有一千册。周作人也曾为方纪生译的冈仓天心著的《茶之书》作序,收入上海太平书局1945年8月初版的《立春以前》。  方纪生编的《周作人先生的事》的封面  方纪生编的《周作人先生的事》的版权页 四 1923年11月18日出版的《歌谣周刊》第33期、11月25日的《歌谣周刊》第三十四期刊有《儿歌之研究》,署名周作人。在文末有一段附记,收入上海儿童书局1932年3月初版的《儿童文学小论》时失收,现照录如下: 这篇文章是十年前的旧作,曾载在《绍兴县教育会月刊》上,又在本校日刊上转载过一遍,因为现在还偶然有人问起,所以又拿出来附登在这里。文中很有错误的地方,如“一阵秋风一阵凉”这一篇,经常维钧先生指出,系唱本的断片,不是纯粹的儿歌;现在不及一一改正,因为原系旧作,不如仍旧,以存本来面目,偶有一点新的意见,当等机会另行写出了。 一九二三年十月二十二日 周作人曾被推选为绍兴县教育会会长,主编《绍兴县教育会月刊》。经笔者查阅,《儿歌之研究》最初刊于1914年1月20日出版的《绍兴县教育会月刊》第四期,署名作人,同期还刊有《征求绍兴儿歌童话启》,署名周作人。后来又刊于1918年10月29日至1918年11月5日出版的《北京大学日刊》第两百三十九期至第两百四十五期。 《关于祭神迎会》,刊于1943年9月10日出版的《杂志》复刊第十四号,又刊于1943年10月1日出版的《艺文杂志》第一卷第四期,均署名药堂。笔者注意到,《艺文杂志》版比《杂志》版少了文末的附记,并且在收入北京新民图书馆1944年1月初版的《药堂杂文》时也失收了,先照录如下: 六七年前曾写《日本管窥》,以为中日国民性之殊异在宗教信仰上最为明显,日本国民富于宗教情绪,故感情往往超越理性,后作《日本之再认识》,重申此意。今年炎夏无事可做,偶忆及故乡祭赛行事,略举实例,小作比较,唯自恨对于宗教完全是外行,或恐所说未必有当耳。 由附记可知,《关于祭神迎会》是周作人对《日本管窥》《日本之再认识》涉及的中日国民性这一话题思考深化的结晶。 周作人读完柳田国男著的《日本之祭》,虽然坦言“我虽然极看重日本民族的宗教性,极想在民间的祭祀上领会一点意义,而对于此道自己知道是整个的门槛外人,所以这回也不是例外,除了知悉好些事情之外,关于祭的奥义实在未能理解多少”,但毕竟引发了他对中国与日本祭祀差异的思考,并以故乡的迎神赛会为例,对这一话题作了分析,“日本国民富于宗教心,祭礼正是宗教仪式,而中国人是人间主义者,以为神亦是为人生而存在者,此二者之间正有不易渡越的壕堑”。 最后值得一提的是,本文所披露的六则附记,不见于周作人生前编的集子,也不见于《周作人散文全编》《周作人集外文》《周作人年谱》《周作人研究资料》,当为集外小文。 (责任编辑:admin) |