|

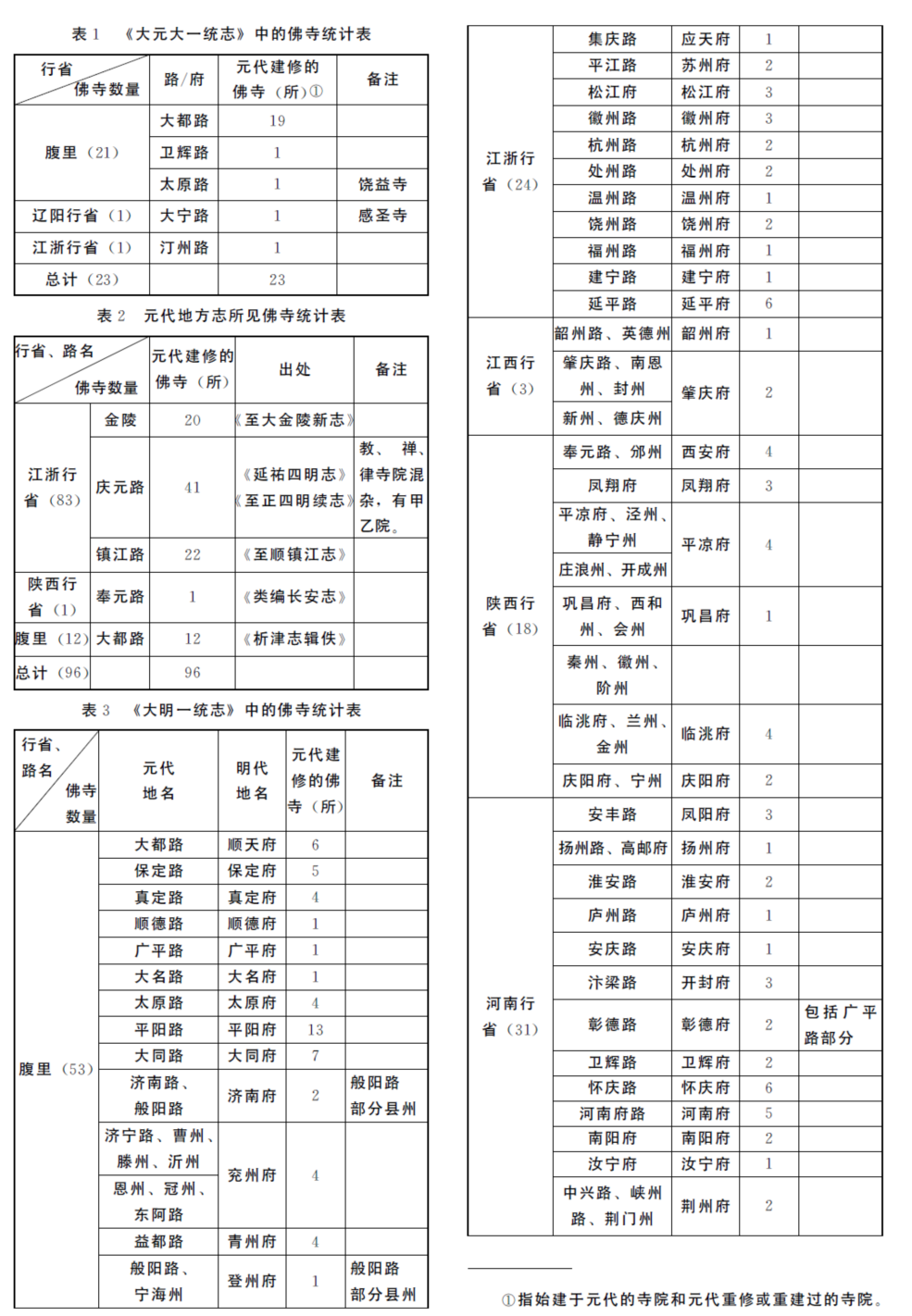

寺院是佛教的载体。早期的寺院被称为精舍,是佛陀居住和修行的地方,《长阿含经》有云“起塔立精舍,园果施清凉。桥船以渡人,旷野施水草。及以堂阁施。其福日夜增。戒具清净者,彼必到善方。”【1】建造精舍是一种功德,会增加福寿。佛教传入中国,僧人居住的场所名称发生变化,东汉时,明帝“令别择洛阳西雍门外盖一精舍,以白马驮经夹故,用白马为题也。寺者释名曰:‘寺,嗣也’,治事者相嗣续于其内也。本是司名,西僧乍来,权止公司,移入别居,不忘其本,还标寺号,僧寺之名始于此也。”【2】僧侣居住的场所,在中国,起初被尊称为寺,所建修的最早的佛寺就是白马寺,中国的寺院建造自此开始。寺院是僧侣们从事佛教活动的主要地方,也是弘扬佛法、讲经译经的文化中心,所以,佛寺又被尊称为道场、昭提、浮图、兰若、丛林、讲堂、莲社、庵院等。自第一座佛寺在洛阳建立后,随着佛教的传播,佛寺的发展亦非常迅速,“逮皇魏受图,光宅嵩洛,笃信弥繁,法教愈盛。王侯贵臣,弃象马如脱屣;庶士豪家,舍资财若遗迹。于是招提栉比,宝塔骈罗,争写天上之姿,竞摹山中之影。金刹与云台比高,广殿共阿房等壮。岂直木衣绨绣,土被朱紫而已哉”【3】。隋唐时期,佛教盛于前代,寺院之多,遍及宇内,唐武宗时,“敕祠部检括天下寺及僧尼人数。大凡寺四千六百,兰若四万,僧尼二十六万五百。”【4】两宋以前,历经唐末战乱和五代时期的政权更替,佛教并未受到很明显的影响。后周世宗显德二年(955年),天下“所存寺院凡二千六百九十四所。”【5】佛寺是佛教的组成部分,佛寺的修建数量反映了特定时期的佛教发展状况,同样的,佛寺的地域分布是历史时期佛教盛衰程度的重要体现。 元代佛教被尊为国教,寺院修建数目之多,地域分布之广,为历朝所罕见。至元二十八年(1281年),据宣政院统计,“天下寺宇四万二千三百一十八区,”【6】无额、没有登记造册的堂、庵、院、庙、宇不在统计之列。可见,元朝时期的佛寺,数量是比较庞大的。这些佛寺,有的始建于元以前时期,经历诸代重修或在原址上重建而在元代继续留存;有的是元朝时期政府或个人出资重新修建的。时间、空间分布的差异,影响着佛寺的分布特点和分布格局。笔者依据元朝时期的行政格局,以时间为经线,对元朝时期的寺院进行了梳理、统计、分析。傅斯年先生说过:“凡是未经中间人手修改或省略或转写的,是直接的史料;凡是已经中间人手修改或省略或转写的,是间接的史料。”【7】整理、研究元代的佛寺分布,应以元人留下的史料或接近于元代社会的史料为主。在此原则基础上,在文献资料方面,笔者主要选取了以下三部分史料:其一,《大元大一统志》。《大元一统志》始撰于元世祖至元二十二年(1285年),三十一年(1294年)成书,稍后又补充云南、甘肃、辽阳《图志》,于元成宗大德七年(1303年)重修完成。全书共一千三百卷,遗憾的是,书中的多数部分散佚无闻,现在所看到的残卷,是从公私藏书中辑录而来,不能完全反映元朝时期的寺院分布情况;其二,元代地方志。所谓地方志,是指以地域为中心的史书,《周礼·地官》云“掌道方志,以诏观事”,在反映某一地区的事件、事物发展状况方面,地方志是最为可靠的史料。但是,就目前所掌握的文献来看,现存元朝时期的地方志较少。而且,这些地方志所代表的区域,多数位于江浙行省,仅仅江浙一带的资料,无法全面反映元帝国境内的佛教状况;其三,明代史料。笔者主要选取的是《大明一统志》。《大明一统志》始撰于明景泰五年(1454年),完成于天顺五年(1461年),是在洪武年间(1368—1398年)修成的《大明志书》《大明清类天文分野书》《寰宇通衢书》《洪武志书》的基础上编撰而成【8】,其中的《洪武志书》“述都城、山川、地里、封域之沿革,宫阙、门观之制度,以及坛庙、寺宇、街市、桥梁之建置更易,靡不具载”【9】。此时,距离元王朝灭亡时间不久,史料的可信程度较高,更重要的是,能够较为完整的反映元末明初时期的佛教发展状况。稍微不足的是,相对于元代疆域,明代版图大大缩小。不过,在地方行政体制中,明代区划是以元代为基础的,即使部分地区有所变化,幅度也不是很大。而偏远的省份地区,如岭北行省,《大明一统志》中虽未有提及,但对本文所要论述的内容影响不大。在此,需要说明的是,笔者之所以选用《大明一统志》,而不是选用记载更为详细的明代地方志,主要有两方面的原因:一方面是明朝前期的地方志资料记载比较零散、杂乱,不够全面;另一方面,明政府大规模的修订地方志发生于明代中后期,而《大明一统志》的完成,距离元帝北狩不足百年,相对来说,资料较为详尽、可靠。故笔者认为选取《大明一统志》较为适宜。综合以上三方面的材料,互为补充,再进行整理分析,笔者以为能够较好地反映元代佛寺的地域分布状况。 一 元以前所建佛寺的地域分布 元以前所建造的佛寺,是指始建于东汉至两宋时期的佛教寺院,这些寺院建筑规模不一、所属宗派各异,但历经诸朝修建,在元代仍然留存,并继续发挥着传播佛教文化的作用。另有一些寺院,在史料中仅记载有名称、所处地理位置,创建的具体年代没有留下痕迹。然而,笔者采用的材料,大部分为元人书写的资料,故认为,这部分佛寺也应该建修于元以前时期。 根据统计,《大元大一统志》记载的佛寺共有347所,具体分布情况如下:腹里地区有佛寺209所,其中大都路68所(辽金时期建造),上都路5所,太原路130所(以唐宋时期建造的为多),卫辉路3所,彰德路2所,真定路1所;河南江北行省有佛寺31所,其中河南府路10所,南阳府路9所,汝宁府路5所,汴梁路4所,襄阳路3所;辽阳行省有佛寺54所,均位于大宁路,都是辽金时期所建;陕西行省有佛寺22所,其中成州10所,兴元路7所,延安路5所;四川行省7所,均位于合州;江浙行省有佛寺11所,其中嘉兴路10所,汀州路1所;湖广行省有佛寺8所,其中藤州路5所,梧州路3所;江西行省有佛寺5所,其中南雄路4所,江州路1所。在反映区域地理、历史状况的文献中,地方志是较为直接的资料。不过,从目前的发现来看,元朝时期留下的地方志主要有《至元嘉禾志》《大德昌国州图志》《至大金陵新志》《延祐四明志》《至正四明续志》《至顺镇江志》《至正重修琴川志》《至正昆山郡志》《无锡志》《大德南海志》《河南志》《类编长安志》《长安图志》《析津志辑佚》和《齐乘》,所记载的元以前所建佛寺共有1049所,其中江浙行省的金陵有180所,庆元路有佛寺241所,镇江路有佛寺247所,松江府有佛寺50所,嘉兴路有佛寺82所,常州路有佛寺16所,平江路有佛寺36所,大部分为南朝和宋代时建;河南江北行省的河南府路有佛寺41所;陕西行省的奉元路有佛寺65所,主要为隋唐时期建造;腹里地区的大都路有佛寺82所,益都路有佛寺9所,主要为辽金时期修建。元代地方行政区划以路为主,明代是以府为建制,两者在辖区范围上存在微小差异,有时明代的一府相当于元代的若干路或州,如明朝时期的梧州府,就相当于元代湖广行省的容州、藤州、郁林州和梧州路。所以,在《大明一统志》中,套用元代行政区划时,必须以明代区划为基础进行甄别。据统计,《大明一统志》记载的佛寺共有1128所,其中腹里地区有佛寺187所,集中于大都路、太原路、平阳路和大同路;陕西行省有佛寺47所,集中于奉元路、邠州一带,唐代时建修;河南江北行省有佛寺161所,以汴梁路、河南府路的数量较多;甘肃行省有佛寺6所,主要位于河西走廊地区的甘州路诸地;江浙行省有佛寺360所,下辖诸路皆有分布,数量以杭州路、嘉兴路、集庆路、平江路、庆元路、较多;辽阳行省有佛寺4所,均在辽阳路;江西行省有佛寺136所,境内佛寺分布均衡,以龙兴路、吉安路的佛寺数量稍多;湖广行省有佛寺107所,主要位于行省北部的潭州路、茶陵州一带;四川行省有佛寺54所,以成都路、广元路的数量稍多;云南行省有佛寺66所,主要集中于大理路。 可以看出,始建于元以前朝代的佛寺,在元代时期保存了很多,并且,数量庞大,分布广泛,遍及元帝国境内。分析认为,腹里地区的佛寺数量较多,并且以大都路和临近五台山地区的太原路为多,这在三方面的材料中都得到了证实;陕西行省的中、南部地区,佛寺数量较多;江浙行省的杭州路、庆元路和金陵地区也是佛寺密布的地方。相对于以上诸地外,甘肃、河南江北以及西南地区的云南、四川诸行省,佛寺的数量较少。综合以上资料,从时空分布方面,具体分析认为: 1.位于腹里和辽阳行省的寺院,以始建于辽金时期的较多,这与该地区建立的政权奉行的崇佛政策有很大关系。建立辽金政权的契丹与女真都是生活在中国东北地区的古老民族。受汉文化的影响,辽金皇帝都尊崇佛教。公元907年,契丹贵族耶律阿保机在临潢府(今内蒙古赤峰市林东镇)称帝,建立契丹国,后改国号为辽。辽太祖耶律阿保机曾在潢河以南的龙华州(今内蒙古翁牛特旗西)建开教寺,后又“诏建孔子庙、佛寺、道观”【10】。辽兴宗耶律宗真,迷恋佛教,曾受具足戒,他“释典咸穷,雅尚性宗之妙”【11】,广建塔寺。金政权建立于公元1115年,当时女真完颜部首领阿骨打起兵抗辽,占领了辽东北大部分地区,定都会宁府(今黑龙江哈尔滨市阿城东南)。金世宗完颜雍奉信禅宗,命人在东京(今辽宁辽阳)修建了清安禅寺,度僧500人。随着政治中心的南移,统治范围的扩大,公元10—13世纪,“凡峰开地衍林茂泉清,无不建立精舍,以极工巧”。契丹、女真民族,曾长期和蒙古民族并存,三者先后成为以元大都为中心远及辽东地区的统治者。元代的腹里,也是辽金王朝的统治重心,辽金佛教亦为元代佛教所承继。所以,在元代,腹里和辽东地区保留有大量的辽金佛教圣迹。大宁路义州的奉国寺,建于辽开泰九年(1020年),初名咸熙寺,建筑规模宏伟壮观,到元时,仍然“宝殿崔嵬俨居七佛,法堂弘敞可纳千僧,飞楼耀日以高撑,危阁倚云而对峙”,寺内“宾馆、僧寮、帑藏、厨舍无一不备”【12】。 2.在淮河以南的地区,尤其是元代江浙、江西和湖广三行省统辖的区域,南朝、两宋时期建造的佛寺数量较多,这与南朝和南宋对南方地区的长期而稳定的统治有关系。魏晋至南宋朝代,相对于中原北方地区,南方地区的社会安定。随着向南迁徙的北方人口越来越多,农耕技术的进步,长江以南地区的经济得到迅猛发展,人们生活富裕,这为佛教文化的传播、发展奠定了经济基础。“然弘教在人,有国为本。度人立寺,图像译经,时约相求。”南朝的历代皇帝,皆以佛教为国之根本。宋高祖刘裕曾经“口诵梵本手写戒经”;齐明帝萧鸾“写一切经,造千佛像。口诵般若,常持法华”【13】;齐武帝萧衍“令其王侯子弟皆受佛诫,有事佛精苦者,辄加以菩萨之号”【14】。陈武帝陈霸先“写一切经一十二藏,造金铜像一百万区,度二万人”【15】。这些为南方佛教的发展提供了政治前提。关于南朝时期建修的寺院,《法苑珠林》中有明确记载:刘宋时期合寺1913所;萧齐时期合寺2015所;萧梁时期合寺2846所;陈朝时期合寺有1232所。两宋时期,重视佛教的管理。嘉定年间(1208—1224年),应丞相史弥远的奏请,南宋政府创立了“五山十刹”的官寺等级制度,“如世之所谓官署。其服劳于其间者必出世小院,候其声华彰着,然后使之拾级而升;其得至于五名山殆犹仕宦而至将相,为人情之至荣,无复有所增加,缁素之人往往歆艳之,未然非业行出常伦,则有未易臻此者矣”【16】。五山分别是临安径山兴圣万寿寺、钱塘净慈山报恩光孝寺、钱塘灵隐山景德灵隐寺、鄞县阿育王山广利寺、鄞县天童山景德寺;十刹是杭州天宁万寿永祚寺、湖州护圣万寿寺、温州龙翔寺、婺州宝林寺、明州资圣寺、台州国清寺、福州崇圣寺、建康太平兴国寺、苏州报恩光孝寺、苏州云岩寺,皆为当时之禅宗名刹。其中,五山的级别最高,十刹次之。除此十五所佛寺外,江南地区的寺院还有很多,仅元代金陵、四明、镇江、嘉禾四个地方的方志史料记载,就有佛寺779所。绍兴二十七年(1157年),据统计,南宋统治区域内的佛教僧人已经达到二十万【17】。容纳僧人的寺院之多,可以想象。一言概之,稳定的社会秩序,优越的经济条件,使得南朝和宋代时期建造了大量的佛寺圣迹。 3.在西北地区尤其是陕西行省境内,寺院多为隋唐时期创建,这与陕西行省位居隋唐时期的政治中枢分不开。在《大明一统志》中,陕西行省有佛寺47所,其中西安府,也就是元代的奉元路和邠州地区,有寺院20所。在元代西北地区方志《类编长安志》中,所记长安地区的佛寺有60所。这两组材料说明,奉元路确实是陕西行省佛寺分布数量较多的地方。然而,在这些前代遗存下来的寺院中,以隋唐时期留下的为最多。究其原因,与奉元路治所长安曾作为隋唐帝国的都城有关。公元581年,杨坚在长安(今陕西西安)称帝,建立隋朝。618年,李渊建立唐政权,也定都长安。隋唐时期,是佛教传入中国以来,中国社会经济发展的高潮时期。这一时期,隋唐诸帝先后发布了在帝都建立寺院的诏令,文帝开皇十一年(591年),降旨云:“自今已后,凡是营建功德,普天之内,混同施造,随其意愿,勿生分别。”【18】以此护持佛教之精神,佛寺建造迅速发展。炀帝时在长安“造二禅定并二木塔,并立别寺一十所,官供十年”【19】。相对于隋代来说,唐代对佛教略有限制,但并不影响佛教的发展。高祖李渊时,他下诏:“於京内造会昌、胜业、慈悲、证果四寺,及集仙尼寺。又舍旧第为兴圣寺。”【20】武后天授元年(690年),“颁大云经于天下,令诸州各置大云寺”【21】。概览唐朝前期的佛教政策,对佛教采取保护、积极扶持的策略。唐末战乱,中国西部先后兴起了夏、回鹘等少数民族政权,这一时期,该地区战乱频繁,关中一带的经济遭到巨大破坏,大量人口东移、南迁,继之,政治中心也向东迁移。迄两宋时期,陕西行省已经远离中原王朝的政治中心,地处辽、夏、宋(后来的金取代之)三国的疆域交集处,政治优势地位彻底丧失,故唐代以后,该地区新建的佛寺较少。然而,辽、夏、金统治者都重视佛教,奉行崇佛政策,宋廷对待佛教亦不排斥。这样,关中地区的佛教寺院因此而得以继续存在,一直到元代时期。 总之,在元代佛寺中,始建于元以前时期的寺院占有很大的比重,其在时间上的分布又在很大程度上决定了元朝时期寺院的空间分布,使得元代佛教地理别具特色。 二 元朝所建佛寺的地域分布 至元二十五年(1288年),元世祖忽必烈曾问当时的帝师亦摄思连真:“造寺建塔有何功德?师曰‘福荫大千’。由是建仁王寺。”【22】建寺造塔是为了祈求福荫。在此以前,元人造寺为求福寿的思想已在部分乞求造寺执照中体现,至元二十年(1283年),陕西行省永寿吴山寺僧人永辉曾乞求执照:“有安西府长安县八里荒住人奥鲁百户答烈赤迭卜歹等,为直此出征勾当,将原分到拨乾州永寿吴店寺西吴山寺周会平子耒一段……答烈赤等情愿舍施永辉永远用充常住赡寺地土,修建寺院,祝延皇帝圣寿、太子千秋无穷者……一舍以后,如有争查,并不干永辉之事,舍地土人答烈赤一面承当。”【23】恐无凭据,故来乞得执照。出于对佛教的信仰,元朝统治者重视佛寺的修建。世祖时,曾下诏“兴隆佛教在处,废寺悉许赓修。时岁转《大藏经》,宠释氏,普天梵宇益兴焉”【24】。对被损毁、废弃的佛寺,要求在原址上进行重建。并且对于被判定为建造寺院的土地,元廷给予保护。安西王阿难答在给吴山寺的判旨中说:“重审得:前项地土并无违碍,合行给付本人执照。中间却不得因而将其余地土乱行耕种,毋得违错,须至出给者”【25】。寺院用地,一旦给付了执照,严禁用作他途。对于破坏寺院的行为,也有相应的惩罚措施。大德十年(1306年),泰安州灵岩寺监寺僧状告,灵岩寺下院净然神宝寺,经常被人亵渎,在寺内建炭场、伐树木,骚扰僧众,使得该寺院荒废,“有碍念经告天祝延圣寿祈福等事”【26】。针对类似情况,帝师下旨给地方都总统所:“‘寺院房舍利,使臣休安下者。铺马祗应休著者,税粮商税休要者。但有属寺院底地土、园林、碾磨、店铺、解典库,不拣甚么休夺要者’……若有违反之人,仰所在官司就便痛行治罪施行。”【27】要求任何人等,不得随意骚扰佛寺,属于寺院的土地、山林、商店等,豁免一切赋税。若有违反者,一律治罪。元朝时期的佛寺就是在这种背景下兴建的。 《经世大典·序录·僧寺》云:“自佛法入中国,为世所重,而梵宇遍天下。至我朝尤加崇敬,室宫制度,咸如帝王居,而侈丽过之。或赐以内帑,或给之官员币,虽所费不赀,而莫与之较。”元朝统治者重视佛寺的修建,不惜投入大量金钱进行扶持,所以这一时期的佛寺,“甍栋连接,檐宇犟飞,金碧炫耀,亘古莫及”【28】。笔者在整理资料时,对于元代建造的,或者始建于前代而在元代有明确纪年进行重修的,因都属于元朝时期发生的佛教活动,故都统计在内,具体情况详见下表:

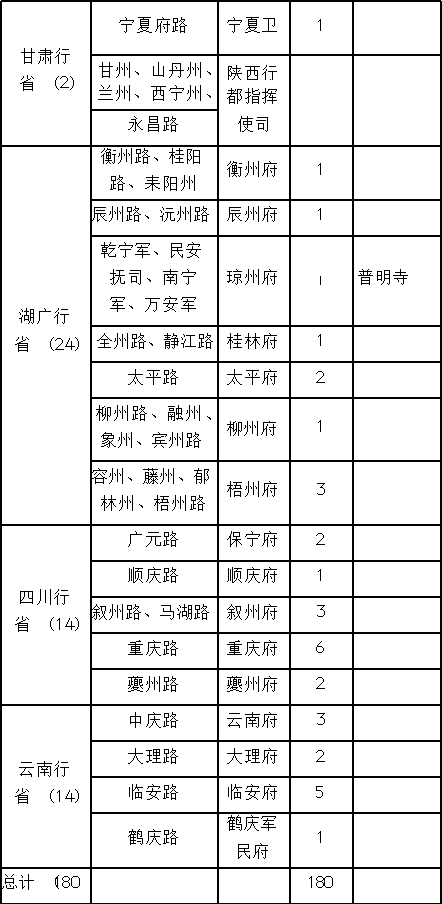

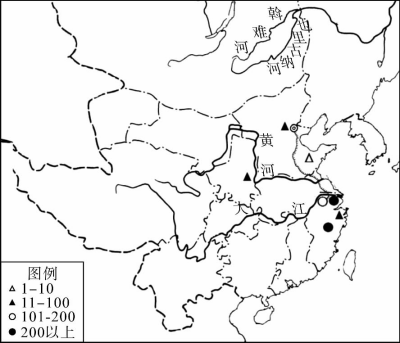

根据以上表述,可以看出,元代新建或重建、重修的佛寺大多分布于腹里和江浙一带,其他行省的佛寺建修数量,相对较少。深究其特征,有如下几点: 1.佛寺分布较为密集的江浙地区。在元代仅存的地方志中,以江浙行省的方志最多,计有九种,反映了庆元路、平江路、镇江路、松江府、嘉兴路和金陵地区的地方风貌,其中记载修建的寺院共有83所。然而,元代的江浙行省,下设行政区划三十路、一府、二州,有属州二十六,属县一百四十三。《至大金陵新志》等方志资料仅部分地展现了元朝时期江浙地区的佛寺分布状况,由此,江浙地方佛教寺院的分布之密集程度可见一斑。结合当时的佛教发展情况,分析认为,佛教传播对该地区寺院的修建有着明显的影响。元朝时期,藏传佛教传入江南汉地,至元十四年(1277年),世祖忽必烈有诏:“以僧亢吉益、怜真加、加瓦并为江南总摄,掌释教……禁扰寺宇者。”【29】怜真加即杨琏真迦,他是帝师八思巴的弟子,江淮释教都总摄所的三总摄之一。到任江南后,杨琏真迦大力推行藏传佛教,掀起了修造佛寺的活动。在选择造寺地点时,杨琏真迦首先选择了故宋皇宫,他在故宋宫殿地址上修建了报国、兴元、般若、仙林、尊胜等寺,后来又把宋皇室祭祀天地的场所也改建成了佛寺。对此,忽必烈给予了大力的支持,至元二十三(1286年)年正月,他“以江南废寺土田为人占据者,悉付总统揭琏真加修寺。”【30】杨氏造寺,成为元代江浙地区的重要佛教活动,“当是时也,江南释教都总统永福杨大师琏真佳大弘圣化,自至元二十二年春至二十四春凡三载,恢复佛寺三十余所。”【31】这其中也包括一些被改建成佛寺的道观,如杭州孤山的四圣延祥观和西太乙宫等。这一时期,除藏传佛教外,佛教的其它宗派也来到江浙发展势力,如头陀教,大德二年(1298年),北方头陀教宗师李溥光奉旨“来南,阐扬教事,椎轮湖山葛岭之西,大兴栋宇,以聚其徒。既而,正智通辩禅师空庵焦公溥照实来都提点江南诸路,筑室佛殿之右”【32】。葛岭,在杭州西湖北岸,曾为道教名山。佛教诸派在江南地区的势力扩充,带动了该地区的佛寺修建,使得该地区的佛寺分布更为密集。 2.迎来建寺高峰期的腹里地区。腹里是元王朝的统治中心,《经世大典序录·都邑》篇云:“惟我太祖皇帝开创中土而大业既定。世祖皇帝削平江南而大统始一。舆地之广,古所未有。遂分天下为十一省,以山东西,河北之地为腹里,隶都省,余则行中书省治之……”【33】都省即当时的中书省,辖地被称为腹里。元朝历代皇帝即位时,为表示对佛教的尊崇,均曾建立佛寺。如成宗元贞元年(1295年)“以国忌饭僧七万……是岁大建佛寺”【34】,武宗至大元年(1308年)“立营缮署及白云宗摄所……是岁大建佛寺”,文宗天历元年(1328年)“大作佛寺”,英宗至治元年(1320年)“大建佛寺作佛像”,建立的佛寺有大护国仁王寺、南镇国寺、大承华普庆寺、大圣寿万安寺等。不仅如此,位于腹里地区的五台山,因佛教之盛,多次迎来元廷帝、后的参拜,五台山也因此迎来建修佛寺的高潮,如大德元年春(1297年),“五台山佛寺成,皇太后将亲往祈祝”;十一年(1307年)八月,武宗“建佛寺于五台山”;泰定三年(1325年)春二月甲戌,泰定帝“建殊祥寺于五台山,赐田三百顷”。【35】由于皇室敕建,腹里地区的佛寺建筑规模宏大,占有大量田产,如大承天护圣寺。至顺元年(1330年),文宗“以所籍张珪诸子田四百顷,赐大承天护圣寺为永业……括益都般阳宁海闲田十六万二千九十顷,赐大承天护圣寺为永业”。【36】以田养寺,寺院财力雄厚,便于寺院的维修、扩建。所以,据《析津志辑佚》记载,仅大都一地,就有新建佛寺12所。 3.鲜有寺院建修记载的辽阳行省。元朝时期的辽阳行省,建置于至元二十四年(1287年),下设辽阳、沈阳、广平府、大宁、东宁、开元、合兰府、水达达七路和咸平府,有属州十二,属县十个。因主要位于辽水之东,故又称辽东。根据《大元大一统志》的记载,元代,辽阳行省的新建寺院仅有1处,即位于大宁路高州的感圣寺,癸卯年(1303年)僧人性聪建立。笔者以为,这一数据虽然不能说明元代辽阳行省境内确实只新建了一所佛寺,但也反映了该地区佛教水平落后的状况。之所以这样,原因有两点:1.政治中心的南移。元代的辽东地区,与辽金时期已不可同日而语,辽东地区是辽金政权的发源地,是统治中心,虽有帝都的南迁,但统治者并没有忽视龙兴之地的发展。元政权则不同,建立元政权的蒙古人崛起于漠北高原,早期的都城是哈剌和林。太祖成吉思汗时,辽东地区就被分封给了他的弟弟们,即后来的蒙古东道诸王。世祖忽必烈时,定都大都,倾力发展传统的中原汉地区域,辽东地区仅仅作为边疆省份被派员控制;2.藏传佛教的尊崇。元代皇室尊崇佛教,尤其是藏传佛教。在辽东北地区,自东汉佛教传入至金代,皆以汉传佛教为信,“自燕而东,列郡以数十,东营为大,其地左巫闾,右白习,襟带辽海,控引幽蓟,人物繁伙,风俗淳古,其民不为淫祀,率喜奉佛,为佛塔庙于其城中,棋布星罗,比屋相望……”【37】,辽金时期,更是以禅宗为盛,金世宗完颜雍时,其母贞懿太后,以内府金钱三十余万,在辽阳建立大清安禅寺,“延四方具眼衲僧为之”【38】,使得禅宗在该地区的势力达到极致。元朝时期,藏传佛教由吐蕃传入汉地,在腹里地区得到迅速发展,但是,其在辽东地区的传播状况,却鲜有记载,这应该是元代辽东地区罕有寺院建修的原因之一。 三 影响元代佛教寺院地域分布的主要因素 元代佛教有国教之誉,佛寺数量庞大,“自西方之教行中土也,汉唐而下,政朔所及,有远踰海国若今者乎!星罗棋错,小而乡县,大而府州,为佛宫者何啻万区”【39】。据统计,至元二十八年,国境内有名称、造册登记的寺院已达42318所,无籍、不在名册上的没有计算在内。总览前面述及的元代时期的佛教寺院,在《大元大一统志》中,腹里地区共有佛寺230所;辽阳行省共有佛寺55所;河南江北行省共有佛寺31所;陕西行省共有佛寺22所;江浙行省共有佛寺12所;湖广行省共有佛寺8所;四川行省共有佛寺7所;江西行省共有佛寺5所。在诸地方志史料中,江浙行省共有佛寺935所;腹里地区共有佛寺103所;陕西行省共有佛寺66所;河南江北行省共有佛寺41所。在《大明一统志》中,江浙行省的佛寺共计384所;腹里地区的佛寺共计240所;河南江北行省的佛寺共计192所;江西行省的佛寺共计139所;湖广行省的佛寺共计131所;云南行省的佛寺共计77所;四川行省的佛寺共计68所;陕西行省的佛寺共计65所;甘肃行省的佛寺共计8所;辽阳行省的佛寺共计4所。可以看出,这些佛寺的数量与至元年间统计的佛寺数量相距甚远。尤其是江浙行省的佛寺数量,在《至顺镇江志》中,仅镇江路就有佛寺269所,但在《大元大一统志》中,整个江浙行省的佛寺数量只有12所,之所以出现这种相矛盾的情况,与《大元大一统志》的资料散佚有很大关系。与此情况类似的还有甘肃、河南江北、四川等行省的佛寺分布状况,以甘肃行省为例,在《大明一统志》中,甘肃行省仅有佛寺8所,佛寺数量之少,与文献资料不相符合。马可波罗曾到过河西走廊一带,他于游记中这样描述,在甘州(今甘肃张掖),“大多数居民是偶像崇拜者……偶像崇拜者也按照本省的风俗,建造了许多庙宇,供奉着大量的偶像。”在肃州(今甘肃酒泉),“境内有许多市镇和堡垒……居民大多数是偶像崇拜者”【40】。在沙州(今甘肃敦煌),“人民是偶像崇拜者……那些偶像崇拜者有自己特殊的语言……城中有许多寺院,寺中供奉着各种各样的偶像。居民对这些偶像十分虔诚,常常祭以牲畜”【41】。所谓的偶像教徒,即佛教徒。在河西走廊一带,既然聚集了大量的佛教徒,并且在沙州、甘州等地都有“庙宇”“寺院”,那么,甘肃行省的佛寺数量应该不止8所。还有岭北行省,早在蒙古汗国时期,哈拉和林就有佛寺的存在,据《佛祖历代通载》,临济宗高僧海云印简,应“太子合赖察请……延居太平兴国禅寺”【42】。明代版图缩小,《大明一统志》对岭北行省的情况乏载,而《大元大一统志》仅剩残卷,囿于史料,对该地区的佛寺情况未能统计。应该说,笔者采用的《大元大一统志》《大明一统志》和诸地方志史料,部分的反映了元朝时期佛寺的分布状况,但是,窥一斑而知全貌。相对于腹里、江浙等地来说,甘肃、陕西、辽阳、四川等行省的寺院数量仍然是较少的。所以,《大元大一统志》《大明一统志》和诸地方志史料所呈现出的佛寺分布状况,仍然大致的反映出了元帝国境内的佛寺分布轮廓。 图1 《大元大一统志》中的佛寺分布示意图

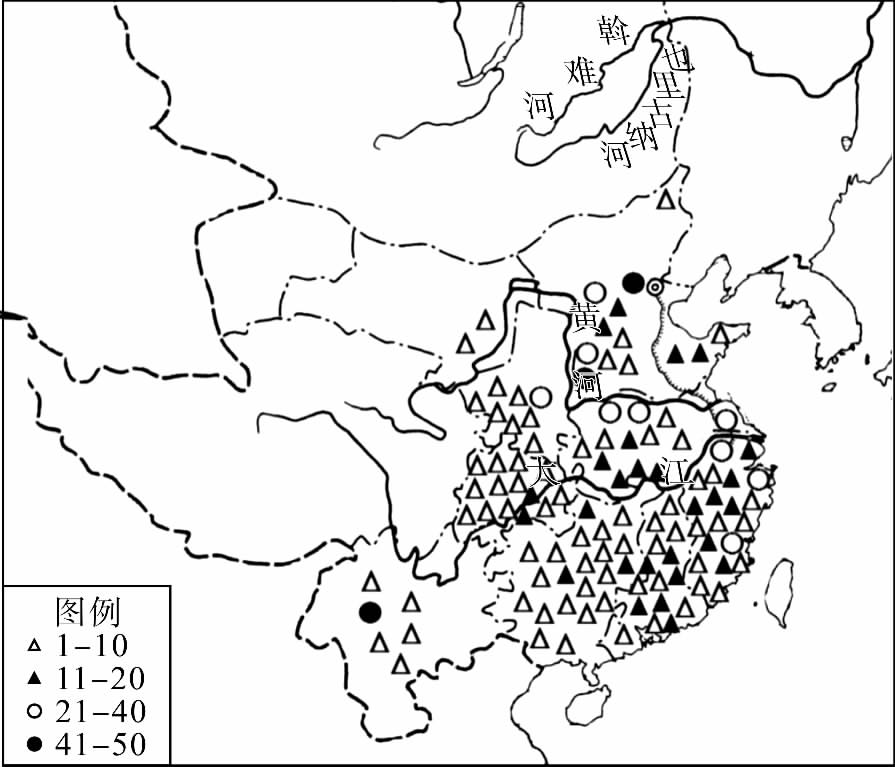

图2元代地方志所见佛寺分布示意图

图3 《大明一统志》中的元代佛寺分布示意图 寺院是佛教文化的载体,寺院数目的多少,分布的情况,体现了所在地区佛教发展的程度。综观元代汉地的佛寺,在分布方面呈现出明显的历史继承性和区域不均衡性特征。从数量上来说,南方多,北方少。从空间分布上来看,帝国境内各行省都有佛寺,但是,各行省境内寺院的数量不同,分布也不均匀,甚至差别很大。相对来说,江浙行省与腹里地区的寺院数目较多,边远地方如东北地区的辽阳、北方的岭北和西南地区的云南等行省的佛寺数量较少。不过,地跨黄河以南、长江以北经济富裕地区、纵横数千里的河南江北行省是个例外,在《大元大一统志》中,这里仅有佛寺31所,在《大明一统志》中,有佛寺192所,于辖区广大的面积、悠久的佛教文化而言,寺院数量较少,反映了该地区复杂的地理和经济发展状况。细分析之,这一时期,对佛寺分布产生重要影响的主要因素有: 1.经济情况。寺院修建需要耗费大量的人力物力,经济形势良好的地区可以为建修佛寺提供充分的物资条件。大凡造寺,资金都是不可忽视的要素,资金的来源情况,数额的大小,决定了寺院建造的数量和规模,换言之,寺院建造的情况也反映了当地的经济发展水平。以腹里地区的大都为例,不仅是政治中心,也是经济中心。元代的大都,商业兴盛,贸易昌隆。“百物输入之众,有如川流不息,仅丝一项,每日入城者计有千车”【43】。由于税率较低,仅为四十分之一,这里聚集了很多的商人,形成了专门的商业区,世界各地的货物纷至沓来,“东至于海,西踰于昆仑,南极交广,北抵穷发,舟车所通,货宝毕来”【44】。元政府在大都一地征得的商税收入,甚至超过了一个行省。发达的经济,促进了佛教事业的发展,大都的佛寺,规模宏大,富丽堂皇,其数量在腹里诸路位居前列。在《析津志辑佚》中,大都有佛寺94所,其中新建佛寺12所,既有皇室、贵族敕建的大崇恩福元寺、大寿元忠国寺等,也有僧侣自筹资金修建的能仁寺等,还有民间集资兴建的胜因寺等。在胜因寺的建造中,商人姚仲实曾出钱币五万多缗。据《姚长者碑》载,姚氏在大都经商十年,积累了千万财富,他大行善业,捐助佛教活动,除了胜因寺外,他还曾向万安寺、慈济兴福寺、永安寺、白云观等捐钱捐物。经济是佛寺建造的基础,经济形势的良好说明该地区具备佛教发展的许多条件,如交通便利、人口密集、文化发达等,这些不仅有利于佛教的传播,而且也便于筹款筹物,获得建寺造寺的诸多材料。而经济不发达地区,往往因交通的不便、环境的落后,使得人口稀少,当然,也就不利于文化的传播。其实,究其根本,经济发展的区域差异,确实是导致佛寺分布不均衡的重要原因【45】。 2.信众基础。信众指佛教信仰者,其对佛寺的分布也会产生重要的影响。“主观上,宗教信众的多少与其事业的成功与否有关,客观上,则是与宗教所处地域的社会习俗有关”【46】。习俗是承继传统、结合现实、经历漫长岁月的积淀、多方面综合作用的结果,其对社会的辐射面非常广,也影响着文化的传承与发展。对于宗教而言,社会习俗的宗教化或宗教的社会习俗化会使信仰宗教的人越来越多,宗教活动也必兴盛。以佛寺建造为例,信仰者多,造寺、修寺、舍宅为寺者自然也多。如元代江浙地区,这里的佛教文化历史悠久,三国时期,建业成为南方的佛教中心,此时,“佛教之重镇,北为洛阳,南为建业”【47】。东晋南朝时期,帝王崇佛,“上有好者下必有甚者焉,释教盛行,可以媒富贵利达,江东人士孰不从风而靡乎”【48】。江浙佛教发展渐臻鼎盛,“夫金陵自齐梁以来,故佛国也”【49】。在统治者的倡导和僧侣的宣扬下,佛教渐渐渗透入社会各个阶层,江南习俗因此发生变化,从饮食、娱乐到丧葬活动,甚至社会心理都体现出佛教的影响【50】,反映了佛教的深入民心。换言之,佛教信仰的氛围更加浓厚。唐宋以降,随着佛教的大众化,江浙地区的信众范围更加广泛,“除却弦歌庠序外,家家同念佛经声”【51】是这一时期佛教信仰的写照。元代,江南地区“惟浮屠是崇”,名刹逾百,大德高僧层出不穷,佛教继续发展。这一时期,位于舟山群岛的普陀山,因观世音菩萨成为佛教名山,与五台山、峨嵋山并称为佛教三大道场。观世音菩萨悲悯四众,在佛教信徒心里有无上地位,是以,来普陀山上香朝拜者络绎不绝。“宗教的成败皆在于民间,扎根于民间,宗教才有力量,才会兴旺。”【52】当民众的数量、层次范围达到一定规模时,其对宗教的推动作用是显而易见的。江南佛教即是如此,广泛的信众基础,悠久的信仰氛围,促进了佛教事业的进步。佛教的发展水平影响着佛寺的分布,反之,佛寺的分布也反映着特定地区佛教发展的水平。 3.民族格局。元代中国,疆域辽阔,民族众多,受政治、经济、军事、文化等诸多方面的影响,民族迁徙现象突出。“一些民族进入内地后逐渐融入其他民族中;一些民族产生了,形成了中国历史从未有过的新的民族。这就是元代中国出现的少数民族的新格局”【53】。入居内地的少数民族与汉民族混住杂居,互相影响,彼此渗透,形成具有当时中国特色的民族格局。这种格局促进了民族间的交流与合作,加速了各民族的大融合,对宗教文化的影响是显而易见的。党项、畏兀儿世居西北,藏民族生活于西南吐蕃地,他们和汉民族一样,很早就开始了对佛教的信仰。蒙古族上层贵族对佛教的接受,与这些民族佛教僧侣的努力分不开。元代,大量畏兀儿人、党项人流入腹里、河南、江南和四川、云南等地【54】,他们的活动对佛寺的分布产生了重要影响。如畏兀儿人舍蓝蓝,曾“剏寺于京师,曰妙善。又建寺于台山,曰普明……于西山重修龙泉寺,建层阁于莲池。于吐蕃五大寺、高昌国旃檀佛寺、京师万安等,皆贮钞币,以给然灯续明之费。”她用黄金抄写佛经,“剏寺施舍所用币数以万计”【55】。阿昔思,在昆明修建了圆通寺。达实特穆尔,在杭州修建了辉和寺等等。在元代的佛教管理机构里,还有大量的畏兀儿人任职,如乞台萨里,曾任释教都总统,拜同知总制院事,管理佛教的同时,卫护佛教。党项人杨琏真伽任职江南时,造寺复寺,促进藏传佛教传播,影响了该地区的佛寺布局。位于民族等级最高端的蒙古人,进入中原后散居各地。蒙古统治阶层推崇藏传佛教,忽必烈尊藏族高僧八思巴为帝师,英宗时,“诏各郡建帝师八思巴殿,其制视孔子庙有加”【56】。自八思巴始,元廷确立了帝师制度,历任帝师皆由藏族僧人担任。这一时期,许多藏僧进入内地,因为不适应中原环境,入居内地的藏族人主要分布在大都地区,他们在大都建寺造塔,为皇室贵族讲经说法,与蒙古统治阶级紧密结合推动着藏传佛教在汉地中原的传播。于是,“所建西藏化的佛殿佛像,不仅布满幽、燕,而且西及成都,南至杭州”【57】。藏传佛教的势力在汉地达到极盛。“元时回回遍天下”【58】,回族形成于元代,是中外文化交流、民族融合的结果。回族人信奉回回教(伊斯兰教),其分布广泛,“皆以中原为家,江南尤多”【59】。泉州、杭州、大都等城市都有回回居住区,他们修建清真寺,“近而京师,远而诸路,其寺万余,俱西向以行拜天之礼”【60】。至元十一年(1274年),回回人赛典赤赡思丁任职云南平章政事,他在昆明修建清真寺12所。当时,随同他一起进入云南的,还有大量的穆斯林,他们在当地与其他民族和睦共处,发展经济的同时,将伊斯兰教传播到了云南,扩大了伊斯兰教的影响。位于丝绸之路通道上的西北甘、陕诸地,回回人的数量较多。驻守此地的安西王阿难答,自幼受回回人的影响,非常虔诚的信仰伊斯兰教,他在辖区广建清真寺,并命令“依附于他的十五万蒙古军队的大部分皈依了伊斯兰教”【61】。从一定程度上来说,伊斯兰教的传播对佛教的发展还是有所影响的。据马可波罗的记载,1274年间,他在路过河西关陇地区时,所见居民多为偶像教徒(佛教徒),城中很少见到穆斯林。而在14世纪初成书的《史集》里,拉施特说那里的“居民大多数为木速蛮”。木速蛮即穆斯林,当地穆斯林的增多,佛教徒的减少,反映了阿难答伊斯兰教政策产生的巨大影响。当然,此处信仰伊斯兰教的并不仅仅是回族人,但却是因为回族人的推动而发生的改变。由此,河西关陇地区的佛教信众数量发生变化,并影响着佛教的分布,佛寺的情况可想而知。除了以上因素外,自然环境、政治条件、人口数量、社会的稳定与否等都程度不一的影响着元代佛教寺院的分布。 参考文献 【1】[后秦]佛陀耶舍、竺佛念译:《长阿含经》卷2,《大正藏》第1册,(台北)新文丰公司影印,1983年,第14页。 【2】[宋]赞宁:《大宋僧史略》卷上,《大正藏》第54册,第236页。 【3】[北魏]杨衒之:《洛阳伽蓝记·序》,(济南)山东友谊出版社,2002年,第1页。 【4】《旧唐书》卷18上《武宗纪》,第604页。 【5】《旧五代史》卷115《世宗纪二》,第1531页。 【6】《元史》卷16《世祖纪十三》,第354页。 【7】傅斯年:《史学方法导论》,(北京)中国人民大学出版社,2004年,第3页。 【8】张英聘:《论〈大明一统志〉的编修》,《史学史研究》2004年第4期。 【9】《明太祖实录》卷243,(台北)中央研究院历史语言研究所校印,1961年,第3527页。 【10】《辽史》卷1《太祖纪上》,第13页。 【11】[辽]耶律孝杰:《释摩诃衍论赞玄疏引文》,《卍新续藏》第45册,(台北)白马精舍影印,第830页。 【12】《义州重修大奉国寺碑》,国家图书馆善本金石组 《辽金元石刻文献全编》第3册,(北京)北京图书馆出版社,第802页。 【13】[唐]道世撰,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林》卷100,(北京)中华书局,2003年,第2890页。 【14】《魏书》卷98《魏收传》,第2187页。 【15】[唐]道世撰,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林》卷100,第2891页。 【16】[明]宋濂:《宋学士文集》卷40,四部丛刊初编本,(上海)商务印书馆,1926年,第316页。。 【17】[宋]李心传:《建炎以来系年要录》卷177,(上海)上海古籍出版社,1992年,第492页。 【18】[隋]费长房:《历代三宝记》卷12,《大正藏》第49册,第108页。 【19】[唐]道世撰,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林》卷100,第2894页。 【20】《法苑珠林》卷100,第2894页。 【21】[清]陈梦雷《古今图书集成》释教部汇考卷2, 《卍新续藏》第77册,第17页。 【22】[明]心泰编:《佛法金汤编》卷16,《卐新续藏》第87册,第441页。 【23】蔡美彪:《元代白话碑集录》,(北京)科学出版社,1955年,第31页 【24】[清]道光《承德府志》卷17《月华山林泉禅寺创建地产四至碑》,(上海)上海书店,2006年,第2233页。 【25】蔡美彪:《元代白话碑集录》,第31页。 【26】蔡美彪:《元代白话碑集录》,第53页。 【27】蔡美彪:《元代白话碑集录》,第53页。 【28】[元]苏天爵:《元文类》卷40,(上海)商务印书馆,第615页。 【29】《元史》卷9《世祖纪六》,第188页。 【30】《元史》卷14《世祖纪十一》,第285页。 【31】[元]强伯淳:《至元辩伪录》序,《大正藏》第 52册,第751页。 【32】[元]任上林:《头陀福地甘露泉记》,《松乡集》卷2,四库全书本。 【33】[元]苏天爵:《元文类》卷40,第536页。 【34】[清]陈梦雷:《古今图书集成》释教部汇考卷5,《卍新续藏》第77册,第44页。 【35】[清]陈梦雷:《古今图书集成》释教部汇考卷5,《卍新续藏》第77册,第49页。 【36】[清]陈梦雷:《古今图书集成》释教部汇考卷5,第51页。 【37】[元]张邵:《宜州大奉国寺续装两洞贤圣题名记》,国家图书馆善本金石组:《辽金元石刻文献丛编》第1册,(北京)北京图书馆出版社,2003年,第798页。 【38】[元]杨讷:《英公禅师塔铭》,国家图书馆善本金石组:《辽金元石刻文献丛编》第1册,第797页。 【39】[元]姚燧:《重建南泉山大慈化禅寺碑》,《牧庵集》卷10,《四部丛刊》缩印本,298册,第93页。 【40】陈开俊等译:《马可波罗游记》,(福州)福建科学技术出版社,1981年,第27页。 【41】陈开俊等译:《马可波罗游记》,第25页。 【42】[元]念常:《佛祖历代通载》卷21,《大正藏》第49册,第704页。 【43】冯承钧译:《马可波罗行纪》第2卷94章,(上海)上海书店出版社,第379页。 【44】[元]程钜夫:《姚长者碑》,《雪楼集》卷7,四库全书本。 【45】李映辉:《唐代佛教地理研究》,(长沙)湖南大学出版社,2004年,第296页 【46】严耀中:《江南佛教史》,(上海)上海人民出版社,2000年,第271页。 【47】汤用彤:《汉魏两晋南北佛教史》,(北京)中华书局,1983年,第87页。 【48】《资治通鉴》卷155“梁武帝中大通三年”条胡三省注,(北京)中华书局,1956年,第2502页。 【49】[明]钟惺《隐秀轩集》卷29《京山多宝寺募五大部经疏》,(上海)上海古籍出版社,1992年,第501页。 【50】严耀中:《江南佛教史》,(上海)上海人民出版社,2000年,第300页。 【51】[宋]祝穆:《方舆胜览》卷10之《题咏》,(北京)中华书局,2003年,第171页。 【52】严耀中:《江南佛教史》,第307页。 【53】邱树森:《元代中国少数民族新格局研究》,(海口)南方出版社,2002年,第2页。 【54】邱树森:《元代中国少数民族新格局研究》,第 132、171页。 【55】[元]念常:《佛祖历代通载》卷22,《大正藏》第49册,第734页。 【56】《元史》卷27《英宗纪一》,第607页。 【57】吴世昌:《密宗塑像说略》,载《罗音室学术论著》, (北京)中国文艺联合出版公司,1984年,第431页。 【58】《明史》卷332《西域传四》,第8598页。 【59】[宋]周密《癸辛杂识》,“回回沙碛”条,(北京)中华书局,1988年,第138页。 【60】孙贯文:《重建礼拜寺记碑跋》,《文物》1961年第8期。 【61】(波斯)拉斯特著,余大钧、周建奇译:《史集》第2卷,(北京)商务印书馆,1986年,第379页。 (责任编辑:admin) |