|

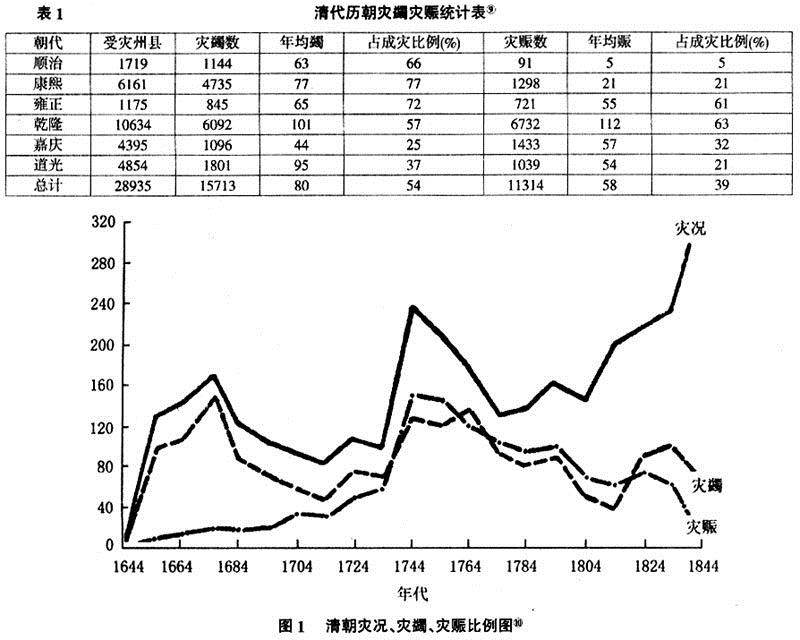

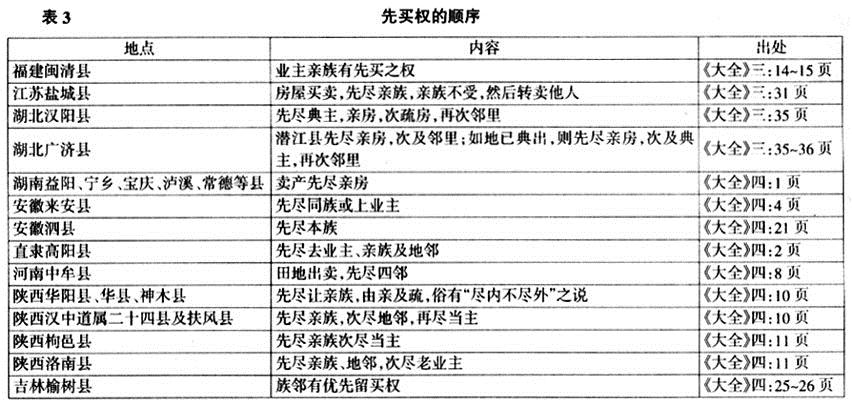

清朝荒政中的“地方性正义”问题 章永乐 【原文出处】《思想战线》(昆明)2013年4期第55~64页 【作者简介】章永乐,北京大学法学院副教授,北京 100871 【内容提要】 “地方性正义”论题涉及对稀缺、不可分或不同质的资源进行差异性分配的原则、程序及相应的理由。清朝丰富的荒政实践,可以为“地方性正义”理论提供出色的案例并丰富既有的分析框架。清朝荒政中的资源分配主要涉及税负的蠲免、救济资金和物资(包括粮食)的发放以及抛荒土地使用权的分配,其差异性分配实践体现出清朝社会与政治秩序的若干特征:“士”、“农”在“四民”中的优先地位;满族作为统治民族享有的特殊待遇;王公与官吏相对于平民的特权;帝国政府对于乡村宗族秩序的尊重,等等。其中在土地使用权分配中出现的基于血缘与地缘关系的“差序格局”原则,对Jon Elster的“地方性正义理论”有补充意义。 【关 键 词】荒政/地方性正义/财政 自古以来,中国一直是一个天灾频仍的国度。水灾、旱灾、蝗灾、风灾、雪灾等等自然灾害一直困扰着亿万在土地上劳作的小农。自然灾害轻则破坏生产,影响国家财政收入;重则造成大批死亡:人民流离失所,影响社会与政治的安定。许多王朝都亡于以自然灾害产生的流民为主体的反叛之中。历史上,抗拒自然灾害一直是中国政府的重要职责,更是儒家“仁政”的重要体现。一个王朝统治的正当性(Legitimacy),很大程度上就落在它在何种程度上能够提供抗拒自然灾难、保护农业生产的公共产品。如果它无法提供这样的公共产品以保护势单力薄的小农,不仅其自身的税收根基遭到削弱,而且往往被视为“失德”,从而失去统治的“天命”。 在千百年的实践中,历朝历代中国政府积累了丰富的荒政经验。一般的做法是,在灾难发生之后,政府组织调查,蠲免百姓税负,调拨钱粮,开设粥厂进行救济,并组织恢复生产。免税会减少王朝的财政收入,而救济更是直接增加财政支出。当王朝财政周转良好,有足够的资源去救济灾民的时候,分配就是个相对容易的问题;而当王朝财政无法良好周转的时候,负责赈济的官员们,甚至皇帝,都不得不面对手头资源的稀缺与灾民的需求之间的巨大反差。资源的平均分配,很多时候是完全不可能的,而如何利用差异性分配达到最佳的救济效果,就成为一个现实的问题。类似这样的分配正义的问题,不仅体现在涉及财政收支的灾蠲与灾赈活动之中,也体现在不直接涉及财政支出的恢复生产管理之中——比如说,灾害造成很多土地抛荒,为了不违农时,尽快恢复生产,政府要求尽快使用这些抛荒的土地。但由于田主不在当地,如何分配这些土地的使用权利,也成为一个新的分配正义的问题。 本文试图探讨清代荒政中的资源非平均分配问题。Jon Elster在《地方性正义》(Local Justice)一书中,区分了分配正义中的两种类型:全局正义(global justice)与地方性正义(local justice)。当待分配的资源是充裕(abundant)、同质(homogeneous)并充分可分(divisible)的时候,所发生的分配正义是“全局性正义”,管理者无须考虑设定资源分配的优先性问题;而当待分配的资源是稀缺(scarce)、异质(heterogeneous)或不可分(indivisible)的时候,往往不可能给每个需求者以等量的同样的资源,管理者必须设定资源分配的优先性,“地方性正义”问题由此而生。Jon Elster列举了一系列范畴与指标,对地方性正义的各种机制进行了分类。①资源的差异性分配是人类社会永恒的问题,古今社会在分配的进路上可以有所不同,但这一问题却是无法回避的。因此《地方性正义》一书所提出的理论框架,不仅适用于对当代问题的研究,同时也可以为关于分配正义的古代历史研究提供一个有效的理论基础。另一方面,对于古代历史的研究,也会反过来丰富Jon Elster从当代研究中所提炼出来的这一理论框架。我们不仅可以看到古代社会如何运行着与当代不同的分配原则、机制与标准,也能看到这些原则、机制与标准是如何随着时间的推移而发生变迁,从而为对“地方性正义”的研究带来一个动态的维度。 魏丕信曾在《18世纪中国的官僚与荒政》中指出,18世纪中国的社会救济制度远远走在了同时期的欧洲的前头。②这一结论,目前已得到经济史学界的公认。不过,由于帝国主义势力的入侵与内部的变乱,清朝的有效治理在19世纪下半叶严重的衰落。本文在将Jon Elster的理论运用于清朝荒政中的资源分配同时,也不得不面对清朝荒政制度的成功与衰变。因此,这里要提的问题不仅仅是“清朝的荒政中到底运行着一种什么样的‘地方性正义’观念”,而且还涉及这一制度的“正义”质量为何会下降。基于以上考虑,本文将围绕三个方面展开:第一,救济资源的稀缺性——这涉及“地方性正义”理论在荒政问题上的适用性,以及整个体系的正义质量问题;第二,资源分配的原则与程序——当平均分配不可能的时候,基于什么样的正当原则与程序来进行不均等的分配;第三,“地方性正义”的手段控制,这涉及如何对赈灾官员进行约束,使之忠实执行相关政策。 一、荒政与帝国救济资源的稀缺 根据Jon Elster的理论,当一种资源是不可分(indivisible)、异质(heterogeneous)或者是稀缺(scarce)的时候,将等量的资源分配给所有的人是不可能的,在分配上必定会出现差异:在时间上有先后之分,在数量上有多少之分。这时候就出现了“地方性正义”问题。③在研究清朝荒政的时候,我们需要面对的第一个问题就是:荒政在多大程度上涉及“地方性正义”的问题?要回答这个问题,我们首先需要从荒政涉及的待分配的资源的性质来入手,而这将不可避免地牵涉到清政府的财政状况。 荒政的物质基础有二:钱与粮。灾难发生后,帝国政府免除受灾臣民的税收负担,或积极主动地将粮食直接发到灾民手中,或向灾民发放钱币,让他们从市场上购买粮食。在恢复生产的过程中,政府向灾民提供贷款,一般是以货币形式进行的。而钱粮基本上可以被认为是同质与可分的物资。如此,我们就排除了“地方性正义”的第一个标准。剩下的标准是:这些资源是否是稀缺的资源?在此,“稀缺”一词有着很大的解释空间,取决于我们如何解释其反义词“充裕”。对于荒政来说,“充裕”可以有若干个不同的层次:a.就最低标准来说,那就是让灾民得以存活(survive)下去;b.略高一点的标准是,不仅能够存活下去,而且能够恢复生产;c.更高的标准是,不仅能够恢复生产,而且因为灾难而受到的损失也能得到部分乃至全部补偿——这样的标准,甚至现代的高福利国家也很难达到。考虑到这些不同的层级,对a标准来说属于“充裕”的,就b或c标准来说就属于“稀缺”了。我们在此并不为“稀缺”或者“充裕”设定一个固定不动的标准,而是在具体历史语境中讨论这些标准。这个动态分析的好处是,它使得对“正义”质量的评估成为可能。很明显,当政府能够有效恢复生产,并补偿受损失的部分的时候,它是在提供高质量的公共物品;而当它连人民的基本生命都无法保障的时候,它所提供的公共物品的质量已经跌到底线以下了。 如果从绝对数量上来看,在其长达268年的统治期间,清政府的财政收入绝对数总体上是持续增加,从乾隆年间到鸦片战争爆发时,财政收入在4000万两~5000万两之间波动。咸同年间的收入缺乏史料记载,虽然有了厘金这种新的财政收入来源,但镇压太平军耗费巨大,在很大程度上抵消了新增的财源。在光宣时期,清政府在全国范围内进行了财政改革,财政收入发生了飞跃。在光绪十二年(1886年)之后的10年间,清廷财政收入始终保持在8000万两以上,比嘉道年间的4 000余万翻了一番。到光绪三十四年(1908年),清政府的岁入突破两亿两关口,之后用了5年时间便使收入规模又翻了一番。这样的增长速度是清朝开国以来前所未有的。④如果单看财政收入的增长,我们可能会获得一个错误印象:清政府所掌握的财政资源一直在增长,因此应该在荒政方面有稳定,甚至越来越好的表现。但需要注意两个因素:第一,物价上涨在很大程度上抵消了很大一部分财政增长的购买力。以米价为例,乾隆朝平均米价每石为1.48两,而光绪朝平均米价为2.17两,涨幅达31.4%。⑤第二,清政府财政支出的数额与结构都一直处于动态变化之中。清政府的支出包括常项与非常项两方面。常项分为皇室经费、兵饷、百官俸禄、工程费等项,但不包括战时军费、社会救济等重要项目,因此荒政并没有固定的财政保障,其分配到的资源多少要视财政开支结构而定,尤其是当军费等非常项财政开支攀升而财政收入又没有相应增长的时候,荒政所能获得的财政支持就会大大下降。清初虽然财政收入少,但经济在逐渐恢复之中,而且非常项支出往往只限于军费,政府能维持较好的收支平衡。乾隆中后期,户部库存银一直保持在6 000万两以上,即使在道光元年至十四年(1821-1834年),平均每年库存仍能达到2 716.3万两之多。⑥但到咸丰之后,非常项支出(军需、河工、赈务、赔款等)激增,仅军需一项,咸同年间镇压各地叛乱所耗就不下于8.5亿两。⑦清政府相对稳定的收入难以承受如此庞大的开支,度支窘迫的局面日甚一日。至20世纪初,清廷财政状况更是雪上加霜,难以为继。⑧故虽清政府的财政收入在19世纪有令人瞩目的增长,但荒政开支所占比例日益下降,对灾况的覆盖面也日益收缩。  据李向军在《清代荒政研究》中所作的统计,在康熙、雍正、乾隆三朝,灾蠲与灾赈覆盖面最广,乾隆后期之前,灾蠲与灾况之间的差距保持相对稳定,其中康熙初年灾蠲比例最高。康熙十三年(1674年)前后,灾蠲比例可达80%左右,此后的六七十年内,基本保持在60%~70%间。到乾隆后期,灾况持续上升,灾蠲却逐年下降,灾而不蠲成为日益普遍的现象。嘉庆十九年(1814年)灾蠲比例仅有19%。道光初年虽略有回升,为期甚短,随即又降。灾赈方面,清朝前期财政困难,常常只蠲不赈,赈济比例非常低,到了康熙前十年仅仅有7%左右,直至康熙后期才略有好转。康熙四十三年(1704年)前后接近50%。雍正末至乾隆初年,灾赈与灾况较为接近,灾赈所占比例雍正十二年(1734年)前后为59%,并保持该水平约50年,乾隆三十九年(1774年)前后曾达到64%。乾隆之末,灾赈数字一降再降,至嘉庆末年只有28%,在道光初年略微的上升之后,又陡降至道光十九年(1839年)的6%。从道光十四年(1834年)起,灾况数字不断增加,灾蠲、灾赈数字却不断减少,表明朝廷的救济能力急剧下降。(11) 灾蠲只是政府免除臣民一定期限内的税收与劳役负担,是通过减少政府财政收入的方法来减轻臣民负担。而灾赈则是政府的财政支出,是积极主动地将资源散发给灾民,是更为积极的回应民众需要的救济方法。当灾难比较严重的时候,灾蠲实际上根本解决不了人民的生存问题,如赈济不力,大批百姓流离失所,死于饥寒,更谈不上恢复生产了。但积极主动的灾赈给政府带来的财政负担也远比灾蠲严重。当政府财政困难的时候,首先削减的往往就是灾赈的支出,在更困难的时候,甚至连灾蠲也削减掉。嘉庆年间,由于财政紧张,国家拨款赈济大为减少,多以缓征,带征代替灾蠲,以煮赈代替放赈,尤其是煮赈事例突然增多。有的地区甚至连煮都免了,直接向灾民发放赈米。政府财政无法周转,使得地方官员越来越多地依靠地方社会精英的力量来应对灾难。在清末,地方士绅在慈善事业中的活跃,跟这一大背景息息相关。(12) 在18世纪,清政府的救济覆盖的灾难最为广泛。但即便在最好的时期,仍然有20%~30%灾难未受到灾赈与灾蠲的覆盖,更不用说是在财政紧张的时期了。而另外一个需要考虑的因素则是时间。灾荒的时效性极强,即便政府财政有足够的资源,但如果不在一定的时间内分配到第一线,造成的结果也是相当严重的。具体的官僚机构在分配资源的时候,总是遇到这种时间上的巨大压力。即便政府的物资储备是充足的,但在救灾所需要的给定的时间之内,具体的官僚机构手头可以使用的资源却可能是相当有限的,无法实现宏伟的救济目标。如光绪二至五年(1876-1879年)华北的大旱灾中,地方财政储备与粮食储备均不足,一边利用已有资源进行赈济,一边多方筹措资源。在很多地方,能做的事情只是设厂煮粥,让饥民维持活命而已。(13) 考虑到钱粮的有限存量,以及救灾紧迫的时间压力,资源的“稀缺性”是第一线的官僚常常面对的困境。而清朝的荒政,正是在这种与“稀缺性”斗争的过程中逐渐趋于成熟,在物资相对丰富的“康乾盛世”达到高峰,又由于物资的绝对稀缺而逐渐衰落。考虑到这种“稀缺性”的存在,“清朝荒政中的地方性正义”这个论题也得以成立。接下来,我们进入对荒政所体现出来的具体的“地方性正义”的实质讨论。 二、荒政的资源分配原则与程序 灾赈的基本着眼点在于让遭受天灾打击的小农能够生存下去,不致流离失所,影响社会稳定,并在可能的条件下,尽快恢复生产,以免影响国家财政收入。这种对财政收入的考虑,使得政府将农民作为主要的救济对象。清朝赈灾名臣方观承在其荒政名书《赈纪》指出,“夫农饥则四民皆饥,谷贵则百物皆贵。盖推广恩泽而及之耳,非赈政之本意也……灾赈之大发正公帑,盖首重救农。其余乏食之民,不过为区别斯可矣,未可与农民并论也”。(14)着眼于农业在经济中的基础地位,必须区别对待农民与雇佣劳动者、店主、手工业者这些人。田主供养的农业雇工和奴仆也应当排除在外。对这些人的赈济并不适用主流程序,往往通过工赈、借贷等有偿形式来进行。 因此,当中央政府将农民作为首要的救济对象时,这已经是就资源分配的优先性所做的一项安排了。这里所依据的原则乃是效率(efficiency),而不是平等(equality)。农民这一群体因为他们对于以农业立国的帝国的整体福利促进程度而得到优先考虑。 而在农民这个群体内部而言,在资源分配上,需要(need)是最基本的原则,而其他的原则,如身份地位(status),效率(efficiency)是补充性的。在“勘灾”,“审户”这两个程序中,其要旨就在于确定每个受天灾打击的农户“需要”的程度,以确定相应地救济。赈灾的官员们计算受灾分数,区分出“极贫”与“次贫”乃至“又次贫”等层级,并根据这些区分来蠲免税负,发放救济资金与物资。年龄(age)也是一个补充性的原则,它有助于确定一个家庭中不同人口所需要的程度。15岁以上人口被称为“大口”,15岁以下儿童称为“小口”,乾隆四年(1739年)规定的最低赈济量是大口每日0.005石,小口减半。(15) 值得注意的是,农民这个群体之中,又有田主与佃户之分。这个区分在蠲免钱粮的时候就显出其重要性了。根据“摊丁入亩”的农业税制,占有土地者才向政府交纳赋税,租种他人土地者只是向田主纳租,而田主则向政府纳税。因此,在蠲免钱粮的时候,最直接受益的是田主,但他们如何处理与佃户的关系,却是在政府监控之外。相比于田主来说,租种土地的佃户更容易受到灾害的影响,但他们在多大程度上能够从蠲免钱粮的政策中受益,却很大程度上取决于田主的意志。如果田主拒不减租,佃户无法缴纳田租,则往往沦为流民,对社会稳定造成很大的影响,而且不利生产的恢复。考虑到田主与佃户之间的不平等关系,大体上基于“需要”(need)的蠲免制度,到了现实中却可能是完全走样,最应该得到该政策优惠的群体无法受益。因此,政府不得不将田主与佃户之间的关系纳入管理范围。康熙四十九年(1710年),清政府规定,蠲免钱粮,地主与佃户“必均平无偏,乃为有益”,因而“嗣后凡遇豁免钱粮,合计分数,业主蠲免七分,佃户蠲免三分,永著为例”。(16)但清政府的执行能力是可疑的。雍正在一道上谕里对地主既感之以儒家伦理,又向指出富民盘剥过重会导致“贫民肆行抢夺”、贫富双输的后果。这一上谕既表明了清政府调和社会矛盾、维护社会稳定的意图,(17)但其劝告的口吻又折射出清政府“国家能力”的孱弱。 少数受灾群体在资源分配上获得比一般农民更大的优先性。如就灾赈而言,盛京旗地,官庄,站丁受到特别优待,灾后先借一月口粮,不作正式赈济。等查明被灾分数,不管是极贫还是次贫,旗地灾十分九分者,赈五个月,八分七分者,赈四个月,六分五分者,赈三个月。官庄灾十分九分八分者,赈五个月,七分六分者,赈四个月,五分者,赈三个月。站丁灾十分九分八分七分者,赈九个月,六分五分者,赈六个月。(18)与表2中所示的一般政策相比较,这三类人所受到的优待立刻就能显示出来。  与一般政策相比较,三类人都受到了灾后借一月口粮,不计入正式赈济的优待。其次,不区分极贫次贫,一体受赈;而即便是按照济贫的赈济标准算,旗地与官庄受赈济的时间也比正常标准多出l~3月。而站丁多出至少6个月。 如何理解这三类人受到的特殊优待?盛京旗地是满人的保留地,从顺治年间到1904年,清廷禁止关内汉人移居辽东。对于少数民族王朝来说,关心自己的“龙兴之地”是理所当然的事情。类似这样的规定,在之前的宋明两朝都不存在。官庄则是清朝政府直接经营的田庄,庄分大庄(地420~720亩)、半庄(地240~360亩),拨给八旗王、公、宗室,内务府统一管理并将所收地租分给王公宗室。所谓站丁就是驿站工作人员,负责政府的信息传递。旗地旗人与官庄庄丁受到的优待可从他们的身份地位(status)来得到说明,前者是满族民族政权的基础,后者为满族王公宗室提供收入。但令人惊讶的是,在这三类人之中,我们能发现站丁受到的待遇是最高的,甚至超过了旗地,官庄。这需要从站丁工作的性质去说明。赈灾工作的急迫性决定了信息传递的职能显得十分关键,而站丁恰恰是负责信息传递工作的,如果他们因为灾害而无法安心工作,势必影响赈灾的整体效率。政策上对他们的倾斜,显然是因为这种倾斜是有益的,能够促进赈灾的效率,增进其他人的福利。 除了农民与政府雇员之外,清政府还特别关心有功名的士人群体。士人位居“四民”之首,未来可能跻身于官僚阶层,他们的“斯文”关系到朝廷的脸面,因此,在勘灾与放赈过程中,“生员”被单列出来,而不是与农民混在一起。康熙六十年(1721年),办赈能臣朱轼专门为生员制定了一个赈济制度,请省级官员捐俸,通过学校发放。康熙六十一年(1722年),对贫生的赈济进一步制度化。乾隆三年(1738年)4月22日皇帝曾发布一个上谕:“朕思士子身列胶庠,自不便令有司与贫民一例散赈。嗣后凡遇地方赈贷之时,着该督抚学政饬令教官将贫生等名籍开送地方官,核实详报,视人数多寡,即于存公项内量发银米,移交本学教官均匀散给,资其饘粥。”(19)可以看到,对“士”的赈济是通过教育部门进行的,这就与对一般臣民的赈济非常不同。但这一制度明显是以原有的贫生救济制度为基础而建立的。除行政拨款之外,清朝地方公立学校还依赖于学校公产学田的收入。每年学官收齐学田租银并上解布政司,相关经费再通过学政衙门或地方政府专拨下发到学校。乾隆十年(1745年)的一份上谕反思了在考试结束发放学租的传统做法,认为其容易滋生弊端。乾隆在其中进一步提出:“散赈于考试事竣之日,何如散给于士子云集之时,嗣后学政学官确查极贫次贫,造具细册,于按临之日投递学臣核实,即于三日内逐名面赈。”(20)改革的结果是形成一个常规化的贫生救济制度,通过教育行政系统在考试期间发放赈济。无论如何,在对士人的优先处理的制度规定中,我们能看到身份地位(status)原则的突出作用。 常常为荒政的研究者们忽视的是,在灾后的恢复生产阶段,有一个土地分配的问题。田主因为灾难而死亡或流徙他乡,而地方官员的考虑是尽快恢复农业生产,不违农时,既然田主不在,那就只好招人耕作。但土地这一资源与钱粮又不同,它除了稀缺之外,还是非同质性的,无法像钱粮那样均分而不同时损及生产力。清朝的官僚如何处理这个问题呢?在光绪四年华北的大旱灾中,受命理赈的曾国荃曾制定如下政策: 先就有主之田,酌给籽种,假贷牛力,其力能自备者,无论矣。此外无人地亩,即责成地方官督同公正绅耆,按亩清查,另立册簿。一面出示邻境,劝其来耕。如实系死亡绝户及寄居他处者,待至今年秋后不归,准令本户近支承种,次及远族或支派。远近相同,则以辈分年龄长幼为序。本族无人,方准同甲,同村,或同村人少,亦许外村,外县,外府客民领种。……或值本户归来,当年所获之粮,除纳赋之外,悉予承种之人。应俟明年播种之时,方许认回。倘耕至五年,本户不回,则由族戚,村甲承为永业。(21) 在这个政策当中,耕种土地的优先权被给予那些在血缘上或地缘上与土地主人较近的人。先是“本户近支”,后及于“远族或支派”。血缘上远近相同的,以“以辈分年龄长幼为序”。当血缘远近解决不了问题的时候,则诉诸地缘原则,从“同甲”,“同村”,及于“外村,外县,外府客民”。这一由血缘远近到地缘远近,并杂以“辈分年龄长幼”的序列,不妨以费孝通先生的形象的说法来命名,叫“差序格局”,意指从自我推出的一个社会关系的同心圆。(22)Jon Elster所总结的地方性正义的诸分配原则之中并没有这样一个原则。它当然可以被视为很多基本原则的混合,但在中国古代社会,它的运用相当广泛,以至于我们可以把它作为一个独立的基本原则。尤其是在土地、房屋等不动产交易上,这个原则的运用尤为广泛。一个重要的例子就是亲邻先买权,这是指亲邻对所出售的田产房屋具有先买的权利,如果不问亲邻直接卖给外人,亲邻可以向官方提出控告。清代乾隆朝刑科档案题本,记载了不少因亲邻先买不成酿成的命案,(23)表明清代前期,亲邻先买权的流行。民国政府所组织的民间习惯法调查纪录《中国民事习惯大全》(下称《大全》),表明了清朝的亲邻先买习惯法在民间一直延续到了民国时期。 表3列举了中国民国时期南北各地关于亲邻先买权的习惯做法。根据赵晓力对相关习惯的总结,亲房或亲族在土地买卖中拥有第一先买权,而在亲族内部则遵循先亲后疏的原则;地邻次之。但如果田产房屋已经典出,在一些地方的习惯里典主享受对于地邻的优先权。(24)在乡村宗族秩序已呈衰落之势的民国尚且有如此多的亲邻先买权习惯存在,可见在清朝这一习惯必然更为普遍。因此,曾国荃所制定的政策并非他临时的发明,而是顺应清朝民间不动产交易的一般习惯而已。这种做法有助于维护宗族,保持地方社区的内聚力,实现社会稳定。 在中国古代地方社会物质资源的分配上,“差序格局”的原则具有广泛的适用性。这一原则具有高度的客观性,不像其他原则,如需求,能力等等那样需要主观上的认定和考核,在一个熟人社区内可以反复适用而不至引起争议。这一原则的引入,无疑可以丰富Jon Elster对于“地方性正义的原则”的论述。 以上已论述分配的原则,下面要分析的是分配的程序。就钱粮的分配而言,实行的基本上是一个准入(admission)程序:设定一个准入标准(threshold),在该标准之上的得到救济,而在该标准之下的则被排除在救济程序之外。(25)这个基本的标准是受灾的程度——这同时也意味着,需要(need)的程度。确定灾民是否符合标准,正是荒政中“勘灾”,“审户”两个程序要做的事情。 在“审户”程序中,受灾家庭按照灾情轻重,被划分为极贫、次贫两个等级——在清初的时候,还有“又次贫”一级,但因不易操作而废除。清代官员汪志伊《荒政辑要》推荐的“极贫”标准如下:“如产微力薄,无担石,或房倾业废,孤寡老弱,鹄面鸠形,朝不谋夕者,是为极贫。”次贫的特征则更为模糊:“如田虽被灾,盖藏未尽,或有微业可营,尚非急不待者,是为次贫。”(26)乾隆三年直隶省赈灾划分标准则是:“凡实在极贫,至靠数亩洼地,并未收过好麦,及无业穷民,猝遇水淹,朝不谋夕,嗷嗷待哺。……其次贫之户,或尚有高粮数亩薄收,或别有经营活变,不专借地土,或现在稍存粮食牲畜,暂可支持者。”(27)调查者要对灾民体力状况、粮食储藏、生产能力、家庭财产状况等方面进行考察,判断一个农民是否应被划为“极贫”。审户之后要发给赈票,一式两联,一联作为灾民领赈的凭据,另一联供核查。  在煮赈中操作的实际上也是“准入标准”的程序。施粥者观察前来就食的民众的面色与精神状况,来确定其是否真正到了需要救济的程度。而这只能够通过现场观察来操作,可以说是一种最原始的“准入”程序。在具体操作中,所实行的是排队制度(queuing system),民众排队领取食物,直到资源穷尽为止。排队制度的好处是直接满足迫切需要,但历来的积弊是极易造成拥挤践踏,老弱妇孺往往被排挤而很难获得救济;近者可获食,僻远者却不能前来。清朝煮赈仍以设厂为主,采取了领粥给签、男女分拨设栏相隔等措施改善粥厂的秩序。至于无法满足僻远者的积弊,则通过增加粥厂数量来解决。有些地方近城之地设粥厂,然后在20里内四乡各设立一个米厂,向离城市较远的灾民发放赈米。(28) 在土地分配问题上,所实行的实际上是一个选择(selection)程序:将申请人相互比较,产生一个从高到低的排行序列,然后从高到低分配资源,直到资源穷尽为止。(29)这个程序,实际上已经隐含在“差序格局”的原则之中了。这一原则混合了血缘,地缘,年龄,辈分等不同要素,产生出了一个在乡村社会具有高度客观性的排行序列。这个序列的好处就是其客观性,分配者只需要掌握亲疏远近的信息就可以了,而不需要作进一步的考核。由于土地的异质性,在实践中的做法一般不是分割土地,而是将待分配的土地给予在排行序列中位置最高的那个人。 以上对于“地方性正义”的原则与程序的发掘,能够折射出清朝政治与社会秩序的一系列特征:第一,农民与儒生的优先权,是遵循“士农工商”排序的儒家社会秩序的自然要求;第二,作为一个少数民族政权,满人相对于其他民族享有特权;第三,作为官僚社会,王公与官吏享有一系列的优惠;第四,帝国政府尊敬乡村以宗族为中心的地方秩序与民事习惯;第五,为了调和社会矛盾,帝国政府试图将租佃关系纳入其法律调整范围,虽然其国家能力未能达到真正有效管理的程度。 三、“地方性正义”的保障:官僚体系的监督 救赈的时效性极强,一旦错过时机即不可补救。而如果在这个时候发生腐败,对百姓造成的危害也比一般的腐败更甚。因此,清政府在荒政吏治上下了大量工夫,务求高效廉洁:第一,从人事组织上,而是由皇帝亲自带头,层层施压,责成各级政府第一把手负责,中央也加强了对地方的监督;第二,为求工作效率,简化审户标准,使之易于操作与监督;第三,加强信息公开;第四,对腐败人员进行严厉的处罚。 有清一代灾害频仍,朝廷在荒政上也下了很大工夫,但却没有一个专门的赈务机构。究其原因,首先因为皇帝对于荒政十分重视,从批阅报灾到派员拨款赴灾,事必躬亲,并时时追问查询。这也给官僚机构带来很大的压力,事务能迅速得到办理,而无须专门机构。其次,救灾时效性强,若设置专门机构,平时无所事事,造成资源浪费,救灾时又人手不足,不堪其用。基于以上种种考虑,清朝最终创制了以一套皇帝为总负责、地方督抚主持、知府协办、州县官员具体执行的救灾组织体系。雍正曾表示:“若督抚不得其人,朕之过也。有司不得其人,则督抚之过也。至地方百姓不能为之遂生复性,捍患禀灾,则有过专在有司矣。”(30)其意就在要求下级对上级负责,上级严格监督,各尽职守。 救灾之时,中央政府通常会委派一些官吏协助地方赈灾,既为弥补救灾人员不足,也是为了对地方官员的赈灾进行监督。委派的官员既有中央官吏,也有管理河务、漕务、盐务等专职性的地方官吏,甚至还有当地驻军的将军都统,灾区附近府、州、县的正副主官更是当然的派遣对象。外来官员和本地官员的分工基本如下:如果外来官员品级高于本地官员,则由外来官员主持,本地官员协同;如果外来官员品级稍逊于本地官员,则仅履行监督赈务的职责;如果品级相当,通常是与本地官员共同主持或监督赈务,或具体负责各州县的救灾事项。本地官员与外来官员常相互掣肘,影响办赈效率。但清朝人事制度上对此弊病并不作回应,可见对于朝廷来说,监督地方官员是一个重要的目的,哪怕牺牲一点办赈的效率,也在所不惜。 朝廷除派员主持与监督之外,还要另派员明察暗访,核查办理结果。皇帝为了防止奏报不实,往往派心腹暗访灾区赈务,考核地方官办理效果。各省督抚为确保不出纰漏,也常委派下属密查各州县办赈状况。查核的项目包括地亩灾分确定是否准确,极贫、次贫之划分是否合理,赈济发放是否没有遗漏,灾民有无流徙他乡等等。如果出现灾民流徙,通常就能证明地方官办赈不妥。如乾隆二年(1737年)陕西八州县灾,赈后川陕总督派人密查,发现山西三州县出现灾民流徙,最后的结果是山西巡抚遭到乾隆痛斥。(31) 为了便于操作与监督,皇帝曾多次下旨简化审户标准。“审户”目的本在于确定受灾百姓所需要的程度。但由于地亩灾分不一,户口多寡各异,要区分“极贫”、“次贫”、“又次贫”三个等级,查勘起来非常不容易。办赈各员意见往往不同,“怀邀誉之心者每失于滥,存刻核之见者多致于遗”。(32)为简化手续,乾隆七年(1742年)规定:“山西,湖广,贵州不分极贫次贫;山东,陕西只分极贫次贫,皆按月给赈。江南,浙江原分极贫,次贫,又次贫,凡被灾者待赈,每至于数千户。分为极贫,次贫易于察验,至又次贫与次贫相去无几,不便酌减赈恤。且分析分析,未免耽误滋扰。应只分为极贫次贫,其又次贫宜从删省。”(33)朝廷的基本的意向是去掉“又次贫”这个层次。在有些地区,甚至连“极贫次贫”的区分也取消掉,这减少了审户工作的复杂性与官员的自由裁量权,但显然增加了政府的财政支出。因此,像山西、湖广与贵州在乾隆七年(1742年)实行的不分极贫次贫的政策,只是政府在财政情况相对较好时实行的临时(ad hoc)政策,无法推广。到嘉庆朝之后,不分极贫次贫一体赈济的做法就越来越少了。在光绪初年(1876-1879年)华北发生的大旱灾中,山西受灾严重,部分地区到了“有一家种地千亩而不得一餐者”,(34)乃至人相食的地步。在这种情况下,极贫次贫的区分已经失去意义。但由于当时山西财政紧张,曾国荃还是按照“极贫”、“次贫”两个层次来办理赈灾。由此可见财政状况对于荒政所造成的影响之大。 除了在政府财政宽裕时放宽“审户”政策,以减少官吏工作的随意性之外,政府还努力防止官吏通过垄断信息而牟取私利。政府要求官员在进行赈济活动的每个阶段(勘察,放赈,借贷,等等),都要提前广为通告晓谕,其方式有多种,如张榜公布,向地方精英和乡村头领颁发“檄文”,口头传达,以及官府告示。显然,地方政府在很大程度上要依靠口述方式来宣扬自己的活动,让通告消息通过非正式渠道传扬开来。(35) 在办理赈务过程中,清政府努力明确权责,以便于监督。一般规定造册时按东西南北四乡列出村名,在下面列出灾民的姓名户口,按村进行汇总。然后在年月日之下,写明承造官吏姓名,名册内加盖骑缝印信。又另外制作应赈村庄户口总册一本,交给上司官员审查。监赈官需在赈册内亲笔署名盖章,以明确职责。每天放赈完毕之后,经办人要在赈册内亲笔写明:某年某月某日某官某人监放某村钱粮若干,然后盖上负责人印记。等到全部发放完毕,再在册首与册尾结总署名,加盖监赈官骑缝印信,以备上司抽查。办赈人员营私舞弊,监赈官员监督不力,都要照例严参治罪。(36) 清政府还制定了严密的罚则来威慑办理赈务的官员。涉及赈务的罪名具体有以下等项:(1)假冒赈济,贪污赈银。监守自盗,贪污中饱私囊,历来是清朝官吏重罪,侵占赈济用款,更是罪不可赦,一经查出,立即从重处罚,一般处以极刑。(2)匿灾不报,漠视民生。由于信息传递技术的不发达,政府不容易获得真实的地方信息,也只有对隐匿灾情者进行从重处罚,以收震慑效果,一般处罚是革职查办。历来以匿灾罪处罚的官员多为地方督抚。(3)失察下属,未尽职责:如果部属有过,上司未能及时查处,则上司应受处罚,重者可至革职。(4)办赈延迟,玩忽职守:救灾的要旨是迅速,尤其在突发性的水灾中,如果临灾救济误时,出现流民,抚恤就更加困难。如果官员出现此类办赈迟缓的过失,通常革职查办;(5)办理失误,溺职无能,这又有冒请抚恤、挪移赈银、违反成例、办赈疏漏、办赈草率、漠视赈务、擅收赈银、办理不善、才能平庸等等,处罚从革职到调任,降职不等。(37)《户部则例》中还有规定,如果受灾地区钱粮获准蠲免的圣旨没有到,但已经征收本年钱粮,则可以在翌年的应征收的赋税中扣除,如果官吏蒙混隐匿,则“照侵盗钱粮律治罪”。(38) 在乾隆中期之前,这些规定看来是相当有效的,荒政中很少出现大规模的腐败。但到了乾隆中后期,随着腐败在整个官僚体系中的扩散,荒政也难免其害。最典型的是乾隆四十六年(1781年)查出的甘肃冒赈案,主犯甘肃布政使、巡抚与知府均处死,涉案者自道府至州县凡60余人,结果22人处斩,其余或发往黑龙江充当苦差,或分别监禁,成为清代巨案之一。(39)本案具体情形如下:清代在甘肃曾实行过“捐监”,即允许读书人按规定数目,向当地官仓捐交谷粮以换取国子监监生学历资格。遇到灾荒即用“捐监”所得粮食赈济灾民。后来“捐监”一度停止。王亶望任甘肃布政使后,说服陕甘总督勒尔谨奏请清廷在甘肃各地恢复“捐监”。但在操作中,王亶望让监生将应捐豆麦折为白银,从而为王及各级官吏中饱私囊提供了便利。兰州知府蒋全迪完全按照王亶望的意图办事,为各县预定灾情,按照各县报灾的轻重,定出收捐数额,由藩司衙门预定份数发单给各县,令各县照单开赈,这就是“冒赈”。又商议设立“坐省长随”办法,就是让各州县官员派亲信在省城设立办事处,向王亶望馈送冒领的赃银。王廷赞接任甘肃布政使,虽发现监粮折银不合制度,但经不住利益诱惑,变本加厉。此案的败露,乃是因为乾隆四十六年(1781年)三月,属甘肃河州管辖的循化厅(今青海省循化县)撒拉族人叛乱,朝廷出兵镇压不利,甘肃官员压力极大,布政使王廷赞主动上奏,称愿捐出历年积存廉俸银4万两作为兵饷。乾隆察觉王廷赞“巨额财产来源不明”,派人追查。而已经调任浙江巡抚的前甘肃布政使王亶望在办理浙江海塘工程期间主动捐献出私银50万两,同样引起乾隆怀疑。追查的结果是,甘肃官场发生“地震”,一干官员被一网打尽。 腐败现象在荒政中的扩散并不表明清政府设定的严格的监督制度已经失去积极意义,而只是意味着,随着官僚体系整体的败坏,这些制度不再被严格遵守,其实际效用也大打折扣。监督制度乃是荒政正义的保障,随着这一道防线被冲破,荒政的正义质量也就一路下滑,并进一步加速了清王朝的灭亡。 四、结论 本文将“分配正义”问题引入清朝荒政研究,探讨荒政之中稀缺、不可分或不同质的资源的分配问题。本文研究显示,清朝政府在分配资源的时候,乃是着眼于各社会阶层对于帝国财政的贡献,从而将农民这一群体作为荒政的主要对象。满族族人、官庄庄丁、驿站站丁和有功名的士人群体,由于与帝国统治秩序的关联而受到特殊的优待,地主与佃户之间的关系也得到一定程度的调整。在灾后恢复生产阶段,涉及无主土地的耕作权分配问题,清政府遵循民间习惯,实行的是被费孝通总结为“差序格局”的原则,结合血缘一地缘一年龄一辈分等各种因素,确定分配的预先序列。就分配程序而言,荒政主要适用的是“准入”(admission)的程序。但在灾后恢复生产阶段,涉及无主土地的耕作权分配问题时,则采用了选择(selection)程序。为了保证荒政的效率与廉洁,清朝设置了严密的官僚监督与惩罚制度。荒政过程折射出了清帝国的社会与政治秩序的若干特征:“士农”在“四民”中的优先地位;满族作为统治民族享有特殊待遇;王公与官吏相对于平民的特权;帝国政府对于乡村宗族秩序的尊敬;官僚监督体系法则的严密,等等。而就时间来看,荒政制度的正义质量随着帝国的财政状况发生变化,在帝国财政状况最佳的康乾年间达到高峰,具体表现为灾蠲与灾赈的覆盖程度,以及在差异分配的法律之外的经常的格外施恩;而在嘉庆以后,帝国的官方荒政由于投入不足以及腐败,处于不断的衰败之中。 这一研究证明了Jon Elster的“地方性正义”理论具有相当的历史分析力,但同时也显示,具体的历史研究将能进一步丰富“地方性正义”理论。本文所涉及的荒政中的土地分配中所遵循的“差序格局”复合原则,对于中国古代经济与社会活动来说极其重要,但并不见于Jon Elster的著述之中。我们相信,更多的研究,将能使得“地方性正义”的理论更趋于完备与丰富。 鸣谢:本文写作得到UCLA政治学系James Tong(汤维强)教授的指点,在此致谢。错漏之处,概由本人负责。 注释: ①参见Jon Elster, Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens, New York: Russell Sage Foundation, 1992. ②参见魏丕信《18世纪中国的官僚制度与荒政》,徐建青译,南京:江苏人民出版社,2003年。 ③Jon Elster, Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens, New York: Russell Sage Foundation, 1992, p.23. ④申学锋:《清代财政收入规模与结构变化论述》,《北京社会科学》2002年第1期。 ⑤彭信威:《中国货币史》,上海:上海人民出版社,1958年,第951页。 ⑥彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,北京:人民出版社,1983年,第142页。 ⑦彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,北京:人民出版社,1983年,第137页。 ⑧申学锋:《清代财政收入规模与结构变化论述》,《北京社会科学》2002年第1期。 ⑨数据来源:李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年。 ⑩数据来源:李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年。 (11)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第66~67页。 (12)王卫平:《明清时期江南地区的民间慈善事业》,《中国社会科学》1998年第1期。 (13)何汉威:《光绪初年(1876-1879)华北的大旱灾》,《香港中文大学中国文化研究所专刊二》,1980年。 (14)方观承:《赈纪》卷2,《中国荒政全书》第2辑第1卷,北京:北京古籍出版社,2004年,第509页。 (15)朱凤祥:《中国灾害通史》(清代卷),郑州:郑州大学出版社,2009年,第303页。 (16)参见《清圣祖实录》卷244,康熙四十九年十一月辛卯,台北:华文书局,1969年。 (17)森正夫:《十六至十八世纪的荒政与地主佃户关系》,载刘俊文,栾成显《日本学者研究中国史论著选译》第6卷,南炳文译,北京:中华书局,1993年。 (18)魏丕信:《18世纪中国的官僚制度与荒政》,徐建青译,南京:江苏人民出版社,2003年,第104页。 (19)参见《大清会典事例》卷271,台湾:中文书局影印,1899年。 (20)参见《清朝文献通考·学校考》,北京:中华书局,1962年。 (21)曾国荃:《曾忠襄公奏议》卷5,台北:文海出版社,2002年,第29页。 (22)费孝通:《乡土中国》,北京:生活·读书·新知三联书店,1985年,第32页。 (23)参见中国第一历史档案馆,中国社会科学院历史研究所《乾隆朝刑科题本档案》,1988年。 (24)参见赵晓力《中国近代农村土地交易中的契约、习惯与国家法》,北京大学硕士学位论文,1996年。 (25)Jon Elster, Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens, New York: Russell Sage Foundation, 1992, p.24. (26)魏丕信:《18世纪中国的官僚制度与荒政》,徐建青译,南京:江苏人民出版社,2003年,第201~202页。 (27)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第26页。 (28)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第70页。 (29)Jon Elster, Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens, New York:Russell Sage Foundation, 1992, p.24. (30)参见《清仁宗实录》卷215~216,北京:中华书局,1986年。 (31)参见《清仁宗实录》卷215~216,北京:中华书局,1986年。 (32)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第26页。 (33)参见《清朝文献通考》卷46,杭州:浙江古籍出版社,2000年。 (34)曾国荃:《曾忠襄公文集奏稿》卷5,上海:上海古籍出版社,2002年,第33页。 (35)魏丕信:《18世纪中国的官僚制度与荒政》,徐建青译,南京:江苏人民出版社,2003年,第99页 (36)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第89~90页。 (37)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第83~87页。 (38)参见中国第一历史档案馆,中国社会科学院历史研究所《乾隆朝刑科题本档案》,1988年。 (39)参见《清仁宗实录》卷215~216,北京:中华书局,1986年。 (责任编辑:admin) |