|

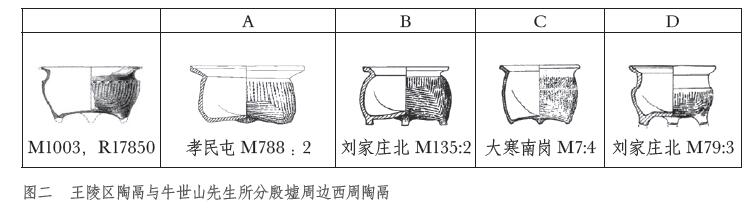

安阳师范学院考古系 摘要:殷墟王陵区大墓早期被盗的时间应是西周早期。M1002和M1004等墓葬出土的西周遗物时代应为西周中期, 是后期混入的。大墓之上的小墓和灰坑年代应为西周时期, 仅分布在大墓周围或大墓之上, 它们均与早期盗坑无直接打破关系, 不能作为证明早期盗坑不早于西周中期的证据。这些小墓和灰坑打破灰土或灰黄土而非夯土, 时代应晚于早期盗坑或同时。大墓上的墓葬和灰坑多数没有规则的形状和边缘, 总体特征与西周时期殷遗民墓葬差别较大, 可能是周人在盗掘之后对王陵的进一步破坏。 关键词:殷墟王陵区;西周早期;早期盗掘;殷遗民 基金: 2016年国家社科基金青年项目 (项目批准号:16CKG008); 郑州中华之源与嵩山文明研究会项目 (项目批准号:Q2015-12) 资助 The Dates of Tomb Robbery of Shang Dynasty Royal Tombs at Yinxu Zhao Junjie Abstract:The Yinxu imperial mausoleums should be robbed in the early Western Zhou dynasty for the excavations of the mid-Western Zhou dynasty in M1002 and M1004 should be mixed in the mausoleums after the first robbery. Although the small tombs and pits on or around the large tombs can be dated to the Western Zhou dynasty, they cannot proved that the early robber's pits were no earlier than the midWestern Zhou dynasty for there are no direct relationships between them. These tombs and pits broke through the grey and grey-yellow earth but not contacted with the rammed earth, so they might appear later than or at the same time with the early robbing pits. Moreover, there are no regular shapes and edges in these tombs and pits and their general characteristics are quite different from the tombs of adherents of the Shang dynasty because of the further damage in Zhou dynasty after being robbed. Keyword:Royal tombs at Yinxu; the early Western Zhou dynasty; early robbery; adherents of the Shang dynasty 近年来, 殷墟王陵区大墓的被盗年代成为学术界讨论的热点之一, 井中伟[1]、张敏[2]、何毓灵[3]、李宏飞[4]等先生先后发表了相关论文。井中伟先生、何毓灵先生均认为大墓被盗年代为西周早期。张敏先生认为应该晚于西周早期晚段, 西周中期的可能性很大。李宏飞先生认为早期盗掘年代不早于西周中期。仔细研读原发掘报告后, 发现一些结论和论据需要进一步讨论。本文就早期盗坑中西周遗物的年代、西周遗物的来源、早期盗坑与大墓之上小墓和灰坑的关系、大墓之上墓葬主人是否为殷遗民等问题进行讨论, 以期对王陵被盗年代研究有所帮助, 不妥之处请批评指正。 一 西周器物的年代 早期盗坑出土遗物的时代是判断早期盗坑形成时间的主要依据, 也是学者讨论的重点。井中伟先生认为有批遗物属于西周早期, 他在论证器物年代时列举了M1004、M1003、M1001出土的器物:M1004出土陶簋 (3:3113) 和陶鬲 (R17850) 各1件, M1003出土铜戈4件 (HPKM1003:R6780、R6778、R4784、R6783) , M1001出土铜镞3件。张敏先生对这一结论提出了质疑, 认为这些陶器应属于西周早期偏晚或西周中期;她还增加了M1002的2件陶簋 (3:1667、2:739) 、2件陶豆 (2:1820、2:1833) 以及M1004和M1550出土的“S”纹残片 (3:749、4:1670) , 认为这些陶器时代应在西周早中之际或者略晚, 铜戈和铜镞属于西周早期、中期均流行[5]。何毓灵先生和李宏飞先生均认为属于西周中期。本文也认为这些陶器应该属于西周早期偏晚或西周中期。  “S”纹陶簋是西周早期偏晚和西周中期标志性器物, 西周早期偏早和西周晚期均较少见。张敏先生已经指出这种“S”纹陶簋在殷墟、洛阳、沣西和周原均有发现, 从西周早期晚段出现, 延续至西周晚期偏早, 演变规律是圈足由矮变高[6]。目前, 最早的“S”纹陶簋应该出现在西周早期。河南鹿邑长子口墓出土8件带此纹饰的陶簋, 可以分为A、B两型, 4件A型簋带双耳, 4件B型簋与早期盗坑出土的陶簋属于一型。B型簋明显具有早期特征, 整体腹壁较直, 敞口不明显, 早于张家坡所出陶簋 (K69:2) 。长子口墓的墓主是谁虽有争议, 但该墓的时代在商末周初问题不大[7]。所以, 这几件“S”纹簋的时代是最早的, 属于西周早期。殷墟遗址“S”纹陶簋仅见于刘家庄北地墓葬和西高平遗址[8]。刘家庄北地出土“S”纹簋的两座墓M104、M79, 发掘者认为前者属于西周早期, 后者属于西周中期偏早。M1004和M1002出土的陶簋和陶豆与刘家庄北地、张家坡等出土的西周早中之际的陶簋和陶豆相似, 明显早于洛阳出土的西周晚期同类遗物。因此, 这批陶簋和陶豆属于西周早期偏晚或中期偏早的可能性最大 (图一) 。 二 西周遗物的来源 这批器物的年代属于西周早期偏晚或中期, 时代晚于大墓, 它们不是大墓的随葬品。但对这批陶器的来源, 学者们的看法不同。井中伟先生认为这批陶器包括铜戈和铜镞, 是早期盗掘时留下的遗物, 因此得出盗掘时间为西周早期。张敏先生认为这批陶器属于早期偏晚或中期, 早期盗坑晚于这批遗物, 因此认为“上限不早于西周早期晚段, 下限不晚于西周中期”。何毓灵先生同样认为这些陶器应属于西周中期, 早期盗坑为“自然填塞”, 这批遗物是晚期混入的, 因此认为早期盗掘时间还是西周早期。李宏飞先生也赞同这批陶器属于西周中期, 认为早期盗坑并非“自然填塞”, 大墓之上还有一批西周中期墓葬。早期盗坑中的这批西周中期遗物是早期盗坑打破墓上这批西周中期墓葬造成的。下文就盗坑是否自然填埋、遗物来源和遗物是如何混入的三个方面进行论述。 第一, 许多墓葬是否为“自然填塞”难以确知, 其中M1004非“自然填塞”。根据报告中的描述, M1004早期盗坑应该非自然填埋。从M1004发掘报告插图一 (墓坑内土从西北到东南纵剖面图) 和文字描述看, M1004早期盗坑在地表2.5至3米夹杂淤土, 3.0米以下为“翻葬土”。除此之外, M1004早期被盗以后不久又形成的两个盗坑也是早期盗坑已经回填的证据。两处盗坑分别位于东北角和西北角, 出土遗物与早期盗坑相似。两者分别在地面以下6.5米和7.5米处才“始现清楚的边壁”, 且“壁面整齐”, 说明M1004的早期盗坑已经回填。坑边壁整齐, 东北角坑至底后向西南掏洞, 可以说明早期盗坑填土已经坚实。根据形制、大小、部位和坑内填土推测两个坑大致同时[9], 但无法确知两坑的时代可以晚至宋代[10]。 仅以M1004为例, 全面否定王陵区早期盗坑非“自然填塞”有些武断。M1003发掘报告有这样的描述:“穴内於土层层, 大概是盗坑填了最下的3.0米, 后敞露了相当的时候, 雨水冲出刷沉积的结果。”说明, M1003应是自然填埋的。而其他大墓发掘报告对早期盗坑的填土多数描述简略或没有描述, 无法知道是否为“自然填塞”。 M1004早期盗坑非“自然填塞”, 但这一结论并不能否认西周中期的“S”纹陶簋等器物不是后期混入的。出土西周中期陶器的墓葬仅见于M1550、M1004、M1003和M1002早期盗坑, 且出土位置普遍较浅, 很有可能是后期混入的。这些陶器的出土位置, 何毓灵先生已经做过详细统计[11]。M1550陶簋残片 (4:1670) 出土深度为1.9米[12]。M1004陶簋 (3:3113) , 西墓道翻土中地面下3.8米深出土, 出土的确切位置并不清楚, 而此处恰巧有座晚期盗坑。陶簋残片 (3:749) , 翻葬坑中地面下1.7米深出土, 仅存腹片。陶鬲 (R17850) , 翻葬坑中地面下2.5米深出土[13]。M1002“S”纹Ⅱ类陶簋 (3:1667、2:739、2:2478) , 出土深度分别为距地表0.4、1.0和2.8米。M1002灰陶豆 (2:1820、2:1833) 出土深度分别为0.6-0.8和0.8米。另一件商式陶簋 (Ⅰ类) 和陶豆 (3:1669) 出土的深度均为9.15米[14]。 高去寻先生指出, M1550、M1004“出土物的叙述, 大多数都是出于我的补写, 辑录自梁先生遗稿西北冈器物研究记录”。M1002中出土器物绝大多数埋葬深度在5米以下, 大部分深度在10米左右。M1002发掘报告更加明确指出, 有些器物应是混入的。M1002出土器物的数据均采自田野发掘时登记的“西北冈出土器物登记薄”, 报告编写者指出:“所记出土器物地点大都比较简略, 仅是某物出于某探坑或墓葬之某种深度, 而并未注明出土夯土、早期盗掘坑或墓葬上层之晚期遗迹。1002墓出土器物之地点的记录, 大都是这种情形, 所以上列的统计结果也不免包括了一些墓葬上层灰土堆积中的出土物。”[15]同时还指出:“至于其中极少数器物出土的深度较浅, 出土部位可疑, 若非可确定出于墓葬上层之晚期遗迹者, 则不在剔除之列。”这几件陶簋和陶豆出土位置较浅, 且在王陵区早期盗坑内属于个例, 最有可能是后期混入的。 第二, 同一件器物的不同部分出现在不同的早期盗掘坑之中, 应与盗掘堆土方式有关, 而与填土方式是“人为填塞”或“自然填塞”无关。我们知道M1001报告中报道了几件器物残片出现在其他大墓的情况, 举例三器:刻纹白陶罍, 分别出自M1001和M1004;雕花石磬, 分别出自M1001、M1004和M1550;青釉硬陶罐, 分别出自M1001和M1567。关于这一点, 学者们均认为可以作为大墓被盗时间一致的证据, 但是不能作为同一时间回填的证据。盗掘和回填是两个过程, 需要分开看待。井中伟先生和何毓灵先生已经指出盗掘时可能动用了军队, 盗掘人员众多。早期盗掘是纯粹的搞破坏, 盗掘者并不想获得这些器物。他们将所出器物随意打碎, 同一件器物随着填土被随意堆放, 并不关心所出器物属于哪一个。 上述几座墓葬彼此相邻, 距离较近。M1001东南即为M1550, M1550打破M1001。M1001西北即为M1004, M1004打破M1001。M1567在M1001西侧, 距离M1001西墓道西端仅约15米, 两者墓室之间的距离仅30米。何毓灵先生指出, 每个盗坑的出土量约1200立方。这么大的出土量, 各个盗坑的填土极大可能堆积在一起。这种堆土方式与考古发掘中将土堆在探方周围的方式是类似的, 回填时相邻探方的填土谁还能分得清。同时盗掘翻出的填土被随意堆放, 所出器物随着填土被分开堆放, 这种情况下无论是自然填埋或是人为填埋都会造成, 回填时同一器物分散在不同盗坑中。通过前面的论述, 我们知道M1004早期盗掘坑应非自然填埋。M1001、M1550和M1567报告中并无早期盗掘坑填土的相关信息。但是, 依据不同器物出土在不同盗掘坑的证据, 论证是否自然填埋, 证据不足。可以说, 不同器物出现在不同盗掘坑中, 与早期盗坑挖掘堆土方式有关, 而与填埋方式没有直接关系。 第三, 早期盗掘坑底部的晚期遗物应是晚期盗掘扰入。早期被盗掘之后, 王陵区大墓不断被盗扰, 不少晚期遗物被留在盗坑中。20世纪30年代的盗掘者侯老庆还在M1001内遗漏了一柄步枪刺刀。M1001出土的“开元通宝”铜钱、浅绿色印纹瓷片、白色瓷碗残片和9.2米深出土的铁块等应是后期盗扰混入的。M1003早期盗掘坑地下2.1至2.2米深处亦曾出土铁铲和铁片各1件。有关这一点, 几位学者的认识均是如此。如果承认这一点, 那么西周中期遗物是后期盗掘混入也是有极大可能的。前文已经提及, M1004和M1002出土的几件西周中期陶器埋藏普遍较浅, 有极大的可能是后期混入的。王陵区大墓出土西周中期遗物的大墓仅有M1004和M1002两座, M1550和M1003有些残片, 且所有器物加起来仅有十余件, 是一种偶然现象, 用后期混入解释是最合理的。 三 早期盗坑与大墓之上小墓和灰坑的关系 大墓之上墓葬和灰坑的年代, 学者们一致认为是西周时期, 应该是符合实际的。张敏先生认为已经进入西周, 何毓灵先生认为属于西周早期, 李宏飞先生认为6座墓的时代可至西周中期。但是, 大墓之上墓葬和灰坑的年代, 能否作为判断早期盗坑年代的证据, 值得探讨。 对于早期盗坑与大墓上的墓葬、灰坑的早晚, 学者经常引用的三组打破关系, 有必要进行分析。一是, M1004上有早期盗坑、M1043、第2灰坑, 三者和M1004是依次的打破关系, 它们可能是依次的从晚到早关系, 这也是报告编写者的结论。但是, 不能忽略的问题是, 打破关系的遗迹还可能是同时的。M1043仅见人骨, 无墓葬的形状, 无随葬品。第2灰坑整体较规则, 报告认为可能是一种祭祀遗存。M1043可能不是一般的墓葬, 它和第2灰坑可能是一体的祭祀遗存。尤其要注意的是, M1043打破的土层是黄灰土而非夯土, 而报告认为大墓上的灰土或黄灰土应该是大墓被毁坏的遗留, 说明M1043形成之前M1004已经被破坏。鉴于此, 有理由推测第2处灰坑、M1043和早期盗坑可能是同时或相差不久, 都是对大墓破坏形成的。二是, 王陵东区84AWBM260上还有一组地层关系, 墓上的早期盗坑和墓口均开口于殷代文化层下。显然, 早期盗坑是被商文化层叠压, 早期盗坑早于殷代文化层或两者同时, 绝不会晚于商文化层。三是, 77AHBM1之上有一处灰坑 (H1) , 早期盗坑打破这座灰坑[16]。该灰坑的年代, 最初的发掘者推测大致属于殷墟文化四期, 最新的研究将其定为西周早期。灰坑与早期盗坑打破关系明显, 但无法否定两者大致同时的可能, 所以这座大墓的早期盗坑还可能是西周早期的。 李宏飞先生指出大墓之上6座墓葬的时代应为西周中期或更晚, 这一结论是正确的, 但材料需要进一步辨析。第一座墓M1002之上的M2251, 墓主人身旁倒扣1件肥足陶鬲[17]。第二座墓M1003之上的M2254, 墓主人近头顶东有尖足绳纹陶鬲, 从照片看也是尖足而非柱足[18]。第三座墓是M1500上的M2019, 墓主人头部紧靠 (人骨) 顶北有尖足陶鬲一, 口向上, 口径明显小于墓主人头骨颅长, 并推测该件陶鬲若为柱足鬲, 年代不早于西周中期, 年代也可能晚至西周晚期[19]。第四座墓是M1550上的M1628, 墓主人头部放置1件陶鬲, 从照片看, 陶鬲口径约相当于头骨的一半, 口径恐怕不足10厘米, 按此推算应该比西周中期更晚[20]。第五座墓是M1001上的M2265放置一件陶甑, 应属于西周中期。第六座墓是M1217上的M1506, 陶罐和陶豆属于西周中期问题不大。但该墓已被扰动, 不清楚墓形, 地面下0.8米出现, 1.16米到底。除陶豆和陶鬲外, 左臂东有一陶碗, 陶碗的详细信息不知, 会不会更晚难以确定。因此, 这6座墓葬可能属于西周时期, 出土遗物不乏西周中期和晚期陶器。 但是, 它们的年代不能作为判断早期盗坑年代的证据。除墓葬的时代之外, 不能忽略一个关键问题, 这些西周中期或晚期墓葬早期盗坑无直接打破关系。查阅报告可知, 这6座墓葬中的5座位于大墓墓道内, 1座位于大墓之外, 均与早期盗坑无打破关系, 无法证明它们与早期盗坑的早晚关系。第一座M2251位于M1002北墓道西壁内[21], 同样与早期盗坑没有打破关系。第二座M2254位于M1003东墓道西部[22]。第三座M2019位于M1500北墓道东支道东端之东约2.2米[23]。第四座M1628在M1550北墓道西壁内[24]。第五座M2265位于M1001南墓道中部南部[25], 距离墓室早盗坑20余米。第六座M1506破坏M1217北道夯土挖成, 位于 (北墓道) 南口北3.5-5.2米, 报告也认为M1506似乎与大墓没有关系[26]。M1003之上灰坑还出土“S”纹陶簋、短足厚唇豆等遗物, 应属于西周中期。但是, 与墓葬的情况类似, 这些灰堆与早期盗坑同样无直接的打破关系[27]。 因此, 这些墓葬和灰坑的时代是否属于西周中期或更晚, 无法作为判断早期盗坑年代的依据。查看原报告发现, 墓上的许多灰坑和墓葬直接打破灰土或灰黄土, 而非直接夯土。大多数无明显的边界, 更像是针对大墓所做的破坏。灰土或灰黄土不是大墓本身的填土, 应该是墓葬被破坏形成的, 有理由推测许多墓葬和灰坑产生之前大墓已经被破坏。 M1002上11座墓均没有清楚的墓形, 普遍较浅, 只有3座直接打破夯土, 仅2座写明“破夯土, 在黄土中”, 1座“破夯土, 在灰土中”, 其余8座墓葬均埋在灰土或黄灰土中[28]。 M1217上有墓葬10座, 无论时代早晚、墓形均不清, 报告判定的小屯期墓葬2座, M1488被扰乱成灰土堆, 仅M1056破夯土。时代不明的2座, M1466在夯土以上的黄褐土层中, M1512在灰土堆中[29]。 M1500上有墓葬4座, 除2座砖室墓外, 其余2座均无墓形, M2019没有清楚的墓坑, 人骨压在灰坑HPKK2之上, 人骨四周和上下都是扰动过的灰土[30]。 M1004上有19处灰坑, 11处灰土没有整齐的边缘或规则的形状, 8处有形状者深度均多在1米以下, 最深者1.4米, 且多数被扰。M1004上墓葬10座, 除2座可能为瓮棺外, 其余8座均无明确形状, 且均埋于灰土或黄土中而非直接打破夯土[31]。 M1550上2座有形状的灰坑, 数处无形状的灰堆。M1550上墓葬6处, 除一座砖墓外, 其他仅有见人骨, 没有墓形[32]。M1003墓坑南部、东北角、东中部、四条墓道之上和大墓附近灰土和黄灰土的堆积很多, “形状大都不规则, 没有清楚的边壁”, “有清楚整齐的边壁可称为坑的只有两个”。 M1003之上和附近发现7座墓葬, 其中两座 (M1414、M1421) 是M1500大墓的殉葬坑。其它5处墓葬, 均无墓形, 仅有1座“破夯土”, 4座“埋黄灰土中”或“埋灰土中”[33]。 M1001周围有灰土坑和灰土堆各7个, 灰土堆边缘均不清楚。报告将灰土堆分为三个时期, 1、2、3、4是被早期盗掘者扰乱破坏了的第三期灰坑残迹, 5、7是早期盗掘时遗弃的东西的堆积, 6是早期盗掘以后的再堆积。7处灰土堆出土的遗物未见详细报道, 分为三个时期理由也充分。5、6、7处灰土堆可能均是与早期盗掘同时或更晚的堆积。M1001之上墓葬20座, 登记表中17座, 4座为罐葬 (瓮棺葬) , 7座无墓形, 仅6座为方形[34]。由此, 可以认为大墓上的许多灰坑和墓葬是对大墓的进一步破坏, 许多墓葬打破灰土或灰黄土, 应该是晚于早期盗掘坑的。 四 大墓之上墓葬主人是否为殷遗民 大墓之上墓葬和灰坑的主人应非殷遗民而是周人。“居葬合一”是殷墟文化及“殷遗文化”的重要特征之一。殷墟遗址的商代居民多是居葬合一, 周原遗址内的殷遗民也是居葬合一。在殷墟刘家庄、大司空、苗圃、王裕口南地、孝民屯、铁三路等均呈现出“居葬合一”现象。殷墟西区、戚家庄也应属于此列, 但因客观条件限制, 殷墟西区和戚家庄居址部分几乎未发掘。我们整理的王裕口南地发掘资料明显呈现出“居葬合一”现象, 同一区域内灰坑墓葬相间分布, 延续时间均持续整个殷墟文化时期。研究表明, 周原、丰镐等都邑性遗址中存在有单独墓地, 同时也都存在居址与墓葬延续时间相同且互相打破的现象[35]。雷兴山先生详细论证了周原遗址西周时期手工业者的居与葬, 由最初的土地功能转化或土地所有权变换认知, 转变为“居葬合一”的认知。雷先生根据李家和齐家北发掘区内的材料判断, 一些手工业作坊区内, 工匠或参与手工业生产人员这一特定的人群聚族而居与聚族而葬之地, 皆处在一个相对狭小的区域内[36]。2014年, 周原遗址又发现了殷遗民居址-墓葬区。周原西发掘点发现有殷遗民的“居址-墓地”, 墓葬与灰坑延续时间一致, 并相互有打破关系, 同期墓葬附近不见同时期灰坑, 超出该范围则常见同时期灰坑[37]。因此, 无论是商人和殷遗民, 均存在“居葬合一”现象。 但是, 从王陵区西周小墓和灰坑的特征分析, 不具有“居葬合一”特征。前文已经提及, 这些灰坑、墓葬多数没有清楚的形状 (表一) , 不符合居址遗存特征, 墓葬也和一般的埋葬特点不同, 更像是大墓盗掘之后的进一步破坏。  大墓之上墓葬材料较为简略, 几乎不见随葬品线图。上述出土遗物唯一发表线图的陶鬲出自M1004 (R18750) , 为联裆鬲, 三足残缺, 是否为柱足不明。牛世山先生将殷墟与周边西周时期的陶鬲分为四型 (M1004陶鬲的归属未明确写明, 推测属于D型) , 认为A型、B型是典型商式鬲, C型是典型周式鬲, 联裆束颈的D型陶鬲是豫北冀南的周式鬲[38], 在殷墟文化和典型西周文化中均不见 (图二) 。这种鬲仅见于豫北冀南地区, 是周人创作还是殷遗民创作难以定论。  西周殷遗民和周人均不随葬陶觚爵。在洛阳[39]、曲阜[40]、北京[41]、周原[42]、丰镐[43]等地发现的殷遗民墓葬均是如此。西周时期, 随葬单鬲或鬲、罐组合往往是周人的墓葬。殷遗民墓葬的随葬品组合复杂, 除鬲、罐外, 还会有豆、簋、盂、罍等。印群先生统计了曲阜鲁国故城的墓葬材料后, 认为西周早期甲组墓 (殷遗民) 陶器基本组合为鬲、罐、豆、簋, 乙组墓 (周人) 基本组合是鬲。乙组西周中期和晚期陶器组合皆为鬲、罐, 甲组组合为罐、豆、罍;鬲、盂、罐;鬲、盂、豆;罍等, 两者区别明显[44]。张礼艳先生对沣西地区西周墓葬进行了综合分析, 认为沣西A区和C区分别代表了周人和殷遗民, A区主要陶器组合有:鬲, 86座;罐, 19座;鬲+罐, 23座;鬲+豆, 10座;鬲+簋+罐, 12座;罐+豆+盂, 9座。C区陶器组合有:鬲, 51座;鬲+罐, 22座;鬲+簋+罐, 53座;鬲+罐+豆+盂, 31座;鬲+簋+罐+豆, 5座。A区的主体人群是周人, 部分具有殷遗民特征的墓葬, 可能是通过婚姻等形式进驻的殷遗民[45]。扶风北吕周人墓地是典型周人葬俗的代表, 出土陶器主要有鬲、罐两种, 陶器组合主要是鬲、鬲+罐, 仅有1座墓有腰坑和殉狗[46]。郜向平先生梳理的洛阳西周墓葬也是同样的结论。甲组和乙组分别与周人和殷遗民有关, 甲组组合多为单鬲, 其次为鬲、罐。乙组陶器种类较多, 以鬲+簋+豆+罐和鬲+簋+罐为基本组合[47]。因此, 殷墟王陵区这些随葬单鬲或鬲、罐的西周小墓, 最大的可能性是属于周人而非殷遗民。 西北冈大墓之上的小型陶器墓没有发现腰坑, 应属于周人而不是殷遗民。腰坑葬俗早就备受学界关注, 不少学者著文参与讨论。史前时期屈家岭文化和石家河文化中已经发现腰坑葬俗[48], 但它是否商文化腰坑葬俗的来源还存在争议[49]。进入商代以后, 独特的腰坑葬俗有逐渐增多的趋势, 低级别墓葬中腰坑的比重虽不断增加, 但并未全部覆盖是可以肯定的[50]。张明东先生的腰坑统计结果表明[51], 相当数量的商墓没有腰坑。到目前为止, 还没有一处殷墟时期墓地, 所有墓葬全部没有腰坑。但是, 学界在研究西周时期墓葬时, 有无腰坑是判断其族属的主要依据。在洛阳、周原、丰镐、琉璃河等地发现的殷遗民墓葬, 腰坑葬俗是判断其属于殷遗民的重要标志, 学界对这一认识普遍认同。因此, 王陵上这些小墓最大的可能属于周人, 是周人盗掘王陵后对墓葬的进一步破坏。 五结语通过上面的论述可以看出, 王陵区早期盗坑出土西周时期遗物可能是后期盗扰混入的。大墓之上的小墓和灰坑应属于西周时期的周人, 从层位关系和基本形制判断, 其形成时间应该与早期盗坑同时或略晚, 应是对王陵的进一步破坏形成的。考量各方面因素, 王陵区大墓被盗年代为西周早期是最为合理的。有关早期盗掘的发生背景和原因, 井中伟先生和何毓灵先生已经做了详细论述。何毓灵先生还专门梳理了殷墟与周人灭殷有关的遗存[52], 除王陵区外存在被盗的大墓、被毁的夯土建筑、丙组基址上特殊的祭祀遗存、西周继续使用的铸铜作坊、殷墟最晚阶段的窖穴等大量与周人灭殷有关的遗存, 时间基本都是殷墟四期晚段或西周早期。西周中期, 殷墟遗址早已废弃多时, 这种大规模带有军事性质的行动, 只可能发生在西周早期。 大墓的被盗年代, 是一个值得关注的问题。我国范围内的许多大墓, 从新石器时代开始普遍遭到盗掘, 最早的盗掘时间往往与大墓相去不远。搞清大墓的被盗年代, 对于研究社会政权变换和王朝更替有重要帮助。诚然, 判断大墓被盗年代的最佳时机, 是考古发掘之时。仅凭现有的材料, 很难彻底解决王陵区大墓的被盗时间。这就提醒我们, 在考古发掘时要将盗坑或盗洞作为一个遗迹看待, 需要将其单独发掘和收集遗物。如果盗洞过小, 也要单独清理一定深度后再清理晚于盗洞的墓葬填土, 发掘到同一深度后再将盗洞单独清理, 避免盗洞和墓葬填土的遗物混淆。因为客观条件的限制, 王陵区大墓晚期盗洞未被单独清理, 这也可能是晚期遗物混入的重要原因。考古类型学无法解决绝对年代问题, 我们不能依靠类型学确定某一事件的绝对年代。王陵区大墓的被盗是一个历史事件, 这一事件的确切年代可能会成为永远的谜。在今后的考古发掘中, 考古工作者一定要重视墓葬上盗洞的年代问题, 希望能为我们的考古发掘工作带来一丝改观。 注释 1井中伟:《殷墟王陵区早期盗掘坑的发生年代与背景》, 《考古》2010年第2期。 2[5]张敏:《殷墟王陵上的晚期遗迹及早期盗掘坑年代辨析》, 《中国国家博物馆馆刊》2011年第12期。 3何毓灵:《殷墟王陵早期被盗年代研究》, 《考古》2014年第6期。 4李宏飞:《殷墟西北冈西周遗存分析》, 《中国国家博物馆馆刊》2016年第11期。 5刘富良:《洛阳西周陶器墓研究》, 《考古与文物》1998年第3期。 6a.韩维龙、张志清:《长子口墓的时代特征及墓主》, 《考古》2000年第9期;b.河南省文物考古研究所等:《鹿邑太清宫长子口墓》, 中州古籍出版社, 2000年。 7河南省文物考古研究所:《安阳市西高平遗址商周遗存发掘报告》, 《华夏考古》2006年第4期。 8梁思永、高去寻:《侯家庄第五本·1004号大墓》, 历史语言研究所, 1970年, 第2-3页。 9同[1]。文章认为两坑的时代可能是宋代。 10[52]何毓灵:《殷墟周人灭殷遗存研究》, 《三代考古 (六) 》, 科学出版社, 2015年, 第292页。 11梁思永、高去寻:《侯家庄第八本·1550号大墓》, 历史语言研究所, 1976年, 第119页。 12同[9], 第115、164页。 13梁思永、高去寻:《侯家庄第三本·1002号大墓》, 历史语言研究所, 1965年, 第116页。 14同[14], 第23页。 15中国社会科学院安阳工作队:《1978年安阳殷墟王陵区侯家庄北地一号墓发掘报告》, 《江汉考古》2017年第3期。 16[21]同[14], 第4页。 17梁思永、高去寻:《侯家庄第四本·1003号大墓》, 历史语言研究所, 1967年, 第9页。 18梁思永、高去寻:《侯家庄第七本·1500号大墓》, 历史语言研究所, 1974年, 第5页。 19[24]同[12], 第3页。 20同[18], 第8页。 21同[19], 第5页。 22梁思永、高去寻:《侯家庄第二本·1001号大墓》, 历史语言研究所, 1962年, 第7页。 23梁思永、高去寻:《侯家庄第六本·1217号大墓》, 历史语言研究所, 1968年, 第4页。 24同[18], 第6页。 25同[14], 第4-5页。 26同[26], 第4-5页。 27同[19], 第5-6页。 28同[9], 第7-8页。 29同[12], 第3-4页。 30同[18], 第7-8页。 31同[25], 第4-15页。 32a.周原考古队:《1999年度周原遗址ⅠA 1区及ⅣA 1区发掘简报》, 北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明》第2卷, 文物出版社, 2003年;b.周原考古队:《2002年周原遗址 (齐家村) 发掘简报》, 《考古与文物》2003年第4期;c.周原考古队:《2003年秋周原遗址 (ⅣB2区与ⅣB3区) 的发掘》, 北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明》第3卷, 文物出版社, 2004年;d.李彦峰:《陕西宝鸡市周原遗址2014-2015的勘探与发掘》, 《考古》2016年第7期。 33雷兴山:《论周原遗址西周时期手工业者的居与葬--兼谈特殊器物在聚落结构研究中的作用》, 《华夏考古》2009年第4期。 34雷兴山、种建荣:《周原遗址商周时期聚落新识》, 《大宗维翰:周原青铜器特展》, 文物出版社, 2014年。 35牛世山:《西周时期的殷墟与周边--文化的传承与革新》, 《华夏考古》2017年第2期。 36a.郭宝钧、林寿晋:《一九五二年洛阳东郊发掘报告》, 《考古学报》1955年第1期;b.洛阳市文物工作队:《洛阳北窑西周墓》, 文物出版社, 1999年。 37山东省文物考古研究所:《曲阜鲁国故城》, 齐鲁书社, 1982年。 38北京市文物研究所:《琉璃河西周燕国墓地1973-1977》, 文物出版社, 1995年。 39张礼艳:《西周都邑人群构成的比较分析--从墓葬材料考察》, 《考古与文物》2015年第6期。 40张礼艳:《从墓葬材料看丰镐地区西周时期的人群构成》, 《华夏考古》2015年第2期。 41印群:《从墓葬制度看殷遗民文化特色嬗变之不平衡性》, 《中国历史文物》2004年第4期。 42张礼艳:《丰镐地区西周墓葬研究》, 社会科学文献出版社, 2015年。 43罗西章:《北吕周人墓地》, 西北大学出版社, 1995年。 44郜向平:《洛阳地区西周墓葬研究》, 吉林大学硕士学位论文, 2003年。 45郭志委:《史前时期腰坑葬俗试析》, 《考古》2014年第6期。 46贺俊:《对商人“腰坑”葬俗来源与形成问题的探讨》, 《中国文物报》2015年8月14日。 47郜向平:《商系墓葬研究》, 科学出版社, 2011年, 第78页。 48张明东:《商周墓葬比较研究》, 中国社会科学出版社, 2016年, 第117页表九。 (责任编辑:admin) |