|

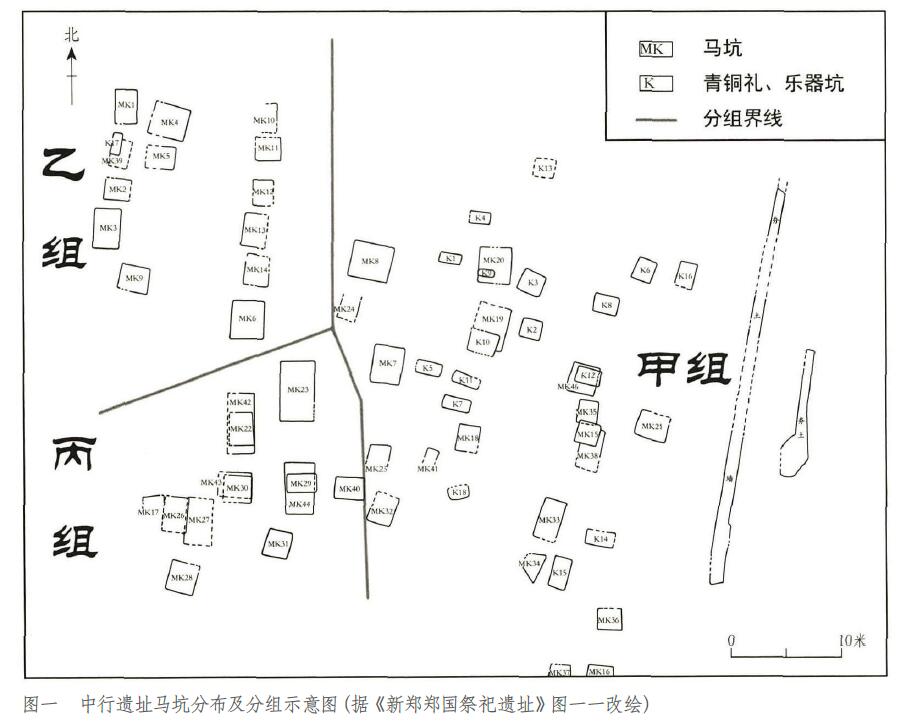

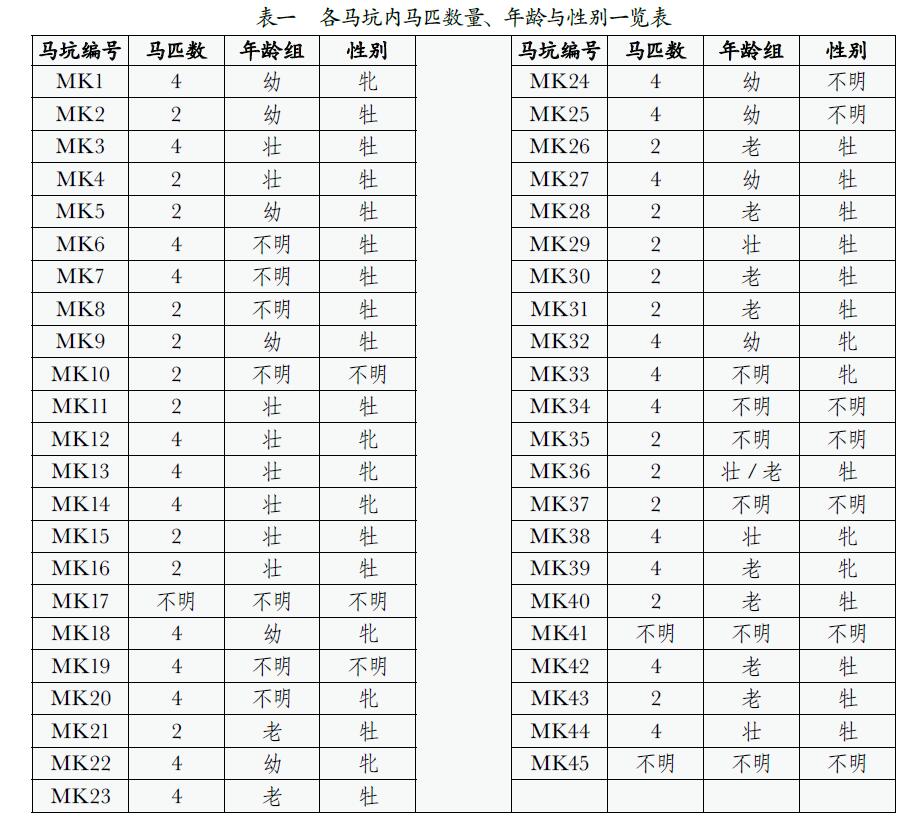

郑州大学历史学院 摘要:相关研究通常认为中行遗址发现的马坑与青铜礼、乐器坑均属于祭祀坑性质。虽然先秦时期的祭祀活动中确实用马为牺牲, 但通过对中行遗址45座马坑以及所埋马匹的特征进行分析, 可以发现它们既与东周遗址所见祭祀用牲遗迹有明显不同, 也与先秦文献记载的祭祀用牲制度存在矛盾, 应当并非祭祀活动遗迹。中行遗址马匹年龄与性别构成与近代人工蓄养马群相似, 牡马牝马分开掩埋及每坑埋放二马或四马等现象又可能与先秦时期的养马制度有关。据此种种迹象推测, 中行马坑中的马匹可能来自郑国公室所蓄养的一个较为完整的种马群, 又因为某次偶发事件而在较短时间内被全体杀埋。 关键词:郑韩故城;中行遗址;马坑; 基金:国家社科基金青年项目 (项目批准号:16CKG010); 中国博士后基金面上一等资助项目 (项目批准号:2014M550384); 郑州大学青年教师启动基金项目 (项目批准号:2015SKQD28) 支持 Horse Pits of Zhonghang Site in Ancient Capital City Zheng and Han States Chen Bo Abstract:It is a common conclusion in previous research that the horse pits unearthed at the Zhonghang site are remains of sacrificial rites.Although horses were applied in some occasion as sacrificial animals during the pre-Qin period, these horse pits were probably not related to sacrificial rites as they were evidently different from those sacrificial pits unearthed at Eastern Zhou sites and did not follow the recorded ritual rules.The compositions of age and gender of horses in these pits were similar with those of modern domestic horse herd.The phenomena that male and female horses were separately buried and each pit accommodated two or four horses might be connected with the horse breeding system at that time.It is indicated that the horses in these pits of Zhonghang site should be a whole herd kept by the Zheng ducal family and were killed and buried due to an accidental event. Keyword:Ancient capital city of Zheng and Han states; Zhonghang site; horse pits 中行遗址位于郑韩故城东城西南部, 面积约4000平方米, 发现有商至战国时期遗存, 其中以春秋中期的18座青铜礼、乐器坑, 45座马坑以及夯筑围墙墙基等遗迹最受瞩目。发掘者认为中行遗址是郑国的社祭遗址, 青铜器坑与马坑都是祭祀活动遗迹[1]。虽然此说得到许多响应, 但细加考察尚有可疑之处。本文尝试就中行遗址马坑的性质进行一些讨论。 一 马坑及马匹特点 中行遗址共发现马坑45座, 出土至少128具马匹骨骼 (表一) , 可大致归纳其特点如下:首先, 马坑均为竖穴土坑, 又可分为两类。一类坑口略呈正方形, 边长二米左右, 埋马两匹。另一类坑口多为南北向长方形, 长约三米, 宽约二米, 埋马四匹。其次, 根据骨骼情况可知所埋马匹均基本完整, 不见肢解现象, 而且姿态规整, 依次叠压, 不见挣扎的迹象, 推测为处死后掩埋。第三, 除一匹外, 绝大多数马匹的第一臼齿前侧面不存在磨损痕迹, 说明生前没有经过役使。第四, 马匹性别、年龄构成较为复杂。可辨个体包括牡马62匹, 牝马44匹, 最小年龄不足1岁, 最大年龄至少15岁。以5岁与10岁为界[2], 划分为幼、壮、老三个年龄段, 则各段马匹数量相差不多, 牡牝皆可见 (表二) 。第五, 同一马坑内马匹的性别、体型、年龄基本一致, 而坑与坑之间往往存在明显差异[3]。第六, 马坑之间可见少数几组打破关系, 部分马坑被礼乐器坑打破, 但不见马坑打破礼乐器坑的现象。 根据马坑朝向、马匹性别与年龄等特点, 并参考共存遗迹, 可将中行遗址的马坑分为三组 (图一) 。甲组居东部, 包括马坑19座。所有马坑的朝向均为明显的北偏东, 马匹骨骼保存较差, 大部分年龄或性别无法鉴定。几乎所有青铜礼、乐器坑都发现于甲组马坑分布区 (仅K17例外) , 且同样呈现与马坑一致的明显北偏东朝向。乙组位于发掘区西北部, 包括马坑13座。朝向大多正北, 部分略偏东, 排布较为规整, 相互间不见打破关系。该组马匹绝大部分为5岁龄及以下的幼年个体, 牡牝皆有。丙组位于发掘区西南部, 包括马坑13座。该组马坑多朝向正北, 个别为北偏东。马坑间打破关系较多, 可见四组。马匹中10岁以上的老年牡马最多, 其次为壮年牡马, 仅见两坑幼年马匹, 牡牝各一。    二 马坑并非祭祀遗迹 先秦祭祀活动中, 常以动物牺牲作为人神沟通的重要媒介。文献中关于祭祀用牲类型常见“太牢”“少牢”“特牲”等记载 (《礼记·郊特牲》) 。后世经学家的注疏中多以牛、羊、豕为太牢, 羊、豕为少牢, 而特牲为仅用一类动物。不过, 在两周时期祭祀遗址中却经常发现马骨, 也引发了祭祀活动是否使用马牲的讨论。 其实, 先秦祭祀用牲并不只有两三种。《周礼·牧人》说牧人“掌牧六牲, 而阜蕃其物, 以共祭祀之牲牷”, 郑玄注:“六牲, 谓牛马羊豕犬鸡。”而《周礼·小宗伯》记“小宗伯之职, 掌建国之神位……毛六牲, 辨其名物”, 郑司农注:“司徒主牛, 宗伯主鸡, 司马主马及羊, 司寇主犬, 司空主豕”。至少汉代经学家皆同意牛、羊、豕之外, 马亦是一类重要的祭祀用牲。对于马牲的用途, 文献中也有线索, 如《左传·襄公九年》记载:“春, 宋灾……祝、宗用马于墉, 祀盘庚于西门之外。”有研究者引“丧祭, 奉诏马牲” (《周礼·大司马》) , “凡将事于四海、山川, 则饰黄驹” (《周礼·校人》) 等记载, 提出马牲可用于丧祭、祭祀四方山川或祈禳等活动[5]。 虽然周代祭祀使用马牲, 但中行遗址马坑是否为祭祀活动遗迹却存在不少可疑之处。第一, 中行马坑与东周祭祀遗址中所见用牲遗迹存在明显差异。已知东周祭祀遗址中, 常发现有少则数十, 多则上千的埋牲坑 (包括埋人坑, 以及不见动物骨骼的无牲坑) , 牺牲种类包括牛、羊、马等[6]。这些埋牲坑多具有一些普遍特征, 却与中行马坑有所不同:一, 埋牲方式以一坑埋一牲为主流, 一坑埋两具或两具以上牺牲的非常少见;二, 包括马在内, 许多牺牲可见捆绑或挣扎迹象, 可能为活埋所致[7];三, 包括马在内, 许多牺牲被斩首或肢解后埋入, 部分遗址中此类牺牲数量甚至占比过半[8];四, 全部使用两种或以上牺牲, 牛、羊最为常见;五, 普遍存在无牲坑。 第二, 中行出土马匹情况与文献记载的牺牲选择标准存在矛盾。周代祭祀用牲讲求“贵牷肥”“贵纯”“尚赤”“尚幼”“贵牡”等[9]。其中对于牺牲年龄的选择, 可以从各祭祀遗址已发表的动物鉴定结果得到印证。如侯马省建一公司机运站遗址中所发现的牛羊牺牲均为幼龄[10]。天马—曲村祭祀遗址中牛牲为6至10月龄, 羊牲为6月龄至2岁, 马牲为9至12月龄[11]。北西庄遗址中多座埋马坑的坑底长度均不足1米, 且均出土全牲, 也被认为是幼牲[12]。相比之下, 中行遗址64%以上的马匹为5岁以上的壮年或老年, 与“尚幼”标准不符。祭祀用牲的性别鉴定结果公布较少, 从现有材料看, 对性别的选择十分明显, 如咸阳司家庄秦陵已经发掘的35座马牲祭祀坑中能够鉴定性别的33例均为牡马[13]。而中行遗址幼龄马中牝马占优, 壮年马中牡牝数量相差不大的现象, 与“贵牡”标准亦不相符。 第三, 中行马坑形制与文献记载的祭祀用牲方法存在矛盾。见于记载的先秦祭祀活动主要包括天神、地示与人鬼祭祀三类, 各有不同祭法[14]。其中祭祀天神以燔燎为礼, 即置牺牲、玉帛等物于柴薪之上而燎之。如形成祭祀坑, 则牺牲应见火烧痕迹。对地示的祭祀分为“以血祭祭社稷、五祀、五岳, 以貍沈祭山、林、川、泽, 以疈辜祭四方百物” (《周礼·大宗伯》) 。除沉于川泽的牺牲难觅踪迹以外, 地示祭祀可能形成埋全牲坑 (瘗埋) 、埋无头或肢解牺牲坑 (疈辜) 以及不见牲骨的无牲坑 (血祭) 等[15]。人鬼, 即祖先祭祀更为复杂。祭祀前需行灌祭与燔燎降神, 祭祀中则以“尸”为核心安排仪式, 讲求“祭神如神在” (《论语·八佾》) 、“事亡如事存” (《礼记·中庸》) 。其中迎牲、杀牲、割牲等一系列用牲仪式的最终目的是将牺牲制成食物进献于尸前, 由其代祖先享用, 似不应形成埋牲坑。不过, 有学者提出埋牲坑可能是祭祀仪式之后处理祭品所形成[16]。如从此说, 那么祖先祭祀所形成的埋牲坑应当以埋放肢解牺牲为主。而一些特定的仪式, 如“血祭”“祭肺肝心”“取膟膋燔燎”等 (《礼记·郊特牲》) , 也可能保存基本完整的牲体, 形成全牲坑, 或可能和灌祭等仪式相似, 形成无牲坑。东周祭祀遗址常见的各类埋牲坑可以与文献记载的用牲方法相呼应, 但中行马坑每坑均埋多匹完整马匹, 且不见无牲坑等特点则与之有所抵牾。 对于中行马坑与东周祭祀用牲遗迹之间的差异以及与文献记载的祭祀用牲制度之间的矛盾, 有学者释为“东周时期诸侯国祭祀对于周礼的破坏”[17], 也有观点认为反映了“郑国独特的宗教神灵思想”[18]。其实, 相比强调中行马坑作为祭祀坑的特殊性, 不如承认其并非祭祀活动, 至少不是典型祭祀活动所留遗迹更为合理。 三 马匹的性质 有研究者提出, 中行马坑每坑见二匹或四匹马, 符合服 (驾) 车之马的配置标准[19]。《周礼·校人》载“凡大祭祀, 朝觐, 会同, 毛马而颁之”以及“大丧, 饰遣车之马”等, 说明以驾车为主要形式的用马之礼可见于许多礼仪活动中。商周时期高等级墓葬常见的车马随葬是丧葬礼仪的重要组成部分, 也是认识礼仪用马制度的重要考古资料。总的来看, 商周时期随葬车马坑中马匹数绝大多数为偶数, 且多为车数的二到四倍。还有一类有马无车的随葬坑, 多埋马二、四匹或其倍数[20]。 虽然中行马坑与随葬车马坑具有相似性, 不过发掘报告中以中行遗址及其周边不见同时期墓葬, 排除了马坑作为“附葬坑”的可能[21]。而且自春秋早期开始, 随葬多组车马时, 将其共埋于一大坑之内的作法取代了此前每组车马单埋一小坑的方式而成为主流模式[22]。如郑公墓地一号车马坑内出土车22辆, 马40匹以上。此外, 东周时期随葬车马坑中出土马匹凡经过鉴定的均为成年牡马 (按本文标准多为壮年牡马) [23]。中行马坑以小坑分埋以及马匹牡牝、老幼共存的特点, 表明它们与典型的随葬用马乃至礼仪用马制度也有区别。 实际上, 整体考察中行马坑出土马匹的年龄与性别结构可以为辨识其性质提供重要线索。王建革对20世纪上半叶蒙古地区养马情况进行研究, 提供了前现代化时期人工畜养马群的标本[24]。以资料较为充分的外蒙地区为参考, 可以发现中行马匹与近代人工蓄养马群在年龄与性别结构方面具有很高相似性。首先, 近代马群中幼马 (5岁以下) 与成年马 (5岁及以上) 的数量比大约为4:6, 而中行马匹的幼成比约为4:7;其次, 近代马群中的牡马与牝马的数量比约为8:7, 而中行马匹的牡牝比约为3:2;再者, 虽然近代役用马群中老马淘汰较早, 但在牧区以自然淘汰为主的马群之中可见一定比例的10岁以上的高龄马匹, 也与中行马匹情况相近。 中行马匹与畜养马群之间的关联还可以找到其它线索加以佐证。如中行遗址牡马、牝马分坑埋放、不相混淆以及丙组马坑内几乎均为牡马的现象, 可能与先秦养马法中牡马、牝马分群饲养, 仅在交配季节合群的习惯有关[25]。而多数马坑中埋马四匹, 则可能反映了马匹畜养的基本单位—“乘”。《周礼·校人》中载“三乘为皂……三皂为系……六系为廏……六廏成校”, 郑司农曰“四匹为乘”, 郑玄曰“二耦为乘”。 根据上述迹象, 中行马匹很可能来自一个较为完整的人工蓄养马群。先秦时期公室养马有礼制可循, 《周礼·校人》说“校人掌王马之政”, “天子十有二闲马六种, 邦国六闲马四种, 家四闲马二种”, 而“六马之属”包括种马、戎马、齐马、道马、田马与驽马。其中种马居首, 顾名思义应当专事繁衍, 以补充役用马匹[26]。不见役用痕迹的中行马匹, 很可能就是种马群。一旦有马匹被选用, 可能别置它“闲”饲养, 或被用作牺牲, 都不再回归种马群。有趣的是, 中行遗址所见牝马皆为四匹一坑, 但牡马则存在两匹一坑的情况, 或许正是由于牡马不断被拣选使用所致。 四 马坑成因推测 如果中行马匹确实来自一个完整马群, 那么它们所呈现的死亡状态显然是不正常的, 仿佛定格了整群马匹同时绝灭的瞬间。对于中行马坑的形成过程及原因, 可以根据现有资料进行一些推测。 发掘者曾撰文称, 从“祭祀坑排列情况看, 祭祀活动在这里举行过多次, 而且延续近百年”[27]。但综合它们的层位关系与空间分布情况来看, 此说似可商榷。根据层位关系, 马坑与青铜器坑均打破春秋早期地层, 且仅见有青铜器坑打破马坑的现象, 说明青铜器坑的形成时间很有可能是整体性晚于马坑。发掘者认为中行出土青铜礼、乐器年代最早可到春秋中期前段[28], 则马坑的形成应当集中于不长的一段时间内。马坑的空间分布亦可提供证据。首先, 甲、乙、丙三组马坑各具特点, 不似同一项活动留下的遗迹, 若以三项不同活动解释其成因, 则各组马坑数量均不足二十座, 历经数十年而形成的可能性不大。其次, 与马家庄宗庙建筑[29]、秦村盟誓[30]等发现大量埋牲坑的春秋时期遗址相比, 中行马坑的排列更加规整, 相互间打破较少, 也不符合长期陆续形成的特征。 根据中行出土青铜礼乐器造型、纹饰差异不大等情况, 谢肃提出它们可能与祭祀活动无关, 而是郑国用于纾国难的贿赂之器, 又因外敌入侵或内部的动乱被集中埋藏[31]。这可以对解释中行马坑的成因有所启发。由公室饲养的种马群, 依礼制而言, 其地位高于其它马匹[32], 因而不能用于耕战, 更不能为敌人所掳。当面对某次严重危机无法确保对马群的控制时, 将其全部杀死掩埋就成为不得已之下的唯一选择。分为三组, 或许反映了马群蓄养的不同单位 (系或廏) , 也有可能是随着情况不断恶化而有选择性的 (如由老弱到青壮) 先后杀埋。 当然, 销毁种马群只是中行马坑形成原因诸多可能性中的一种。但无论真实原因如何, 中行马坑的形成应当并未经历数十乃至近百年的漫长过程, 而是在较短时间内一蹴而就。 五 结语 中行遗址出土马匹可能是一整群由郑国公室蓄养的种马。而相比长期持续的祭祀活动, 45座马坑更有可能是因为偶发事件在较短时间内形成。虽然认为马坑与祭祀活动之间不存在直接联系, 但处置公室蓄养马匹以及大量青铜礼、乐器的地点必然不是随意选择。战国中期之后韩国特意在此设置窑址、儿童墓地等现象, 暗示中行遗址所在地的确是郑国一处重要的礼仪活动场所[33]。至于是否为社, 则还需要更多研究加以回答。 注释 [1][21]河南省文物考古研究所编著《新郑郑国祭祀遗址》, 大象出版社, 2009年, 第6、40、914页。本文所引用中行遗址资料, 除特别说明外, 均出自该报告。 [2][24]近现代马匹性成熟开始配种的年龄一般为3至4岁, 较恶劣环境下可晚至5岁, 而可供役用马匹年龄一般不超过10岁。见王建革:《畜群结构与近代蒙古族游牧经济》, 《中国农史》2001年第2期。 [3]袁靖:《郑国祭祀遗址马骨研究报告》, 《新郑郑国祭祀遗址》, 大象出版社, 2009年, 第1147-1152页。 [4]发掘报告中马匹鉴定年龄接近整岁的, 按照整岁进行统计, 如5岁左右, 记为5岁。 [5]杨文胜等:《郑国青铜礼乐器祭祀坑相关问题讨论》, 《华夏考古》2008年第2期。 [6]目前已发现的东周祭祀遗址有十余处, 但也有学者对部分遗址的性质存在不同意见。参见a.赵昊:《东周祭祀遗存研究》, 北京大学硕士学位论文, 2011年;b.孙庆伟:《祭祀还是盟誓:北赵和羊舌晋侯墓地祭祀坑性质新论》, 《中国国家博物馆馆刊》2012年第5期。 [7]在秦村盟誓、北西庄、西高等遗址中可见马匹及其它动物牺牲被捆绑或活埋的迹象。参见a.山西省文物工作委员会:《侯马盟书》, 文物出版社, 1976年, 第401-420页;b.山西省考古研究所侯马工作站:《晋都新田》, 山西人民出版社, 1996年, 第51-53页;c.王金平:《山西侯马西高东周祭祀遗址》, 《文物》2003年第8期。 [8]马家庄一号建筑群遗址发现牛坑86座, 其中无头牛牲坑11座, 肢解牛牲坑33座;发现羊牲坑55座, 其中无头羊牲坑3座, 肢解羊牲坑32座。呈王路遗址发现羊坑30座, 其中肢解羊牲坑21座。北西庄、牛村古城南等遗址中还可能存在马牲被肢解的现象。参见a.山西省雍城考古队:《凤翔马家庄一号建筑群遗址发掘简报》, 《文物》1985年第3期;b.山西省考古研究所侯马工作站:《侯马呈王路建筑群遗址发掘简报》, 《考古》1987年第12期;c.山西省考古研究所侯马工作站:《山西侯马牛村古城晋国祭祀建筑遗址》, 《考古》1988年第10期。 [9]曹建敦:《周代祭祀用牲礼制考略》, 《文博》2008年第3期。 [10]山西省考古研究所侯马工作站:《2000年侯马省建一公司机运站祭祀遗址发掘报告》, 《三晋考古》第3辑, 山西人民出版社, 2001年。 [11]邹衡主编《天马-曲村》, 科学出版社, 2000年, 第983-993页。 [12]同[7]b。 [13]陕西省考古研究院:《陕西咸阳闫家寨战国秦遗址、墓葬发掘简报》, 《考古与文物》2018年第4期。 [14]孙庆伟:《周代祭祀及其用玉三题》, 《古代文明》第2卷, 文物出版社, 2003年。 [15]同一祭祀遗址中经常见到不同类型的埋牲坑共存, 或许因为经文记载采用了“互文”的修辞方法, 即“地示”祭祀中不同祭法可以混用。 [16]同[6]a, 第7页。 [17]赵海洲:《东周秦汉时期车马埋葬研究》, 科学出版社, 2011年, 第149页。 [18][19]同[6]a, 第55-58页。 [19]a.吴晓筠:《商周时期车马埋葬研究》, 科学出版社, 2009年, 第48页;b.同[17], 第35-36页。 [20]同[20]a, 第183-186页。 [21]李志鹏:《两周时期葬马遗存研究》, 郑州大学硕士学位论文, 2013年, 第64-65页。 [22]沈文倬:《“执驹”补释》, 《考古》1961年第6期。 [23][32]疏曰六马“先善后恶, 次第而言也”, 甚为合理, 但注疏中将其与六车相对应恐为附会。既然“戎、道、田以事为名”, 那么种马也当如此。 [24]蔡全法:《郑国祭祀遗址及青铜礼器研究》, 《文物》2005年第10期。 [25]a.同[27];b.同[1], 第918页。 [26]同[8]a。 [27]同[7]a。 [28]谢肃:《关于新郑中行遗址青铜器坑和马坑性质的讨论》, 《中国国家博物馆馆刊》2013年第2期。 [29]同[1], 第917页。 (责任编辑:admin) |