|

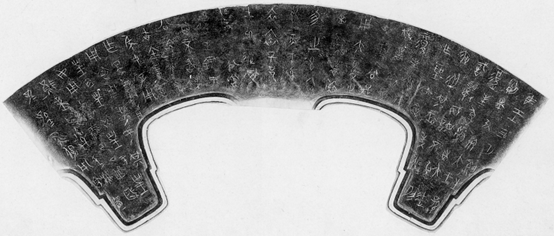

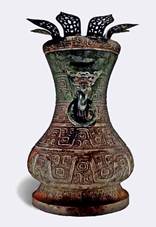

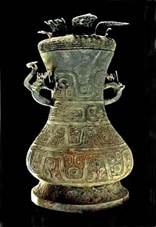

復丰壺探研 葛 亮 上海博物館 一、概述 上海博物館於近年入藏春秋蓮瓣蓋波曲紋圓壺一對,據銘文可定名爲“復丰壺”。 其中甲壺通高63.7釐米,重15.8公斤;乙壺通高63.6釐米,重15.5公斤。二壺上有鏤空蓮瓣狀蓋,蓋爲子口;壺身侈口方唇,長頸内束,鼓腹下垂;圈足,足沿下折。壺頸部各有一對獸首銜環耳(甲壺二環、乙壺右環係後配),獸首上另立“象鼻”狀小獸首(甲壺左“象鼻”、乙壺二“象鼻”係後配;小獸首本有舌,現斷缺)。壺蓋上有蓮瓣八片(經修補),內飾鏤空交龍紋;蓋頂面飾一週三角形幾何紋,內飾交龍紋;蓋外緣及壺頸下部各飾一道變形獸體紋(竊曲紋),壺頸上部及壺腹上、下部各飾一道波曲紋(山紋),均以雲雷紋爲底;圈足飾垂鱗紋。   甲壺 乙壺    蓋頂(乙壺) 原有“象鼻”狀獸首(甲壺右側) 原有銜環(乙壺左側) 二壺頸部各刻有銘文137字(含重文3),記敘“齊大王孫復丰”受命率徒伐取並管理“諸割”一地,繼而聘於魯,得金作壺之事,是已知春秋時代刻銘金文中字數最多的一種。若就齊系壺銘而言,其字數則僅次於庚壺(《集成》9733)、洹子孟姜壺(《集成》9729、9730)而位列第三。  甲壺銘文拓本  乙壺銘文拓本 甲乙二壺銘文內容、行款全同,從字形及刻劃形態看,兩者或出於不同刻手,但應有共同的底本(或乙壺以甲壺爲底本)。其中甲壺銘文相對規整,乙壺則較草率,筆畫多有減省、脫譌之處,須對照甲壺方可讀通。 二、著錄 吳鎮烽先生編著之《商周青銅器銘文暨圖像集成》[1]及《金文通鑒》電子資料庫(2012年以後版本)已收入此二壺,編爲第12447、12448號,分別稱“復封壺甲(復丰壺)”“復封壺乙(復丰壺)”。其資料出處尚爲“某收藏家”,所用器形照片拍攝時間相對較早,可見二壺尚未修補、去銹時的情形,即早於入藏上海博物館時的面貌。   銘圖12447器形(上博乙壺左側) 銘圖12448器形(上博甲壺反面) 不過,《銘圖》《通鑒》在編排中存在失誤,其12447號“復封壺甲”的銘文拓本、銘文照片屬於上博藏“甲壺”,形制描述、器形照片卻屬於“乙壺”;其12448號“復封壺乙”的銘文拓本屬於上博藏“乙壺”,形制描述、器形照片卻屬於“甲壺”。如下表所示:

復丰壺銘文出於鑿刻,字口細且淺,部分筆畫不易拓出。《通鑒》所收拓本、照片尚屬清晰,但印刷爲《銘圖》後,部分文字湮沒不見。這給研究者釋讀銘文造成了不少障礙。此外,壺銘字數爲每器137字,含重文3。《通鑒》誤作134字,含重文2;《銘圖》誤作136字,含重文2。 三、年代 復丰壺的器形、紋飾、尺寸、鑄造痕跡等,與山西隰县瓦窯坡墓地M30出土的一對銅壺(M30:14、M30:15)非常接近。兩者僅在銅質蓋頂面的有無、鋪首及銜環紋飾、“象鼻”的彎曲角度上稍有差別。   瓦窯坡M30:14銅壺照片、線圖(通高60.2釐米)   瓦窯坡M30:14銅壺耳部鑄銷痕跡 復丰壺乙耳部鑄銷痕跡 瓦窯坡墓地發掘者通過對出土器物的綜合分析,認爲M30的年代“大致相當於春秋中期,晚於春秋早期偏早階段的中州路M2415而早於春秋中期偏晚的分水嶺M269和M270”,其絕對年代“在西元前600年左右。”[2] 結合瓦窯坡M30的年代及春秋時代青銅壺的發展序列,我們可將復丰壺的鑄造年代定爲春秋中期(刻銘年代當與之相同或相近,詳後)。在瓦窯坡銅壺發表之前,馮峰先生已正確地將復丰壺的年代標註爲“春秋中”。[3]《銘圖》《通鑒》定爲春秋早期,則失之過早。 四、銘文 復丰壺銘文可釋寫如下: 隹(唯)王亖(四)月 公命 |