|

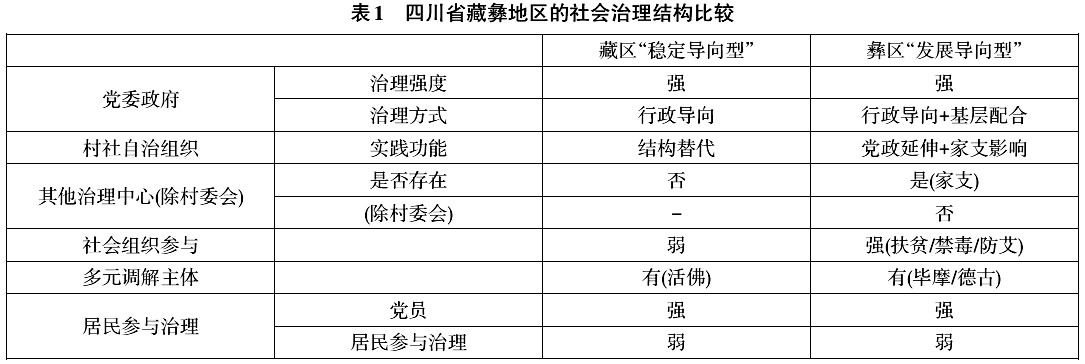

内容提要:当前民族地区对社区治理结构的异质性认识不足。分析表明,四川藏区与彝区分别表现为“稳定导向型”与“发展导向型”模式。两种模式在党政治理方式、村社自治组织功能、非建制治理中心、社会组织参与、宗教意识形态、多元调解主体等各方面均存在相应差异。当前的社区治理法治化建设,表现为法治化建设的自上而下推动、基层民族群众参与激励不足、内生治理秩序服从于治理结构导向的特点。法治化建设的路径在于,在结构约束下调适法治化的不同功能,在“稳定导向型”中突出保障与约束功能,在“发展导向型中”突出推动与平衡功能。 关 键 词:民族地区/社区治理/社区治理法治化 标题注释:国家社科基金青年项目“民族地区社区治理法治化的理论建构与实践探索研究”(14CFX013);中央党校创新工程课题及北京市政治文明建设研究基地课题(2019ZZWM003)。 作者简介:胡业勋,中共四川省委党校(四川行政学院)法学教研部副主任、副教授。 一、问题的提出 中国作为一个统一的多民族国家,“大杂居、小聚居”的人口与社会组织结构,决定了某些少数民族聚居区无论是城市还是乡村,都凝结了某些特殊表现。因此不同治理区域、不同民族秉性、不同文化传统在社会治理层面或多或少会体现出来“异质性”。但是,当前的社区治理以及社区治理法治化研究,虽然认识到可能存在的地方性差异,但却至多注意到“城市—乡村”的二元结构对比。[1]民族地区的社区治理,应当增添更多观察维度,但当前的某些研究虽然意识到民族社区治理的特性,[2]却忽略了民族间可能存在的差异性,且这种差异化的民族社区又可能存在于同一行政区划当中,要受到统一的行政治理惯性的影响。因此,研究民族地区社区治理及其法治化命题,必须深刻理解“异质性”,并建立在如下前提性认识之上。 第一,重视城市社区与农村社区的治理差异。当前城市社区治理的一大理论预设与社会结构背景在于,认为城市经济社会的发育形态进化发展,使得城市中的社区结构进入到工商业推动的陌生人社会。[3]而我们必须认识到的是,农村社会长期保持传统的熟人社会结构的现状却并未根本转变。特别是少数民族地区,由于历史、地理与经济的原因,往往聚集在偏远的农村地区,宗教、民族要素的叠加更是强烈地悖离了基于陌生人社会假设的治理模式。 第二,重视民族地区与非民族地区的治理差异。这种治理差异表现在少数民族与汉族在文化传统、社会发育、现代化转型等各个方面的差序化格局。在全球化背景下,少数民族与汉族的现代化演进从方向与路径上是同构的。少数民族整体的现代化转型具有“西方化”特征,[4]认识民族特殊性,要将现代性的治理嵌构到独特性的民族文化中去,增强民族文化与民族社会对全球化与现代化转变的适应性。 第三,应当重视并总结不同少数民族之间的进一步差异性。特别是在多民族聚居的行政区划内,如果基于行政惯性,“一刀切”地推行某一种趋同的社区治理的方案,极有可能造成制度功用的边际效应递减,无法真正实现针对性、个性化、精准化的治理,而这与“治理现代化”所强调的“科学化”背道而驰。对法治化治理而言,通过对基于法治理念的治理在不同地区进行内容、方式上的结构化、比例性调适,将有助于真正实现治理的预期效用。 基于此种前提性认识,笔者对四川甘孜、阿坝等藏族地区,以及四川凉山等彝族地区进行了实证调研,发现了不同的社区治理模式:其一,四川藏区的社区治理表现出“稳定导向型”的特征;其二,四川彝区则体现出较为明显的“发展导向型”社区治理特征。可见,同样是民族地区,其社区治理的内容、权重、方式都不尽相同。但是,“法治化”作为治理现代化的基础要素,且作为国家治理在全国范围内推行的共性指标,无疑是完整而统一的。正如詹姆斯·斯科特(James Scott)所言,“机械式地套用忽略地方特性的通用规则,极有可能招致事务失败或社会幻灭,更可能的是两者都会发生。”[5]那么,法治化的内容、方式、结构上面对民族这种异质性是否也表现出相应的不同面向?如果有,又应当如何从制度上予以回应。本文针对民族地区社区治理结构的异质性对比,分析在不同社区治理结构中的法治化推行现况,并探讨差异化的法治化建构路径。 二、四川民族地区治理结构的异质性对比 基于前述总结,可将四川民族地区的两种社区治理结构做如下对比,如表1所示。  从党委政府角度观察。治理结构上的政府(党政)强势化与行政化治理的主导性,即“非对称的治理结构”是我国整个基层社区治理的突出特征。这一治理的路径依赖在藏区、彝区之间又有细微差异。在藏区“稳定导向型”社区治理模式下,党政依赖政府资源与手段,不断强化对社会的控制力,以期保持社会的长期稳定,政策的推行大多依赖党政系统向基层延伸,进而以加强基层党建为路径强化社区治理的制度根基与组织依附,党政的行政治理直接指向群众个体。在彝区“发展导向型”社区治理模式下,党政虽然要着力推动国家治理事项在基层的延伸,对涉及彝族社会与群众发展的众多事项给予强大的行政资源支撑,但其效果客观上要受到家支①宗族等势力的掣肘与制约。在强大的社会结构惯性之下,彝区的行政化治理必须依赖家支势力的配合,因此有别于藏区纯粹行政导向型的治理方式,体现出一定程度的混合形态。 从村社自治组织来看。长期以来,农村自治组织虽有自治之名,但实际上是基层政府的“执行部门”,基层政府和自治组织“领导者—被领导者”的逻辑关系已渗透于农村社区治理生态中。[6]但在四川藏区和彝区,村社自治组织的角色又有细微差异:以藏区为例,其社区治理不仅打破了社区治理对村社自治组织的依托,强化了行政权力的层级化下沉,更虚化了基层村社等自治组织对利益诉求的吸收消化机制。这一方面表明维稳导向下,治理机制的创新结构要适应这类社区治理的价值取向,另一方面表明新的治理结构对立法规定的村社自治组织形成了治理结构的功能替代。再就彝区而言,基层村社自治组织在职能上承接了诸多基层政府的行政治理内容,但同时,村社自治组织即使在形式上通过民主选举产生,但由于家支观念的存在,村社自治组织的生成与运转都受到家支的强大影响。 以社区治理现代化所追求的“多中心”治理角度来看。在藏区,客观上是存在传统的非正式治理主体的。学者指出,从上世纪80年代初期开始,藏民族群体再造了一种政治亚文化框架,即“活佛—寺院—社区”的再造社区。[7]但调研发现,随着维护社会稳定渐次成为藏区社区治理的主要导向,对以活佛—寺院为核心建构的政治亚文化框架的认知也逐渐发生变化。这种特殊的“社区”不再作为一种社区治理的主体单元,而成为一种治理对象与客体,表现为对寺院、僧尼的法治化治理,并将其与维护藏区社会稳定相关联。而在彝区,家支事实上扮演了体制之外的治理中心角色,呈现出“多元化”的权利格局,彝族村社权利实际上由国家法律赋予的正式权利形态与彝族自身传统中的家支宗族权力共同分享。[8] 从社会组织参与社区治理角度来看。社会组织参与社区治理总体上效果不彰,经济发展型组织所占比例较大,利益代表型组织作用发挥有限,社会服务型组织发展整体落后。[9]但之所以将藏区的这一指标评价为“弱”而将彝区的这一指标评价为“强”,系基于如下理由。首先,囿于藏区治理的维稳面向,社会组织特别是NGO的发展与活动,受到相应制度约束,其类型与功能也主要是参与经济发展、环境整治等事项,如企业作为经济组织参与社区治理。[10]其次,社会组织在彝区的发育与运转则更为显性、多元,表现出一种强参与状态,这是为彝区“发展导向型”社区治理模式所框定的。一方面,彝区较之于藏区,维护政权安全、制度安全的压力相对较小,为社会组织的发育提供了更为宽松的空间。另一方面,彝区社会组织广泛参与扶贫攻坚、禁毒防艾、医疗卫生、教育公平,无一不带有推动彝区、彝族、彝人进行现代性转变的目的,这与彝区社会治理中的发展面向是高度契合的。 藏区与彝区的其他社区治理因素也有诸多共同之处。例如,在社区治理所强调的多元调解主体上,两个民族地区均有历史的制度积累。在藏区,活佛可以作为调解主体,参与信教群众的纠纷调解。在彝区,家支头人可以负责调解家支内部的纠纷与冲突,德古可以调解家支与家支之间的矛盾,而毕摩、苏尼等甚至承担了族人与天地、自然沟通的功能,从而助益于调解的实现。再如,在基层居民参与社区治理方面,得益于党建的强化,党员身份的居民参与社区治理的意愿与投入均更为强烈。这意味着在民族地区,党员身份实质上形成了少数民族在族群身份之外的另一种身份认同,这种超越血缘、族群的身份认同本身也正是现代化演进的一个表现。 (责任编辑:admin) |