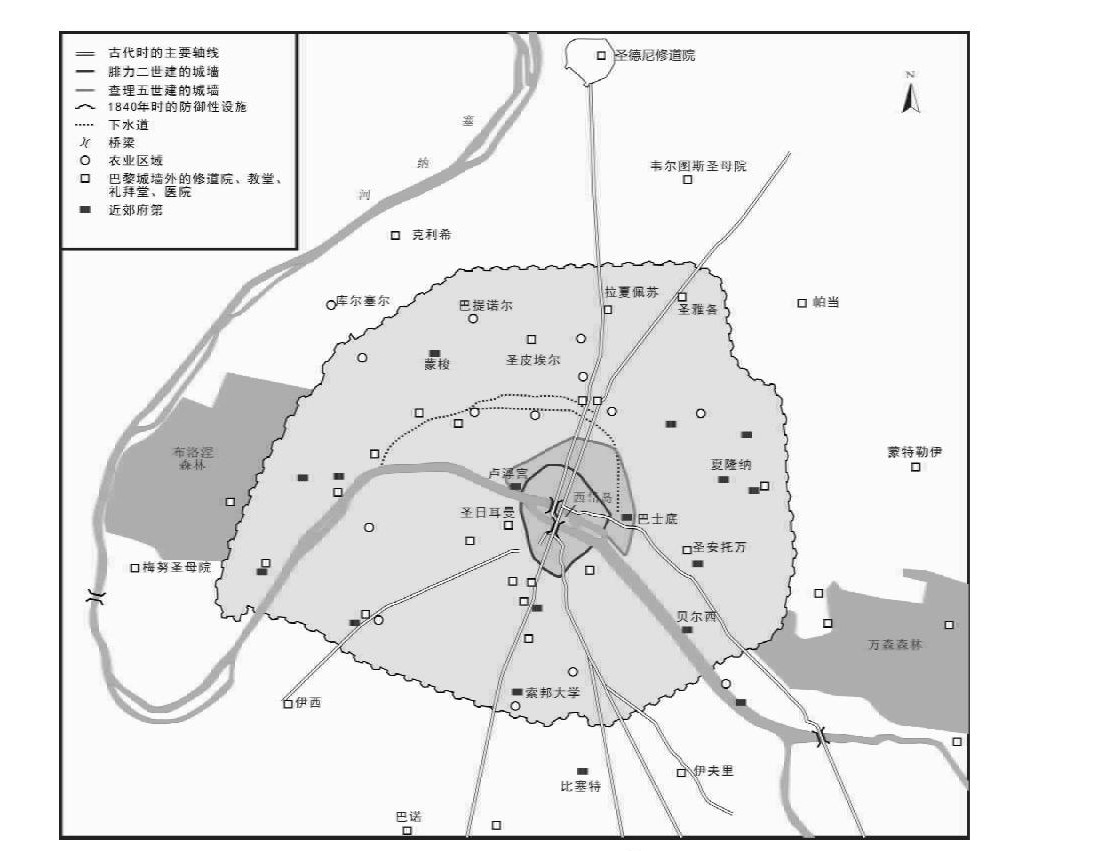

摘 要: 城市的建造总是受到权力的影响,城市的规划、建筑等都充满了权力的话语和表征,城市和权力的关系是密切相关的。从中世纪中后期起,欧洲城市开始迅速发展,除了人口和经济的影响外,政治权力的干预起到了重要的推动作用,这在巴黎表现得尤其明显。14世纪瓦卢瓦王朝开始,法国国王越来越将巴黎作为自己权力的展现场所,这与当时的政治环境密切相关,内外交困使瓦卢瓦朝国王迫切寻求权力的合法性,国王通过建筑、艺术、仪式以及城市规划,表现出王权对城市空间的控制。法国国王致力于建设首都城市,对城市空间进行了较大规模的改造,在城市空间中处处显示自己的权力,并将改造后的都城作为自己的象征,这些都是为了增强其自身的权威,巩固王朝的统治。权力符号与空间要素的紧密结合,体现出中世纪城市与政治密切结合的特征,城市成为权力场所。 关键词:巴黎; 城市史; 城市空间; 王权; 城市规划; 中世纪; 建筑史; 艺术史; 中世纪晚期也是文艺复兴初期,这时期开始涌现大量艺术品、建筑物等,背后则体现出艺术与市场、艺术与权力的互动。近年来学术界对符号和表征的关注越来越多,并且应用到法国政治史的研究中,考察权力的表象。(1)这方面的研究过去主要关注法国大革命和民族国家,现在,对中世纪主题的相关研究也越来越受到重视。(2)城市是各种表征符号集中的地方,尤其是首都城市,对于法国来说,巴黎是独一无二的,是非常重要的个案。(3)本文即以14世纪前后的法国首都城市巴黎作为研究目标,尝试将城市规划、建筑、艺术与传统的政治史结合起来,考察中世纪巴黎与王权的关系,并探讨中世纪晚期法国政治发展在建筑和城市空间的表征。 一 中世纪晚期的政治局势 法国在经历卡佩王朝达到的巅峰之后,陷入了瓦卢瓦王朝的低迷时期。朝代更迭、外敌入侵、内部分裂,构成困扰法国王室的几个重要因素。 1328年卡佩王室绝嗣,由旁支瓦卢瓦系继位,是为腓力六世。腓力六世在法国的继位,遭到英国国王爱德华三世(1327—1377年在位)的不满,因为后者是卡佩王朝末代国王查理四世的外甥,也是腓力四世的外孙,但没能如愿获得法国王位,故而英法矛盾不断加深,当1338年腓力六世宣布没收英国国王在法国的一切领地时,终于点燃了英法百年之战。要求法国王位的还有南部那瓦尔国王“恶人”查理,其母系亦可追溯至卡佩王朝。因此,这时期就法国王位的合法性展开了舆论战,瓦卢瓦王室重新抬出古老的《撒利克法典》,论证女性旁支不得继承王位。(1) 百年战争中法国总体上处于退却防御状态。开头近十年的时间里英国并未取得突破性的进展,直到1346年,爱德华三世携黑太子爱德华在克雷西战役中大败法军,攻占了加莱。十年后的1356年,英国取得普瓦提埃战役的胜利,并俘虏法王约翰二世。1359年,英国再次入侵法国,并推进到巴黎,迫使法国签订《布列蒂尼和约》,从而结束了百年战争的第一阶段,使英国在法国的领地达到了巅峰。查理五世继位(1364—1380年在位)后,有力地遏制了英国的扩张,暂时扭转了英法之战的局势。在英国方面,1377年爱德华三世逝世后,由黑太子爱德华之子理查二世继位(1377—1399年),采取对法和平政策,受第二任妻子瓦卢瓦的伊莎贝拉的影响,他当政期间与法国休战了将近30年。但好景不长,金雀花王朝为兰开斯特王朝取代,到亨利五世在位时(1413—1422年)重启百年战争,他联合勃艮第派,于1415年入侵法国,在阿金库尔战役中以少胜多,进而征服诺曼底,夺得鲁昂,迫使查理六世(1380—1422年在位)签订《特鲁瓦条约》,规定亨利五世与查理六世的女儿瓦卢瓦的凯瑟琳结婚,查理六世死后由亨利五世继承王位。 除了外患,还有内忧。法国内部还有众多诸侯国,特别是布列塔尼、弗兰德尔、吉耶纳等都表现出很强的离心倾向,成为亲英地区。(2)瓦卢瓦王朝通过分封宗亲诸侯来确保各处领地,但也并不能保证小领地,尤其是法国南部地区的归属。总之,这时期法国的领土一直处于四分五裂的状况。另外,这一时期还危机重生,瘟疫接连,生态恶化,经济衰退,等等,(3)使瓦卢瓦王朝面临着极大的挑战。 这种局势下的瓦卢瓦王室,面临着巩固自身统治和加强血统合法性的重任,这将决定着新的王朝是否能够摆脱困境并建立秩序。内忧外患之际,也亟需合法性的确立。这时期的法国国王将建设首都城市摆在了重要位置,利用这处权力场所,并致力于通过建筑、艺术等各种表征进行舆论宣传,创造一个神圣的形象。(4) 二 建造首都城市 现实的政治需要决定了巴黎这座首都城市的面貌,巴黎的发展是与国王及其权力的巩固是分不开的,权力需要空间作为载体,而空间则推动了权力的增长。城市建设主要涉及防卫性城墙和王宫的修建。 12世纪末腓力二世在位时曾修建了以其名字命名的城墙,并间隔地设置几个堡垒和城门,主要用于防御目的,其中一个堡垒就是后来形成的卢浮宫。到14世纪中叶查理五世在位时,为了防御来自北方的威胁,在塞纳河右岸修建了新的城墙。这道城墙从西边的卢浮宫以西到东边的巴士底堡垒,长约5公里,包括4.4平方公里的面积。城墙有四个主要城门:圣奥诺雷、圣德尼、圣马丁、圣安托万。对当时处于百年战争中的法国来说,这道城墙算得上重要的防御工事,之所以只在塞纳河右岸建造城墙,也主要是针对来自北方的威胁。 这时期卢浮宫堡垒取代原先的西岱岛王宫成为国王的主要居所。这里最初是腓力二世城墙西边的堡垒和监狱,倚靠着4.2米宽的城墙,由矩形围墙构成,分别长约72和78米,10座防御性的塔楼围着直径为15米、高30米的主塔,成为国王权威的象征。堡垒的南边和东边各有一座带有吊桥的大门,中央庭院的西边和南边有两座附加建筑紧紧靠着城墙。(1)到14世纪中叶,这处堡垒被查理五世改造成王宫,1364年他指派建筑师雷蒙德(Raymond du Temple)对卢浮宫进行彻底整修。查理五世时的卢浮宫整修工程主要是在东边和北边增添了新建筑物。建筑北边的大厅共有三层,第二层和第三层分别是王后和国王的住所。螺旋式楼梯直接进入王室住宅,朝向北边的梳妆室,其他房间分别由卧室和书房组成。(2)底层有大型的客厅和卧室,用于接待来访的贵宾。在城堡北边,还有一个较大的御花园。 由于查理五世城墙的建造,这个城堡已经失去最初的军事防御功能,因此朝着王宫和权力象征转变。整修工程为城堡墙壁凿出了许多窗子,在当时的画作中可以看到,在屋顶的塔上也添置了饰有百合花的风向标。雷蒙德还建造了大型的螺旋式楼梯,通往北边的大厅,在这个螺旋式楼梯的外面摆有国王和王后的雕像,旁边是瓦卢瓦系王公们的雕像:安茹、贝里、勃艮第公爵。在城堡的东门处也立有国王和王后的雕像。(3)国王对其改造深感自豪,据编年史记载,1378年皇帝查理四世来访时,国王亲自邀请皇帝参观其新城堡里外。 国王将宅邸选在这里,既可防御来自英国的威胁,也可镇压市民起义,还可以避开拥挤的城内道路,通过塞纳河水道迅速通达城内外各个王室住处。此外,卢浮宫还吸引了王公在此区域购置宅邸,以接近国王居所,因此在塞纳河右岸的西部形成了集中的王公住宅区,如奈斯勒宫(Nesle)、波旁宫(Bourbon)、波西米亚宫(Boheme)、阿图瓦宫(Artois)。(4)这也从空间上体现了巴黎城市的权力分布,可以看出王公宅邸一般集中在塞纳河右岸西边的卢浮宫附近,此外在东边的圣保尔宫附近也有集中。(5) 除了卢浮宫,国王在巴黎东部还购置了一处宅邸———圣保尔宫(H8tel Saint-Pol)。这处宅邸位于腓力二世城墙以外,可以通往城东的万塞讷森林。由于濒临塞纳河,这里也可以直接从水路前往西岱岛王宫、卢浮宫以及巴黎以外的其他王室城堡,可以使国王秘密地通往城外。查理五世在1360年受邀搬入,并于次年买下了这处原属于埃唐普(Estampes)伯爵的宅邸,将其改名为圣保尔宫。查理五世还购买了毗邻的众多宅邸和地产合并成王室居所,到1365年构成长宽分别为190米和300米的不规则方形区域。这处宅邸也设置了一些王室标志,如国王和王后的雕像,方形塔楼,屋顶上饰有百合花的风向仪,但是并没有表现出如卢浮宫那样的威严壮观的权力符号。(6) 圣保尔宫成为国王办公和私人生活的主要场所,也是查理六世出生和最喜爱的居所。过去在西岱岛王宫前举行的大议会和法官会议,也都改在这里举行。国王在这里举行早朝,之后就是用于支配个人活动的时间,下午主要是国王的私人活动等。这里同卢浮宫一道,构成了14世纪时法国国王的政治空间。当时的女性宫廷作家克里斯蒂娜(Christine de Pisan)描述了这两处王室宅邸有关王后的活动。在卢浮宫,王后有自己的礼拜堂,并与国王有同样多的居室,大小和类型一样,分别为上下层;在圣保尔宫,王后的居室居于正中,紧靠着圣保罗教堂,有室内通道相连。王后还有自己独立的礼拜堂和一个方形庭院,能够独立组织一些仪式活动,如接见贵妇、施舍穷人、举行弥撒等。(7) 在巴黎东郊的万塞讷森林也有一处王室城堡。这里最初是国王在巴黎东边的王室森林中央的猎场,13世纪被圣路易改造成一个城堡,查理五世即位后大力建设这里,并将其作为从卡佩到瓦卢瓦一脉相承的象征符号。经过改造,一个长宽分别为389米和226米的矩形围场被建立起来,有9座40米高的方塔围绕着。(8)由圣路易建造的老宫殿作为王后居所,国王居住的城堡主塔远远高于其他塔楼。万塞讷王室塔楼和围城的建造,使其成为巴黎东部的重要防卫性堡垒,也被称作大城堡,国王还邀请王公和众多伯爵、男爵和骑士前来居住。  瓦卢瓦王朝时期的巴黎(1) 这时期国王在巴黎的居所在空间中也表现为一条变动轨迹,从最初的西岱岛王宫向北转到塞纳河右岸的卢浮宫,再向东依次转移至圣保尔宫和万塞讷城堡,这有其内在逻辑。1358年,巴黎爆发商人艾田·马赛领导的暴动,团团将西岱岛王宫围住,当时还是王子的查理五世被迫逃离巴黎,(2)从此不愿再居住在容易被围堵的西岱岛,而是转移到了右岸腓力二世城墙附近的卢浮宫,然而当查理五世城墙修建起来之后,卢浮宫又变得相对较为闭塞,而东边毗邻最外围城墙的圣保尔宫成为国王的居住首选,这里进城和出城都更方便,向东经过巴士底堡垒就可以迅速出城。城外东郊的万塞讷城堡更是国王摆脱巴黎城市束缚的首选。因此,从这时期的国王居所的变动,也可以看出国王权力与巴黎城市关系的变化,国王对王宫所在地的选取,充分考虑到自身安全的问题,因此王宫作为权力的符号在城市空间中表现出特定的轨迹。 到14世纪约翰二世在位起,法国国王就逐渐抛弃了过去流动居住的习惯,开始将巴黎作为固定的王室驻地,此后巴黎逐渐成为法国国王着力打造的都城。14世纪也是王宫建造的重要时期,卢浮宫、圣保尔宫、万塞讷城堡分别被建造,王权空间藉由这些建筑得以彰显,首都也由此被打造成为权力象征场所。(3)不仅是王宫作为王权的符号,这时期还沿用了法兰克朝以来的王室墓地圣德尼修道院,除此以外,王权象征的地理分布也更加多样,(4)代表国王权力的符号被刻在城市的各种建筑上,也融合到了仪式和城市规划当中。  三 权力的表征 国王在巴黎各处进行建筑,而这些行为背后的动机则是为了使国王的辉煌和神圣形象能够体现在城内各处,从而使臣民处处可见。 西岱岛王宫在这时期逐渐摆脱了原先的居住功能,转变成为王家办公场所和王权象征性建筑。这里是最早的王室驻地,位于岛屿的最西端,圣路易在13世纪对这里进行了大规模的改造,主要是建造圣礼拜堂(Sainte-Chapelle),在圣礼拜堂的北边建有两层楼的建筑,用于存放档案、图书和印玺,王室公文都是从这里发出。因此,掌玺大臣公署是与圣礼拜堂密切相连的。(1)为了使圣礼拜堂与国王住的地方连起来,圣路易在此修建了长廊(galerie au Merciers)。在圣礼拜堂的南边还有僧侣群体所住的地方,专门为王室服务。腓力四世在14世纪初进行了较大的改造,他将行政和司法中心设在了西岱岛王宫,巩固了巴黎作为王国权力中心的地位。到14世纪中叶,约翰二世放弃了传统的流动居住习惯,成为首位长期居住在西岱岛王宫的国王,查理五世延续了这种做法,并使西岱岛王宫成为权力场所。 西岱岛王宫的大客厅(Grand Salle)无论是在大小还是在辉煌程度上都超过了同时代的其他王宫。大客厅占地935平方米,是当时欧洲最大的客厅。由拱廊分成两处空间,墙上和中央的柱子上排列着历代国王的雕像,象征着瓦卢瓦王朝所继承的权力的合法性,尤其是1337年起面临爱德华三世的挑战时,这种合法性的诉求对瓦卢瓦朝国王而言变得极其重要。大客厅用于王国最重要的公共集会,如庆祝法国国王加冕,接待外宾和举行国宴。这里能够容纳千数人宴饮。除了宴会,这里还起到司法职能。由于失去了居住功能,因而法国国王一般只会白天来这里。(2)大法院(Grande cour)面向公众开放,成为公共空间,这里往往用于宣布重要信息,由执达员在这里公布审判情况。这里还有其他三个房间,东边是刑事书记室、讯问室,西边是大法庭(Grande chambre),即上诉法庭,门前有两个塔楼。由此,王宫的北边一部分构成了司法场所。(3)国王与王国行政部门逐渐分离,即使国王不在宫殿时,司法部门也正常办公,在14世纪后半叶这种情况变得愈加明显。(4)西岱岛王宫还逐渐承担了财政职能,正对着圣礼拜堂大门设有审计处,建于14世纪初腓力四世时,主要负责王室支出的审计,审计处旁边是铸币处,在圣礼拜堂的东边,靠着宫外大路的是国库(chambre du Tresor)。由此可见,西岱岛王宫的一部分已经从王宫转化成为行政部门,担负司法、财务等职能,同其他部分放到一起来看,这座王宫的象征性意义已经超过了其实用性的居住意义,也成为王权的象征。 国王在这时期帮助建造了不少教俗建筑物,并将其与王室权威紧密联系起来。查理五世沿腓力二世城墙外修建了一系列主要建筑,东边邻近圣保尔宫的是塞莱斯定(Celestins)修道院,由查理五世建于1365年,是除了圣德尼之外皇室和皇亲的最重要的墓葬地。沿逆时针分别是圣殿、升马丁修道院、弗兰德尔宫、卢浮宫、圣奥诺雷街上的济贫院,这些都是国王投资兴建并反映王室权威的建筑物。 13世纪圣路易和腓力四世在位时,就比较注重将国王和王室成员雕像摆在公众场所,如巴黎圣母院正立面、道路旁的纪念性建筑、西岱岛王宫正门处,都设有历代国王的雕像。到14世纪下半叶查理五世时,统治者的形象以前所未有的规模出现在巴黎的城市空间中。在卢浮宫的入口、吊桥处、面向塞纳河的南门处都有国王夫妇的雕像。在圣保尔宫,万塞纳城堡以及巴士底,都有国王和王后以及王子的雕像。查理五世致力于打造一个虔诚国王的形象,在一些教堂中也有所反映,如塞莱斯定修道院教堂刻有国王夫妇雕像。(5) 如果说国王雕像是静止的宣传,那么进城、落葬等仪式(1)就是动态的宣传,将国王的形象、权威传播给他的臣民,以加强对君主的情感。从14世纪开始,城市欢迎君主的公共仪式变得越来越重要,它是国王与臣民“对话的场所”,还起到增强城市共同体意识以及君主国民族国家情感的作用。(2)瓦卢瓦朝国王在兰斯加冕或战役之后,往往会沿着固定的路线进入巴黎城市,这颇有些类似古罗马时代的凯旋式。14世纪的国王从约翰二世、查理五世到查理六世都是如此。国王的队伍从圣德尼大门前开始,往往会经过圣德尼修道院的王室墓地,沿着圣德尼大街朝南向着夏特莱前进,经过圣母桥和大桥,直到西岱岛上的王宫和大教堂。行进沿途还有表演,各个停驻点都有表演,如三一(Trinite)教堂前表演耶稣受难,圣墓教堂前表演复活,等等。(3)国王的进程仪式充满表演,需要精心安排,以此凸显出王权的神圣性。通过进城仪式,强化了国王对城市的庇护者角色,对城市自由和权利的承认,另一方面,城市表现出对国王的尊重和服从,这种互惠的仪式成为加强王权神圣性的重要途径。为了表现对国王的尊重,教会和大学的代表也会到城门外迎接。这一仪式甚至还成为此后通用的方式。英国兰开斯特家族的亨利五世和六世在法国统治时,也遵循了这一传统。1437年,查理七世取代英国国王统治后的进城仪式也是与以往一样。他们都是为了使获得的瓦卢瓦王朝的权威得到合法化。(4)进城仪式在法国南部普罗旺斯也是如此,14世纪国王进城时,往往是主教和市政权威主持欢迎仪式,儿童也加入进来,摇动枝条,在仪式的表演中也有犹太人扮演亲吻国王的角色。这些都是为了给人以耶稣进入耶路撒冷城的印象,以此增强国王的神圣性。(5) 国王将自己的形象神圣化,以体现国王的无所不能。这在中世纪时期比较多见,卡佩王朝时期就有通过国王触摸麻风病人使其痊愈的神迹,表现王权的神圣和强大。这甚至还成为中世纪的“政治神学”,国王的身体分为自然和政治两种属性,后一种属性缔造出神圣符号和象征意义,为其统治提供合法性,即使国王本人死亡了,他的政治属性也将继续存在,以确保君主制的延续。(6)到瓦卢瓦王朝,使王权神圣化的需求变得更加迫切,静态的建筑、雕塑,动态的仪式,乃至城市规划,都成为表征权力的重要手段。 瓦卢瓦王朝的城市建设也体现了缔造神圣性的需要,尤其是查理五世在位时的城市改造。这时期的城市规划受到古希腊古典哲学和思想的影响很大,12世纪文艺复兴时期,佚失了近千年之久的亚里士多德的作品被从阿拉伯语翻译成拉丁语,在1255到1278年,绝大部分的亚里士多德著作已有拉丁文本,将近一半是从阿拉伯语转译的。(7)查理五世从1369年起资助主教奥里斯姆(Nicolas Oresme,1320—1382)将亚里士多德的一系列作品从拉丁语翻译成法语,尤其是其伦理学和政治学的著作。根据亚里士多德的理论,统治就是通过好的管理达到城市和社会的福祉,查理五世则利用城市建设的艺术来努力接近这一标准。 查理五世在巴黎的建设就是遵循亚里士多德对理想城市的描述,即扩大城市面积以增加城市人口,建造防卫性城墙和堡垒,设置喷泉以解决城市供水问题,等等。万塞讷城堡的建造也完全符合亚里士多德的理想城市类型,从位置布局、防御设施,以及卫城、城堡主塔、广场等都是遵循亚里士多德的描述。万塞讷城堡的规划也受到希腊城市规划的影响,尤其是借鉴了公元前5世纪规划建筑师希波丹姆的思想,如万塞讷城堡的规划就呈棋盘状,街道以90度角垂直交,采用了希波丹姆式城市的四边形,如此就通过城市的秩序反映出政治的秩序。自动报时的时钟是14世纪的新生物,查理五世对这一新事物非常感兴趣,他特意从德国请来专门技师为巴黎建造一个时钟,花费了八年的时间在西岱岛王宫的外墙上挂起一个公共时钟。对标准时间的控制也是国王权力的表现,通过对城市时间的主宰和控制,时钟确定市场和宵禁的时间,也可以使国王掌控公共秩序,从而起到调整社会秩序、维护公共治安、消弭城市动荡的作用。(1)在当时的政治理论家看来,秩序意味着好的管理,而通过时间可以对秩序起到很好的调整作用。时钟面朝东北巴黎市政厅的方向,市政厅的官员们都可以看到钟楼,并能听到报时声,时钟对市民和管理者都起到警醒作用,提醒后者进行好的管理。亚里士多德的政治学理论通过这种方式被实践,节制、公正、智慧等各种德性被通过时钟传播开来。 14世纪末万塞讷城堡建造之时,也正是奥古斯丁《上帝之城》被翻译成法语的时候。(2)查理五世致力于协调地上和天上之城,以产生好的管理,万塞讷城堡正是这样一个象征,也正好契合了亚里士多德、奥古斯丁对于理想城市的描述。通过一个理性和精神之城可以对信仰与理性进行协调,这受到中世纪末期政治乌托邦的引导。(3) 瓦卢瓦朝国王借助古代政治观念的复兴,资助和推动王权在城市中的表达,尤其是在内忧外患时期,城市成为巩固权力的关键场所,君主的形象和权力在这里被抬高,合法性也通过城市空间被确认。这些现象在欧洲许多地方也都表现出来,成为一种新趋势和新潮流,中世纪晚期的首都成为君主们全力建设的场所。首都城市的伟大与否不再仅仅依赖于规模和居民人数,更在于其象征意义,城墙、宫殿、教堂、大学等建筑都起到了相应作用。 四 结语 中世纪中期为应付当时危机而出现的封建主义,到中世纪晚期则逐渐衰落下去,填补权威空白的是日益强大的王权,以及现代国家雏形的出现。国王逐渐成为国家的代表,他努力对地方势力进行驾驭,进行制度变革,加强对财政、司法的控制和文化整合。(4)在法国,国王还不遗余力地推广自己的形象以提高威望,以个人或家族的权威实现对整个国家的统治,权力的符号在很多方面体现出来,表现了国王日益增大的权力,而现代国家的羽翼日丰也是与国王个人权力的扩张同时进行的。中世纪晚期的法国面临内忧外患,政治与艺术的联姻构成了王权增长的重要方式,城市成为君主被观看和显示给臣民的场所,也是一个表征的场所和合法化的工具。(5) 这种情况也并非法国独有,在同时期许多地方都出现这种权力符号化的情况。在意大利的诸多君主国,统治者大力赞助艺术,建造宫殿、树立雕像,成为城市建设的重要方面。(6)在英国,爱德华三世和理查二世也致力于兴建大型建筑,如威斯敏斯特厅和温莎城堡,使之成为王权符号。中世纪早中期的统治者为了建立合法性和巩固地位,也通过艺术来进行宣传,而到了近代,国王将宫廷作为监控臣仆和炫耀权力的场所,如凡尔赛宫、白金汉宫。布尔迪厄认为,在现代社会统治的基本模式已经从赤裸裸的暴力与体罚威胁转向符号操纵的形式。(7)事实上,在现代以前的中世纪,这种符号与权力的结合就已经存在,统治者通过符号暴力将其合法性和权威强加给被统治者。这种缔造君主神话和权力象征的行为,推动了民族国家的诞生和发展,而城市规划、建筑、艺术,等等,都可以成为实现这种目的的手段,它们同时也创造了“象征之林”。 注释 11 对法国王权、民族国家及其表征的研究,有[法]雅克·勒高夫:《圣路易》,许明龙译,北京:商务印书馆,2002年;[英]彼得·伯克:《制作路易十四》,郝名玮译,北京:商务印书馆,2007年;[法]莫里斯·阿居隆的《玛丽亚纳》三部曲(Maurice Agulhon,Marianne au Combat:L'imagerie et la Symbolique Républicaines de 1789à1880,Paris:Flammarion,1979;Marianne au Pouvoir:L'imagerie et la Symbolique Républicaines de 1880à1914,Paris:Flammarion,1989;Les Métamorphoses de Marianne:l'imagerie et la Symbolique Républicaines de 1914?  nos jours,Paris:Flammarion,2001),[法]皮埃尔·诺拉《记忆场所》(Pierre Nora,ed.,Les Lieux de Mémoire,3 tomes,Paris:Gallimard,1997)等。国内的相关理论研究参见马敏:《政治象征》,北京:中央编译出版社,2012年。 22 A.Renoux,ed.,Représentation,Pouvoir et Royautéàla fin du Moyen Age,Paris:A&J Picard,1995. 33 对中世纪巴黎的研究,近年有B.Bove等用地理信息系统进行的研究,(B.Bove,“Les Palais Royaux?Paris au Moyen Age”,in M.Auzépy,ed.,Palais et Pouvoirs,Paris:Presses Universitaires Vincennes,2003;B.Bove,“?la Recherche des H?tels Princiers de Paris”,in M.Gaude-Ferragu,ed.,La Cour du Prince,Paris:HonoréChampion,2011),N.Offenstadt的城市空间研究(L'Espace Public au Moyen?ge,Paris:PUF,2011),以及A.Salamagne,“Lecture d'une symbolique seigneuriale:le Louvre de Charles V”,in P.Boucheron,ed.,Marquer la ville:Signes,traces,empreintes du pouvoir(XIIIe-XVIe siècle),Paris:Publications de la Sorbonne,2014。 41 参见陈文海:《〈撒利克法典〉在法国中世纪后期的复兴和演化》,《历史研究》1998年第6期。 52 M.Jones,ed.,The New Cambridge Medieval History,v.6,Cambridge,2000,p.421. 63 D.Potter,ed.,France in the Late Middle Ages 1200—1500,Oxford,2002,pp.117-123. 74 F.Autrand,“L'Espace Fran?ais:histoire politique du début du Xie siècle?la fin du XVe”,in Actes des congrès de la Sociétédes historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public,Paris,1989,pp.107-108. 81 Ph.Lorentz,ed.,Atlas de Paris au Moyen?ge,Paris,2006,p.88. 92 M.Whiteley,“Le Louvre de Charles V”,in Revue de l'Art,n.97,1992,p.66. 103 Ph.Lorentz,ed.,Atlas de Paris au Moyen?ge,p.89. 114 M.Whiteley,“Le Louvre de Charles V”,p.60. 125 参见B.Bove,“?la recherche des h?tels princiers de Paris:un inventaire impossible?”,in M.Gaude-Ferragu,ed.,La Cour du Prince,Paris,2011中的地图。 136 78 F.Pleybert,Paris et Charles V:Arts et Architecture,Paris,2001,p.122,p.124,p.125. 141 朱明、欧阳敏:《地图上的法国史》,上海:东方出版中心,2014年,第136页。 152 C.Gauvard,La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle,Paris,1996,p.394. 163 B.Bove,“Les palais royaux?Paris au Moyen Age”,in M.Auzépy,ed.,Palais et pouvoirs,Paris,2003,p.23. 174 E.Santinelli-Foltz,ed.,La Puissance Royale,Rennes,2012,p.22. 181 R.Cazelles,Nouvelle Histoire de Paris,1223—1380,Paris,1972,p.161. 192 F.Pleybert,Paris et Charles V,p.108. 2034 Ph.Lorentz,ed.,Atlas de Paris au Moyen?ge,p.85,p.176. 215 Ph.Lorentz,ed.,Atlas de Paris au Moyen?ge,pp.104-105. 221 B.Guenée,ed.,Les Entrées Royales Fran?aises de 1328à1515,Paris,1968;R.Giesey,The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France,Genève,1960. 232 4 L.Bryan,t“La Cérémonie de l'entrée?Paris au Moyen?ge”,in Annales,ESC,n.3,1986,pp.513-515,pp.528-529. 243 Ph.Lorentz,ed.,Atlas de Paris au Moyen?ge,p.98. 255 H.Olland,“La France de la fin du Moyen Age:l'Etat et la Nation”,in Médiévales,n.10.,1986,p.85. 266 参见两部经典著作:M.Bloch,Les Rois Thaumaturges,Paris,1924([法]马克·布洛赫:《国王神迹》,张绪山译,北京:商务印书馆,2014年);E.Kantorowicz,The King's Two Bodies,Princeton,1957。 277 [美]查尔斯·霍默·哈斯金斯:《12世纪文艺复兴》,夏继果译,上海:上海人民出版社,2005年,第275—288页;[希腊]亚里士多德:《亚里士多德全集》,第一卷,序言,苗力田译,北京:中国人民大学出版社,1990年。 281 3 F.Pleybert,Paris et Charles V,pp.60-61,pp.66-67. 292 C.Gauvard,La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle,p.403. 304 J.-Ph.Genet,ed.,Genèse de '?tat Moderne,Paris,1987. 315 Brizay,F.,ed.,Le Prince et les Arts en France et en Italie(XIVe-XVIIIe siècle),Bréal,2010. 326 P.Boucheron,Le Pouvoir de b?tir,urbanisme et politiqueédilitaireàMilan(XIVe-Xve siècles),Rome,1998. 337 [美]戴维·斯沃茨:《文化与权力》,陶东风译,上海:上海世纪出版集团,2012年,第96页,第103页。 (责任编辑:admin) |