|

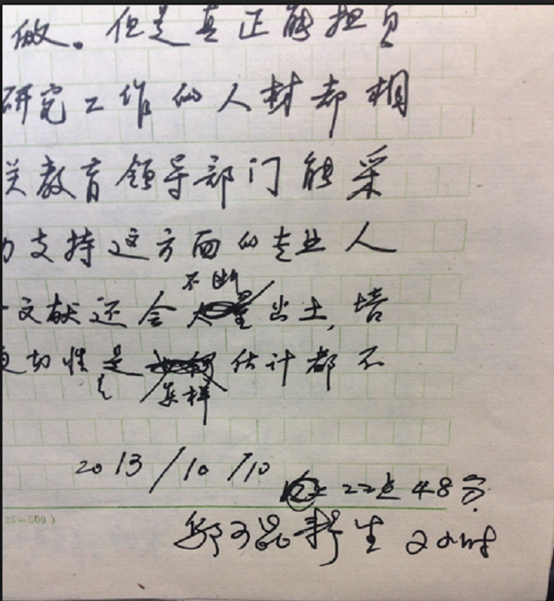

出土文獻與古文字研究青年學者訪談012:鄔可晶 編者按:爲了向青年研究人員和在讀學生提供學習、研究出土文獻與古文字的經驗,復旦大學出土文獻與古文字研究中心約請從事相關研究並卓有成就的部分學者接受我們的訪談,題爲“出土文獻與古文字研究青年學者訪談”,由“古文字微刊”公眾號、出土文獻與古文字研究中心網陸續發佈。衷心感謝各位參與訪談的學者。 個人簡介  鄔可晶,1983年3月出生,浙江寧波人。現爲復旦大學出土文獻與古文字研究中心副研究員。 1.請介紹一下您學習和研究出土文獻與古文字的經歷。 爲了更好地說明這個問題,請允許我先扯得遠一點。我上中學以後就比較喜歡讀書,對古代典籍和現代作家、學人的作品,尤爲愛好。高中時期粗略地讀過《莊子》、“四書”、《左傳》、《史記》(後二種未讀完)等。當然,像《莊子》這樣的古書讀來肯定是一知半解、似懂非懂的,只覺得《莊子》看問題的思路很有意思,無形之中,其思想對我的處世行事倒也產生了不小的影響。 我所以提這段早期的讀書經歷,主要是想講兩個留下深刻記憶的閱讀感受。我上高中的時候,既無電腦,也無智能手機,資訊相當閉塞,眼界遠不及今天的中學生開闊;對於古文字、出土文獻云云,更是一無所知,聞所未聞。就在這懵懵懂懂之際,某年暑假讀了一本浙江人民出版社出版的、今人所編的《胡適書話》。此書從胡適的著作中選了一些學術文章,我記得有關於《詩經》、《楚辭》、《老子》、《呂氏春秋》等先秦古書的論說與通信。但最令我感到印象深刻的,是此書所收的《〈紅樓夢〉考證(改定稿)》一文。那是一個炎熱的下午,我幾乎一口氣讀完《考證》。此前我從未讀過純考據性的學術文章,所以一讀之下,深爲胡適“層層剝筍”式的推理、剖析以及運用史料的手段所折服。雖然《考證》的具體內容現已記不太清了,但當時帶給我的那種震撼,卻迄今難以忘懷。 大概在讀過《胡適書話》不久,我又讀到了曹聚仁《中國學術思想史隨筆》。此書是曹聚仁晚年在香港報刊上發表的評述“國學”的連載,寫得深入淺出,見解也十分通達。我早年有關中國古代學術思想的知識,多是從此書上得來的。《隨筆》很推重高郵二王校讀古書的學問,在《揚學三談》一篇中,全文引錄了王引之《經義述聞》對《詩經》“終風且暴”等句中的“終”義的考證。《述聞》排比《詩經》所有“終……且……”的文例,指出這種句式中的“終”當訓“既”,糾正了舊有的誤釋。經過王氏的解說,像“密電碼”似的古語變得明白如話,使人豁然開朗。這給當時的我也帶來了很大的震撼。由於這個例子的具體內容比較簡短,所以我一直不曾忘記,不獨閱讀感受爲然。 我後來學習、研究出土文獻與古文字,說穿了,也不外乎王引之解釋“終……且……”那樣的語文考證和胡適抉發《紅樓夢》原本面貌以及小說故事與作者關係那樣的文獻考證。由此看來,這顆考據的種子早在少年時代就無意間種下了,真有些“冥冥中自有定數”的趣味。 我高中時花了不少時間看那些所謂的“閒書”,功課自然就不算好,理科學得尤其差,所以高考成績不甚理想,進了杭州師範學院(現改稱杭州師範大學)中文系。大學本科期間,我雖然對中文系的各門課程都有興趣,而且學得都不壞,但最感興趣的還是古漢語與古典文獻學。不過,本科老師裏似乎沒有專門從事出土文獻與古文字研究的,所以那時我沒有條件系統地學習古文字。只是講授文字學、古漢語等課的老師,極力推薦裘錫圭先生的《文字學概要》。大一時教文字學的老師說:“誰要是讀過《文字學概要》,這門課就可以免修。”於是我去圖書館借出《概要》閱讀。但裘先生此書很不好懂,特別是開頭講“文字形成的過程”、“漢字的性質”兩章,如無一定的感性積累和理性頭腦,是讀不下去的。以我大一時的水平,讀《概要》顯然無法終卷,免修的願望也就落了空。直到大四考研之前重讀《概要》,才真正把它讀完,並且自以爲能讀出一些妙處。《概要》雖一時讀不下去,但從圖書館借來的裘先生的《古代文史研究新探》一書,卻讓我讀得津津有味。讀《新探》所收的《考古發現的秦漢文字資料對於校讀古籍的重要性》、《談談地下材料在先秦秦漢古籍整理工作中的作用》、《閱讀古籍要重視考古資料》、《讀書札記(九則)》等利用出土文獻校讀古書的文章,仿佛一下子就與當初讀到《經義述聞》訓釋“終風且暴”時的感受接上了頭。這也許可以算是我接觸出土文獻與古文字的起始。 我在本科階段雖然沒怎麼接觸、學習過古文字,但一直保持着讀古書的習慣。過去讀古書主要關注其中的思想內容、故事情節,對於文句往往不求甚解,或雖欲“甚解”而無從求解。上了古漢語、訓詁學等課之後,初步了解到訓釋古書難解語詞的方法,也在摸索中大致掌握了一些古代文史類工具書的使用。那時我經常在圖書館翻檢《經籍籑詁》,感到此書對讀通先秦典籍很有幫助;後來《故訓匯纂》出版,就改用此書了。高亨、董治安《古字通假會典》可供查找古書裏的通假字,也是我在圖書館翻檢工具書時自己發現,並經常使用的。本科時還讀過俞樾等《古書疑義舉例五種》、郭在貽《訓詁叢稿》、吳小如《讀書叢札》等訓詁著作,也從圖書館找到了王念孫《讀書雜志》,讀過其中一部分。一度曾對《詩經》興趣很大,抄錄過前人著作中解釋《詩經》的一些資料,印象較深的有馬瑞辰《毛詩傳箋通釋》、于鬯《香草校書》、揚之水《詩經名物新證》以及聞一多、孫作雲等學者的著作集。現在這些書大都買了紙本,甚至有了電子本,就不再關心當初那些手抄的筆記本的去向了。我的本科學年論文好像是討論《詩經》裏的一個訓詁問題的,爲了查找古人的有關注釋,記得還去學校圖書館的“閉架書庫”查閱過《四庫全書》影印本。後來讀博士期間,受郭永秉先生委託,幫裘錫圭先生去復旦圖書館覈查過《四庫全書》所收宋人著作裏的一條資料。我爲數不多的直接翻檢《四庫全書》影印本原書的機會,好像就這兩次(現在即使要查《四庫全書》,也都用電子資源了)。 前面說我本科階段沒有系統學習、深入接觸過古文字;不過,我從有關的課上聽到老師介紹《說文》和古文字方面的工具書,課後就設法去圖書館把館藏的《說文》著作和古文字學書籍,統統翻過一遍,粗知其大略(圖書館這方面的藏書不多,翻一遍很容易做到)。就是在這樣的隨意瀏覽之中,知道了如何從《甲骨文編》、《金文編》查找甲骨文、金文字形,從《殷墟甲骨刻辭類纂》查找卜辭辭例,從《甲骨文字詁林》查找前人的考釋意見等。因此,我2005年本科畢業考上浙江大學古籍研究所中國古典文獻學專業的碩士研究生,在同級的同學之中,對於古文字還算略知一二。針對這一情況,導師吳土法先生有意指導我細讀重要的西周金文,並命我注意搜集各家對銘文的不同解釋,以供取捨。這引起了我對出土文獻與古文字更大的興趣。那時,顧頡剛、劉起釪《尚書校釋譯論》剛出版不久,吳土法先生就建議我們購買一套,結合楊筠如《尚書覈詁》、曾運乾《尚書正讀》加以研讀。楊、曾二書當時買不到,我是從圖書館借出複印的。《尚書》與金文配合起來讀,對於理解《尚書》和理解金文,都很有好處。 吳土法老師是沈文倬先生的學生,專治禮學。他指導我們讀金文,估計是想讓我們關注商周古文字中跟禮有關的材料,以與傳世典籍的記載相對照。可惜我的主要興趣點在字詞釋讀上,未能很好地踐行老師的期望;又由於浙大碩士研究生實行二年制,沒讀多久的書,就臨近畢業了。所以,在古文字方面,我實際上只比本科階段多讀了若干篇金文以及相關的考釋文章、多翻了些甲骨文精粹之類的讀本而已。 浙大古籍所有每年舉行學生論文報告會的傳統。我在碩士二年級的論文報告會上,提交了一篇關於金文的讀書報告,當然是很不像樣的東西。時任古籍所所長的張涌泉先生聽後主動問我,願不願意報考復旦大學裘錫圭先生的博士研究生(當時裘先生團隊已從北大調入復旦)?這是我做夢都沒想過的事,不料被張先生一點,竟也開始做起了這個無數古文字學子都做過的美夢了。十分幸運的是,2007年我竟然僥倖考上了裘先生的博士研究生,美夢得以成真。得知被錄取的消息後,吳土法先生笑着對我說:“你這是祖墳冒青煙了。”2007年3月中旬到復旦參加博士入學考試,面試那天下午,我們這些考生在光華樓27樓的走廊上等了很久。後來聽說那天正好是出土文獻與古文字研究中心成立之後的第一個重大科研項目——裘錫圭先生領銜的“戰國文字及其文化意義研究”的開題,老師們參加完項目開題之後匆匆趕來面試我們。2011年我博士畢業留中心工作,不久就接任“戰國文字及其文化意義研究”項目的秘書,並承擔其中一部分撰稿工作。2014年3月中旬的某一天,我用手推車拉着一大摞打印出來的“戰國文字”項目的書稿和有關材料,向文科科研處提交,申請結項。最終項目獲得了“優秀”的鑒定。如果從我博士面試那天算起,可以說我碰巧見證了“戰國文字及其文化意義”項目的全過程,這更像是“冥冥中自有定數”吧。 話說回來,由於我在博士入學之前,實際上接觸過的古文字資料十分有限,甲骨金文僅略有所涉,當時最爲火熱的戰國竹書,我只知道郭店簡和上博簡中不多的幾篇(基本上都是從裘錫圭先生的《中國出土古文獻十講》裏看來的),出土文獻與古文字方面的基礎,跟大多數剛入學的博士研究生相比,差距甚遠。所以,我讀博之初交給導師裘錫圭先生批閱的談古文字釋讀的札記,往往被裘先生批得體無完膚。原以爲的“美夢”,在幾次遭受打擊之後,一定程度上變成了“噩夢”,難免讓人有些心灰意懶。雖然我在古文字方面“還不上道”,但有一次請裘先生批閱的札記裏,裘先生對我的一個結合古書所作的文義理解,並未明確表示反對。這讓我隱隱感到可能我在文獻方面還“寸有所長”。因而我在努力補古文字課的同時,不放棄對古書的閱讀。好在我自覺記性還不算太差,看過的比較重要的古文字字形、辭例和研究論著,即使不能記得千真萬確,也會留下一些印象,需要用時往往想得起來(現在記性已大不如前了)。這也讓我逐漸增強了學習的信心。 真正重拾自信的機緣,是在2008年底。那一年的12月末,《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》出版,鄙中心有幸較早拿到了書,遂組織學生們召開讀書會。老師們指定我們這一批博士生各自認領一到兩篇竹書,重新撰寫釋文,在最短的時間內發到網站上,以利學界討論。我被分配到《凡物流形(甲、乙本)》。當時我把已發表的郭店簡、上博簡等資料,差不多已摸過一遍,對楚文字的熟悉程度較初入學時有所提高。憑藉這一點以及我平時讀古書積累的古漢語語感,感覺《凡物流形》的原釋文中不但有一些釋錯的字,而且文句讀不大通,上下不連貫,懷疑竹書編聯有問題。於是,我熬了一天一夜,按照我的理解爲《凡物流形》重調了一個新的竹簡編聯方案,並寫出相應的釋文。我們讀書會寫好的釋文初稿,照例都要發給陳劍先生審定。那年陳先生在美國芝加哥大學客座,跟國內還有時差,大家只能通過中心的QQ群交流。爲了盡快得到陳先生的回應,我想把我重編的《凡物流形》簡序先發到QQ群裏。不意就在我發出重編簡序的那一刻,陳劍先生也同時發出了他在美國重編的《凡物流形》的簡序。我們所編的簡序竟然完全一致,可謂不謀而合。陳先生又對我所作的初步釋文做了細緻的修改,我在他的修改稿的基礎上,執筆寫成《〈上博(七)·凡物流形〉重編釋文》,於2008年12月31日發表在中心網站。後來知道,我們的那套編聯方案,並非盡善盡美,最關鍵的一處錯誤後由美國學者顧史考先生指出。儘管如此,我第一次嘗試重編竹書,就能跟如日中天的陳劍先生不謀而合(不但對得一樣,連錯也錯得一樣),對於彼時正不知如何是好的我,實在是一個很大的鼓舞。自此以後,我在出土文獻與古文字的學習、研究上,似漸有“柳暗花明”之感。 2010年我還在讀博士時,就很榮幸地參加了中心與湖南省博物館、中華書局三方合作的《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》的撰稿,藉此機會對秦漢文字有了初步的涉獵。我的博士論文題目幾經更換,最終在裘錫圭先生的指導下,選定結合出土文獻對《孔子家語》的成書時代和性質問題進行研究(後以《〈孔子家語〉成書考》爲題,於2015年8月由中西書局出版)。這個題目也正好符合當時的我對文獻比對古文字更熟悉一些的實際情況。2011年博士畢業,順利留中心任教至今。後面的研究大家通過我發表的論文可以了解到,這裏不必多說(有些情況下面的題目也許會講到)。  (《〈孔子家語〉成書考》封面) 總起來說,我對出土文獻與古文字雖早有興趣,但一直處於自己的胡亂摸索之中,不得其法;直到考入復旦大學出土文獻與古文字研究中心讀博士,才開始接受正規的出土文獻與古文字的學術訓練。我學習和研究出土文獻與古文字正式起步較晚,資質也不高,這當然是劣勢;但是換個角度看,我本科和碩士階段讀了一些古書和文史論著,閱讀面不算太窄,興趣也比較廣泛,在古漢語與古文獻方面打下了一定的基礎,這些對於我後來研讀出土文獻與古文字,其實是有始料未及的助益的。每個人的學習經歷不可能完全相同,處境和際遇也不可能都很理想。我們只要認清自己,善於揚長避短,並努力補短,還是可以根據自己的條件和興趣作出一些成績來的。 我把這個“介紹學習和研究出土文獻與古文字的經歷”的題目,答成了“我的讀書經歷”,有些文不對題,十分抱歉。 2.您目前主要的研究領域有哪些?該領域今後的預想研究或擬待研究的方向和課題有哪些? 出去開會碰到同行,我一直很怕別人問起“最近在研究什麼”之類的問題(我只能用“在研究古文字”敷衍一下)。我沒有什麼周詳的研究計劃,寫的論文也隨興“打一槍換一個地方”,現在當然也很怕回答這個問題。如果一定要回答,勉強可以說目前主要的研究領域有三大方面。第一方面是古文字本體的研究。如古文字疑難字的考釋,出土文獻裏疑難文句的讀解等,從甲骨金文到戰國秦漢文字,以前寫過一些,今後還將繼續寫。第二方面是早期儒家思想的研究。近些年,裘錫圭先生承擔了學校“傳世之作”項目“中國古典學的重建”,我有幸參與其中;因爲此前寫過關於《孔子家語》的博士論文,對思想史也素有興趣,所以裘先生建議我做“從出土文獻看早期儒家思想”的研究。這個研究暫定兩階段的任務:第一階段是撰寫一系列研究論文,適時結集出版;第二階段是吸收出土文獻和前人研究的成果,爲《論語》作一個新的注本。現在第一階段剛剛起步。第三方面是古文獻的研究。包括傳世古書字詞文句的校讀,利用出土文獻討論古書的形成、流傳等問題。這方面以前寫過一些文章,今後也還將繼續寫(過去關於第一、三兩方面研究的部分文章,已編爲《戰國秦漢文字與文獻論稿》,於2020年6月由上海古籍出版社出版)。 這三大方面的研究是齊頭並進的,所以未來寫出來的文章大概仍不免“打一槍換一個地方”,甚至不排除“換出其他新的地方”的可能。  (《戰國秦漢文字與文獻論稿》樣書) 3.您在從事學術研究的過程中,在閱讀、收集資料、撰寫論文、投稿發表等方面有什麼心得體會? 這個問題很不好回答,因爲每個人的資質稟賦、工作習慣、學術興趣、環境狀況各異,很難全盤借鑒。比如黃永年先生在文章裏說,他平時躺在床上讀史書,從不做卡片,也不記筆記,寫論文時材料自然會在腦海涌現。這種輕鬆愜意的讀書境界,需要很高的天賦,我輩是可望而不可及的。在古文字學界,據我所知,蘇建洲先生在分門別類地搜集各種資料、整理各家學術觀點方面,下過很深的工夫。我自忖又達不到蘇先生那樣勤勉。這裏只能稍微談一點個人體會。 我在讀碩博士階段,也嘗試過按不同的主題、內容對古文字與文獻資料加以系統彙集(一開始是記在筆記本上,後來改記於電腦),類似於過去所謂的“做卡片”。但感到效果並不理想。一則太浪費時間,分散注意力,效率不高;二則由於所設主題較多,需要搜集、整理的材料過於龐雜,以至於我常常忘記究竟是否記過一筆,也發現確有在不同主題下、甚至同一主題中重複記錄的情況。因此,我後來乾脆放棄了這種大規模集團式“作戰”的“路綫”,改爲圍繞有想法、有考慮的具體問題,“單打獨鬥”地搜集資料。因爲這些具體問題的想法,多是在閱讀原材料或學者論著時產生、並時刻縈繞於心的,即所謂“讀書得閒”,而不是預先刻意設定一些題目,然後鋪陳其事,所以爲它們搜集有關資料,就有很強的針對性,而且可以隨着資料的積累、考慮問題的深入,不斷調整甚或顛覆原先的想法,以求更逼近事實。一旦時機成熟,就能較快地寫出文章。 當然,由於讀書的增多、學識的提高,有些本來以爲很值得考慮、很值得爲之積累資料的問題,有朝一日可能會覺得根本不值一提,甚至很幼稚可笑。但曾經的積累、思考,並不是毫無意義的,說不定在將來討論其他問題時可以派上意想不到的用場。總之,就我個人的經驗而言,任何積累過的資料、思考過的問題,哪怕是已寫的“廢稿”,總有一天會找到真正適合它的位置的,不應輕易捨棄。 4.對您迄今爲止的學習和研究影響較大的著作或學者有哪些(或哪幾位)? 在我不同階段的學習和研究中,產生影響、給予幫助的學者、著作有不少,如果逐一細數,恐怕太佔篇幅;如果只選一位學者作爲代表,無疑首推裘錫圭先生。 前面講我本科時讀過裘先生的《古代文史研究新探》和《文字學概要》,但匯輯裘先生主要古文字文章的《古文字論集》,我念本科的那所大學的圖書館裏沒有;此書出版時間既久,一般書店也不再有售,所以遲遲不得拜讀。上了浙大的研究生之後,我從古籍所的資料室借出《古文字論集》,很快複印了一部(被複印店分爲兩冊裝訂)。我這人生活作息比較有規律,連吃飯睡覺的時間都很固定,除非碰上特殊情況,一般不會隨便打亂它。但我拿到《古文字論集》複印本的那天上午,跑回宿舍趕緊閱讀,卻真的一讀就錯過了午飯的時間。在我而言,因讀書而“忘餐”,這是第一次,似乎也是唯一的一次。可見裘先生文章的吸引力之大。這部複印本《古文字論集》前後讀過多少遍,已難數清;裘先生的其他幾部文集(如《中國出土古文獻十講》、《古代文史研究新探》、《文史叢稿》等),也都反復讀過多次。由於我對裘先生的文章讀得比較熟,所以後來能爲《裘錫圭學術文集》的編校工作稍盡綿薄之力。 我讀碩士時雖然對古文字很感興趣,但古文字書籍往往價格昂貴,學生購置無力,當時電子書也不如現在這麼普及,連網絡都不甚發達,再加上我生性不善交際,獨學而無友,因而頗苦於古文字資料之不易得。不得已,只能琢磨出一個辦法:爭取把裘先生《古文字論集》、《中國出土古文獻十講》等書裏討論過的重要的古文字資料看熟、記住。這就等於先知道了釋文、考釋等“謎底”,將來再看到相應的拓本或照片等“謎面”時,或許能比較正確地對應上、釋讀出來,至少想得起來裘先生在哪篇文章裏討論過,可以“按圖索驥”。這是限於當時條件的“下策”,不足爲訓,不過客觀上也增加了我對裘先生文章的熟識度。 裘先生對學生的學術要求是很嚴格的,批評起來可說是不留情面。也許有些人會感到不適應,我一開始也有過較深的挫敗感。但是冷靜一想,裘先生指出的問題的確是客觀存在的,而且是切中肯綮的。有的問題,我寫文章時隱約感覺到了,但沒有加以重視;有的問題則完全沒有意識到。經裘先生一指出,既嚇出一身冷汗,又不得不心服口服。現在我也開始指導研究生了,才真正體會到裘先生對學生的嚴厲批評,其實是出於對學生的愛護,希望學生能更快更好地成長。  (2015年3月20日在裘先生家修改“中華字庫”工程《古漢字搜集與整理工作導則》) 裘先生不但對學生要求嚴格,對自己恐怕更是如此。大家都知道裘先生習慣在著作中不斷加“編按”,以改正自己的錯誤。前幾年,我幫裘先生打印過幾篇文章,親見過他不放過一切機會反復修改自己文章的“自苦”的學術精神。2013年寫那篇後來全文發表於《出土文獻》第四輯的《出土文獻與古典學重建》時,臨近截稿期限,有一天裘先生打來電話,叫我20:30左右到他家取最後部分的稿子。我到了之後,裘先生說快好了,讓我坐着稍等一會兒。結果我一等就等了兩個多小時,看裘先生一直在查資料、修改、謄抄文章,直至22:48在裘師母的不斷催促之下,才告完工。裘師母在裘先生手稿的“2013/10/10”後面,拿起筆來加了兩行字:“22點48分。鄔可晶靜坐2小時。”那年裘先生已78歲高齡了,爲了寫好這篇文章,前後花費數月之久,最後還開夜車到將近23點,精益求精。這讓我很受感動。我相信,裘先生對待學術的態度,對不少後學的學術人格的塑造都產生過深刻的影響。  (裘先生《出土文獻與古典學重建》手稿並裘師母附記) 5.請結合您的學習和研究經歷,爲初學者提供一些建議。 爲初學者提供治學的建議,裘錫圭先生的《談談學習古文字的方法》、《治學的三種精神》二文已說得很透闢了,請大家參看。我個人的建議,在前面幾個問題的回答中多少也已涉及,下面再補說一二: (1)關於文字音韻訓詁的學習 研究出土文獻與古文字,需要各方面的知識,加以綜合運用,但各種知識中最重要的,應該是文字音韻訓詁知識,即所謂“語文學”基礎。學古文字的人一般都比較注意文字學方面的知識,尤其對古文字字形最爲關注,這是很自然的。不過,我以爲訓詁、音韻亦不可偏廢,從某種意義上說,訓詁反而可能處於最核心的地位,是連結文字、音韻等知識,把古文字資料正確釋讀出來的關鍵。事實上,出土先秦文獻不過是用古文字書寫的上古漢語,如果只認識字而不懂古漢語的語義,怎麼可能讀通出土文獻本身?甚至連字都有可能認得不對。提高訓詁能力,既不能靠讀訓詁通論之類的書,也不能“臨渴掘井”,靠臨時翻查字典、辭書;最好的辦法還是細讀幾部在語言上有代表性的傳世古書,培養良好的古漢語語感。這一點裘先生《談談學習古文字的方法》已有詳說,我這裏不嫌啰嗦地再強調一下。 關於學習音韻學知識的重要性,我比較有切身體會。以前我跟大多數古文字研究者一樣,在上古音方面用的是王力先生的系統;新的古音研究成果,如鄭張尚芳《上古音系》,雖然在初版時就已購置,但始終無暇認真閱讀。2017年春季,中心聘請當時還在首都師範大學任教的張富海先生來集中講授“上古音概說”,我全程旁聽,感到很有收穫(張先生調入本中心之後,再開“上古音”的課,我也去旁聽過)。張先生的課是站在新的古音研究的立場上講的,且結合古文字材料,間出己意。從這時開始,我意識到古文字研究者不應該對古音研究的新成果深閉固拒;如同古文字學者迫切希望上古音研究者能吸收最新、最正確的古文字釋讀成果作爲古音研究的依據,古文字研究者有什麼理由不吸納新的、更爲合理的上古音構擬成果呢?古文字研究者所以對新的古音研究興趣不大,可能因爲對上古音構擬的理論、方法不大了解,甚或有些誤解。藉由張富海先生授課的契機,我仔細拜讀了鄭張尚芳《上古音系》、潘悟雲《漢語歷史音韻學》等專著以及一些討論上古音的文章,試圖真正了解其所以然。2017年以後,我再寫古文字考釋的文章,就有意改用新的上古音知識了。回過頭去看此前寫的文章,發現在古音方面有不少錯誤或不謹嚴之處;如果我能更早學習最新的音韻學知識,那些疏誤也許就能有所避免,而不至於“深悔少作”了。不過,我在這方面的知識目前仍很欠缺,仍需繼續學習。 (2)關於“跑得快”與“站得高” 出土文獻與古文字研究要想“出人頭地”,似乎有兩條途徑:一曰“跑得快”,二曰“站得高”。所謂“跑得快”,就是及時追蹤新材料、新研究,第一時間對新公佈的材料作出反應,提出新見,跑在研究的前列;所謂“站得高”,就是研究者憑藉其深厚的學養、高超的眼光、智慧的頭腦,看出別人看不出的問題,提出別人提不出的見解,達到超邁群倫的研究高度。前者靠的是“速度”,後者靠的是“深度”。 對於初學者來說,“跑得快”不難做到,只要勤奮刻苦,真心好學,完全可以通過追蹤新材料而有所得。出土文獻與古文字研究有一特點,即隨着某一批新材料(如戰國秦漢簡牘)的公佈,在專業學術網站或相關論壇裏,一夜之間會冒出不少糾正整理者釋讀、編聯等錯誤的帖子或文章。這裏肯定有不少初學者的身影,我自己偶爾不免技癢,也喜歡去跟帖。某批材料如整理得不大理想,初學者精力旺盛、好勝心強,“跑得快”,不少說法的首發權可能就收入囊中了。但是如果因此而沾沾自喜,或僅滿足於此,恐怕也難有大出息。因爲那些靠“跑得快”就能指出的問題,往往含金量不高,別人也看得出來,只是手不夠快或不屑於說而已。衡量一個學者真正的學術成績,最終還得看是否“站得高”。“站得高”固然無法一蹴而就,需要經年累月的積累、磨礪,但這不應該成爲初學者不予追求的理由。 (3)關於“材料”與“眼光/理論” 出土文獻與古文字研究對材料的依賴性很大,有些問題的解決,可能就是依靠某一條新材料的出土或發現了過去不曾注意到的材料;還有相當一部分工作,其實就是整理材料。所以大家都對材料相當重視。準確地整理、釋讀材料,確實是初學者首先應該掌握的基本功。不過,我認爲光有材料是不夠的。 語言學界向來重視“語言事實”與“理論”的關係。沈家煊先生在爲劉丹青編著的《語法調查研究手冊》所作的序中指出,“沒有一定的理論框架是觀察不到語言事實的”(《語法調查研究手冊(第二版)》,1頁,上海教育出版社2017年4月)。這話很有道理。對於出土文獻與古文字研究而言,“理論”未必談得上,也許說“眼光”較爲切實一些。出土文獻與古文字研究的“材料”,可謂汗牛充棟,俯拾即是,從來不缺。如果不具備一定的“眼光”或“理論”,很容易被五光十色的各種“材料”牽着鼻子走,不管三七二十一,“撿到籃子裏就是菜”,寫出來的文章多是“鄰貓生子”式的。那樣的研究價值就不大。可以這樣說,沒有一定的“眼光”或“理論”,是發現不了有意義的“材料”或“材料”本身的意義的。這也是上一條所說的“站得高”的要求,當然不易做到,但有這個意識跟沒有這個意識是大不一樣的,這裏姑且提出來與大家共勉。 我們應該既有沉潛於材料本身的細膩功夫,又能超越於個別材料,用更高的“眼光”或“理論”加以統攝、把握,才不致迷失在海量的古文字資料之中而不知所向。即使是釋字之類“具體而微”的工作,僅憑勤於搜尋材料,而缺乏科學理性的“眼光”和頭腦,恐怕也難以正確認識發掘出來的材料,或雖有材料擺在面前而無法建立起合理的聯繫。 6.在數字化和信息化的時代,電腦技術或網絡資源對您的研究具有什麼樣的影響或作用? 從前面介紹“我的讀書經歷”大致可以看到,我從本科階段的“借書+買書”到碩士階段的“印書+買書”,到博士階段的“印書+電子書+買書”,再到工作後的“電子書+買書”,電子資源在個人的學習、研究中所佔的比例越來越高。這可能也是古文字從業者的共性。 現在不單是使用電子書了,還比較頻繁地使用有些學術網站的檢索系統,十分便捷,極大地提高了工作效率。然而這也是“機遇與危機並存”,在得到便利的同時,不確定性也隨之而來。比如學術網站會在猝不及防的情況下,涉於版權等種種原因而無法使用,而且現在對網絡資源的限制似有不斷加強的趨勢。既然無力改變現狀,就只能稍微改變一下自己。我認爲,我們當然應該充分利用網絡檢索資源,但不應過分依賴它,被它“異化”;“刀耕火種”式的手翻目治紙質書或電子書,也自有它的優長。我們當年就是從“刀耕火種”的讀書、查書起步的,現在最不濟再回到起點,權當是“不忘初心”也罷。這樣就不必隔三差五地來一回“XX大師崩而天下如喪考妣”,頂多發幾句牢騷,然後還能“該幹嘛幹嘛”。 7.出土文獻與古文字研究與衆不同的一點,在於許多論文或觀點是發佈在專業學術網站上甚至相關論壇的跟帖裏的,您如何看待這一現象?您對相關的學術規範有何認識或思考? 研究者在學術論壇發帖有時比較隨意,未經深思熟慮,論證也較草率。但是,真有價值的說法,無論發在什麼地方,都應一視同仁地對待;不過有些把想法發在自己的微博、朋友圈裏的,或微信群裏的討論等,算不算正式發表,寫文章時是否必須引用,較難處理,有待規範。而真正對學術負責的研究者,也最好能在適當的時候把自以爲有價值的論壇觀點整理成正式的文章,以便學界更好地使用。這個問題還可參看上面第5題的回答(2)。 8.您如何處理學術研究與其他日常生活之間的關係?學術之外您有何鍛煉或休閒活動? 我除了學術研究,日常生活比較簡單,似乏善可陳。我一向缺乏運動細胞,過去爲了減肥,曾跑過一段時間的步;自從減重成功之後,也就不再跑步,最多“健步走”。 至於休閒活動,倒還較爲豐富。臨睡前一般會抽出一點時間看與本專業無關的消遣的書。最近半年看的此類書中,感到最有意思、印象最深的是《鄒逸麟口述歷史》和《曾彥修訪談錄》。此外,我從中學開始就喜歡京劇。但隨着老演員逐漸凋零或退隱舞台,現在值得看的戲已愈來愈少,只能聽聽老唱片,看看老的演出錄像了,這是無可奈何的事。平時也會看一些好玩的電視劇,不過多是“炒冷飯”,如《我愛我家》就“刷”過多次,百看不厭。 看電視劇、聽京戲等活動,主要是爲了休閒放鬆,但有時對讀書學習也不無啓發。隨便舉個例子。有一次我讀到林燾先生寫的《北京話去聲連讀變調新探》,此文指出北京話兩個去聲音節連讀,在文化水平較低的人群裏,第一個去聲往往讀成升調,即由“51+51”變爲“35+51”。這種變調大概來自外城的某一派社會地位不高的人,比較“土”。我不是北京人,又未做過專業的方言調查,按說沒有這方面的感性認識,但我立刻想起了《我愛我家》裏宋丹丹飾演的和平的口音。如她說:“聽了賈志新的英雄事跡以後,我是心潮起伏熱(ré)浪翻。”“您體諒我二十多年沒上過電(dián)視。好容易有這麼一次機會,您說我能輕易錯(cuó)過嗎?”《我愛我家》裏的和平是唱大鼓的藝人,文化水平不高,小市民氣比較濃。宋丹丹在演出時故意用了這樣一種“連讀變調”,既生動鮮活,富於喜劇感,又非常符合角色的身份。如果不是看電視劇,恐怕對北京話裏的“去聲連讀變調”就不會感到如此親切了。 感謝鄔可晶先生接受訪談。本文所有圖片均蒙鄔先生提供。 点击下载附件: 2099出土文獻與古文字研究青年學者訪談012:鄔可晶.docx (责任编辑:admin) |