|

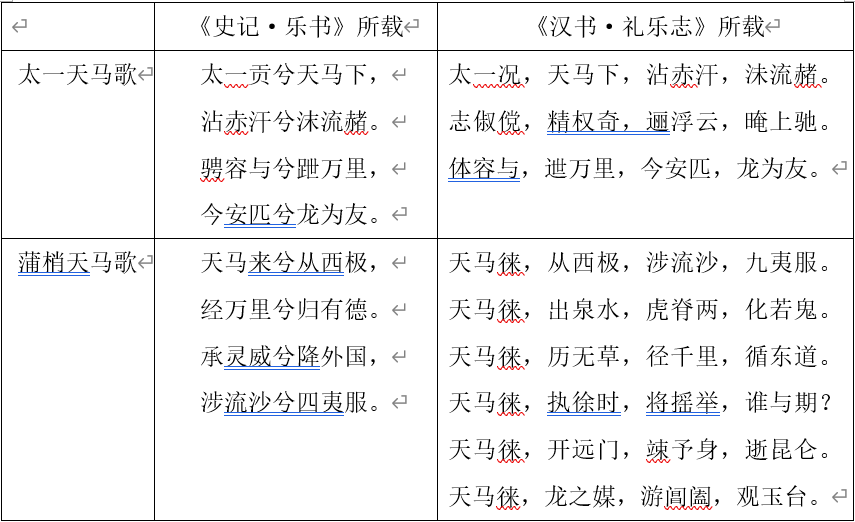

汉初德水与敦煌“天马”祥瑞 ——渥洼水出天马史事申说 中国社会科学院文学研究所 赵 培 汉武帝在太始二年(前95)三月下了一个诏书,内容是:“有司议曰,往者朕郊见上帝,西登陇首,获白麟以馈宗庙,渥洼水出天马,泰山见黄金,宜改故名。今更黄金为麟趾褭蹄以协瑞焉。”因以班赐诸侯王。(《汉书·武帝纪》)诏令讲到铸造麟趾和马蹄形状黄金,并班赐诸诸侯王的事情,并讲到铸造原因是两次天降嘉祉:一次在元狩元年(前122),汉武帝在狩猎时捕获神兽“白麟”;一次是敦煌渥洼水出天马。诏书记载的铸造麟趾金和褭蹄金的事,已经被海昏侯刘贺墓出土的马蹄金(33枚)和麟趾金(15枚)所证实(另外,上个世纪70年代,西安鱼化寨汉上林苑遗址曾发现有马蹄金4枚和麟趾金2枚)。诏令所依据的两次嘉祉,前122年武帝猎获独角白麟的事,未见异说。敦煌渥洼水出天马的史事,似仍有需要进一步申说处。 《史记·乐书》载: 又尝得神马渥洼水中,复次以为太一之歌。歌曲曰:“太一贡兮天马下,沾赤汗兮沫流赭。骋容与兮跇万里,今安匹兮龙为友。”后伐大宛得千里马,马名蒲梢,次作以为歌。歌诗曰:“天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。” 由此记载可知汉武帝刘彻曾创作了两篇《天马歌》,其中一首作于见到渥洼水出天马之后,另外一首作于见到大宛汗血马之后。《乐书》并没与明确两次得马的具体时间。第二次作歌应该在贰师将军征伐得大宛汗血宝马以后,时在太初二年(前103)。渥洼水出天马事,也见载于《汉书》的《武帝纪》和《礼乐志》,但两次所载时间不同。《武帝纪》在出天马时间在元鼎四年(前113)秋,《礼乐志》所载时间为元狩三年(前120),相差七载。李正宇先生认为,元狩三年初设武威、酒泉郡初设(《汉书·武帝纪》),汉朝驻军设政,尚不足以达到酒泉以西千里之遥的敦煌渥洼水附近,又因为得天马的事情传至长安亦需时日,所以定渥洼水得天马在元鼎三年(前114)。这个说法很合理。 敦煌渥洼水得天马一事,《史记》《汉书》所载甚略,到了刘宋裴骃的《史记集解》才详言之,其说出自李斐: 南阳新野有暴利长,当武帝时遭刑,屯田墩煌界。人数于此水旁见羣野马——中有奇异者,与凡马异——来饮此水傍。利长先为土人持勒靽于水傍,后,马玩习久之,代土人持勒靽,収得其马。献之,欲神异此马,云从水中出。 到了李斐口中,敦煌界渥洼水出天马的事情已经非常具体。汉武帝时,南阳新野一个叫暴利长的人,违律遭刑,被遣至敦煌界屯田。屯田的地方多有野马出没,他在水旁塑土人,手持勒靽(套马之具),等到野马们都已习惯后,以真人代替土人,最后套得异马。为了神异这匹马,就在上报朝廷的时候,说此马是从水中跑出来的。 虽然隔了300余年,但李斐的讲法应该有所依据。首先言“敦煌界”而不直接言“敦煌郡”“龙勒县”之类的具化地名符合当时的实际。其次,暴利长为了“神异此马,云从水中出”,颇合情理。为何一听“云从水中出”,当地官员即刻报往长安,而武帝立刻以其为祥瑞,作《天马歌》,并且诏告天下,以示天命在我,并且在太始二年,又协此祥瑞,铸造褭蹄形金币?我们认为敦煌天马“从(渥洼)水中出”而为祥瑞的主因在于恰应了汉初所德之水。 依照五行相克理论,秦代周火,为水德、尚黑。汉兴代秦,应该为土德,但是刘邦胜秦在十月,刚好是颛顼历新年之初,所以张苍认为秦汉同德,刘邦听从了他的意见,以汉德为水,承秦尚黑。《史记·张丞相列传》载: 张苍为计相时,绪正律历。以高祖十月始至霸上,因故秦时本以十月为岁首,弗革。推五德之运,以为汉当水德之时,尚黑如故。 所以,汉初高祖刘邦从张苍所说,认为自己当水德之时,尚黑如故。《礼记·大传》载朝代更替,帝王应当“立权度量,考文章,改正朔,易服色,殊徽号,异器械,别衣服,此其所得与民变革者也。”所以,汉改朝换代而不改正朔、易服色,难免遭儒者议论,如文帝时候的贾谊就曾倡议改服更色,《史记·屈原贾生列传》载: 贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,数用五,为官名,悉更秦之法。孝文帝初即位,谦让未遑也。 贾谊认为汉朝立国二十多年,当有自家制度,从五行相克的理论出发,汉当为克水的土德。只是当时他的提法并没有被接受。高祖与文景时期,西汉一直德水。 到武帝时候,在司马迁、壶遂等人的极力支持下,于元封七年,即太初元年(前104)夏五月,宣布“正历”,以正月为岁首,改汉德为土德。武帝同意改正朔,易服色的过程,《汉书·律历志》载: 至武帝元封七年,汉兴百二岁矣,大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等言“历纪坏废,宜改正朔”。是时御史大夫儿宽明经术,上乃诏宽曰:“与博士共议,今宜何以为正朔?服色何上?”宽与博士赐等议,皆曰:“帝王必改正朔,易服色,所以明受命于天也。创业变改,制不相复,推传序文,则今夏时也。臣等闻学褊陋,不能明。陛下躬圣发愤,昭配天地,臣愚以为三统之制,后圣复前圣者,二代在前也。今二代之统绝而不序矣,唯陛下发圣德,宣考天地四时之极,则顺阴阳以定大明之制,为万世则。” 可见改正朔的直接原因,如司马迁所言是“历纪坏废”,即原来承秦所用的颛顼历的准确性和使用性都已不能很好的服务于官方的礼乐活动和民间的生产生活。所以,武帝下诏,命令倪宽和博士赐商讨此事。众人一致认为改用夏历最为合适。至于武帝改服易色的根本原因,《史记·礼书》言: 今上即位,招致儒术之士,令共定仪,十馀年不就。或言古者太平,万民和喜,瑞应辨至,乃采风俗,定制作。上闻之,制诏御史曰:“盖受命而王,各有所由兴,殊路而同归,谓因民而作,追俗为制也。议者咸称太古,百姓何望?汉亦一家之事,典法不传,谓子孙何?化隆者闳博,治浅者褊狭,可不勉与!”乃以太初之元改正朔,易服色,封太山,定宗庙百官之仪,以为典常,垂之于后云。 《礼书》此处所载的“或言”,实际上解除了武帝改正朔、易服色的后顾之忧,那就是破坏了高祖和文景时期的常制。按照“或言”的说法,高祖与文景时期,天下初定,万民未平,祥瑞未至,所以改正易服的时机尚不成熟。而到了武帝时候,诸方面条件成熟,且有元鼎、黄金之得,白麟、天马之瑞,所以正是“采风俗、定制作”的好时机。武帝依之,顺势而作。所以太初元年(前104),改正朔,以正月为岁首,德土,色尚黄。 渥洼水出天马在元鼎三年(114年),早于更立新正朔定确定新服色10年,也就是说,渥洼水出天马时在汉初德水尚黑之时,所以暴利长为了神异所得之异马,言其“从水中出”。武帝自然欣喜万分,因为此事不但应了“神马当从西北来”(《大宛列传》)的占语,并且顺了汉之水德。渥洼水得天马以后,武帝视之为祥瑞,为之作《太一天马歌》,言其为太一神所赐,并诏告天下,展示天命所归正在己身。龙勒县很可能即因为得天马之事而设立。再加上开篇谈到的铸造协瑞之马蹄金,颁布诸侯,可见武帝对此事的重视。水中出天马合于汉初之德水,以前无人谈及,更可说明李斐所言暴利长之事非无根之论。 除了写作以外,在汲黯等人的反对之下,武帝还强行将两首《天马歌》“协于宗庙”,事见《史记·乐书》: 中尉汲黯进曰:“凡王者作乐,上以承祖宗,下以化兆民。今陛下得马,诗以为歌,协于宗庙,先帝百姓岂能知其音邪?”上默然不说。丞相公孙弘曰:“黯诽谤圣制,当族。” 汲黯认为《天马歌》为武帝得马而作,随便配乐协于宗庙,先帝与百姓难知其音。武帝很不高兴,而公孙弘更以诽谤圣制,言汲黯当受灭族之罚。不管怎样,两首《天马歌》最终协于宗庙,成了武帝时郊祀之乐歌。 如果我们比较两首《天马歌》,能够发现第二次得大宛马而作歌,主要是因为良马的军事价值,尤其是对汉武帝经略西域意义重大。相较而言,第一首《天马歌》则主要是在强调“太一”之赐,更侧重其作为祥瑞关乎天命的一面。当然,这一点从我们开篇所列太初二年的诏令也可以看出来,诏令谈得是祥瑞,只讲到渥洼水出天马事,并未提及贰师将军得大宛马,足见二者性质不同。 《史记·乐书》与《汉书·礼乐志》所载的《天马歌》内容颇有出入:  《史记·乐书》所记两首《天马歌》句中皆有“兮”字,属于明显的楚骚体特征,到了《汉书》所载“兮”字被去掉了,而关于马的体态的形容更加丰富具体。《史记》所载当近武帝时的原貌,而《汉书》所增加内容,应该是宫廷乐师配乐溥衍而成。《史记·乐书》的《太一天马歌》中有“太一贡兮天马下”,《汉书》作“太一况”,《艺文类聚》卷93引作“太一贶”。《尔雅·释诂》载:“贡,赐也。”所以《史记》的“太一贡”,就是太一神赏赐的意思。《汉书》以来,贡的赏赐义用法少见,故该作“况”,同“贶”,赐予义。举此一例,可见其改移痕迹和理据。渥洼水得天马时,武帝以之为祥瑞,感谢太一之赐,而第二次得贰师将军李广利所得大宛马时,所歌已经是“归有德”“降外国”“四夷服”,实际上实在颂赞自己的功德,更显示出武帝得良马相助以经略天下的雄图大志。另外,“今安匹兮龙为友”句,既可理解为武帝以马自况,以天龙为友。又可解释为武帝以己为龙,而天马为坐骑,有马相伴,驰骋疆场。汉应水德,而天马从水出,武帝以之自况,实在情理之中。 李斐述说,裴骃取以解《史记》的渥洼水天马事,具体且并不荒诞离奇,结合我们前文的分析,当属事实。只是其中言暴利长遭刑屯田敦煌,以及渥洼水在敦煌界的讲法,前人亦有怀疑者,需要进一步申明。 元狩二年(前121)霍去病击匈奴于河西走廊,过焉支山千余里,得匈奴祭天金人。同年秋天,匈奴浑邪王杀休屠王,并将众合四万余人降汉,汉以其地置酒泉郡,敦煌属之。(《史记·卫将军骠骑传》)依照《史记》记载,元狩二年秋,匈奴内乱,浑邪王杀休屠王然后投降了汉朝,武帝在匈奴故地设立了酒泉、武威两郡,敦煌属于酒泉郡下面的一个县。关于这次设郡,学者或有不同意见。如钱伯泉先生就认为《史记》记载不实。他的依据是《资治通鉴》卷二十“武帝元鼎二年”条下所载浑邪王降汉之后的情况,其中包括张骞的建言: 浑邪王既降汉,汉兵击逐匈奴于幕北,自盐泽以东空无匈奴,西域道可通。于是张骞建言:“乌孙王昆莫本为匈奴臣,后兵稍强,不肯复朝事匈奴,匈奴攻不胜而远之。今单于新困于汉,而故浑邪地空无人,蛮夷俗恋故地,又贪汉财物,今诚以此时厚币赂乌孙,招以益东,居故浑邪之地,与汉结昆弟,其势宜听,听则是断匈奴右臂也。既连乌孙,自其西大夏之属皆可招来而为外臣。”天子以为然,拜骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛羊以万数,赍金币帛直数千巨万;多持节副使,道可便,遣之他旁国。 据《汉书·张骞李广利传》载,建元三年(前138),张骞由祁连、敦煌间通西域,欲招大月氏还敦煌祁连间,共御匈奴,经13年,于前121年回长安。元狩四年(前119)又奉使赴乌孙,元鼎二年(前115)回国。如果《资治通鉴》所记属实,那么张骞所言己见当是其第二次进入西域时所见。钱先生的依据是张骞所言“故浑邪地空无人”,而判断元鼎二年(前115)定然尚未设郡,待张骞回朝报告,乌孙东归无望后,武帝才正式设酒泉、武威郡,敦煌属于酒泉的下属县。另外,《史记》明确记载屯田敦煌郡的是《大宛列传》所载太初四年(前101): 汉已伐宛,立昧蔡为宛王而去。岁馀,宛贵人以为昧蔡善谀,使我国遇屠,乃相与杀昧蔡,立毋寡昆弟曰蝉封为宛王,而遣其子入质于汉。汉因使使赂赐以镇抚之。而汉发使十馀辈至宛西诸外国,求奇物,因风览以伐宛之威德。而敦煌置酒泉都尉;西至盐水,往往有亭。而仑头有田卒数百人,因置使者护田积粟,以给使外国者。 前101年,在贰师将军李广利征讨大宛以后,武帝在敦煌设立了酒泉都尉,各种政府设置也已完善,沿敦煌一直到今天的罗布泊,均设有驿亭。远至南疆的仓头国,也已派遣田卒数百人屯守,并设置使者督导。钱先生据以认为,此前尚未有屯田敦煌之事,所以暴利长屯田敦煌界,得天马于水中之事或为虚造,或者并非发生在敦煌郡。 实际上,敦煌由县成郡,是在元鼎六年(前111),据《汉书·武帝纪》的记载,此年赵破奴出令居二千余里,不见虏而还。乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡,徙民实之。列四郡,据两关。敦煌设郡既然在前111年,那么此时遣犯人屯守应无问题,只是不成规模而已,所以无需等到前101年,贰师将军伐大宛以后。另外,敦煌设县在元狩二年(前121),当时隶属酒泉,既已设县,汉王朝自然有配套安排,只是文献失载,设县七八年间,汉政府遣派部分罪犯屯田敦煌界,自然合理。另外,钱先生依照《资治通鉴》所言来否定《史记》记载内容,其材料使用问题无需多论。 结合上面的分析,我们可以这样来讲述敦煌天马的故事:元狩二年(前121)霍去病击匈奴得祭天金人,这一年秋天匈奴内乱,浑邪王杀了休屠王,率众降汉,武帝在其故地设了酒泉、武威两郡,而敦煌当时属于酒泉下属的一个县。酒泉设郡后过了不到八年,南阳新野一个叫暴利长的人触犯刑律,被遣贬到酒泉郡敦煌界的渥洼水附近,此人看水旁多野马,其中有一批特别神异的,就设计捉到了它,时间在元鼎三年(前114)。暴利长为了神异此马,他想到了汉自高祖文景,一直到武帝都以水为德,所以“云(此马)从水中出焉”。元鼎四年,汉武帝得到异马并得知了关于异马的故事,大喜,认为此乃天降祥瑞,为之作《太一天马歌》,并昭告天下,以示天命在我,并在龙勒设县。元鼎六年,赵破奴分酒泉、武威两郡为酒泉、敦煌、张掖、武威,是为河西四郡。敦煌郡下辖六县:敦煌、冥安、效谷、渊泉、广至、龙勒。渥洼水出天马祥瑞之事,武帝一直重视,19年后,又颁布诏令,铸造马蹄金以协天马之瑞。所幸地不爱宝,当时颁赐之马蹄金重现于海昏侯刘贺墓中。 原刊于北京中华书局所编《文史知识》2019年第3期 (责任编辑:admin) |