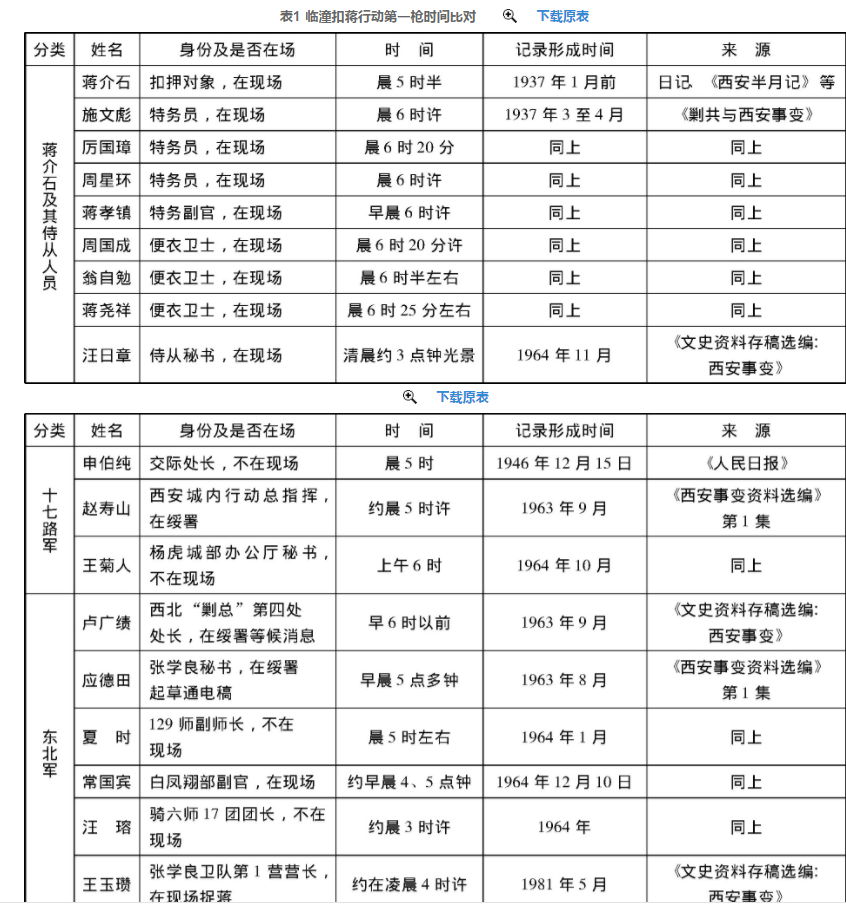

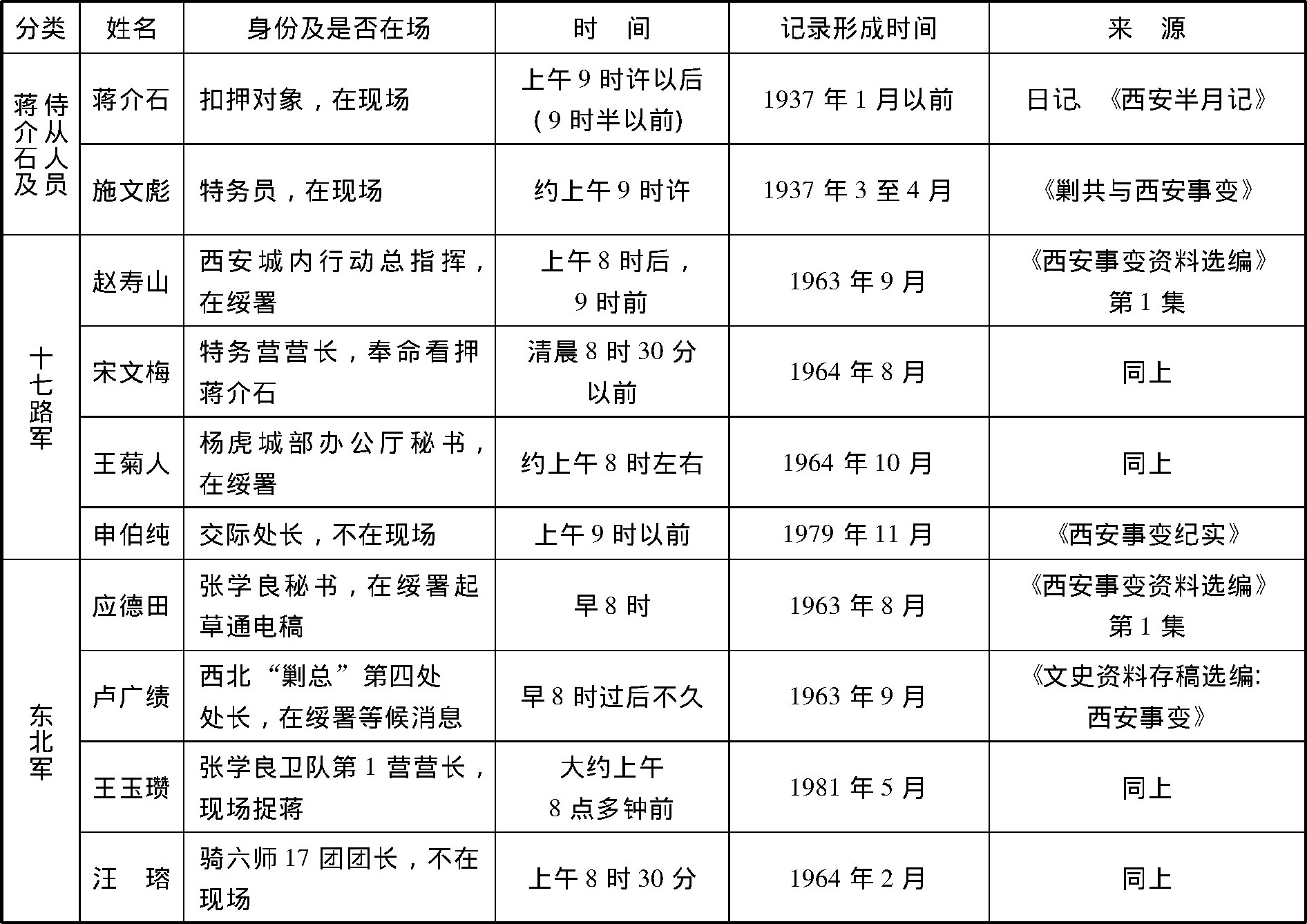

摘 要: 1936年前后, 西安地方时、中原标准时与陇蜀标准时在西安当地不同领域和群体中混合使用。这种情况导致不同来源的西安事变史料所记录的具体时间点多存歧异, 对关键时间点的相关表述亦众说纷纭。从时差和不同时间制度的视角, 仔细爬梳和比较各种档案和报刊记录以及不同当事人的回忆材料, 当不难确定西安事变的关键时间点, 并可对此前研究成果的种种歧异加以合理的解释。时差因素对西安事变史料和研究的影响并非孤例。清末民初以来, 中国不同地区和群体渐次经历了从地方时向标准时的转变。这种时间上不同步、不统一的现象应该引起研究者足够的重视。 关键词:时差; 地方时; 标准时; 西安事变; 蒋介石; 张学良; 西安事变对中国现代史的影响不言而喻, 然而时至今日, 有关事变发生时间及其他关键细节的时间点仍存争议。争议的根源在于有关史料的记述———无论是当时保留的各种记录还是事后不同当事人的回忆———对事变过程中具体时间点的表述多存歧异1。而后来的研究者大多受限于时代和史料本身的局限, 未能全面掌握相关史料并严格辨析史料中的差异, 这就导致相关论著对于事变过程的论述亦众说纷纭2。大致而言, 20世纪90年代中期以前, 很少有学者能够全面掌握并充分利用十七路军、东北军和蒋介石及其侍从人员三方面的各种史料。杨奎松是最早全面利用三方面史料并对不同史料所存在的差异加以认真辨析比较的学者之一3, 但他尚未意识到时差因素和不同时间制度对于不同当事人记述的影响。笔者注意到, 在1936年前后, 西安当地尚无统一而精确的时间制度, 且西安与南京之间又存在约一个小时的时差, 故拟从时差的角度重新梳理和比较不同来源史料中的时间信息, 以期对不同记述加以合理解释, 进而确定西安事变过程中的几个关键时间点。 一 我们知道, 全球按照经度划分为24个时区, 经度每跨15度为一个时区, 相邻每两个时区之间相差一个小时。早在1919年, 参照国际惯例并结合中国的行政区划, 中央观象台就提出划分全国为五个标准时区, 即长白时区、中原时区、陇蜀时区、回臧时区和昆仑时区。虽然这一方案长期停留在纸面上, 未能施行。但是由于新式交通和通讯工具的发展, 加上国民政府的努力, 五时区制在不同地区和群体中渐次推广和被接受。4由于中国近几十年来实行统一的“北京时间” (即东八区标准时间) , 很多研究者有意无意之中就忽略了民国时期中国不同地区之间其实是存在时差的, 因而在研究中很少从时差的角度去辨析史料中的时间信息, 基本上都默认史料中的时间信息所使用的是统一的时间制度。此前有关西安事变的研究, 就属于这种情况。除了杨奎松、刘东社、罗玉明等个别学者外, 几乎所有研究者都只是选择性地简单排比不同史料中的时间信息5, 而不仔细加以考辨, 更不去考察不同史料参照的是否为同一种时间制度。事实上, 在西安事变前后, 不同领域和群体所表述的时间其实参照的是不同的时间制度。 由于僻处内陆, 30年代中期以前, 西安当地基本上还是沿用传统的地方时间。1935年前后, 欧亚航空公司在西安开航, 陇海铁路也已西延至西安。由于飞机和铁路时刻表使用的是东经120度标准时 (即东八区标准时, 当时称中原标准时) , 与西安当地时间并不一致, 这就造成了一定混乱, 给人们的生活带来了不便。有鉴于此, 为了统一时间, 西安测候所建议西京建设委员会在西安筹设标准时钟。1936年3月26日, 《西京日报》全文报道了西安测候所的呈文。呈文称:“本市自欧亚航机开航及陇海路通车以来、因其应用东经一百二十度标准时、本市人士每感时间不能一致、迩来本市应用西安真正太阳时者有之、应用西安平均太阳时者有之、而应用东经一百二十度之标准时者亦有之、是以各自为政莫衷一是。”6 可见, 当时在西安至少有三种不同的计时方法, 即“西安真正太阳时” (传统的看太阳高度和角度确定时间的方法) 、“西安平均太阳时” (将每天平均划分为24小时) 和东经120度标准时。因此, 在同一时刻, 询问使用不同计时方法的人“现在是几点”, 得到的答案是不同的, 相互之间可能相差一个小时左右。在上述呈文中, 西安测候所建议, 根据西安所处地理位置 (东经108度左右) , 西安所设标准时钟应采用陇蜀时区标准时间 (即东经105度标准时, 东七区标准时间) , 和南京等东部城市所采用的中原标准时刚好相差一个小时。 然而, 筹设标准时钟并非一蹴而就, 直至西安事变前, 西安的标准时钟极有可能仍然未能设立7。即便设立起来, 由于长期以来的习惯和观念, 以及当时钟表、手表以及收音机 (用于校对标准时间) 还难以普及, 要想在短时间内统一计时方法和时间制度也是不太可能的。大抵上, 西安当地人大多依然在使用西安地方时 (即“西安真正太阳时”和“西安平均太阳时”) , 而航空、铁路、广播、邮电等新式交通和通信事业则基本采用中原标准时。另外, 某些行政和公教机构可能也逐步采纳了陇蜀标准时间。因此, 直至西安事变发生, 西安尚无统一和精确的时间制度。为免混淆, 当报纸上报道的时刻指的是中原标准时间时, 一般会特别注明, 并说明其与本地时间的时差, 如《西京日报》1936年7月至10月有关西安广播电台播音时间的至少四次报道, 都特别注明所指时间是“东经一百二十度标准时”, “本台所用时间, 以南京中央电台时间为标准, 约较本地时间早一小时”, “按该表所定时间, 系根据南京标准钟, 较西安钟约快五十分”, “此时标准时刻, 较此间早三刻钟”8。以上报道所列时差从45分钟到1小时, 并不一致, 这也从侧面说明所谓西安本地时间并不统一, 可能有时候指东经108度的西安地方时, 有时候指的是东经105度的标准时间 (即陇蜀时区标准时) 。 二 由上文论述可知, 西安事变前, 西安当地确实存在着不同的计时方法和制度。在不同领域和群体中, 有的使用西安地方时, 有的使用中原时区标准时, 有的使用陇蜀时区标准时。这种复杂情况自然也会影响到西安事变当事人对于具体时间点的认知、表述与记忆。由于史料的局限, 很难一一论证具体当事人所用的是何种时间制度。不过, 大致可以推断的是, 由于日常在西安当地生活, 杨虎城的十七路军和张学良的东北军官兵基本都使用的是西安地方时或者陇蜀时区标准时 (二者时差约一刻钟, 差别不大) 。而蒋介石及其随员, 由于长期在南京等东部地区生活, 且要时常使用航空、铁路、广播、邮电等新式交通和通讯工具, 因而基本使用的都是中原时区标准时。他们在西安只是短暂停留, 大概也不会把时间调整为西安地方时或者陇蜀时区标准时。简而言之, 对于同一时刻的记述, 双方相差一个小时左右。以上推断可以通过比对事变中不同当事人对于同一时间点的相关记述得到印证9。 比如, 关于临潼扣蒋行动第一枪打响的时间, 蒋介石的侍卫施文彪、厉国璋、周星环、蒋孝镇、周国成、翁自勉、蒋尧祥等人所记基本上都是晨6时许至6时半左右10, 而十七路军的申伯纯、赵寿山和东北军的应德田、夏时等所述则为晨5时或5点多钟11, 基本符合上述推断;关于蒋介石在骊山被发现的时间, 蒋介石本人及其侍卫施文彪所记为约上午9时许 (至多不超过9点半) 12, 而根据十七路军的赵寿山、宋文梅和东北军的卢广绩、应德田等人所述推算, 大致在上午8时以后、8点半之前13, 也符合上述推断;关于蒋介石被送到西安新城大楼的时间, 以其本人名义发表的《西安半月记》和台湾“国史馆”编印的《事略稿本》记录为上午10时14, 而十七路军的申伯纯、赵寿山和东北军的应德田所述都是上午9时许或9点钟15, 符合上述相差一个小时的推断;关于孙铭九等人奉命请蒋介石移居高桂滋公馆的时间, 据蒋介石日记、《西安半月记》和《事略稿本》, 为13日夜12时半至凌晨2时 (即14日凌晨0时30分至凌晨2时) 16, 而十七路军申伯纯、宋文梅和东北军的孙铭九所述则为13日夜11时许至次日凌晨1点钟17, 这也符合上文的推断 (关于各时间点比对的具体情况, 详见文末附表) 。 还有一个例子可以证明张学良等人所用时间为陇蜀标准时或西安地方时。众所周知, 事变当天凌晨, 张学良向中共中央发出了“文寅电”, 告知行动计划。关于“文寅电”发出的具体时间, 存在一定争议。杨奎松经考证后认为, 当为黎明5时18。当天中午12时 (中原标准时间) , 中共中央向共产国际书记处通报了张学良发来的“文寅电”:“张学良十二日六时电称:蒋之反革命面目已毕现, 吾为中华民族及抗日前途利益计, 不顾一切已将蒋介石及其重要将领陈诚、朱绍良、蒋鼎文、卫立煌等扣留, 迫其释放爱国分子, 改组联合政府, 兄等有何高见速复, 并望红军速集中于环县一带, 以便共同行动防胡敌南进等语。”19已知中共中央所用为中原标准时间, 而电报中称张学良来电时间为“十二日六时”, 故不难推断张学良发电时所署“文寅” (12日凌晨5时) 当为陇蜀时区标准时间或西安地方时, 与中原标准时间恰好相差约一个小时。 不过, 严格地说, 并非所有事变当事人的记述或回忆都完全符合笔者上述推断。比如, 蒋介石所记临潼行动第一枪打响的时间 (晨5时半) , 似乎更接近十七路军和东北军所记的时间 (晨5时) , 却比他的所有侍从的记述早了约一个小时。但是, 这显然是不大可能的。不可能只有他听到了第一枪, 而所有侍从都没有听到。况且他也不可能在听到枪响后不为所动, 静静地在卧室等待约一个小时, 直到侍卫们觉察到危险后才被紧急护送逃出华清池。因为无论是他的日记还是《西安半月记》, 都清楚地表明听到枪响后, 他很快就被侍卫护送逃离了华清池20。另外, 据蒋介石的卫士队队长陈厚望记述, 他是12月12日上午4时至6时的步哨长, 曾于上午5时半巡视宪兵寝室门口、张部卫队门口 (华清池保卫工作由张学良卫队第1营担任) 、装甲车队门口达数分钟, 未见异常。待他交班后回去沐浴时, 才骤闻枪声。21陈厚望记述的报告曾被蒋介石批示“此可保存”。显然, 陈厚望的报告否定了蒋介石晨5时半听到枪声的说法。如果该报告有误, 蒋介石不可能只批“此可保存”, 至少会像对周国成的报告一样批示“修正保存”等语。因而, 是蒋介石自己记错了时间, 原因则可能是他一时情急加之黑暗之中看错了表, 或者根本未及看表, 事后却估错了大致时间。 还有, 关于临潼行动第一枪的时间, 蒋介石侍从秘书汪日章 (清晨约3点钟光景) 、东北军的汪2) (约3时许) 和王玉瓒 (约在凌晨4时许) 等人各有不同表述22。这些表述比上文笔者推断的时间 (中原标准时上午6时许至6时半之间) 要早两到三个小时。不过, 可以肯定, 这些记述本身都是不太可靠的。杨奎松已指出:“汪2) 当时不在现场, 听说和记忆均不足为凭。”况且三人的记述都是事后几十年的回忆, 可靠性显然要打折扣。23此外, 据汪日章的回忆, 事变前一晚他们侍从室人员受杨虎城邀请去新城大楼赴宴, 宴会后又看戏到很晚才回华清池休息。事变时有机枪向他的房间密集扫射, 他“穿好衣服, 仍假装睡在床上, 子弹由床上飞过, 洞穿了后窗”。24可以想见, 在这样危急的情况下, 他熟睡中突然惊醒, 未必会去看时间, 肯定也不敢开灯看时间。因而所谓“清晨约3点钟光景”, 显然是事后的估计。况且惊惧之下在床上假睡, 必然是一种煎熬, 极有可能大大高估了假睡的时间, 因而倒推回去, 就会极大地提前事变发生的时间。至于王玉瓒的回忆, 完成于事变发生45年后的1981年, 比其他人的回忆都要晚得多, 其可靠性无疑更弱。加之王玉瓒临潼扣捕蒋介石的功劳长期被孙铭九的光环所遮蔽,  他的回忆文章目的之一就是强调他才是打响临潼扣蒋行动第一枪的人, 是“捉蒋的先行官”25。而当时普遍接受的行动开始时间为12日凌晨5时或四五点钟26, 故而王玉瓒很可能就此推算自己打响第一枪的时间应该在凌晨4时许。 此外, 杨虎城秘书王菊人的回忆所记各时间点明显更接近蒋介石及其侍从人员的记述, 比如关于临潼扣蒋行动开始时间, 王菊人的记述是上午6时;关于孙铭九等人请蒋介石移居的时间, 王菊人记录的是当晚12时左右至深夜2点27。也就是说, 王菊人使用的很可能是中原时区标准时, 而不是像其他十七路军或东北军官兵一样使用的是陇蜀标准时或西安地方时。这又是为什么呢?笔者推测, 一个可能是王菊人作为杨虎城部办公厅秘书, 要处理很多与南京中央的往来文电, 故其已习惯使用中原标准时, 这样应该更方便些。另一种可能是, 王菊人的回忆完成于1964年, 当时已有全国比较统一的“北京时间” (与中原时区标准时一致) , 他可能将所有时间点都调整成了“北京时间”。 这里, 还有一个问题值得探讨, 即事变前张学良和杨虎城是否约定当天上午6时西安和临潼统一行动?这种说法主要出自王菊人的回忆28。但遍查其他事变参与者的相关记述, 并无张、杨特别指示行动时间定为上午6时的细节29。十七路军方面, 赵寿山是在“约五时许, 听到临潼已有枪声”30, “向张、杨请示后, 即放了信号枪, 各部队就同时开始行动”31。宋文梅是“在电话机旁等候行动命令”, 但命令尚未下达时, 由于出现突发情况, 宋文梅即令钟楼上的士兵向国民党宪兵和警察开枪射击, 打响了西安城内第一枪。随后张、杨的行动命令方才下达。32十七路军警备第2旅第5团团长郑培元开始得到的命令是“听到炮声即开始行动, 但当晚始终未闻炮声, 及至天将拂晓”, 听到钟楼上的机枪声才立即投入战斗33。至于东北军, 无论是卢广绩、应德田等随同张学良在绥靖公署等候消息的人员, 还是王玉瓒、孙铭九等前往华清池执行扣蒋行动的官兵, 其回忆录均未提及张学良明确指示行动开始时间定为6时的细节。只有夏时的回忆提到, 张学良曾当面命令孙铭九于“明天拂晓前搭载重汽车去临潼华清池”, 又电话命令唐君尧“也立即出发拂晓前赶到华清池”34。且王玉瓒和孙铭九也都没有在开始行动前去确认是否已到了行动时间, 而是一到华清池即投入战斗。根据以上情况判断, 笔者倾向于认为事变前张、杨并未明确规定西安和临潼同时于上午6点 (中原标准时) 这一精确的时间点开始行动。事实上, 以当时时间紧迫、行动仓促的状况, 不可能规定一个精确的时间点来严格执行两地的同时行动, 只能大致保证行动在拂晓前大约上午6点前后 (中原标准时) 差不多同时开始进行35。 综上所述, 此前研究者之所以在具体史实的考订上存在争议, 之所以会在史实叙述上存在前后矛盾的情况, 主要是因为没有注意到西安事变的不同当事人在记述中实际参照的是不同的时间制度。如果排除一些明显的记忆疏误或特殊情况, 从时差的视角重新梳理排比有关西安事变的各种史料中的时间信息, 则会发现看似存在歧义的记述, 其实基本上是吻合的。进而不难还原事变过程中一些关键细节的时间点, 如果用中原时区标准时间表述的话, 应该是12月12日上午5时半至6时之间, 在未接到张、杨的行动命令时, 宋文梅即令张希钦连用钟楼上的机枪扫射全副武装即将抵达钟楼附近的警察大队和宪兵团。随即, 十七路军警备第2旅也投入战斗, 开始解除城内国民党警宪部队的武装。之后约上午6时许, 张、杨才正式下达行动命令。宋文梅紧接着率兵包围西京招待所, 开始扣押来陕的各中央大员。至上午8时半, 西安城内大部分敌人已被解除武装。半个小时后, 新城北门的警察武装也被消灭。至上午9点, 西安城内军事行动结束。临潼方面, 上午6时20分左右, 战斗打响。听到枪声后, 蒋介石在侍卫护送下逃上骊山躲避。上午8时左右, 东北军冲入蒋介石的住室五间厅, 发现蒋介石不见了。此时, 蒋介石的侍卫仍在华清池内抵抗。上午9时许, 华清池内战斗结束, 东北军开始搜山。约上午9时一刻, 蒋介石被发现, 很快被送上开往西安的汽车。上午10时, 蒋介石抵达新城大楼。12日上午6时, 当西安城内已经开始行动但临潼方面尚未投入战斗时, 张学良即向中共中央发出“文寅电”, 告知已发动事变。14日凌晨0时30分, 孙铭九等奉命请蒋介石移居高桂滋公馆。蒋介石执意不肯搬离, 双方纠缠至凌晨2时许, 孙铭九等决定放弃。如果用陇蜀时区标准时表述, 则在每个时间点减去一小时即可。 三 上文通过分析西安事变中不同当事人的相关记述, 揭示了时差和不同时间制度的存在及其对于西安事变史料所记述的时间信息和史实研究的影响。其实, 西安事变的例子并非孤例。就笔者视线所及, 还有以下两个例子, 同样值得从时差和不同时间制度的视角加以考察。 其一, 1939年重庆国民政府内政部发布命令, 决定当年6月1日起实施五时区制, 但又规定“在抗战期间为谋军事上之便利, 全国各地一律暂以陇蜀区时间为标准。俟战事结束后再行恢复原状”36。然而, 东部地区处于沦陷区或者伪政权统治之下的区域, 肯定不会遵照这一办法实施, 将依然使用中原标准时。另外, 伪满洲国成立后, 日本曾强令使用东经135度标准时, 即日本本土所用时刻。37这表明, 当时中国至少存在三种不同的标准时。在研究这一时期的历史时, 无疑应特别注意不同地区所记录的时间信息到底采用的是哪种标准时。抗战胜利后, 恢复实施五时区制38, 情况变得更为复杂。据天文学家陈展云回忆, 由于上海使用中原标准时, 而重庆、成都、昆明等地使用陇蜀标准时, 因此, “沪蓉、沪昆民航飞机旅客在下飞机后都需要拨动手表时针, 进退一小时”39。这一现象表明, 至少在上海、重庆、成都和昆明这样的城市, 五时区制已真正实施, 在研究这些地区的历史时, 不能不注意到其对时间信息记录的实际影响。 其二, 按照五时区制, 与东部地区时差最大的是新疆和西藏地区。在很长一段时间里, 这些地区使用的都是地方时或回臧时区、昆仑时区标准时, 与中原标准时相差两个小时以上。在研究这些地区的历史时, 如果不考虑时差因素, 很容易犯错。以新疆和平解放相关史实为例。1949年8月15日, 邓力群以中共中央联络员的身份抵达伊宁开展工作。当天, 他就架设好电台, 接通了北平和莫斯科。此后该电台在100天的工作中, 先后向中共中央发送电报150多份。40这些电报对研究和平解放新疆的历史至关重要。但是在同一份电报里出现的时间, 可能既有北平时间, 也有新疆时间, 甚至还有莫斯科时间, 这些时间信息在原文中并不会一一注明其到底是何种时间, 如果搞不清这些电报中的时间信息指的是北平时间, 还是新疆时间, 抑或是莫斯科时间, 无疑将影响对相关史实的理解和把握41。 就20世纪中国史研究而言, 从时差和标准时的视角切入, 还有很多值得探讨的问题。有研究表明, 在整个20世纪, 中国的时间标准经历了从视太阳时到平太阳时, 从地方时到标准时, 从海岸时到五时区制再到最终几乎大一统的“北京时间”这样一系列的变化42。在这一系列的变化中, 不同地区和不同人群必然有一个逐渐接受和适应的过程。就某个地区而言, 其接受和适应的过程无疑远比上述简单线性的变化趋势复杂得多43。比如, 仅就1936年的西安而言, 很难说已经完成了从视太阳时到平太阳时的转变, 正如《西京日报》的报道所言, 有使用“西安真正太阳时”的, 也有使用“西安平均太阳时”的。也很难说完成了从地方时到标准时的转变, 因为有使用西安地方时的, 也有使用东经120度标准时的, 西安测候所还建议应该使用东经105度标准时。 可以想见, 和西安同样地处内陆的其他城市, 如成都、昆明、兰州等地, 在20世纪三四十年代恐怕也存在类似的在不同领域和群体中, 视太阳时与平太阳时并行使用, 地方时与标准时并行使用, 五时区制未能真正全面推行的情况。这些复杂情况的存在, 要求研究者对这些地区进行历史研究尤其是进行史实考证时, 必须首先搞清楚所要研究的地区在时间的使用上究竟是怎样的一种状况, 所要研究的某个群体实际又在使用何种时间制度。尤其是所要研究的问题对时间的精确性有比较高的要求, 如果误差达到某种程度将影响到结论的情况下, 更须密切注意。 附表: 表1 临潼扣蒋行动第一枪时间比对  表2 蒋介石在骊山被发现的时间比对  表3 蒋介石被送到西安新城大楼的时间比对  表4 孙铭九等奉命请蒋介石移居高公馆时间比对  1 以西安事变中的临潼扣蒋行动为例, 关于行动中打响第一枪的时间, 至少就有当天凌晨1时、3时、4时、5时、5时半、6时、6时半等诸多说法, 前后相差竟多达五个多小时。参见《政治军事双管齐下蒋委员长安居张邸》, 天津《大公报》1936年12月15日;本报特派记者:《西安一月来见闻录 (一) 》, 天津《大公报》1937年1月14日;申伯纯:《回忆“双十二”》, 《人民日报》1946年12月15日;中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编:《西安事变资料选编》第1集, 1980年, 第136、172 、243、249、259页;秦孝仪主编:《革命文献》第94辑, 台北“中央”文物供应社, 1983年, 第3页;全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编:西安事变》, 中国文史出版社, 2002年, 第368 、416页;“国史馆”编审处编:《剿共与西安事变》, 2002年, 第326-353页;周天度、孙彩霞:《蒋介石〈西安事变日记〉》, 《百年潮》2007年第10 期;高素兰编注:《蒋中正总统档案:事略稿本》 (39) , 台北“国史馆”, 2009年, 第410页;等等。至于蒋介石在骊山被发现的时间、蒋介石被送到西安新城大楼的时间、事变两天后孙铭九等人奉命请蒋介石移居高桂滋公馆的时间等其他关键时间点, 相关记录亦存在不少歧异, 详见下文。 2 (1) 参见李云峰:《西安事变史实》, 陕西人民出版社, 1981年, 第214-227页;王禹廷:《细说西安事变》, 台北传记文学出版社, 1989年, 第293-320页;张魁堂:《挽危救亡的史诗---西安事变》, 广西师范大学出版社, 1994年, 第177-185页;刘东社:《临潼扣蒋发动攻击时间考》, 李云峰等:《西安事变与中国抗战》,  香港银河出版社, 1999年, 第312-324页;罗玉明:《西安事变新论》, 中央文献出版社, 2000年, 第122-156页;[美]傅虹霖著, 王海晨、胥波译:《张学良的政治生涯》, 浙江大学出版社, 2013年, 第163-168页;李义彬:《西安事变史略》, 社会科学文献出版社, 2016年, 第146-155页。 3 (2) 参见杨奎松:《西安事变新探---张学良与中共关系之研究》, 台北东大图书公司, 1995年, 第288-296页;杨奎松:《西安事变新探:张学良与中共关系之谜》, 山西人民出版社, 2012年, 第295-305页。 4 (3) 关于民国时期全国划分为五个标准时区的情况及其实际施行情况, 参见郭庆生:《中国标准时制考》, 《中国科技史料》2001年第3期;湛晓白:《时间的社会文化史---近代中国时间制度与观念变迁研究》, 社会科学文献出版社, 2013年, 第156-169页。 5 (4) 以2016年出版的被誉为“尤重历史细节, 是近年西安事变研究的最新成果” (陈铁健语, 参见该书封底) 的《西安事变史略》一书为例, 在“骊山捉蒋”一节中, 作者李义彬虽然参考了东北军参与捉蒋人员的回忆录、《蒋介石日记》 (未刊稿) 以及蒋介石侍从人员事后撰写的有关报告, 但对这些不同历史记述间的矛盾和分歧不予辨析考订, 而是选择性地使用不同的史料“还原”有关历史过程和细节。如, 一方面写清晨四五点钟, 王协一和孙铭九分乘汽车驶到华清池门前, 随后开始冲击内院;另一方面又写蒋介石的侍卫晨6时半左右才听到汽车开动声和枪声;后文又提到清晨5时许, 临潼捉蒋战斗的枪声打响。参见李义彬:《西安事变史略》, 第146-155页。 6 (1) 《西安测候所建议筹设标准时钟》, 《西京日报》1936年3月26日。此条史料承陕西师范大学历史文化学院研究生卢徐明同学提示而找到, 特致谢忱。 7 (2) 查1936年的《西京日报》, 4月4日和5月15日还有两篇关于筹设标准时钟的报道, 此后直至西安事变爆发再未见标准时钟已经设立的相关报道。参见《标准时钟在筹备设置中》, 《西京日报》1936年4月4日;《测候所主任李毅艇昨赴陕》, 《西京日报》1936年5月15日。 8 (3) 《西安广播电台播放气象报告》, 《西京日报》1936年7月28日;《西安广播电台今日正式开幕》, 《西京日报》1936年8月1日;《邵今在广播电台讲检举烟民登记》, 《西京日报》1936年8月5日;《西安广播电台今晚播放平剧》, 《西京日报》1936年10月3日。 9 (4) 蒋介石及其随从的相关记述, 主要来自其本人的日记和据此改编扩充的《西安半月记》和《事略稿本》以及侍从人员事后不久的报告。十七路军和东北军的相关记述, 主要源自不同当事人事后多年的回忆和口述材料。为了尽可能更接近这些回忆材料的原始面貌, 笔者主要引用的是收录当事人60年代初稿的《西安事变资料选编》第1-4集和《文史资料存稿选编:西安事变》, 而非80年代以后又经过加工润色编辑成册的《西安事变亲历记》 (吴福章编, 中国文史出版社, 1986年) 和《张学良在一九三六》 (远方编, 光明日报出版社, 1991年) 等书。 10 (1) 参见《剿共与西安事变》, 第326、330、331、332、337、342、344页。 11 (2) 参见申伯纯:《回忆“双十二”》, 《人民日报》1946年12月15日;《西安事变资料选编》第1集, 第78、172、259页。申伯纯, 时任十七路军交际处处长;赵寿山, 时任十七路军17师51旅旅长;应德田, 时任张学良秘书、政治处处长及抗日同志会书记;夏时, 时任东北军129师副师长。 12 (3) 参见周天度、孙彩霞:《蒋介石〈西安事变日记〉》, 《百年潮》2007年第10期;《剿共与西安事变》, 第327页。 13 (4) 参见《西安事变资料选编》第1集, 第79、292、172页;《文史资料存稿选编:西安事变》, 第6页。宋文梅, 时任十七路军特务营营长, 负责扣押住西京招待所的各中央大员及看管住新城大楼的蒋介石;卢广绩, 时任西北“剿总”第四处处长, 负责起草西安事变后张、杨致各方通电稿。 14 (5) 秦孝仪主编:《革命文献》第94辑, 第5页;高素兰编注:《蒋中正总统档案:事略稿本》 (39) , 第418页。 15 (6) 参见申伯纯:《西安事变纪实》, 人民出版社, 1979年, 第114页;《西安事变资料选编》第1集, 第79、172页。 16 (7) 参见周天度、孙彩霞:《蒋介石〈西安事变日记〉》, 《百年潮》2007年第10期;秦孝仪主编:《革命文献》第94辑, 第11页;《蒋中正总统档案:事略稿本》 (39) , 第441-442页。 17 (8) 参见申伯纯:《回忆“双十二”》, 《人民日报》1946年12月15日;《西安事变资料选编》第1集, 第297、279-280页。孙铭九, 时任张学良卫队第2营营长, 西安事变时率兵赴临潼扣蒋。 18 (9) 毕万闻等编:《张学良文集》第2卷, 新华出版社, 1991年, 第1053-1054页;张魁堂:《挽危救亡的史诗---西安事变》, 第182-183页;杨奎松:《西安事变新探:张学良与中共关系之谜》, 第296-297页。 19 (10) 张友坤等编著:《张学良年谱》 (修订版) , 社会科学文献出版社, 2009年, 第802页。 20 (1) 参见周天度、孙彩霞:《蒋介石〈西安事变日记〉》, 《百年潮》2007年第10期;秦孝仪主编:《革命文献》第94辑, 第3页。 21 (2) 《剿共与西安事变》, 第351页。 22 (3) 《文史资料存稿选编:西安事变》, 第416页;《西安事变资料选编》第1集, 第249页;《文史资料存稿选编:西安事变》, 第368页。汪2) , 时任东北军骑六师参谋长、17团团长。西安事变后曾听参与临潼扣蒋的18团团长刘桂五讲述扣蒋经过;王玉瓒, 时任张学良卫队第1营营长, 西安事变前负责保卫蒋介石华清池行辕的安全, 事变时参与临潼扣蒋行动。 23 (4) 杨奎松:《西安事变新探:张学良与中共关系之谜》, 第300页。 24 (5) 《文史资料存稿选编:西安事变》, 第416页。 25 (6) 参见王玉瓒:《西安事变捉蒋的一些参考资料》, 《文史资料存稿选编:西安事变》, 第372页;王玉瓒 (遗稿) :《关于西安事变“捉蒋”真相的一次辩论》, 《北京日报》2012年3月31日。 26 (7) 参见申伯纯:《西安事变纪实》, 第112页;另见《西安事变资料选编》第1集中赵寿山、应德田、夏时、常国宾等人的回忆。 27 (8) 参见《西安事变资料选编》第1集, 第116、121-122页。 28 (1) 参见《西安事变资料选编》第1集, 第108、110、116页。申伯纯的《西安事变纪实》第110页提到:“定于第二天上午六时在临潼、西安同时开始行动。”但第112页又写道, “十二月十二日晨五时, 按照原订计划, 白凤翔、孙铭久等带了一连亲信卫士乘汽车开到华清池, 首先冲进外院……”, 显然前后矛盾。况且申伯纯此前发表于1946年12月的《回忆“双十二”》一文, 只字未提统一行动的时间。《西安事变纪实》有关统一行动时间的记述, 很可能是他根据王菊人“提供的情况和意见”“作了补充和修改”的结果。参见申伯纯:《西安事变纪实》, 第220页。 29 (2) 王菊人在回忆中提到, 12日上午6时, 孔从洲电话请示杨虎城, 杨虎城下达命令后, 孔从洲的司令部放了信号枪, 西安和临潼差不多同一时间开始行动。但孔从洲的回忆无相关细节, 且据孔从洲的回忆, 事变前杨虎城与孙蔚如、赵寿山研究了西安城内的行动计划, “并决定部队于十二日凌晨四时开始行动”。参见《西安事变资料选编》第1集, 第155页。参照其他材料可知, 西安城内的行动并非开始于凌晨4时, 而是在命令尚未下达前, 由于事出紧急, 于凌晨4时半后5时许发动。参见《西安事变资料选编》第1集, 第290页;远方编:《张学良在一九三六》, 第208页;中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编:《西安事变资料选编》第4集, 1981年, 第120页。 30 (3) 临潼距西安达20余公里, 照常理, 赵寿山是不可能听到临潼华清池的枪声的。赵寿山听到的枪声, 很可能是宋文梅特务营在未得到张、杨命令前于钟楼附近擅自开枪射击宪兵和警察的枪声。 31 (4) 《西安事变资料选编》第1集, 第78-79页。 32 (5) 《西安事变资料选编》第1集, 第290页;远方编:《张学良在一九三六》, 第208页。 33 (6) 《西安事变资料选编》第4集, 第120页。 34 (7) 《西安事变资料选编》第1集, 第258-259页。 35 (8) 据天津《大公报》的报道, 陕西省党委有乔装从西安逃出者称:“临潼与西安两处系于十二日晨六时同时发动。”参见《陕省党委乔装逃出》, 《大公报》1936年12月21日。又有从西安脱险的宪兵连连长张守铭与从华清池脱险的宪兵伍士雄谈到:“十二日午前六时, 西安、临潼同时发难。”参见《西安脱险宪兵连长陕变目击谈》, 《大公报》1936年12月25日。不过, 该报特派记者的说法又有所不同:一种说法是“闻西安事变之起, 在十二日黎明五时, 城内先发动, 包围招待所, 尽拘陈诚等诸将领。六时叛兵至临潼华清池……” (《陕变别记》, 《大公报》1936年12月24日) ;另一种说法则是“十二日最先在临潼发动, 主其事者为张之卫队刘多荃部, 于晨一时许即与委员长之卫士发生抗战……临潼抗战延长三小时余……城内发动者为杨属孙蔚如部, 于五时余开始行动……” (《西安一月来见闻录 (一) 》, 《大公报》1937年1月14日) 。 36 (1) 中国国民党中央执行委员会秘书处:《通令通告:推行标准时间办法》 (1939年7月3日) , 《中央党务公报》1939年第2期, 第17-18页。 37 (2) 参见陈展云:《中国近代天文事迹》, 中国科学院云南天文台, 1985年, 第119页。 38 (3) 参见《内部令各省实施推行标准时间办法全国划分五区标准时间》 (《申报》1946年2月9日) , 上海书店:《申报》影印本第388册, 上海书店出版社, 1985年, 第211页。 39 (4) 陈展云:《中国近代天文事迹》, 第119页。 40 (5) 《邓力群自述 (1915-1974) 》, 人民出版社, 2015年, 第175-176页。 41 (1) 如1949年9月10日中共中央致邓力群等电, 其中提到的“九日上午九时半电”所指时间为邓力群发电时的新疆时间, 而落款的“十日六时”则为中共中央发电时的北平时间。参见《新疆和平解放》, 新疆人民出版社, 1990年, 第55、218页。 42 (2) 参见郭庆生:《中国标准时制考》, 《中国科技史料》2001年第3期。 43 (3) 关于广西省在采用标准时的过程中所面临的种种问题和其间曲折复杂的经过, 可参见广西统计局编:《广西省采定标准时刻之经过》, 1933年9月。该文献电子文本可以从“抗日战争与近代中日关系文献数据平台” (www.modernhistory.org.cn) 免费获取。至于全国范围内标准时制推行的过程及其问题, 可参见湛晓白:《时间的社会文化史---近代中国时间制度与观念变迁研究》, 第156-169页。 (责任编辑:admin) |