|

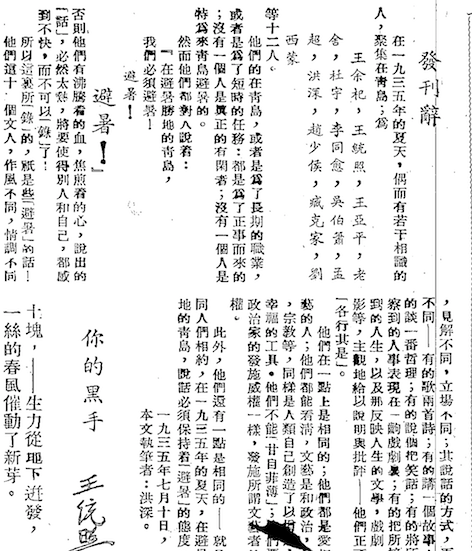

关键词:青岛大学 《避暑录话》创刊号见于1935年7月14日的《青岛民报》,由王统照,老舍,洪深,臧克家、孟超、王余杞、王亚平、杜宇、刘芳松、吴伯箫、李同愈、赵少侯十二位新文学作家共同撰稿,每周随《青岛民报》出刊。虽然仅出刊十期,但以《避暑录话》为切口,可以梳理1930年代中期以左翼作家、自由主义作家为主的各路作家缘何选择青岛作为“避暑”之地;探究他们在青岛如何与主流文坛既疏离又不断地关联和互动中,沉淀、调整、修复、甚至改变各自的创作理路、文学理想与职业选择;在“避暑”作家与青岛的双向互动中观照新文学在青岛得以兴起和繁荣的内在驱动和路径,为重述1930年代的文学史提供一种新的可能性。《避暑录话》所依托的《青岛民报》为国民党所办,原属青岛市政府的党报,社长王景西是国民党人士。自青岛“天皇事件”后,它则成为民营报纸,但实际上政治新闻版块仍体现以市长沈鸿烈为主导的意愿,而沈却对它的文艺副刊网开一面,因而《青岛民报》的副刊获得了一份相对的闲适和自由。正是这个看上去并不起眼的夹缝,成为“避暑”青岛的作家和文人“歇脚”和“纳凉”的栖息之所。 为何中转青岛  《避暑录话》发刊辞 在短短四百多字的发刊词中,“避暑”者的无奈、不甘、焦虑和不乏自娱之意溢于纸上。细心阅读便不难看到,发刊词中三个逐渐加大字号的“避暑”字样以及感叹号的使用显得分外醒目。十二人中,杜宇、刘西蒙都为《青岛民报》的编辑,其中杜宇为总编辑。如此排版,将“避暑”二字凸显出来,可见此“避暑”一词之深深意味。通常意义上的“避暑”,是有闲者和有钱者的消遣活动,内含着消闲、恬适的意味。《避暑录话》的作者,“没有一个人是特为来青岛避暑的”。到底是怎样的“暑气”,让五四新文学思想影响中成长起来的作家从北平、上海、天津等文化重镇来到偏于一隅的海滨青岛,并扬言要在这里“发施所谓文艺者的威权”。 1930年代初,中国的政治氛围与文化语境让许多作家和文人失去了原本平静安稳的“自己的园地”。自“九一八”事变起,国内的政治局势的动荡不能不引起民心的紧张。“而青岛一带,所受影响,殊属轻微,商业情形,尚称发展。”为此,首先要提及青岛的政治环境。青岛特别市市政府自1930年9月被国民政府改为青岛市政府后,为中央直辖市、海军基地。虽然青岛在名义上属南京国民政府管辖,但却与张学良势力集团有着密切的联系。这要从1930年5月开始的中原大战说起,在蒋介石与冯玉祥、阎锡山等地方实力派对峙的过程中,拥有重兵的张学良成了参战各方意欲拉拢的对象。战争的结果是在张的支持下蒋取胜。张学良不仅在经济上大发横财,而且掌握了控制北平、天津、青岛三个直辖市的大权。他不满市长胡若愚对青岛的“无为而治”,推荐跟随张氏父子多年的心腹和得力助手沈鸿烈为青岛市市长。蒋介石对此种种言听计从。1931年12月,沈鸿烈取代胡若愚,担任青岛市市长、海军司令。而在沈执掌青岛期间,他采取多种措施鼓励文化和教育的发展。此外,青岛曾在1914年至1922年落入日本的殖民统治中,虽然在1929年摆脱了被殖民的状态,但实际上日本人在青岛的各种势力并未根除。因此,对青岛的管辖,以蒋介石为首的南京国民政府有鞭长莫及之感,微妙的政治处境让处于权力夹缝中的青岛在文化上有了一定程度上自由呼吸的空间。  同样不能忽略的是,1930年,国立青岛大学建校后,校长杨振声网罗人才,为原本安于一隅的青岛积淀了极为重要的人文根脉。作家学者群聚青岛,不断填充着青岛的文化内核。在《避暑录话》的作者中,老舍、洪深、赵少侯、吴伯箫、臧克家都来自国立山东大学的文化圈。王统照以及他所居住的青岛观海二路49号,是青岛文化地标式的存在。青岛很多文学爱好者和初入文坛的作家,都曾是这里的“座上客”,如杜宇、孟超、李同愈、臧克家等。诗人王亚平的回忆里写道:“我一方得王统照先生的指示,一方读了些伟大作品,如《奥德赛》、《浮士德》、《失乐园》等,才知道自己写过的那点东西是多么贫弱得可怜……《海燕的歌》是由一百多首诗中经王统照先生选出了三十来首才得到复印。其中他还给我改动了一些字,使我明白写诗真像拿生铁炼钢一样。” 王统照和往来青岛的文人之间的交游,增加了青岛“避暑”文化场域的磁性。 至于作家选择到青岛的具体缘由和目的,洪深所言作家们“或是为了长期的职业,或者为了短时的任务”而来到青岛,是一种比较委婉和隐讳的说法。实际情况对于作家个人则有箭在弦上的紧张感和急迫感。尤其是左翼作家——王余杞、刘西蒙、王亚平、杜宇、孟超、洪深——都带着一身的“冷气”而来。1930年3月2日,自左联对外正式宣布成立后,左翼文艺运动便如开闸的洪水,一发而不可收拾,同时也招致了重重危机。国民党以各种手段予以回应,如枪杀、抓捕左翼文人,查封、焚毁左联组织,实行严苛的出版审查制度等等。直至1931年2月,“左联五烈士”事件发生,左翼文艺运动受到重创。左翼文学如何在“四面楚歌”的历史情境中继续生长,是左翼文化人面对重要考验。在上海、北平、天津、广州等地,相当一部分作家面对不断强化的文艺封锁不得不暂时停笔,左联的机关刊物也因“说了几句老爷们不爱听的话”被勒令停办,从而不断地改换门面。但“九一八”事变发生后,经过内部自我调整后的左联满血复活。“中国左联在现在除出北平天津有它的支部以外,其他各地都还没有建立起支部来,因此,必须于最短时期内在广州、汉口、青岛、南京、杭州等地,以及江西、苏区和鄂豫皖苏区建立起支部或小组,并且必须加紧对于北平和天津支部的领导”,青岛左翼小组在1932年开始筹备。但随着军事围剿的失利,国民党内部认为广大青年思想已经被“赤化”而加入红军,因此必须在文化上开展文化围剿,才能断绝红军的来源进而消灭红军。1933年10月16日,蒋介石在南昌电令南京行政院更严厉查禁左翼文艺。随后,以宁滥勿漏为方针的“文化剿匪”开始实施。上海作为当时的文化重镇,首当其冲。据青岛左联党代表乔天华的回忆,他们最初的活动据点是《青岛民报》和《青岛晨报》的报馆,同时国立青岛大学在俞启威的组织下开展读书会、文学研究会、成立剧团等活动,不久,荒岛书店的店员孙朋乐和张治中也加入地下党,就连身为资本家的宁老板也表示支持,添购进步书刊,掩护店内时常进行的左翼活动。青岛左翼小组一时占据了地利人和的条件。而到了1934年6月,随着《图书杂志审查审查办法》的发布,国民党文化围剿的力度加大,即便青岛也“查出违禁书刊数百册,对于荒岛书店的违禁书,予以焚毁”。进入1935年后,左联的处境更加恶化,如田汉、阳翰生等就在这样的情况下被捕入狱。 在白色阴霾笼罩下而感受到了“炎暑”的左翼作家,先后来到青岛“避暑”。具体到作家个人来说,1933年,左翼美术作家联盟的成员刘芳松从上海来到青岛,担任《青岛民报》副刊编辑,笔名西蒙。他毕业于私立青岛大学,是私立青大的首届大学生。1934年,洪深在上海的处境可谓“水深火热”,他接受了赵太侔的邀请,任国立山东大学外文系代理主任。1934年秋,北平的《新诗歌》杂志被国民党当局查封,负责人中国诗歌会河北分会的成员王亚平逃到青岛,在黄台路小学做教务主任,后任校长。1934年底,在天津北宁铁路局工作的王余杞因编辑左联刊物《当代文学》而引起国民党当局的注意,借筹备第四届“铁展会”之机而到青岛躲避风头。同年,因1932年组织上海工人罢工斗争被捕被释放的中共党员、左联发起人之一孟超来到青岛,一边创作,一边缓冲革命事业。尽管各自的职业身份和思想状态不同,左翼作家在青岛,名谓“避暑”,实则有同病相怜、相互取暖的意味。  除了国立山东大学对作家群体的吸附力,还有一个不能忽略的重要因素,即文艺、旅游类报刊等宣传媒介所塑造的青岛想象——“东方小瑞士”的洋气与摩登,红瓦绿树、碧海青山的宜人风景,整洁清幽的社会环境等——对于立志于以文学创作为业的作家来说,非常具有吸引力。青岛元素在老舍的《樱海集》《蛤藻集》中都有体现。他在《我怎样写<骆驼祥子>》一文中讲到来青岛的原因:“这本书和我的写作生活有很重要的关系。在写它以前,我总是以教书为正职,写作为副业,从《老张的哲学》起到《牛天赐传》止,一直是如此。这就是说,在学校开课的时候,我便专心教书,等到学校放寒暑假,我才从事写作。我不甚,满意这个办法,因为它使我既不能专心一志的写作,而又终年无一日休息,有损于健康。在我从国外回到北平的时候,我已经有了去作职业写家的心意;经好友们的谆谆劝告,我才就了齐鲁大学的教职。在齐大辞职后,我跑到上海去,主要目的是看在有没有当职业写家的可能。那时候,正是‘一二八’以后,书业不景气,文艺刊物很少,沪上的朋友告诉我不要冒险。于是,我就接了山东大学的聘书。”做一个职业写家的理想,让老舍从北平、济南、上海而后辗转到了青岛,在老舍的文学地图上,青岛,是他成为一名职业作家的理想寄居地。赵少侯是国立山大的外文系教授,翻译了莫泊桑等法国作家的很多作品。根据《黄际遇日记》对山大作家文人常常聚饮的记述,如“夜金甫、承佑、实秋、少侯、仲纯、康甫、毅伯、君复以次莅止,善基、奋可、述旦同席,行酒传花,萧院中盛举也。互谈今代文学者甚悉,十时客散”,“少侯约同柬招太侔夫妇、洪浅哉、唐凤图、李仲珩、舒舍予、水天统、毅伯、达吾、仲纯诸友七日晚饮于寓庐”。他与梁实秋、老舍、洪深等作家都有交游。吴伯箫和臧克家在山东省内教书,《避暑录话》创办前正好时值暑假,他们到青岛与山大的师友相聚。 对于《避暑录话》的缘起,臧克家曾在一篇散文中写道:“青岛是老熟的地方,可是这一次却不是去温旧梦,而是去会见一些未会过的好朋友。第一个就是老舍兄,我们在信件上已有过两年的交往,人却是第一次见,此外见到的有洪深先生、和余杞亚平两兄,剑三叔、赵少侯先生和同愈、孟超、木华、西蒙原就在青岛,伯箫可巧也赶来了。人手不期而遇者竟这么多,于是在一次聚餐席上便决定要弄个小刊物出来了。”在这段回忆中,“不期而遇”说明《避暑录话》的产生有一定的机缘巧合,但并不能因此认定它仅仅是出于席间的临时起意。杜宇和西蒙都为《青岛民报》的编辑,并积极参与青岛在地的左翼文学活动,在当时的文化语境中,要创办一份刊物,不能不经过多方面的考量和计划。 “避暑”地的文学生态 1935年的文坛消息中有这样的说法:“青岛是一个美丽的沙漠,曾经有人这样说过。除了好空气和好街道,想找点精神的粮食,真是很难的。尤其是弄文艺的人,常常会感觉寂寞。但是到最近两年,仿佛这方面的空气渐渐浓厚起来了。”由此又提到了洪深等人办的《避暑录话》。十期《避暑录话》共发表散文、诗歌、翻译等作品77篇。在第二、三期刊末都有编者余白,写有“本期因稿件拥挤”“……的稿件移下期刊登”等字样。例如,王统照在第四期发表了诗歌《星空下》,为避免署名重复,又以“息”的笔名发表译作《一个仲夏夜的黄昏》。发表作品密度如此之大,自然与“避暑”文人作家的汇合关系密切,同时,这也是作家“避暑”青岛时期的创作生命力的表征。以《避暑录话》为原点,结合作家之间的交游情况,在其他刊物发表作品的状况,现有的作家回忆、通信等史料,可以辐射出1930年代中期前后青岛的文学生态。  首先,“左”“右”作家汇合而共话“避暑”。《避暑录话》并非同仁刊物,作者中,左翼作家和自由主义作家等各占一半。如发刊词所讲:他们这十二个文人,作风不同,情调不同,见解不同,立场不同;其说话的方式,更是不同——有的歌两首诗;有的谈一番哲理;有的说个把笑话;有的将所观察到的人事表现在一出戏剧里;有的把所接触到的人生,以及那反映人生的文学,戏剧,电影等,主观地给以说明与批评——他们正不妨“各行其是”。如此的办刊理念突破了文学史上左翼作家、新月派作家等各自为营的派别局限,将文学本身的主体性优先和放大。洪深所列举的诸多不同中,最主要的就是“立场不同”,对于左翼作家而言,文学最关切的是广阔的现实生活和革命事业,而自由主义作家更讲究文学本体的艺术性。文学思想和理念的差异在《避暑录话》的文字中即可感知。例如,1935年7月28日,《避暑录话》第三期发表了署名“洪深录注”的《友人狱中诗》,这组诗共六首,分别为《打手印后》《赠伯》《忆弟》《悼阮玲玉女士》《寄妇》《第三科问供后》,是田汉被国民党抓捕入狱后所作。在当时审查制度森严的情境下,发表这样的诗作不能不说要承担相当的风险。相较而言,老舍的《西红柿》《再谈西红柿》《等暑》等小品文则充满对洋化青岛的调侃。因为“避暑”的文化语境,尽管作家各自的“立场”仍在,但并不成为其交游和共谋共生的障碍。吴伯箫在回忆里写道: 自己在青岛大学(后改为山东大学)当了三年职员,拜识了闻一多、洪深、老舍,也跟王统照、孟超、李同愈等交游。坐办公室的空隙里跟着他们写点短文。约有半年的时间,曾三五熟人定期聚会,各带小说、诗或散文,大家传看品评议论。相约不吹捧,到免不了吹毛求疵;也不自惭,自卑,说自己的作品不好(为什么不尽量往好里写?),但争取彼此推敲。这就自然形成了鞭策与鼓舞,各自拼命下功夫,互争下一次或者再下一次聚会时的一点点进步。都作他山之石,切磋琢磨。1935年暑假,王统照、老舍带头,我们还借《青岛民报》的篇幅,编了几篇《避暑录话》。刊名是教授、戏剧家洪深起的,意取双关:一避溽暑假,二避炎威。以文会友,几十年就只有那么两段不太长的时间。那是在阴霾灰暗的天空下黄金一样的友谊啊! 其次,新文学作家在青岛文化空间内外的流动。《避暑录话》的作者既是因“暑气”而来,就预示着消暑后的离散。其中,臧克家、吴伯箫、王余杞几人未等《避暑录话》终刊,就纷纷回归各自的工作中了。即便继续留在青岛者,也常常因为不同的文事和人事而往返流连。因此,形成了青岛的文化营盘与流水般的新文学作家之间的互动模式。实际上,在1930年代初期以来,就有杨振声、闻一多、沈从文、梁实秋、方令孺等作家文人定居青岛而又离开的经验。到了1930年代中期,新文学作家在青岛的流动变得越来越频繁,人数也越来越多,如舒群、萧红、萧军、梅林、艾芜、陈荒煤、袁勃、沈旭、蒲风、台静农等。新文学作家在青岛居住的时间长短不一,但大多在此完成了极为重要、甚至极具代表性的作品。这在中国现代文学史上是一道特别的“风景”。以《避暑录话》作者之一王亚平为例,这位从河北乡村里走出来的诗人,继北平、天津之后来到地处孔孟之乡山东却有着欧风欧韵的青岛,他敏感的神经被都市中感受到的种种落差所震动。与吴伯箫“你看乡村到都市,都市到乡村,路子不是挺近的么,为什么两下里生活却离得那样远呢”的恬淡风格不同,王亚平看到“死了的街市”,看到“身上流满恶运创伤”的卖菜女,诗作为投枪的战斗性更加锋利,“我生,不受任何物什的撼摇,把个心紧绷成满引的弓弦,志愿,像待发的一只火箭,对准患难去残酷的猛穿。我生,不向命运的铁脸呼冤,把此身用挫折的‘熔炉’苦苦烧炼。生命,像指路的一点星火,在暗黑的夜空里吐放光焰。我不在回忆里尽情沉湎,我不在幻想里企图苟安,死死地抓紧显示的匹头,刺出一幅人生的精致图案”。这首《自己的歌》呐喊出诗人内心的倔强和执着。尤其洋化都市中的贫富差距和劳动者的惨淡生存状态,成为诗人批判和隐喻的对象。但这并不能给予他足够的创作灵感,“我又常常收集民歌、民谣,还把人民大众的语言用小本子记录下来,用来丰富我创作的艺术。三年间,我写成了‘都市的冬’、‘海燕的歌’、‘十二月的风’(长诗)三册诗集。”其中,对民歌民谣的收集,就在1935年的夏天,王亚平曾到山东农村采风,“谁都痴爱在夏天的青岛流连,然而我偏要跳出这舒适的摇篮,挥一挥手,从此去也,把足迹寄托给无穷的辽远”,他将所见“寂寞沉闷苦痛凄凉”(《农村的暮》)的农村,失却了安宁乡村的人们面对命运不可知的苦痛和迷惘(《流》)都发表在《避暑录话》上。 最后,中转青岛期间作家对写作策略的调适。1930年代中期,处于人生“低谷”期的作家,选择在青岛停留,意在对外部文化语境与人事关系进行“消暑”,进入相对自在的创作“蛰伏”期。他们或尝试新的文体和语体,或变化创作的题材,在“避暑”之地青岛却不减创作热度。王亚平“在那个海风吹拂绿树红房的城市里……在诗歌创作上,也有了一个很大的转变,我深切地意识到:诗是最难写好的,要想艺术上有成就,须有个长期艰苦的学习过程。于是,我努力读中外名著,……使我写诗的技巧有了很大的改进。”就老舍而言,在十期《避暑录话》中,他一共发表了九篇应时应景的新作,《西红柿》《再谈西红柿》《檀香扇》《等暑》《丁》等作品,以“西红柿如何提升身价而成为洋菜番茄”、“檀香扇对洋香水的抵抗”“没钱人暑避青岛的尴尬与无奈”等为引子,对在青岛所闻所见“洋他们”与“洋它们”进行一番老舍式的酸涩讽刺。就在1935年5月,《致李同愈》的一封信中,老舍尚在纠结“写作速度与质量”“编辑拉稿与投稿得罪人”“作家生活与稿费”之间种种的两难,到了《避暑录话》时期,老舍的创作进度显得流畅而连贯,文风较以往也有不同。这其中,经历了两件事——在上海不能专心写作,好友白涤洲的死——让老舍“好久好久打不起精神来;愿意干的事不准干,应当活着的人反倒死”,“在风格上有一些变动……这个变动与心情是一致的。这里的幽默成分,与以前的作品相较,少得多了。笑是不能勉强的。文字上呢,也显着老实了一些,细腻了一些。……有人爱黑,有人爱白;不过我的颜色是由我与我的环境而决定的。”与《老张的哲学》《二马》《离婚》等作品对照,老舍在青岛时期的作品在充满讽刺和幽默意味之中,加入了更多的人生哲思与阅历沉淀,开始逐渐关注现实生活和语境。 “暑避”者与青岛新文学的中兴 “暑避”一词源自老舍,是指不同于炎热夏日来青岛避暑的有福者,而是蛰居一隅、寒暑不侵而恰巧有幸在青岛享福的人。流寓青岛的新文学作家可称之为特定历史时期中的“暑避”者,他们的寒来暑往客观上为青岛现代文学的兴起和繁荣推波助力,可谓“无心插柳”者的意外收获。具体来说,青岛自1898年成为德国殖民地后,逐渐开始现代化进程,青岛现代文学却一直在东西文化的碰撞与磨合中被压抑。在1910年代初,曾有大批逊清遗老来到青岛,开始政治与文化上的双重“避暑”,燕赵倦游客的长篇章回体小说《桃源梦》,将青岛化名为“琴岛”,描述了1912-1914年遗老们在青岛的生活百态。在1920年代,顾随、王统照、浅草—沉钟社的汪静之、章铁民等新文学作家因为不同的人生境遇来到青岛,开始教书和写作,但对于新文学在青岛的传播而言,有如星星之火,并未燎原。到了1930年代,在国立武汉大学不堪人事纷争和学潮之乱的闻一多,在文艺论战困境中身心俱疲的梁实秋,“不适宜住在上海的乡下人”沈从文,“无省之民”萧军萧红,以及如前所述《避暑录话》作者群,他们带着不同的“暑气”栖息青岛。在青岛,很多作家写出了各自的部分代表之作,沈从文创作了《八骏图》,闻一多创作了他唯一一篇散文《青岛》并完成了由诗人向学者的转变,梁实秋开始翻译《莎士比亚全集》,萧红的《生死场》,萧军的《八月的乡村》,老舍的《樱海集》《蛤藻集》《骆驼祥子》,王亚平的诗集《都市的冬》《十二月的风》《海燕的歌》,蒲风提出的“新诗歌的斯达哈诺夫运动”标语等。这批在新文学浪潮的冲击下出发、成长、甚至遭遇碰壁的作家,在文坛的大小阵营中抽身而退居青岛,继续以文学的方式,对国家和民族进行关注和想象,以实现文艺者的担当和理想,但在客观上演奏了新文学在青岛传播的最高潮。 自1917年新文化运动以来,与传统文化中心以大量的学院、报刊、印书馆等为媒介助力文学生长的机制不同,青岛新文学的发生和繁荣更多地得力于流动中寓居于此的作家和文人。作家在青岛,并非进入了封闭的空间和状态,而是一方面渐渐与青岛在地的文化圈融合,一方面以不同的形式与主流文坛对话或彼此回应。这也使得青岛的文学生态差异于北平、上海等城市,呈现出文学史上的独特一脉。那些依海而生的文字,不可避免地着上了青岛的风与影。例如,沈从文的《八骏图》如果没有海的背景,就会索然失味;若没有青岛的生活经验,老舍的《樱海集》《蛤藻集》也许就会换了题目和内容,“背景的重要不只是为写一些风景或东西,使故事更鲜明确定一点,而是它与人物故事都分不开,好似天然长在一起的。……我们写景不要以景物为静止的;不要前面有人,后面加上一些不相干的田园山水,作为装饰,像西洋中古的书像那样”。老舍在青岛“避暑”期间的写作显得越来越成熟和自信。总之,无论是新月作家、左翼作家等文学路径不甚相同的作家,在青岛“避暑”期间都获得了相对沉潜、自如、从容的写作状态,为其日后的文学成就有所积淀。 具体而言,青岛对“避暑”作家的给养,天时地利人和缺一不可。首先不得不提到体青岛冬无严寒、夏无酷暑的宜居自然条件。1930年代,“避暑胜地”“东方瑞士”等评价是对青岛城市想象的一个重要部分,《申报》《国闻周报》《良友》《华文大阪每日》《青岛画报》等报刊不乏对青岛海滨之都的图文宣传,青岛风景的“广告”甚至走进了上海通用的小学国语教材里。此外,胶济铁路从1931-1935年连续每年发售到青岛避暑或游览的往返减价票。从文化宣传到经济上的促销手段的推介,青岛一时间成了避暑的品牌。《避暑录话》的作者聚集青岛后,他们有一个共同之处:傍海而居。在当时,青岛各区域的分工迥然有异。与四方、李沧、城阳等工厂遍布的内陆景观不同,海滨风景凝缩了城市文化的精髓。在《避暑录话》所发表的作品中,除去译作,都与青岛意象有或隐或显的关联。其中,青岛的海是“避暑”作家的共同偏爱,所不同的是,他们以各自的方式加以艺术化处理。如王余杞在《避暑录话》中连载九期《一个陌生人在青岛》,记述了他在青岛的行程,从栈桥、崂山、海水浴场、跑马场、德国炮台遗址,到铁展、水淹鲁大煤矿与明华银行的倒闭,再到青岛咖啡、胶济礼堂、迎宾馆等公宴上形形色色人们“表演鼓掌”,他以一位“陌生者”的目光打量着都市,“真正的青岛,现在已被称作‘小青岛’;……四面皆水,一岛孤悬,小松成林,野花满地……将要离开青岛了。我应当向那真正的青岛告别。”在王余杞的笔下,真正的青岛是海,是理想无所依傍时的精神寄托。“雪拥的急浪打不碎沙漠的梦,六月的风吹暖了粉和汗的浓香……海是涌起了滚热的狂欢,这里没有幻想的鲛人”,在火炽太阳下挺立的是“黝铁的脊梁”。在孟超的《海浴》一诗中,海的意象更多承载的是作者作为主体的意念,而作者所执着的是与“风景”关联并不紧密的内心。  在自然地理因素之外,青岛在地的文化氛围,对《避暑录话》作者的投稿方向、文化活动以至去留选择也有比较重要的影响。在1930年代,青岛并没有一份长期享誉全国的文学刊物,往来的作家文人或以青岛当地的报纸副刊为营,或以国立青岛/山东大学为营,散居各处,并未真正形成一个公开的、集中的文化团体。受到日益缩紧的文化政策的影响,青岛“左联”的活动也越来越隐蔽。这也是《避暑录话》出刊十期后并没有接续的原因之一。1936年10月底,为了悼念鲁迅先生,王亚平、袁勃等人在青岛全力组织“青岛市文化界”,举办追悼会和纪念会,并在《青岛时报》创办了《青岛市文化界追悼鲁迅先生专刊》。然而,正因如此,他们遭到了青岛市国民党当局的驱逐。据蒲风日记可知,“袁勃兄和亚平兄离开了青岛那所小学校,平兄是于三十一号趁船赴东京的,而袁兄则随后会晤了叶菖后,方始西上济南云。事情呢,大概总不外恐日病者有以作祟”。此外,《避暑录话》的作者在青岛期间,还常常向《文学》《人间世》《宇宙风》《益世报》等报刊投稿。总之,因“炎暑”而到青岛“避暑”的作家,为当时人称“荒岛”的青岛文坛吹来了一股文艺的热浪。 在1930年代的中国现代城市文学史中,作为上海、北平等文化中心以外的第三极,青岛的文学生态呈现出一定的异质性,使它在围绕主流文坛进行单线叙述的文学史中,显得不易划归。但如果因为异质而被舍弃,则不能不说是历史的“失真”。在已有的对这段历史时期青岛文学生态的描述中,带有标签化、定论化的观念和方法并不罕见。回到特定历史时期的语境和文本中,通过对作家与城市之间的双向互动,可以对青岛的文学生态有更加丰富的认知和理解。《避暑录话》恰好提供了一个样本和缩影,通过这份刊物,既可以体察与文化中心密切关联的青岛的文学生态,同时,也可以管窥在1930年代城市文学的多声部合奏与共鸣中,中国现代文学何以丰富繁荣,何以多样化地发展并延续。 (责任编辑:admin) |