|

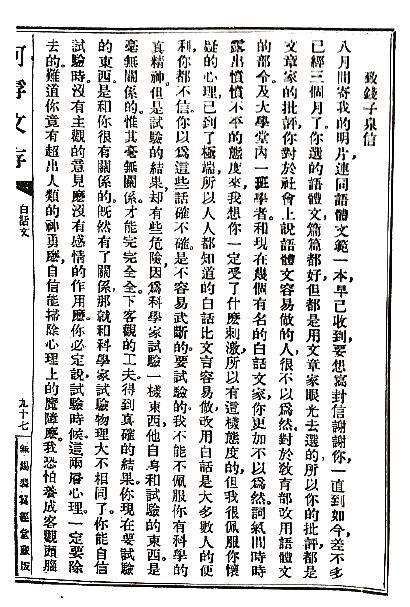

关键词:钱基博 裘廷梁 文人交往  裘、钱二人往来四封信之《致钱子泉书》 表面上看,裘的立场较小他三十岁的钱更“新”;但实际上二人各有倾向与洞见。裘廷梁仍视“形式”学习的投入与“思想”更新为“彼长必致此消”的关系,更重视如何节约前者,以为后者腾出空间。反倒是钱基博,较多注意新文化人关于白话文“改造”本身的思考。 裘廷梁(1857—1943),字葆良,别字可桴,江苏无锡人(民国初年始以别字行,本文仍通称裘廷梁)。今人通常想到的是他在戊戌维新时期主办《无锡白话报》(自第5期起更名《中国官音白话报》)的事迹,而在该报停办后,历史的聚光灯便似乎从他身上彻底移走。事实上,裘廷梁一生关注白话文,他晚年编定的《可桴文存》,专门辟出“白话文”一大类,这一做法在其侪辈的文集中堪称罕见。五四时期,他与同乡后进钱基博(1887—1957)之间的一场辩论,也值得从他这位白话文运动先驱的角度,再作一番梳理。 1920年,无锡的江苏省立第三师范学校国文教员钱基博编撰成《语体文范》一书,7月出版后,于8月间便寄赠一册给时已寓居上海的裘廷梁。约三个月后,裘廷梁致信钱基博,对该书展开批评。此次二人往来信件共计四封。1920年末至1921年初,裘廷梁的两封信(总第一、三封信)连载于无锡地方报纸《新无锡》的副刊《新无锡墨林》;钱基博的两封信(总第二、四封信)载于无锡的另一大报《锡报》。其间双方所用文体与讨论主题一致,即都是用的白话文。 在《语体文范》中,钱基博强调,白话文也必须重章法、讲修辞,因此不见得比文言文易做。裘廷梁则视白话文较文言易做为理所当然、妇孺皆知,第一封信中便对钱的意见感到难以理解。他强调,文字本身与其说足以成“学”,不如说是“求学的器具”;他将文言比作“金类的鼎彝”,白话则为“磁(瓷)类的壶碗”,虽然瓷器“有精粗美恶的不同”,但粗瓷器“也一样可以达到他使用的目的”。当前国势危殆,“万不能再用鼎彝”,国人所亟需者乃“日用品”而非高级玩物,故此“白”进“文”退的革新势在必行。 这一思路,不宜径以简单粗暴视之,而是与他在清季的思考实践有明确的连续性。如所周知,晚清以降白话文运动的通常思路,是以之为面向普通民众的教育“普及”手段。裘廷梁与不少同辈有所不同的一点是,他认为中国传统上民众“读书”的机会其实不少:“微独士族,商人子弟,尽人而读之;工之子弟读者十七八,农之子弟读者十五六,少者一二年,多或三四年五六年七八年,年十三四而后改就他业,尤多者。”问题是,这种普及流于表面,因读书之后依然“不通古今,不知中外,不解字义,不晓文法,商不知角逐,工不知创造,农不知变硗瘠为膏腴”,这一因“学究教法不善”,二因“中国文义太深”,对于“文义太深”,他以为“设法浅之而可矣”(《〈无锡白话报〉序》)。换言之,裘廷梁实是早早将问题要害转向了多数人读书的“效益”,即如何通过读书产生真正适宜的“思想”,以此指导实践、强国富民,而非仅仅考虑如何将读书的机会与行为本身予以普遍化。 在此思路基础上,裘廷梁宣称:“进化何恃?恃文字。其与人,犹衣食之不可一日离也,故他国文字,为布帛,为菽粟,而吾国乃以为珠玉,固宜天下之寒饿者多矣。”(《锡山秦氏文钞序》)“布帛菽粟”与“珠玉”的对比同前述“壶碗”与“鼎彝”的对比如出一辙,均体现了裘氏对文字文学的十足工具性的理解。他且曾对比先秦与秦汉以后之文,称“周秦间善为文者,皆有绝类离伦之学,挽回世运之志”,之后历二千年以至今日,则是“文愈富而学愈贫”。倘要真正改良风气,便唯有重新将学习重点从“文”这种形式,移向“思想”或“学”之类的“蕴于内者”(《覆秦淡如先生书》)。 对“文”的这一态度,与裘廷梁对“新学”“科学”的热情直接相关。在当时背景下,“蕴于内”的“学”,无疑应当包括、甚至有时会主要指向“新学”。戊戌维新阶段,裘廷梁即对其时盛行的“中体西用”说明示反感,讥之为“以牛为体、以马为用”,“不明格致治平之理,欲前复却,坐失时机”,这一讥讽后来得到严复的引用(《复严几道书》)。其间,他尤重可以比附中土格物致知之学的自然科学,其推崇“科学”的立场之坚定,在其侪辈之中应属佼佼者。在相当程度上,这又是基于他对中外历史的整体理解。其时,一种“U型”西洋史分期,即辉煌的古典时代—黑暗的中世纪—近代西方复兴的三阶段分期,已经传入中国。中土趋新知识人糅合本国历来对上古三代的尊崇与此种外来分期,也开始鼓吹辉煌的先秦时代—消极负面的秦后二千年—有望化危为机的当前时段这一三阶段的历史观,并为各阶段注入新的内容重点。裘廷梁着力凸显“秦前三千年”与“秦后(有时称汉后——引者注)二千年”在学风与文风上的差别,后来且在此基础上,发展出自成一体的“国粹”论。他称,先秦孔、墨诸子重视真正的“格物”之学,此为中国真正的“国粹”;孔子所谈的“物”“器”即是百姓人人所知之“物”“器”而非别有所指,只是秦汉以后士人越发轻视器物与劳力,专务神秘缥缈之学,致此“国粹”中绝。至于西人,则在数百年前将西方自己的科学“国粹”重新光大,发扬至今,中国倘要再度研求“国粹”,眼下便“不能不假道于西人”(《国粹论》《与从侄孙维裕书》)。 要之,裘廷梁以中西各有“国粹”,而科学为中西“国粹”的共通之点,其动机、内容与一般抱残守缺者迥不相侔。他是基于“非科学不足言国防,非科学不足言生产”的现实判断,意欲打消国人对于文化判分问题的无尽纠结,破除国人深入探究近代科学的思想障碍。而尊孔与尊科学,在他这里也是几无矛盾的,科学在所必倡,基于相似的理由,孔墨孟诸子学说与“秦前三千年”的传统亦无可诋毁。他曾撰文批评顾颉刚《古史辨》,与吴稚晖等人的批评思路类似,称相比西人用“科学方法”“发明自古未有之新器”,顾颉刚却用此方法“意欲推翻自古相传之古书”,乃是将“科学”用错了地方(《驳顾颉刚〈古史辨〉》)。 此外,裘氏对于新学、科学与“文”之关系的见解,尚有早年亲身经历的刺激。晚清无锡曾走出华蘅芳、华世芳、徐寿、徐建寅等享誉全国的算学与科学名家。裘廷梁早岁亦曾得华蘅芳传授“天元术”,华氏“文字力求浅显,如口说”,令自觉“驽钝”的裘氏“亦能领悟”。之后华蘅芳曾特地为《无锡白话报》撰白话文,介绍加减法,“其言务求详尽,人人能解”,却因报刊篇幅有限未即登载。因此“败兴”的华蘅芳之后不再供稿(《题华若汀遗诗后》),这次令裘廷梁深感遗憾的经历,应也强化了他将“文”定性为研求推广“学”之工具的执念。 不过,相似的地方经历,不一定会导出类同的见解。钱基博早年在乡也参与组织过“理科研究会”,对自然科学有过自行研究,但他更视“文”本身足以成“学”。他不否认表达思想学理这一功能的重要性,但不认为这是“文”之改革唯一的关键面向。收到裘廷梁的批评后,他在复信中强调他不至于如一些“国粹派”老先生一样一味保守,可也不会如裘氏一样“迷信”白话文,如同在轮船造好之前不应舍弃帆船,在白话文真正完善起来之前,他不会赞成废弃文言之论。 事实上,裘廷梁虽极力主张白话文,但也没有确证表明他要尽废文言。清末时,他曾与坚决反对白话文的同乡友人邓濂(似周)争辩文白优劣,其间提出“好古者任自为之”(《〈顨盦集〉序》)。五四时期,在致钱基博的第二封信中,裘廷梁所认为的可以让少数人为之的“文章”“文学”,依然主要指向文言。 相比之下,钱基博对新文化人大力“改造”白话文、从而让白话文在担负普及之责以外再主宰“少数”文学高才之领地的意向,给予了更多关注,但对新文化人实现该意向的信心颇不认同。从这个意义上讲,钱、裘二人的侧重点其实是错开的:裘廷梁一直视“多数人”福祉与“少数人”才性的分别为第一位的问题;而钱基博则聚焦于本身足以成“学”的“文”。表面上看,裘的立场较小他三十岁的钱更“新”;但实际上二人各有倾向与洞见。裘廷梁仍视“形式”学习的投入与“思想”更新为“彼长必致此消”的关系,更重视如何节约前者,以为后者腾出空间。反倒是钱基博,较多注意新文化人关于白话文“改造”本身的思考。 在收到裘廷梁的第二封信后,钱基博复信说,自己的观点是“语体文也不容易做”,却被对方扣上“反对语体文……反对普及教育”的帽子,只好无奈地表示“不说了,敬祝您老人家康健”。同时,钱基博又致信同乡友人李康复(默渊,1890—1967),谈论此事,称裘廷梁他老人家“盛气虎虎”“真正老当益壮”,只是对自己存在莫大的误会。但钱基博还是说:“现在地方老辈像他老人家肯拿‘教育’两个字做前提来教训我们,狠是不多,无论他的话怎样,他的意思终是正当。”钱氏请李康复将此番辩论文字编入1921年的《无锡县教育会年刊》,也肯定了裘廷梁“作文”是为了“试验思想”的观点,认为这种观点有助于反思当前国文教学中“咬文嚼字”的弊端。 裘廷梁后来也称,这场辩论和晚清时自己与邓濂的辩论内容、方式“绝异”,但均可供“治无锡报史、教育史之资料”(《〈顨盦集〉序》)。这位白话文运动“老将”在五四时期的思考,以及地方性辩论中同样复杂的思路交缠,在今天依然有余音如缕,耐人寻味。 (作者为上海社会科学院历史研究所助理研究员) (责任编辑:admin) |