|

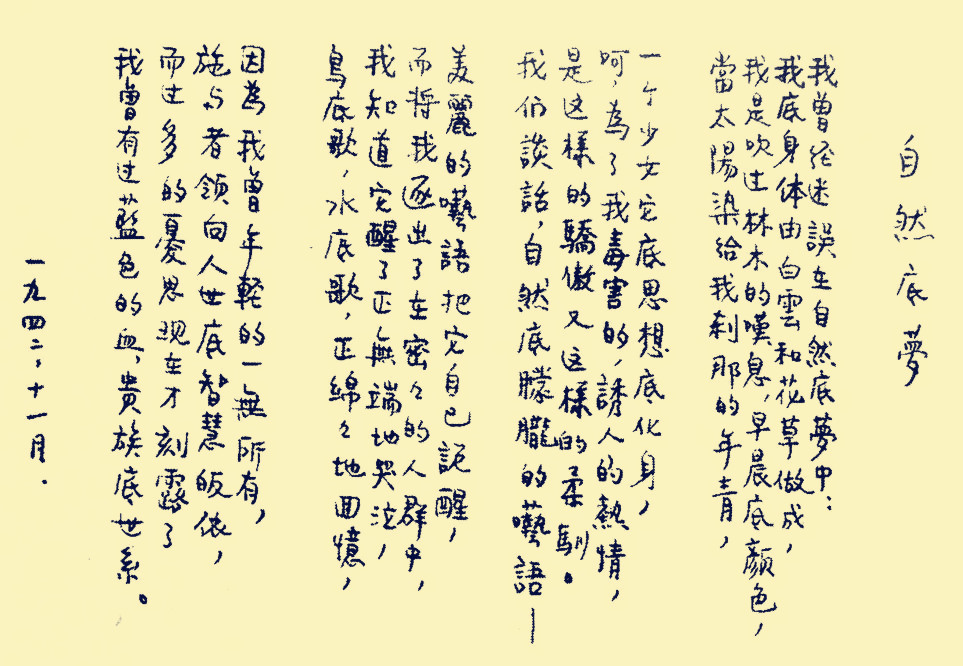

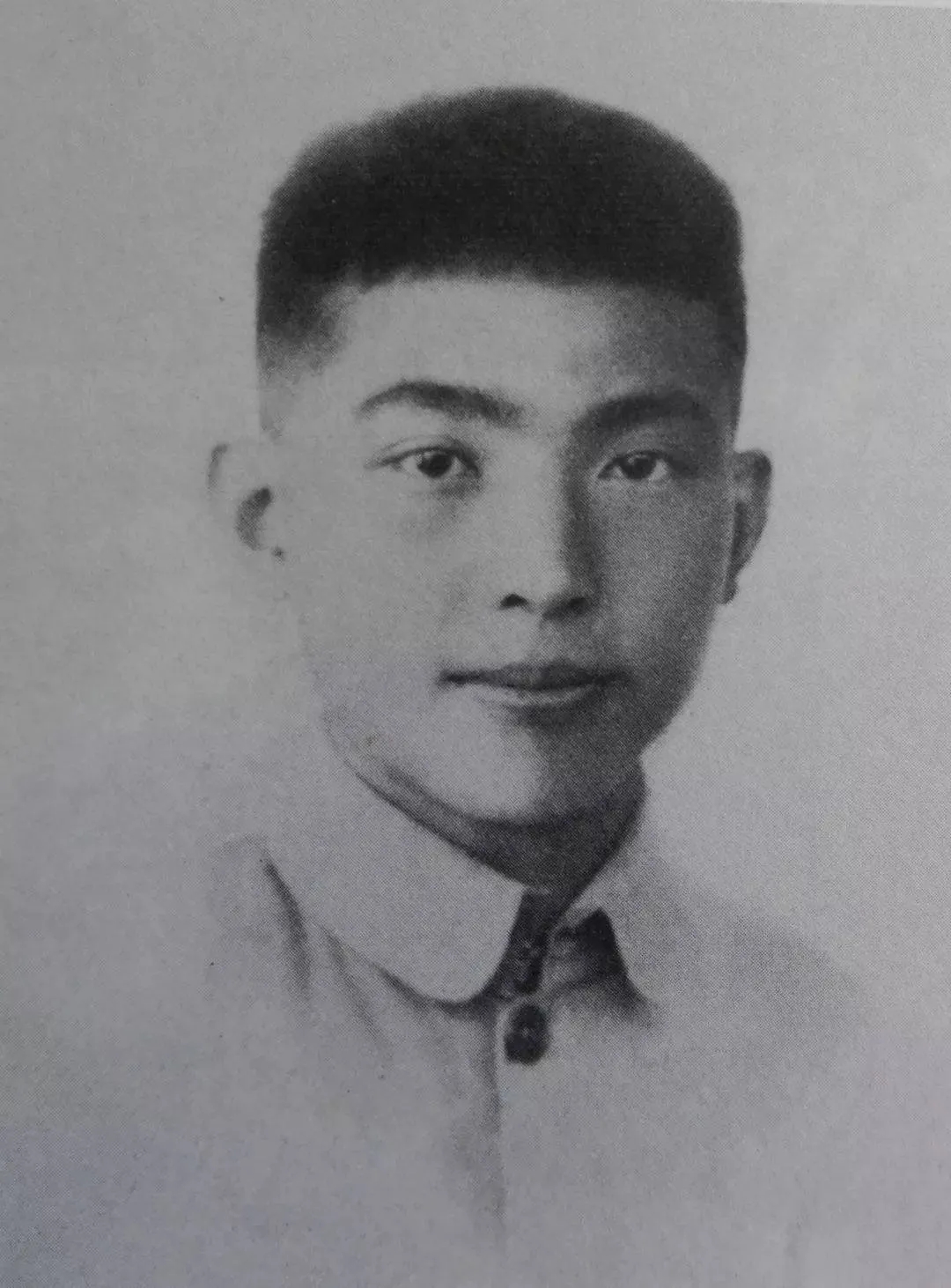

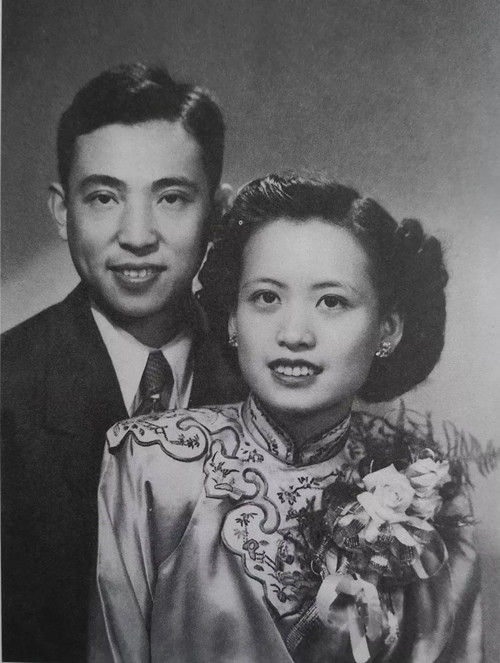

关键词:学人读旧 邹汉明 穆旦  穆旦生平留下了不少照片。从照片铺排开来,可勾勒出诗人的形象,得以窥见他各个时期的风采。从一个人的穿着、服饰变化,不仅可以看出他的气质、精神的品位,也能看见一个时代的风尚。 沃尔科特在谈到他的前辈诗人、朋友罗伯特·洛威尔的时候曾说:“无论诗人的生平经历多么独特,终究都会化为扉页上的一串椭圆形肖像。”套用沃尔科特的话:现在穆旦也成了这样一幅肖像,尽管20世纪下半叶以降出版的中文书,作者的黑白肖像通常不以椭圆形示人。 诗人的肖像大抵有两种,一种是自然的面相,一种是精神的肖像。这两种肖像一般会在某点上无缝贴合。而构成诗人精神肖像的,主要是他的诗歌(也包括翻译等其他作品)。穆旦的这一层面现在谈论得已经够多,这里就不赘述了,至于他的自然面相(包括他的着装),关注的读者恐怕也不多。遗憾穆旦身前,没有留下任何影像资料,我们无从知道诗人说话的语调、语速和表情,这对理解以分行的句子安身立命的诗人并非可有可无。好在他在不同的时期留下了不少的照片,铺排开来,他一生的形象还是比较清楚的。借此,我们得以窥见他各个时期的风采,特别是他的穿着,在这一系列的照片中,可以一览无遗地看得很清楚。而一个人的穿着,不仅可以看出他的气质、精神的品位,也实在可以看出他的家境以及一个时代的风尚。  穆旦诗歌《自然底梦》手稿 《穆旦诗文集》中的照片,据编者李方说是“由穆旦子女提供、考证、精选、编排”的。收入较早的一帧题为《少年穆旦》,诗人中分头,中装,领口的两个土布扣袢非常醒目。此照可能是从穆旦中学同学申泮文保存的毕业纪念册“硕果仅存旧初一二组”的十二人合影中辑录下来的。如是,则照片摄于1935年7月穆旦南开学校高中部毕业前夕。惜笔者未见这册纪念集。在乔红、易彬合撰的《〈南开高中学生〉与穆旦的成长》一文中,我们还可以看到与《少年穆旦》差不多的另一张穆旦照片,也是中分的头发,梳理得一丝不苟,似乎就为了这次拍照而刚去理发店打理过。两张穆旦早年的照片,可以觉出,少年人容色沉毅,但有明显的拘束感。穆旦表情的沉静、内向,也非常符合他的中学同学申泮文印象中“文弱书生”的形象。对比一下,两照应是同一时间所摄,但穿着不同,后一张的上衣上,露出的两粒西化的大纽扣取代了《少年穆旦》那两个传统的扣袢。这件富有时代感的上衣,推测起来,似乎是形制有点像中山装的南开中学的校服。这张单人半身照,倒很符合中学毕业一寸证件照的标准。 如果两照确定为毕业前夕拍摄,那就要晚于《穆旦诗文集》后页标示于“1934年7月10日,天津法国花园亭”的那张。1934年,穆旦虚龄十七岁。他一身白色长衫,书卷气十足,显示了他与传统读书人在着装方面的趋同感。当然,唯一能够表示天津这个开埠很早的城市向度的,是他那袭长衫底下一双锃亮的皮鞋。  十七岁的穆旦,摄于天津法国花园亭 穆旦长得秀气,英俊,从他留存至今的不少的个人照和合照推想,他也喜欢拍照。但喜欢拍照的穆旦却漏拍了历史性的一照。1938年2月,长沙临时大学组织湘黔滇旅行团步行去昆明,穆旦被分置在第二大队一中队一分队,途中,所有的小分队都留下了集体照,穆旦所在的分队也不例外。一分队的同学穿着军装,打着绑腿,戴着帽子,分列两排,靠着一堵土墙(具体地点不详)拍了合影,但十五人的小分队合影只有十四人,唯独缺了查良铮。缺失的原因,不外乎拍照时穆旦尚未赶到。他所在的这个小分队,南开中学时的老同学蔡孝敏是有名的快腿,总是第一个走完一天规定的路程,他则相反,总是最后一个到,以致团长黄师岳须得特地关照伙房,给查良铮(一路背诵英文字典)、刘兆吉(一路采风收集歌谣)这两位经常迟到的同学留饭。 湘黔滇旅行团实行军事化管理,统一着装。分队的合影中见不到穿准军装的穆旦,不免遗憾,不过,湘黔滇旅行刚刚结束,穆旦就在昆明拥挤不堪的理发店去理了头发,还不忘拍了证件照。照片中的他,目光炯炯,双唇紧抿,先前的稚气一洗为逼人的英气,此时,咔叽布的军装尚未脱下,也或者他是有意穿着而立此存照吧。穆旦以步行六十八天、行程三千五百里的壮举,完成了他的成人仪式。 从此,军装成为他接下来这几年的主要着装。至少,他随西南联大文法学院迁到云南边鄙小城蒙自时,仍穿着这套宽宽大大不甚合身的咔叽军装,这有他坐在蒙自男生宿舍水泥栏杆前的照片为证,时在1938年8月23日。他以这样的方式告别待了三个多月的蒙自而去了昆明。  摄于湘黔滇旅行之后,1938年 在昆明,同为诗人、后来成为好友的杜运燮很偶然地记下了穆旦的着装,“我是40年代在昆明西南联大认识他的……记得见面的第一次,他穿着褪色的蓝布大褂,那是当时联大学生最普遍的服装”。(杜运燮《怀穆旦》)我们在《穆旦诗文集》中看到一张标示“摄于40年代中”的穆旦头像照片,穆旦穿着对襟中装,这大概就是杜运燮目睹的“蓝布大褂”。当然,蓝色,现存的黑白照片是看不分明的。而在杜运燮眼中,那件蓝布大褂已经褪色,这也可见那时穆旦经济状况的窘迫。这里回顾头补说一下那次湘黔滇三千里步行,参加步行的男生,除了确乎如学校所说“借以多习民情,考查风土,采集标本,锻炼体魄”之外,实际每位学生还可以领取二十元的川资津贴,这对如穆旦等比较贫困的学生而言,不啻是一笔意外的补助金。据当时参加旅行团的成员回忆,当年的富家子弟,少有参加步行团的。 穆旦1940年7月联大毕业留校任助教,1942年2月即辞去教职,决定从军赴缅。这里有一个很现实的因素,军队的待遇比学校要好得多。40年代昆明物价上涨,联大的助教们已经无力维持生活,日常开销每每捉襟见肘,请求加薪的申请函也早就提交联大常委会,但被驳回了。穆旦毕业后,需要养活此时已经迁到北平的家庭。从经济上考量,从军是一个不错的选择。何况作为诗人,他还有热血情怀和甘于冒险的一面。他的第一册诗集取名《探险队》,一般读者未必理解,但是,经过三千五百里步行,他不就是一名资深的探险队员了吗?——不仅仅在语言层面的探险。 如果说学生时代穿的是准军装,那么,在铁血奔流的抗日战场,他终于穿上了少校翻译官的正式军装。有一张意气风发的穆旦军装照片,背景是野外的石阶,他左手叉腰,目视前方,无畏而自信。《穆旦诗文集》图释为“1942年初至1943年10月间,参加中国远征军入缅对日作战前后摄于昆明”。但陈伯良的《穆旦传》的图释是“1938年5月穆旦摄于从长沙到昆明之后”。陈氏《穆旦传》的图释也是由穆旦长子查英传提供,显然,照片的拍摄时间失记而不能确定。按理,穿军装的照片,分期不难断定,是不是旅行团的这种准军装和入缅军人的正式军装很难区分?也或者,前者本来就是部队提供的正式军装。  参加中国远征军入缅对日作战前摄于昆明/摄于从长沙到昆明之后。说法不一,拍摄时间已失记。 我在杨苡的书房里曾看到穆旦翻越野人山到达印度后拍摄的一张军装照片(塑封,旧照翻印,查英传所赠)。拙著《穆旦传:新生的野力》对此照有这样的描述: 在加尔各答,穆旦拍了一张半身肖像照,一身驻印军的咔叽军装,左手护着的军帽,刻意地摆在右臂前,军帽显然是为了拍摄时不遮脸而摘下的。经过两个月的静养,穆旦消瘦的身体已经得到了充分的营养补充,脸颊变得丰满了,脸上的笑靥看去也不似原先那么明显,青春的活力重又回到了这个年轻英俊的身体中了。照片上有两样东西特别引人注目,一是斜肩的一条棕色牛皮带,在闪光灯下散射着神秘的微光,显然,那是他随身携带的手枪背带;二是左腕上的手表,非常醒目的表盘上,时针所指正是加尔各答时间下午五点十分。这精精神神的一切似乎表明,穆旦的精神状态恢复过来了。而身体一经恢复、生活稍稍安定或者说有了一个喘气的机会,潜伏在灵魂中的诗神也就会适时地来寻找诗人了。 新近发现的穆旦佚文《国军在印度》,写到了驻印军的衣食住行,衣的方面,穆旦说“他们总是穿着卡其黄衬衣和裤衩,很好的布,每人两套。此外并有白背心里裤,黄胶鞋”。不要说这些士兵服装,驻印军的军火和给养,一切战备物资,全由美军SOS供给。上面写到穆旦在印度的着装,原来是美制军装。  摄于印度加尔各答,1942年 出于身体的原因,1942年底,穆旦因病自印度返回昆明,离开了军队。这段时期,友人唐振湘曾有一段回忆道及穆旦的一件可能从印度带回的外套:“当时我们的生活很艰苦,穿的衣服多数是来昆明以前置备的,少而旧。不知何时何人在房内遗下一件全新的毛料外套,经过相当长的时日,无人认领。我认为可能是穆旦从印度带回的,几次问他,他都摇头,却说:‘管它是谁的,谁需要就穿吧。’于是我们肯定那是他送给我们而又不愿明说。”穆旦的生活不见得优裕,全新的毛料外套价格不菲,但面对比自己更艰苦的朋友们,诗人极有同情心而又非常顾及朋友们的尊严。 穆旦讲义气,但身上很少传统的文人气。杜运燮曾记载的那件“褪色的蓝布大褂”,并非表示穆旦有着诗人通常所具有的不修边幅穿着随意的习气。从后来他境况稍稍好转时的着装看,穆旦其实很注重个人的仪表(当然对毛料外套之类的高档货也不看重),照片中根本见不到他粗服乱头的留影。1949年3月在泰国曼谷任联合国粮农组织译员以及其后离开中国大陆去往美国留学的海轮上,他上身的白色短袖衬衫配以宽松的卡其布长裤,整个人显得清爽、干练还很时尚。那个时期,他留给未婚妻周与良的印象是:一位瘦瘦的青年,人也漂亮。  摄于泰国曼谷,1949年 1949年12月,穆旦与周与良在美国佛罗里达州的小城杰克逊维尔结婚。二十三日,他们在那里拍摄了结婚照。西装领带的穆旦,与一身旗袍的周与良,中西结合,相得益彰。多年以后,周与良回忆,穆旦那天穿的是一套棕色的西服。她自己穿的旗袍是国内带过去的。那时“一般正式场合都要穿藏青色,他不肯花钱买,就凑合穿着这套已有的西服”。(周与良《永恒的思念》)  穆旦与周与良结婚照 芝加哥大学的三年求学是穆旦一生中最安定也最幸福的时期。在现今留存的这个时期所有的穆旦照片中,他均以西装革履示人。穆旦的西服有长有短,颜色也有深有浅。有一件西服,即使在黑白照片上,也还看得出笔直的条纹形面料,他穿着它,跟新婚的妻子同游芝大附近的杰克逊公园。 对于西服,穆旦当然不陌生。他大学入读的是清华外国语文学系。清华是留美的预备学校,一切遵循美制,西服是着装的首选。早在1947年5月17日,穆旦参加堂姐查良锭与清华大学生物系教授沈同的婚礼,也是以一身西服出席。两年后,他一到旧金山,刚刚踏上美利坚的国土,即换上国内随身带去的西装。在着装方面,他毫无违和感地融入了美国社会的方方面面。周与良在穆旦逝世十周年时撰文回忆:“在美国读书时,经常穿一条灯芯绒或卡其布裤,上身穿一件毛衣或一件旧西服,一直穿到回国。回国后改穿蓝色中山服,一直穿到褪了颜色,袖口和底摆都磨破还继续穿。他从来不肯穿新衣服,自己从来不买。我给他买件新毛衣,他也说不要为他多花钱,有穿的就行了。我说已经破成什么样子了,还怎么穿,他说破点补补还可以穿。”(《怀念良铮》)这段话的跨度有点大,但有一点,穿蓝色中山装,那时回国以后。不过,确切地说,穆旦1953年1月回国,也不见得一到国内就换下西装。1954年11月8日,一张穆旦周与良夫妇和长子的全家福合影上,他仍旧穿着西装,打着领带,只不过,照片中的西服皱巴巴的,上面的口袋里还随随便便地插了一支钢笔,显然,为了方便,对于穿着这类细枝末节,他越来越不讲究了。  穆旦(右一)参加堂姐查良锭与清华大学生物系教授沈同婚礼 20世纪50年代,西服显然在淘汰之列,敏感的知识分子大多已收妥而代之以蓝布中山装。一股沉默却也显得干净清爽的色调悄然风行于知识群体。南开大学是知识分子扎堆的地方,穿着方面的西化,共和国成立之初尚不觉得突兀,但变化已在悄悄发生中。我们看到,1959年5月28日,周恩来访问母校南开大学,他的同学、时任图书馆馆长的冯文潜作陪。冯馆长不顾此日炎热,在大家已穿短袖的情况下,他和党委书记兼副校长高仰云仍旧一身中山装相随。冯馆长的中山装深色,还特别厚,右手下边的那个大口袋的翻盖下,方便却也低调地插着两支钢笔。 这是时代的风向,服饰的变化最是一目了然。此后,就是周与良所说的“改穿蓝色中山服,一直穿到褪了颜色,袖口和底摆都磨破还继续穿”的中年时期了。这个时期有点长,我们在难得看到的一帧拍摄于1975年11月10日天津水上公园的彩照上,大抵可以觉出,穆旦泯然饱经沧桑的老知识分子形象了。 “外文系事件”(1954)之后,穆旦低调、卑微、压抑地活着,处处小心,公开场合,话也越来越少。连年的运动,不断地下放,劳动改造,他身心疲惫,五十刚过,在夫人周与良眼里,以前那个“讲话风趣,很文静……人也漂亮”的诗人消失不见了,“从后面看,良铮已经是个老人了”。 那么从正面看呢?穆旦的老年好像是突然来临的。1976年1月19日晚上,他骑自行车赴德才里给儿子打听招工的消息,不料重重摔了一跤,伤了右腿。经诊断,为“右股骨颈外面骨折”。此后,诗人拄着双拐,在东村七十号的家里养伤。这一年的3月底,也就是摔伤两个多月后,忘年交郭保卫赴天津专程看望,“他(穆旦)穿着深色的棉裤棉袄,胡子较长也更加花白了”。郭保卫看到的是一个拄着双拐的憔悴的老人。与上年秋天的一个傍晚,穆旦“身着西服短裤和短上衣”去北京东城演乐胡同看他时简直判若两人。 晚年穆旦特别怕冷。棉裤棉袄加上没有及时修刮的花白胡子,这一切都加深了他的年老。而一架双拐,一个病残的老父形象,也保存在子女回望的深情念想中: 1976年冬的一天,父亲将写好的一封信装入信封。这又是怀着一线希望写信询问《唐璜》。他不顾天寒风冷,坚持要自己去邮局发信。我们送他出门,看着穿着蓝色旧棉袄旧棉裤,戴着一顶破旧棉帽,架着双拐的父亲,消失在阵阵的北风中。(英明瑗平《忆父亲》) 这就是穆旦留在人世的最后的形象。一个天寒风冷中的臃肿的背影。那个俊逸的神采飞扬的诗人早就沦陷在时光的催逼之中。严厉的岁月,诗人必然在默默地“独自回顾那已丧失的财富和自己”。但说真的,此时拿他跟任何一个北中国躬耕于大地的老农相比,其实也已无多形象的区别。这一形象似乎也印证了他晚年写下的名句:“……我的全部努力/不过完成了普通的生活。” 2020年8月4日 (责任编辑:admin) |