|

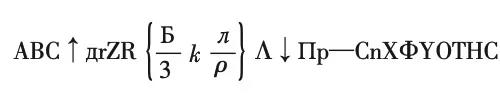

三、在何种意义上故事形态学是形式研究 如上所述,形态学一词包括结构和理念形式两层基本含义,在《故事形态学》一书中,普罗普甚至多次将结构与形式这两个词语放在一起使用,比如他说,我们应该“将整个故事分类法置于新的轨道。必须将它转向形式的、结构的标志。”虽然普罗普未对形式与结构做出明确区分,但我们推测在他看来形式就是结构之意,结构与形式只是同义反复而已,他说“‘形态学’一词意味着关于形式的学说”,紧接着又说“换句话说,指的是植物结构的学说”。可见,普罗普虽然经常使用形式一词,但他个人却认为故事形态学是故事结构的研究,以格雷玛斯(Algirdas Julien Greimas)为代表的一些学者也坚信这一点。那么,如果我们说故事形态学研究是形式研究,它究竟在何种意义上是形式研究呢?重要的是,借鉴于歌德形态学的故事形态学研究中究竟有没有形式研究呢? 形式是一个复杂的哲学概念,学者们对它有不尽相同的定义。亚里士多德告诉我们,“个别事物的所以是的是和第一实体都称为形式”。形式与质料(matter)是实体的重要组成部分,但形式有着本质的定义,质料是毫无规定性的,决定事物本质的是形式而非质料,譬如为什么建筑师能造出房屋呢?这是因为建筑师心里有着房屋的形式,他按照心里的形式将砖石(质料)垒起来就有了房屋,所以,形式是使房屋成为房屋的真正原因。正是由于形式被视为第一实体,致使亚里士多德产生形式论的艺术观,按照这种观念,艺术作品都是按照一定的形式规范加工而成的,形式是艺术品的本体而质料不是。在形式与结构的关系中,结构在本质上是形式的表现方式,“‘形式’(eidos)一词源于动词idein(看见或观看),它可以表示用肉眼所见到的一物之外观或形状(shape),也可以表示用灵魂之眼所见到的一物之内在结构或本质(essence)”。 在《故事形态学》中,普罗普将神奇故事归类为阿尔奈划分在300-749号的故事,他发现神奇故事具有双重特性:“一方面,是它的惊人的多样性,它的五花八门和五光十色;另一方面,是它亦很惊人的单一性,它的重复性。”比如: 1.沙皇赠给好汉一只鹰。鹰将好汉送到了另一个王国。 2.老人赠给苏钦科一匹马。马将苏钦科驮到了另一个王国。 3.巫师赠给伊万一艘小船。小船将伊万载到了另一个王国。 4.公主赠给伊万一个指环。从指环中出来的好汉们将伊万送到了另一个王国。 以此,普罗普察觉到故事之间类同性与重复性的主要原因在于故事中角色行为的不断重复,“变换的是角色的名称(以及他们的物品),不变的是他们的行动或功能”。此后,他又进行了两次抽象工作:把故事中所有人物抽象为7个角色;把人物行动抽象为31个功能项,如外出(e)、禁止(6)、破禁(b)、刺探(B)、获悉(w)等。功能项和角色与“联结成分”以及“缘由”等辅助成分合力建构起神奇故事的形态。 在形态学研究中,描述神奇故事“是什么”必须要认识它的本质,神奇故事究竟是什么?为什么它是这个“什么”?只有看清神奇故事的本质,才能认清和确定这一故事类型不同于其他故事类型的区别性与个体性特征。通过研究100则神奇故事,普罗普看出了它们的不变因素——功能项。对于神奇故事这一故事类型而言,功能项的分量很重,它甚至可以关乎神奇故事的“存亡”,即设若我们悬置神奇故事的来源、语境、讲述者、听众、演变以及故事中的“联结成分”等其他组成成分,而只关注功能项这一个组成成分时,神奇故事依然具有区别性特征,但如果我们去除功能项,神奇故事可能就会丧失其个体性特征。在这个意义上,普罗普指出,角色的功能“构成了故事的基本组成成分”。 可见,功能项是使神奇故事成为神奇故事的东西,它是神奇故事的本质,也是神奇故事的形式。按照亚里士多德的说法,形式是事物“所以是的是”,我们认识事物的本质,就是在认识事物的形式。但“事物的‘形式’不仅是一个同名的东西,而且是用公式(‘逻各斯’)表示的定义”。从普罗普给神奇故事下的定义可以看出:作为不变因素的功能项确实被视为是神奇故事的本质和形式,“神奇故事就是那种建立在上述各类功能项有序交替之上的叙述”。形式与质料相互依存,相对而言,情节在这里只是神奇故事的质料,不具有本质规定性,而作为形式的功能项却赋予神奇故事以神奇故事的名称,使它由潜在的神奇故事,即以神奇故事的个别属性(如神奇的对手、神奇的妻子等)来定义的神奇故事变成现实的、自足的神奇故事。 “事物的本质就是决定事物发生和发展的必然‘规律’。”在故事形态学中,功能项的这种形式即本质规定性主要通过确定神奇故事的类型体现出来。普罗普是如何确立神奇故事分类标准的呢?其一,他先根据功能项的组合来确定神奇故事的类型,“这些具有相同功能项的故事就可以被认为是同一类型的。”其二,为了使分类标准更加完备和科学,他又根据功能项的代码在故事中的排列顺序整合出神奇故事的总结性图式:  普罗普得出结论,神奇故事就其形式而言如此同一,“材料中的所有故事都可以归入这个图式。”运用图式,“就可以绝对准确而客观地将该类别与其他类别区分开了。”总结性图式作为神奇故事的统一规律虽然“十分出人意料”,但普罗普却将其视为故事本身,“解释这个现象自然不是我们的事,我们要做的只是确认事实本身。”随着分类标准(功能项的组合或图式)的确立,神奇故事的描述工作也得以完成,神奇故事就是功能项构成一致的那一类型的故事,“所有神奇故事按其构成都是同一类型。” 普罗普指出,功能项是通过“对成百上千个例子做对照、比较、逻辑定义的途径得出的。”如果是这样的话,在生成的意义上,作为神奇故事形式的功能项就是内在于100则故事之中的现成对象,是叙事的直接构成成分,故而是不能与故事的情节质料相分离的。但功能项必须在组合中才有生命力,如果以功能项的组合(composition)去划分故事类型,情况就不一样了。 功能项的组合具有跨文本性,它们已经超出了一个具体的故事实体而散见于100则故事文本中,“由31个功能组合而成的形态,就像是索绪尔心目中完美地存在于每个人头脑中但不是完美地存在于某个人头脑中的完整语库”。也就是说,功能项的组合不是被绑定在某个特定的故事里,即它不会在任何一则神奇故事中充分的、完满的被展示出来,而是必须出现在100则故事中。功能项的组合已经不能简单地视为功能项与功能项的结构连接,我们应该在整体分类的意义上审视这一现象,也正是在整体分类的意义上功能项的组合才能真正发挥价值。而功能项一旦组合起来使用就与故事的情节质料脱离了关系,从而走向了纯形式的“意识”。对此,普罗普这样说:“组合是稳定的因素,而情节则是可变的因素……在事物世界不存在一般概念的水平上,组合不是一种现实的存在:它只是存在于人的意识中。但正是借助于一般概念我们认识了世界,揭示了它的规律从而学会把握它。” 普罗普自己没有说明,其实,他的思维有一个动态的上升过程,即他先是从100则神奇故事中抽取出它的本质(形式)因素——功能项,又根据功能项的组合来确定神奇故事这一类型故事的自足标准,而后他的思维最终“着陆”在人的意识上,意识成了故事形态的最高规定者。这种动态思维一方面是出于形态本身“是一种动态,是不断变形中的事件”。就像植物从胚芽到花蕾、花瓣再到叶子要发生变形一样,神奇故事也是多变的,但不管如何多变,它们都遵循一个不变原则——作为意识的功能项组合。在这里,普罗普所谓的意识就合乎歌德的“理念”,即它虽不在故事中,却是故事变形的范导原则。另一方面的原因在于形态学虽然是对事物本质和形式的研究,但形式并非是静止的,而是不断地实现活动,“质料对形式的追求是一个逐层上升的过程,但根据亚里士多德的有限性思想,它不可能无止境地进行下去。‘目的’即是其界限,最高目的——纯形式——是质料→形式这一过程的终结点。”与此相类,普罗普将功能项的组合定位到人的意识层次,但意识就其自身而言与故事毫无关系,从而是一种纯形式的存在。 综上,普罗普的形态学研究不是一般的经验研究,正如他自己在后来的《神奇故事的结构研究与历史研究》一文中所言,虽然自己是个注重精细观察并有条不紊地对现象进行研究的经验论者,但同时也是一个能在零散事实中发现规律的“哲学家的经验论者”。虽然功能项在研究顺序上是经过“十分经验化、具体化、细致化”的工作得出的,但在研究目的上,它却走上了意识即纯形式之路。英国学者安东尼·肯尼(Anthony Kenny)指出:“形式个体化地、与质料相结合地存在于现实的马中,而普遍地、与质料相分离地存在于我的心灵中。在第一种情况下,它是在自然中的存在,而在后一种情况下,它是在意向中的存在,即心灵中的存在。”由此推知,功能项的组合最终是一种理想类型或观念类型,它要靠人的意识和观念去认识与把握。 四、形态学分类法的有效性 在普罗普之前,“基于形态学的故事分类学还没有建立起来”,因而普罗普选择将研究建立在阿尔奈的分类成果——神奇故事上,在阿尔奈的分类中,神奇故事隶属于普通民间故事,故而是一个二级分类。普罗普说自己“绝对无意于研究故事这样一种复杂多样体裁的所有样式。书中考察的只是迥然有别于其他故事样式的一种样式,即神奇故事,而且只是民间的”。很明显,与阿尔奈不同,普罗普无心对民间故事作类型划分并寻找它们在不同地域变动的生活史,他只关注神奇故事这个二级分类本身,并努力描述它的本质——功能项。所以,普罗普的形态学并非在研究对象上,而是在视角和方法上是一个新发现。的确,相较于类型—情节(数不胜数)分类法,固定数目的功能项(31个)减少了分类的主观性与经验性,更为明晰、科学、严整。并且,功能项组合能保证对神奇故事这一个故事类型有效,同时,作为一个尺度,它能够将神奇故事与其他故事类型区别开来,从这个意义上说,普罗普建立了一个故事分类的标准。 但普罗普的故事形态学研究也受到一些研究者的批评。如列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)认为,普罗普的研究过于形式主义,除了从具体故事中剥离出一套抽象的形式关系(功能项、角色)之外,其余的东西,比如故事内容、作品与上下文(语境)的关系等形式的对象都被他毁坏了。并且,“人们从具体走到了抽象,但却不再能够从抽象回到具体”。斯特劳斯可能说出了很多批评者的看法。丹·本-阿默思(Dan Ben-Amos)指出,普罗普的形态学研究是理想类型的研究,但“不管我们是否愿意,这一现实带我们绕了一圈,又回到民俗学中类型分析危机的起点。也许这趟短途旅行的唯一收获就是意识到,在这一问题中‘理想类型’可能正是罪犯,而不是解决方案”。 列维-斯特劳斯和丹·本-阿默思的说法仍有商榷余地。列维-斯特劳斯批评普罗普的研究是形式主义研究,但正如普罗普的回应所言,并非所有的形式研究都是形式主义研究,我们在上文也指出,形态学研究并没有完全舍弃故事的质料与内容。并且,普罗普抽象出的功能项及图式等概念并非无法在材料中复原,近几十年,国外有不少研究者借助计算机和普罗普的功能项与图式概念人工生成故事,为图式的实际应用做出不少努力。而对于丹·本-阿默思的指责,我们应该认识到,理想类型及其分类法试图解决民间故事分类逻辑不严谨的状况,它为分析性的、规则性的故事分类标准的建立提供了可能性,刘魁立的《民间叙事的生命树》一文以及李扬的《中国民间故事形态研究》一书都是神奇故事规则性研究的典范。可见,故事形态学这种本体性、规则性的研究存在推广的可能,对它的研究还不到划上句号的时候。 (文章来源:《民族文学研究》2021年第5期注释从略,详见原刊) (责任编辑:admin) |