|

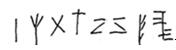

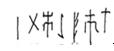

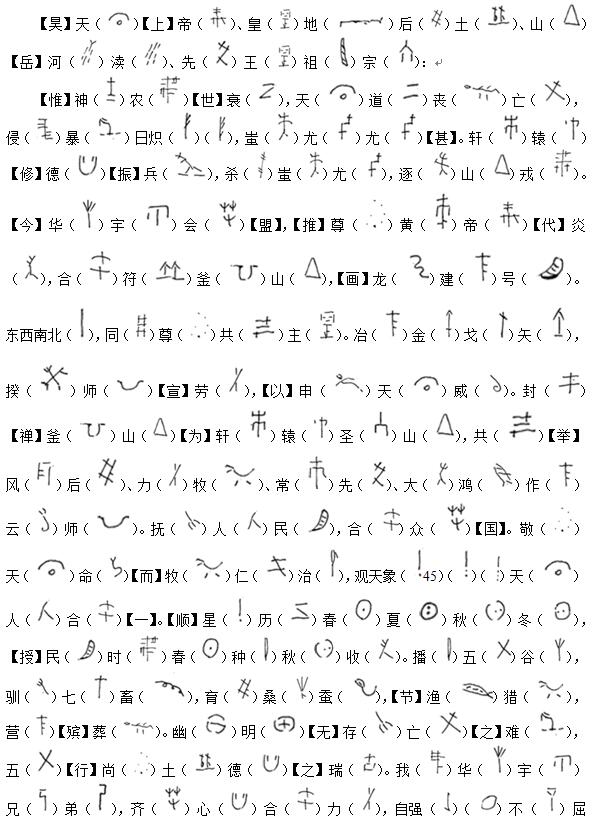

摘要:本文通过深入研究,论证了徐水釜山岩刻符号是古代先民的文化遗留,是我国进入新石器时代的原始文字,它们与甲骨文、金文有着内在的传承关系,是5000年前黄帝釜山合符昭告天地的祝文。 关键词:徐水釜山 岩刻 原始文字 祝文 徐水釜山文化研究会常务理事靳凤云先生(徐水县政协原副主席)1978年摹写了釜山石龙身下东山洞中的岩刻符号,该洞口向西,洞深3.5米,洞宽2.4米,岩刻符号分别刻在洞的北、东、南三面洞壁上,共三片,岩刻符号195个,除去重复的还剩109个。这些岩刻符号布局随意,排列不规则,分不出行距。靳凤云同志在研究时做了如下排列:  对于这些岩刻符号我做了如下探索,以就教于方家。 一、釜山岩刻符号的文化分布。 按着新石器时代的考古学文化的年代序列,检视釜山岩刻符号与相关考古学文化的关系和联系。 1、与贾湖类型的甲骨符号的联系 20世纪80年代中期,考古学者在黄淮之间的河南舞阳贾湖遗址,发现了中国“文字的最早源头”,即刻在甲骨、陶器和石器的符号。其中两例刻在龟甲上,分别与甲骨文中的“目”和“日”字相同,与釜山岩刻的108和4号相同,另一个陶符“十”字形与91号相同。发掘者认为这些符号与甲骨文存在着直接或间接的关系,具有原始文字的性质,并与占卜有关。[1]贾湖文化的年代为公元前7000——公元前5800年。 2、与仰韶文化陶符的联系 20世纪50年代,在西安半坡遗址共出土了113件刻有符号的陶片,刻符达34类。这些陶文与釜山岩刻的形体、结构基本相同,多数是由竖、横、斜、叉等笔画构成。其中,  分别与釜山岩刻的56、2、48、91、5、7、49、23号相同。 分别与釜山岩刻的56、2、48、91、5、7、49、23号相同。 1972—1979年,在陕西临潼姜寨遗址又有类似发现。属于姜寨一期的有102例,其中  与釜山岩刻的56、48、37、3、49、35、91号刻符相同。[2]p(29)姜寨一其年代相当于半坡遗址阶段,约公元前4800—公元前3600年。 与釜山岩刻的56、48、37、3、49、35、91号刻符相同。[2]p(29)姜寨一其年代相当于半坡遗址阶段,约公元前4800—公元前3600年。 3、与大溪文化的联系 20世纪80年代早期,在湖北宜昌杨家湾遗址发现了74块带刻字的陶片,有些刻符和釜山岩刻相同,如 4、与双墩遗址的联系 1985年,在淮河流域的安徽蚌埠双墩遗址出土了296件带陶文的陶片。其中 5、与马家窑文化的联系 1974—1978年在青海乐都柳湾遗址发现了目前为止所有史前符号中数量最多的陶符,共679件。其中,674种均为几何型符号,只有5种为动物形符号。种类共139种,其中 6、与龙山文化的联系 龙山文化是最重要的晚期史前文化之一,分布范围较大。根据梁思永先生的“三叠层”理论,在商代文化层之下,直接叠压着龙山文化,在龙山层之下又直接叠压着仰韶文化层。与古史相对应,可以说龙山文化即夏代文化,仰韶文化即五帝文化。在北方有山东、河南、河北、陕西和陶寺龙山文化,在南方有湖北(石家河)和湖南龙山文化。龙山文化的陶器符号尚不多见。 1979年,河南省淮滨肖营发掘一座沙堆墓葬,出土了刻有7种符号的陶器。这7个符号中 7、与良诸文化的联系 20世纪30年代中期,良诸遗址中发现9种陶符,其中 上面,我们不厌其烦地检视了釜山岩刻与史前考古文化中陶符的关系和联系。可以看出,釜山岩刻符号与新石器时代考古发现的陶文一样,是古代先民的文化遗留。 二、徐水釜山岩刻是“合符釜山”弥足珍贵的原始文字记录 我国新石器时代中晚期的考古证明,凡是出土或发现较多陶符的文化遗址,都是原始部落聚居和公众活动中心。这些遗址中不仅有先民的大型聚落、粮食的窖藏、饲养牲畜的圈栏、公共墓地、制陶的窑场,而且往往是部落首领居住、集会、祭祀的重要场所。如目前所知最早使用刻符的磁山文化(距今8000年)发现数百个密集分布的储粮窖穴,内有大量腐朽的粟粒。有学者推算,当时收获的新鲜谷物可达十几万斤以上。[7]在这处遗址中还发现石铲、石镰、石磨等成套农具。西安半坡遗址出土了113件刻有符号的陶片和陶钵,陶符达34类。这是由两组民居群落和大房子构成的大聚落。临潼姜寨遗址中心广场周围5个民居聚落,各个聚落建有大房子,出土了102例陶符。出土陶符较多的秦安大地湾遗址约一平方公里,中间有“殿堂式”大房子面积超过100平方米,前堂后室,有左右侧室,已具有早期宫殿性质。[8]p(96)出土了被称为“象两个或更多单个部首构成的会意字‘ 试想一想,如此众多的人口,如此巨大的生产规模,如此繁盛的物品,农、牧、渔、猎、制造诸多的生产、管理、收储、分配,大型城邑、宫室的建筑设计、农时节气与日历的推演、祭祀仪式程序的设定,单凭经验心记或者结绳记事等手段肯定是无济于事的。随着生产的发展,社会分工的扩大,必然需要“创立文字”,实现“法度章焉”(《汉书?律历志》)。《易?系辞》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。百官以治,万民以察。”许慎《说文解字?叙》云:“及神农氏结绳为治而统其事,黄帝之史仓颉初造书契。”伪孔安国《尚书序》则云:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦、造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”《后汉书?律历志》:“大桡作甲子,隶首作数。二者既立,以代日表,以管万事。”这些古人的记载,是不可否认其历史价值的。正如骆宾基所指出的:“我国上古有文字记载的历史应上溯到炎黄五帝时期”(《金文新考》),大量出土的陶符正是原始文字的实物实证。所以说,否认从新石器时期中期(距今9000年)到商代晚期数千年使用传承的刻画符号为原始文字,那就陷入了史前文明虚无主义的错误,也是不符合历史真实的,正是这些发轫于9000年以来的原始文字奠定了华夏文明起源的历史进程。 徐水釜山岩刻中的许多原始文字从时间上说,从9000年以来就流传沿用,从地域上说在古黄河流域、淮河流域和长江流域乃至更广大地区,共识同用,为什么会集中出现在徐水釜山岩刻中?这是使得我们深思的问题,答案是不言而喻的。黄帝会盟四方,合符釜山就在徐水,徐水釜山是合符活动的中心。根据靳凤云先生关于石龙身下东山洞的109个岩刻符号“手法及刻痕深浅度是一致的”的意见,岩刻原始文字(石龙身下东山洞中的)似应为一人所刻,是合符釜山伟大庆典活动弥足珍贵的记录。 三、徐水釜山岩刻原始文字和中国古代文字是一脉相承的文字体系 既然徐水釜山岩刻是原始文字,那么,这些原始文字与中国古文字诸如甲骨文是什么关系呢?我们认为,甲骨文是由原始文字发展演变形成的,是与釜山岩刻一脉相承的后裔字。一是釜山岩刻符号和甲骨文都是以象形为基础。徐水釜山岩刻符号多为象形原始文字,它们是由古代先民在创造原始文字时通过“观象于天,观法于地”,逐渐认识并仿象周围世界的万事万物,“近取诸身,远取诸物”创造出的象形符号。目的是用以帮助记忆和交流。“在文字产生的初期阶段,不以客观事物为依据的随意刻画,不可能成为具有共识的标记或符号。”“一切原始符号不论其物象是否可辨,即不论在我们眼里是抽象还是具象,最初都是本于物,都是象形字。”[10]p(117、141)正如许慎《说文解字?叙》中所说:“仓颉之初作书,盖依类象形。”二十世纪初,孙诒让称陶符为原始象形字,甲骨文为省变象形字。(《名原》第5页)对此,来裕恂(1873-1962)说得更清楚:“地球各国文字之始,无不由于象形。古代未开化之土地,人类知识未进,经验亦狭隘,故言语不完全,往往动作身体、摹拟容态以表意,而文字遂取则于此。故未有文字,先有言与意,有思想而后有言语,有言语而后有文字。当其初始,无异绘画。惟画图其形,书取其象。[11]p(29) 其二甲骨文与釜山岩刻符号存在源流关系甲骨文和釜山岩刻中许多字形式相同或相似,如下表:  (此表是依据《苏美尔·埃及及中国古文字比较研究》表11陶符与甲骨文同形例制作的) 类似的例子还可以举出许多(后边还要谈到)。目前学术界对于陶符和甲骨文相同或相似性认为二者存在源流关系的看法是趋同的。不仅如此,有些学者还认为商周青铜器族名金文,不仅在性质、功用上,而且在形式和内容上也与陶符有源流关系。[10]p(112) 其三,中国古文字是中国原始文字的近亲后裔 从世界几种古文字体系起源的研究中已知,只有中国古文字是由原始文字(陶符)孕育演化而来的,是中国原始文字的近亲后裔。在这个几千年漫长的孕育演化过程中,我们的祖先经过生生不息的观察思索、交流融合、借鉴和创新,最终实现了嬗变和飞跃,形成了根植于华夏民族古老文明的特殊的文字体系。传承华夏文明根脉的芸芸众生,他们的名姓永远地消失在远去的岁月里,而名标青史的却廖若晨星。传说伏羲氏命朱襄造书契,《隋巢子》说“史皇产而能书”,《世本》云:“沮诵、仓颉作书”,《荀子》说:“作书者众,而仓颉独传”。 关于汉字的性质问题,不仅是对汉字体系的评价,而且涉及到对东方文明的基本认识问题。西方人在十九世纪提出“文字发展三段论”,即“图画文字→ 表意文字→ 表音文字”。认为欧洲表音文字最先进,这是欧洲资本主义进行殖民扩张历史条件下的产物。对此,唐兰先生曾说过:“中国的文字是特殊的,在一切进化的民族都用拼音文字的时期,她却独自应用一种本来含有义符的注音文字。在最古的时候,中国文字本也是图画文字,但至迟在三千五百年前,已改成了注音文字,而这种文字一直到现在还活着,被全中国的人民,以及她邻近的地方使用着。”[12]p(2) 四、徐水釜山岩刻是仓颉所作黄帝“合符釜山”昭告天地的祝文 古文字学家孙常叙认为“文字是写词记言的,要看它能不能按照语序一个词一个词的写话记言。能,便是文字;不能,那便不是。”(《殷墟甲骨文实用字典?叙》)这种观点,与文字产生和发展的历史不相吻合。事实是文字在语言之后经过了相当漫长达数十万年才产生的。文字记语言、表思想是随着文字由少到多,由简单到复杂逐渐完备起来的。当时低下的生产力造成精神产品的生产比物质产品的生产更为滞后和缓慢。所以在文明起源阶段,原始文字不可能具备逐字逐句地完全记录语言的功能,而只是记录语言中的主要成份,把语言中的主要部分的形、音、义表现出来。因此,把记录语言功能尚不完备的原始文字排斥在文字范围之外是值得商榷的。 下面解释这些原始文字的形、音、义。  ”,有多种变体字,从人从玉,像人佩环玉之形。《礼记》:“步行则有佩环之声。” ”,有多种变体字,从人从玉,像人佩环玉之形。《礼记》:“步行则有佩环之声。” 釜山岩刻布局上看起来似乎杂乱无章,其实是按照我国远古时代的古人方位观念排列的。据研究,我国史前先民通过五方方位来表示五以内的数的顺序,其法如下:数数的人按正位背北面南站着,数数时先指背面(北)为开始,表示第一;再指前面(南)为其次,表示第二;再指左边(东)为第三;再指右面(西)为第四;最后指着自己站立的位置(中央)表示第五。如果超过五的数,又按原来的顺序重复一遍,后北为六,前南为七,左东为八,右西为九,中央为十。这就是五行和《河图》所反映的史前先民的方位顺序观念。[13]p(51)(参看《华夏考——詹鄞鑫文字训诂论集》第51页) 通过以上分析,可以看到,徐水釜山岩刻是仓颉所作的黄帝在釜山合符诸族的昭告天地的祝文。 (祭仪开始,迎神。燔烧祭坛上的木柴,将礼玉和毛色纯正的牛羊等祭品置于火上炙烤,使气味达于天庭,请天地神祗来享。黄帝率诸首领面南朝天三跪拜,伶伦指挥高奏《云门大卷》舞乐,仓颉宣读祝文:)   徐水釜山岩刻,不仅是对石头的雕刻,而且是对时光的雕塑。今天这个承载中华五千年文明根脉的岩刻放射出人文初祖的光芒,向世人宣告,所谓黄帝“有典有策”的记载不再是传说,不再是神话,不再是古人的作伪,不容许再遭怀疑,再被否定。她让世人清楚地看到,中华文明的精髓那样古老而今又如此鲜活,值得我们世世代代瞻仰和回味。 参考文献: [1] 河南省文物研究所.河南舞阳贾湖新石器时代第二至第八次发掘简报[J].文物.1989.(1). [2] 杨晓能.另一种古史[M],北京:生活读书新知三联书店出版发行.2008. [3] 佘秀翠.宜昌杨家湾在新石器时代陶器上发现刻划符号[J].考古.1987.(8). [4] 徐大立. 蚌埠双墩新石器遗址陶器刻划初论[J].文物研究.1989.(5). [5] 何尺行.杭县良渚镇之石器与黑陶[M],上海:民国.1937. [6] 张明华、王惠菊.太湖地区新石器时代的陶文[J].考古.1990.(10). [7] 严文明. 农业起源与中华文明,光明日报,2009.1.08. [8] 苏秉琦.中国文明起源新探[M],北京:商务印书馆.1997. [9] 顾春. 中国最早朝代或将改写,光明日报,2009.12.03. [10] 拱玉书、颜海英、葛英会.苏美尔、埃及及中国古文字比较研究[M],北京:科学出版社.2009. [11] 来裕恂.汉文典注释[M],天津:南开大学出版社.1993. [12] 唐兰.中国文字学[M],上海:上海古籍出版社.1979. [13] 詹鄞鑫.华夏考——詹鄞鑫文字训诂论集[M],北京:中华书局.2006. (作者系保定职业技术学院原党委书记、教授) (责任编辑:admin) |