|

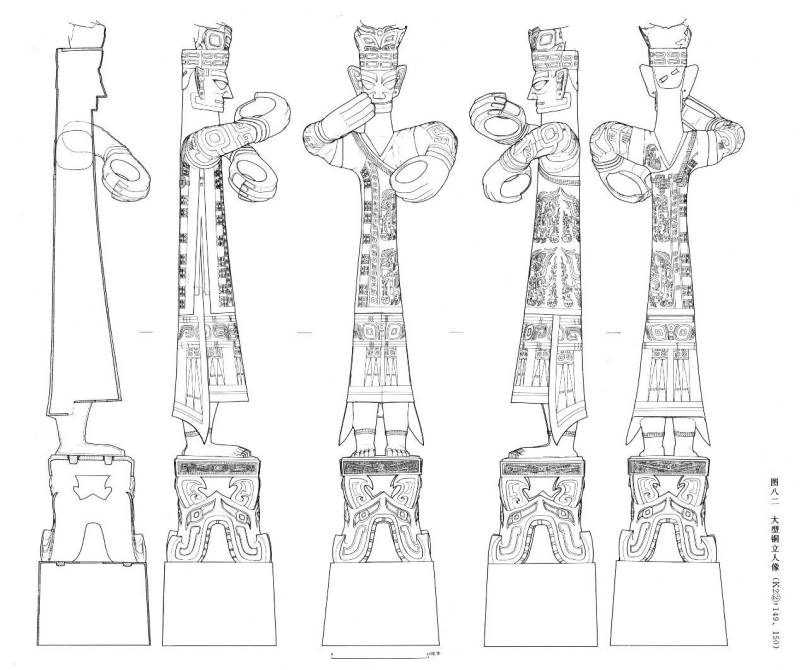

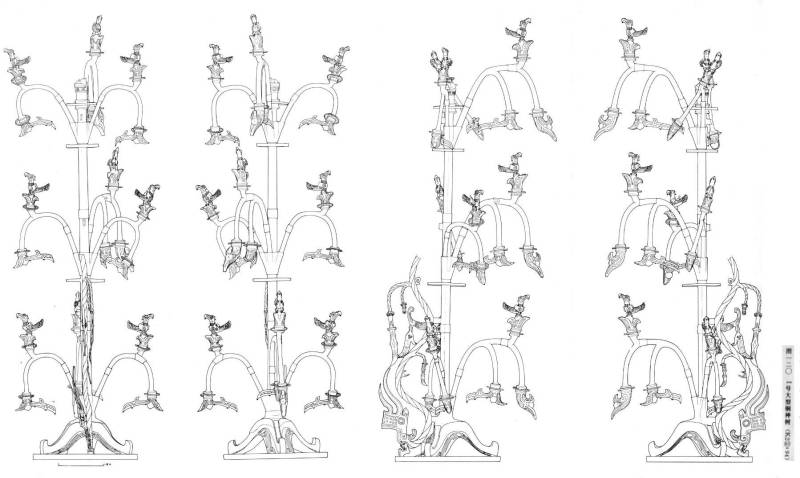

三星堆遗址的重大考古发现代表了中华文明多元一体发展进程中的重要一环。出土文物种类丰富,除了展现日常生活面貌的陶器、石质工具之外,还包括铜器、金器、玉器、象牙、丝绸等品级较高的遗物,构成了三星堆文明的核心内容,且主要见于八个特殊的“祭祀坑”之中。其中丝绸是三星堆遗址最新发现的一类物品,尤为引人瞩目。  三星堆遗址二号坑(K2)出土丝绸残留物 作者/供图 通过重新排查一、二号坑部分出土物,研究人员在铜眼泡、铜尊口沿、铜蛇形器、铜人头像等13类器型、40多件器物上发现大量具有平纹、斜编组织结构的丝绸残留物。在新近发掘的六个坑中,目前已有三号坑、四号坑、六号坑、八号坑发现丝绸残留物或能够佐证丝绸残留物存在的丝蛋白信号存在。从形貌上来说包括绢、绮和编织物等不同的品种。三号坑和八号坑中已发现两种不同风格的绢,其中前者较为稀疏,后者较为密实。在二号坑出土的一件铜眼泡上发现有绮的残留物。  三星堆遗址祭祀区四号坑(K4)出土丝绸残留物 作者/供图  三星堆遗址祭祀区八号坑(K8)出土丝绸残留物 作者/供图 三星堆遗址丝绸的出土背景可以概括为五个方面。第一,仅见于三星堆地点六个特殊的“祭祀坑”,与丝绸共存的遗物均为当时的高等级物品,包括铜容器、铜像设、铜挂饰、玉石礼器及仪仗器、金面罩及金饰、象牙及象牙雕、海贝等。此外五号坑和七号坑的发掘和研究工作还在进行,埋藏遗物中不排除也包含有丝绸。第二,大多为已经炭化了的丝绸残痕,未见完整形态的丝绸制品。最大的一块样品发现于八号坑,面积不足1平方厘米。第三,出土位置包括附着在器物表面、包含在灰烬层里、包含在填土里3种情况。附着在器物表面的样本量最多。灰烬层里发现的丝绸以四号坑为代表,填土里则以六号坑发现的丝蛋白信号最值得注意。第四,有丝绸附着的器物仅限于铜器,而同坑共存的玉器、金器、象牙制品等器物表面尚未发现。这种偏差可能与目前观察与检测的数据量不够有关,也可能表明在各类高等级物品中只有铜器普遍需要用丝绸包裹。第五,可观察到形貌的丝绸残留物包括绢、绮和编织物等不同的品种,丝织技术已经较为发达。  大立人像 K2②:149、150 作者/供图  铜大立人像线图K2②:149、150 作者/供图 丝绸并非日常生活用品,在历史早期主要事鬼神而用之,有着特殊的含义。从出土背景来推断,三星堆遗址丝绸的用途可能包括祭服与祭祀用品两类。 二号坑出土有一件与真人大小相近的身着华服的铜带座立人像,头戴高冠、身着华服、立于高台之上,所代表的人物形象社会地位很高,不排除就是三星堆王国中的宗教首领或大巫师之属。三星堆丝绸工艺已经比较成熟,组织结构上来说至少包括平纹织物、斜编织物,完全能够生产出丝绸服饰。但无论原料还是丝织技术,丝绸服饰不可能会普及,而为处于社会金字塔顶端的某些少数群体所独享,既是珍贵资源与技术的垄断,也是特殊身份地位的象征。大立人像所代表的大巫师正是这样的群体。因此,这位正在举行祭祀活动的大巫师形象,身上所穿的华丽服饰很可能就是丝绸制品。 丝绸作为祭品可能有两种形式,一是作为祭品直接献给神灵,二是作为助祭品,包裹青铜器或玉石器等祭祀礼器。这两种形式在三星堆遗址中都可能存在。 研究人员在三星堆遗址四号坑的灰烬层里检测出丝绸。有几个考古现象值得注意:一是倾倒的灰烬层铺在器物层之上,从坑的东南角向其他方向倾斜;二是灰烬层包含内容丰富,除了大量的竹木炭屑,还包含有陶器碎片、金箔片、铜渣、红烧土颗粒等遗物。这些现象表明,灰烬层可能是在四号坑填埋不久前经过燃烧所得。一、二、三、四、七、八号坑埋藏遗物皆呈现出象牙在上层、铜器在中间层、玉石器在下层的趋势,不同坑出土的遗物又可拼对,显然是有意而为之的。加之这些坑相对集中地埋藏在一个不大的区域内,方向具有一致性(其中七、八号坑短轴方向为南偏西,其他坑长轴方向为南偏西)。表明这些坑的形成尽管不是为了单纯地祭祀,但在器物埋藏过程中应该也是会举行一些仪式性活动的,包括对部分遗物的有意损毁,以及对丝绸的燃烧。四号坑灰烬层可能就是这样的仪式性活动的产物。 三星堆出土的丝绸残痕,在铜面具、铜人头像、铜容器等不同器类上都有发现,而这些遗物无疑属于与祭祀活动有关。丝绸普遍发现于不同种类的铜器之上,既有可能是包裹这些祭祀相关用品,处于辅助地位;也可能是祭品,与铜器处于同等地位。丝绸属贵重物品,目前仅发现于几个特殊的“祭祀坑”之中,充分说明它在三星堆文明祭祀体系中占有重要地位。  大铜树 K2②:94 作者/供图  大铜树线图K2②:94 作者/供图 丝绸是沟通祖先与联系天地的中介。《礼记·礼运》记载:“治其麻丝,以为布帛,以养生送死,以事鬼神上帝,皆从其朔。”而随着丝织业的发展,丝绸蕴含的文化意义彰显,所赖以存在的蚕和桑也被赋予了神圣的色彩。扶桑正是被神话了的桑树,而三星堆遗址二号坑出土的Ⅰ号青铜神树可能就是扶桑的实例。沿着扶桑树上下是沟通天地的途径之一,这棵铜树上的爬龙蜿蜒而下,正表明它是从天上来的。蚕与桑的神圣性质,正在于蚕丝制品生产的发展,以及蚕丝制品在使用过程中精神文化意义的凸显。  战国铜壶上的采桑图 作者/供图 四川地区经考古发掘出土的与丝织业有关的实物及图像资料不多。1965年在成都百花潭中学发掘的十号战国墓,出土一件嵌错宴乐水陆攻战图的铜壶,图像第一层右面一组为采桑图,人物皆着长裳,上部有桑树两株,枝叶茂盛,每株上各有两人用篮采桑,下有人用篮运桑,另有一人歌舞助兴。展现出战国时期四川地区丝织业发展的繁荣景象。三星堆遗址发现的3000多年前的丝绸残留物,表明至迟在商代西南地区四川盆地已经步入丝绸时代,且丝织业有了一定的发展。但由于丝绸实物不易保存,考古发现具有偶然性,现在还难以勾勒出先秦时期古蜀地区丝织业的发展轨迹。 三星堆遗址出土的丝绸是目前四川盆地乃至西南地区发现的最早的丝绸,对于充分认识我国早期丝织业的发展以及在西南地区的传播提供了重要材料,也为蜀地繁荣的丝织业的发展提供了一个早期的源流。丝绸与青铜器、金器、玉石器及象牙等贵重物品共同发现于三星堆“祭祀坑”之中,特殊的出土背景对于正确解读丝绸的用途、功能及文化意义提供了一把钥匙,也将帮助我们更全面地认识三星堆文明的经济水平、纺织工艺、祭祀体系、社会信仰。丝绸在中华文明起源和早期发展阶段发挥了重要作用,但目前中国商代及以前的丝绸实物发现还很有限,研究也很薄弱,三星堆或许是一个突破口。 (作者单位:四川省文物考古研究院) (责任编辑:admin) |