廖久明:《罗曼·罗兰评鲁迅》相关问题考

http://www.newdu.com 2024/11/07 04:11:58 《现代文学学刊》 廖久明 参加讨论

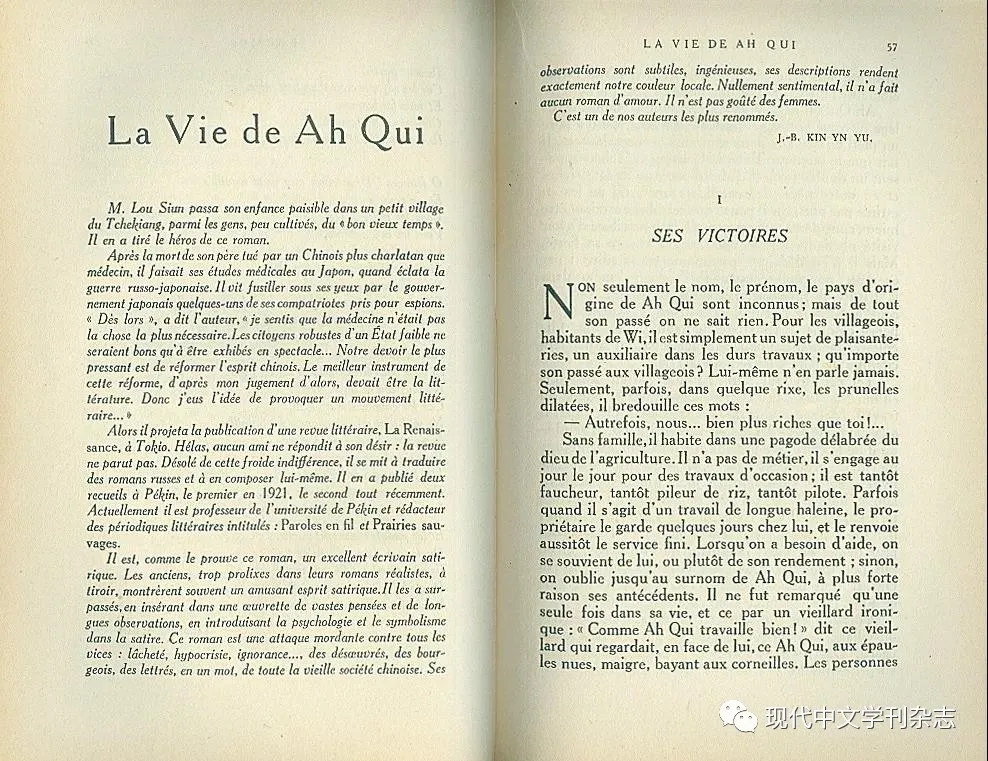

关键词:敬隐渔 学人读旧 论及《阿Q正传》的国际影响,人们经常引用《罗曼•罗兰评鲁迅》中的话:“这是充满讽刺的一种写实的艺术。……阿Q的苦脸永远的留在记忆中的。”1该文发表于1926年3月2日《京报副刊》第426号,此时法译本《阿Q正传》尚未在《欧洲》(即《欧罗巴》)第41、42期(1926年5月15日、6月15日)发表。该文除开篇、结尾两段外,其余部分只是照抄全飞的“法国来信”。人们普遍认为柏生是《京报副刊》主编孙伏园笔名,2笔者认为本文作者应该是孙福熙,3如果该观点成立,意味着孙福熙曾经使用胞兄孙伏园的笔名柏生发表文章。人们一度认为全飞是孙伏园胞弟孙福熙,4不过,据《敬隐渔文集》编者、《敬隐渔传》著者张英伦考证,全飞是孙福熙写作的《介绍韩敖君》中的韩敖。5尽管张先生对全飞即韩敖的考证可信,却至少还有三个问题需要考证。  《郭沫若学刊》2015年第1期发表的敬隐渔和罗曼罗兰“合影” 一、《罗曼•罗兰评鲁迅》作者及韩敖来信可信度考 《罗曼•罗兰评鲁迅》的全文为: 昨接全飞先生由法国来信,中有一节关于罗曼•罗兰评鲁迅先生的《阿Q正传》的: “鲁迅先生的《阿Q正传》,由一位同学敬君翻成法文,送给罗曼•罗兰(RomainRolIand)看,罗曼•罗兰非常称赞,中有许多批评话,可惜我不能全记,我记得的两句是:C’estunartréalisteavevéD’ironie……Lafiguremisérabled’AhQrestetoujoursdanslescuvenir(这是充满讽刺的一种写实的艺术。……阿Q的苦脸永远的留在记忆中的)。 “这篇译文将在杂志上发表,我当买来寄你一看。不过译者敬君中文不甚好,恐与原意有许多不合处。而且据他说他删了二三页。这实在是不忠实的地方。 “又,罗曼•罗兰不懂得为什么叫‘阿Q’,即敬君亦不懂。在我自己推测,鲁迅先生所以名为‘阿Q’定有涵义的。不知你以为如何,你曾听鲁迅先生说过否。 “又,敬君同时翻一篇郭沫若的东西,罗曼•罗兰谦虚的说他不晓得好处,或者好处在中文里边吧。所以我们看来,罗曼•罗兰对于‘阿Q’的称赞不是谀词。我们数人,平日爱看鲁迅先生东西的,得了这个消息非常欢喜。因为你是如此爱读鲁迅先生作品的,所以特写来告诉你。” “阿Q”的涵义,据我所知,已经详细解释在第一章里。也许这正在被删去的二三页中。《阿Q正传》的地方色彩是很浓厚的,我不知道敬君是不是“某籍”人,倘是某籍人一定更易了解些。但无论如何,敬君与鲁迅先生到底同是某国人,总不会再像《好逑传》一样被称为“鲁迅大老爷”了罢。6 首先说明的是,该文收入中国社会科学院文学研究所鲁迅研究室编《1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编》第1卷(中国文联出版公司,1985年,第155—156页,以下简写为《汇编》)时有以下错误:不但将“RomainRollmand”印成“RomainRellmand”,并且将“avevé”印成“arevé”,将“d’Ah”写作“dáh”,将“toujours”印成“toujour”。 笔者最初是通过张英伦的《敬隐渔传》读到该文的,写作本文时引用了收录于《汇编》第1卷的《罗曼•罗兰评鲁迅》。由于该文在收入《汇编》时删去了标明为全飞来信的引号,并且最后一段排在后一页,前一页底的空行因此不明显,致使笔者与张英伦一样,误认为《罗曼•罗兰评鲁迅》的最后一段是全飞来信内容。为此,笔者对最后一段文字中的相关内容非常疑惑,多次写信询问张先生,每次都得到不厌其烦的回复。现征得张先生同意,将2018年7月22日来信中的相关内容摘抄如下: 柏生即孙伏园在发表韩敖来信时说“昨夜全飞先生来信”,看似全飞给孙伏园来的信,但我认为实际是给孙福熙来的信,理由有二:其一便是这句“佛瑟尔大老爷”,孙伏园并没有写过“佛瑟尔大老爷”,只有孙福熙写过,这只能是韩敖和孙福熙之间的话题;另外,孙福熙在中法里昂大学时和韩敖相识,而这时孙伏园还没去过法国。 …… 我想孙福熙也会感到突兀,如果他和韩敖此前没有谈过“佛瑟尔大老爷”,缺少关于“佛瑟尔大老爷”的默契和语境。 事实恰恰在于,我可以断定,他们此前已经有过有关的交流。什么时候?当然不是通过全飞读孙福熙的文章,这不可能,而是更早。你大概不知道《月光下的微风》出版于一九二五年一月二十八日。我认为,《好逑传》新译本的出现首先引起全飞的注意,他有足够的时间把介绍该译本的那篇带圆印的文章寄给孙福熙,并在通信里谈论那枚圆印以及“佛瑟尔大老爷”;因此孙福熙才写了那篇关于“佛瑟尔大老爷”的文章;因此全飞后来给他写信再提到“佛瑟尔大老爷”也就不需要铺垫了。 来信中的“佛瑟尔大老爷”出自孙福熙写的《佛瑟尔大老爷》,原载1926年2月1日《京报副刊》第402号,后收入作者著《北京乎》,1927年6月开明书店出版。在核对了国家图书馆出版社2016年版《京报副刊》影印本、知道《罗曼•罗兰评鲁迅》最后一段不是全飞来信内容而是《罗曼•罗兰评鲁迅》作者所写文字后,笔者认为本文作者柏生不是孙伏园,而是孙福熙,理由如张先生给笔者来信。 现在,根据相关材料逐段考证一下韩敖来信的可信度。 关于罗曼•罗兰对《阿Q正传》的评价,敬隐渔在给鲁迅信中是这样写的:“……阿Q传是高超的艺术底作品,其证据是在读第二次比第一次更觉得好。这可怜的阿Q底惨像遂留在记忆里了……”7两相比较不难发现,韩敖根据记忆写作并翻译的评语与敬隐渔根据手头书信翻译的评语意思“大体上是一致的”。8由此可以断定,韩敖确实看过罗曼•罗兰写给敬隐渔的这封信。 据戈宝权统计,敬隐渔是如此翻译《阿Q正传》的:“敬隐渔在翻译时,把《阿Q正传》这个题名译为‘LaViedeAhQui’,再译成中文就是《阿Q的一生》或是《阿Q的传》。可能由于第一章《序》比较难译,而且不容易为外国读者所理解,敬隐渔就把这一章略掉,从第二章译起。他把第二章《优胜记略》改为第一章,其他各章都相应改动,最后的第九章《大团圆》改为第八章,题名改为《再见》(‘Aurevoir’)。”9韩敖信中的“据他说他删了二三页”当指敬隐渔删去的第一章《序》。 看看简历便会知道,1901年6月13日出生的敬隐渔,青少年时期学习、使用的主要语言是法语、拉丁语,因此,韩敖说“译者敬君中文不甚好”并不是无中生有:1909年9月1日,敬隐渔由母亲做主、遂宁县城顺城街天主堂本堂神父文光德保荐,进入四川省彭县白鹿镇无玷修院(相当于小学)做修生,1913年7月毕业后升入领报修院(相当于中学)。1916年夏天到成都跟随法国传教士、法语教育家邓茂德学习3年,1919年受聘为成都法文专门学校教师,1921年暑假辞职。1922年3月抵达上海,后考入中法工业专门学校。1924年6月3日开始给罗曼•罗兰写信请求其翻译《约翰-克利斯朵夫》,1925年8月1日乘法国邮船昂热号自费前往法国。10创造社元老之一成仿吾曾在1924年5月出版的《创造周报》第52期发表文章,认为敬隐渔的国文“远不及他的拉丁文和法文”。11 敬隐渔1926年1月24日致罗曼•罗兰信时,附录了8个问题的答案,其中一个便是“AhQui”的意思:“‘阿’是一个呼唤字符,也用来表示亲近或者轻蔑。‘桂’可以表示一种开黄花的小灌木,但是变成了大部分下层青少年并无特定含义而泛泛使用的一个词。作者在这里没有使用这个中国字,而用的是‘Qui’或者‘Q’。”12由此可知,罗曼•罗兰确实不懂为什么叫“阿Q”,因而写信询问敬隐渔。估计为了回答该问题,敬隐渔问过其他人,所以韩敖说“敬君亦不懂”。 根据现存书信可以知道,敬隐渔1925年12月31日寄给罗曼•罗兰的“两篇译稿”,13其中一篇是郭沫若的《函谷关》:“感谢您让人发表我的翻译。我忘了跟您说,《函谷关》曾在北京发表过。”14由此可知,即使罗曼•罗兰没有“谦虚的说他不晓得好处,或者好处在中文里边吧”,却可以肯定没有推荐发表郭沫若的《函谷关》。 根据以上考证可以得出这样的结论:得到罗曼•罗兰高度称赞《阿Q正传》的信后,敬隐渔高兴万分,将该信拿给周围的人看。由于敬隐渔不是“某籍”人,对罗兰询问的“AhQui”、“PagodedeGénius(土谷祠)”等8个问题不完全清楚,所以咨询了中国同学的意见。同在里昂留学的韩敖应该看过该信,否则不可能写出与实际情况如此吻合的文字。由此可知,《罗曼•罗兰评鲁迅》所引韩敖来信内容的可信度很高,认为其来信“旨在扭曲抹黑、搬弄是非”的说法不符合事实,客观上造成了以下后果则另当别论:“它不但在敬隐渔《阿Q正传》译文问世之前就先给人一个坏印象,还有重新挑起创造社和鲁迅不和的危险”。15  敬隐渔1926年1月24日写给鲁迅的信 二、韩敖写信和孙福熙写文经过、动机考 首先看看《介绍韩敖君》的部分文字: 韩敖的名字诸位没有听到过罢,然而你们早已屡读他的文字了。他就是做《十九世纪法兰西文学》的全飞。译波特莱尔诗的伏睡,16以及胡然17等等许多许多名字都是他。 我很不安,没有得到他的同意,这样说了出来,不知他将很生气否。他恶名,不论是好的事或是坏的,他怕惊动人。在房中进出,他能使同房的人没有觉得;在群众中不必说了,就是在三五人中,别人好像没有他在旁边;他把自己收藏真妥贴。轮到他不得不说话的时候,他说,或者用随时不同的情感表示“我是很怕羞的”。多数人看他不会开口,猜他是无用的,永远转过背脊不睬他了。然而这正中了他的计。当他觉得有意味时,他观察旁边发议论者的态度,体味其心情;如果他不想注意,他就默想自己愿意的材料,外间的事物丝毫不能附到他的心上了。来客们心中没有他,他的心中也没有来客。但当他遇见合意的人时,终日甚且终夜满屋只听到他的议论。这种议论总是我们所谓engénéral的(意为大概,说的是普通的话)。可是他如此不肯自信,虽然对于熟友也是如此。他在最近给我的信中说: 我现在晓得我是一个顶不健全的人,身体不健全,思想不健全,说的话不健全,写的文章不健全。我不晓得我写给你的信有多少sottises(按:意为谬误),多少不知高低的话,你总能原谅我的。 他这样的虚心,所以处处怕人受到他的坏影响,他说: 我做的文章的损害读者,我无法可求谅,我惟有随时改名,将罪过分配在那些假名上,这虽不是我怯懦,我实在是弱者。然我并不讳言。18 根据孙福熙的介绍可知,韩敖是一个内向的人,只愿意对“合意的人”说话。根据这些特点,可得出这样的结论:一、韩敖的信是写给同在法国留过学的孙福熙的,而不是其胞兄孙伏园的;二、这样的人一般不会搬弄是非,他应该只是向好友孙福熙客观介绍他知道的情况。看了韩敖来信,孙福熙与鲁迅都是“某籍”人,看见信中罗曼•罗兰对《阿Q正传》的高度评价后一定非常高兴,正在“协助其兄孙伏园编辑《京报副刊》”19的他立即将信中与《阿Q正传》有关的部分摘抄下来,在开篇、结尾写上说明文字后以《罗曼•罗兰评鲁迅》为题署名柏生发表。由此又可知,孙福熙有时确实也使用其胞兄孙伏园的笔名柏生发表文章。 关于第一个结论,除上引张英伦所认为的理由外,不妨再看看以下相关事实。1925年12月29日,孙福熙接到“韩敖兄信及他译的Rodin的L’art原稿”,2012月30日写作的《呵一年了》交代了该情况,该文发表在12月31日《京报副刊》第373号。1926年1月26日,孙福熙写作《介绍韩敖君》,1月27日发表在《京报副刊》第397号,内云:“我所要报告的最大消息就是他最爱读的罗丹的《美术》书译成汉文了”;“韩敖君在书前做了一篇引论,详述罗丹的生平与作品。在全书付印以前,我先介绍这引论在本刊上登载,以期早与读者相见”。21果然,1926年1月28、29、31日,2月5、21、22、26、27、28日出版的《京报副刊》第398、399、401、406、417、418、422、423、424号连载了韩敖的《罗丹的生平——苦战》,1926年3月9、10、15、16、19、26日《京报副刊》第433、434、439、440、443、450号连载了韩敖的《罗丹的作品——残碎》;并且,韩敖因“文体不统一”(“前面过于‘文’,后面又是‘白’”)而不愿意发表的《光荣之路——罗丹的〈美术〉代序》也被发表在《介绍韩敖君》一文后面。由此可以得出以下两个结论:一、韩敖的信确实是写给孙福熙的,孙福熙写作《介绍韩敖君》的目的是替韩敖翻译的《美术》和书前的引论《罗丹的生平与作品》作宣传;二、孙福熙1925年12月29日只接到韩敖翻译的《美术》,在接到随后寄来的《罗丹的生平与作品》后,孙福熙写作了《介绍韩敖君》,并将韩敖写作的《罗丹的生平与作品》陆续发表于自己协助编辑的《京报副刊》。结合孙福熙这两篇文章在《京报副刊》上的发表情况,可以推断出《罗曼•罗兰评鲁迅》的写作、发表情况:孙福熙1926年2月28日得到韩敖来信后,于次日抄录了其中罗曼•罗兰评《阿Q正传》的文字并在开篇、结尾加上说明文字,于3月2日将其发表于《京报副刊》第426号。 根据敬隐渔致鲁迅函可以知道,当时从里昂寄函到北京大概需要20多天:1.据邮戳可以知道,敬隐渔1926年1月24日致鲁迅函,“1月26日从里昂发出的。信封上写着‘中国北京大学转交鲁迅先生’,信经由西伯利亚在2月13日寄到北京。鲁迅在2月20日的日记中写道:‘得李小峰信,附敬隐渔自里昂来函’,想当指此信而言”,22该函从写作之日算起到寄达北京,用时20天;2.据鲁迅日记可以知道,敬隐渔1926年2月29日函鲁迅4月23日收到,用时25天。如果孙福熙接到内有罗曼•罗兰评鲁迅来信的时间确实是1926年2月28日,意味着他2月初寄出即可。敬隐渔于1926年1月24日便将罗曼•罗兰高度评价《阿Q正传》的信寄往创造社了,意味着韩敖看见该信10天左右后才给孙福熙写信。也就是说,在看见罗曼•罗兰高度评价《阿Q正传》的信后,韩敖并没有立即写信告诉孙福熙,而是在有其他事情需要写信时才顺便告知。由此可以得出以下两个结论:一、韩敖是凭记忆写的罗曼•罗兰高度评价《阿Q正传》的法文,应该正因为如此,曾任巴黎第八大学鲁迅研究组负责人的米歇尔•鲁阿才会如此评价它:“无论如何,这种文笔不可能出于罗曼•罗兰或者某个法国人之手,这是很显然的。这是一位年轻的中国人根据中文原文重新组成的不正确的法文”,23为此,笔者建议以后人们在引用罗曼•罗兰对《阿Q正传》的高度评价时,最好引用敬隐渔1926年1月24日致鲁迅函中转述的以下文字:“……阿Q传是高超的艺术底作品,其证据是在读第二次比第一次更觉得好。这可怜的阿Q底惨像遂留在记忆里了……”24二、韩敖并没有把罗曼•罗兰高度评价《阿Q正传》当作一件多么了不起的事情,所以,他在信中应该只是向好友孙福熙客观介绍他知道的情况:“觉得没有什么大不然,朋友们写信是常常喜欢报告自家人的消息的”,25因此,韩敖在信中介绍罗曼•罗兰对郭沫若的评价:“敬君同时翻一篇郭沫若的东西,罗曼•罗兰谦虚的说他不晓得好处,或者好处在中文里边吧”,其目的是证明“罗曼•罗兰对于‘阿Q’的称赞不是谀词”,并非为了贬低郭沫若。  《欧洲》第四十一期敬隐渔译《阿Q正传》 三、敬隐渔应该调查清楚全飞即韩敖考 敬隐渔在《读了〈罗曼•罗兰评鲁迅〉以后》如此写道: 全飞君自称他是我的同学;但是我自有生以来并没有尊荣认识你这一位同学;我在法国同学的只有四五个人,其中并没有一个叫全飞。 或者你的消息是由我的朋友处得来的?但是我所认识的朋友一一问遍了,没有一个知道有全飞其人者!原来你非人非鬼:你是乌有,你是全非!26 该引文给人的感觉是,敬隐渔并没有调查出“全飞”是谁。不过,以下引文却告诉我们,敬隐渔应该调查出“全飞”是谁: 现在的中国人,到过欧洲的中国人,也未尝不顾惜他们的遗传性!他们以欧人的思想替代自己的思想,以自己的记性替代欧人的思想;他们以记得欧洲的名人的名字著名。间或他们批评名人的名著还大致不差,因为他们死记得名人对于名著的批评。论到新出的作品么,他要抬高的,便在他记得的书里去找赞词,他要降低的,便在他记得的书里去找骂词;书上的又登在报上,遂有两重权威,更弄得阅者咂嘴念佛了。27 韩敖在《京报副刊》发表的《罗丹的生平——苦战》《罗丹的作品——残碎》便具有该特点。前者开篇即写道:“斯汀大尔(Stendhal1783-1842)有这一段话”;28后者首段末尾如此写道:“诗人帝阿杜尔德彭威尔(ThéodoredeBanvill1823-1891)说得好”,29全文结尾后还单独罗列了米尔布、游夫罗亚、法郎士、雷蒙蒲越、毛利斯、杨都郎、毛克利尔、朗波桑、德尔台尔、西齐郎尼、阿列尔、波特莱尔的评语。30 在笔者看来,敬隐渔调查清楚全飞即韩敖的可能性很大。孙福熙在《介绍韩敖君》如此写道:“韩敖的名字诸位没有听到过吧,然而你们早已屡读他的文字了。他就是做《十九世纪法兰西文学》的全飞。”该文发表于1926年1月27日《京报副刊》第397号,全飞的《十九世纪法兰西文学》发表于1926年1月4—7日《京报副刊》第374—377号,《罗曼•罗兰评鲁迅》发表于1926年3月2日《京报副刊》第426号。敬隐渔既然能够看见刊登《罗曼•罗兰评鲁迅》的《京报副刊》,便有可能看见一个多月前在上面刊载的《介绍韩敖君》,更有可能看见两个月前在上面连载了4天的《十九世纪法兰西文学》,即使敬隐渔没看见,他的“挚友”31总有一人会看见,而《读了〈罗曼•罗兰评鲁迅〉以后》是在“一一问遍”了他认识的“挚友”后写的,看见该文的“挚友”应该会告诉他。看看李又燃写的便会知道,该可能性极大:“一百多个黄面孔住在一起。彼此见面时说着Bonjour,Aurevoir,但究因某种必要,譬如说,法文还不很有工夫学,多谈几句时就常常只得温习本国话。满壁是中文的通告,时常有一只京胡在自拉自唱。中国报摊摆满你眼前;为了‘关心国事’,怎禁得住不时时翻翻?有时飘洒地走过一件长衫,甚至一顶瓜皮皮帽。……”32李又燃1928年夏天自费前往法国留学,首先在里昂市郊的培力兹语言补习学校学习法语,一年后前往巴黎,在这期间结识了已经成为里昂中法大学学生的敬隐渔,所引文字为自己离开里昂的原因。33既然李又燃在培力兹语言补习学校学习法语时里昂中法大学的情况是这样的,它应该与敬隐渔两年多前在里昂大学学习时没有多少区别。因此,敬隐渔或者他的“挚友”完全有可能看见韩敖、孙福熙在《京报副刊》上发表的本文所指出的那些文章。 由于敬隐渔已经调查出《罗曼•罗兰评鲁迅》的作者全飞是韩敖,而韩敖坚决不承认,盛怒之下的敬隐渔只得在《读了〈罗曼•罗兰评鲁迅〉以后》用近一半的篇幅发泄自己的愤怒——假设韩敖承认全飞是自己,敬隐渔应该不会如此愤怒。看看该文开篇的“《京报副刊》上有署名全飞、柏生的得了《罗曼•罗兰评鲁迅》的消息”34以及文中多用代词“你们”而非“你”可以知道,敬隐渔写作该文不仅仅针对写信回国内的“全飞”,还针对将“全飞”信中内容摘录发表的“柏生”。看见敬隐渔如此愤怒,“恶名”、胆小怕事的韩敖一定追悔莫及,因此断绝了与孙福熙的交往并不再写作:笔者不但没有找到韩敖请孙福熙帮忙出版的《美术》,并且再未看见孙福熙的文章提到他,也未看见他再发表文章。看见敬隐渔如此愤怒后,韩敖一定怪罪孙福熙:自己的私人信件怎么未经允许就公开发表呢?估计孙福熙也没有想到敬隐渔看见他的《罗曼•罗兰评鲁迅》后会如此愤怒——他原本只是向国人转告《阿Q正传》在法国的译介情况啊!当然,以上结论只是笔者推测,要想找到确凿证据已无可能,聊备一说吧。 《罗曼•罗兰评鲁迅》发表快百年了,由于文中转述了1915年诺贝尔文学奖得主罗曼•罗兰对《阿Q正传》的高度评价,所以被广泛引用。遗憾的是,该文存在诸多疑问,有必要将其搞清楚,以便人们正确对待该篇文章的相关内容!  张英伦编 :《敬隐渔文集》,人民文学出版社,2016 年。 注释: 1如:1、袁良骏:《鲁迅研究史》上卷,西安:陕西人民出版社,1986年,第32页;2、张梦阳:《中国鲁迅学通史•宏观反思卷——二十世纪中国一种精神文化现象的宏观描述与理性反思》,广州:广东教育出版社,2001年,第62页;3、竹内好著,靳丛林译:《从“绝望”开始》,北京:三联书店,2013年,第212页。 2如:1、周锦编《中国现代文学作家本名笔名索引》认为柏生是“孙伏园的另一笔名”,台北:成文出版社,1980年,第80页;2、苗士心编《中国现代作家笔名索引》认为柏生是“孙福源”的笔名,济南:山东大学出版社,1986年,第110页。以下研究敬隐渔的作品均如此认为:1、戈宝权:《谈〈阿Q正传〉的法文译本》,《南开大学学报》1977年第6期;2、张英伦:《敬隐渔传》,北京:人民文学出版社,2016年,第188页。 3王锦厚曾如此写道:“据查,此人乃孙伏园之弟孙福熙。”王锦厚:《决不日夜记着个人的恩怨——鲁迅与郭沫若个人恩恩怨怨透视》,重庆:重庆出版社,2010年,第172页。不过,调查经过并未写出。 4戈宝权:《谈〈阿Q正传〉的法文译本》。 5张英伦:《敬隐渔传》,第199页。 6柏生:《罗曼•罗兰评鲁迅》,《京报副刊》1926年3月2日第426号。该文发表时写作罗曼罗兰,为统一起见,本文均写作罗曼•罗兰。 7敬隐渔:1926年1月24日致鲁迅信,张杰编著:《鲁迅藏同时代人书信》,郑州:大象出版社,2011年,第394页。 8戈宝权:《谈〈阿Q正传〉的法文译本》。 9戈宝权:《谈〈阿Q正传〉的法文译本》。关于敬隐渔翻译《阿Q正传》的详细情况,参看张英伦:《敬隐渔传》第7章《敬译〈阿Q正传〉漫评》,第163—175页。 10张英伦:《敬隐渔传》,第14—99页。 11成仿吾:《一年的回顾》,《创造周报》1924年5月第52期。 12敬隐渔:1926年1月24日致罗曼•罗兰信,张英伦、胡亮编:《敬隐渔研究文集》,南京:江苏凤凰文艺出版社,2019年,第41—42页。 13敬隐渔:1925年12月31日致罗曼•罗兰信,张英伦、胡亮编:《敬隐渔研究文集》,第34页。 14敬隐渔:1926年1月23日致罗曼•罗兰信,张英伦、胡亮编:《敬隐渔研究文集》,第37—38页。敬隐渔译《函谷关》刊于上海《创造》季刊1924年2月28日第2卷第2期。 15张英伦:《敬隐渔传》,第190页。 16韩敖以伏睡为笔名在1925年12月16日,1926年1月13、22日《京报副刊》第359、383、392号翻译发表波特莱尔《给读者》《降福》《高举》,在1925年11月28日《京报副刊》第342号翻译发表斗比尔的《苦难》。 17韩敖以胡然为笔名在1925年7月21日《京报副刊》214号发表《雨声》。 18孙福熙:《介绍韩敖君》,《北京乎》,上海:开明书店, 1927年,第85—86页。 19《孙福熙》,高占祥、朱德林等主编:《中国文化大百科全书•文学卷》,长春:长春出版社,1994年,第488页。 20孙福熙:《呵一年了》,《北京乎》,第74页。 21孙福熙:《介绍韩敖君》,《北京乎》,第87—88页。 22戈宝权:《谈〈阿Q正传〉的法文译本》。看看邮戳上面5、6的写法可以知道,张英伦将其释读为1926年1月25日7时55分(张英伦:《敬隐渔传》,第210页)是正确的。 23米歇尔•鲁阿,王祥译:《罗曼•罗兰和鲁迅》,《中国比较文学》1984年第1期。结合罗兰1926年1月12日给巴萨尔耶特的信可知,尽管这些法文“不正确”,罗兰信中应该有类似文字:“我手里有一个小故事(大中篇)的稿子,作者是当今最优秀的中国小说家之一,由我的《约翰•克里斯朵夫》的年轻的中国译者译成法文,他叫敬隐渔。故事是写一个不幸的乡下佬,近乎一个流浪汉,可怜兮兮,遭人看不起,也确实够可怜的;他却美滋滋,自鸣得意(既然人被扎进了生活的底层,总得找点得意的事儿!)他最后在大革命中糊里糊涂地被枪决了,而他唯一感到难过的是,人家要他在判决书下面画个圈儿(因为他不会签字),他画得不圆。这篇小说是现实主义的,一开头比较平淡,但是随后就会发现一种辛辣的幽默;读完,你就会吃惊地发现,你再也忘不掉这个可怜的怪家伙,你喜欢上他了。”罗曼•罗兰:1926年1月12日致巴萨尔耶特信,张英伦、胡亮编:《敬隐渔研究文集》,第35页。 24敬隐渔:1926年1月24日致鲁迅信,张杰编著:《鲁迅藏同时代人书信》,第394页。 25《编者按》,敬隐渔:《读了〈罗曼罗兰评鲁迅〉以后》, 《洪水》1926年5月16日第2卷第17期。 26敬隐渔:《读了〈罗曼罗兰评鲁迅〉以后》,张英伦编:《敬隐渔文集》,人民文学出版社,2016年,第228页。 27敬隐渔:《读了〈罗曼•罗兰评鲁迅〉以后》,张英伦编:《敬隐渔文集》,第232—233页。 28韩敖:《罗丹的生平——苦战》,《京报副刊》1926年1月28日第398号。 29韩敖:《罗丹的生平——残碎》,《京报副刊》1926年3月9日第433号。 30韩敖:《罗丹的生平——残碎》,《京报副刊》1926年3月26日第450号。 31来到巴黎6天后,敬隐渔就在给罗兰的信中写道“:我开始惋惜里昂的宁静,田野和山峦,以及几个挚友逐渐加深的感情。”敬隐渔:1926年10月16日致罗曼•罗兰信,张英伦、胡亮编:《敬隐渔研究文集》,第69页。 32李家齐:《养老院》,《论语》1933年6月16日第19期。 33刘志侠:《九人:罗曼•罗兰与中国留学生》,北京:人民文学出版社,2020年,第227页。 34敬隐渔:《读了〈罗曼罗兰评鲁迅〉以后》,张英伦编:《敬隐渔文集》,第228页。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:赵敏俐:中国早期经典的作者问题

- 下一篇:朱航满:“不入彀中”——访赵珩先生