|

虽然说司马懿对待诸葛亮的北伐,采取了坚守不出的正确应对策略,但这并不意味着,他不出战就绝对能够获得战场上的胜利。难道他甘愿领受“红妆”屈辱,闭营不出,就有十足把握,能让自己的阵线永固无摧吗?诸葛亮不幸中道病亡,只不过是成全了司马懿的侥幸。诸葛亮仅举一州之力,深入拥有九州之地的魏境之中,左冲右突,来去自如,就足以显现出他有着一流军事家的手段和气概! 有人以司马懿后来征讨辽东的战绩,来说明他比诸葛亮能打仗,“他不是才用了几个月,就征服辽东了吗”?这诚然也只是一个笑柄。既然司马懿也不乏英勇,为何要“畏蜀如虎”呢?他屯驻宛城之时,也曾经多次地力克于东吴众将领的进攻,但为何碰到诸葛亮就躲避不出了呢?这个中答案,正如诸葛亮说他的:“没有取胜的把握!”意思是两人之间PK结果,难分于高下哦! 由于诸葛亮和司马懿的大PK,是与他的整个北伐行动(即俗称的诸葛亮六出祁山)牵连在一起的。其实,早在诸葛亮发动北伐战争的前后,就有不少蜀中人士对此不满,但因为他威望甚高,一言九鼎,所以大多是在私下里嘀咕。而当诸葛亮死后,一些探讨他究竟该不该发动北伐战争的议论,就尾随而来了,甚至成了千年以来众说纷纭的热门话题。

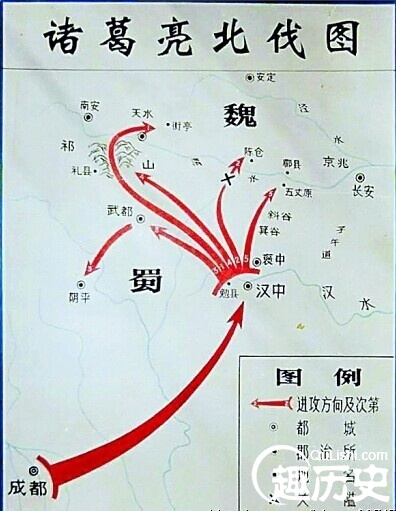

诸葛亮北伐路线图 一种意见认为,诸葛亮发动北伐,连年用兵,但未得到魏国的“咫尺之地”,空耗了蜀国的巨大财力及人力,所以这项战略决策是失败的。张恨水老先生,则是从他北伐的进军路线上,提出了批评道:“诸葛亮六出祁山,绕道陇中,兵缓粮荒,徒为敌算,则非也!” 与其相反的观点,是以当时诸葛亮对阵司马懿的形势角度,阐发的宏观看法。这种观点认为,诸葛亮倚靠一州之力,联吴抗魏,以致(蜀汉)耕战有伍,刑法整齐,提步卒数万北伐,长驱而入;而对手司马懿,虽然占有地广兵多之优,却无擒敌(诸葛亮)之意,务求自保而已,使得孔明自来自去。假若他不在中年过早死去,终其意志,连年运思,刻日兴谋,那么就会是“雍凉不解甲、魏国不释鞍”的另一番景象,胜负之势,就不言而自明了! 一代伟人毛泽东曾说:“事之难易,不在大小,而在于时机;时机未到,徒劳无益。”无论诸葛亮出于何种目的北伐,但他在发动时机的把握上,出现了严重失误。也即是说,他发动北伐的条件不成熟,故而难以取得成功。 从当时魏、蜀两国的主要形势对比分析,一是两国的实力差距确实太大,而魏国又没有出现重大的天灾人祸,致使其产生局势震荡,造成可乘之机;二是对手司马懿的谋略,的确与诸葛亮不相上下,难有出现致命失误,以留给诸葛亮大的可乘空间(司马懿遭受排挤后假意退养于家几年时,是在241年之后;如果诸葛亮健在,也就60岁出头。);三是蜀国没能出现如韩信、白起那样的真正名将,能够所向披靡,让对方闻风丧胆,否则,是难能撼动“将臣如云”的强大魏国的。 (责任编辑:admin) |