|

二、日本对大后方棉制品需求的应对

上海地区作为中国纺织工业的中心,其产量占据了全国总产量的大部分。抗战前的1936年,中国有65家纱厂分布于上海地区,占全国142家的46%,保有精纺机的54%,捻丝机的85%,纺织机的54%。[19]抗日战争爆发以后,国民政府虽然制定了迁厂计划,但是大部分纺织资本家并没有积极合作,反而有其他地区的纺织工厂搬至安全且经营环境良好的上海地区。因此,抗日战争爆发后,虽然上海纺织工业的棉制品生产指数曾一度下降,但随着政局的安定,工厂的产量不仅恢复到战前水平,反而超出当初的生产量,出现了畸形的繁荣。上海这种战争环境中出现的畸形繁荣后被称为“孤岛繁荣”,其持续时间从1937年8月13日淞沪战役开始至1941年12月8日太平洋战争爆发,约计4年4个月。

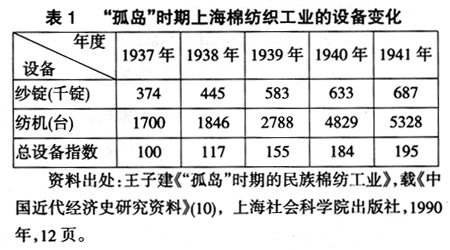

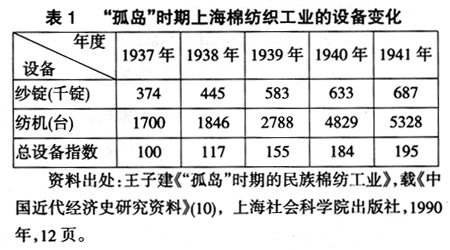

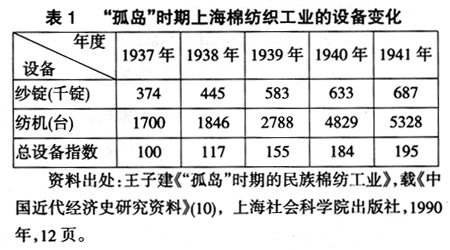

这时期的经济繁荣通过上海的贸易量也可见一斑。抗日战争爆发一年间上海的贸易额确有衰退,而后又快速恢复过来。1939年已经超出战前水平,并在中国整体贸易量中占据了巨大的比重,占全部出口额的57%,进口额的45%。[20]依靠中国资本新增设的大型纱厂就有合丰纱厂,荣丰纱厂,安达纱厂,信和纱厂,保丰纱厂,新生纱厂,德丰纱厂,中纺一、二厂,广勤纱厂,丽新纱厂,公允纱厂等12家。至1940年,上海纺织业的总生产量达到顶峰,棉纱总生产额达到234,746,560元,棉布总生产额达到136,234,520元。[21]与此相伴,上海棉纺织业的设备保有量也大幅增加,从下表中可略见一斑。

相反,以重庆为中心的国统区的经济虽然也有所发展,但依然无法满足新流入人口的需求。抗日战争爆发后,随着国民政府迁至重庆,沦陷区民众也纷纷迁至后方,国统区的人口达到了2亿5000万,再加上4,500万军人,如此庞大的人群导致对棉制品的需求激增。抗战前国民每人每年消费的棉布有10平方码,然而抗战后大后方每人平均只有2平方码。1940年国统区的棉纱生产量仅有3万捆,后虽有所增加,但产量最多的1943年也不过11万7,000捆。[22]以1943年为例,后方的棉纱、棉布的需求量和生产量的数值如下:[23]

最低需要量:棉纱-700(千件),棉布-25,000(千匹)

最高需要量:棉纱-1,600(千件),棉布-55,000(千匹)

平均需要量:棉纱-1,150(千件),棉布-40,000(千匹)

而实际生产数量如下:

最低生产量:棉纱-370(千件),棉布-10,500(千匹)

最高生产量:棉纱-550(千件),棉布-12,425(千匹)

平均生产量:棉纱-460(千件),棉布-11,463(千匹)

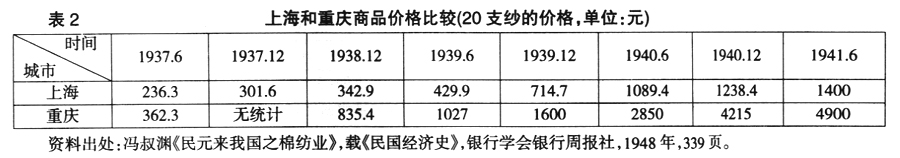

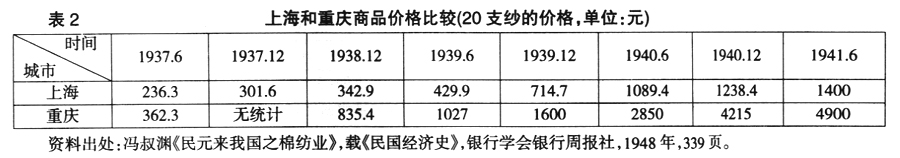

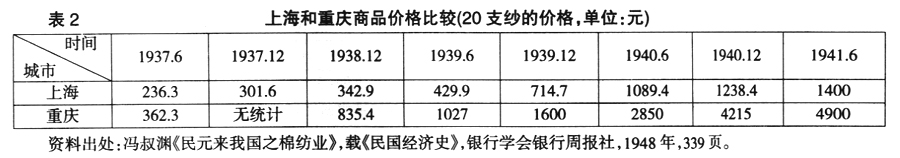

如此严重的供需不平衡必然导致国统区棉制品的价格上涨。而上海和后方的价格差成为上海纺织工业发展的重要基础。战争爆发后,日本封锁了沿海地区的交通,海外进口商品的流通通道被阻断致使后方各种商品都不足,这必然致使物价急涨。而为了获得商业利益,上海等沦陷区的商品开始大量涌入国统区。下表为当时两地商品的价格比较。

“跟战争爆发前的1937年6月比,1939年4月的棉花价格上涨为原价的1.3倍,棉纱上涨为2.2倍,1940年5月足足上涨为原来的5.7倍,出现了棉业发展的好时期。”[24]下面的引文也反映了当时上海纺织品流入国统区的情况:“从上海日商纱厂棉纱的销路来看,虽然有一部分出口到南洋地区,但大部分是售予中国消费者的,内地非占领区占了市场的大部。虽然没有准确的地域和数量统计,但是这种情况已被当时人们看作理所当然,怀疑和询问反而是反常。”[25]

根据调查,1940年贵州、云南、四川等后方地区的市面上到处可见日本商品,内地商品约80%是由上海流入的。[26]当时上海物价上涨率超过了日本,致使大量的日本商品进入上海,这其中60%以上又被分散至中国各地。[27]从外国进入香港的物资也会流入上海,再从上海经江苏、浙江陆运到内地。或是经海路运送到宁波、温州、福州、泉州等港口,再从这里用货车或驴车等搬运至浙赣铁路,由铁路经衡阳转湘桂铁路运至桂林、昆明、重庆等内地城市。除此之外,还有部分货物从上海运至越南,再经滇越铁路送至昆明。[28]可以说,香港和上海是国外物资流入内地的两大中心。虽然没有确切的统计,但每年有十多亿元的棉制品、医药品等由上海进入重庆。[29]

除了以香港和上海为中心的物资运输路线外,滇缅公路、西北地区与苏联间的道路也成为重庆国民政府接收外运物资的重要通道。西北路线主要承担了军备运送,而滇缅路、滇越路则成为外国商品进入内地的通道。综上所述,可以说,以上海和香港为中心的港口路线、滇缅公路、滇越公路、西北通道等四条路线是最具代表的援蒋路线。[30]

随着战争的长期展开,日本面临的一个紧迫问题就是如何切断国民政府的物资运送路线。因此日本逐渐加强对重庆国民政府的经济封锁,对中国境内的物资流通也进行了全面统制,尤其是严格管制从上海等租界区向重庆等国民政府统治区的物资运送。日本政府规定,从1938年10月26日起,将对上海等占领区流入国统区的工业品、机械等物资进行管制。[31]并且,为切断承担了物资流通量30%的广西公路,日本政府于1939年10月发动了南宁战争,并于1940年1月占领该区域。但因未达到预期结果,1940年6月,日方又加强了对各海岸、边境的监视,彻底统制物资流通,甚至封锁了从广西省绕道越南到达内地的通道。[32]

1941年6月23日,汪伪政府汪精卫和日本首相近卫文麿发表《日华共同声明》,双方就更积极地对重庆国民政府进行经济封锁达成一致。日本国内舆论表示:“对重庆的军事作战不会停止,但若不管制占领区域内的物资流通,让所有的物资无限量地流入重庆方面的话,反而会利于敌方。因此,只要重庆抗日阵营一天存在,我方对物资流通的统制就要强力、持续地执行。”[33]

8月28日汪伪政府财政部长周佛海发表的《长江下流地带物资统制暂行调整纲要》明确规定:“物资流通的统制对象是从上海流入重庆国民政府物资”。[34]他认为,封锁国统区物资流入,既可以确保上海等地的经济安定,又可以削弱重庆国民政府的战斗力。[35]

1942年12月21日,第9次日本御战会议召开,提出《对中处理根本方针》。22日,日本陆军参谋总长强调说,“应倾尽全力对敌封锁,并防止占领地域的物资流入敌统治区内”。[36]

从1940年春天开始,日本的物资统制政策更彻底了。各地的棉纱价格开始暴涨,重庆地区尤为明显。1940年3月,一件棉纱的价格接近3,000元,跟之前308元的价格相比涨了近10倍。[37]重庆的批发价格指数,假定1937年是100,1939年8月,粮食批发价格指数已经上涨到117.5,而服装类批发价格指数基本达到了360.7。[38]从以上数据可以看出,与依靠当地供应的粮食相比,依靠外地供给的服装、电、燃料、金属的价格上涨幅度更高。这正是物资运输线路被切断的结果。穆藕初对棉制品价格上涨的原因做过分析:“后方的棉纱布大部分依赖上海生产供给,而日本对这类产品流通的管制是其价格上涨的原因”。[39]实际上,1940年的统计显示,后方地区棉织品的短缺量为:棉花581,632市担,棉纱125,591包,棉布4,012,705匹,如果不及时补充将会造成严重后果。[40]

(责任编辑:admin) |